曲艺作品创作传播中的版权法律问题研究

2024-04-14袁梦迪李宗辉

袁梦迪 李宗辉

摘要:曲艺作品对中华传统文化的传承与发展具有重要意义,但曲艺作品创作与传播的现状并不理想,其中版权争议是造成这种局面的原因之一。从现有司法案例来看,曲艺作品的创作与传播存在权利归属不明、侵权认定标准不清、版权保护模式不定等问题。应以曲艺作品表达特殊性为基础,区分不同曲艺作品表达元素的融合性与分离性,以解决上述问题。就权利归属而言,曲艺作品的版权人一般是文字和口述形式曲本的创作者,表演者享有邻接权,组成元素中“可单独使用”部分的著作权由各自作者分别享有;在侵权认定时,应贯彻思想与表达二分法原则,区分公有领域素材与独创性表达,并明确曲艺作品“学唱”“歪唱”等融合行为产生新目的、新价值、新意义时,构成合理使用;就保护模式而言,应根据说书、唱曲、谐趣等曲艺作品不同类型采取分别保护与整体保护等措施。

关键词:曲艺作品 版权 整体保护 权利归属 合理使用

一、问题的提出

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上指出:“要把握传承和创新的关系,学古不泥古、破法不悖法,让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。”在《著作权法》明文列举规定的作品类型中,曲艺作品是最能直接体现中华优秀传统文化的文艺创新表现形式。现阶段,曲艺作品在经济全球化与文化多样性的大语境下,同其他文化艺术表现形式相比,因较强的地域特色与民族特征而具有观众基础与社会关注较少的问题,发展面临着更大的挑战。因此,全国各地积极通过多元化、现代化的版权工作活化曲艺作品的创作与传播,用版权赋能传统曲艺的传承发扬,激发创新创造能力;以版权助推中国曲艺产业的高质量发展与民间曲艺资源的转化、流动,努力开拓中国传统文化创造性转化、创新性发展的新思路、新格局。那么,曲艺作品的创作传播司法现状如何?版权是否发挥了曲艺作品市场催化剂的作用?本文将对此进行探讨。

(一)曲艺作品版权案件司法现状

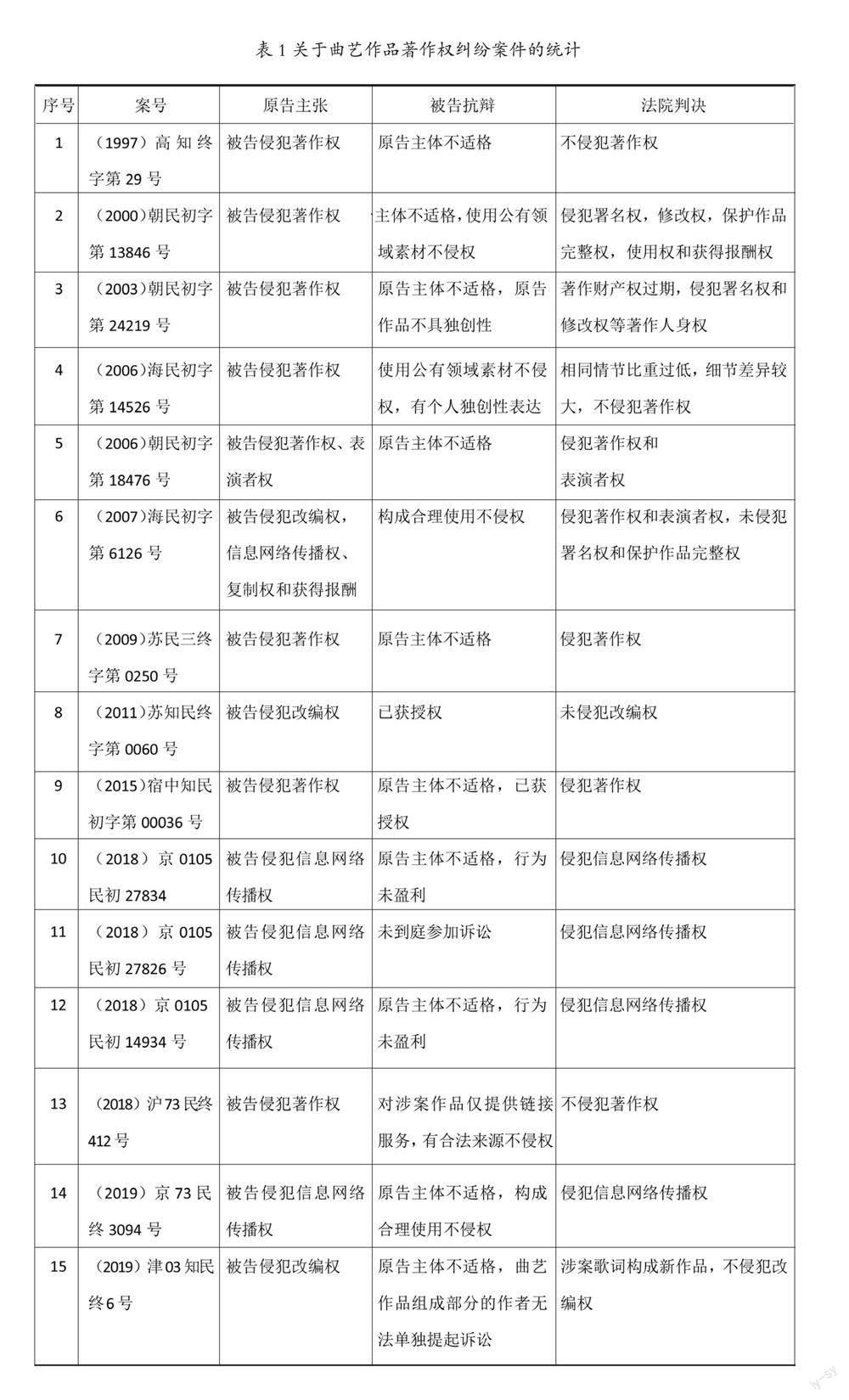

本文以“中国裁判文书网”为案例检索平台,以“曲艺作品”为全文关键词,案由选择为“民事案由”中的“著作权权属、侵权纠纷”,文书类型选择“判决书”,截至2023年8月14日,共检索到1078篇裁判文书。删除大量无关及重复文书后,共获得15份具有实质研究价值的判决书(见表1)。

(二)曲艺作品版权案件中的法律问题

本文对上述15例代表性曲艺作品版权案件进行归纳整理后,发现曲艺作品创作传播中的版权法律问题主要有以下几点:

第一,曲艺作品版权归属存在争议。不少曲艺作品版权案件本身就是以厘清权利主体为争议焦点的(表1案例1、2、3、5、7、9、10、12、14、15),占比高达案件总数的2/3。法院的裁判结果也有一定的分歧:有些法院认为版权归属文本创作者而不包括表演者,曲艺作品内涵仅包括唱词、曲本等文本作品;另一些法院则认为版权归属表演者,如在济南广播传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案中(案例14),对于评书作品,法院认为著作权归属于表演者。在实践中,曲艺作品的创作者和表演者经常是同一人或是同一批人(案例5、9),也会进一步加剧曲艺作品版权归属的判断难度。同时,由于曲艺作品可能包含词、曲乃至文字底稿等多种组成元素,在分割依据以及授权文件模糊的情况下,权利归属认定也较为困难。

第二,曲艺作品的侵权认定标准尚未厘清。从案例中被告的被诉行为与抗辩事由来看,常见的侵权行为有曲艺作品创作过程中未经许可使用他人作品的行为。比如,在单田芳评书《十二金钱镖》《三侠剑》《千古功臣张学良》等三起被诉侵犯他人作品著作权案件中,三部评书作品都被起诉侵犯了他人作品的著作权(案例2、3、4)。但单田芳本人却认为对历史人物故事的评书本就是以历史资料与现有文獻为基础而完成的创作,是具有自己独创性的作品。案件的争议焦点在与:曲艺作品中雷同的部分是否属于公有领域、对原告小说的参考是否只是为了解释历史背景及人物故事而产生的介绍性引用。最后法院判决单田芳评书作品《千古功臣张学良》与原告作品《张学良与赵四小姐》雷同部分属公有领域历史素材,不构成侵权,而《十二金钱镖》《三侠剑》却构成侵犯他人著作权。类似行为,相同抗辩事由为何产生了不同的判决结果?曲艺作品侵权认定标准有待进一步厘清。

第三,曲艺作品中表达元素的融合性与分离性有待探讨。曲艺作品融合了文字、音乐等诸多元素,具有复合性。例如,在岳云鹏《五环之歌》被诉侵犯《牡丹之歌》改编权案中(案例15),原告是将相声《学歌曲》中的音乐元素拆分成音乐作品单独起诉,而非对相声作品整体提起侵权诉讼。鉴于《著作权法》对“可单独使用的”作品的界定,曲艺作品版权保护模式除了对“作品整体构成曲艺作品”进行保护外,似乎还倾向于将整体进行拆分,对组成部分进行分别保护。但曲艺作品中是否所有表达元素都可以拆分,又是否存在曲艺作品中表达元素不具有可分离性只能整体保护的情形,还有待研究。

综上所述,曲艺作品版权案件集中体现为主体、侵权行为、客体及保护模式等多方面的问题。近年来与曲艺作品版权问题相关的研究:一是着眼于曲艺作品作为《著作权法》法定类型的具体适用方法,基于理论依据探讨作品类型法定缓和化的可行路径;①二是通过法律解释学对既有规则进行形式推理,根据立法表述列举作品功能、创作手法等多种依据对曲艺作品进行界定,②结合艺术理论角度比对曲艺作品与戏剧作品的相似性,从而明确曲艺作品法律保护内容。③现有研究虽对曲艺作品版权保护制度的构建和完善大有裨益,但并未充分挖掘曲艺作品这一我国特有作品类型的表达特殊性,从而产生对曲艺作品版权保护模式的争议,也较少从实践角度检视现行制度,对具体案例的实证研究不够深入。有鉴于此,本文将从曲艺作品表达的特殊性分析出发,厘清曲艺作品版权归属,分析曲艺作品侵害其他版权作品的认定标准,并以此为基础进一步探讨恰当的曲艺作品版权保护模式。

二、曲艺作品表达特殊性与版权归属

曲艺作品在版权归属上的理论和实践分歧主要与其表达的特殊性相关。曲艺作为表演艺术,包含说书、唱曲、谐趣三个大的品种类型。一方面,它是多种艺术手段综合体,融合了音乐、文字、口述、舞蹈甚至是杂技艺术等多类相关作品元素。另一方面,这些不同表达元素的选择、编排和衔接又可能构成一个不可分割的整体。其表达特殊性产生了曲艺作品中融合的多种组成元素是否包含表演的争议,从而对曲艺作品版权的配置产生了重要影响。

(一)基于曲艺作品表达特殊性的版权归属理论分歧

我国文艺界认为曲艺是包含剧本、表演、伴奏、音乐设计、编导等因素的综合艺术。知名曲艺大师侯宝林指出,曲艺是有“说”,有“唱”,还有“说唱”兼具的表演艺术,强调演员表演重要性。④相声演员姜昆表示,曲艺作品往往存在作者、表演者、制作者等多个权利人。中国曲艺家协会副主席、中国艺术研究院曲艺研究所所长吴文科也指出:“曲艺是演员以本色身份采用口头语言说唱叙述的表演艺术。”著名戏剧、曲艺研究专家周泉则认为,曲艺是一种叙述体的表演,与观众交流的亲密观演关系才使曲艺独具特色。⑤

这种创作与表演结合的高度紧密性使法律界对于曲艺作品版权归属的认识产生了一定的分歧。一种观点是“曲本作者说”。张玉敏认为,《著作权法》意义上的曲艺作品指的仅仅是创作脚本或底稿,而不包含根据脚本进行的表演与演出活动。①杨利华认为,曲艺作为一门说唱艺术,由剧本和说唱两部分构成。然而,曲艺演员的说唱表演一般只是对剧本内容的展示,只有说唱剧本和表演者直接产生的、具有独创性的即兴表演部分,才构成表达作者个人意志的作品。在对曲艺作品进行版权保护时,应根据作品创作过程中的实际情况,通过《著作权法》中的文字作品、口述作品等作品类型进行保护。②

另一种观点是“表演作者说”。刘春田认为,是否应该将戏剧、曲艺等表演艺术等同于剧本等文字作品进行版权法保护还有待商榷。因为表演艺术的形式特征是客观存在的、第一性的、不以人的意志而产生或灭失的。而法律却是第二性的,是人主观定义的,具有可选择性。第二性的意识与认知难以直接否认或代替第一性的客观存在。③苏运来则指出,曲艺作品等表演艺术作品对演员要求较高,不同于电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,为实现表演目的往往需要制片人的较多物质投入,所以演员只有表演者权。曲艺作品中表演者的独立性更大,对曲艺作品的展示与传播起着难以替代的作用,《著作权法》应明确表演艺术作品的表演者的作者地位。同时,曲艺作品中的文字要素与纯文学作品也不应被混淆,是文字要素与表演的有机结合才构成了曲艺作品这一整体。④杨华权也表示,《著作权法》中规定曲艺作品是指以说唱为主要形式表演的作品,似乎隐含了表演也是作品创作方式的意思。⑤

如果曲艺作品版权仅归属于曲本创作者,那么曲艺演员享有的是表演者权,通过邻接权进行救济与保护;如果曲艺作品是包含曲艺表演在内的一个整体,这种情况下进行表演的曲艺演员也将作为曲艺作品的创作者,同曲本作者一样,对曲艺作品享有狭义著作权而非邻接权。一种客观的现实情况是,曲艺经过多年发展,已经很难再对一些作品的创始人进行准确地溯源,⑥在实践中进行表演的民间艺人就常被认为是该作品的版权人,混淆了作者与表演者地位。同时,曲艺家的作品多数都没有进行过版权登记,很多曲艺作品因为版权人不明也没有经历过作品授权,甚至没有获得过相关的版权保护,权利归属存在模糊性。

(二)曲艺作品版权归属曲本创作者的正当性

“表演作者说”过度夸大了表演者的作用,并且与《伯尔尼公约》内容相违背,难以与国际接轨。对于曲艺作品,表演者受曲艺脚本限制,能进行的艺术创造程度并不高。特别是对评话、评书等曲艺作品而言,评书水平的高低更多与评书讲稿的质量息息相关。因为曲艺表演模式有统一范式,演员能自行发挥的部分较为有限。在著名评弹艺人扬子江诉苏州评弹团著作权纠纷案中,被告表演剧团改变了原曲艺作品的曲种类型,从评话版改编为了弹词版,并声称曲艺演出并不完全忠于脚本;从表演成效来看,表现形式与表现技巧体现着被告剧团的独特风格。然而版本的变化与作品名称的变化,只要没有改变曲艺原作品的主要内容,表演者仍然不享有狭义版权。因为被告表演只是在表演中对评弹说唱技艺进行推陈出新,形成自己的风格和特点,而演出音色、技巧、方法等并不属于《著作权法》保护的范畴。⑦只有表演者对于曲艺作品的情节安排和内容设置等本质部分做出了独创性的贡献,才可能作为曲艺作品的合作作者享有版权,不必通过“表演作者说”以全部包含的方式对表演者“可能”产生的独创性成果进行过度保护。

笔者认为,曲艺作品版权归属于曲本创作者。早在《著作权法》还未对曲艺作品进行专门规定时,司法实践中就已指出评书等说唱作品本身可受口述作品版权保护,其文字部分可受文字作品版权保护。⑧又由于在没有反证的情况下,对于年代久远没有文字手稿的曲艺作品,推定表演者的表演过程形成口述曲本,同样构成曲艺作品受版权保护。⑨因此,“曲本”包括供舞台演出的文字形式曲本与口述形式曲本,在认定版权归属时,文字手稿、录音录像制品以及一些没有被完整记录于具体载体上的,以口头、动作等多种形式产生的供曲艺作品演出的脚本,都可用于证明版权人对曲艺作品的创作与改编。

从曲艺行业的当下实践来看,曲本——一曲之本,是整个曲艺创作、表演、传播的基础,也是繁荣曲艺事业的根本。在过去的历史中,受民间艺术家受教育水平不高、传播渠道闭塞、民族传统习惯等因素的影响,曲艺作品往往依靠口述进行创作与传播。但口耳相传的方式有着很多弊端,容易产生误传而缺乏公正性与真实性,传播范围也较为有限,久而久之便容易失传。因此,国家一直积极推进曲本的搜集与挖掘,将散落民间的弹词、木鱼书、宝娟、变文等多种曲艺曲本分门别类、集结整理,陆续出版,使其重放异彩。不仅填补了出版业对于此类选题的空白,推动了曲艺产业的高质量发展,也便于版权保护,为中华传统文化与民间文学艺术的传承与创新奠定了丰厚基础。①如今,对绝大多数类型的曲艺而言,有载体记录的曲本是常态,没有载体记录的曲本反而是非常极端的例外情况。因此,认定曲艺作品版权人为曲本创作者不仅符合《伯尔尼公约》等国际公约的规定,促进了全球知识产权保护体系的建立与完善,更回应了现实需求,响应了国家政策,为我国传统文化的创造性转化与创新性发展建设添砖加瓦。同時,因为《著作权法》对曲艺作品的权利归属都没有作出特别规定,曲艺作品版权归属应当遵循《著作权法》的一般规则:在作品上署名的自然人为作者,但有相反证明的除外。实践中,曲艺作品版权人一般通过对曲艺作品进行版权登记或者在曲艺演出的宣传标语、海报内容以及票务信息中进行署名,从而表明作者身份。

在曲艺作品的创作过程中,挑选曲本、排练安排、修正字幕、调整曲本内容等工作往往构成了一项复杂的系统工程,很多时候以个人的力量难以完成。所以,按演出单位的要求进行创作,相应的经济成本和法律责任也由演出单位承担的曲艺作品,应当构成法人作品。如果演出单位以获得版权人许可的原始曲本为基础进行改编,通过创造性的劳动也可能成为演绎作品的作者而享有版权。而在曲艺作品实际传播过程中,既有表演者个人对曲艺作品演出活动所付出的巨大努力,演出单位又对整体表演活动的筹备、组织承担成本与风险,双方都对曲艺作品表演活动的财产性利益享有权利。应根据《著作权法》第40条,明确曲艺演员为完成本演出单位的演出任务进行的表演为职务表演。曲艺演员享有表明身份和保护表演形象不受歪曲的权利,其他的权利归属则遵循意思自治原则,②由当事人自行约定,从而同时激励对曲艺作品的创作投资和表演学习,促进曲艺作品文化市场的健康发展。此外,若约定表演者权归属于演员时,演出单位可以在业务范围内免费使用该表演,与《著作权法》第18条:法人或者非法人组织对一般职务作品有权在其业务范围内优先使用的规定相似。因为职务表演与职务作品的制度设计都是为了平衡单位与个人的利益,最大限度鼓励、激励创新,原理具有一致性。从实用主义与利益平衡角度出发,“业务范围内使用”的内涵应与一般职务作品利用规则一致,从而被体系解释为“允许演出单位对现场表演以及录制的表演向他人发放非专有许可”。③

就合作作品而言,由于涉及创作者群体众多,在权益配置时应充分考量对曲艺作品版权保护与传统文化传承发展的利益平衡。根据曲艺作品种类与艺术表演形式的不同,除了曲本创作者外,对曲本进行改编整理的演出单位、即兴表演的表演者以及对创作做出独创性贡献的人等也有可能成为曲艺作品的作者。说书、谐趣类曲艺作品中的音乐元素应根据《著作权法》第14条第3款规定,属于合作作品存在可以分割使用的情形,由不同创作者创作且具有独创性的部分应当可以在不影響曲艺作品整体版权的情况下单独使用。例如,相声表演中包含的音乐,词、曲作者可以对其创作的文字和曲谱单独享有版权。而唱曲类曲艺作品中的音乐元素与谐趣类曲艺作品中的“包袱”等小篇幅文字因其不可分离性与实践不可行性难以单独作为音乐作品或文字作品,不可分割使用。

三、曲艺作品侵犯版权的认定

曲艺作品表达具有特殊性,强调熔诗、词、歌、赋、曲、舞、乐、语言于一炉,为我所用,使其有机融汇。因此,与《著作权法》其他作品不同,曲艺作品创作过程中会更多地参考与借鉴现有素材,可以说曲艺作品本身就是在“创作与再创作”的基础上产生的。这种参考与借鉴有时并非是直接吸收引用的,而是表达出区别于原素材的其他意涵,那么此类作品在侵权认定时,便需要进行区分——“融合”其他作品元素到底是属于思想的借鉴,还是对他人作品的合理使用,抑或侵犯他人版权。

(一)文化传承与现代创新在曲艺作品侵权判断中的界分

如前所述,曲艺作品是最能直接体现中华优秀传统文化作为文艺创作源泉的现代作品表现形式。因此,一方面,我们应当允许所有的当代曲艺创作者都从中华优秀传统文化这一“源泉”中汲取营养,从而保持文化传承的延续性和生命力。另一方面,我们又要对演绎和发展了中华优秀传统文化的现代创新形式予以版权保护,从而在当前经济环境下激励更多的创作者投身曲艺文化事业。

具体而言,曲艺作品作为民间文学艺术的一种,因其传承性与复杂性,内容多为民间文学故事的整合创作,方式灵活,不少素材本就源于历史久远的吟诵和诗词,还会随着时代的发展、观念的转变对作品进行不断的更新再创作。但在实践中,由于曲艺作品创作中融合了诸多素材,因此仍易引起一些版权侵权纠纷。如单田芳被诉评书著作权侵权的三起案件,单田芳都认为自己的评书作品仅以历史走向为故事的整体脉络,是由自己整理再创作的,具有独创性的创作成果。因为这些历史故事(关于张学良和赵四小姐的故事)有着相似根源,整理、梳理而成的评书作品,最多是参考借鉴,界定为抄袭剽窃是不恰当的。曲艺作为一种基本讲评历史人物故事的传统文化,对故事的创作确实难以脱离历史事实,特别是评书是说书艺人口头讲述故事,以古事而今说,佐以评论的叙事艺术,重点在于评书人对故事设计和评论。那么,从多重资料书籍中归纳整理的部分是否属于公有领域素材,而又如何判定作者是否仅参考公有领域素材,即在故事设计和评论中判断产生独创性成果的标准还有待明晰。

对此,在认定曲艺作品侵犯其他作品版权时,应贯彻思想与表达二分法原则,划清独创性表达与公有领域素材界限。首先要明确曲艺作品作者在创作过程中改编、整理、再创作的素材是否属于公有领域范围。在单田芳《千古忠臣张学良》评书被诉侵权案中,案件争议的焦点之一就是双方作品中构成实质性相似的部分情节到底属于原告独创性的表达还是历史事实。法院认为两部作品相似的是题材的选择、故事的脉络和人物的安排,然而张学良与他“宣布东北易帜”“发动西安事变”等事迹属于历史人物与事件,故事的大体框架与人物的走向本就是无法改变的,而作品的题材也属于思想而非表达,自然都不受《著作权法》保护。①《著作权法》相关司法解释规定,不同作者根据同一题材创作出的不同作品,且都是作者独立完成并具有独创性的,那么不同的作者应各自享有独立的版权。对于本就扎根于传统文化的曲艺作品,其大多改编于历史人物故事,又不可过度偏离历史事实,创作时可以选择的范围相对有限,题材雷同在所难免。中华上下五千年,一直有很多“热门”的历史时期,如春秋战国、晚清、民国,因历史事件的复杂性与历史人物的突出性,相关的曲艺作品层出不穷,题材相同不应是侵权认定考量范围。因此,由作者基于历史事实添加、改编的故事情节、噱头等,均属于独创性表达,显然是受版权保护的。②曲艺作品对传统文化本真性进行传承保留的同时,也在不断革新艺术性与时代性,通过作者的创造性演绎说出新文,唱出新声。

此外,如果某些作者在创作历史题材的曲艺作品时,没有特别标注自己虚构的部分,容易导致曲艺作品历史事实与文艺创作的界限混淆。随着作品传播度的扩大,以及知名度的提升,公众对于其中部分虚构情节难以辨别,产生了“误信”,认为其是真实历史,并造成巨大影响。针对这一现象,笔者认为,此部分情节已经属于公有领域范畴而不再是作者的独创性表达。因为此部分内容性质因人们的普遍认识,而在客观上发生了改变,归于公有领域素材,而非专属于原作者。如果其他人基于对公众认知的信赖,在创作作品时,将该部分内容当成历史事实进行使用,也不应被认定为侵犯版权。①

综上所述,在曲艺作品侵权认定中判断文化传承与现代创新的界限时,法官应先深入了解曲艺作品的创作背景,并与公有领域相关素材进行比对,判断作品中相似的部分是否仅属于公有领域表达。再基于此项比对,分析曲艺作品中是否仅对常见的民间文学艺术表达与传统文化创作素材进行了简单的搜集、列举。只有对公有领域既有表达方式与素材内容进行“掺入”式、个性化的智力劳动,才属于曲艺作品中受版权保护的独创性表达。

(二)曲艺作品侵权认定中的合理使用抗辩

曲艺作品“说、唱、颂、学、做”的创作模式与艺术技巧使得作品本身不可避免地会对他人作品进行模仿、借鉴,但合理使用的判断标准存在模糊。以相声这种传统曲艺形式为例,创作过程中对他人作品的“借用”屡见不鲜。近些年,很多作者更是与时俱进地在相声作品创作、表演中加入流行歌曲的演唱,又称为相声创作的管用技巧“学唱”。同时,相声创作中还大量存在“改编”流行歌曲并演唱、与观众互动从而达到幽默效果的技法,也称为“歪唱”。传统相声《歪唱太平歌词》以及岳云鹏的《五环之歌》,都是相声演员将脍炙人口的老歌搭配无厘头的歌词,从而造成具有反差的喜剧效果的作品。

若“借用”的作品是公有领域素材,自然不构成侵权,但若涉及他人享有版权的作品,“借用”行为就可能构成对他人合法权益的侵犯。相声“说学逗唱”中“学”是指通过借鉴和模仿,利用诙谐的方式对学习对象进行重新演绎,实质上就是利用相声技巧对他人作品进行改编、表演或汇编等,如果被借用的作品尚未发表,相声之“借用”还将涉及作品的发表问题。因此,“借用”行为在形式上未经作品以及版权人许可,似乎可能构成对发表权、改编权、保护作者完整权、表演权等一系列权益的侵害。那“借用”到底是侵权还是合理使用?这需要对“借用”行为的实质和性质做进一步的研究和分析。

如果在相声中“学唱”歌曲,并不是为了展现歌曲作为音乐作品的艺术价值,而只是作为相声作品呈现包袱的素材,以展现相声演员的唱功与模仿能力,则可以被解释为合理使用中的“为介绍、评论和说明某一问题而适当引用他人已发表的作品”,不構成侵权。同时,根据“三步检验标准”,相声的“学唱”行为也要注意不得影响引用作品的正常使用,也不得不合理地损害原版权人的合法权益。如果相声中“学唱”他人作品的行为对原作的转换性较低,对原作的使用没有产生新的价值,只是再现了与原作相同或相似的信息,这就产生了对原作品潜在市场的替代性,可能影响原作品的正常使用,从而难以被认定为合理使用。相声引用他人作品的范围也不应过大。如果大量引用原作品,并超过合理范围,就难以被认定为是“仅为介绍、评论和说明目的而引用”,从而面临侵权的风险。

而对于“歪唱”行为的认定,如在诉岳云鹏《五环之歌》著作权侵权纠纷案中,三级法院均因《五环之歌》从立意到内容均与《牡丹之歌》不同,且未使用《牡丹之歌》歌词的独创性表达,而否定《五环之歌》的歌词是对《牡丹之歌》歌词的改编。但《五环之歌》的表演和使用实质上构成对《牡丹之歌》曲调部分的表演,且在分割观察之下很难被认定为“戏仿”,进而难以构成“合理使用”。②因此,在曲艺作品中借用他人作品并进行再创造时,也要注意尺度与自己的独创性表达,避免因难以构成合理使用而侵犯改编权,保护作品完整权。同时,要从行为的主观目的出发,判断“歪唱”等讽喻行为是否纯粹出于创作与表演上的讽刺与文艺批评目的,并以是否具有无成本攀附引用作品知名度与影响力获取不正当利益的主观恶意为标准,根据引用作品在意义传递、价值表达等方面所形成的转化性程度,进而明确对引用作品元素的使用是否超出合理使用范畴的结论。③此外,近年来,曲艺作品演出中返场演唱的行为也引起了一定争议,因返场并非相声作品的必要组成结构,也不为曲艺作品的表演效果服务,难以“戏仿”或进行“转换性使用”认定。同时,返场演唱还具有提高商誉、吸引观众等功能,有盈利目的,难以构成“适当引用”情形。德云社也在2022年规定演出返场不能再演唱非自己发布的流行歌曲,以避免产生版权侵权纠纷。

总之,曲艺作品中的融合并不是完全对其他作品的抄袭,而是在曲艺创作过程中对他人作品的主题、脉络、结构以及表达方式等进行学习与模仿。任何作品都无法凭空捏造,对他人作品进行融合、参考与借鉴从而达到创新与发展,无论是从法律层面还是道德层面,都具有必要性与合理性。在曲艺作品创作中融合无版权人许可的歌曲,一般可被解释为“介绍、评论和说明”构成合理使用,但应注意“借用”的程度,还要避免为获得喜剧效果而侵犯原歌曲改编权的风险。

四、曲艺作品版权保护模式优化

曲艺作品表达的特殊性,在于既强调多种组成元素的融合性:每部分都可能进行分割从而符合某一类或多类作品类型特征,进而作为主张版权的基础;同时又明确其组成元素并非都具有可分离性:整体具有不同于各组成部分的独立保护价值。

(一)曲艺作品版权保护模式分歧

基于曲艺作品中表达元素的融合性与分离性,对曲艺作品进行版权保护也存在两种保护模式:

一种保护模式是分别保护,即将曲艺作品中融合的文字、音乐、口述等各类表达元素拆分出来,在符合作品构成要件的情况下,认定其属于《著作权法》中“可单独使用的作品”,从而被分别主张,单独保护。如《著作权法》保护符合文字作品构成要件的曲艺文本、手稿等;符合音乐作品构成要件的曲艺旋律、歌曲等;符合口述作品构成要件的曲艺演员表演、台词、旁白等。分别保护模式以侵权行为为导向,主张曲艺作品各组成元素所属不同作品类型,在作品整体之外由各自作者独立利用,从而最大程度保护创作者的智力成果。

另一种保护模式是整体保护,即只将曲艺作品作为一个整体的智力成果进行保护,其中的组成元素不进行分别保护。有法院在具体案例裁判中否认了曲艺作品组成元素的可分离性以及分别保护的正当性,指出:如果将作品的每个部分都进行拆分而单独受法律保护,那对于作品是否侵权的认定则难以确立实质性标准。①而且,如果仅对部分元素进行对比可能因“一叶障目”而忽视曲艺作品整体,将增加权利人的维权成本,导致案件数量激增,损失赔偿降低等。从本体论视角展开,作为版权客体的作品,即版权人所享有的智力成果是整体性的,并非刻意割裂、分散的一个个作品片段。从认知论视角展开,《著作权法》虽包含部分开放性条款,但整体格局仍具有高度结构化的特征。在进行创新激励时,为解决创新利益分配难题,版权客体、权能、限制、救济等规范之间往往具有紧密的内在联系。②曲艺作品给观众带来的体验通常基于词、曲等曲艺表达要素,整体保护可以将各个组成元素纳入保护范围。从这个意义上,整体保护论者认为,分别保护混淆了作品的表达与表达形式,曲艺作品应采用整体保护模式。在整体保护中,对于曲艺作品侵权,以作品内容为导向。“整体观感”法对可能侵害的版权权能范围进行更功利主义的解释,将曲艺作品与相关作品进行“整体对比”,明确只要利用了作品的实质性部分,便存在侵权的可能性,以规制大量出现的、部分利用作品的情形。③

(二)曲艺作品版权保护的情境论

考察视角的差异决定了曲艺作品的分别保护与整体保护都有其各自的道理。对于曲艺作品的保护应根据不同作品类型中表达元素的融合性与分离性,以及侵权行为的不同样态,选择分别保护还是整体保护。

首先,要识别和认定分别保护的客体。在分别保护模式中,面对曲艺作品这一复杂版权客体及其组成部分,只有精准识别侵权行为具体指向的客体,才能准确地主张权利。不同客体的权利人可能也有差别,客体的识别和选择直接影响着权利人身份的认定。因此,对曲艺作品进行分别保护时,权利人首先要查清侵权情况并固定客体,并分别评估每部分的独创性与权利归属,至少要在侵权行为指向的具体作品类型与篇幅范围维度方面进行细致的前期调查。①权利人就曲艺作品整体享有版权,不等同于对各个部分享有版权,除了具体的某一类客体可能不构成作品这一原因外,还有可能部分内容是授权自其他权利人,曲艺作品的权利人仅获取普通许可而非专有许可。对于曲艺作品的版权侵权,除了整体抄袭曲本外,还可能存在对曲艺作品中組成部分的侵权。如果“侵权”行为仅仅指向这类授权自其他类型作品作者的内容,则权利人不能基于就曲艺作品整体享有的版权来主张权利。

其次,要探索整体保护路径。曲艺作品讲究说与唱的融合性,但不同类型曲艺作品融合程度大相径庭,部分曲艺作品的组成元素不可拆分。与分别保护模式从侵权行为出发的视角相反,整体保护模式在权利法的思维下,应从原告享有的曲艺作品版权出发,对被告的行为进行分析与评价。以评书为例的说书类曲艺作品和以相声为例的谐趣类曲艺作品注重说,强调语言表达;而以鼓曲为例的唱曲类曲艺作品注重唱,讲究语调的平仄与音律的缓急搭配得当,包括依字行腔与以腔传辞,其中的曲本格式、唱词内容、唱腔流派以及伴奏风格相得益彰,已经形成一套完整的说唱艺术。②因此,并非所有的曲艺作品组成元素都可分割。唱曲类曲艺作品的音乐元素仅是为了搭配唱词与唱腔而创作设计,文字元素亦然,拆分后将完全失去曲艺作品特征,与文字作品、音乐作品无任何区别,反而造成列举重复,丧失独立存在的必要性。③机械分离曲艺作品中的其他作品元素进行分别保护并不可取。此外,分别保护中拆分出的部分还可能因属公有领域而难以被《著作权法》保护,如融合了苏州评弹与陕北说书的南北说唱新作《看今朝》,其融合的是早已超出版权保护期限的南、北曲种,但与汇编作品一样,曲艺作品作者对组成元素进行一定的创造、编排与搭配,使细腻软糯与激扬粗犷的两个曲种一唱一和、一应一答,反而产生全新的艺术感受,从而具有独创性而受《著作权法》保护。

同时,曲艺作品版权保护也与一般文字作品的版权保护不同,如以相声、快板为例的谐趣类曲艺作品中的包袱,其精髓或者说笑点往往就在于酝酿铺垫后的短短一两句话甚至几个字,若将这关键的寥寥数语篡改或者照搬照抄,而分离为文字作品,则仅依一般“文字作品”的《著作权法》保护标准将很难认定为抄袭或侵权。诸如此类由短小词语构成的曲艺作品元素一般难以达到上述最低限度的独创性要求,往往不受《著作权法》保护,只有将其与其他元素组合成一个整体,才存在被保护的可能。

作者:

袁梦迪,南京航空航天大学人文与社会科学学院研究生,研究方向:知识产权法学

李宗辉,南京航空航天大学人文与社会科学学院专聘研究员,南京航空航天大学网络与人工智能法治研究院副院长,知识产权研究咨询中心主任,法学博士,中国通信学会网络空间安全战略与法律委员会委员,国家一流本科课程“网络与人工智能法”教学团队核心成员,中国科协网络与数据法治决策咨询专家团队专家,江苏省数字法学研究会副会长,江苏省互联网与信息法学研究会常务理事,江苏省知识产权法学研究会理事,江苏省法学教育研究会理事,研究方向:知识产权法

(责任编辑:谷儒楠)

Abstract: Quyi works are of great significance for the inheritance and development of traditional Chinese culture, but the current situation of Quyi works creation and dissemination is not ideal, and copyright disputes are one of the reasons for this situation. From existing judicial cases, there are issues with the creation and dissemination of Quyi works, such as unclear ownership of rights, unclear standards for determining infringement, and uncertain copyright protection models. Based on the particularity of expression in Quyi works, the fusion and separation of expression elements in different Quyi works should be distinguished to solve the above problems. In terms of ownership of rights, the copyright owner of Quyi works is generally the creator of written and oral forms of Quben. Performers enjoy neighboring rights, and the copyright of the "separately usable" parts of the constituent elements is enjoyed by their respective authors; When determining infringement, the principle of the dichotomy between thought and expression should be implemented, distinguishing between public domain materials and original expressions, and clarifying that when the fusion behavior of "learning to sing" and "crooked singing" in Quyi works produces new purposes, new values, and new meanings, it constitutes reasonable use; As far as the protection mode is concerned, measures such as separate protection and overall protection should be taken according to different types of folk art works such as storytelling, singing, and humor.

Key Words: Quyi Works, Overall Copyright Protection, Ownership of Rights, Reasonable Use