美国高校有组织科研机构的类型功能、治理困境与借鉴启示

2024-04-11徐艳茹郑润廷刘继安

徐艳茹 郑润廷 刘继安

摘 要:当今世界科学体系中,美国长期处于领跑地位。独立于院系之外的有组织科研机构对美国研究型大学的科技创新起着重要作用。分析美国有组织科研机构的类型功能、治理困境,有助于为我国高校有组织科研的发展提供借鉴与启示。文章基于对历史资料、文献和相关大学官网信息的系统梳理发现,美国高校有组织科研机构沿着“赠与或捐款—基金会或捐款—政府部门资助—社会多方资助”发生了三次重大转型。类型特征层面,美国高校有组织科研机构分为标准型、适应型、影子型。功能作用层面,美国高校有组织科研机构对研究型大学、企业和政府三个创新主体,产生了不同程度的积极作用。治理困境层面,美国高校有组织科研机构面临的困境包括与院系的矛盾、内部治理以及功能定位三个方面。我国高校有组织科研机构建设可与高校使命定位同向而行,确保资源的可持续性,重视治理机制建设。

关键词:有组织科研;有组织科研机构;高校;科技创新;美国

中图分类号:G644 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-3937.2024.03.05

一、引言

当前,世界正在经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,以原始创新为基础和支撑的关键核心技术突破和颠覆性创新,成为大国博弈的主战场。高校是基础研究的主力军、重大科技突破的生力军和创新人才培养的主阵地。为实现高水平科技自立自强,作为国家战略科技力量的重要组成部分,高校特别是高水平研究型大学需要加强有组织科研。但是,高校科研无论在价值导向还是在组织架构与运行机制等方面,都与有组织科研不够匹配。如何推动高校有组织科研,是一个亟需深入研究的问题。

当今世界科学体系中,美国长期处于领跑地位[1],研究型大学是推动美国科技创新的一支核心力量。在美国高校内部,存在着独立于院系之外的研究中心、实验室、研究所等实体科研组织,被统一称为“有組织科研机构”①(Organized Research Units,ORUs)[2],它们对美国研究型大学的科技创新起着重要作用[3]。本文基于历史资料、文献和相关大学官网信息,系统梳理美国高校有组织科研机构的历史演进、类型特征、功能作用以及面临的现实困境,以期为我国高校创新科研组织模式提供启示与借鉴。

二、历史演进

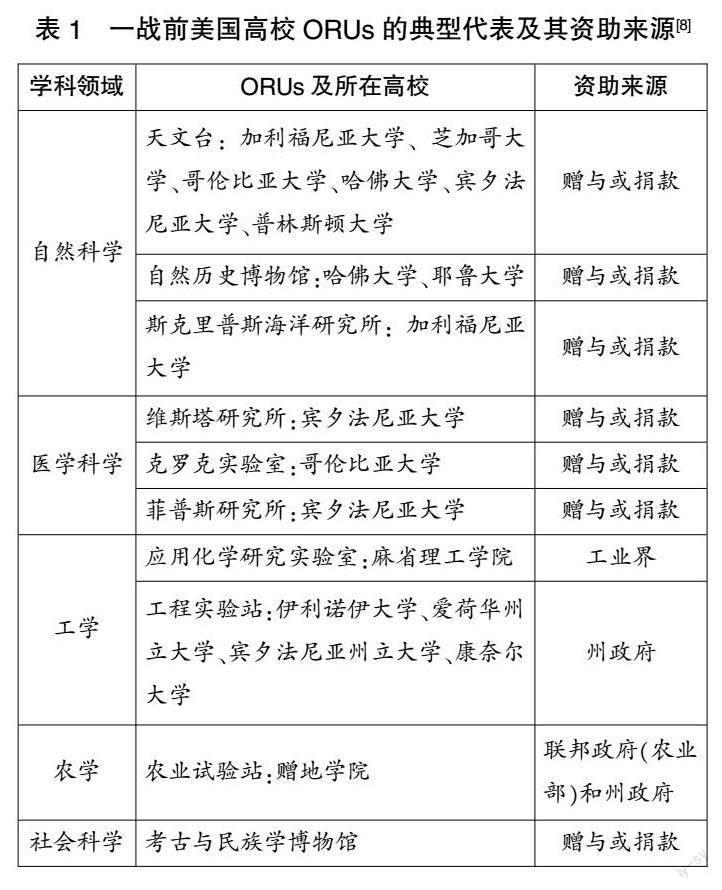

从历史上看,美国高校ORUs由农业实验站、大学博物馆和天文台演变而来。[4]19世纪上半叶,美国社会已经存在两种ORUs:一是天文台,为利用大型和昂贵的仪器而设立;二是大学博物馆,为保存和利用具有科学或学术价值的藏品而设立。赠地学院的发展是促进美国高校有组织科研机构建立的第一个契机。1816年康涅狄格州建立的农业试验站被视为美国高校第一个研究中心,后合并到该州的赠地学院。[5]1862年颁布的《莫里尔法》规定,联邦政府在每个州至少资助一所学院从事农业和技术教育。1887年颁布的《哈奇法》进一步鼓励农业试验站的建设,促进了美国赠地学院中ORUs的发展。[6]直到一战前,美国高校ORUs的建设和运行仍主要依靠外部资助,虽然由一位或多位受雇于高校的教学科研人员管理,并拥有全职的行政人员负责日常事务[7],但ORUs与美国高校的联系还很薄弱。表1展示了一战前美国高校ORUs的典型代表及其资助来源。

直到19世纪末20世纪初,美国高校科研整体实力并不突出,此时世界科学中心仍是德国[9],斯坦福大学时任校长大卫·斯塔尔·乔丹在1906年称“美国高校显然是一种教学型大学”[10]。在德国洪堡大学“教学与科研相统一”理念的影响下,如何在教学之外大力发展科学研究活动成为高校领导者关心的重要问题。[11]为了弥补以教学为主要任务的院系在科学研究中的内在局限性,美国部分高校开始在各学科领域建立ORUs。在两次世界大战之间,大型慈善基金会加大了对高校科研活动的资助,一些大型工科院校,如麻省理工学院和密歇根大学,与工业界建立了紧密的合同研究关系[12],促进了美国高校ORUs数量的大幅扩张。但这一时期成立ORUs仍未成为美国高校的普遍现象,政府也没有将其纳入专门的行政事务管理范畴。此外,在一战期间,美国政府将受雇于高校的科学家招入军队,派驻到联邦实验室进行研究。[13]这些因素使美国高校ORUs没能对校内教学科研人员的日常工作产生太大的影响。表2展示了两次世界大战之间美国高校ORUs的典型代表及其资助来源。

转折发生于二战期间[15],国家战略需求,尤其是对雷达和原子弹研制等的需求,推动了美国联邦政府在有一定研究基础的研究型大学建立联邦实验室②,与大学签订研究合同。典型代表如“曼哈顿计划”选定麻省理工学院的雷达研究实验室(后来的林肯实验室)以及加州大学的洛斯阿拉莫斯“特别武器实验室”开展原子弹研制。[16]鉴于美国研究型大学在军事科研项目中的重要贡献,在二战结束时,人们普遍认为联邦政府和大学间的科研伙伴关系应该得到延续。[17]更重要的是,原子能、雷达、喷气推进等技术的不断发展,使联邦政府不得不依靠大学进行持续性的研究。这些使得二战后美国联邦政府各部门加大了对研究型大学活动的资助。1953—1957年,联邦政府各部门对美国高校科研经费拨款翻了一番。[18]美国研究型大学也通过代管联邦实验室得以承担大批国家重大研究项目,在服务实现国家战略目标的同时提升了学术水平。[19]

受美苏军备竞赛驱动,尤其是在1957年苏联成功发射第一颗人造地球卫星的刺激下,美国全面开展原子能开发、空间技术等“大科学”研究,典型代表是“阿波罗计划”。在这期间,联邦政府各部门在研究型大学中建立了一批新的联邦实验室,成为承担国防战略科研任务的主要力量,典型代表是纽约州立大学石溪分校的布鲁克海文国家实验室和芝加哥大学的阿贡实验室。美国1958年颁布的《国防教育法》显示其科技政策高度重视“空间、教育和科学”,而这些都是美国研究型大学的长处所在。在此背景下,联邦政府各部门再次加大对研究型大学的科研经费投入,1964年联邦政府各部门对高校的科研投入是1959年的2倍。[20]1965年联邦政府各部门对高校的科研经费投入占高校科研经费来源的73.2%,创造历史峰值。[21]

联邦政府的资助、科研水平和社会声誉的提升进一步推动了美国研究型大学对科研活动的重视。但是,用于科学研究的巨额费用无法从学费或常规教学预算中获得,而只能单独从外部来源中筹集[22][23],此外,为支撑科研活动,高校还必须提供大量其他资源,包括图书馆、实验室以及保障科研能力强的教师拥有充足的科研时间等。因此,筹措到能够支撑科研活动的人、财、物等资源是美国研究型大学这一时期面临的挑战。[24]

长期以来,联邦政府的科研资助是美国高校最大也是最重要的科研经费来源。[25]从研发活动类型来看,基础研究经费在美国高校研发经费中的比重一直在2/3以上,联邦政府对高校的研发投入也主要用于基础研究。[26]成立于1950年的美国国家科学基金会是支持美国高校基础研究以及科学与工程教育的主要联邦机构。然而,它实际控制的科研资助金额相对较少。另外,自20世纪60年代初起,越南战争、柬埔寨战争等引发大规模的学生反战运动。[27]围绕战争,政客与知识界产生分歧,导致联邦政府拨付大學基础研究的经费不断缩减。[28]在此背景下,联邦政府倾向于采取同行评议基础上的竞争性科研项目的形式,通过签订科研合同资助高校科研活动,而不是提供稳定性科研资助。[29][30]

为适应联邦政府以项目为中心的科研活动资助要求,研究型大学创新科研组织模式,纷纷在传统的学术结构之外成立研究所和研究中心等自治的ORUs[31][32],其目的包括:推进和促进多学科的研究和学术工作[33],提高大学的声誉[34],实现科研资助来源的多元化[35][36]。此后,美国研究型大学中的ORUs数量迎来了快速增长。

到20世纪70年代初,美国高校ORUs约有5000多个,其中大多数是二战以来建立的。[37]一项关于100所研究型大学的统计调查表明,从1980年到1985年,这些大学中的ORUs从1507个增加到了2140个,增长42%;排名前25名的高校中,ORUs的平均数量为48个,排名后75名的高校中,ORUs的平均数量为23个。[38]2009年,美国和加拿大高校中的ORUs共有15,500个,而1965年时,仅为3500个,年增长率为5%~10%。[39]表3为两次世界大战至20世纪60年代美国高校ORUs的典型代表及其资助来源。

20世纪70年代,全美各州经济持续疲软,高校科研经费长期呈现负增长。与此同时,美国科技体系进入了调整转型时期,强调科技与经济的结合,重视民用科技的开发,更加聚焦科技成果转化。[41]1981年,里根政府推行“小成本大回报”的国家科研政策,将大学科研推向私有化、市场化,减少政府对大学的资助与干涉。[42]同时,研发人员队伍逐步增长,科学进步对尖端技术、精密仪器设施要求也日益提高。美国研究型大学的科研需求已经超出了联邦政府可以支持的能力范围,急需寻找政府以外的资金来支撑其科研活动。[43]与源自赠地学院的“威斯康星理念”一脉相承的是,此时高校社会服务职能被视为学校“各种资源重新分配和整合的过程”。[44]这些因素促使美国高校主动面向社会需求,积极争取外部资源,其科技合作伙伴与服务对象不断增多。[45]除联邦政府各部门外,美国高校的科研经费还来自州政府、大学自筹经费、工业界和私立非营利性机构。这一时期,工业界对美国高校科研资助的增长最为明显。1995年,工业界对美国高校的研发投入约为1960年的8倍。[46]

20世纪末至21世纪初,社会网络化、信息化变革推动了面向知识经济的社会转型。知识生产模式转型[47]、三螺旋[48]、国家创新生态系统[49]等理论与概念的提出,均强调科技创新在产业和经济发展中的重要作用。然而,“大科学”时代的科研活动难以由一方力量单独完成,需要大学、工业界及政府之间紧密合作。早在1980年,美国就出台《拜杜法》,将以政府财政资金资助为主的知识产权归属于发明者所在的、与政府签订合同或授权协议的研究机构,极大促进了研发成果的技术转移和商业应用。[50]硅谷、马萨诸塞州128号公路科技带、北卡罗莱纳州三角研究园以及奥斯汀—圣安东尼奥走廊的经济繁荣,证明了大学科研转化之于经济引擎的潜力。[51]这些成功案例加快了产业资本对美国研究型大学科研活动的资助,进而推动ORUs通过项目式科研活动回应资助者需求。在此过程中,美国研究型大学的科技成果转移转化功能也日渐完善。

自《拜杜法》实施以来,美国高校不断通过体制与机制创新推动科技成果转移转化。例如,斯坦福大学制定了一套有关专利披露和版权范围、所有权和版税分享、企业赞助和政府基金资助的成果等方面详尽的技术转移政策体系,凡教职员工从事的研究或者利用了斯坦福大学资源开展的研究,其成果所有权都归斯坦福大学。以版税为例,斯坦福大学现行政策为:净现金版税收益中,发明者、所在院系、学校各占1/3。[52]据统计,2020年美国高校专利授权量为8706件,约为1979年的33倍。[53]

美国研究型大学ORUs通过技术开发和转让促进经济发展引发了广泛的国际示范效应。20世纪90年代末期,欧洲发达国家[54][55]以及亚洲新兴工业国家为了提高本国高等教育的全球经济竞争力和综合国力[56][57][58][59],纷纷效仿美国,也在其顶尖研究型大学中设立ORUs。

历史上来看,美国高校ORUs资助来源沿着“赠与或捐款—基金会或捐款—政府部门资助—社会多方资助”发生了三次重大转型,在此过程中,政府—高校—工业界—公民社会的关系也随之发生变化。从世界范围来看,在美国高校ORUs资金来源从“基金会或捐款”转向“政府部门资助”的同时,世界科学活动的中心也从德国转向了美国。从“捐款”到“资助”,外部资金的目的性在强化,使得ORUs的价值取向发生变化,从无特定方向的自由探索转为追求有用的科技溢出效应。伴随着资金来源从“政府部门资助”转向“社会多方来源”,社会力量投入研发活动的积极性被调动起来,与政府一同投入科技创新,使得美国世界科学活动中心的地位不断强化。从“单一来源”到“多方来源”,使得ORUs不再以服务某一特定群体为根本,因而能够更加深入地嵌入到社会发展之中,其职能从重视“科研”转向强调“社会服务”。

三、类型与特征

二战后美国高校ORUs的类型与定位包括[60]:一是由联邦政府资助的大型科研机构,如联邦实验室,它们拥有能够提高大学声誉的重要科研平台和重大科技成果;二是社会导向的项目制研究机构,它们主要为外部资助者提供科技服务,受特定科研效益驱动;三是院系中的学术中心,它们以高校的基本业务费用作为经费来源,同时承担教学功能,小型的跨学科研究中心也属于学术中心的一种,它们旨在通过加强和引导教师的研究来吸引外部资助。

从事科学研究是所有美国高校ORUs的核心使命。在此基础上,不同高校ORUs存在不同维度上的差异。例如,外部支持、科研人员规模、教学科研人员与专职科研人员占比、与学术部门(院系)间的距离、与大学的融合、跨学科程度、对应用研究的强调等。[61]有学者[62]将美国高校ORUs分为三种类型:标准型(standard type)、适应型(adaptive type)、影子型(shadow type);分类标准为四个维度:一是汇聚资源的能力,二是程序的具体化程度,三是目标和任务的稳定性,四是实现目标和任务所需资源的稳定性。

标准型ORUs是独立于院系的、建制化的组织实体,拥有全职的员工和明确的使命,一个典型代表是独立运行的大型实验室。影子型ORUs是非建制化的小型中心或研究所,不一定有独立的预算,可能缺少外部科研资助或者获得资助的渠道比较单一,没有固定的工作人员与工作场所,科研工作可能完全依靠研究生助理,典型代表是“个体户”或“课题组”形式的研究团队。适应型ORUs介于上述两者之间,没有核心的基础设施,工作人员很少,并经常根据能够获得的资助变动其成员和转变科研目标,典型代表是以承接项目为目标、临时组建的小型研究团队。表4总结了三类ORUs的核心特征。

四、功能作用

学者认为,ORUs的发展使美国高校成为科技创新的源泉[64],同时,ORUs之间激烈的竞争也会提高学术标准,并确保创新的迅速传播。[65]斯劳特(Slaughter)和罗得斯(Rhoades) [66]认为ORUs是连接大学、工业界与政府共同参与的新知识回路中的一个重要桥梁,有助于将学术和知识资本转化为财政收入。尤其是世界一流研究型大学中的ORUs通过强化科研,为推动美国经济增长作出了巨大贡献,值得其他国家借鉴。[67]总体而言,美国高校ORUs的功能作用可从研究型大学、企业创新主体和政府三个主体视角来理解。

从研究型大学视角来看,ORUs是高校内部功能和结构调整的产物。它们可以通过跨学科合作增强高校的科研活力,提升高校科研声誉。世界一流研究型大学中的ORUs通常拥有多样化的资金来源和先进的科研基础设施,有利于知识的发现、创造和传播。[68][69][70]同时,相较于院系等学术部门,ORUs更为灵活,能够通过自身的变化回应社会对相应知识的需求[71][72][73][74][75],从而使得大学兼具稳定性和灵活性。例如,ORUs是促进美国高校技术转移的核心机制,被认为是二战后美国大学科研系统通过回应社会需求[76],推动“大科学”研究进程的一个决定性因素[77]。硅谷是美国高校ORUs通过促进技术创新向產业转移,以刺激区域经济发展的典型案例。正因为ORUs能对社会需求快速响应,其具备能够吸引来自联邦政府、州政府、产业界以及其他非营利基金会科研资助的能力[78][79]。

从企业创新主体视角来看,美国高校ORUs在三类研究中为工业界和知识密集型企业提供专业知识:一是前沿基础理论研究(basic research),往往需要顶尖科学家和大学参与,高校的基础研究有可能成为工业企业未来新技术的发展基础;二是高度复杂的描述性研究(descriptive studies),通常对学术分析能力或专门设备或设施有较高要求;三是监测研究 (monitoring studies),企业资助这类研究,了解对企业发展有利的研发突破方向,或建立与相关学术专家间的长期合作关系。[80][81][82]除此以外,高校还可以为工业界不断提供训练有素的技术人才。[83]

从政府视角来看,ORUs满足了跨领域的知识生产需求,融合教学、科研、社会服务三项职能,全方位支撑国家发展战略,并作为中间主体,协调产业、政府多元主体的关系,从而建立更为稳固、迅速的“知识需求—知识产出”反应体系。同时,ORUs在支持联邦政府传播和利用研究成果中发挥着重要作用,最终有利于提高经济活动、环境、公共卫生和生活质量[84],从而提高政府部门的绩效。

五、面临的困境

也有研究认为,美国高校ORUs并未充分发挥最初所预期的功能与作用[85],包括没有真正实现跨学科合作[86][87][88],社会影响力和受关注程度较弱[89],未能充分利用大学教师的智力潜能[90]等。总结而言,美国高校ORUs面临三个方面的困境:与院系的矛盾、内部治理困境以及外界对其功能定位的质疑。

(一)与院系的矛盾

研究表明,对稀缺资源的争夺是造成美国高校ORUs与院系间矛盾的主要原因之一,这些稀缺资源包括教学科研人员的时间、内部资金、物理空间、仪器和研究基础设施、学术声望等。

其一是ORUs与院系间在教学科研人员的时间投入方面存在冲突。ORUs将较少的课程教学负担作为吸引、激励教学科研人员的有利条件。其二是内部资金冲突。教学一直被认为是高校的首要职能,因此与院系相比,ORUs获得的学校内部资助并不稳定,尤其是在学校财政紧缩期,许多高校更倾向于减少ORUs的预算。其三是研究基础设施使用冲突。高校里的实验室物理空间、仪器设备和支撑科研活动的资源都是有限的。由于ORUs能够获得外部资助,且以研究为主业,其基础科研设施往往优于院系,一旦这些资源不能与院系共享,就容易出现冲突。其四是学术声望归属冲突。院系和独立建制的ORUs都试图最大限度地提高自身知名度和声望,而如果科研人员同时隶属于院系和独立建制的ORUs,院系和ORUs间尤其会因学术出版物署名而产生矛盾。

ORUs较低的教学要求、较好的科研条件往往会引发没有参与ORUs活动的专业人员的嫉妒和对ORUs科研价值的贬低。这使得专业人员间基于信任的合作很困难,因此,尽管ORUs是跨学科导向的,但实际落实情况并不理想。[91][92][93]另外,由于教学科研人员的晋升等事宜由院系把控,这可能对参与ORUs活动的教学科研人员,尤其是还未获得长聘职位的年轻人,在晋升和获得长聘职位方面有不利的影响。[94]

(二)内部治理困境

美国高校ORUs面临的治理困境主要体现在三个方面:组织结构定位模糊、科层制官僚式管理、组织发展中的惯性。

学者认为,大部分ORUs都没有很好地融入美国高校的组织结构中。[95]原因在于其组织结构定位模糊,有些ORUs是院系的延伸,有些则是独立实体。ORUs在高校行政结构中的位置及其所得到的支持和扶持程度,在一定程度上影响了其跨学科程度。它的上级领导既可以是院长,也可以是教务长甚至校长。往往报告权限越高,ORUs就越被重视,也更有可能获得高水平的内部支持。

从内部管理来看,ORUs具有显著的科层制特征[96],ORUs的最高领导是主任,具有很高的权威,负责ORUs的战略规划,以求持续获得科研项目和资助。因此,ORUs往往承载着主任的理念、兴趣和目标[97],ORUs是否能取得成功,很大程度上取决于主任的战略管理和资源筹集能力。批评者指出,许多ORUs是其主任的私人“领地”,有时使监督变得困难。

从组织发展来看,尽管ORUs应该是灵活的组织,可根据具体情况建立或关闭。[98]但实际情况是,只要有足够的资源,新成立一个ORU很容易,但要关闭一个ORU却很难。就像大多数组织一样,ORUs往往会形成自己的惯性,受到定位模糊、官僚式管理等多种因素的共同影响,即使ORUs不再为大学提供有用的服务,也会继续存在。它们的建立和关闭很少受到理性或系统规划的指导。[99]

(三)外界对其功能定位的质疑

传统高校科研活动往往是自由探索式的基础研究,这就引发了外界对ORUs科研活动的“任务导向”或“计划性”的批评。ORUs的研究计划通常反映资助者的需求和利益,而不是由各院系的学术研究目标所决定。这种追求应用性的科研取向,被认为不如基础研究有意义,缺少学术价值。寻求外部资金有时被视为机会主义和企业式行为,与学术界的价值观不一致。

高校的核心使命是人才培养,其次才是通过研究和学术促进新知识的发现。然而,在大多数情况下,ORUs仅为研究生和博士后研究员提供科研培训场所,并为教授专业领域的高级课程提供一批兼职教师。[100]同时,与院系相比,ORUs往往缺乏基础研究水准的知识内核。这使得ORUs在人才培养和科学研究成果方面的成就与传统的院系相比有一定差距。[101]

六、启示

基于上述论述可以看出,ORUs是高校发展过程中为满足社会需求而产生并不断完善的组织结构。通过规划和采取适当举措,在充分的内部支持和指导下,ORUs可以大大增强高校吸引外部资金的能力。同时,ORUs为教师之间的跨学科合作提供机会,这不仅对“大科学”时代高校科技创新、提高学术知名度至关重要,而且是解決当代人类社会面临的一系列复杂社会问题的重要途径。当然,美国的经验也表明,ORUs与学术部门尚未形成有机结合、有效协同。结合对美国经验和存在问题的分析,本文提出以下三点启示,以供我国高校发展ORUs时借鉴。

(一)与高校使命定位同向而行

由上述分析可知,美国高校ORUs的历史演进过程是政府、高校、产业界、公民社会之间关系不断调整的过程,而这在很大程度上决定了美国高校的使命定位从教学到科研再到社会服务导向的转变。ORUs的成立、发展必须与高校的使命和目标相一致,遵从整体发展战略。如果ORUs不考虑与高校的使命以及与其他项目间的协调,可能会产生恶性竞争,破坏高校组织文化。从ORUs自身发展的可持续性来看,如果其与大学发展方向相左,当外部资助不足时,就很难获得大学的资助。此外,外部资助者往往更加信任在资源、人力、行政等方面获得高校管理层背书的ORUs,这也需要ORUs与高校的使命定位相一致。

(二)确保资源支持的可持续性

虽然ORUs是高校在某一特定领域吸引外部资助的重要途径,但是在吸引到足够外部资金、产生系统性造血能力之前,ORUs的运行需要高校的大力支持。如果高校没有持续性资源投入以维持ORUs的长期运行,就会产生沉没成本。[102]因此,在成立ORUs之前,高校管理者不仅应充分评估ORUs与高校使命定位的一致性,还应重视评估其是否有可持续地获得外部资助的“市场”。

(三)重视治理机制建设

首先,为了最大化保障ORUs的跨学科特性,应当在院系之外建立独立的自治机构,以实现资源共享,且支持其他院系教学科研人员的参与,而这往往也是外部资助者所希望的。[103]其次,要对ORUs的发展制定清晰的规划。由于主任对于ORUs的发展以及获得外部资助至关重要,因此应该选择具有学术权威且经验丰富的主任领导ORUs。再次,应该注重协调ORUs与其他学术部门或者附属院系的关系,避免大学内部的“斗争”。最后,应建立常态化审查机制,以确保ORUs自身战略目标的实现以及对大学的贡献,并以此作为是否调整ORUs发展方向以及对其资助的依据。

注释:

①国内有学者将Organized Research Units 直译为“有组织科研单位”,笔者认为“单位”一词在我国情境中具有特殊的内涵,而Organized Research Units对应国内语境中的“有组织科研机构”。

②国内学者倾向于将National Laboratory 和 Federal Laboratory 统称为“国家实验室”。在美国语境中,National Laboratory一般指狭义的美国能源部国家实验室,而Federal Laboratory则是一种更加广义的称呼,在本文中将其直译为“联邦实验室”。

参考文献:

[1]赵炬明.从跟跑到领跑:美国的经验与中国的未来——中美科技竞争下美国科学体系与研究型大学制度研究系列之一[J].高等教育研究,2023,44(1):25-45.

[2][31][61][94][97][99][101]GERALD J S,WILLIAN R T. Centers and institutes in the research university: issues, problems, and prospects[J].Journal of higher education,1994,65(5):540-554.

[3][64]CLARK B R. The higher education system: academic organization in cross national perspective[M]. Los Angeles: University of California Press,1983:43,184.

[4][60][81]GEIGER R. Knowledge and money:research universities and the paradox of the marketplace[M].Stanford: Stanford University Press,2004:140,140-146,191.

[5]ETZKOWITZ H, KEMELGOR C. The role of research centres in the collectivisation of academic science[J].Minerva,1998(36):271-288.

[6][7][8][14][15][24][30][34][40][67][72][75][76][80]GEIGER R L. Organized research units-their role in the development of university research[J].Journal of higher education,1990,61(1):1-19.

[9]周光禮,周详.教育与未来——中国教育改革之路[M].北京:中国人民大学出版社,2016:164.

[10]DAVID S J. To what extent should the university investigator be relieved from teaching?[J].Journal of the associaton universities,1906,24(605): 129-145.

[11][23]GEIGER R L. To advance knowledge: the growth of American research universities 1900-1920[M].New York: Oxford University Press,1986:68.

[12]GEIGER R L.Milking the sacred cow: universities and the quest for useful knowledge, 1920-1986[J].Science, technology, and human values, 1988(13):332-348.

[13][32]於荣.有组织研究单位的发展及其对美国研究型大学的影响[J].清华大学教育研究,2011,32(4):86-91.

[16][20][43][46]沈红.美国研究型大学形成与发展[M].武汉:华中科技大学出版社,1999:92,179-183.

[17]BUSH V. Science-the endless frontier[M]. Washington, D.C.: United States Government Printing Office,1945.

[18]杨九斌.二战后美国联邦政府对研究型大学科研资助政策研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[19]赵文华,黄缨,刘念才.美国在研究型大学中建立国家实验室的启示[J].清华大学教育研究,2004(2):57-62.

[21]张炜.研发经费视角下中美两国高校科技创新的特点分析[J].研究与发展管理,2004(3):96-100.

[22]GEIGER R L. The conditions of university research, 1900-1920[J]. History of higher education annual, 1984(4):3-29.

[25]陈霞玲,王彩萍.美国高校科研经费拨款方式对我国的启示[J].世界教育信息,2009(9):48-51.

[26]张炜.研发经费视角下中美两国高校科技创新的特点分析[J].研究与发展管理,2004(3):96-100.

[27][28]杨九斌.美国大学科研创新发展中联邦政府角色研究[M].青岛:中国海洋大学出版社,2020:72,74.

[29]CONANT J B. Science and common sense[M]. New Haven: Yale University Press,1951:317.

[33]JANSEN J D.Mode 2 knowledge and institutional life: taking Gibbons on a walk through a South African university[J].Higher education,2002,43(4):507-521.

[35]CLARK B R. Sustaining change in universities: continuities in case studies and concepts[J]. Tertiary education and management,2003(9):99-116.

[36]GEIGER R. State policies, academic research, and economic development[J]. International higher education, 2005(39):17-18.

[37][62][89]IKENBERRY S,FRIEDMAN R C. Beyond academic departments: the story of institutes and centers[M]. San Francisco: Jossey-Bass,1972:104-105,116-136,124.

[38]FRIEDMAN R S,FRIEDMAN R C. Sponsorship, organization and program change at 100 universities[R].Pennsylvania:University Park, Pa, Institute for Policy Research and Evaluation,1986.

[39][63]HALL K R.University research centers: heuristic categories, issues, and administrative strategies[J].Journal of research administration,2011(42):25-41.

[41]李輝,房超,黎晓东.美国国家实验室运行管理经验与启示[J].实验技术与管理,2023,40(3):243-249,254.

[42]杨九斌.科学捐赠对美国研究型大学发展的价值研究[J].华东师范大学学报(教育科学版), 2021,39(10): 103-114.

[44]甘永涛.美国大学共同治理制度的演进[J].清华大学教育研究,2009,30(3):25-30.

[45]张炜.科教融合的发展演变与分层治理[J].科教发展研究,2023,3(1):43-63.

[47]GIBBONS M. The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies[J].Contemporary sociology,1994,24(6):751-752.

[48]ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L.Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations[M]. New York: Pinter,1997.

[49]FREEMAN C. The “national system of innovation” in historical perspective[J].Cambridge journal of economics,1995,19(1):5-24.

[50][51]杨九斌,刘媛媛.二战后美国研究型大学科研商业化演进探究[J].教育文化论坛,2023,15(3):80-90.

[52]方华梁,陈艾华.内外部协同支持:美国创业型大学技术转移的模式——以斯坦福大学为例[J].中国高校科技,2015,(8):62-66.

[53]楼世洲,俞丹丰,吴海江,等.美国科技促进法对大学科技成果转化的影响及启示——《拜杜法案》四十年实践回顾[J].清华大学教育研究,2023,44(1):90-97.

[54]BRENNAN J, TEICHLER U. The future of higher education and of higher education research[J]. Higher education, 2008,56(3):259-264.

[55]BULLEN E,FAHEY J,KENWAY J. The knowledge economy and innovation: certain uncertainty and the risk economy[J].Discourse: studies in the cultural politics of education,2006,27(1):53-68.

[56]ALTBACH P. Peripheries and centres: research universities in developing countries[J]. Higher education management and policy,2007,19(2):15-27.

[57]ALTBACH P, BALAN J. World class worldwide: transforming research universitiess in Asia and Latin America[M]. Baltimore: Johns-Hopkins University Press,2007.

[58]MOK K. Similar trends, diverse agendas: higher education reforms in East Asia[J]. Globalisation, societies and education, 2003,1(2):201-221.

[59]TAN J. The marketisation of education in Singapore: policies and implications[J].International review of education,1998,44(1):47-63.

[65]BEN-DAVID J. The scientists role in society: a comparative study[M]. Chicago: University of Chicago Press,1984:139-168.

[66][79]SLAUGHTER S, RHOADES G. Academic capitalism and the new economy: markets, state, and higher education[M].London: Johns Hopkins University Press,2004:312,312-315.

[68]CLARK B R. The entrepreneurial university: new foundations for collegiality, autonomy, and achievement[J]. Higher education management,2001,13(2):9-24.

[69]CLARK B R. Delineating the character of the entrepreneurial university[J]. Higher education policy, 2004(17):355-370.

[70]SALMI J. The challenge of establishing world-class universities[M]. Washington DC: World Bank Publications,2009.

[71]FRIEDMAN R S,FRIEDMAN R C,MORTIMER K P, et al. The role of university organized research units in academic science[R].Pennsylvania:National Science Foundation Report,1982.

[73]MCHENRY D E. Academic departments: problems, variations, and alternatives[M]. San Francisco: Jossey-Bass,1977:210-220.

[74]STOCKTON R. University-based research units: a perspective[J].Journal of research and development in education, 1972(5):3-11.

[77]STEPHAN P E,EHRENBERG R G. Science and the university[M]. Madison: The University of Wisconsin Press,2007:254.

[78]RUBINS I.Risks and rewards of academic capitalism and the effects of presidential leadership in the entrepreneurial university[J]. Perspectives in public affairs,2007(4):3-18.

[82]ROGERS E M, HALL B, HASHIMOTO M, et al. Technology transfer from university-based research centers: the UNM experience[J]. Journal of higher education,1999,70(6):687-705.

[83]李明德.美國科学技术述评[M].北京:社会科学文献出版社,1992:278.

[84]Ad Hoc Working Group on Reaserch-Intensive University. A report to the federal coordinating council for science, engineering, and technology[M]. Washington, D.C.: Federal Coordinating Council for Science, Engineering, and Technology,1992.

[85][87][90][92][95]HAYS S W. From adhocracy to order: organizational design for higher education research and service[J].Research management review, 1991(5):1-17.

[86][91][96][103]FRIEDMAN R S,FRIEDMAN R C. Managing the organized research unit[J]. Educational record, 1984, 65(1): 27-30.

[88][93]ORLANS H. The nonprofit research institute[M]. New York: McGraw-Hill,1972:142-160,75-77.

[98]GARDINER J J. Excellence in research: creative organizational responses at Berkeley, Harvard, MIT, and Stanford[C]. Chicago:Annual Meeting of the Association for the Study of Higher Education,1985:15-17.

[100]RITTERBUSH P C. Research training in governmental laboratories in the United States[J].Minerva, 1965,4(2):186-201.

[102]Presidents Council of Advisors on Science and Technology. Renewing the promise: research-intensive universities and the nation[M]. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office,1992:18.