长三角一体化背景下宣州-高淳省际毗邻地区总体发展规划及国土空间规划研究

2024-04-08杜群山章慧明安徽省建筑科学研究设计院安徽合肥230031

杜群山,章慧明 (安徽省建筑科学研究设计院,安徽 合肥 230031)

1 引言

建设省际毗邻地区是贯彻习近平总书记关于推动长三角一体化发展重要讲话指示精神的战略之举。研究探索宣州-高淳毗邻地区在产业协作、生态环保、民生共享、社会治理及交通互联等方面的合作模式及实施保障措施,把宣州-高淳省际毗邻地区建设成为南京都市圈高质量发展地区,成为长三角一体化发展的样板区和增长极。

2 省际毗邻地区基础研判

生态本底:山+湖+田+村+城等相同的生态要素,毗邻区域生态本底要素基本一致,具备一体化发展先决条件。

产业发展:宣州产业基础良好,用地条件优越,高淳产业发展及区域定位与宣州区互补。毗邻区域产业发展优劣势互补,具备一体化发展可能性。

旅游发展:高淳经验丰富,但遭遇瓶颈;宣州资源丰厚,基础较好。毗邻区域旅游资源基本类似,经验资源可共享,旅游发展具备一体化发展可能性。

3 规划原则

3.1 坚持生态优先、绿色发展

统筹山水林田湖草一体化保护和修复,控制开发强度、厚植生态优势,彰显自然生态之美。在保护好生态环境的前提下,加快产业绿色化,大力发展绿色经济,推动更可持续的高质量发展,实现经济发展与生态保护互促双赢。

3.2 坚持共建共享、一体推进

探索一体化推进的共同行为准则,强化产业协作,共同发展,强化乡村联系,携手共同繁荣,兼顾好各方利益,充分激发各地积极性、创造性,推动板块优势互补、合作共进,提升区域整体竞争力,形成多主体、多层级、多领域集成推进的良好态势。

3.3 坚持对标一流、高点突破

树立全球视野,对标国际一流标准,围绕产业发展、营商环境、基础设施、开放平台、城市设计、体制机制等重点领域,加快落实各类改革试点举措,打造高质量发展新标杆。

3.4 坚持各扬所长、彰显特色

宣州-高淳省际毗邻地区自古以来山水相连、地缘相近,文化相融、人缘相亲,经贸合作、源远流长,是吴越文化与徽州文化交融的集中承载地,应在历史文化保护与活化利用上先行探索,融入现代元素,营造古今辉映的场所空间。坚持“一体化不是一样化”,在协同合作的基础上,秉承生态基底、文化要素、景观特征、民风民俗等方面的多样性,形成多样化的空间模式。

3.5 坚持协同发展、共同参与

宣州-高淳省际毗邻地区需要明确共同的规划管控底线与标准,共同谋划有利于要素流动和分工协作的新型治理模式,为长三角一体化中的体制机制关键破题提供示范,并对生态共保、设施与服务共享、产业共建等重点协同项目予以安排,以点带面,调动多方多元主体参与。

4 省级毗邻区发展战略及思路

4.1 功能定位

皖苏省际毗邻地区城乡融合发展样板区。依托高淳区和宣州区优越的生态、产业及旅游方面的优势,全面推动城乡融合发展体制机制改革,加快提升省际毗邻区城市品质,扎实省际毗邻区推进乡村振兴,构筑功能一体、空间融合的城乡体系,在皖苏省际毗邻地区率先实现城乡融合发展,成为皖苏省际毗邻地区城乡融合发展样板区。

4.2 发展战略

乡村携手共进——“全域旅游+生态农业”助力“乡村振兴”。紧抓高淳固城与宣州狸桥的乡村资源禀赋和发展特征,携手共建区域性文化休闲康养旅游目的地,以“生态农业”为基础,发展“全域旅游”,围绕“生态农业、观光旅游、红色文化旅游、健康休闲旅游”的发展,尤其是红色文化旅游,助力乡村振兴,实现两地乡村携手共进。

产业合作共荣——“产业园共建+产业链分工”引领产业共荣。紧扣高淳固城和宣州狸桥各自的产业基础和发展特色,通过共推产业园的合作共建及产业链的分工配合,构建产业合作平台,以新型材料为主导,围绕智能制造、医疗器械、绿色产业等新兴产业,坚持“绿色发展”,实现产业合作共荣。

生态共保联治——“生态共保+环境联治”建设绿色美丽毗邻区。依托“蓝色本底”,围绕两地“一脉两湖”的自然生态格局,联合打造一个生态环境共同治理的信息平台,共同保护重要的生态空间、生态系统,联合进行水环境、大气、固体危废的治理,健全生态污染补偿机制、健全环境治理联动机制,努力建设绿色美丽的省际毗邻地区。

5 总体格局与三大空间

5.1 城镇空间协调共塑

落实城镇开发边界。毗邻地区包含狸桥综合服务中心、产业合作园区、昆山湖休闲度假区、白马山庄运动休闲区、科创绿谷及综合利用基地等多个功能片区。

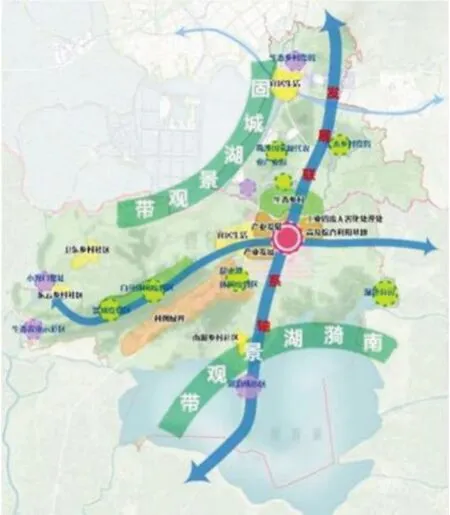

塑造“一核两轴多组团,两带两廊多节点”的发展格局。

图1 总体发展格局

5.2 夯实农业空间格局

调整农业生产结构。加大高标准农田建设,巩固粮食安全保障能力,保障优质粮油、现代水产等主导产业快速发展,不断提升农业产业化水平。以高淳国家现代农业产业园、宣州省级现代农业(水产)产业园和宣城市首批乡村振兴示范片区建设为引领,依托固城湖优良生态本底和特色农业优势,坚持要素跨界配置、产业有机融合,持续优化农业产业布局,共建农产品、水产品交易市场,推动农业规模化、特色化、科技化。

5.3 生态空间协同共保

锚固生态空间格局。构建“一脉两湖多节点”的山水生态格局。

“一脉”指的是一条南北向山脉绿廊,是狸桥连接固城街道生态敏感性最高、生态本底最优质的生态源头。

“两湖”指的是北部固城湖和南部南漪湖,重点突出大湖生态安全保障、生态格局建设和生态价值提升,以更高、更严标准强化两屏的生态保护。

“多节点”指的是狸桥和固镇街道区域范围内的多个生态节点,是人与自然和谐共生的展示空间,加强湖绿联通,提升水质,保障安全,成为发挥休闲作用和培育新经济的重要空间。

图2 生态空间格局

6 省际毗邻地区发展策略

6.1 坚持生态优先,构建生态格局

把握“山水入城、显山露水”总体定位。充分利用现状自然和生态资源,围绕南漪湖与固城湖水系生态资源以及中部连绵的山脉,引山水入城,推动区域生态廊道、自然保护地和水源地保护建设。

坚守“一脉两湖”生态安全格局。践行生态文明理念,统筹“山水林田湖草”全要素,构筑以中部山脉生态绿轴以及南漪湖、固城湖水系共同构成的生态大格局。

一脉:依托长山、昆山、狮子山、云山、塔山、小金山、马鞍山等形成的山脉绿轴。

两湖:依托南漪湖、固城湖以及周边水系良好的自然基地形成片区的生态屏障。

加强生态共保联治。全面落实长江经济带共抓大保护措施,强化“一脉两湖”生态保护修复,推动毗邻区河(湖)长交流协作,深入推进林长制。

6.2 坚持联动发展,提升服务平台

6.2.1 构建功能空间结构

构建“两湖伴镇、七星融城”的空间结构。在规划期内,区域空间结构布局将采用“两湖伴镇、七星融城”的发展模式,形成以两湖为依托、七大功能组团为发展点的空间结构。

“两湖伴镇”是固城湖与南漪湖两大生态水系。依托固城湖(高淳老街、水漫城)及南漪湖(生态湿地)南北两湖为区域。

“七星融城”指的是沿南北发展轴线分布的七大功能组团。由产业合作园、科创绿谷、白马组团、昆山湖组团、现代农业园组团、固城街道综合服务组团、狸桥镇镇区综合服务组团组成的七大功能组团,沿宣狸路南北主轴分布在毗邻区内,呈众星拱月之势,构建生产、生活、科创、生态旅游、服务等多功能中心的毗邻区空间结构。

图3 功能空间结构

6.2.2 提升服务水平

提升支撑高品质生活的公共民生服务设施。坚持以人民为中心,构建多元化的公共民生服务设施保障体系,布置均衡优质的服务设施,提升公共服务水平,增强居民的获得感、幸福感、安全感,打造宜居宜业、可持续发展的现代化新型毗邻区。

6.3 坚持互联互通,加快交通提速

6.3.1 构建区域干道网络

加强与区域通道的链接。加强毗邻区合作区内外部交通联系。重点加强与南京、宣州区两个方向的交通联系,建立高效便捷的交通廊道,打造高效、多元的综合交通体系,促进各功能组团与交通枢纽的高效联系。

完善内部联系通道。各组团间形成铁路、国省道、快速路相结合的复合化交通网络。优化内部干网体系,构建方格网式内部交通格局。推动城市快道建设,促进内外车行道快速通行对接以及产业快速发展。

6.3.2 打造绿色交通网络

打造风景道、蓝道、绿道“三道融合”的慢行网络。依托现有交通资源构建慢行友好型城市。依托现有山体、水系、农田、村庄之间的道路,结合特色景点、城市公园等将毗邻区内城与城、城与村、村与村通过慢行道路联系起来,行成慢行(含步道)体系。

图4 综合交通体系规划

6.3.3 打造智慧交通体系

创建智慧交通管理中心。通过大数据分析平台,有效控制车流量和车速,进行智能监测。结合用地功能调整、交通结构调整和交通发展转型,规划构建智能交通体系,以提高交通运行效率。

6.4 坚持合作交流,促进产业发展

6.4.1 构建产业合作平台

合力构建高效产业合作交流平台,共推产业园的合作共建及产业链的分工配合。整合江苏高淳经济开发区、安徽宣城宣州经济开发区各自的优势产业,结合绿色发展的共同需求,构建一个高效率的产业合作交流平台。共同建设合作产业园区,产业链上下游分工配合,实现相互促进、互利共赢。

图5 产业发展格局

6.4.2 共建合作产业园区

利用江苏高淳经济开发区的优势产量平台,推动产业的合作,探索建立产业转移与合作共建模式,把安徽宣城宣州经济开发区打造成为江苏高淳经济开发区合作共建示范区和产业转移首选区。双方实现地域互联成片、信息互通有无、规划同步推进、产业集群形成规模效应,成为长三角省际边界上园区合作共建的示范区域。

6.4.3 产业链分工配合

入园双方发挥各自优势,产业链分工配合,实现相互促进、互利共赢。江苏高淳经济开发区主导发展医疗器械、智能制造、新型材料等产业,安徽宣城宣州经济开发区凭借区位、政策优势以及主导发展的碳酸钙新材料、装备制造产业,助力江苏高淳经济开发区完善配套,补齐产业链。

6.5 坚持旅游发展,助力乡村振兴

6.5.1 文化、康养、休闲、旅游目的地

“生态农业”+“全域旅游”助力乡村振兴。依托良好的自然生态本底,整合国际慢城旅游区和皖南国际文化旅游区的发展成果,大力发展生态农业和全域旅游,共同建立一个集文化、休闲、康养、旅游于一体的场所。生态农业以水产养殖、优质水稻蔬菜种植为主导,全域旅游以红色文化、生态农业、康养休闲为主导。

6.5.2 生态农业发展提升产业兴旺

依托两地相似、良好的自然生态条件,整合螃蟹养殖、食用菌种植、优质水稻、有机蔬菜等优势农产品,借鉴高淳成功的农业发展模式,大力发展生态农业,将省际毗邻地区构建成为皖苏省际毗邻地区的生态农业基地。

6.5.3 全域旅游发展助力乡村振兴

依托两地良好的山水生态格局、历史文化氛围,集合国际慢城和皖南文化旅游区的旅游带动,充分挖掘旅游资源,统筹谋划全域旅游布局,形成“半山湖”风情区、红色文化传承区、历史文化展现区、山水文化体验区的空间格局。

图6 全域旅游发展规划

6.6 坚持共建共享,构建保障体系

6.6.1 构建顺畅高效的综合交通体系

加快物流枢纽建设,提升货运物流运转效率。通过快物流枢纽建设,提升货运物流运转效率,增加对外贸易联系。加强产业合作园物流枢纽建设,为产业合作园区提供物流枢纽后备支撑。

6.6.2 实施分质化供水排水服务体系

生活饮用水和生产用水分离。建设集约高效的供水系统,推进节水型社会发展,形成多源互补、分类分质的供水格局。

6.6.3 保障双向供给能源的安全体系

双回路供电。优化电网体系,锚固电力设施布局。大力推进生态+电力、智慧+电力。

双向供气。全面实施清洁能源供气,加快推进天然气门站以及调压站建设,完善供气管网设施建设。

6.6.4 构建优质共享的公共服务体系

构建城乡一体化公共服务设施。以社区生活圈作为基本公共服务配置的基本单元,突出功能复合、职住平衡、便捷可达的特点。

6.6.5 构建韧性安全的综合防灾系统

构筑综合防灾应急体系。构建韧性城市的防御体系,开展多维情景风险分析,动态评估识别示范区重点灾害源,预先布控。

7 结束语

建设省际毗邻地区,是贯彻习近平总书记关于推动长三角一体化发展重要讲话指示精神的战略之举;是践行“两山”理念,促进经济社会发展和生态环境保护相辅相成、相得益彰的务实之举;是增强区域高质量发展,解决区域发展不平衡不充分问题的有效之举。