中法建交60周年法国歌剧专题之一:共回首 向未来

2024-04-06王雅宁

王雅宁

前 言

自1964年1月27日中法两国正式建立外交关系起,至今年已经走过了一个甲子之年。在这60年的时间里,中法两国在政治、经济、文化等多个领域进行了广泛而深入的交流与合作。在文化交流方面,法国歌剧作为法国文化的重要组成部分,以其独特的艺术魅力和丰富的历史传统,在世界歌剧艺术中占据着重要的地位,同时对中国音乐特别是现代音乐创作产生着巨大的影响。中国作曲家和音乐家也通过学习和汲取法国歌剧的创作技巧和艺术表现手法,推动中国音乐创作的发展。

值中法建交60周年之际,《歌剧》杂志希望通过专栏的形式梳理法国歌剧的历史发展脉络,走进(近)法国歌剧的世界,感受它的历史韵味,领略它的艺术风采,同时也探寻中法文化交流的新篇章,以期未来中法两国在文化艺术领域的更多合作与交流。

开启法国歌剧文化之旅

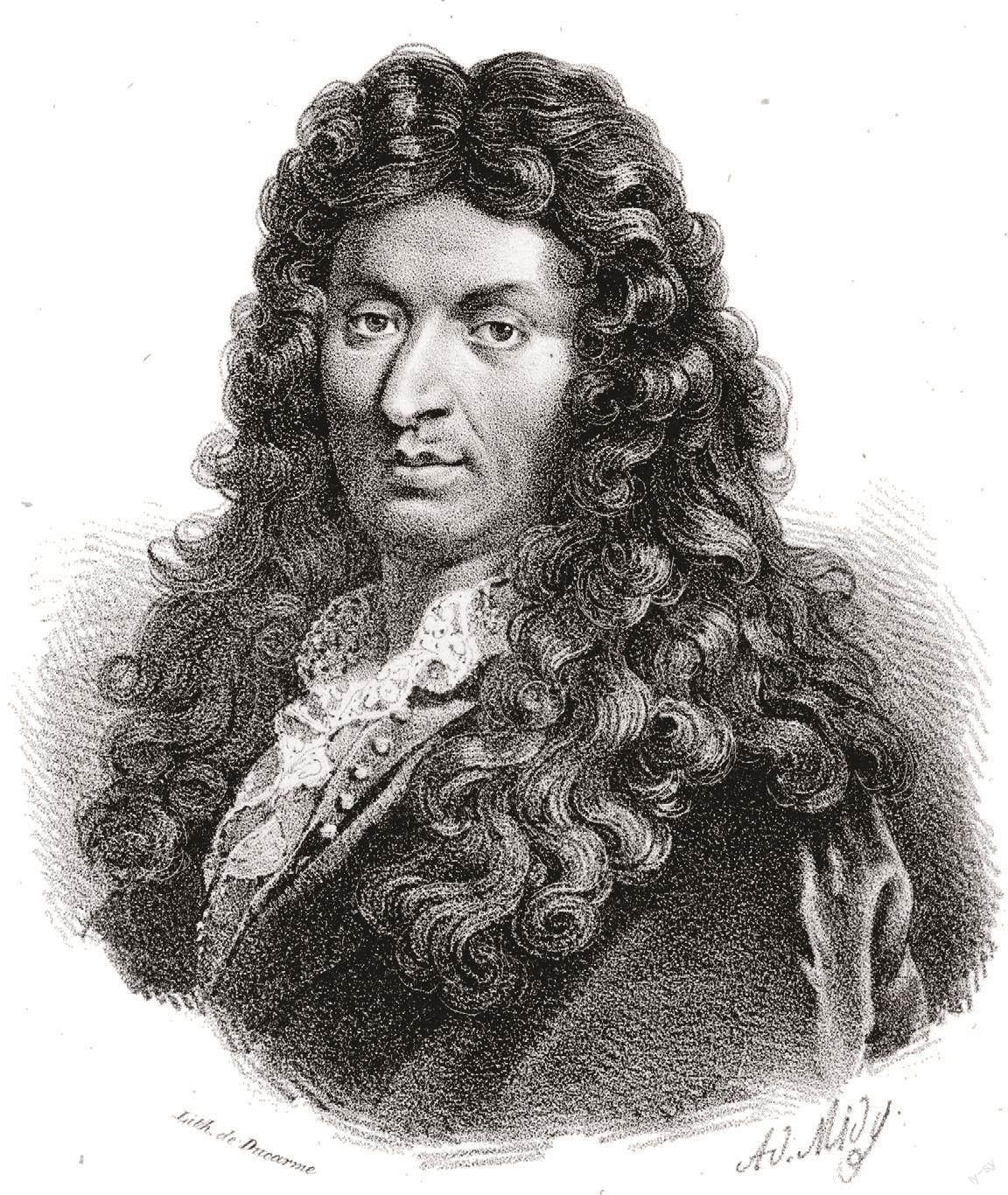

一、探索与创新的实践

早在路易十三和路易十四时代,法国歌剧逐步开始形成,其风格受到宫廷文化与意大利歌剧的影响。在意大利作曲家吕利(Jean-Baptiste Lully,1632—1687)与剧作家菲利普·基诺(Philippe Quinault,1635—1688)的合作下创作出了一系列成功的歌剧作品,并逐渐建立了法国歌剧的传统与独特的风格。他们将法国宫廷芭蕾、法国悲剧传统以宏大的景观融入歌剧中,使场景效果与舞美成了与音乐同样重要的因素,并且结合了音乐、诗歌、舞蹈和戏剧的艺术形式,最终确立了法国歌剧的标志性风格。

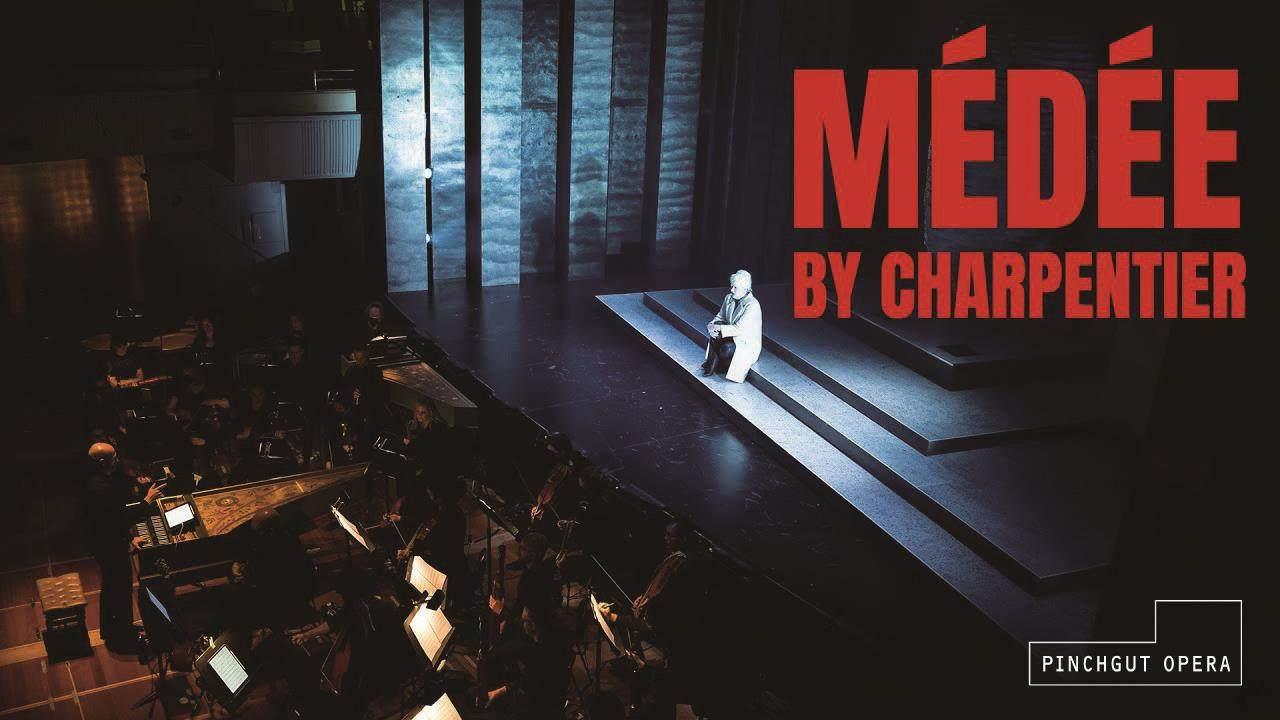

1687年吕利去世,也宣告着吕利对法国歌剧的垄断时代结束,法国作曲家马克-安托瓦内·夏庞蒂埃(Marc-Antoine Charpentier,1643—1704)逐渐获得崭露歌剧创作的机会。他的公众歌剧《美狄亚》(Médée,1693)不论在音乐还是戏剧构建上都超越了吕利的作品,成为17世纪最出色的歌剧。

在路易十四的统治时期,法国歌剧常常被用作国家宣传的工具。歌剧不仅仅是音乐的展现,它还通过宏伟的演出、精心编排的舞蹈和华丽的舞台设计展示着国王的权力与王室的辉煌,所有的舞台表现手段及音乐形式都是为了赞颂国王,歌剧中的许多主题与场景也都有着宗教和政治的寓意。这个时期的法国歌剧的发展现状不仅反映了当时社会的审美趣味、宫廷文化,同时也映射着艺术家对于音乐戏剧形式的探索与创新。

17世纪晚期到18世纪初,法国歌剧受到巴洛克风格的影响。许多重要的作曲家如吕利、让-菲利普·拉莫(Jean-Philippe Rameau,1683—1764)、安德烈·坎普拉(André Campra ,1660—1744)都为法国歌剧做出了重要贡献。受到吕利的影响,法国18世纪最有影响力的作曲家安德烈·坎普拉在发展歌剧芭蕾(Opéraballet)的同时也创作了一些优秀的抒情悲剧(Tragédie lyrique),并且将意大利歌剧元素融入抒情悲剧中。法国式精细与意大利式活泼的结合使得坎普拉从吕利的陈规束缚中解脱出来,赋予法国歌剧新的活力。同时,拉莫在18世纪也开创了法国歌剧的新局面,他的歌剧作品对和声和管弦乐编制作出了重要贡献。拉莫的第一部歌剧《希波吕托斯与阿里奇埃》(Hippolyte et Aricie,1733), 以活泼、大膽的音乐语言一鸣惊人。虽然这部歌剧在当时引发了剧烈的争论,但是从发展的角度来看,拉莫的歌剧创作代表了法国歌剧的未来趋势并且推动了法国歌剧的发展。

由此可见,18世纪的法国歌剧并未因为吕利的离世而完全摆脱吕利的影响,抒情悲剧在18世纪依旧非常流行且通常与法国宫廷的辉煌和权力象征联系在一起,其宏大的叙事、复杂的舞蹈以及对古典主题的偏爱受到法国皇室的喜爱。但在这个时期,因受到意大利歌剧和其他外国音乐形式的影响,同时也受到启蒙思想的启示,在让-雅克·卢梭(JeanJacques Rousseau,1712—1778)的带领下,法国歌剧出现了关于音乐风格和表现的论争——喜歌剧之争(La Querelle des Bouffons),这次的论争反映出了18世纪法国音乐界内部对于音乐创新和传统的不同看法。直至18世纪中期,在启蒙运动的感召下,克里斯托弗·威利巴尔德·格鲁克(Christoph Willibald von Gluck,1714—1787)在歌剧领域进行了重要的改革,他将烦琐复杂的歌剧精简化,使之更加集中于剧情和人物的戏剧表现,减少舞蹈和装饰性的音乐元素,追求自然与真实的舞台效果,这些举措同样也影响着法国歌剧的创作的未来方向。

较之17世纪而言,18世纪法国歌剧的音乐风格逐渐从巴洛克风格过渡到古典主义风格,强调清晰的形式和对称,以及表达的自然性和直接性。直到18世纪中期,喜歌剧(Opéra comique)成为一种流行的歌剧体裁。相比较抒情悲剧,它对话(而非唱词)的对白方式、轻松愉快的情节设置、贴近现实生活的表现形式,深受当时人们的欢迎,这个时期的法国歌剧也逐渐从宫廷走向公众剧院,歌剧变成了一种大众娱乐的形式,而不再仅仅是贵族的专属,而这种形式也为后来的浪漫主义歌剧和现代音乐剧铺平了道路。

二、继承与发展的革新

19世紀的法国歌剧经历了多种风格和流派的发展,其中包括“大歌剧”(Grand Opéra)、“抒情歌剧”(Opéra lyrique)和“喜歌剧”等。受到了浪漫主义的影响,法国歌剧也体现出了对历史、异国情调以及民族主义的兴趣。

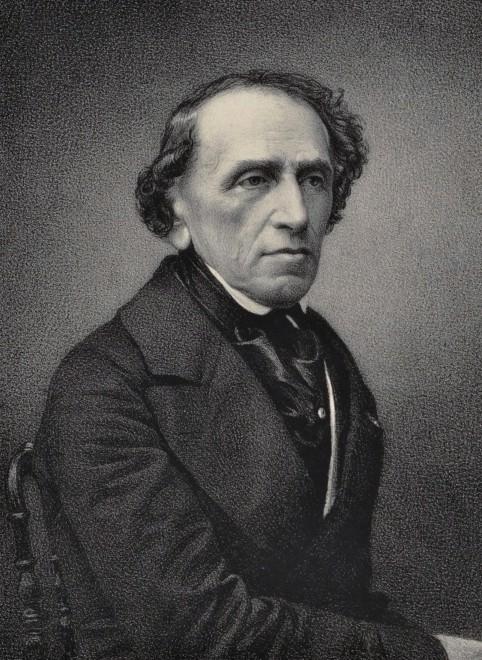

由于法国大革命的影响,新兴资产阶级走上历史的舞台,巴黎歌剧院成为法国新兴资产阶级的社交场所。因为法国新兴资产阶级的推崇,法国大歌剧得到了空前的发展,奥伯(Daniel Auber,1782—1871)、贝利尼(Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini,1801—1835)、威尔第(Giuseppe Verdi,1813—1901)、瓦格纳(Richard Wagner,1813—1883)等著名作曲家都曾涉及该领域的创作。最初法国大歌剧是指巴黎歌剧院及该剧院上演的作品,后指一种19世纪中叶法国歌剧的体裁。大歌剧以其宏大的规模、壮丽的场面、复杂的剧情和使用大型合唱团以及华丽的布景和服装而著称。1828年奥伯的《波尔蒂契的哑女》(La muette de poetici,1830)开创了法国大歌剧的历史先河,后来法国大歌剧代表人物贾科莫·梅耶贝尔(Giacomo Meyerbeer,1971—1864)将法国大歌剧推向辉煌,其代表作品《恶魔罗勃》(Robert le Diable,1831)、《胡格诺教徒》(Les Huguenots,1836)、《先知》(Le Prophète,1849)、《非洲女》(LAfricana,1865)等,在当时的法国引起了巨大的轰动。

与此同时,在法国与大歌剧并存着另一种歌剧体裁——抒情歌剧。与大歌剧不同,抒情歌剧是一种更加注重音乐和戏剧表现的歌剧形式。相对于大歌剧而言,它的规模较小,保留了大歌剧的宣叙部分,采用了喜歌剧的规模,更加注重情感的表达和人物的心理描写,突出优美的旋律与迷人的音乐。最初“抒情歌剧”一词与1851年建立的“巴黎抒情剧院”(Théatre Lyrique)上演的歌剧有关,后演化为一种歌剧体裁。查尔斯·古诺(Charles Gounod,1818~1893)的《浮士德》(Faust,1859)和《罗密欧与朱丽叶》(Roméo et Juliette,1867)以及A. 托马斯(A. Thomas,1811—1896)的《迷娘》(Mignon,1866)等都是这一流派的杰出代表作品。

除了法国大歌剧、抒情歌据之外,喜歌剧以轻松幽默的情感表达及带有对话的歌剧形式,同样也深受人们的喜爱。尽管称为“喜歌剧”,但并不意味着所有的作品都是喜剧,有时也包含严肃或悲剧的主题。乔治·比才(Georges Bizet,1838—1875)的《采珠人》(Les pêcheurs de perles,1863)、《卡门》(Carmen,1874)和丹尼尔·奥伯的《魔鬼兄弟》(Fra Diavolo,1830)也都是喜歌剧的代表作品。

此外,还有其他一些较小的流派和形式,如轻歌剧(opérette),轻歌剧从法国喜歌剧发展而来的,但它更强调“讽刺”性,通常是为小型剧院和私人聚会所创作的。这种体裁在1860年前后在奥芬巴赫(Jacques Offenbach,1819—1880)的作品中确立,其中的代表作有《地狱里的奥菲欧》(Orphée aux enfers,1858)、《美丽的海伦》(La belle Helene,1864)等。

整个19世纪,法国歌剧的发展不仅受到了国内作曲家的影响,同时也受到了来自德国、意大利和其他国家音乐风格的影响。这些交流和融合使得法国歌剧成为一个多元化和丰富的艺术形式。

三、传统与现代的对话

法国歌剧在20世纪继续发展与创新,出现了多种新风格和实验性的作品,同时也反映出了这一时期艺术和文化变革。作曲家们不断寻求新的表达方式,同时保持着与传统法国歌剧的对话。

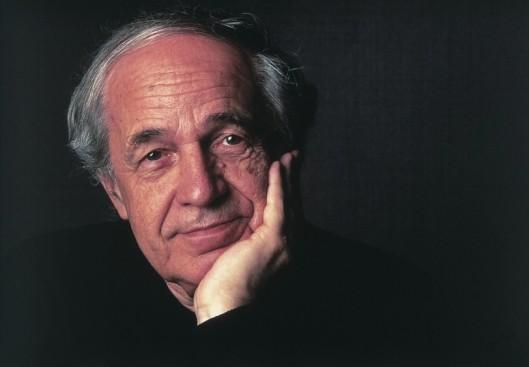

著名的作曲家克劳德·德彪西(Claude Debussy,1862—1918)、弗朗西斯·普朗克(Francis Poulenc,1899—1963)、奥利维耶·梅西安(Olivier Messiaen,1908—1992)、皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez,1925—2016)等,都为法国歌剧注入了新的活力。

德彪西的《佩利亚斯与梅丽桑德》(Pelléas et Mélisande,1902)是印象主义和象征主义在歌剧领域的重要体现。该剧突破了传统的歌剧形式,在音乐中凝结了德彪西在音乐领域中的伟大探索,在戏剧中更加强调氛围和心理描写,为20世纪法国歌剧开辟了新的道路。普朗克采用了新古典主义的创作手法,将作品回归到更加清晰和有序的结构之中,同时也融入了现代元素。其代表作品《加尔默罗会修女的对话》(Dialogues des Carmélites,1957)和《人类的声音》(La voix humaine,1958)都显示了他对音乐戏剧的深刻理解和对人性信仰的深刻洞察,是其个人风格的完美体现。受到现代主义和前卫运动的影响,作曲家们实验新的音乐结构和表现技巧,梅西安的《阿西西的圣方济各》(Saint Fran?ois dAssise,1983)融合了多种音乐语言,打破传统的戏剧结构,注重声音的空间感以及特殊的声场效果,是20世纪歌剧文学的重要里程碑。布列兹的作品以其严谨的结构、复杂的技术和对传统音乐形式的革新而著称,《汉诺娜的面纱》(Le Visage nuptial,1946)、《帕妮夫妮》(Pli selon pli,1957—1962)虽然不是传统意义上的歌剧,但它具有剧场性的质感和丰富的戏剧张力。通过对声音空间的创新运用,增强了歌剧的沉浸感和多维度体验,同时将电子音乐和多媒体元素融入歌剧作品中,探索新的表现形式,被广泛认为是现代音乐史上的里程碑之一,对后世的作曲家产生了深远的影响。除此之外,为了适应不同的表演场合和观众,20世纪的法国作曲家也创作一些小型的和室内歌剧作品。

20世纪法国歌剧是一个多元化和实验性的时期,音乐风格呈现出多样性。作曲家不断探索各种不同的音乐语言和风格,从印象主义到新古典主义,再到后现代主义和电子音乐。作曲家们不断探索新的表达方式,为歌剧艺术的发展贡献了丰富多彩的篇章。

接下来,我们将具体回溯到法国歌剧风格和传统的建立时期,探索法国歌剧的艺术魅力。(未完待续)

(作者单位:上海音乐学院)