浙江省初中学业水平考试跨学科试题命制的路径探析

——以初中历史课程为例

2024-04-02丁立军浙江省绍兴市上虞区教师发展中心

丁立军|浙江省绍兴市上虞区教师发展中心

浙江省自1988年开始实施初中“社会”综合性课程,2003年起全面实施初中“历史与社会”综合性课程[1],综合性课程的探索在浙江省有着较长的历史。无论是之前的“社会”综合性课程,还是现在的“历史与社会”综合性课程,始终都是以“历史”和“地理”知识为基础,整合相关人文社会学科内容,通过有机组合而形成的一门“综合课程”,综合性也就成为这门课程的性质之一。正因为这种跨学科整合,从一定意义上说,跨学科主题学习的探索早已悄然开始。伴随跨学科主题学习的实施,跨学科试题的命制也接踵而来。笔者任教这门课程已二十多年,期间也命制过不少跨学科试题,值浙江省初中学业水平考试全省统一命题之际,谈谈此类试题命制实践后的思考,敬请同行指正。

一、跨学科试题命制的学理与事理思考

《义务教育课程方案(2022 年版)》(以下简称“《课程方案》”)明确指出:“加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,强化学科内知识整合,统筹设计综合课程和跨学科主题学习。”这就要求我们在教学过程中,必须加强课程内容的综合设计,同时应实施跨学科主题学习。《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教历史课标》”)指出:“根据通史叙事的结构和7~9 年级的学段要求,历史课程内容包括中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史,以及跨学科主题学习,共七个板块。”《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教地理课标》”)指出:“本课程规划不少于地理课程总课时10%的课时进行跨学科主题学习,进一步突出地理课程综合性和实践性的特点。”很明显,两门课程都要求实行跨学科主题学习。《课程方案》要求:“全面推进基于核心素养的考试评价,强化考试评价与课程标准、教学的一致性,促进‘教—学—评’有机衔接。”因此,在跨学科主题学习的过程中,要遵循“教—学—评”有机衔接的要求,就需要相应的评价机制,即需要命制跨学科试题。

浙江省初中学业水平考试实行历史与社会、道德与法治合科考试,即一张试卷两门课程,这就不断催生着跨学科试题命制的尝试与运行。各地市在组织命题时(浙江省初中学业水平考试将从2024 年开始实行全省统一命题,之前长期由各地级市组织命题),历史与社会课程内“历史”“地理”等学科内容无缝衔接,完全没有学科壁垒;不少地市还将历史与社会、道德与法治实现完全对接,实行两门课程“无差别”命题,这就是通常意义上所说的“史地政”完全融合,真正实践了跨学科试题命制。

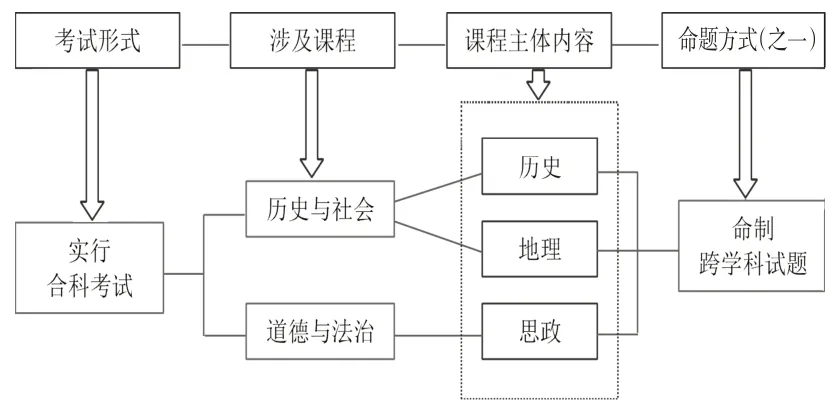

由于没有单列的历史与社会课程标准,教师往往选用《义教历史课标》《义教地理课标》等作为课标依据;同时由于浙江省初中学业水平考试实行历史与社会、道德与法治合科考试,因此,这两门课程往往由同一教师兼任,以便对教学内容进行融合式教学。这些虽然对教师提出了更高的专业素养要求,但对跨学科试题命制来说却是一种有利因素。为了行文方便,下面笔者以初中历史课程为主体,探析以历史、地理、思政内容为主体的跨学科试题命制(跨学科试题命制是各种命题方式中的一种)。跨学科试题的命题逻辑如图1所示。

图1 跨学科试题的命题逻辑

二、跨学科试题的特征分析

除规范、有效、科学等寻常试题应具有的基本要素外,跨学科试题还具备以下四个特征(这四个特征也可以理解为命制跨学科试题的基本原则)。

(一)导向性

导向性是跨学科试题的必要特征。因此,跨学科试题需要做到如下三点:坚持立德树人,牢记为党育人、为国育才使命,确保教育正确方向;坚持素养导向,考查学生的核心素养水平,培养学生解决实际问题的能力;坚持课程标准要求,尤其要围绕课程标准提出的学业质量标准,规范、科学地进行命题。

(二)综合性

综合性是跨学科试题的显著特征。跨学科试题命制要整合不同学科领域的必备知识和关键能力,围绕核心素养目标要求,运用一定的内在逻辑思路,构建能培育学生正确价值观、必备品格和关键能力的测评量规。跨学科试题是必备知识、关键能力、课程素养、核心价值的高度统一。

(三)情境性

情境性是跨学科试题的重要特征。“情境化命题法是最能体现中学历史核心素养命题特点的方法,它不仅有深厚的历史学科特色,也符合核心素养评价的理念。”[2]创设真实的问题情境,并以问题、任务为驱动,能够培养学生分析问题、解决问题的能力,从而达成核心素养培育目标。

(四)开放性

三、跨学科试题命制的基本路径

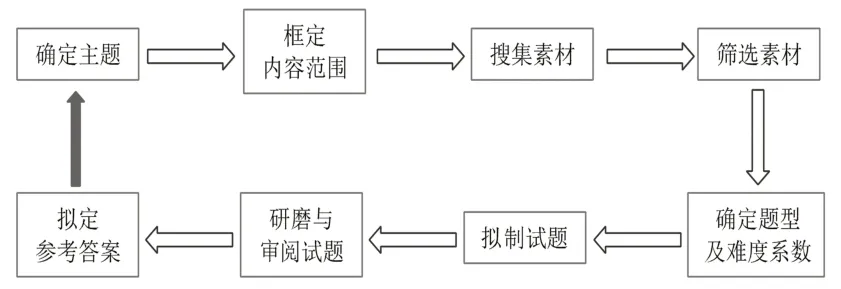

跨学科试题命制的路径不是唯一的,命题者可以结合命题要求及自身的命题习惯而进行。结合自身教学及命题经历,笔者构建了跨学科试题命制的基本路径(如图2所示),并以2023年5月命制过的一道试题为例进行说明。

图2 跨学科试题命制的基本路径

【试题示例】(14 分)长城是中国古代劳动人民汗水和智慧的结晶,是中华民族的伟大象征和人类宝贵的文化遗产。阅读材料,回答问题。

材料一:秦时长城——始皇帝划下的帝国生命线

秦始皇在派大将蒙恬率兵30万北击匈奴的同时,下令把秦、赵、燕三国的长城连接扩建,形成西起临洮,东至辽东,延袤万余里的长城。

设问1:秦始皇下令修筑长城的根本目的是什么?如此浩瀚的“万里长城”为何成为后人诟病秦始皇实施暴政的证据?请用史实加以说明。(4分)

材料二:明长城——当时东方最先进的军事防御工事

学生在桌面上出现了各种各样的摆法,有的同学从桌面上转移到空间试探,自然地就由二维空间转向三维空间,思维豁然开朗。

明朝建立以后,在处理与北方蒙古族的关系上采取积极防御政策,先后18次修筑长城,形成了东起鸭绿江边、西至嘉峪关,总长万余里的明长城。明长城以城墙为主体,由关隘、城台、烽火台等组成,形成一个完整的军事防御体系。

设问2:拥有完整防御体系的明长城,并未能完全隔断长城内外的交流。请结合所学知识阐述你的理解。(4分)

材料三:“:“绿色长城”——中华民族的伟大象征

央视纪录片《守望长城》第三集《长城峥嵘铸脊梁》展现了宁夏白芨滩人缔造的“治沙长城”。白芨滩林场位于毛乌素沙漠边缘。在林场的北端,有一段明长城遗址,斑驳的墙体曾阻挡弯弓铁骑,却拦不下沙漠肆虐的侵蚀。20世纪80年代,毛乌素沙漠侵蚀灵武,大有会同腾格里沙漠吞并宁夏之势。白芨滩人如同修筑长城的前辈一般,拉开了与沙漠的持久战。数十年来,白芨滩人累计治沙造林63万亩,控制流沙近百万亩,黄河东岸一条南北长67 千米、东西宽42千米的“绿色长城”,横亘在毛乌素沙漠南缘的沙丘与黄河之间。一道明长城见证历史,一道“绿色长城”庇护着铁路、公路及宁夏数十万公顷良田。

设问3:白芨滩人如同修筑长城的前辈一般,铸造了“绿色长城”,述说了治沙传奇,“绿色长城”充满丰富的现实意义。请结合材料谈谈你对“绿色长城”现实意义的认识。(6分)

以上试题命制大致经历以下基本路径。

(一)确定主题

主题是一道试题的灵魂,起到统率全题的作用,也是试题价值的本质体现,决定着一道试题的立意。笔者命制此题时,确立试题的主题为“长城是中华民族的象征,通过试题引导学生树立‘长城是中华民族永恒的精神丰碑’这一认识”,蕴含较强的素养意识和价值认同。

(二)框定内容范围

“长城是中华民族的象征”是在历史长河中形成的,由此确定运用历史学科中有关长城修筑与防御等方面的史实材料;“长城是中华民族的精神丰碑”,更多涉及精神文化层面的相关内容,因此需要关联道德与法治学科中有关我国现阶段文化的部分内容,尤其是中华民族精神部分的内容。这样,笔者就以历史学科为主体,关联道德与法治学科相关内容,框定此试题的内容范围。

(三)搜集素材

确定主题、框定内容范围后,就需要去搜集素材。搜集到的素材首先要确保可信,不论是史料还是新闻,都要真实可靠。此题搜集的素材,材料一与材料二均根据教材内容改编,材料三来自央视纪录片,来源都是可靠的,也都有据可查。

(四)筛选素材

一开始搜集到的素材往往会比较多,在众多素材中,命题者要学会取舍,要选择最能体现试题主题的素材,如以图片形式呈现,要确保图片、文字等清晰可见。此外,还要规避生僻字词,规避不了时要给文字注音释义等。

(五)确定题型与难度系数

根据确定的主题与搜集到的素材,命题者还要确定试题题型,即确定是将试题命制为选择题还是非选择题,同时要界定试题的难度系数。初中学业水平考试整卷难度系数宜控制在0.70~0.75,单一试题则可视情况而定,建议跨学科试题难度系数略小于整卷难度系数。笔者将这一题的难度系数确定在0.65~0.70。

(六)拟制试题

经过以上五个环节后,便可以开始命制试题了。根据主题与素材,命题者要精心创设问题情境,将素材打磨成为试题材料,并以尽可能简练的文字或加上少量的图片,设置问题情境。情境创设后,最关键的是设置问题,问题设置要做到由易到难、指向明确、边界清楚、用词妥当。命题者在命制跨学科试题时,还要注意试题的融合性。这种融合性更多体现为材料之间的有机性、与主题的吻合程度等,要能够引导学生面对新颖情境,调用不同学科领域的知识与能力去解决实际问题。

(七)研磨与审阅试题

初制而成的试题一般不能直接用于考试,还需要精心研磨,慢慢锻造。研磨试题时需要关注:材料与主题是否完全吻合;设问与材料是否匹配;材料是否准确与精简;试题中文字与图片的排版是否理想;等等。经过这般推敲以后,便可约请同学科教师交叉审阅,以检查试题是否有错误点或不完善的内容,待交叉审阅通过后,方可最终确定试题。

(八)拟定参考答案

试题确定后,需要拟定参考答案。参考答案要简练,字字落在要点上,切忌拖沓冗长、词不达意。在调用不同学科知识拟定参考答案时,要注意用词的衔接性,特别是同一问题的答案中会涉及不同学科领域的知识,此时更要注意前后的衔接,不能生搬硬套。以上文所拟试题设问1 为例,可拟定如下参考答案:为阻止匈奴人南下(1 分),巩固秦朝边疆统治,维护国家统一(1分),秦始皇征调40万人服徭役修筑长城,加重了人民的负担(1 分),还迫使农民脱离农业生产,使社会经济遭到严重破坏(1分)。

四、跨学科试题命制的注意事项

结合多年的试题命制经历,笔者认为在命制跨学科试题的过程中,还需注意以下几点。

(一)学科的主体性

从历史学科出发命制的跨学科试题,需要坚持历史学科的主体地位,即以历史学科为本位,更多地体现历史学科的内容,否则会本末倒置。

(二)素材的适切性

试题主题确定后,要搜集学生日常少见且契合主题的素材,使素材既具有新颖性又能够有效表达主题。同时,跨学科素材所传递的不同学科领域的知识、能力、素养等要素要能有机融合,“和平相处”。

(三)情境的合理性

学生在真实且具有新意的问题情境中解决问题的表现,是检测其核心素养达成水平最有效的方式之一。因此,试题中问题情境的合理性尤其重要。一般来说,情境应具有陌生、真实、开放、复杂等特点,以便更有效地检测素养目标。

(四)设问的进阶性

当下浙江省历史与社会、道德与法治试卷中主要有选择题(客观题)与非选择题(主观题)两种题型。就跨学科试题而言:选择题一般为由2~3 个小题组成的组合题;非选择题一般为一道大题,由2~3 个小题组成。不论是选择题还是非选择题,前后几个设问一般应具有进阶性与创新性,体现思维的梯度,其设置应由易到难逐步深入,以引导学生顺利解决问题。