结构任务视角下驻点帮扶推动政策试点的作用机理分析

2024-03-30杨玉玲李梓瑜卢炜祺

杨玉玲 李梓瑜 卢炜祺

(华南农业大学 广东广州 510642)

一、问题提出:“人员赋能”如何推进“资源赋力”

政策试点是通过局部地区、领域政策变革的策略性尝试获取经验,并通过政策学习将相关经验进行扩散以减少政策转型成本及失败风险的政策创新行为。“试点”最大的优势是在有限时空范围内通过倾斜性资源的投入推动政策创新变革,可以说是一种超常规“资源赋力”的政策变迁过程。但也有研究提出,单纯依靠“资源赋力”并不能确保试点目标的实现甚至将导致试点失败。[1]规范性监督体系缺失叠加试点过程中资源的超常规配置,使得基层试点单元悬浮于常规权力监督体系而成为一种独特的利益团体,并容易出现试点资源的挪用、滥用并导致政策试点失败。

驻点帮扶是指上级机关通过派出代表其行政权威的干部,指导、督促和协助基层单位完成既定政策目标,[2]驻点帮扶嵌入政策试点就是“人员赋能”的过程,其试图通过“资源赋力”与“人员赋能”的结合,实现人员与资源在试点场域的“双投入”试图解决单纯资源倾斜模式下试点资源被挪用、滥用的问题。

本文基于前述政策试点与驻点帮扶实践交互经验及理论研究成果的梳理,试图将二者纳入统一的公共政策创新本土场域展开更为深入的探索,在梳理二者发生交互链接机制的基础上,对“驻点帮扶如何通过‘人员赋能’助推政策试点‘资源赋力’?”这一问题作出回答。

二、文献回顾:“任务-结构”驱动下的“两点交互”

(一)“两点交互”:驻点与试点交互的意义及内涵

既有研究关注到政策试点与驻点帮扶频繁交互这一现实并从三个方面展开了探讨,一是试点与驻点的交互历程,有研究者指出,建国初期毛泽东同志派遣工作队去主持土地改革工作,试点与驻点产生了初步的交互联结;1988 年成立的专门负责指导试点的综合规划和实验局标志着试点与驻点的交互走向了规范化和制度化。[3]二是试点与驻点的交互形式,包括组建委员会、[4]派遣专家学者展开调研、[5]派驻第一书记等。[4]三是试点与驻点的交互评估,有研究者指出驻点队员在试点工作的整体规划、监督、评估等过程中发挥作用,[6]其自身所携带的资金引进、技术支撑等方面的资源是试点顺利推行的重要条件。[7]总体而言,上述成果多侧重于对试点与驻点两类“事”的静态梳理,对于二者在试点场域产生交互并相互影响的动态机理及其形成过程则较少涉及。

(二)“结构-任务”驱动:如何突破“过程黑箱”

任务型治理模式是贯穿着“任务”来开展治理行动的政府治理模式。[8]在任务型治理框架下,组织表现为开放、流动和互动的知识权力网络,政府不同层级、不同部门、政府与市场以及政府与社会围绕解决特定任务而形成互动关系,[7]任务完成即解散。[9]除“任务”这一核心要素外,“结构”要素也产生了重要作用,其往往作为任务型治理结构的重要变量而存在。[7]在政策试点和驻点帮扶的交互过程中,驻点人员暂时脱离原单位嵌入到试点地区开展工作,打破了传统科层体系结构并组合成一种全新的任务结构模式。任务型治理框架为探索政策创新任务驱动下基层试点单元与驻点派出单位协同合作行为的产生及演化提供了参考。

本研究认为,任务型治理框架中“任务”“结构”核心要素间的交互关系模式能够为解开试点驻点交互的“过程黑箱”提供助益。基于这一认识,本研究构建了政策试点与驻点帮扶的“任务—结构”模型,并通过相关制度文本的扎根理论分析梳理“官方语境”下二者交互关系的现实情况,在此基础上试图对“驻点如何推进试点”的机理展开分析。

三、机制模型:试点与驻点链接的扎根理论分析

(一)扎根理论

扎根理论研究方法论由社会学家安塞尔姆·施特劳斯与巴尼·格拉泽在1967年出版的合著《扎根理论的发现》(The Discovery of Grounded Theory)中提出。[10]本研究采用扎根理论的方法,以同时涉及政策试点与驻点帮扶的政策文本为数据来源,提取二者产生互动的具体行动作为初始概念,通过进一步整理、归纳、分析形成更高层次的范畴,以剖析试点与驻点的具体互动实践并还原二者实现关系链接具体模式。

(二)数据来源

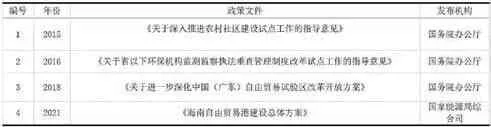

中共中央国务院及其部委所印发的公开政策文件均能在中国政府网站检索,本研究以中国政府网(www.gov.cn)作为基础数据源,检索新世纪以来中共中央、国务院及各中央部委发布的同时涉及驻点和试点内容的政策文本,通过人工比对剔除与研究主题无关的文本。通过检索与清理,本研究确定了《关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》等36 个政策文本作为分析对象(见表1),并运用NVivo 11 质性分析软件对其进行编码分析。

表1:相关政策文件情况统计节选

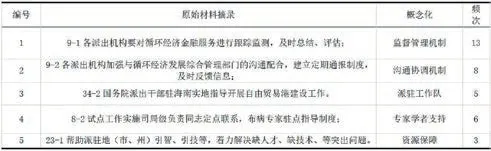

(三)开放式编码及其范畴化

编码是指通过对事件之间和事件与概念之间的不断比较,从而形成范畴、特征以及数据的概念化(Glase、B.G,1992)。本研究经过文本资料对比分析梳理出50 个原始概念,为使原始概念更加系统化和范畴化,进一步将所提取的原始概念进行分类整合并形成10 个范畴(见表2)。

表2:驻点与试点政策文本开放式编码分析结果节选

分析发现,政策试点与驻点帮扶实现链接的主要方式有上级政府派遣干部小组直接嵌入到基层试点单元指导政策创新探索,形成驻点与试点在基层治理场域的联结;通过建构统筹领导机制等规范性文件,使试点与驻点在统一的制度规范下协同发力;政策文件明确要求基层试点单元与驻点派出单位共同承担政策试点推进的责任,并将其纳入年度工作任务中;驻点派驻人员充当起连接上级政府与基层试点单元桥梁对试点工作进行跟踪指导,及时总结试点经验并向上级汇报以供完善受试政策内容。

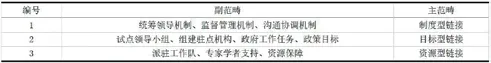

(四)副范畴以及主轴编码和主范畴形成

主轴编码是在开放性编码的基础上进一步挖掘范畴与范畴之间的关系,提取更高层次的范畴,形成完整性的系统性的分析维度。

分析显示(见图1)频率最高的词汇为“试点”。驻点帮扶虽同样应用广泛,但其内涵表述却呈现多种形式,如“派出”“派驻”等,虽然驻点相关词汇在词云中比较小,但是出现的频次总和却与“试点”相当。此外“组织”“规划”“机制”等词汇出现频率较高,驻点与试点更多地是通过制度实现双方的联系。

结合编码文件的高频词汇,本研究以政策试点和驻点帮扶产生联系的不同方式为划分依据,依据开放编码的程序抽象试点与驻点实现链接的模式,凝练出制度型链接、目标型链接以及资源型链接等3 个主范畴以及10个副范畴(见表3)。

表3:主轴式编码信息表

1.制度型链接模式

基于对基层试点单元政策承载力、干部队伍能力等因素的考量,自土改时期起我国便启动了向试点地区派驻工作队的做法,但当时仍只是经验式的,且由于任务的周期性以及分散性,驻点尚未形成一种正式制度。[11]2015 年颁发的《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》将驻村干部的职责范围、选派标准和考核方式等内容明晰化规范化,驻点制度从此拥有了合法性地位。部分高层级政府还通过制定统筹领导机制、监督管理机制等方式,来赋予驻点力量在试点中的统筹领导地位,如《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》要求各派出机构要对循环经济金融服务进行跟踪监测,并建立定期通报制度及时反馈试点相关信息。

2.目标型链接模式

在中共中央、国务院所印发的《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》等政策文件中,明确要求各级政府将试点纳入政府工作任务并细化各单位目标责任,把试点成果作为考核地方政府的重要指标。而驻点人员虽暂时脱钩于原有的单位,但是仍旧肩负原单位所制定的政策任务。派驻单位也会定期听取驻点人员的工作汇报,[12]试点政策的实施成效成为衡量驻点人员政绩的重要评估标准。[13]在科层晋升体制下,部分驻点人员会寄希望于驻点实践中,为其提供晋升的政治资本。[14]驻点工作队要想取得在较好的工作政绩,势必要尽力辅助试点地方政府的工作,试点地方政府若想如期实现试点政策任务,也需寻求驻点力量的协助。在同一政策目标下,驻点派出单位和试点地方政府互动深化。

3.资源型链接模式

政策的最终落实是以基层干部执行是否到位为前提,高素质的人才队伍对于试点政策的顺利推行起到关键作用。派驻单位在派遣工作队的同时,往往会带有资源等方面的支持,[15]政策领悟力强、专业水平高的下派干部则是驻点人力资源的重要组成部分,从规模上看,派驻单位的行政层级越高、规模越庞大,其所派驻的工作队伍人才质量就更高,资源汇聚能力更强,反之则越弱。[16]试点地区通过承接高层部门的优势资源来弥补资源匮乏劣势,实现资源的传输对接,打破试点地区发展惰性激活发展动能。[6]而政策试点地区所附带的政策空间、发展自由度以及政策资源优势是常规治理情境无法比拟的,这为驻点干部落实工作任务提供了较好的政策以及资源支撑。

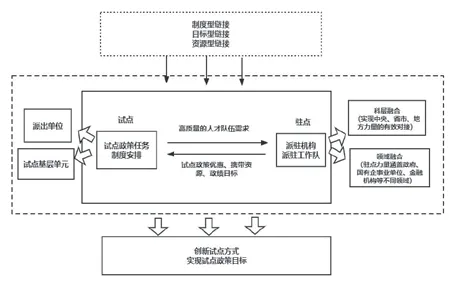

(五)驻点与试点链接机制

政策试点与驻点帮扶实现链接的三种模式中,制度型链接通过政策文件的出台从规范层面将试点和驻点统一起来,搭建起高层级政府与基层试点单元沟通协作的桥梁,促成驻点帮扶力量与基层试点单元的良性合作。跨层级与跨领域的驻点人员的介入打破了基层科层体系的封闭性,进而为组织结构创新提供了可能。分析发现,驻点机构设立的动因与上述结构任务框架在任务、人员结构等方面的特征不谋而合,试点任务的落实是驻点单位与基层试点单元创新行为的基本动因,驻点“人员赋能”以及试点“资源赋力”的交互融合是政策试点任务催生的结果。驻点的嵌入使得试点组织结构突破传统的封闭式特征呈现出科层融合、领域融合等特点,驻点与试点在人员结构方面联系加深。基于此,本研究将试点与驻点实现链接的三种模式进一步凝练为“结构—任务”框架。(见图2)

图2:驻点与试点的链接机制

四、机理分析:“结构—任务”框架下驻点如何推动试点

在结构任务框架下,驻点帮扶与政策试点在组织机构、行动目标等层面实现了紧密融合。驻点力量的介入为试点提供人才、资源等方面支持的同时也创新了试点工作队伍的结构,将不同层级政府、部门的工作人员整合起来协同开展行动。

(一)突破层级,创新组织结构

1.科层融合

从整体上看,政策试点发动了包括高层级政府、辖区地方政府、基层试点单元三个层级的人员力量。高层级政府通过派驻领导干部、设立驻点单位或者驻点监督管理部门,缩减其与试点一线之间的沟通链条,深度参与到政策试点的整个过程中。[17]在此过程中,辖区地方政府为了有效承接高层级政府的政策创新任务,往往也会以“配套”的方式抽调干部组成驻点工作队为试点推行提供支持。在同一政策目标下,高层级政府力量与地方、基层政策创新力量,派驻干部队伍、具体负责实施推进试点任务的基层试点单元及其工作人员之间的力量实现有效的整合对接,打破了我国公共治理体系原有的层级限制和沟通壁垒,实现中央、省市、地方政府力量的整合。

2.领域融合

从派出单位的构成来看,除了政府,国有企事业单位也成为了驻点工作队的重要组成部分。刘金海(2012)曾系统梳理工作队员来源并将其归纳为划分为“党—军”模式、“党—党、政”模式等八种模式。[14]驻点力量来源渐趋多元化,从以党和政府为主体逐渐演变为党政、企事业单位力量协同整合。2020《海南自由贸易港建设总体方案》集合了国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、海关总署等部门的干部力量来为海南自由贸易港试点工作提供支持。派驻力量的多元化恰好有效弥补政府在某些专业领域方面的不足,创新试点工作队结构以及工作方式,推动试点项目顺利实施。

(二)任务联结,丰富工作内涵

1.任务联结赋予新的工作内涵

试点任务的承接赋予了基层试点单元开展公共治理新的工作内涵,工作人员在完成行政任务外还兼顾了试点政策任务。在同一场域下原有的行政性任务也可能成为影响试点任务成功与否的重要标准。驻点工作队贯穿着任务来开展帮扶工作,并由于组织机构、政策目标等多方面的链接,使得试点与驻点“双向奔赴”的过程中形成了息息相关的利益共同体关系。在政策目标的双向推动下,试点与驻点双方之间的互动是实现互利共赢目标的必然选择。在多方利益机制以及政策目标作用下,试点单位与驻点单位自发地形成了相互促进、相互监督的互动格局。

2.拓展力量创新试点推进方式

区别于传统“资源赋力”的试点机制,驻点推动下的试点政策并非是基层试点单元单一力量作用下的结果,对此中央政策文件对派驻单位在试点中的责任做出明确的规定与要求。在任务目标作用下,上级政府不再表现为单纯的试点工作的统筹者和资源的提供者,而是以派驻工作队的形式将其力量融入到试点工作中来,成为试点工作的具体执行者,扩充了试点队伍。上级政府为了推动驻点力量的融入以及相关工作的顺利开展,组建专门机构并对双方在试点工作的权责关系以及协作领域等做出规定,规范驻点推动试点工作的规范运行,人员结构的变化带来试点推进方式的创新,使基层试点创新成为试点与驻点单位合作的结果。

五、结论与讨论

试点赋予基层单元在政策空间、资源投入等方面的倾斜性优势,但受限于监督管理体系及人员素质能力方面的短板,单纯依靠“资源赋力”扩大了试点失败的风险。而通过驻点嵌入试点的方式为解决这一难题提供了契机,其通过“人员赋能”的方式为基层试点单元提供了智力支持和技术支持,同时起到监督和统筹推进试点的作用。就政策试点与驻点帮扶发生联系的具体方式而言,其主要表现为制度型链接、目标型链接和资源型链接三种模式。驻点力量的介入创新了试点组织结构,实现人员的科层融合与领域融合,为试点提供智力支持和技术支持,同时在原有的行政任务基础上赋予了基层政府工作新的内涵。

驻点嵌入为研究基层试点创新提供了一个新的视角,但研究也发现,政策试点与驻点帮扶在交互过程中仍存在着以下问题:一是试点地方政府在试点资源使用自主权方面的丧失使得部分人员对驻点人员产生消极情绪,从而加大驻点人员进入壁垒;二是驻点的嵌入虽在一定程度上可以弥补地方政府对试点资源使用随意方面的问题,但在监督体系不健全的情况下,驻点人员和基层试点单元的执行者可能形成新的利益团体,造成新一轮的资源挪用、滥用的风险。而通过以下方面的努力或许能够深化试点与驻点的交互运行效果:一是加强对派驻人员的绩效监管力度,将对试点资源的调配能力作为重点考核内容;二是提高驻点人员的思想站位加强对驻点队员的培训力度;三是构建驻点与试点人员的沟通协调机制,有效搭建起派驻人员与试点地方政府之间的联系;四是明确职责分工,避免由于权责不清扯皮推诿以及地方政府人员不配合而导致的试点失败。