松嫩草甸草原植物群落物种组成和多样性对刈割和长期放牧的响应

2024-03-28卢彦达付国猛卢昱润李海燕

卢彦达,丰 吉,邵 泽,付国猛,卢昱润,李海燕

(中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心, 黑龙江 哈尔滨 150081)

物种组成是决定植物群落性质的最重要因素[1],物种多样性作为生物多样性的重要层次,对于群落演替预测、群落结构维持、生态系统功能及稳定性保持等具有重要作用[2]。不同干扰下植物群落的物种组成和多样性的变化能够揭示植物种群与其干扰因子和生存环境间的关系[3],以及预测植物群落对干扰因子变化的响应程度和群落的演替趋势[1]。

草原生态系统作为我国陆地生态系统重要的组成部分[4],在防止水土流失、指示气候变化和促进畜牧业经济发展等方面发挥着重要作用[5]。刈割和放牧是草地利用的最主要两种方式。已有研究发现,刈割能够降低植物群落高度、盖度和生物量等数量特征[3,6],适度刈割在短期内有利于群落物种多样性的提高和稳定性的维持[7];长期刈割的草甸停止刈割处理后群落开始演替,导致物种组成变化以及生物多样性减少[8]。同时,放牧也不断影响并改变草地植被群落的结构和功能,已有大量研究发现家畜的采食、践踏和排泄能够改变物种组成、丰富度、垂直结构和群落生产力[9-10]。适度放牧能够提高群落的物种多样性,维持草地生态系统的稳定性[11-12];而长期禁牧和过度放牧则分别造成优势种在群落的优势过高和退化演替,均降低了群落物种多样性和丰富度[12-13]。刈割和放牧对草地的影响相似,但放牧比刈割的斑块异质性更强[14]。因此,开展两种利用方式对草地群落组成和多样性影响的研究,对群落演替的预测和草地的合理利用有着重要意义。

松嫩草原为我国东北地区重要的碳汇资源和生态屏障[15],黑龙江省西部松嫩草原的地带性植被为草甸草原,为优良的天然割草地和放牧地,刈割和放牧为该地区草地的主要利用方式[16]。本研究选取该区草甸草原两个典型群落-羊草(Leymus chinensis)群落和野古草(Arundinella hirta)群落,通过比较和分析刈割和长期放牧对两个群落植物物种组成、数量特征和物种多样性以及相似性的影响,旨在阐明植物群落种类组成、结构和多样性等对两种利用方式的响应,为草原植被恢复和草地资源的合理利用提供必要的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究在黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县(46°39′ N,124°14′ E)进行。该地区位于松嫩平原西北部的半湿润气候向半干旱气候过渡地带,属于中温带大陆性气候。年均气温为4~5 ℃,年均降水量为470 mm,主要集中在夏季,年均蒸发量为1 600~1 800 mm,该地区的地带性植被为草甸草原,土壤类型主要为淡黑钙土[15]。

研究区分别选设在具有代表性的松嫩草甸草原刈割和长期放牧两种利用方式[16]下的羊草群落和野古草群落样地。刈割羊草群落:刈割方式为补播后刈割,补播前为暖季放牧场,2014 年开始处理,补播每轮6 年,每轮补播牧草均为紫花苜蓿(Medicago sativa),补播后每年9 月初刈割,取样时为第二轮补播的第二年,该样地中羊草呈大小不同的斑块状分布,斑块大小为4~40 m2,植株高大。长期放牧羊草群落:为刈割围栏外部自由放牧场,暖季放牧达10 年以上,羊草呈2~4 m2大小不同的斑块状分布,植株矮小,重度放牧。刈割野古草群落:基本无退化,斑块大小为10~40 m2,9 月初刈割,植被盖度大,草丛高大,种类丰富,为当地保护最好的地带性植被。长期放牧野古草群落:为刈割围栏外部自由放牧场,暖季放牧超过20 年,植被低矮,野古草呈现斑块状分布,斑块大小为2~4 m2。

1.2 研究方法

2021 年8 月初,在上述4 个群落中分别选择面积相近的羊草群落斑块和野古草群落斑块,在每个斑块的中心设置1 m × 1 m 的样方进行测定和取样,刈割羊草群落设5 个重复,长期放牧羊草群落、刈割野古草群落和长期放牧野古草群落均3 个重复。计测各个样方内植物种类、植株高度(每种测定5 株,不足5 株的全部测定)、密度和盖度,每种植物齐地面刈割后于65 ℃烘干至恒重后称其生物量。对每种植物进行饲用价值类型分类,按休眠芽位置,将植物根据Raunkiaer 生活型分类[17]。

1.3 指标计算

1.3.1 植物群落物种重要值计算

重要值(importance value, IV)是反映群落中某个物种在群落中地位和相对重要性的重要指标。本研究选择相对高度、相对盖度、相对密度和相对生物量作为计算依据,计算公式如下:

式中:IV为重要值,RH为相对高度,RC为相对盖度,RD为相对密度,RB为相对生物量。

1.3.2 植物群落物种多样性计算

本研究采用Shannon-Wiener 多样性指数和Simpson 多样性指数分析群落内生物多样性(α多样性)。采用Sörensen 指数和Cody 指数分析群落间生物多样性(β多样性)。计算公式如下:

Shannon-Wiener 多样性指数:

Simpson 多样性指数:

式中:S为物种数目,Pi为第i个物种个体数占所有物种的个体数的比值,N为所有物种个体总数。

Sörensen 指数:

Cody 指数:

式中:a、b为两个群落的植物物种数,c为两群落共有的物种数。

Sörensen 指数能够反映样方或群落间物种组成的相似性;Cody 指数反映样方或群落物种组成沿环境梯度的替代速率。

1.4 数据处理

采用Excel 和SPSS 23.0 对数据进行整理计算和分析,数据用平均值和标准误表示。通过双因素方差分析(two-way ANOVA)检验群落类型、利用方式及其交互作用对植物群落物种组成数量特征和物种多样性指数影响的显著性。采用独立样本T 检验比较不同利用方式下两种草甸草原群落间物种组成的饲用价值、数量特征和植物群落物种多样性指数的显著性差异(P< 0.05);采用Origin 2022 进行作图。

2 结果与分析

2.1 植物群落的物种组成和结构

2.1.1 植物群落的物种组成

刈割利用下羊草群落共出现植物18 种,一年生草本8 种,多年生草本10 种,隶属于11 科17 属,主要科为禾本科(6 种),占总数的33.33%;其次为豆科和藜科各两种,均占11.11%;其余8 个科均为单种科(表1)。羊草的重要值达46.57,在群落中占绝对优势,其次是寸草(Carex duriuscula),为22.28。长期放牧利用下羊草群落共出现植物21 种,一年生草本6 种,多年生草本15 种,隶属11 科18 属,主要科为禾本科(5 种),占总数的23.81%;其次为豆科4 种、菊科3 种和蔷薇科2 种,分别占比为19.05%、14.29%和9.52%;其余7 个科均为单种科。羊草重要值仅为14.39,而猪毛蒿(Artemisia scoparia)、马唐(Digitaria sanguinalis)、寸草和糙隐子草(Cleistogenes squarrosa)的重要值则分别达到了27.11、23.05、22.60 和20.50,表明指示群落退化的物种已经在长期放牧群落中占据一定的优势。

刈割利用下野古草群落共出现植物39 种(表2),一年生草本4 种,多年生草本35 种,隶属18 科36 属,主要科为禾本科9 种,占总物种的23.08%;其次为菊科和百合科均4 种,占10.26%;豆科3 种,占7.69%;蔷薇科、石竹科、唇形科、毛茛科和伞形科均两种,均占5.13%;其余9 个科均为单种科。野古草的重要值为35.70,在该群落中占据优势,其次是草(Koeleria macrantha),为24.53。长期放牧利用下野古草群落共出现植物32 种,一年生草本6 种,多年生草本27 种,隶属17 科28 属;主要科为禾本科7 种,占总物种的21.88%;其次为豆科和百合科均4 种,占12.50%;菊科、蔷薇科和唇形科均两种,占6.25%;其余11 个科为单种科。野古草的重要值减少为24.57,而糙隐子草重要值达到了30.03,其次为猪毛蒿和地锦草(Euphorbia humifusa)为13.56 和9.14,表明指示群落退化的物种已经在野古草群落中占据优势。

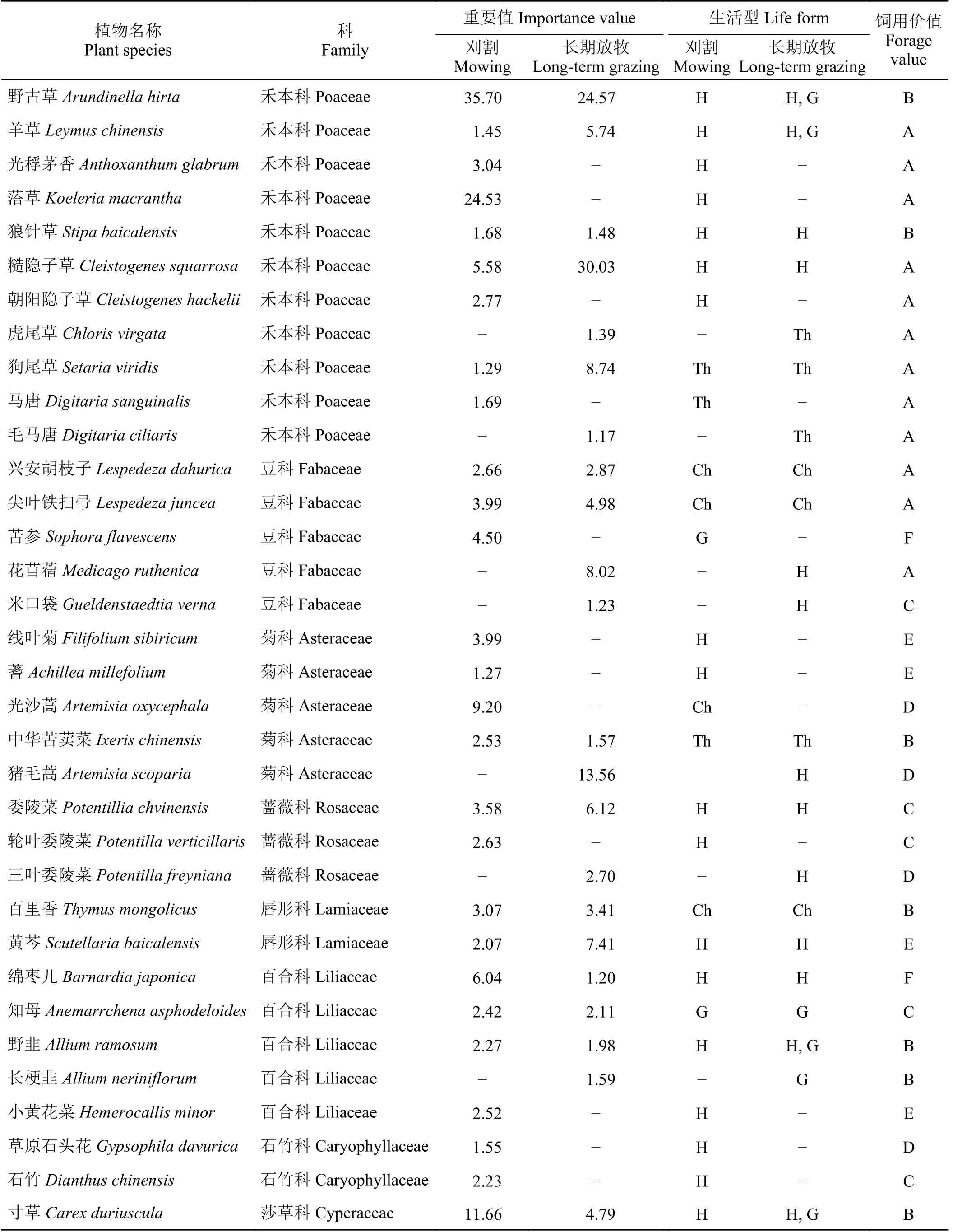

表2 两种利用方式下野古草群落植物种类和结构组成Table 2 Plant species and structure composition of Arundinella hirta community under two grassland utilization patterns

2.1.2 植物群落组成的生活型谱

根据Raunkiaer 的生活型分类,刈割利用下羊草群落植物生活型以一年生植物种类最多,共8 种,占总种数的44.44% (表1),其中包括1 个兼具地面芽的物种;其次为兼具地面芽和地下芽的植物及地面芽植物,均有4 种,各占22.22%;地上芽植物和地下芽植物均仅有1 种,各占5.56%。长期放牧利用下羊草群落中地面芽植物种类为10 种,所占总种数比例最大,为47.62%;其次为一年生植物种类有5 种,占比为23.81%,也包括1 个兼具地面芽的物种;兼具地面芽和地下芽的植物和地上芽植物均有3 种,均占14.26%。表明补播后的刈割增加了羊草群落中一年生植物种类,相比之下长期放牧群落则增加地面芽植物的种类。

刈割利用下野古草群落植物生活型以地面芽植物种类最多,共19 种占总种数48.72% (表2);其次为兼具地面芽和地下芽的植物,共6 种占比15.38%;地上芽植物和地下芽植物均有5 种,占12.82%;一年生植物种类最少,4 种占比为10.26%,且包括1 个兼具地面芽的物种。长期放牧利用下野古草群落地面芽植物种类为12 种,所占总种数比例最大为37.50%;其次为一年生植物种类有7 种,占比为21.88%,也包括1 个兼具地面芽的物种;兼具地面芽和地下芽的植物有6 种,占18.75%;地上芽植物有5 种,占15.63%;地下芽植物仅有两种,占6.25%。既表明了两种利用方式下野古草群落均已地面芽植物占优势,同时长期放牧下一年生植物种类和占比均明显增加。

2.1.3 植物群落组成的饲用价值类型

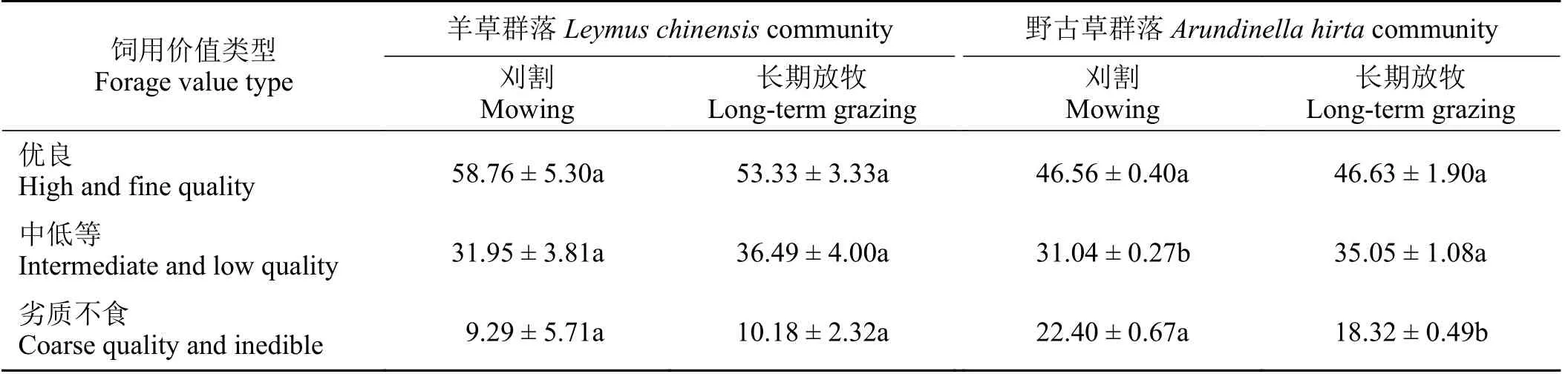

按植物的饲用价值进行分类(表3),刈割和长期放牧利用下羊草群落和野古草群落的饲用价值特点均以优良牧草的种类占比最多,其羊草群落中占比分别为58.76% 和53.33%,在野古草群落的占比分别46.56% 和46.63%,两种利用方式对羊草群落和野古草群落影响的差异均不显著(P> 0.05)。其次占比较高的为中低等饲用价值的植物,羊草群落的两种利用方式间该饲用价值类型占比差异不显著;而野古草群落中,长期放牧利用下该类型占比显著增高(P< 0.05);劣质和有毒或不食的植物占比最小,刈割利用能显著增高野古草群落中该类型植物占比。由此反映了两种利用方式下该草甸草原群落均拥有较高比例的优良饲用价值植物种类,刈割和长期放牧对野古草群落中植物组成饲用价值类型的影响不同。

表3 两种利用方式下羊草群落和野古草群落植物组成的饲用价值类型占比Table 3 Plant composition and proportion of forage value type plants in Leymus chinensis and Arundinella hirta communities under the two grassland utilization patterns%

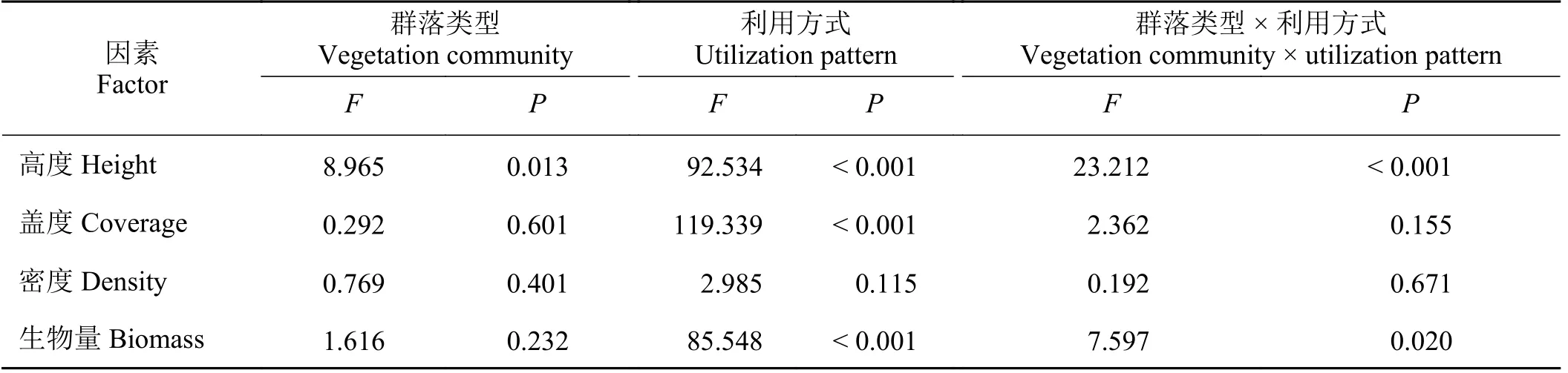

2.2 植物群落种类组成的数量特征

群落种类组成的数量特征从盖度、密度、高度和生物量4 项指标进行分析比较(表4)。长期放牧利用下羊草群落植物高度、盖度和生物量显著低于刈割利用(P< 0.05) (图1),长期放牧利用下野古草群落植物盖度和生物量也显著低于刈割利用;长期放牧使羊草群落植物密度、野古草群落植物高度和密度呈下降趋势,但均未达到显著水平(P> 0.05)。表明长期放牧显著影响了两个植物群落的特征,特别是显著降低了群落的生物量。

图1 两种利用方式下羊草群落和野古草群落植物组成的数量特征Figure 1 Quantitative characteristics of plant composition in Leymus chinensis and Arundinella hirta communities under the two grassland utilization patterns

表4 群落类型和利用方式对植物群落种类组成数量特征影响的二因素方差分析Table 4 Two-way ANOVA for vegetation community, grassland utilization pattern, and their interactions with respect to their effect on the quantitative characteristics of the plant community

2.3 植物群落物种的多样性

利用方式对Shannon-Wiener 多样性指数和Simpson 多样性指数均产生极显著的影响(表5)。长期放牧利用下羊草群落的Shannon-Wiener 多样性指数和Simpson 多样性指数高于刈割利用,野古草群落的Shannon-Wiener 多样性指数和Simpson 多样性指数也高于刈割利用,但均未达到显著水平(图2)。表明长期放牧能在一定程度上提高草甸草原两种群落的物种多样性,减小群落中不同物种盖度、密度和高度等数量特征间的差距。

图2 两种利用方式对羊草群落和野古草群落物种多样性的影响Figure 2 Effects of the two grassland utilization patterns on species diversity in Leymus chinensis and Arundinella hirta communities

表5 群落类型和利用方式对植物群落物种多样性影响的二因素方差分析Table 5 Two-way ANOVA for vegetation community, grassland utilization pattern, and their interaction with respect to their effect on the plant community species diversity

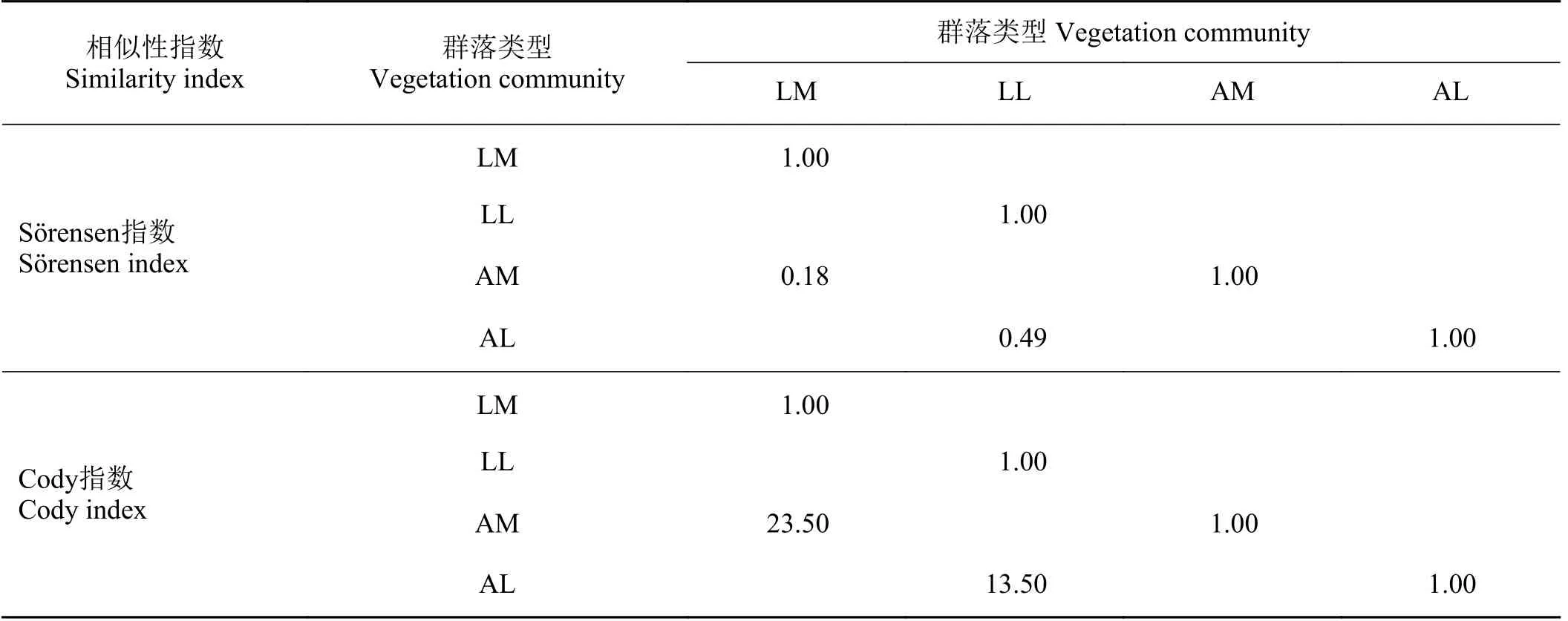

2.4 群落物种的相似性

刈割利用下羊草群落和野古草群落有5 种共有种(表1、表2),Sörensen 指数为0.18,Cody 指数为23.5 (表6);长期放牧下羊草群落和野古草群落有13 种共有种,Sörensen 指数为0.49,Cody 指数为13.5。长期放牧利用下两种群落共有种的种类数更高;Sörensen 指数表明刈割和长期放牧均影响两个群落的物种组成,长期放牧对羊草群落和野古草群落物种组成变化的影响相比刈割更低;刈割的Cody 性指数更高,也表明刈割利用下两个群落物种组成的变化幅度更大,长期放牧下两个群落的植物相似度更高。

表6 两种利用方式对羊草群落和野古草群落物种相似性的影响Table 6 Effects of the two grassland utilization patterns on species similarity between Leymus chinensis and Arundinella hirta communities

3 讨论与结论

3.1 群落物种组成和结构的差异

物种组成是体现群落特征的重要指标,研究不同利用方式对群落物种组成结构的影响对于生态系统的科学管理和利用具有重要的科学价值[1]。本研究发现,刈割和长期放牧利用下的羊草群落和野古草群落均以禾本科植物更占优势,其次为豆科或菊科。此外,放牧利用较刈割利用增加了羊草群落的物种数,减少了野古草群落的物种数(表1),已有研究发现不同放牧强度对群落物种数的影响不一致,夏季放牧草地物种数低于冬季放牧草地和刈割草地[12,18-19],表明植物群落物种数可能与其放牧的时间和强度或群落自身性质有关,放牧下的野古草群落中一年生植物如比例增加且出现退化(表2),原因在于放牧利用的时间过长导致多年生植物比例减少[20]。本研究还发现,长期放牧利用降低了优势种羊草和野古草的重要值,放牧利用下的羊草群落中,猪毛蒿、马唐、寸草和糙隐子草的重要值均高于优良牧草羊草;放牧利用下的野古草群落中,群落退化重要指示物种糙隐子草的重要值高于野古草,猪毛蒿和狗尾草的重要值也均远远高于围栏刈割(表1、表2),原因可能在于刈割和放牧抑制了优势种的发育而促进了其他物种的生长[19]。

植物生活型是植物在不断适应环境因素过程中,生理、结构和形态上呈现的综合形态,能够反映群落局部环境条件和发展方向,是描述群落特征的重要指标之一。本研究发现刈割和放牧利用方式下草甸草原羊草群落为地面芽植物9 种和13种,分别占总物种数50.00%和61.90% (表1),野古草群落为25 种和18 种,占64.10%和56.25% (表2),与以往松嫩平原羊草草甸的研究一致[21],均表现为典型的草甸草原地面芽植物气候特征,这可能是因为地面芽植物进行更新地芽苗更贴近地面,在刈割和牲畜取食后更容易保留下来继续发育生长。已有研究发现长期放牧能使草地的地面芽植物比例增加[22],本研究结果也发现羊草群落长期放牧利用下的地面芽植物占比高于刈割利用,但野古草群落则相反且一年生植物占比明显增加,这有可能是由于野古草群落放牧年限较长,草原发生退化导致耐践踏适口性差的一年生植物增加[13];此外,群落植物生活型还受到其他自然因素的影响,因此放牧利用方式对植物群落生活型的影响机制仍需进一步探讨。

群落植物种类的饲用价值组成能够在一定程度上反映草地的经济价值。与松嫩平原贝加尔针茅草甸草原种类组成不同[23],本研究发现刈割和放牧利用下草甸草原羊草群落和野古草群落中均以优良牧草种类最多,其次为中低等饲用价值牧草(表1、表2)。可见,尽管长期放牧,但是诸多优良饲用价值植物仍然存在于群落中,及时的围封禁牧等恢复措施将有利于群落的恢复[24]。已有研究发现过度放牧能够导致优良牧草减少,适口性差的避牧型和耐牧型植物大量增加[13],而本研究中放牧利用进一步增加了优良牧草和中低等饲用价值牧草的种类占比(表1、表2),这可能是因为两种放牧方式强度适度,适度放牧能促进植物再生以及增强植物适应能力,利于草甸草原的持续发展[25]。此外,放牧导致处于上层的禾草被采食,优势植物竞争力降低,可能会缓解上下层植物之间对光的竞争,为其他物种的生长创造条件,进而促进物种丰富度[26-27],从而出现不同饲用价值的牧草种类占比发生改变的现象。

3.2 群落物种组成的数量特征分析

植物物种组成的数量特征是反映群落特征变化的重要指标。已有大量研究发现,刈割和放牧两种利用方式能够改变草地的群落数量特征[3,13,19],放牧利用下草地群落的高度、盖度、密度和生物量均低于割草地[19,28]。本研究结果也发现放牧利用下草甸草原两个植物群落的上述4 个指标较刈割利用均显著下降或呈下降趋势(图1)。原因在于草食动物对植物的采食和踩踏导致群落植物高度和盖度显著下降,同时大量叶片因采食而损失,抑制了植物的光合作用,地上生物量的补偿降低导致植物死亡,密度也因此呈现降低趋势[4,13],当数量特征降低到一定水平以下,草地开始退化,本研究中放牧利用下羊草群落和野古草群落,虽然多年生植物的种类较多,但均呈低矮状,匍匐地面生长,其高度、盖度和生物量均显著低于刈割利用,可见长期放牧已经严重影响了群落的生长和生产力,群落已经处于退化之中。此外,放牧对草地生态系统的影响取决于放牧本身的性质和强度以及植物群落的特征[18-19]。

3.3 物种多样性变化分析

一般认为α多样性为物种多样性,能够指示群落内部和环境的关系,包括多样性、优势度、均匀度和丰富度,受不同利用方式的影响[28]。已有研究表明草甸草原植物多样性受放牧时间和强度的影响,适度放牧能够使物种多样性增加[4,29],本研究发现草甸草原两个群落在长期放牧利用方式下Shannon-Wiener 多样性指数和Simpson 多样性指数较刈割利用均呈增高趋势(图2),该地区的放牧方式适宜植物多样性的提高。家畜采食和践踏导致优势物种减少,减轻了优势种对土壤中其他植物种子萌发的抑制作用,为更多植物种子萌发及其生长提供了空间和资源[19],从而提高了各项多样性指数。

β多样性是在时空尺度上度量物种组成的变化,能够评估人类生产活动对生物多样性的影响,Sörensen 指数和Cody 指数则能够进一步分析不同利用方式下群落物种组成的相似性。本研究中不同利用方式对群落间物种组成差异的影响程度不同,刈割对羊草群落和野古草群落物种组成变化影响比长期放牧更大,刈割下两个群落植物物种组成在相似性小于长期放牧(表6),其物种更替的速率也高于长期放牧。可见,长期放牧比刈割更有可能使不同群落的植物物种组成逐渐趋于一致,这可能由于随着放牧程度不断增加至超过一定阈值,植物繁殖和更新速率降低,群落植物多样性降低且相似性不断增高[4,29]。因此,各种程度的不同利用方式均可影响草地群落物种的演替趋势,根据草地生境和利用程度的差异选择合适的管理方式将更有利于对草地资源的利用和保护。