校企合作背景下高职院校专利转化现状、问题及对策研究

2024-03-27章玲义,蒋仙友,夏文明,徐兵

章玲义,蒋仙友,夏文明,徐兵

摘要:随着产教融合工作的不断深入,高职院校与地方产业之间除了培养和输送高技能人才外,以专利培育和转化为主要表现形式的产学研合作也逐渐发端并成为企业转型升级的重要支撑。文章基于对专利调查报告和高校科技统计资料汇编的数据梳理,结合我国现行的相关法规政策与裁判文书网的高校专利转化案例,进一步剖析高职院校在专利转化过程中存在的困境。文章在现有研究和制度政策的基础上,从校企合作的角度探求解决路径,围绕完善法制体系建设和强化高职院校专利转化体制机制建设两个方面提出建议,尤其是对于校企合作背景下的专利权属认定做出法条修改意见、对于高校缺乏知识产权管理与运营基金支持专利转化工作的问题提出发挥校企合作优势,吸引企业投融资,以混合所有制形式充实基金等建议。文章的研究工作以期能够为高职院校的产教融合工作提供参考。

关键词:高职院校;专利转化;校企合作;职务发明;专利权属混合所有制

中图分类号:G644;G255.53文献标志码:A

0引言

高职院校是我国高等教育中的一个重要类型,不同于本科院校以基础研究为主,高职院校重点在于实用型技术的研究和应用。而专利的培育、管理与转化作为高职院校实用型技术研究与应用的主要实现途径,校企合作力度是重要影响因素。

当前,我国还是以中低端制造业为主,要对这一类企业提质增效,除了输送高技能人才外,专利等形式的软实力支撑更加重要。高职院校在时代背景和政策指引下,加之自身主要以立地式服务为主的特点,广泛而深度开展与当地企业以专利转化和技术服务为主要形式的合作是未来产教融合的另一大潮流[1]。

1现状分析

目前,教育部和知识产权局每年定期发布《高等学校科技统计资料汇编》和《中国专利调查报告》。在2022年之前《中国专利调查报告》并没有单独列出高职院校的相关数据,但在《2022年度中国专利调查报告》(以下简称《报告》)中对于每个数据都分为重点院校、普通本科、专科高职3种类型进行细分和对比。《高等学校科技统计资料汇编》也同样对高校按照211及省部共建高校、其他本科高校和高等专科学校进行分类和处理数据。数据的细化分类有助于在高职院校视域下的专利转化问题研究,这说明在产教融合大背景下,国家层面开始重视不同类型高校的专利分析工作。

然而,通过对《2022年高等学校科技统计资料汇编》和《报告》的数据进行梳理发现高职院校的专利培育、管理和转化方面存在较多的问题和困境,且各方面的表现都弱于本科院校。

1.1单项合同均价差距巨大

在教育部《2022年高等学校科技统计资料汇编》统计数据中,211及省部共建高校技术转让合同6 422项,合同金额为92.60亿元,单项合同均价达144.19万元;其他本科高校技术转让合同14 211项,合同金额为42.11亿元,单项合同均价达29.63万元;高等专科学校技术转让合同2 783项,合同金额为1.82亿元,单项合同均价为6.54万元[2](见图1)。高职院校与普通本科院校的技术转让合同单价相差4.5倍之多。

1.2发明专利产业化率低下

《报告》显示专科高职的发明专利产业化率仅为0.9%,而普通本科和重点高校分别为3.0%和4.4%[3],两者相差3.3倍之多。

1.3专利保护期限短

有学者研究指出,近些年,高职院校的发明专利平均维持年限为5.4年,国内的发明专利平均维持年限是6.3年,国外在华的发明专利平均维持年限则为9.7年[4]。作为专利中含金量较高的发明专利,高职院校对其的保护期都低于一般水平,那么实用新型和外观这一类专利情况也不会十分理想。

上述数据说明了高职院校在专利培育、管理与转化方面存在市场价值偏低、转化率低、专利权人对专利缺乏维护等问题。

2存在的问题

通过对上述现状的进一步研究,总结出法律层面、地方政府和高校自身3方面的问题。法律层面的问题是所有高校目前所面临的共性问题;地方政府支持力度、高校自身发展方面的问题则是目前高职院校专利转化困境的重要原因。

2.1高职院校专利转化存在的法律问题

2.1.1权属争议与法条冲突

专利权归属问题能够较大影响专利转化效果和转化收益,进而影响校企合作深度和产业发展。目前,关于专利权属问题的讨论集中在国家与高校单位、高校单位与职务发明人之间。[5-6]

2002年国务院颁布的《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理若干规定的通知》中就高校的科技成果权屬问题做了解释:除涉及国家安全、利益以及重大社会公益外,将科研项目产出的研究成果赋予科研项目承担单位。该解释明确了国家与高校间职务发明的权属问题,解决了此前规定的财政资助科研成果属于国家所有而导致的专利转化困境问题,可以视作是我国在参照美国《杜拜法》的基础之上做出的改变[7]。在《教育部直属高等学校国有资产管理暂行办法》中对职务发明专利权属规定为国有,其收益也作为国有资产管理,但在《促进科技成果转化法》及其《若干规定》《若干意见》等补充性条例中强调高校对职务发明专利转化收益拥有处置权。上述不同的法律和法条的冲突也给高校的专利转化造成了阻碍[8]。

为了尽可能激发职务发明人对专利转化的主动性,专利权属的混合所有制改革成为目前的趋势。《报告》中所示当前高职院校建立职务发明人与单位分割科技成果所有权或职务知识产权相关规定的比例是59.4%,高于普通本科的53.7%和重点高校的37.7%。但高职院校在权属改革推进方式上主要以“成果完成人与单位共同共有”和“赋予成果完成人长期使用权”两种方式为主,分别占比50%和41.8%。专利权共同共有的方式作为当下高校职务科技成果混合所有制的具体表现形式却在法律研究领域一直存在合法性难题,如宁茜[7]在其研究中从法理层面分析并认为高校职务科技成果混合所有制实施过程中采用“科技成果(知识产权)+所有权”的构造实质上是所有权与知识产权两种平行权利的概念混淆,基于此的《科技进步法》与《专利法》之间部分法条不一致使得法律效力无法真正形成。同时,权属改革的不彻底也在一定程度上影响了专利的转化效率。

2.1.2校企合作过程中合同违约问题

校企合作过程中关于专利转化的技术合同违约主要集中在合同履行纠纷、合同“延伸”责任纠纷和违约金纠纷3大类。其中,合同履行纠纷主要在专利转让或许可方的主观配合度差导致不达预期产生的纠纷,可参考“星海建材诉华南理工大学技术转让合同纠纷案”和“湖南地源精细化工与兰州大学专利技术开发合同纠纷案”。而合同“延伸”责任纠纷主要围绕缺乏背景专利阻碍专利有效转化和项目专利权属与收益归属问题上。如“武汉国想与武汉大学的专利转让合同纠纷案”就是在专利实施过程中缺乏关键技术秘密导致无法转化,而该技术秘密又不在合同约定转让的专利范围内,进而导致双方产生的纠纷。

对于违约金纠纷的案例分析可参考杨冠群[9]的研究,考虑到高职院校在校企合作过程中缺乏专业的转化机构和法律团队,对于合同签订过程中因法律意识不足、专利转化项目复杂等原因导致未列明对于违约认定和违约赔偿的规定,进而导致在违约金问题上产生纠纷。而对于目前各地不同法院受理情况来看,不同法院的处理方式不尽相同,也会对审判的结果公正性产生一定影响。

2.1.3专利转化奖酬制度不清

职务发明专利不同发明人之间的贡献度以及后续专利转化的贡献度没有具体的衡量标准,《专利法》第15条规定,被授予专利权的单位应当对发明创造的发明人或设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或设计人给予合理的报酬。《专利法》中仅规定了奖励和合理报酬。王斌[10]针对该问题在其研究中指出,所谓“合理报酬”当前我国的法律鼓励通过高校和职务发明人之间协商自主分配为主;结合权属问题分析,在当前权属以单位为主,职务发明专利混合所有制存在法理矛盾的背景下,报酬的分配比例以高校为主导而弱化了职务发明人对其的分配。在这种背景下,职务发明人积极性降低,专利的转化也必然受到一定影响。

2.2高职院校专利转化政策与院校自身问题

2.2.1政府支持力度欠缺

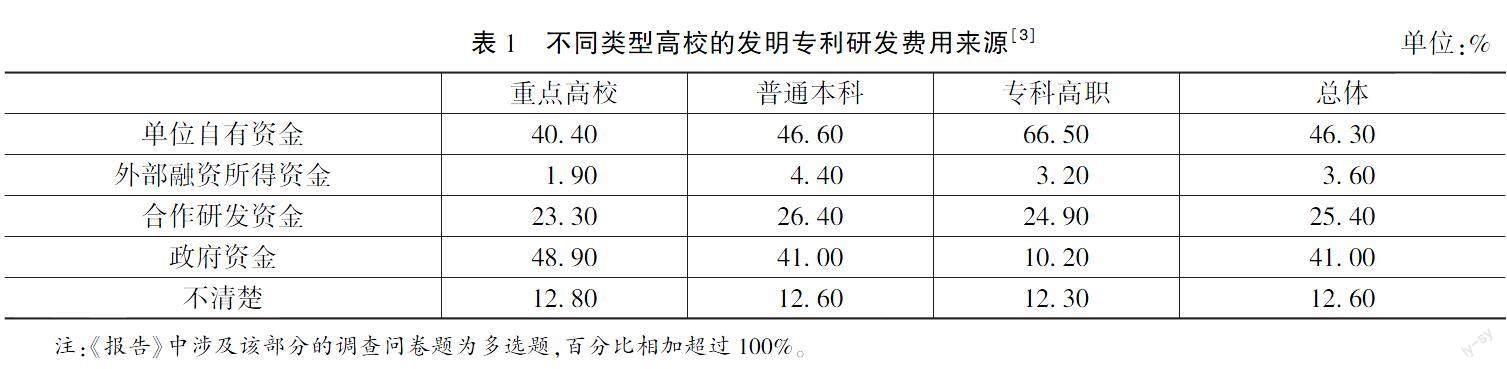

2022年新修订的《职业教育法》从法律层面把高职院校从原有的层次教育定位变为类型教育定位。在此之前,受制于层次教育的观念影响,对高职院校的社会认可度不高,同样的政府支持力度较本科院校要相对弱势。这在《报告》中主要体现在专科高职的发明专利研发费用66.5%来自单位自有资金,24.9%来自合作研发资金,10.2%来自政府资金,而对于普通本科院校上述3项的比例分别为46.6%、26.4%、41%,其中政府资金的占比差距4倍多(见表1)。政府缺乏对于高职院校发明专利研发费用的支持将制约其发明专利的培育工作,影响高职院校专利数量与质量,进而影响专利的转化。

2.2.2运营基金设立比例低,基金引导方向偏颇,研发周期不足

整理《报告》中关于高校知识产权管理与运营基金管理机构和转移化机构设立情况的数据,如表2所示。高职院校的知识产权管理与运营基金设立比例为24.2%,普通本科院校为36.8%。首先,由于高职院校本身获政府支持力度不足,缺乏运营基金等金融手段建立起来的资金支持,这对高职院校的专利培育和转化等会产生影响。其次,在《报告》中也显示运营基金的引导方向集中在专利的培育工作上,专利的转化缺乏基金支持。

高职院校运营基金设立比例低、引导方向偏颇使得高职院校的专利存在研发成本偏低、研发周期偏短等问题。《报告》中显示高职院校专利研发成本在5万以下的占比达93.3%,本科院校的中位数则集中在10万元左右;在研发周期上,高职院校52.6%的专利需要1~2年的研发,而本科院校则较为均匀地分布在1~2年、2~3年以及3年以上,占比分别为40%、20%和6%。

这一系列的问题导致高职院校的专利存在“灌水”的可能性,这对于后续的转化是影响较大的。

2.2.3缺乏专职机构与人才,转化方式存在缺陷

基于上述两个问题的分析,结合《报告》的数据可知高职院校在知识产权专职管理机构、专职人才等方面与本科院校均存在较大差异。考虑到实际情况,大部分的高职院校主要通过其他处室和部门来兼职管理,但管理效果不尽如人意。缺乏专职机构和人才,加之运营基金设立比例低、缺乏对专利转化的支持等问题,高职院校的专利转化方式相较于本科院校尤其是重点院校便存在专利许可方式单一、与企业开展合作创新方式结构性差两个问题。《報告》显示高职院校的独占许可占比高达88.8%(本科院校在66%左右),剩余全为普通许可,其他许可方式如交叉许可则为0,比本科院校的许可方式丰富。另外,在与企业开展合作创新方式上,高职院校以“技术作价入股”方式占比5%(本科院校在20%~50%之间),以“创新联合体”等方式长期合作占比29.6%(本科院校为40%~70%)严重低于本科院校。

专利转化大致可分为转让与许可,而在许可方式上又可细分为普通许可、独占许可、排他许可、交叉许可等。专利许可既能保留所有权还能享受收益是一种性价比较高的方式。对于专利池中专利许可的方式类型不同也体现着高校专利转让的多元化发展,一定意义上体现了高校专利实施工作的先进性。

专利的研发和转化需要做到对专业技术和市场需求的综合掌握。只有提供合理的专利价值评估体系并找到对应的专利需求方进行转化接收,才能提高高职院校的专利转化和产业化率。

2.2.4专利研发缺乏正确引导

高职院校在专利研发方向上的错位主要表现在高校科研人员开展专利研发工作的主要目的是用于职务晋升。该比例高达55.6%,是本科院校的2倍;专利转移转化技术团队能力不足导致专利不能满足市场化实际需要和专利申请本身不以转移转化为目的的情况占比分别为37%和41.4%,成为制约高职院校专利转移转化的主要因素。

3解决路径

3.1完善相关法制体系建设

3.1.1健全法律法规

目前,我国在立法角度只是给高校的专利转化进行了规范,更多的操作细节需要依靠法规条例甚至学校制度进行规范。从这个角度来说,国家应当加强在《专利法》与《促进科技成果转化法》及其相关补充法规等上位法的立法建设,避免不同法律之间的法条冲突。

在此基础之上,就权属分配,尤其是校企合作过程中关于高职院校教师在合作企业兼职或企业人员在高职院校兼职教师的,其利用企业或高校的物质技术条件产生的职务发明权属判定问题应当做相关法条的修正。有学者在《专利法》修改意见稿中认为,可对该法的第6条第1款中的“主要利用單位的物质条件”更换为“主要利用单位的技术秘密”[8]。同样地,针对上述的校企合作产生的职务发明权属问题,应当将现有《专利法》第6条第3款中“利用本单位的物质技术条件”更换为“主要利用单位的技术秘密”更加合适。保留有约从约,充分尊重意思自治。

3.1.2创新转化激励机制

校企合作背景下的专利转化需要将专利产业化,而产业化所带来的一系列困难和问题势必会对专利权人、职务发明人形成阻力,这有别于单纯的专利转让、许可。所以除了明细相关权属问题,保障相关人的权益,也要具备科学合理的转化激励机制来进一步促进专利权人和职务发明人推动转化工作的落实。

总的来说,创新转化激励机制应当以《促进科技成果进步法》为核心,就收益分配标准和机制以及奖励分配标准和机制进行规定。有3点需要重点考虑:第一是遵循按劳分配原则。在专利的研发、转化实施各阶段都应当分设加权项通盘考虑,而不应当完全由项目或合同责任人来处理,同时也要尽量避免“单位主义”导致的职务发明人利益分配的弱化。第二是遵循程序合规。在不违反上位法和相关上级部门规定的情况下操作,要注重保障职务发明人在专利转化后持续产生的经济收益分配。第三是建立多方参与的激励方式。专利的产业化很多时候除了职务发明人推动外,更多地需要依靠服务机构在保障职务发明人、校方收益的情况下,充分考虑校内服务机构的激励能更好地促进校企合作的专利转化及其后续产业化。

3.1.3健全保护制度

这里所指的保护制度是除了专利的常规保护外,对于专利转化过程中风险的控制。众所周知,专利产业化的最大风险是转化失败,如赔偿违约金的纠纷等都是这一风险所衍生出来的次级风险。对于高校和职务发明人而言,无非是这一阶段的努力付诸东流;而对于参与的企业而言,可能蒙受巨大损失甚至有破产清算的风险。所以在此需要对校企合作过程中专利转化的风险控制做相对应的保护措施。[10]

一是在专利管理与转化服务机构的基础之上再引入第三方评测机构加强风险预判;二是引入保险,通过专利保险进行补偿保护;三是加强合同履行管理,避免专利权人或职务发明人怠于执行转化动作,有意拒绝提供关键技术指导和关联技术秘密等情况发生;四是明晰违约赔偿制度,尽量减少酌定赔偿,而采用合同约定或审计计算的方式来量化。

3.2强化高职院校专利转化体制机制建设

3.2.1加强政府支持力度

高职院校作为同等重要的高等类型教育,而非传统意义上的层次教育,在促进高职院校发展的法律法规中应当对政府支持力度做一定的引导和强化,在立法层面保障力度。在政府层面,从国家到各地方政府应当加强对于本地的高职院校办学与科研的支持力度,尤其是在产教融合、校企合作方面。在支持力度上的考究,建议政府可以根据师生比、面积、固定资产等多方面考虑,保障与本科院校拥有同等的财政支持力度,避免两者的财政支持力度出现4倍差距的极端情况。

3.2.2构建校企合作下的高效专利转化机制

政府的支持是重要的方面。建立稳定的知识产权管理与运营基金,在此基础之上建立专职管理与转化服务机构、培养校企合作与专利产业化复合型人才、完善校内高效合理的专利转化机制是核心要义。

首先,校企合作过程中通过吸引企业投融资,参考混合所有制办学的思路,对基金实行混合所有制建设能够极大地丰富和充实高职院校相对弱势的基金工作。其次,避免兼职机构和兼职人员模式。尽量采用专职方式,提高对市场需求、技术发展和专利产业化的敏锐度,增强效能。再次,校企合作与专利产业化复合型人才的培养也是高职院校需要重点考虑的问题。这与上述的专职人员有交叉但不完全相同,更多的是出现在校企合作工作的前锋人员与科研课题组的专业技术产业化顾问人员这个角色。最后,良好的制度和流程是工作的“最后一公里”也是“最难一公里”。对于校内规章制度的合理规划,将会对校企合作背景下的高职院校专利转化工作起到临门一脚的作用。

采用混合所有制形式引入社会力量全面参与到专利的培育、管理和转化过程中,从一定程度上解决高职院校专利研发成本低、研发周期短等问题,纠正专利研发方向,降低无效专利比例。同时,企业参与的混合所有制形式也能够帮助高职院校丰富专利转化方式,深化校企之间的合作力度和深度,促进高职院校的专利质量和转化效率。

3.2.3加强职务发明人引导

职务发明人对于专利的研发多数是为了职务评聘。这表面上是个人主观问题,但其实是制度问题,是一个客观性问题。首先,《报告》解释是因为专利转移转化技术团队能力不足,但通过上述的建议,基本上可以清除这一方面的阻碍。剩下的无外乎是当前职务评聘办法不合理,学校没有做好引导工作等原因导致该局面的产生。建议在职务评聘办法中细化对于专利成果的评价,应侧重成果的转化与应用,而不能以专利的多寡进行简单评判。其次,结合基金、专职机构等体系做好转化服务和引导工作,为教师提供符合市场需求和技术发展的专利研发方向,把专利的研发从纯粹的功利工具变成以促进科技进步与经济发展为最终目的科技成果上来。

参考文献

[1]赵旖旎,陈学彬,刘芳.高职院校立地式科技成果转化路径研究[J].中国职业技术教育,2022(10):81-87.

[2]中華人民共和国教育部科学技术与信息化司.2021年高等学校科技统计资料汇编[M].北京:高等教育出版社,2022.

[3]国家知识产权局战略规划司,国家知识产权局知识产权发展研究中心.2022年中国专利调查报告[R].北京:国家知识产权局,2022.

[4]邓恒,王含.高校科技成果转化的现实困境及解决路径——基于专利质量的实证分析与考察[J].中国高校科技,2021(增刊1):124-128.

[5]汪克强,丁望斌.浅析产学研结合中的知识产权争议及预防对策[J].华东经济管理,2002(3):23-25.

[6]刘强,汪永贵.协同创新战略背景下的专利权共有问题[J].武陵学刊,2018(1):58-65.

[7]宁茜.高校职务发明权属制度研究[D].四川:西南财经大学,2022.

[8]赵悦.我国高校专利转化法律问题研究[D].河北:河北师范大学,2022.

[9]杨冠群.我国高校专利成果转化司法案例研究[D].北京:北方工业大学,2021.

[10]王斌.我国高校专利成果转化法律机制研究[D].陕西:西北大学,2020.

[11]冯强,白珍.基于知识产权保护的产学研探索与实践[J].科教文汇,2021(4):57-59.

(编辑姚鑫)

Research on the current situation, problems and countermeasures of patent transformation in higher vocational colleges under the background of school-enterprise cooperation

Zhang Lingyi, Jiang Xianyou, Xia Wenming, Xu Bing

(Taizhou Vocational College of Science & Technology, Taizhou 318020, China)

Abstract: With the deepening of the integration of industry and education, in addition to training and conveying highly skilled talents between higher vocational colleges and local industries, industry-university-research cooperation, mainly in the form of patent cultivation and transformation, has gradually emerged and become an important support for the transformation and upgrading of enterprises. Based on the data of patent investigation report and the compilation of scientific and technological statistics in colleges and universities, this paper further analyzes the difficulties existing in the process of patent transformation in higher vocational colleges in combination with the current relevant laws and regulations and the patent transformation cases of colleges and universities in China.On the basis of existing research and institutional policies, this paper explores the solution path from the perspective of schoolenterprise cooperation, and puts forward suggestions on improving the construction of legal system and strengthening the construction of patent transformation system and mechanism in higher vocational colleges, especially for the identification of patent ownership under the background of schoolenterprise cooperation. It is proposed to give full play to the advantages of schoolenterprise cooperation, attract enterprises to invest and finance, and enrich the fund in the form of mixed ownership for the lack of intellectual property management and operation fund to support patent transformation in colleges and universities. The research work of this paper is expected to provide reference for the integration of production and education in higher vocational colleges.

Key words: higher vocational colleges; patent conversion; school-enterprise cooperation; job invention; the patent right belongs to mixed ownership