上海天后宫保护性利用创新实践可行性探析

2024-03-22谢弥丽

谢弥丽

摘 要:城市更新进程中,文物活化利用是地区文化及发展政策研究的重要课题。近年来,如何赋予文物建筑新的生命力成为活跃在公众视野的热门话题。以上海天后宫复建修缮及活化利用为例,从文、商、旅融合协同发展的视角,通过对文物建筑修缮方式、利用途径、经验总结的梳理与分析,探讨城市文物保护性利用创新实践的可行性。在有效保护文物建筑的同时,将文物建筑打造成城市公共空间,增强文物建筑与社会公众的联结,从而使文物利用可持续发展,有机融入城市更新发展规划中。

关键词:天后宫;文物建筑;保护性利用;城市更新;文旅融合

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.02.011

始建于1884年的上海天后宫,是一座典型的江南殿堂式古建筑,也是上海苏州河畔具有代表性的历史文化遗产之一,见证了上海地区的城市变迁。作为上海市区古建筑中的精品,天后宫无论在营造技艺上还是历史文化上都有着独特、重要的保护、研究和利用价值。2022年秋,经过全面修缮与保护的天后宫重新亮相于静安苏河湾万象天地东里。随着城市更新进程中苏河湾生活带功能升级,天后宫逐渐成为文化、艺术、时尚、交际的集聚地,为大众带来高品质的生活体验,成为文物建筑保护性利用的典范。

1 上海天后宫保护性利用案例综述

天后宫现为静安区文物保护单位,原址位于河南北路桥北堍,占地面积约3200平方米。1879年(光绪五年),出使俄国大臣崇厚奏请朝廷在上海重建天后宫,同时建造出使行辕一所。1883年(光绪九年)2月正式开工,由苏州香山帮工匠贾钧庆领衔建造。1884年(光绪十年)正式落成,由南至北中轴对称布局,从南向北大致如下:旗杆斗,门楼,戏台,东、西看楼,钟、鼓亭,大殿(抱厦),寝宫楼。在戏台与大殿间,是一座大庭院,院中置有大香炉①。光绪帝钦赐“万流仰镜”匾额,将老城厢的天后像迎神入庙,吸引了无数信众来此顶礼膜拜。每逢农历三月二十三日天后诞辰,迎神赛会更是盛况空前。

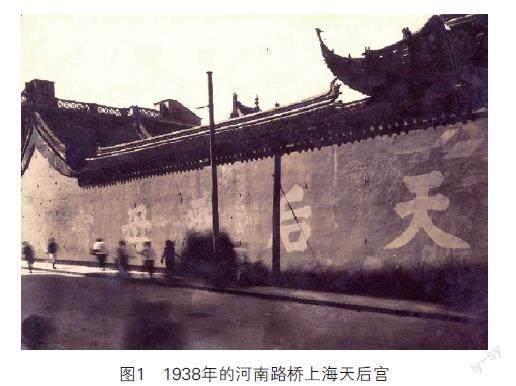

历经岁月更迭,民国时期的天后宫先后作为国民党第三区党部办公室、树基国民小学校舍、难民收容所及群众集会场所等(图1)。中华人民共和国成立后,天后宫内已无香火,由于住房短缺,戏台、看楼变为居民楼,被戏称为“72家房客”。1978年因建山西中学,大殿于1980年移至松江方塔公园内,门楼前两只石狮子移至豫园门前。2006年,为配合城市建设,对原址仅存戏台、西看楼和南部清水砖门墙进行落架保护,以待复建。

在苏河湾区域城市更新过程中,天后宫戏台异地保护工程经多轮选址论证,按照“近水、就近”的思路最终选址苏河湾绿地。天后宫戏台异地保护工程是近年来静安区实施的唯一一个古建筑异地复建项目,2019年12月启动,2022年9月竣工,其间文物行政主管部门会同整个修缮团队,依据文物保护法规和程序,实行全过程监管,并多次组织文保专家到现场指导,确保工程质量,天后宫戏台复建过程中,原构件的使用率接近60%,竣工验收最终得到88.6(古建验收,75分以上为优秀工程)的评分,多位专家评价该工程较好地体现了原形制、原材料、原工艺的文物保护原则。

2022年年底,修缮后的天后宫亮相苏河湾商业综合体万象天地内,产权属于区属国企苏河湾集团,由上海华润置地有限公司统一运营管理。据不完全统计,天后宫正式开放半年已举办大型展览十余个,服务受众近50万人次,整体商圈客流量显著提升。后续将陆续推出相关的展览、活动。通过传统与现代、商业与文旅有机结合,天后宫成为上海文、商、旅协调发展的范本,也成为上海城市微更新进程中文物建筑焕活城市新生的典型案例。

2 严控修缮工程质量,树立标杆性工程

在天后宫保护性修缮过程中,修缮团队在文物行政主管部门的监管下,始终坚持不改变文物原状原则和坚持传统工艺的延续和传承,运用原香山帮非遗的传统营造技艺,结合先进的文保科技手段,对落架保护后遗存的1033件木构件进行分类统计、3D扫描、树种鉴定、强度及含水率检测,对遗存的1603件砖石构件进行分类统计、3D扫描、病害研究,为施工方的科学选料、修复打下坚实基础。施工过程中,抓住建筑修缮重点及细节部位,如砖雕、木雕、藻井、灰塑等,复原了清代精美的门楼砖雕与各色斗拱,最大限度地恢复和保护历史遗迹。

2.1 考证翔实,狠抓细节

项目施工之前,修缮团队对天后宫的历史背景、科学价值、艺术价值等各方面进行了详细考证,编制了多套施工方案。在对修补材料、复原技术、遗存构件保护利用等进行深入研究后,最终选定并完善了修复方案。在本项目中,修缮团队主要针对天后宫门楼、戏台和东西看楼进行保护修缮,以形成相对完整的四合院落,并将原大殿的位置作为遗址展示。工程总占地面积395平方米,总建筑面积约638平方米,建筑层数为2层,高度6.95米,最高屋脊高度为11.15米。在细节处理方面,如门楼的砖细墙面有十几种构件,包括贴面砖、字碑、砖细门套、砖细斗拱、砖细檐头、檐枋砖雕、龙纹砖雕、将板、倒挂如意等。现存砖细构件超过千件,其中残缺不全者占很大比例,修复工作具有一定难度。修缮团队首先根据图纸将各种砖细归类整理制成表格,再由经验丰富的老工匠带领赴仓库进行现场复核、辨认、试拼,对每一成果进行核实、测量、拍照、记录,绘制成构件调查成果表。在以上调查结果基础上,再开展维修、补配、组拼工作。

2.2 攻克难点,成为亮点

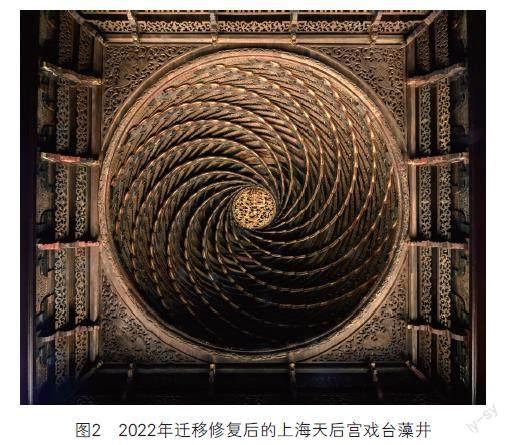

整个项目实施过程中,戏台藻井是复原工程的最大难点,其由700多个部件组成。施工单位延请古建筑木作非物质文化遗产传承人和擅长复杂精细中国传统建筑技术的“香山匠人”,利用他们丰富的经验,结合三维建模等技术手段,摸清了藻井各个部件之间的逻辑关系,最后准确地还原了藻井的模樣,使之成为整个工程最大的亮点(图2)。值得一提的是,由于工艺和做法的复杂性,整个藻井的拼装只能由古建木作非遗传承人一人操作,这位师傅花了整整三个月的时间,运用香山帮非遗营造技艺,纯手工成功再现了螺旋式藻井浑然一体的和谐之美。

2.3 新旧对接,融合新生

整个项目的修缮理念是尽可能利用原建筑留存的构件。对遗存构件进行清点,通过编号拍照或拍视频留存,保证老旧构件如数、原状地用于天后宫的修缮,并能在修缮完成的建筑内找到其具体位置。通过新旧构件之间的完美衔接,重现融合新生的文保建筑。如将各攒斗拱置于抄平的砖石垫块上进行预安装,边安装边修整,依据各构件的残毁情况,逐件进行修补、黏接或更换;又如南立面的檐枋砖雕修复安装,以历史影像为依据,很好地遵循了“不改变文物原状”以及“真实性”和“可识别性”原则,对缺失部分采取留白方式,不做无根据的复原。这些修缮的技艺和用心也都在建筑内外的细节上有所体现,实现了修缮工程中理论研究与现场实操的有效融合,从而完美呈现了城市更新进程中复原的天后宫。

在非遗传承人和身怀绝技的老工匠的带领下,修缮团队经过一年多的精心修缮,终于使天后宫重回苏州河岸,展现于公众视野内。“‘保护性修缮不只是针对建筑,让大家有机会看到技艺的解读,了解到历史的切片,找回正在消失的城市空间,才是其正确的打开方式。”②复建修缮并对外开放的天后宫,势必再续上海历史文脉,发挥其公共空间价值,成为新时代具有文旅综合应用功能的文化地标。

3 积极探索保护性利用手段,激活城市文物新生命力

在过往的研究和实践中,遗产保护性利用在保护的基础上强调利用③。党的十九大以来,习近平总书记对文化遗产保护做出一系列重要指示,如“让文化遗产活起来”“要妥善处理好保护和发展的关系,注重延续城市历史文脉”等。在城市更新进程中,历史建筑活化令已经失去原有用途的建筑物,通过合适的运作模式重新注入新的用途,以达到保护与再利用的目的,是实现文物可持续发展的方式④。因而积极探索城市文物保护性利用的手段和途径,也成为当下文物工作者需要重视的关键命题。

3.1 打造苏州河畔公共文化空间,提升城市文化品质

修缮后的天后宫作为静安区全新的文化空间和记忆空间,在空间和时间上无限延展,是连接上海过去、现在和未来的文化纽带,也是文脉传承的根基。在修缮完工后的天后宫里,文物行政主管部门做了大量的文化输出工作,共同打造城市公共文化空间。如:邀请20世纪90年代末曾经居住在天后宫的一批老房客来现场参观,他们对复建后的天后宫赞叹有加,脑海中浮现出多年前关于天后宫的记忆;拍摄《天后宫》纪录片,紧密围绕天后宫历史文化变迁及异地保护工程展开,主要取景苏州河沿线天后宫慎余里建筑、万象天地、松江方塔天后宫等地,并邀请相关历史学家、工程复建专家、文保专家、居民等进行人物专访;组织筹办“百载重光—天后宫的前世今生”大型历史文化展等。

天后宫百载重光,拥有与上海这座城市最根深蒂固的历史文化渊源,也承载着新时代赋予的新的公共文化服务内容。在当下城市遗产逐步向城市资产转变的进程中,天后宫作为传统与现代融合新生的公共文化空间,本身就是一座上海地区特征鲜明的历史博物馆,同时也不断拓展建筑本体内部的文化交流、展示空间,成为主打文化、艺术、时尚的优质载体。自对外开放以来,已策划举办众多主题鲜明、时尚新锐的展览,如线下短片首映暨艺术周活动、春风纪行插画展等,深受年轻消费群体喜爱。相信天后宫会继续以更新城市公共文化空间格局为目的,焕活旧海派新风情,为大众带来高品质的生活体验。

3.2 促进业态转型升级,文化赋能融合发展

现天后宫作为苏州河沿线传统与现代交融、高端与时尚汇聚的上海新地标,在彰显天后宫历史文化内涵的同时,通过文化引领示范作用,在城市微更新进程中显现出“文化+”赋能的多重叠加效应。在日常运营中,运营商借助自身商业集群优势,以天后宫、慎余里文化赋能为核心抓手,联动周边商业消费带、苏河湾生活带,聚焦时尚、艺术、文化等元素,促进周边业态转型升级,同时与天后宫公共文化空间形成优势互补,吸引客流远超纯商业模式下商业综合体的客流量。开业前5个月整个苏河湾万象天地累计客流600万人次,月均约120万人次。

以复建后的古戏台为例,其作为整个项目的亮点工程,逐渐融入现代商业综合体和苏河湾绿地,承担起全新的区域业态功能,一方面延续古人的传统生活模式,可以引入昆曲、沪剧等非遗展演项目;另一方面也可以吸纳现代时尚、艺术等元素,让走秀、演绎等新模式不断涌现在古建筑内。文化+赋能势必点燃苏河湾区域活力与生机,焕活城市生活的新体验,带动文、商、旅协调融合发展。

4 保护性利用创新实践的经验总结

天后宫作为承载百年历史精华、文化积淀和城区特色的文物建筑,其复建工程是静安近年来成功实施文物有效保护和活化利用的典型案例之一,对于丰富城区底蕴、保持城区活力、重塑城市公共空间具有相当重要的意义。上海市静安区文化和旅游局二级调研员张众强调,应加大加快文物保护利用与文、商、旅联动的步伐,“充分利用好天后宫和慎余里建成后的空间载体,持续举办传播更多承载中华文化的各项活动。特别是展示天后宫和慎余里历史文化的活动,结合周边的绿地、商业,以及即将开通的苏州河水上旅游,形成融合红色文化、海派文化和江南文化于一体的文商旅联动的新服务”⑤。

4.1 施工工艺追求传统与現代手段相结合

异地迁建后的天后宫呈现了传统古建精湛工艺与现代施工技术的完美结合。施工过程中,将传统经验与现代检测技术手段相结合,将传统工具与现代科技设备相结合,科学施工,争创优质高效的文物建筑迁建工程。通过集中现代科技数字化保护等优势资源,同时抓住传统匠人这一核心生产力,把传统技术的一招一式手艺功夫融入现代工程质量管理理念,使施工工艺在传统非遗营造技艺与现代文物保护技术手段的结合过程中得到了完美体现。如戏台藻井修复及墙饰、斗拱、砖雕、灰脊等工艺呈现出了相辅相成的传统与现代施工手段,重塑了古建筑空间美感。

4.2 公共空间注重传统与现代文化交互呈现

天后宫复建后与苏河湾绿地中心周边及沿线的现代商业综合体、美术馆及其他公共空间携手打造崭新的文、商、旅协同发展的优势平台,逐步融入现代城市更新变迁之中。让文化遗产成为公众的共有记忆和共同财产,是可持续保护的根本⑥。在传统与现代、新与旧交替的功能演进中,既可以在天后宫里寻找到老城厢的文化底蕴和往昔记忆,也更能够满足当代人更高层次的文化需求和消费需求。独具历史文化底蕴的文保建筑融合新时代下的商业发展肌理,模糊时空界限,在旧与新的不断碰撞中带来全新的城市生活体验,让民众能更多地参与到文物建筑公共空间中,体验城市文物焕发的新鲜活力,从而更好地引领城市更新发展。

4.3 文商旅协同宣传造势再现城市文物生机

在苏州河畔这片具有城市印记的土壤中,上海天后宫完美融合了这座城市历史变迁下的荣光记忆和不断迸发的商业活力,让时尚、生活和艺术有了崭新的诠释。未来,将继续对天后宫的历史渊源、人文内涵、建筑艺术等进行系统深入的挖掘、整理和研究,并转化为成果,将上海天后宫打造成可看、可游、可听、可读的静安苏河湾新地标,讲好静安苏河湾故事。运营商会持续跟进打造优质项目,发挥天后宫坐落于万象天地商业综合体的区位和景观优势,进而推动文旅高质量融合发展,激发商业活力,重现古建筑生命活力,将天后宫打造成都市生活与历史记忆交织互动空间。

5 结语

天后宫在城市微更新进程中,能够续写它作为公共文化的历史文脉,成为新时代文化地标鲜明且带有文旅综合应用功能的文商旅消费平台。可以预见,伴随着苏州河两岸公共空间的贯通与静安区苏河湾建设规划落地,更多的历史文化资源与历史建筑将在被赋予公共功能中华丽转身。

注释

①张众.上海天后宫历史照片的发现和考证[EB/OL].(2023-02-24)[2023-06-25].https://mp.weixin.qq.com/s/lGkrSiRekPCi41StKTc4hg.

②上观新闻.活态保护找回消失的城市空间,才是城市更新“保护性修缮”的正确打开方式[EB/OL].(2022-6-12)[2023-06-25].https://www.sohu.com/a/556543235_121332532.

③李渊.文旅融合与多学科协同视角下的遗产保护与旅游规划:评《遗产保护性利用与旅游规划研究》[J].上海城市规划,2022(8):158-161.

④刘莉.从“活化历史建筑伙伴计划”看香港城市更新中的文物保育措施[J].中国文化遗產,2021(2):18-24.

⑤东方网.苏州河畔天后宫修缮后将重现原貌 预计年内向公众开放[EB/OL].(2022-6-12)[2023-06-25].https://history.sohu.com/a/556567951_120823584.

⑥施雨岑,王鹏.走中国特色文化遗产保护之路:专访文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群[N].中国文物报,2021-07-27(001).