汉代陶器文物的出土保护与修复研究

2024-03-22张小鲲

张小鲲

摘 要:考古发掘出土的陶器文物是人类历史发展的见证,反映了古人生产和生活情况。由于陶器的主要成分是硅胶盐,易受外界因素的作用,极易发生破碎、开裂等现象,特别是长期深埋于古墓里的陶器文物更易出现损害、病害等问题。陶器文物具有不可再生、不可复原、不可替代等特性,对其进行科学有效的保护和修复,显得格外必要。文章以毕节双树湾汉代古墓群为例,通过介绍该古墓群出土陶器的概况,分析考古现场出土陶器文物的典型病害,提出汉代陶器文物保护与修复的方法,以期为汉代陶器文物的出土保护与修复工作提供行之有效的方法借鉴。

关键词:陶器文物;出土保护;陶器修复

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.02.007

0 引言

陶器文物是一种集生活用品、生产用品、建筑用品和艺术品于一体的综合性文化遗产,在中华民族的历史进程中,陶器伴随着民众从原始社会走向现代文明,是时代文化的代表符号,具有丰富的内涵和功能,在人类物质生活和精神生活中有广泛的应用①。陶器是用黏土或陶土经捏制成形后烧制成的,是人类通过改变自然物质创造出其他物品的重要尝试。在人类历史进程中,陶器的出现是区别旧石器时代和新石器时代的重要标志。新石器时代的陶器主要以素陶为主,具体可以分为红陶、灰陶、黑陶等,将铁、锰等天然色素涂于陶器表面,在窑炉中烘烤得到彩陶,主要用以饮食、储藏、汲水等。从战国到秦汉时期,在“事死如事生”观念的影响下,厚葬之风盛行,陶器逐渐成为重要的陪葬品。毕节双树湾汉代古墓群是西汉晚期的汉墓,出土了大量陶器文物。出土的陶器文物由于自身结构和质地较为脆弱,又长期与土壤中的水、盐等进行物质交换,在考古发掘过程中又会受到温湿度、光照、微生物等自然因素及人为因素的影响,极易出现磨损、起翘、脱落、褪色等不同程度的损坏,做好汉代陶器文物的出土保护与修复工作,具有重要的价值意义。

1 毕节双树湾汉代古墓群出土陶器概况

毕节双树湾汉代古墓群位于原环城区翠屏乡双树村,出土了罐、马、狗、武俑、舞俑、庖厨俑、抚耳俑、站立俑、水塘模型等陶器。

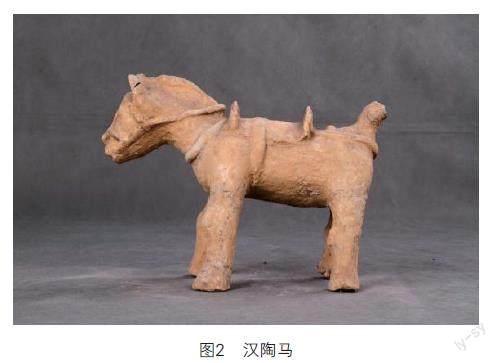

汉奏乐陶俑(图1),毕节双树湾汉代古墓出土,呈站立状,头戴扁圆形帽,高鼻、立耳、短颈、平唇,神态宁静,着半袖微喇素面长袍,双手握一圆柱形器,器的末端为一扁圆形器物,上端连于唇,做吹奏状。汉陶马(图2),毕节双树湾汉代古墓出土,呈站立状,马首套笼头,头稍微右倾,立耳,大眼,马鬃、四肢关节生动形象,备有马鞍,身躯高大肥硕,俯首肃立,尾部下面有一小圆孔表示生殖器,素面。这两件陶器是毕节城郊首次出土的泥塑工艺品,为研究毕节地区历史文化尤其是泥塑艺术发展史提供了重要实物史料。

2 出土陶器的典型病害

2.1 泥土附着物

泥土附着物是在文物表层呈现定型黏附状态,并对其外观产生影响的泥土,泥土附着是陶器文物出土后最容易发生的病害。泥土在陶器表面形成相对稳固的黏附,需要在考古现场对处于相对松软状态的泥土附着物进行初步清理,如果泥土厚度比较大或者泥土黏性较大,可以借助2A溶液对泥土进行浸润,达到简单快速的清理效果②。

2.2 颜料变色、褪色

顏料变色、褪色,即彩绘陶器的颜料色相发生改变的现象。陶器文物出土后,受到微粒覆盖和紫外线、红外线等光线因素的影响,各项化学变化加快,由此发生陶器颜色加深或陶器表面彩绘变色、褪色的现象③。

2.3 彩绘层龟裂、起翘、空鼓、脱落

在胶结材料老化或损失的内部原因和外部相对湿度变化的共同影响下,陶器文物会出现彩绘层龟裂、起翘、空鼓、脱落等现象。龟裂病害指的是陶器文物出土后,其涂料表层出现细密的网纹裂纹现象。起翘病害是涂料与附着物发生局部脱落,但脱落区边缘部分仍然与附着物连接的一种病害。空鼓病害是涂料表面部分脱落,但脱落部分周围仍然连接着涂料表面的一种现象。

2.4 胎体开裂、剥落、残断

胎体开裂即陶器文物彩绘层或陶胎出现未穿透其厚度的裂纹现象,后发展为可以穿透彩绘层或陶胎的裂缝现象。陶器在烧制时,由于材料结构的耐热缩变性能存在差异,在水的冻融、温湿度变化、无机盐溶解和结晶等外部因素的作用下,烧成后的陶胎空隙会在胎体内部产生裂缝,造成胎体开裂④。胎体剥落是指陶胎表面有部分脱落,但是没有对陶器造成结构性破坏的现象。陶器长期深埋于地下,且部分陶器胎体较为疏松,同时受到温湿度、微生物等因素的影响,会造成陶器表面呈片状剥落,甚至露出胎体。胎体残断是一种影响和破坏陶器文物结构性完整的现象⑤。

3 陶器文物保护与修复策略

3.1 做好陶器文物保护修复前的工作

首先,在修复陶器文物前,需要对出土陶器文物的年代、材质、外形等信息进行分析。不同时期的陶器文物有着独特的历史特点,深刻地反映着当时社会的真实面貌和艺术成就,不同时期、不同地区制造的陶器在外形和材质上也会有很大的差别⑥。因此,分析陶器文物的历史背景和出土信息,可以帮助文物保护修复人员获得更加完整的修复信息,保证修复工作的科学性及准确性,从而更加科学高效地对文物进行保护和修复,避免给文物造成不可逆的损害,将陶器文物尽可能地还原到最初的样貌。其次,修复人员应当在科学仪器的帮助下对陶器文物进行检测,了解、分析其材质、整体结构、烧制工艺和颜料组成等,为陶器文物修复提供足够的信息和数据支撑,更好地选择合适的修复技术和修复材料。最后,修复人员需要充分了解陶器的基本信息,掌握其材质、大小、重量、损坏情况等信息,选择合适的修复方法,提高陶器文物修复的质量和准确性。

3.2 严格遵循陶器文物修复的步骤

3.2.1 清洗

陶器文物修复的首要步骤是在不伤及器物本体、保证文物安全的前提下,对其表面污染物进行清洗。一般而言,清洗需要遵循先实验后应用的原则,在代用品或仿制品上进行试验,试验成功后才能在陶器文物上进行小块试验,进而对陶器文物进行逐步清理⑦。通常采用刷子、竹签、洗耳球、解剖刀、微型钻头等清洗工具对陶器文物表面污染物进行敲打、挖剔、削切、打磨等清理工作。但是,要想彻底清除陶器文物表面污染物,难免会导致陶器损坏,此时需要用棉花蘸取去离子水、乙醇或丙酮溶液涂抹在污染的表层,再采用机械清洗法,在保护文物安全的基础上进行文物清理工作。此外,对于具有可溶盐、难溶盐、有机污染和部分生物污染物的陶器文物,可以采用化学清洗的方法,利用化学药剂(如离子交换树脂、AB57、EDTA等具有优良性能的化学络合剂等),通过涂刷、贴敷等方式,使其与污染物发生反应,从而将污染物去除。

3.2.2 黏结

黏结是陶器文物修复中最为复杂的一个步骤。对于破碎程度大、散乱块数多的陶器文物,需要在确定陶片位置并做好标注后,对其进行拼核。随即结合陶器的特点,选择合适的黏结材料(主要包括树脂型、橡胶型和混合溶液型等)和黏结方法(包括热塑法、热固法等),并在使用前用废弃的陶片进行相应的黏结试验。在选择黏结剂时,要保证黏结剂可以保持陶器文物的原有面貌,并且具有很高的安全性、流动性、稳定性和可逆性,在固化后有很好的收缩率、韧性和可操作性,以便在还原陶器文物外观的前提下,保证其黏结效果⑧。在进行黏结时,先涂上黏结剂,然后用手指按压陶片,减少接合缝隙,排出试剂中的空气,并按照从下至上、从底到口沿、从主件到附件的顺序进行黏结,除了一些器形较大和损坏比较严重的器物外,尽可能做到一次性黏结。

3.2.3 配补

一般来说,陶器的质地主要有粗松和紧密两种。根据陶器文物质地的不同,选择合适的配补材料,通常使用白水泥、石膏粉等材料,用于陶器文物的短缺处和空隙处,既可以更好地恢复陶器文物的原貌,又可以有效地防止陶器遭受二次破坏。对于质地较为松散的陶器文物,可以使用虫胶、酒精、石膏粉进行修补,使其更加坚固;对于质地较为紧密的陶器文物,可以适度采用硝基清漆与稀释剂、石膏粉按比例混合的方式进行配补,并对其进行认真的观察,待达到一定的硬度后,再用砂纸打磨陶器文物表层,直至光滑,使其触摸时不会有明显的凹凸感。

3.2.4 加固

陶器文物在长期埋藏的过程中,由于胶料老化等,出土后又受到环境变化影响,其颜料容易发生粉化,陶器本身的水分也会迅速减少,彩绘层和打底层的湿胀和干缩率存在差异,所以就会产生彩绘层龟裂、起翘、金箔起翘等问题,甚至还会造成陶器胎体的脱落,影响文物的完整性。因此,需要对陶器文物进行加固,对于出现粉化现象的陶器,使用1.5%浓度的AC33溶液喷洒加固陶器文物颜料层,同时在裂缝处用7%浓度的B72-乙酸乙酯溶液进行滴注加固。

3.2.5 作色

作色是通过对陶器修复部分进行上色处理,使陶器颜色、纹饰复原到器物破损之前的“完好”状态,达到修饰、淡化修复痕迹的目的,恢复文物原貌。一般而言,作色材料主要包括黏结剂、着色剂、稀释剂。黏结剂应具有较好的附着性,不易脱落,但在必要时可安全地除去,可以与颜料良好结合,不会造成颜料变色问题,且具有较好的耐老化性能,不会褪色,不会变质;着色剂可以使用天然矿物质颜料、油画颜料、丙烯颜料等;稀释剂可以用来使涂料中的成膜物质溶解或分散成液体,不同的着色媒介需要使用不同的稀释剂或溶剂,如丙烯画颜料可用水进行稀释,而丙烯酸酯色漆可用香蕉水、天那水等有机溶剂进行调色。需要注意的是,选择的作色材料必须与陶器的色相相匹配,在调色完成后,使用合适的作色工具和方法,如笔绘、喷涂、罩光等对陶器进行作色。

3.3 合理利用信息技术

为避免修复工作对陶器文物造成二次伤害,修复人员可以合理利用信息技术,借助熔融沉积技术、立体平版印刷技术、选择性激光烧结技术、分层实体制造法等技术,实现对陶器文物无接触、数字化的扫描,全面采集陶器文物的三维点位数据,进行三维数字化建模处理,还原陶器文物原貌,保证修复工作的安全性和准确性⑨。例如,在修复毕节双树湾汉代古墓群出土的陶器文物时,可以采用熔融沉积技术以及立体平版印刷技术。首先,在对陶器文物进行清理的基础上,利用手持式3D扫描仪对其进行定位扫描,收集陶器文物的数字化数据并进行存档,然后对其进行预处理。其次,处理采集到的数据,得到更加准确的3D数据,在对原始数据进行修复后,生成stl文件,并将该文件导入3D软件中进行建模,得到破损陶器文物的3D模型。在软件中对该陶器进行虚拟拼接,形成完整的陶器文物模型。再次,根据建模成果,可以利用熔融沉积技术,选择ABS塑料作为打印材料打印修复补配件。但是打印完成的补配件表面容易出现“层阶效应”,无法保证补配件的光滑性。此时,可以利用立体平版印刷技术,选择具有光敏树脂特性的环氧树脂作为打印材料,打印出的补配件材料与陶器文物外形、结构、纹饰等具有极高的适配性,且不会出现“层阶效应”。最后,在完成上述操作流程后,修复人员可以对陶器文物的纹路进行处理,先使用水砂纸对其进行打磨,再使用虚拟黏合技术将陶器文物与补配件进行黏合。可以采用外壁较薄、材料较轻的光敏树脂3D技术修补配件,在陶器内壁上均匀涂抹石膏,如果其接缝有间隙,则可采用石膏进行找补。在此基础上,采用滑石、石英、香灰、丙烯、磁粉、黄土、清漆等材料对其进行着色,并将其与传统的修补方法相结合,在补配件表面绘制花纹,完成对陶器文物的修复。

4 结语

综上所述,陶器文物作为历史发展的见证者,是重要的历史文化遗产,其出土和保护修复具有重要的价值意义。陶器文物长期深藏于地下,容易受到自然因素的影响,出现不同程度的损坏,同时由于其出土后的周围环境发生巨变,如果保护不及时、不合理,会对陶器文物造成不可逆的损坏。因此,在陶器文物出土后,文物工作者需要对其进行科学、及时的保护以及后期修复和完善,在保证文物安全的前提下,做好陶器文物保护修复前的工作、严格遵循陶器文物修复的步骤、合理利用信息技术,尽可能恢复文物原貌。

注释

①刘芬.陶器文物保护的影响因素及修复方法分析[J].收藏与投资,2022(8):131-134.

②师洋.陶器文物保护的影响因素与修复方法探究[J].文化月刊,2022(1):130-131.

③临夏州博物馆“干冰清洗技术对陶器文物清洗的探索”课题组,杜马玉.干冰清洗技术对陶器文物清洗的探索[J].文物鑒定与鉴赏,2019(21):55-59.

④赵志强,文国勋,周珺,等.湖南攸县网岭古墓群出土西汉陶器的科学分析[J].中国陶瓷,2023(3):62-67.

⑤张媛.改性陶瓷环保胶粘剂在陶瓷类文物修复中的应用[J].化学与粘合,2023(1):93-96.

⑥刘宏帅,纪东歌,周华.陶瓷修复中原有锔钉的处理方法:以光绪款粉彩缠枝花果纹壮罐的修复为例[J].陶瓷研究,2022(2):26-30.

⑦李其江,王宪旅,袁枫,等.古陶瓷修复用碱激发偏高岭土基胶凝聚合材料的制备及性能[J].陶瓷学报,2021(2):325-332.

⑧史旭.快、简、准:陶器考古修复刍议:以吉家庄遗址环底陶罐修复为例[J].陶瓷,2022(7):65-69.

⑨周麟麟,刘桂华,王希平.试谈青州香山汉墓陪葬坑彩绘陶器的保护与修复[J].海岱考古,2019(00):466-487.