基于三维扫描打印技术的馆藏玉器文物仿制及思考

2024-03-22周璐

周璐

摘 要:为实现文物价值的广泛传播,促进文物活化利用,博物馆需对一些具有重要价值的文物进行仿制。文章以南京博物院馆藏草鞋山遗址出土玉琮的仿制为例,对三维扫描打印技术在玉器文物仿制中的应用进行相关讨论,实践证明,三维扫描打印技术结合瓷器类文物修复技术应用于玉器文物的仿制工作是切实可行的。三维扫描打印技术极大地简化了传统用相近玉料直接雕刻加工或是用有机合成法、人工合成法仿造古玉的流程,打印好的文物模型纹饰清晰、精准度高,经随色仿古后可达较好的展陈效果,为文物的仿制工作积累了经验。

关键词:三维扫描打印;玉器文物;仿制

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.02.009

文物仿制是博物馆的基础性工作之一。“仿制”在《辞海》中的定义同“仿造”,意指模仿一定的式样制造。博物馆有关文物的仿制工作多是为了满足展陈需求以确保主题的完整性,其最终目的不仅是为了实现文物价值的再利用,更是为保障博物馆直观教育活动的有序开展。近年来,博物馆事业蓬勃发展,对展陈的文物藏品需求量显著增多,而早期考古出土文物多归属于省、市级博物馆,随着各县、区级博物馆的发展,展陈文物的短缺情况日益突出。此外,各单位在社会教育活动及文创开发过程中,基于文物保护的目的以及文物安全的考虑,也需要一定的文物仿制件。如本文讨论的苏州草鞋山考古遗址公园,原出土文物与遗址公园的展示匹配度较高,是遗址价值展示的重要物证,因此,须进行文物仿制工作以完善展陈主题。

此次经国家文物局批复同意,苏州工业园区管委会在草鞋山遗址打造了“行走在遗址间”的主题展厅,而南京博物院恰好藏有一件草鞋山遗址出土的具有代表性的精品文物—玉琮。为了更好地展示、宣传草鞋山文化,同时考虑到文物安全,南京博物院决定采用三维扫描打印技术结合瓷器类文物修复工艺对该件玉琮进行仿制,确保向公众呈现草鞋山遗址文化的最佳效果,充分发挥其社会教育功能。

1 三维扫描打印技术在博物馆工作中的应用

三维扫描打印技术已普遍应用于博物馆馆藏文物保护的实际工作中,主要体现在青铜、陶瓷、壁画、建筑等多个领域。故宫博物院、北京师范大学信息科学与技术学院、文化遗产数字化保护与虚拟现实北京市重点实验室分别以文物仿制、文物碎片拼接和残缺文物修复三个典型应用为例,共同探讨了三维打印技術在文物保护领域应用中涉及的技术和方法①。中国国家博物馆以馆藏鎏金铜观音造像、战国双兽首三轮盘的仿制为例,通过比较法与复原实验的方法,摸索出3D数据采集、3D模型制作、3D打印、传统随色等一整套完整的工序,在金属文物传统复制工艺中成功地融入了3D打印技术,解决了直接采用传统翻模铸造工艺进行文物复制的难题②。上海博物馆文物保护科技中心运用比较法与复原实验的方法,将3D打印技术融合到上海崧泽遗址博物馆馆藏灰陶镂空陶豆的复制工作中,对传统接触式采集、复制文物信息可能带来的二次损害风险进行了有效避免③。上海博物馆文物修复研究室采用带有非接触式扫描特点的3D打印技术复制了一件带盖黑陶罐,并提出3D打印技术能以其与传统修复手法相比之下的无损、快速、精确等特点,在文物修复中发挥作用④。通过三维扫描打印技术在博物馆领域的有效应用,提高文物复制、仿制效率的同时增强对文物的安全保护意识。

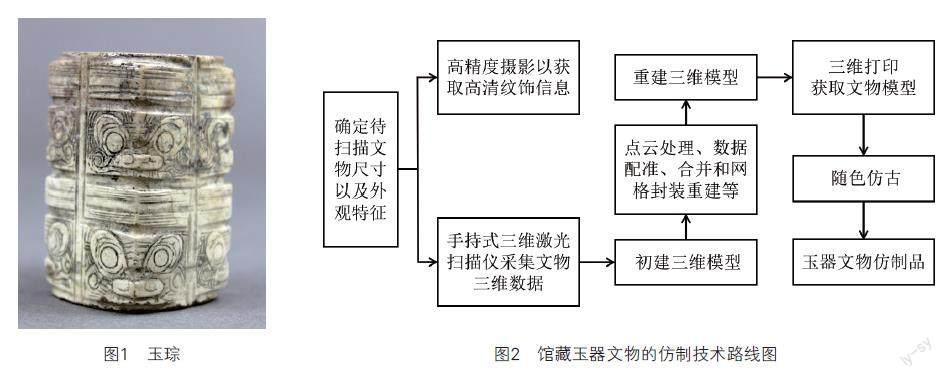

2 馆藏玉器文物的仿制

南京博物院馆藏草鞋山遗址出土的玉琮是良渚古城遗产价值的重要承载要素,属一级文物。该件玉琮呈中空矮方状体,器表以四角(均大于90°)为中线,依照纹饰分上、下两节,每节由羽冠及神人兽面纹组成。羽冠阴刻平行直线,重圈为眼,嘴部呈长方形,刻螺旋纹,面纹皆刻繁密的卷云纹作地纹,纹饰繁缛,雕琢精细(图1)。

基于我国文物保护条例,《中华人民共和国文物保护法》第四章“馆藏文物”第四十六条规定:“复制、拍摄、拓印馆藏文物,不得对馆藏文物造成损害。”此次仿制工作以“非接触文物本体”为主要核心,在充分保障文物安全的大前提下最大限度真实、精确地反映文物的形貌特征。采用以“非接触式”获取信息为特点的三维扫描技术对此件玉琮进行数据采集,在完成三维建模后等比例缩放,选用光敏树脂材料打印成型,最后结合瓷器类文物修复的传统技法,在打印好的模型上随色、仿古,务求精准再现玉器文物特征的同时,做到尺寸、重量、材质等与原件存在区别。馆藏玉器文物的仿制技术路线如图2所示。

2.1 数据采集

为使采集的数据更加精准,能全方位、真实地反映文物细节,选择手持式三维激光扫描仪和高精度摄影来完成玉器文物的数据采集工作。相较于常规的三维激光扫描仪,手持式三维激光扫描仪的优势在于:第一,采集数据时无需对文物做喷粉处理,点云数据通过激光反射点获取,三维扫描过程始终与文物保持约1m的距离,可避免外来物质对文物可能造成的损伤,最大限度确保文物安全;第二,扫描范围最大可达550mm×600mm,且每秒可获得90万个点数,能够快速捕捉文物信息;第三,采用“26+14+1”条激光束组合并集成数据模块,即26条交叉激光束快速扫描文物整体,14条平行激光束扫描细部特征,1条单线激光束扫描深孔及死角,分辨率及数据精度均可达0.01mm,且重复精度稳定,可准确还原文物细节;第四,可在电脑上实时查看正在执行以及还需执行的操作,随时对获取的数据进行修改。

2.2 三维建模

采集的文物数据完成初步三维建模后,还需通过Geomagic studio、Auto CAD等计算机软件进行三维重建。三维重建包括获取数据、点云处理、数据配准、合并和网格封装重建等主要步骤,由于受到外部噪声的影响,获取的数据同时包括扫描对象以及扫描对象以外的数据,扫描获取的点云数据通常存在重叠、多余、缺失、干扰等问题⑤,需进行去噪、修复、光滑、补洞、整合等处理。为了能够更加准确地建立文物模型,将处理后的数据进行重构,反复校对整体造型、局部细节后等比例放大,随即将数据发送给三维打印设备,生成文物的三维模型。

2.3 模型打印

此次三维打印工作采用最早发展起来的快速成型技术—光固化成型工艺(SLA),其基本原理主要是利用光敏树脂在特定波长(250~400nm)的紫外线照射下,能够发生聚合反应并固化。三维打印工作是由从点到线依次固化而成的层截面,反复累积重叠完成的实体绘制⑥。三维实体打印完成后,还须进行静置、强制固化、去粉、包覆等后续处理措施,以加强模具成型强度以及延长模具的保存时效⑦。依据确定好的模型参数有序地进行三维打印,可得到高精度的文物仿制品模型。

鉴于此次玉器文物仿制主要是用于博物馆展陈,完善“行走在遗址间”主题展厅,实现历史文化信息的有效传递,同时考虑到仿制有别于复制,以及文物本体颜色是较淡的米黄色,因此打印材料选用白色光敏树脂最适宜。该材料不仅表面光滑、精度高,具有防水、防湿的特性,且易于精加工及随色、仿古等后处理工艺。由于光敏树脂质量较轻且文物体积较小,考虑到长期展陈可能出现的问题,故选择实心打印。此外,随色仿古工艺中用到的有机溶剂与矿物颜料混合后,虽薄但仍有一定厚度,为了更好地呈现玉器文物的特有质感,需反复叠加不同颜色。因此,建模时在原有参数的基础上,将该件文物的阴刻纹样加深1mm,以便最终获得更好的仿制效果。

2.4 随色仿古

玉器,本质上属于石质,有其特殊的颜色、光泽。此次仿制的玉琮为草鞋山遗址出土,由于长期的埋藏,玉质较疏松的部位或是裂绺、伤残磕碰处受到土壤中有机物、微生物等侵蚀,形成颜色深浅不一、分布不匀的沁色,增加了仿制工作的难度。为完整、详细地还原玉器文物携带的历史信息,尽可能提高仿真度,随色仿古时,需解决以下难点:第一,选用具有一定优越性的白色光敏树脂进行打印,获得的文物模型表面较为光滑致密,随色仿古时如何增强颜料的附着力;第二,玉器文物携带的自然沁色,其層次有疏有密,颜色错综复杂且浓淡有别,如何在随色仿古时以微小的色差变化表现出自然的过渡性;第三,如何避免仿制的颜色浮于模型表面,体现玉器文物所特有的温润质感。

采用瓷器类文物修复工艺对该件玉琮模型进行随色仿古。首先,为增强颜料在文物模型表面的附着力,同时又不破坏打印好的纹饰,可先用较细的砂纸打磨模型表面使其略有粗糙感,以增加模型表面与颜料的黏合度。再取釉料、稀释剂以及颜色相近的矿物颜料,依据原有玉色混合后,用较大笔刷反复涂刷以增加整体通透感。其次,依据文物表面色斑的分布特点以及沁色的过渡规律,选用着色均匀、显色稳定的矿物颜料,采用挫、拍、揉、扫、跺、擦、点、涂等技法由浅入深、由轻到重层层叠加,深入细致地刻画纹理,使其表现出丰富逼真的色彩关系,呈现出较强的立体质感。对于阴刻纹样的还原,则选用极细勾线笔蘸取颜料进行勾勒补充。最后,采用喷涂法对仿制好的文物模型进行整体加固,适当提高釉料占比以增加浓稠感,反复喷涂直至颜色完全融入其中,固化后,用白色麂皮布进行整体抛光,还原玉器文物特有的温润质感(图3)。

3 文物仿制在博物馆展陈中的作用与意义

从此次为满足苏州草鞋山考古遗址公园展陈需求而仿制的玉器文物来看,随着博物馆展陈需求的日益增多,在不久的将来,也许会有更多的遗址公园或博物馆需要制作仿制品来补充、完善展示链。笔者认为,这类仿制品不是在“造假”,而是为了更好地展现古代社会文化遗迹,具有“以文补文”⑧的作用,在书本上读历史是历史,而现如今在遗址现场或博物馆观展也是读历史。因此,笔者提出仿制文物具有满足陈列需求和补充展示内容两点新作用与意义。

首先,满足陈列需求。文物最重要的作用与意义是向公众展示它自身所携带的历史信息,便于公众解读历史。目前,我国正在全面推进文化建设,在城市中以考古遗址或遗迹为点开展遗址公园的建设,遗址公园的文化内涵除起到传承文化保护、承担社会教育责任的基础性作用外,更能培养公众积极健康的心态、鼓励公众获得知识、引导公众分享文化遗产保护成果。在这类遗址公园中建设展厅或小型博物馆,能够更好地阐释遗址所揭示的人类文化发展史,正如苏州建设的草鞋山遗址博物馆,能够反映文化内涵且具有重要价值的精品文物归属于更高级别的博物馆贮藏,考虑到借展手续烦琐、文物安全等问题,就需要借助文物仿制手段以满足陈列需求。

其次,补充展示内容。近年来,博物馆“游”的火热,带动了一批遗址类城市公园、城墙公众活动区域的发展,而这类遗址是城市发展中重要的遗迹遗物,对书写城市文化具有重要意义,须予以高度重视。有关这类遗址公园的开拓和发展,需要注入与之匹配的文化内涵,不仅要有相应的陈列展览,而且要有内容与文化的输出,仿制文物就在其中充当了尤为重要的补充角色。正如苏州草鞋山这类遗址公园,从建设之初便规划展览展示与草鞋山遗址相关的重要出土文物,仿制文物不仅能够提升、完善遗址公园的展示内容,更是丰富了新石器时期先民在草鞋山的生活状态。

4 结语

笔者有幸对南京博物院馆藏草鞋山遗址出土的玉器文物进行仿制,通过零接触式三维扫描技术获取文物信息,经专业软件处理数据建立三维模型,用光敏树脂打印以获得文物模型,采用瓷器类文物的修复工艺还原整体颜色、质感,并妥善处理采集的文物信息。制作完成后的仿制品,在质地、尺寸等方面均与文物原件严格区分,但在外观上达到了“远观一致、近看有别”的效果,能够满足博物馆陈列展览的需求。与此同时,三维扫描打印技术虽以高效、精准、无损害等几大优势被广泛应用于文物复制、仿制以及修复领域,但还原文物上的精细纹饰仍有欠缺。因此,在三维扫描打印等现代新技术快速发展的今天,仍需不断探索、完善传统工艺,二者互补共存、互为驱动,更加有效地服务于博物馆事业。

中国博物馆行业发展至今,在文物仿制技术成熟的基础上,我们对“文物仿制”有了更新的认识,它不仅是博物馆、遗址公园陈列展览中的辅助手段,便于公众参观、了解其文化内涵,同时也是文物资源与使用的“替补”,能够切实解决文物资源归属矛盾与使用手续烦琐、文物安全得不到保障等问题。对文物仿制品我们应予以正确认识,文物仿制不是造假,它是替代、补充展陈中重要文物的“替补”,能够起到替代文物原件帮助展览阐释的作用,因此,对于博物馆所需的这类仿制品,我们要提出更高的要求。在满足博物馆展陈需求的基础上,运用现有的技术手段最大限度地还原文物细节、文物状貌,使公众获得最好的参观体验。同时,我们也要遵循文物仿制品的使用规范,在展陈中明确使用其为仿制品的永久性标识,充分尊重文物原件的完整性。

注释

①史宁昌,曲亮,高飞,等.三维打印技术在文物修复保护中的应用[J].博物院,2017(4):131-136.

②张鹏宇.3D打印技术在金属文物复制中的应用:以中国国家博物馆馆藏鎏金铜观音造像、双兽首三轮盘的仿制为例[J].博物院,2021(4):123-127.

③卜卫民.3D打印技术在古代早期陶器复制中的应用[J].工业设计,2018(5):128-130.

④杨蕴.浅谈3D打印技术在陶瓷类文物修复和复制中的应用[J].文物保护与考古科学,2015(2):110-113.

⑤李英,孙茂银,吴健,等.数字化复合3D打印技术在文物领域的研究及应用[J].计算机时代,2021(10):58-60.

⑥孔祥忠.SLA光固化3D打印成型技术研究[J].中国设备工程,2021(11):207-208.

⑦R.J.Valkenburg,A.M.Mclvor.Accurate 3D Measurement Using A Structured Light System[J].Image and Vision Computing,1998(2):99-110.

⑧成仲旭,吴海涛.博物馆的文物复制[J].中国博物馆,1993(2):59-62.