从空间性阅读到“不仁”伦理学*

——《老子·五章》王弼注钱锺书说辨正

2024-03-14刘梁剑

刘梁剑

钱锺书《管锥编》讨论《老子·五章》王弼注,提出不少睿智的洞见。不过,一些地方也让人感到于义未安。德国汉学家瓦格纳关于链体风格的讨论启发我们,把握王弼注的义理需要系心注文的空间结构。从伦理学的角度看,《老子·五章》及王弼注实际上提出了一种“不仁”伦理学。这一伦理学并非如钱氏所言,反驳以目的论的方式理解天地与强调“天地不仁”有别于“圣人不仁”,而是试图由“天地不仁”推出“圣人不仁”。这种“法自然”的做法并没有陷入摩尔意义上的自然主义谬误。

空间性阅读:由钱锺书及瓦格纳说起

《老子·五章》:

天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。

“仁”是大家普遍接受的正面价值,“天地”是古人神圣的存在,(1)参见冯友兰:《三松堂全集》第2卷,河南人民出版社2001年版,第281页。对冯说的阐发,可参见刘梁剑:《翻译-阐发与严复造天演论:中国现代思想生成的一个面向》,《哲学分析》2019年第5期。圣人亦然。老子是断然否定“仁”吗?如此违背常识(common sense)的惊世骇俗之论,是胡言(nonsense)吗?

真诚的解读者总是秉持“厚道原则”,不是率尔否定作者,而是努力理解作者,思考其言说的合理性(to make sense),努力学习其中可能包含的智慧。王弼《老子注》便努力对“不仁”做合理化解读。其注“天地不仁,以万物为刍狗”云:

天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也。仁者必造立施化,有恩有为。造立施化,则物失其真。有恩有为,则物不具存。物不具存,则不足以备载矣。天地不为兽生刍,而兽食刍;不为人生狗,而人食狗。无为于万物而万物各适其所用,则莫不赡矣。若慧由己树,未足任也。(2)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,中华书局1980年版,第13页。

其注“圣人不仁,以百姓为刍狗”云:

圣人与天地合其德,以百姓比刍狗也。(3)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第14页。

王弼此注,玄思与文心交相辉映,值得我们细加品味。钱锺书《管锥编》有一则专论王弼此注,亦是精义纷呈。其要点有二:其一,释“天地不仁”为反目的论;其二,辨明“天地不仁”与“圣人不仁”之别。释“天地不仁”:

“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗”;《注》:“物不具存,则不足以备载矣。地不为兽生刍而兽食刍;不为人生狗而人食狗。……圣人与天地合其德,以百姓比刍狗也。”按“刍狗”即《庄子·天运》篇之“已陈刍狗”,喻无所爱惜,苏辙《老子解》等早言之。王注望文曲解,而亦具至理,故严复叹赏曰:“此四语括尽达尔文新理,至哉王辅嗣!”然严氏虽驰域外以观昭旷,未得环中而合肯綮,尚是浪为配当。王弼所明,非物竞之“新理”,乃辟陈言“目的论”(teleology)。(4)钱锺书:《管锥编》,中华书局1986年版,第417页。

其辨明“天地不仁”与“圣人不仁”之别:

曰“天地不仁”,明事之实然,格物之理也。曰“圣人不仁”,示人所宜然,治心之教也。前者百世之公言,后者一家之私说。至于人与天地合德而成圣,则事愿或相违,心力每不副,仰高钻坚,画虎刻鹄,宜然者又未必果然。此不可不熟察而分别言之也。(5)钱锺书:《管锥编》,第422页。

钱说触类旁通,辨析精微,富有洞见。钱氏一方面指出,王弼对“刍狗”的理解(解为“刍”与“狗”)属于望文曲解,另一方面又并不因此文献学上的失误而否定王注包含高明的义理。一方面肯定严复中西相参视野开阔,另一方面又批评严复未能把握王弼所明之至理。钱说还辨析了三种“然”,即“实然”“宜然”和“果然”,复用“事与愿违”表示“果然”与“宜然”之间的距离。这同时也表现了钱氏锻造概念工具以辨名析理的能力。

不过,如细加思量,钱说亦有进一步讨论的余地。如钱氏认为,王弼注旨在反驳以目的论的方式理解天地,此点恐怕亦是“未得环中而合肯綮”。如将“目的论”改为“有偏私的目的论”,则庶几近之。再如钱氏强调“天地不仁”有别于“圣人不仁”,但老子、王弼显然试图“推天道以明人事”,由“天地不仁”推出“圣人不仁”,所谓“法自然”是也。倘若如此,则不妨进一步问,“法自然”是否存在从事实推出规范的自然主义谬误(naturalistic fallacy)?这是一个值得深究的义理问题。

不过,为明其义理,还需要注意其写作风格。魏晋风流,善于说理。所谓善者,“说”与“理”兼妙:所说之理妙,说理的方式也妙。说理的方式不仅仅是一个关乎言辞之美的修辞问题。说理的方式包括语言的展布,即句式和结构,玄学家自觉地将其用之于义理的形式显现或形式指引。(6)孙周兴考察了海德格尔的“形式指引”,参见孙周兴:《形式显示的现象学——海德格尔早期弗莱堡讲座研究》,《现代哲学》2002年第4期。李巍也论及《庄子》中如何“显示”不可说之道的问题,参见李巍:《再读〈齐物论〉:从道不可说到经世致用》,《中州学刊》2023年第1期。在《老子》及王弼注那里,一个突出的形式显现,便是德国汉学家瓦格纳所注意到的“interlocking parallel style”,杨立华将其翻译为“链体风格”。“链体”形象地传达出两个思想要素既平行(parallel)又交错展开(interlocking)的特征。杨立华在译注中将链体与骈体相对照以说明其特征:“‘链体’与我们熟悉的‘骈体’有相同之处,但‘骈体’风格往往只强调对偶句子间横向的对称关系,而‘链体’风格则在横向的对称关系之外,要求关键语汇或思想要素的纵向连续性。……王弼行文中常常出现的‘链体风格’,并不仅仅是一种文人式写作惯习,如六朝时期盛行的骈体文风,而是出于一种思想表达的需要。所谓‘链体’,即两个思想要素平行交错地展开。”(7)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,杨立华译,江苏人民出版社2008年版,第47页。

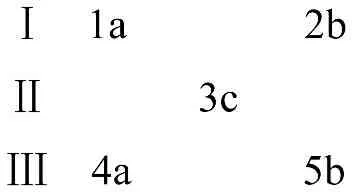

《老子·六十四章》:“为者败之,执者失之。

是以圣人,无为故无败,无执故无失。”瓦格纳以此为例说明链体风格。“为者败之”(1a)与“执者失之”(2b)构成平行的对子,属于第Ⅰ层。“无为故无败”(4a)与“无执故无失”(5b)亦然,属于第Ⅲ层。“是以圣人”(3c)属于居间的第Ⅱ层。“为者败之”又经“是以圣人”与“无为故无败”构成纵向连续体,“执者失之”与“无执故无失”的关系亦然。其总体结构,可图示如下:

就义理而言,这里处理了三个问题:“首先是‘为’和‘执’的结果;其次是在‘为’的权力动力学与被‘执’的财富之间的一般的平行关系;第三是圣人的行为在普遍法则中有其基础。这三者中只有一个问题是以言语的方式表达的。其他二者只是通过诸如链体结构和对子组这样的结构安排在形式上表达出来的。”(8)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第59页。因此,在一般的意义上,理解链体风格“要求非常独特的读解策略”,(9)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第61页。汉学家梅勒分析了《老子》的超文本链接,也认为超文本链接邀请读者采取一种不同于通行线性阅读的阅读策略。参见[德]汉斯-格奥尔格·梅勒:《〈道德经〉的哲学》,刘增光译,人民出版社2010年版,第5页。因为“普通的文本是以线性的字符传达信息的,而链体风格则以空间性、结构性信息为主”,(10)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第58页。“一句接着一句的传统的线性阅读法必须放弃,以便引入旨在建构相关陈述的复杂宏观和微观结构的空间性阅读;仅是对这一结构的理解,就可以使读者把握该陈述的意义。有声和无声的文本的语言和结构组件的整合性运用是极其简约的。”(11)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第61页。在本体论的层面,王弼的链体风格“不仅是一种形式上的手法,而且与特定的哲学观念和追求相关”(第91页),那就是“发现‘所以’的必然特征”(第813页)。这一点在《老子指略》中尤为突出。

不难看出,《老子·五章》王弼注也有复杂的链体风格。因此,空间性阅读也是必要的义理解读策略。不过,在分析链体风格之前,不妨先留意一下注文中的“丫叉句法”(Chiasmus)。钱锺书论《毛诗正义》之《关雎》诗《小序》:“《序》云:‘是以《关雎》乐得淑女以配君子,忧在进贤,不淫其色,哀窈窕,思贤才。’……‘哀窈窕’句紧承‘不淫其色’句,‘思贤才’句遥承‘忧在进贤’句,此古人修词一法。如《卷阿》:‘凤凰鸣兮,于彼高冈;梧桐出兮,于彼朝阳;菶菶萋萋,雝雝喈喈’,以‘菶菶’句近接梧桐而以‘雝雝’句远应凤凰。……古希腊谈艺谓之‘丫叉句法’(Chiasmus),《关雎·序》中四语亦属此类。”(12)钱锺书:《管锥编》,第65—66页。王弼注先说“无为无造……不仁”,接着以“仁”紧承“不仁”,以“造立施化”近承“无造”,复以“有恩有为”远应“无为”。这可以说是较复杂的丫叉句法。钱锺书似乎并没有注意到这一点。更重要的是,钱锺书以丫叉句法为“古人修词一法”,仅着眼于文辞之美,并没有进而讨论修辞与思想的关系,以及相应的义理解读策略。

“天地不仁”辟“有偏私的目的论”

钱氏以“天地不仁”为反目的论,特别指出需准确把握“不仁”的含义:“‘不仁’有两,不可不辨。一如《论语·阳货》之‘予之不仁也’或《孟子·离娄》之‘不仁暴其民’,凉薄或凶残也。二如《素问·痹论》第四三之‘不痛不仁’……麻木或痴顽也。前者忍心,后者无知。”(13)钱锺书:《管锥编》,第418页。后一种“不仁”是完全不能感知到客体的痛苦,所谓“无知”是也;前一种“不仁”是虽能感知到客体的痛苦,却依然觉得痛痒不相干,或忍心任其痛苦,或更有甚者乐观其痛苦。“天地不仁”则“属后义,如虚舟之触,飘瓦之墮,虽灭顶破额,而行所无事,出非有意”。(14)钱锺书:《管锥编》,第418页。钱氏博引荀子、王充、韩愈之说及西方哲人如卢克莱修、培根、斯宾诺莎等,旁证“刍狗万物,乃天地无心而‘不相关’、‘不省记’,非天地忍心‘异心’而不悯惜”。(15)钱锺书:《管锥编》,第419页。斯宾诺莎的伦理学主张天地无心,持准实在论(Quasi-realism)的当代伦理学家布莱克本也有类似的看法:“宇宙中,没有神灵书写出良善行为的准则,大自然对是非善恶漠不关心。”见[英]西蒙·布莱克本:《我们时代的伦理学》,梁曼莉译,译林出版社2013年版,第113页。天地无心,无有意志,无有目的。

然而,如此理解的‘天地’是物质化、自然界化的天地,恐非老子、王弼之意。钱氏所引荀子、王充、韩愈,不期然都是取“天人相分”的进路,而《老子·五章》以“天地不仁”言天道,复以“圣人不仁”言人事,则是从前者引出后者,推天道以明人事,其进路乃是有别于“天人相分”的“天人相合”。这也是王弼的取径。天地不仁,以成就万物(而非某物)为目的。“物不具存,则不足以备载矣”中的“具”“备”已凸显此义。然钱氏引注文不全,此义需回到王注全文以明之。

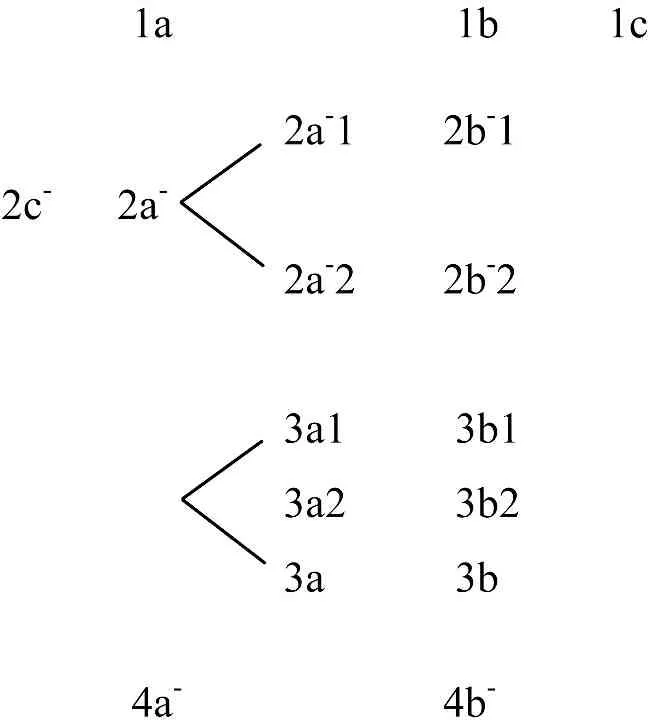

接下来,我们先仿照瓦格纳的做法而稍加变化,分析并图解王弼注文的结构如下:

天地任自然,无为无造(1a),万物自相治理(1b),故不仁(1c)也。

仁者(2c-)必造立施化,有恩有为(2a-)。造立施化(2a-1),则物失其真(2b-1)。有恩有为(2a-2),则物不具存。物不具存,则不足以备载(2b-2)。

天地不为兽生刍(3a1),(16)钱注引文作“地不为兽生刍”。楼宇烈校释王弼《老子道德经注》,以浙江书局刻明华亭张之象本为底本(同四部备要本及诸子集成本),此处据《道藏集注》本校改为“天地不为兽生刍”。他认为,《老子》经文为“天地不仁”,此处注文当亦作“天地不为兽生刍”。参见王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第13页。而兽食刍(3b);不为人生狗(3a2),而人食狗(3b2)。无为于万物(3a),而万物各适其所用,则莫不赡矣(3b)。

若慧由己树(4a-),未足任也(4b-)。

我们对注中的关键义理要素加了编号,如“1a”,“1”表示第一层义理结构,“a”表示此义理结构中的一个义理要素。具体而言,a代表的义素是行为模式,b代表的义素是行为后果。就“3a”“2a-”“1a”的关系而言,它们虽分属不同的义理层次,但分享了共同的义理要素,而其中a为正说,a-为反说。“3a1”“3a2”表示“3a”又分成了1、2两个并列互补的部分。如此,此段注文的结构可以表示为:

王弼注分为四层,依次为正说、反说、正说、反说,形成一链体结构;而二、三层又内嵌一小型的链体结构。又第一、二层对应于《老子》经文“天地不仁”;第三、四层对应于《老子》经文“以万物为刍狗”。无论正说、反说,都包含从行为模式到行为后果的推衍结构。正说是对《老子》的正面解释,强调正当、合乎道的行为模式应当如何,而由此获得的后果则既是合乎道的,又是合乎目的的,或者说,实现合规律性与合目的性的统一。反说则以虚拟语气设想一反事实情形,行为模式不合道,相应的结果也悖乎可欲之目的。

为什么《老子》讲“天地不仁”?王弼说“天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也”,分别从行为模式和行为后果两个层面刻画“天地不仁”,其中,“天地任自然,无为无造”是行为模式,“万物自相治理”是行为后果。“无为无造”即“任自然”,即“无为于万物”(3a),其反面则是“慧由己树”(4a-)。倘若要举两个正面的例子,则不妨举“天地不为兽生刍”(3a1),或天地“不为人生狗”(3a2)。“无为无造”又可分而言之,其反面分别为“造立施化”(2a-1)、“有恩有为”(2a-2),其后果分别是“物失其真”(2b-1)、“物不具存,则不足以备载”(2b-2)。

何以“有恩有为,则物不具存”?有恩有为,意味着对某些物有所偏爱;对某些物有恩有为,同时就是对另一些物的无恩不为。如此,则不足以像道那样始成“万物”,故而“物不具存”。“具”通“俱”,与“备”字同为全部之义。王弼注《老子·四十一章》“大音希声”:“有声则有分,有分则不宫而商矣。分则不能统众,故有声者非大音也。”(17)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第113页。又注“大象无形”:“有形则有分,有分者,不温则凉,不炎则寒。故象而形者,非大象。”(18)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第113页。大音希声,大象无形;同样,天地没有对某物特别“仁”(如大音没有将自身局限于某一特定的音调,大象没有局限于特定的形),方能对万物“一视同仁”。《老子指略》也从正面立说:“为象也则无形,为音也则希声,为味也则无呈。故能为品物之宗主,苞通天地,靡使不经也。”(19)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第195页。

“物不具存,则不足以备载”中的“具”“备”,反显出“万物自相治理”中“万”的重要性。万物自相治理,则万物具存,亦即天地足以备载万物。与此同时,“自相治理”尤不容忽视。如果说,“自然”(自己而然)首先让我们想到个体,那么,“自‘相’治理”无疑将个体与个体之间所形成的相互关系与共同秩序带到眼前。“自相治理”,自然形成的相互间的有序状态——不妨称之为自然秩序。(20)不少学者做过老子与哈耶克(以及更早的古典自由主义思想家亚当·斯密等)的比较研究。参见石元康:《当代西方自由主义理论》,上海三联书店2000年版;沈湘平:《老子与哈耶克之自然秩序思想比较》,《齐鲁学刊》2001年第1期。如此,“万物自相治理”同时包含三个不容忽视的要素:全体性(“万”)、个体性(“自”)、秩序性(“相”)。

为什么《老子》讲天地“以万物为刍狗”?王弼先解释了天地如何对待刍狗及其后果:“天地不为兽生刍(3a1),而兽食刍(3b);不为人生狗(3a2),而人食狗(3b2)。”天地并非出于某种特定的目的而生刍,而刍自有其食兽之用;天地不出于某种特定的目的而生狗,而狗自有其食人之用。推而广之,这也是天地对待万物的一般方式“无为于万物”(3a),其后果则是“万物各适其所用,则莫不赡矣”(3b)。就其强调天地“不为兽生刍”“不为人生狗”及“无为于万物”而言,王弼的确是反对目的论,但更确切的说法则是王弼反对追求某种特定目的的“有偏私的目的论”,从而达到“万物各适其用”“莫不赡”“万物自相治理”的终极目的。

天地“不仁”者,无爱于特定的某物。如此,我们可以扩充钱氏之说,强调“‘不仁有三’,不可不辨”。天地之不仁,既非无知而无心,亦非凶暴而忍心,而是无偏私之心。王注之要义,不在天地无心,而在天地无偏私之心,并以此无偏私之心成就万物,无论人或兽,无论刍或狗。

“不仁”伦理学:从“天地”到“圣人”的结构

王弼注“圣人不仁,以百姓为刍狗”曰“圣人与天地合其德,以百姓比刍狗也”,钱锺书也注意到,王弼谓“圣人与天地合其德”,此即言师法天地。但是,他既以“天地之不仁”为天地无知无心,便容易得出以下激愤之论,“人与天地合德者,克去有心以成无心,消除有情而至‘终无情’,悉化残贼,全归麻木”,“求‘合’乎天地‘不仁’之‘德’,以立身接物,强梁者必惨酷而无慈悯,柔巽者必脂韦而无羞耻。”(21)钱锺书:《管锥编》,第420、421页。然而,这样的解读一方面是在天道观上基于对“天地之不仁”的误读,另一方面在人道观上也悖于王注之义。为把握王注之义,空间性阅读的义理解读策略依然是有帮助的。

《老子·六十四章》:“为者败之,执者失之。是以圣人,无为故无败,无执故无失。”瓦格纳指出,“是以圣人”分隔出前后两组对子,它们的地位是不同的:“第一组对子表象了天地或道运作的普遍法则。第二组标明了这一普遍法则在圣人行动中的自觉运用及其结果。”(22)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第59页。如果从义理上说,而不是出于形式齐整的考虑,“圣人”完全可以划归第二组。“是以”在形式上将第一组和第二组分隔开来,但实际上标识出从第一组到第二组的平行递进结构,提示人事的恰当做法应当源自天道。这正是“推天道以明人事”的运思方式。

《老子·五章》:“天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。”在这里,我们看到了同样的结构和运思方式。前句讲天道,后句讲人事,而在前句后句之间完全可以补充缺省的标示词“是以”。

以经文的结构为据,我们对王弼注的空间性阅读也可以做一点“补充缺省”的尝试。王弼注“天地不仁,以万物为刍狗”甚为详尽,而注“圣人不仁,以百姓为刍狗”则只有一句,即“圣人与天地合其德,以百姓比刍狗也”。王弼似乎觉得,只要点明圣人与天地“合其德”即圣人师法天地的关系就够了。如果要更充分地理解圣人不仁于百姓,只要回到前面看看天地如何刍狗万物就可以了。易言之,因为天道与人事的平行递进结构,关于人事的论述可以缺省不赘。不过,倘若如此,反过来,我们似乎也可以将前面关于天道的注稍作改易,以“补充缺省”,从而更充分地理解“圣人不仁,以百姓为刍狗”:

圣人任自然,无为无造,百姓万民自相治理,故不仁也。

仁者必造立施化,有恩有为。造立施化,则民失其真。有恩有为,则民不具存。民不具存,则不足以备载。

圣人以百姓比刍狗。无为于百姓万民,而百姓万民各适其所用,则莫不赡矣。

若慧由己树,未足任也。

圣人不仁,无为无造;与之相对,“仁者”有造有为,所谓“造立施化,有恩有为”。有造有为,“任术以求成,运数以求匿”,(23)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第23页。可能指向申不害式的法家治理之道,并非真正意义上的“爱民治国”(《老子·十章》)。如此,则“仁者”实大不仁,而天地之不仁实为大仁,法天地、以百姓为刍狗的圣人之不仁实为大仁。

“仁者”的行为模式有其相应后果:“造立施化,则民失其真。有恩有为,则民不具存。民不具存,则不足以备载。”先看第二层次。有恩有为,意味着对民的一部分有所偏爱;对某些民有恩有为,同时就是对另一些民的无恩不为,故不足以让百姓具存、不足以备载万民。我们在分析“天地不仁”时看到,“万物自相治理”同时包含三个不容忽视的要素:全体性(“万”)、个体性(“自”)、秩序性(“相”)。与之相应,“百姓万民自相治理”同样包含这样三个要素:“具”“备”,无所遗漏、一个也不能少,正是凸显了全体性,反对“有偏私的目的论”;全体得兼,则秩序亦在其中矣;相形之下,第一层次“造立施化,则民失其真”将个体性落实为个体的本真性。王弼注多次提到“真”价值,如道“同尘而不渝其真”,(24)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第11页。“不可得见,以定其真,故曰‘窈兮冥兮,其中有精’也”。(25)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第53页。王弼也将“真”与“一”“朴”等联系起来。《老子·十章》“载营魄抱一,能无离乎”,王弼注:“一,人之真也。”(26)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第22页。《老子·二十八章》“朴散则为器”,王弼注:“朴,真也。”(27)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第75页。王弼主张,圣智、仁义、巧利“三者以为文而未足,故令人有所属,属之于素朴寡欲”。(28)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第45页。由此观之,造立施为之所以使物失其真,是因为造立施为往往用巧利等引导人们增加不必要的欲望,从而脱离了原初的素朴本真状态。因此,“使民无知无欲”(《老子·三章》)与其说是愚民(通常义),不如说是辅助民“守其真也”(王弼注“使民无知无欲”)。(29)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第8页。这正是在帮助他人持守其本真状态的意义上关心他人。

除了强调本真性,对个体性的尊重还表现为充分尊重每一个体的独特性,或者说,个体间的差异性。有造有为,则“慧由己树”,以行为主体(也许可以称之为伪圣人,或以圣人自居,哪怕真诚怀抱济天下苍生的良好意愿的以圣人自命者)为中心;自然无为,则是以行为客体或对象为中心。“法自然者,在方而法方,在圆而法圆,于自然无所违也。”(30)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第65页。又如四十五章“大直若屈”,王弼注:“随物而直,直不在一,故若屈也。”(31)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第123页。值得一提的是,王弼注“直不在一”,对“一”的否定,似与孟子反对“执一”的想法接近。瓦格纳的翻译:“依随事物而校直,直不在于某个唯一的标准,因此[文本说]‘若屈’。”(32)[德]瓦格纳:《王弼〈老子注〉研究》,第584页。圣人,或以位言,或以德言;如以位言,圣人为君主的理想形态,“法自然”呈现为一种尊重差异、以客体为中心的政治学;如以德言,圣人为个体的理想人格,“法自然”则呈现为一种尊重差异、以客体为中心的伦理学。(33)黄勇教授倡导道德铜律、差异伦理学、以行为客体为中心的伦理学。参见黄勇:《尊重不同的生活方式:〈庄子〉中的道家美德伦理》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第5期;黄勇:《〈庄子〉的差异伦理学》,世界中国学论坛、上海社会科学院世界中国学研究所编:《中国学》第1辑,上海人民出版社2012年版,第384—411页;黄勇:《道德铜律与仁的可能性》,上海交通大学出版社2018年版。行为主体以客体为中心,则须克己,既克去己慧,知客体之方圆;又克去私心,随顺客体之方圆,以成物为目的,无有为己之心。法自然,由客体而观之,持一种无偏私的目的论;由主体而观之,持一种无私心的目的论;合而言之,持一种无私的目的论。

概而言之,从伦理学的角度看,老子及王弼倡导一种“不仁”伦理学。“仁”在此实现了吊诡式的翻转:通过对通常意义上的“仁”的全然否定与断然拒绝(圣人不仁、绝仁)而隐秘地实现真正意义上的“仁”。大仁不仁,是以有仁;正如“上德不德,是以有德”(《老子·三十八章》)。王弼曾说,无不可训。训者,训诂、解释。仁,似乎也不可训,一旦加以正面解释似乎就容易导向仁的外在化、工具化及虚伪化。无不可训,但“无”本身已是一种否定的说法。仁不可训,否定地说仁,且说“不仁”。大仁不仁,《老子指略》把这一层意思明确地说了出来:“故古人有叹曰:甚矣,何物之难悟也!既知不圣为不圣,未知圣之不圣也;既知不仁为不仁,未知仁之为不仁也。故绝圣而后圣功全,弃仁而后仁德厚。”(34)王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第199页。

不妨将“不仁”伦理学与墨家兼爱、儒家仁爱做一番比较。“兼爱”之“兼”是一个内涵丰富的全称量词,它在指称全体对象的同时,意味着全体对象内部的多样性与差异性,并且强调需要无差别地对待之。全称、个体间差异性、无差别,三个义素兼而有之。墨家主张“兼爱天下之人”(loving all the people equally despite of their differences),尽管知道客体的差别还是无差别地对待之。(35)对“兼”的分析,可参见刘梁剑:《古汉语全称量化用法析义》,《南京师大学报(社会科学版)》2022年第6期。儒家主张“仁爱天下之人”(loving all the people respectively in accordance with their differences),爱有差等,理一分殊,对待客体的方式需因客体而异,采取与客体的独特性相宜的方式。因此,儒家“爱有差等”之仁爱也蕴含着以客体为中心的伦理学主张。“不仁”伦理学赞同以客体为中心,不过,它担心的是,儒家之仁爱可能做不到这一点,因为容易“慧由己树”、爱由己施。

“法自然”不是(自然主义)谬误

如前所述,钱锺书区分了实然与宜然,认为“天地不仁”明事之实然,“圣人之仁”示人所宜然,二者并不相类。钱氏批评道:“自然一也,人推为‘教父’而法之,同也,而立说则纷然为天下裂矣。……余读鲍照《登大雷岸与妹书》:‘栖波之鸟,水化之虫,智吞愚,强捕小,号噪惊聒,纷牣乎其中’;……高天大地,皆伏杀机,鱼跃鸢飞,莫非强食;《中庸》曰:‘万物并育而不相害’,此则有见于‘万物并育而相害’,庶几稍窥‘达尔文新理’者乎!”(36)钱锺书:《管锥编》,第435页。这里的要点在于,自然在实然的层面为一,而由此推出的宜然却是多,甚至可能是相互冲突的。其言外之意则是:以自然为教父的“法自然”,由实然推出宜然,难免导致谬误。为讨论方便,且把这一谬误称为钱氏所言的“法自然谬误”。

对钱氏之说,我们还可以补充一个莲花的例子。自北宋周敦颐撰《爱莲说》以来,吾人皆知莲为花之君子。不过,倘若观古察今,便不难发现,莲花之实然一也,而莲花之宜然则非一。今人黄永玉(1924—2023)画莲花,独爱其坚韧,枝杆纤细却不折于风雨。周敦颐晚年卜居庐山,而庐山曾是晋僧慧远与陶渊明结莲社的所在,莲花亦是佛教的圣花。佛教对于莲花之宜然别有一番丰富的阐述,其中一点,莲花在泥不染,犹如法界真如,在世不为世法所污。周敦颐“出淤泥而不染”之说显然脱胎于佛教而做了儒学的改造。

钱氏所言的法自然谬误很容易让人想到西方伦理学所讲的“自然主义谬误”。那么,二者是否等同?这一问题值得深究。

摩尔在《伦理学原理》一书中提出“自然主义谬误”,并分析了其所面临的开放问题(open question)。摩尔的元伦理学采用“语义上行”的思路,将事质问题转化为定义问题:“伦理学的目的在于发现什么是属于一切善的事物的其他各性质,这是事实。然而许许多多的哲学家们认为:当他们说出这些别的性质时,他们实际就是在给‘善的’定义;并且,认为:这些性质事实上并不真正是‘别的’,而是跟善性绝对完全相同的东西。我打算把这种见解叫做‘自然主义的谬误’……”(37)[英]摩尔:《伦理学原理》,长河译,商务印书馆1983年版,第16页。依此,摩尔所讲的“自然主义谬误”,实为“定义谬误”:如果我们用一种事实层面的性质来界定“善”,那么,就会面临以下“开放问题”,即我们可以合理地追问,这种性质真的是善的吗?这是说,任何一种事实层面的性质并非“善”的充分条件,它必须加一些限定才能合乎“善”。

相形之下,钱氏所言的法自然谬误实际上强调了,实然可推出不同的宜然,一种事实层面的性质并没有和某种特定的宜然之间存在必然联系。而且,更严重的是,同样一种实然可以推出截然相反的宜然,故而这样的推理无效。鸢飞鱼跃,一也;或曰“万物并育而不相害”,或曰“万物并育而相害”,截然相反也。不难看出,钱氏和摩尔都在讨论是与当之间的推理有效性问题,在批评理路上又确有接近之处。

然而,细究起来,钱氏和摩尔之间存在两个明显差异:其一,钱氏在事质层面讨论问题,而摩尔则“上行”到语义层面;其二,依照摩尔,实然推不出任何一种宜然,而依照钱氏,一种实然推不出某种特定的宜然。钱氏否定某种特定的实然与某种特定的宜然之间存在必然联系,而摩尔则是在更一般、更强的意义上否定实然与宜然之间存在必然联系。摩尔的思路,可以追溯到休谟怀疑论的一个重要内容:从事实推不出应该(从“是”推不出“当”)。休谟强调“是”与“当”之间存在鸿沟。从“是”推不出“当”,不是因为某种“是”不构成某种“当”的充分条件,而是因为任何一种“是”不构成任何一种“当”的前提条件,遑论充分条件。因此,较之钱氏所言的法自然谬误,自然主义谬误无疑在更强的意义上主张是当之别。

不过,可以补充的是,钱氏所言的法自然谬误反过来对于思考自然主义谬误不无启发。钱氏所言的法自然谬误给出了一种一对多的映射关系:实然为一,而宜然为多。那么,是否存在多对一的映射关系,即实然为多,而宜然为一?摩尔分析了自然主义谬误的开放问题,倘若实然(事实层面的性质)为多而宜然(善)为一,则不妨称之为逆向开放问题:善非任何一种事实层面的性质所能穷尽。如以快乐界定善,那么,我们面临如下开放问题:快乐真的(就)是善的吗?而逆向开放问题则是:善真的(只)是快乐吗?逆向开放问题实际上指出,任何一种事实层面的性质不是善的必要条件。

由上可知,钱氏所言的法自然谬误与摩尔所讲的自然主义谬误相类而不相同。然而,更细的考察将帮助我们看到,法自然不仅不是自然主义谬误,而且我们不应将其视作一种谬误。就王弼而言,“不仁”伦理学“推天道以明人事”,由“天地不仁”推出“圣人不仁”,这种“法自然”的做法并未陷入从某种事实(“实然”)推出某种规范(“宜然”)的谬误。

理解这一问题的关键在于,“天地不仁”也许并非纯粹客观观察的“事之实然”,而是已经带着“人之宜然”的见解。在老子、王弼那里,人道是天道的一部分,在是与当、实然与宜然、事实与规范之间,并没有严格的界线。这里存在天人之循环、是当之循环:推天道以明人事,由人事以观天道;由是而当,由当而是。“法自然”,在论说方式上直接表现为从天道之如何如何,推衍阐明人事之宜然。但是,在运思方式上,“法自然”要求为了觉解人事,将目光投向天道,由此观天察地,而对天地的观察同时也是一个“学于”(learning from)天道自然的过程。在此过程中,天道与人事其实是同时“明白起来”。天道与人事、实然与宜然、事实与规范相互发明。“法自然”,与其说是陷入一种需要避免的谬误或自然主义谬误,不如说是跳入一种必要的生存论循环。

进一步看,法自然,或曰师法自然,这是中国传统所彰显的“学”,不同于现代人更熟悉的对自然做对象式研究的“学”。一为法自然意义上的学,一为研究自然意义上的学,二者之间存在着范式之别。如果说,研究自然意义上的学指向怎么把对象身上的事理研究明白,从而获得正确的知识,那么,法自然意义上的学则是琢磨对象身上有什么美德,它对我们有怎样的启发,如何把这种美德转化为我们自身的美德。例如,我们研究水和电,或者向日葵,了解到向日葵对土壤的要求并不高,发现水的分子式是H2O,知道电荷移动形成电流。但我们也可以学于水、学于电,或以向日葵为法。向日葵,向阳而生,蓬勃奋发。水,是天底下最柔弱的东西,却能战胜天底下最刚硬的东西。电,无形无象,却又是那么强大迅疾。看着黄河水从面前流过,工程师研究开发水利的可能性,而孔子则要感慨“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《论语·子罕》)。孔子说,我们要像黄河之水那样自强不息,刚健进取,日夜不停地向着一个目标奔去。这种学习,不是研究自然意义上的学,而是法自然意义上的学,超越理智活动的层面,转向对人格品性的培养。

两种“学”的区分有助于我们看到,老子观察“天地不仁,以万物为刍狗”,他的观察不是研究自然意义上的学,因而并非“明事之实然,格物之理”,而是法自然意义上的学,琢磨出“不仁”的美德,以之为“圣人”之宜然,主张“圣人不仁,以百姓为刍狗”。以此观之,法自然实不宜视为一种谬误。法自然者,以“学以成人”为指向,本身就具有很强的伦理实践意义。

简短的结语:汉语言伦理学的可能性

以上通过对《老子》及王弼注的解读,我们发现了一种“不仁”伦理学。在更一般的意义上,不妨视“不仁”伦理学为“做汉语言伦理学”的一种尝试。创建既有中国气象又有世界影响的哲学话语,已是当代中国哲学面临的时代大问题。就伦理学领域而言,在此问题的观照之下,不少学者提倡“做中国伦理学”或“再写中国伦理学”。进而言之,关于做中国伦理学,学界已不再停留于呼吁和倡导“应如此做”,也不再满足于思考“该如何做”,而是推进到“着手做起来”。如有学者从“情”作为一个厚概念的视角思考中国现代性道德困境。(38)参见付长珍:《探寻中国伦理学的精神“原乡”——“情”的概念史重访》,《道德与文明》2019年第5期。受此启发,我们可以尝试提出“做汉语言伦理学”的主张。何谓“汉语言伦理学”?汉语言伦理学的着眼点在于:在古今中西之争的背景下,我们如何自觉运用中国优秀思想资源,自觉锤炼汉语说理词,面向伦理问题展开实实在在的伦理学理论思考,创建具有中国气派的伦理学话语,为世界性百家争鸣贡献新的元点与智慧。(39)笔者曾提出“汉语言哲学”。可参见刘梁剑:《汉语言哲学发凡》,高等教育出版社2015年版;《汉语言哲学和中国哲学话语创建》,《同济大学学报(社会科学版)》2022年第4期。