一体多面:中共早期纪律检查制度的结构功能分析

2024-03-11龙雪岗王建华

龙雪岗 王建华

关键词 中国共产党 纪律检查制度 兼职性 结构困境 实践调适

〔中图分类号〕D22 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2024)01-0076-12

纪律检查制度(后简称纪检制度)作为中共自我革命制度体系建设的重要组成部分,一直以来备受国内学界关注,相关学者也从内、外关系两个维度对其进行了卓有成效的研究。在内外相互关系层面,学者们重在分析纪检机构与其他党内机构间的互动关系,①其中专门纪检机构与领导机构间的关系更是这一研究取向的重中之重。② 在纪检制度内部关系层面,相关研究多聚焦于纪检制度各构成要素及其互动关系,如有学者对纪检制度中的法规体系、检查机构和领导体制三者间的互适性做了深入研究,③亦有学者对纪检工作体制进行了专门分析。④ 在研究方法上,现有研究多以比较制度分析为主,重点对革命、建设、改革以及新时代纪检制度作长时段历时性比较研究,借以发现纪检制度变迁及有效运作的内在逻辑。然而,长时段的历时性比较研究往往极易忽视特定时段纪检制度内部微观特征的呈现,其中有关中共纪检制度初始形态的分析则尤为薄弱。

鉴于此,本文尝试以纪检制度中的执纪主体为重点分析对象,对1921年至1927年间中共纪检制度发展进行系统考察,并以结构功能主义为基本分析视角,着重对执纪主体在组织层级、地域空间中的分布状况,以及执纪主体的领导幅度和领导层次进行细致分析,力求对中共纪检制度初始形态作全面呈现。在此基础上,本文将进一步剖析中共纪检制度初始形态的结构困境及其实践调适,借以揭示纪检制度有效运作的内在逻辑。

一、中共纪检制度的初建及特点

政党是“以取得政权、参与政权和实现政纲为目的”①而建立的组织,党内团结统一是保障政党顺利实现其政治目标的重要前提。中国共产党作为共产国际直接指导下建立起来的列宁式政党,其自诞生之日起即对建立严密的组织系统及铁一般的纪律要求表现出极强的行动自觉。1920年,蔡和森在建党筹备过程中就曾明确表示,要以俄国共产党为模板通过“极集权的组织”和铁的纪律来培养“极觉悟极有组织的分子”,并充分发挥其无产阶级运动“发动者,领袖者,先锋队,作战部”的重要作用,使新建的党能够“适应战争时代及担负偌大的改造事业”。② 于是,在第二次全国代表大会上,中共便根据自身组织情况适时规定了以执纪主体、纪律要求及违纪后果三个核心要素构成的纪检制度。

1.纪检制度三个核心要素的形成

1921年7月,中共一大通过的“第一个纲领”对党员行为规范提出明确的纪律要求,如入党前“必须与企图反对本党纲领的党派和集团断绝一切联系”,“在党处于秘密状态时,党的重要主张和党员身份应保守秘密”,以及“黨员除非迫于法律,不经党的特许,不得担任政府官员或国会议员”。③ 在建党初期,有关个体党员的纪律要求无差别地适用于全体党员。然而,作为组织严密且层级分明的列宁式政党,对个体党员的纪律要求理应充分兼顾党内身份及职责权限的差异。此外,中共一大所确立的纪律要求并未涉及集体形态党组织的行为规范。

1922年7月,中共二大针对以上纪律要求存在的两个问题进行了改进,以保证行为主体差异与纪律要求的互适性。一是为有关党员干部制定了专门的纪律要求。其中,中共二大通过的《关于议会行动的决案》就对中共党员中的“国会议员”提出了有别于普通党员的纪律要求,包括“本党国会议员,绝对受中央执行委员会的监督和指挥,省会、市会、县会议员绝对受中央执行委员会特派员和区级地方执行委员会的监督和指挥,一切重大政治问题,由中央执行委员会授以方略。本党议员之个人及团体(共产党议会团体)绝对不得自主。国会议员各项的演说稿,须预先交由中央执行委员会审定,省会、市会、县会议员各项的演稿须预先交中央特派员和区及地方执行委员会审正”。④ 二是对集体形态的各级各类党组织提出明确的纪律要求。在中共二大通过的《中国共产党章程》中,第十九条、第二十一条从组织系统上下级关系视角出发,要求下级机关必须执行上级机关之命令,下级机关之决策或发表之意见不得与党章、上级机关之决策有抵触等。⑤ 中共二大在纪律要求的差异化构建上,虽然规模极其有限,但在方法论层面的指导则具有里程碑式的意义。

除了在纪律要求上的突破外,中共二大在完善违纪后果这一纪检制度核心要件上亦有重大发展。其中,对集体党组织的违纪处分形式主要有“取消”或“改组”两种,对个体党员的违纪处分形式包括“停止出席会议”“留党察看”“开除”三种。① 此外,中共二大通过的《关于议会行动的决案》还规定,对参加“国会议员”的党员处分还包括“撤销其议员资格,并开除出党”。② 这一规定对后来规范兼有多重身份党员群体的违纪处分具有重要的示范意义:一是正式将撤销党员特定党内身份纳入违纪处分形式之中;二是在执纪实践中,不同纪律处分形式既可以单独使用,也可以合并使用,从而为进一步细化违纪处分形式的运用做了必要铺垫。中共二大所构建的多种违纪处分形式虽未按严重性递增原则次第排序,但对违纪后果这一纪检制度核心构成要素进行了较为清晰且全面的规范。

从成文的纪律要求转化为党员的具体行动,不仅需要个体党员的自觉遵守,更依赖于党组织对违纪行为的及时纠偏。1921年7月,中共一大通过的《中国共产党第一个纲领》第十条、第十二条规定,地方执行委员会对党员、中央执行委员会对地方委员会负有监督责任,③但并未明确赋予各级执行委员会具体的纪律处分权限。对此,中共二大修订后的党章作了补充规范,如第十九条、第二十一条规定上级机关对下级机关、中央执行委员会对地方执行委员会拥有“取消”或“改组”之权,第二十五条规定地方执行委员会对个体党员的六种违纪行为拥有“开除”权。④从以上规定不难发现,中共早期的各级执行委员会在纪检制度中扮演着执纪主体的角色。

基于以上分析发现,中共二大通过的第一部《中国共产党章程》及有关决议,不仅在纪律要求上进行了补充及完善,使其能够覆盖党内两种不同形态的行为主体,还明确规定了违纪后果和执纪主体两个纪检制度的重要构成要素。因此,中共二大的顺利召开也标志着中共纪检制度的初步建成。

2.执纪主体功能定位的多重面向

在现代政治实践中,权力运作遵循“由谁产生,对谁负责,受谁监督”的基本原则。组织作为现代政治权力运作最为重要的承载主体,其产生方式及程序不仅是权力源流问题的呈现,也决定着权力的基本性质和使用限度。执行委员会作为中共早期的唯一执纪主体,对其产生方式、产生程序、结构特征以及职能权限的考察也成为研究该阶段纪检制度特性的必然路径。

在执纪主体的产生方式及程序上,中共一大通过的有关制度性文件强调,“凡有党员五人以上的地方,应成立委员会”;党员“超过三十人的,应从委员会的委员中选出一个执行委员会”;“党员人数超过五百,或同一地方设有五个委员会时,应由全国代表会议委派十人组成执行委员会。如上述要求不能实现,应成立临时中央执行委员会。”⑤从以上规定可以看出,中央以下各级执行委员会的产生方式既可以是“选出”,也可以是“委派”,但对中央执行委员会的产生方式和程序则未有正式规定,其原因在于中共一大考虑到全国党员数量较少,且地方组织尚不健全,故而“决定暂不成立中央执行委员会,只设中央局作为中共中央临时领导机构”。⑥ 1921年11月,中央局要求上海、北京、广州、武汉、长沙五区于年内,最迟第二年七月中共二大召开之前,“都能得同志三十人成立区执行委员会,以便开大会时能够依党纲成立正式中央执行委员会。”⑦这意味着由全国代表大会选举产生中央执行委员会在中共党内已经形成某种共识。但秘密状态下,中共的组织发展又迫切需要一个集中统一的领导机关。于是在中共二大尚未召开之前,中共便以非正式的方式组建了中央执行委员会,1922年6月15日还以其名义发表了《中国共产党对于时局的主张》。

1922年7月,中共二大通过的第一部《中国共产党章程》,首次将执行委员会分为中央、区、地方三级。其中,中央和区的执行委员会都是由同级的党员代表大会“推举”产生;而地方执行委员会既可以是同级党员代表大会“推举”产生,也可由同级全体党员大会“推举”产生。这一规定不仅凸显了中共早期组织系统建设的灵活性,也为中共纵向组织链条进一步向基层延伸预留了制度调适的空间。此后,中共三大、四大修订的党章除对部分执行委员会的设立前提和委员数量作必要调整外,在其产生方式和程序上均未作出实质性修改。

各级执行委员会的产生方式和程序决定了其必然是彼时中共组织体系中的集中领导机关。具体而言,中央执行委员会的职责包括“执行大会的各种决议”;①在全国代表大会召开后扮演“最高指导机关”角色,负责“管理各区各地方之行动,发行用本党名义之出版物;管理派遣做青年、妇女、劳工、农民等工作之职员”;②对党员入政界拥有审查、决定、监督权;③支配中共一切经费收支;④对外以中国共产党名义发表政治主张等。⑤ 而区和地方执行委员会作为地区性的集中领导机构,除执行上级机关决议外,可在“其范围及权限以内审议及决定一切进行方法”、⑥任免下级组织干部、⑦“讲演时事或主义及本黨政策诸问题”⑧“指导地方的工作(支部、党团、俱乐部、工人研究会等)”“派人到所属各处监督日常的党的工作”⑨等。此外,无论是中央执行委员会还是区及地方执行委员会,都有发展党员、⑩监督党员、执行党纪等具体职能。

随着中共党员规模的扩大及组织结构的完善,各级执行委员会的职能要求也将逐渐多元化。各级执行委员会在有限干部力量与多重职能要求的紧张关系下,职能权限的部门化分工似乎成为一种逻辑必然。其中,1923年初改组后的中共上海地方执行委员会兼区执行委员会依据党章有关规定,在选出的3名委员中,由徐梅坤继任委员长,并设有宣传委员、职工运动委员。① 1924年5月,中共中央在上海召开了执行委员会扩大会议,该会议在推动中央执行委员会职能分工组织化、部门化上取得重大进展,包括设立中央宣传部、组织部、工农部等职能部门,以分担其职责。② 随着妇女运动重要性的日益凸显,中共四大通过的《对于妇女运动之议决案》要求“各地党部亟应设立妇女部”,即便该党部没有女性党员也不例外。③ 可见,各级执行委员会委员们的个体化分工为其部门化分工作出了早期探索。需要指出的是,在1924年的执行委员会职能部门化浪潮中,纪律检查工作并未被纳入部门化或委员分工范畴之内,而是继续交由各级执行委员会兼任,执纪主体“一体多面”的功能定位也成为中共早期纪检制度的最基本特征。

二、兼职性纪检制度的结构困境

在组织管理学相关研究中,领导层次与领导幅度是影响领导质量的两个关键变量,且领导质量与领导层次、领导幅度呈负相关关系。中共作为组织的具体形式,其运作过程同样遵从组织管理的一般逻辑,这就使得决定执纪主体与执纪对象在组织层级中分布情形的组织设置规则也成为影响中共纪检制度运作成效的一个隐性变量。据此而言,建立直接的领导、监督、执纪关系本应成为中共组织建设的基本取向。然而,在干部力量极度匮乏情形下,中共早期兼职性纪检制度在“结构—功能”设置上与组织发展存在明显的失衡问题。

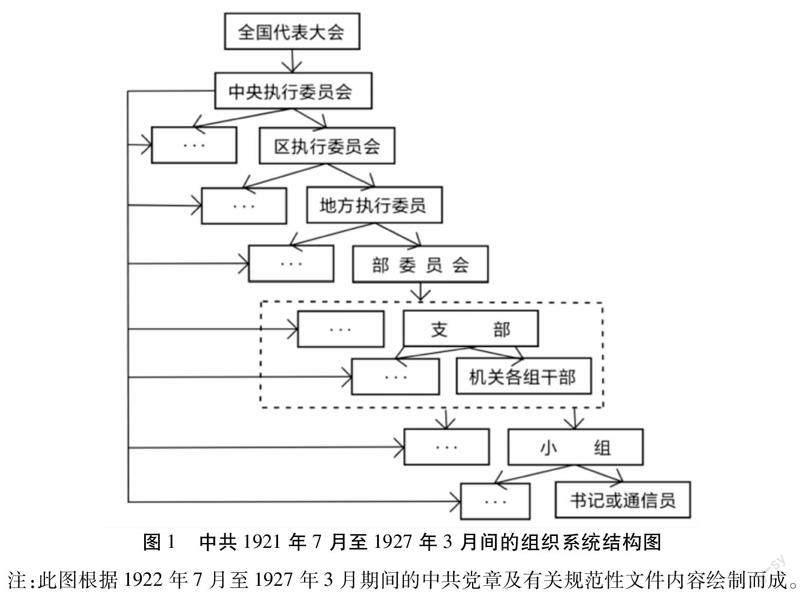

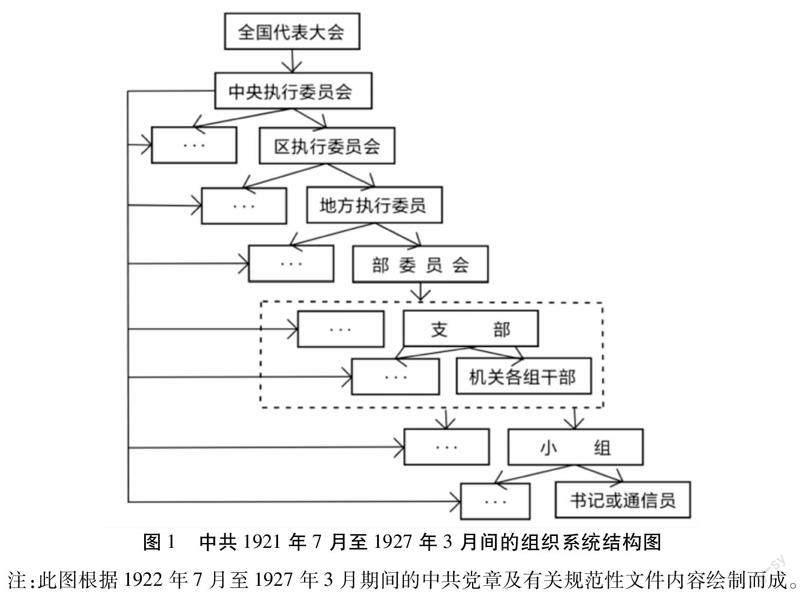

1.执纪主体的非均衡分布

从执纪主体在纵向组织系统中的布排来看,执纪主体对执纪对象的覆盖呈现出明显的非均衡状态。在纵向组织系统设置上,中共一大通过的《中国共产党第一个纲领》虽有所涉及,但缺少对上下级互动关系的规定。在经历中共二大修补后,中共初步形成由“小组—支部—机关各组干部—地方执行委员会—区执行委员会—中央执行委员会—全国代表大会”构成的七级组织系统。及至四大,中共在纵向组织系统设置上又作了三方面调整:一是将小组之下设置的“书记”一职更名为“通信员”。④ 二是将中共三大章程上“有五人以上可组织一小组”,“改为有三人以上即可组织支部”,支部自此取代“小组”成为“党的基本组织”⑤,但仍然保留了“小组”的设置。三是地方执行委员会的起设标准由党员“10人以上”调整为“有三个支部以上”,结合上述修改内容可得知地方执行委员会的起设标准在党员人数要求上要多于10人。中共四大在组织系统设置上的这些调整,一定程度上是党员规模扩大后的必然选择。另外,1926年7月召开的中央执行委员会扩大会议强调:“在大的工业区域中(如上海、香港、武汉、天津)及大的农村中,如组织发展、支部加多时,应于区委或地委下,添设部委,按区域分划几‘部,联合若干邻近之支部,组织‘部委员会,管理本区域内的各支部工作。”⑥至此,中共早期的纵向组织系统共有9级之多,如图1所示。但是,彼时拥有执纪权限的机构也仅有中央、区和地方执行委员会三个主体,且都只在组织系统的中上层级有所分布。因此,执纪主体在组织系统中的非均衡分布成为中共早期兼职性纪检制度需要面对的必然性结构困境。

执纪主体的非均衡分布不仅表现在纵向组织系统上,在地域空间上也同样如此。1925年9月,上海区执行委员会共有党员1080人,支部74个,其中上海地区有65个,外埠有9个,且外埠支部分别散落于杭州、宁波、温州、嘉兴、浦口、南京、无锡、苏州、丹阳等地。① 1925年10月,新组建的北方区执行委员会管辖范围包括直隶、山西及东三省等地区,不久后又增加察哈尔、热河、绥远三个特区和西北一些地区党组织。及至1926年初,北方区执行委员会有党员2000余人,直接领导的地方执行委员会有10个,跨层级领导的特别支部和独立支部更是多达几十个,且这些党组织散落于中国北方多个省份之中。② 另外,在1926年6月至12月期间,福建莆田支部直接隶属于中共中央,③而后者的驻地则在上海。此时,在交通不便、通讯落后的现实情境下,驻于上海的中共中央执行委员会如需对莆田支部的党员干部进行纪律检查,则定会因地域空间上的区隔而削弱纪律检查工作的及时性及精准性。

2.执纪主体领导幅度、层次的无限延展

中国共产党作为共产国际直接指导下建立的列宁式政党,自诞生之日起即特别强调“集中性、组织性、纪律性”,以保证“先进政党思想的纯洁和组织的有力量”。④ 1921年7月,中共一大通过的《中国共产党第一个纲领》明确提出,以特定党员数量为各级党组织起设标准的组织系统构建原则,要求凡有党员5人以上应成立地方委员会,如党员不超过10人的地方委员会则只设书记1人;党员超过10人的地方委员会除书记外,还应设有财务委员会、组织委员、宣传委员各1人;党员数量超过30人的,应在委员会中选出一个执行委员会;如一地方的党员数量达500人或有5个及以上委员会时,则须由全国代表大会委派10人组成执行委员会,如“十人执行委员会”无法成形,则可成立临时中央执行委员会。① 但是,《中国共产党第一个纲领》并未对委员会、十人执行委员会、临时中央执行委员会、中央执行委员会彼此间的职责权限进行细致的规范与区分。

1922年7月,中共二大通过了第一部《中国共产党章程》,并以专章的形式规定了各级党组织设置的前提条件和相关程序。需特别强调的是,中共二大党章要求在“每一个机关或两个机关联合有二组织以上,即由地方执行委员会指定若干人为该机关各组之干部”。② 这意味着,在小组与支部之间有一级由小组联合而成的组织机构,但这一层级机构设置并未在三大党章中得到坚持和延续。即便如此,无论是中共二大党章还是此后修订的三大、四大党章,在各级党组织设置条件上都延续了一大所确立的基本原则,即以特定党员数量为各级党组织起设条件,具体如表1所示。对比《中国共产党第一个纲领》与表1中各级执行委员会起设条件可发现,中共自二大以后,区及地方执行委员会的起设条件虽不是以特定党员数量的形式出现,而是改为以下级党组织数量为前提,但只要支部及小组的起设条件仍是特定党员数量,那么区及地方执行委员会的起设条件则并未发生实质性改变。另外,中共二大章程虽然规定地方执行委员会的起设标准是拥有2个以上支部,但未能对支部的起设标准作出明确规定,直至四大党章才给出明确规定。

中共“革命任务的艰巨性决定了组织扩张的紧迫性”。③ 1925年10月,上海区委组织部为实现“支部多多益善,支部愈多则发展愈快”的目标,要求每位党员在“最短期内必须介绍工人五人以上或知识分子二人以上”入党,同时规定“每一工厂、每一学校、每一机关有同学三人以上者即须组织成立支部;甚至一厂中或一校中只有同学一人,组织部应另调两个得力同学合编一支部”。④ 截至1926年4月,上海区委下辖的支部由74个增加至146个,党员人数也从1080人增加至2269人,除个别支部人数较多外,其余基本维持在15人左右。① 全国层面,在1921年7月至1926年7月期间,中共党员规模由最初的57人增加至18526人。② 可见,在秘密状态下,中共要实现组织的快速扩张、保证支部对个体党员的有效覆盖、减少组织暴露风险等多重目标,就必须通过不断增加支部数量以吸纳更多党员,并将支部规模控制在一定范围之内以减少暴露风险。

在多重、复杂目标任务限定下,党员规模的迅速扩大必然意味着支部数量的剧增。此时,如果中央以下支部以上各级党组织的设置仍旧是以下级党组织数量为前置条件,则必然意味着中共难以在组织扩张和抑制各级党组织领导幅度、层次不断增加之间求得平衡:一是在不改变各级党组织起设标准前提下(即不改变领导幅度),需要不断增加组织层级以滿足组织扩展;二是在不增加组织层级前提下,需要不断提升各级党组织的起设标准,即扩大领导幅度以求容纳更多新增的下级组织。据此而言,中共五大按“行政区划”原则重构其组织系统,不仅是对俄共(布)的一种“学习和借鉴”,③同时也是完善自身组织制度的内在需要。

三、兼职性纪检制度的实践调适

在列宁看来,革命情境下无产阶级政党的首要任务是“建立一个巩固的、集中的革命家组织”,以领导“准备性的斗争”和“任何突然的爆发”或“最后的决定性的进攻”。④ 这种由“职业革命家”构成的组织除了能够保证无产阶级政党“高度的团结、巩固、稳定”⑤外,还能使其从事的“政治斗争具有力量、具有稳定性和继承性”。⑥ 于中共早期组织系统而言,执行委员会即列宁所说的“革命家组织”,执行委员会委员即“职业革命家”。然而,到1926年7月,中共特支以上党组织的干部规模才120人,而实际所需则为355人,缺额高达235人。⑦ 可见,在干部力量极度匮乏、执纪主体在组织层级中的非均衡分布,以及执纪主体领导层次、领导幅度不断延展等多重困境下,如何在组织发展与保障组织领导、严密组织纪律间求得平衡,成为中共亟需解决的难题。

1.纪检干部的多样化兼职

在中共早期,由于执纪主体是由集中领导机构执行委员会兼任,因此执行委员会成员自然也是纪律检查工作的实际执行者。在干部力量极度匮乏情势下,执行委员会委员们的跨层级、跨部门、跨地域兼职也成为中共平衡组织发展与落实纪检工作的一种实践调适。

1925年8月,中共上海地方执行委员会因“工作扩大,实际负责人太少”,被中央局要求将地方执行委员会“改组为枢蔚”⑧以“增加实际工作人员”,⑨但改组后的区执行委员会需同时兼任地方执行委员会职能。在上海这样一个产业工人众多,中共组织发展较好、机关工作力量相对集中的城市都面临着干部力量不足的问题,可想而知其他地方党组织的发展更是举步维艰。1926年7月,中共召开中央执行委员会扩大会议,会议对全国各级党组织所需干部人数及实际工作干部数量进行了统计。彼时中共在全国范围内共有区委5个,以每个区委7人算需35人;地委或部委共53个左右,以每一地委或部委3人算需160人左右;独立支部及特支共80个,以每支部2人算需160人,各层级党组织所需干部人数共计355人左右,而实际只有120名干部能负责机关工作,且120名干部中尚有60人不健全。① 需要补充的是,1925年初中共四大修订后的党章规定,支部干事会3人,地方执行委员会5人(正式委员3人,候补委员2人),区执行委员会8人(正式委员5人,候补委员3人)。② 对比上述数据可以发现,1926年7月的中共中央扩大会议对各级党组织单位所需干部人数的评估并未按党章规定的满编计算,如按规定满编计算的话,仅5个区委和53个地委或部委就需干部305人。因此,如按党章规定数值计算,1926年中共所缺干部则远不止235人。

由于干部力量的极度缺乏,加之各级执行委员会功能定位的多重面向,委员们的多样化兼职成为一种普遍现象。在纵向组织系统中,这种兼职现象主要表现为上下级执行委员会实行一套班子两块牌子的配置模式。1922年7月,中共二大通过的第一部《中国共产党章程》第五条规定:“区执行委员会所在地方得以区执行委员会代行该地方执行委员会之职权。”③这一规定也一直被沿用至中共四大党章,且不断被运用于实践之中。如在1922年7月至1924年4月期间,中共上海区执行委员会就兼任中共上海地方执行委员会。及至1926年12月,上下级党组织间一套班子两块牌子的配置模式依然存在,如“湖北区委应兼汉口地委”“南昌地委兼江西区委”④等。

本质而言,中共早期上下级党组织间一套班子两块牌子的配置模式反映的是委员们的跨层级兼职现象,除此之外,委员们的跨部门、跨地域兼职现象亦十分普遍。中共相关制度性文件曾对执行委员会委员的跨部门任职问题作出规定:在由3人组成的地方执行委员会中,“委员长兼宣传部,秘书兼组织部”,余下一人负责“管理工农部”,如“遇有特别情形,各委员之兼职得互换之”。⑤

在具体执行层面,执行委员会委员们同时跨部门、跨层级、跨地域兼职现象亦同样普遍。1923年6月,中共三大选举产生了由9名正式委员和5名候补委员组成的新一届中央执行委员会,王荷波当选为中央正式委员。⑥ 7月,王荷波以中央正式委员兼中央特派员的身份,参与中共上海地方执行委员会兼区执行委员会改组工作,并在改组后出任该委员会的教育宣传员、劳动运动委员会委员长,同时还负责杭州、宁波、松江、无锡等地区党组织的发展工作。① 9月,在中共中央迁回上海后,王荷波被增补为中央局委员,并出任中央工委书记,主抓工人运动;②与此同时,他还是调整后的中共上海地方执行委员会兼区执行委员会委员长。③ 同样的,作为第三届中央执行委员会候补委员的邓中夏,在7月出任中共上海地方执行委员会兼区执行委员会正式委员、委员长教育宣传员(主要负责主义理论、党律两大内容的教育宣传工作),在劳动夜班中教授“共产主义常识”,并同王荷波一起负责松江、无锡两地党组织发展工作。④及至1924年8月,邓中夏还出任中央职工运动委员会书记、工会运动委员会负责人等重要职务。⑤

如果说第三届中央执行委员会委员的跨层级、跨部门、跨区域任职现象是在彼时机关干部力量极度匮乏情况下,为统合地域相近各级党组织机关工作力量的调适性行为选择,那么第四届中央执行委员会依旧如此,则主要是在机关干部力量极其有限的情况下,为加速自身组织在全国各地发展壮大而作的便宜安排。1925年初,中共四大选举产生了新一届中央执行委员会,在9名正式委员中除留5名正式委员组成中央局常驻中央外,余下4名正式委员连同5名候补委员全部被派驻到地方党组织或重要群团组织工作。⑥其中,中央正式委员李维汉被派驻长沙后,于1925年11月出任中共湖南区执行委员会书记(委员长),在1926年春至1926年秋期间又兼任湖南区委直属部门妇女运动委员会主任。⑦

中共早期执行委员会委员的跨部门、跨层级、跨地域兼职,一定程度上是在职业革命家极度匮乏的情形下,为应对各级执行委员会领导幅度过大、领导层级过多,以及执行委员会在组织层级、地域空间上的非均衡分布等多重困境的一种实践调适。但不可否认,执行委员会委员的跨部门、跨層级、跨地域兼职现象不可避免地引发一些连带性的问题。如陈独秀曾在中共五大会上坦言,中央层面设置“九个中央委员是不够的”,且“九个中央委员也不能经常在一起工作”,“在中央一起工作的只有两三个委员,有时只有一个委员。这样一来,中央自然而然就产生了独裁”。⑧ 对此,陈独秀也提出“必须指派更多的同志到中央工作,并把支部变为真正进行工作的组织”。⑨ 这些陈述侧面反映出各级执行委员会委员跨部门、跨层级、跨地域兼职现象,极大影响了各级党组织的常态化运作,进而削弱其履职尽责的能力。中共五大修订的党章也及时吸纳了陈独秀的意见,要求在各级执行委员会(五大称之为各级“党委员”)之下设立“常委会”,以处理日常事务。需要补充的是,中共五大党章虽未就各级党委会及其常委会的人员规模给出明确规定,但从实践层面看,其规模都进行了必要的扩大。中共五大选举产生的中央委员会有正式委员31人,候补委员14人,且在五届一次全会上选举产生了由7名正式委员和3名候补委员构成的中央政治局,以及由陈独秀、张国焘、蔡和森三人组成的中央政治局常委会。自中共五大之后,地方各级党委会规模也进行了必要的扩大,并选举产生各自的常委会,以保证各级机关的常态化运作。

2.执纪行为的专门化趋势

纪律要求作为政党集体意志的具象化表达,一般情况下需交由特定组织机构来保证其执行。但是,在面对执纪机构干部力量匮乏、领导幅度过大、领导层级过多、分布非均衡等多重困境时,中共则尝试通过赋予个体特派员、巡视员一定执纪权限,以实现纪检工作最大限度的延伸与下沉。

1922年7月,中共二大党章第十五条规定:“中央执行委员会得随时派员到各处召集各种形式的临时会议,此项会议应以中央特派员为主席。”①这也是中共党章中首次对特派员制度进行规定,且该规定一直被中共三大、四大修订后的党章继承。具体而言,中共早期特派员制度的效用有三:一是指导下级党组织工作,如中共二大党章规定“各区有两个地方执行委员会以上,中央执行委员会认为有组织区执行委员會必要时,即派员到该区召集区代表会,由该代表会推举五人组织该区执行委员会,并推举候补委员三人”。②二是在没有党组织的地方与群众建立必要的联系,如在未建有党组织的乡村之中,通过特派员来与群众建立联系。③ 三是强化党对非党组织的领导,如中共中央就曾要求各级党部向铁路工会、济难会、军事组织派遣特派员。④

特派员作为派出机构集体意志的个体化表达,承载着派出机构的部分职责权限。当某一特派员的派出机构是各级执行委员会时,某种程度上也就意味着特派员拥有了对其派出机构下级党组织及党员进行纪律处分的权力。在制度规范层面,中央特派巡行指导员作为中央执行委员会的代表,有权“对于区及地方实行指导全部工作”。⑤ 在具体实践层面,1926年6月,中共中央为改变北方革命运动低迷态势,要求在北伐必经之地的湖南、湖北、河南“建筑工农革命联合的基础”,⑥于是便派王荷波为中央特派员前往河南参加豫陕区委的领导工作。⑦ 王荷波到达河南后,首先“改组”了中共豫陕区委领导机构,并决定由汪泽楷充任书记,后又“派人赴各地整顿组织,指导工作,开展内部训练,洗刷不坚定分子,严格纪律,巩固队伍,重新组织力量,对各地党组织的领导人做了调整”。⑧ 再如,八七会议后,毛泽东也曾作为中央特派员前往湖南“改组”省委,以保证“秋暴”政策的落实。

从制度成效层面分析,特派员制度在指导力量极度薄弱的情形下,⑨不仅保障了纪律检查工作与组织发展的同步跟进,还强化了党对非党组织的领导。但无论是特派员制度还是此后的巡视员制度,都未能改变执行委员会作为中共早期党内唯一“法定”执纪主体的基本制度规定。因此,执纪行为的个体化表达也就无法消除执纪主体在组织层级上非均衡分布的结构困境及其次生问题。相反,执纪行为的个体化表达一定程度上还削弱了纪律检查工作应有的审慎性、权威性和专业性。从另一层面而言,中共通过赋予个体特派员、巡视员一定执纪权限的方式,来实现纪检工作的延伸与下沉,这虽是干部力量极度匮乏情势下的变通之举,但也为推动纪检工作的部门化、专业化发展积累了宝贵经验。在此后召开的中共五大中,中共不仅通过赋予中央、省委、县委以至支部各级党组织一定的执纪权限,实现了执纪主体对执纪对象直接、均衡、全面的覆盖;还要求各级党组织“强毅地实行集体的指导”,①以规避执纪行为个体化表达过程中可能出现的“独裁”现象。此外,中共五大还首次提出要建立与各级党委平行且相互制衡的专门纪检机构——监察委员会,且规定“中央及省监察委员,不得以中央委员及省委员兼任”,②以此提升纪律检查工作的权威性、专业性。

四、结语

本文以结构功能主义为分析视角,对中共早期纪检制度的确立及运作进行细致考察,发现彼时中共纪检制度中的执纪主体是由其集中领导机关执行委员会兼任,并借此形成独具特色的兼职性纪检制度。然而,无论是在实践层面抑或理论层面,兼职性纪检制度都不可避免地陷入多重结构困境之中:一是作为执纪主体的执行委员会只存在于中共组织系统的中上层,加之地域空间的区隔,难以对执纪对象进行直接、全面的覆盖;二是中共早期各级党组织的设置是以特定党员数量为前提条件,这使得执行委员会的领导幅度和领导层次将随着党员规模的不断扩大而同步延展。对此,在干部力量极度匮乏的现实情势下,中共不得不通过执行委员会委员的跨部门、跨层级、跨地域兼职,以及执纪行为的个体化表达等实践调适,来实现对兼职性纪检制度结构困境的突围。本质而言,这种阶段性突围虽未从根源上化解兼职性纪检制度的固有结构困境,但也反向明晰了纪检制度的未来发展方向。因此,在分析中共五大关于重塑组织系统,推动纪检工作部门化、专业化发展,保障执纪主体对执纪对象直接、均衡、全面覆盖等方面重大制度调整时,不仅要看到共产国际这一“外部”显性力量的作用,还应兼顾中共自身组织发展过程中内生的潜在动力。中共五大在纪检制度构建上的突出成绩,一定意义上也使其成为中国共产党开启自我革命制度建设制度化、体系化发展的新起点。

作者单位:龙雪岗,南京大学政府管理学院;王建华,南京大学马克思主义学院

责任编辑:黄晓军