生命线工程的可靠性研究进展分析(Ⅱ)

——国内电力系统的抗震可靠性

2024-03-10缪惠全高思远刘如山钟紫蓝张聪聪杜修力

缪惠全, 高思远, 刘如山, 钟紫蓝, 张聪聪, 杜修力

(1.北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室, 北京 100124;2.中国地震局工程力学研究所, 哈尔滨 150080; 3.国网山东省电力公司东营供电公司, 山东 东营 257091)

新中国成立以来,电力工业迅速发展,电力系统规模不断扩大,与此同时,作为重要的生命线系统之一,电力系统与其他能源系统和生命线系统之间耦合愈加显著[1-2],特别是灾害作用下的级联破坏现象日益为人们所重视[3-4]。以地震灾害为例,历次大地震中,电力系统的破坏均对城市人员生命财产安全和其他基础设施产生巨大影响[5]。1976年唐山地震导致市区8个110 kV变电站全部破坏,北京、天津、滦县、秦皇岛4条输电线路均因电源点处跳闸而无法供电,损失发电量共1 100 MW,占京、津、唐电网发电总量的30%,耗时1个月才全部恢复供电[6];2008年汶川地震造成四川电网设施直接经济损失71亿元,246座变电站和1 643条输电线路均受到不同程度的破坏,城市大面积停电,震中区历时2个多月抢修才恢复正常供电[7- 8]。此外,地震中的停电还导致供排水系统、交通信号系统瘫痪,严重影响抢险救灾速度[9]。

当前关于电力系统文献综述主要是基于研究者经验开展的,国内代表性成果如下。

1) 在电力系统稳定运行领域:徐新智等[10]对国内外电力系统运行模拟与容量规划的分析方法、软件进行综述,总结各类软件特点,提出对该领域未来发展的思考;Li等[11]总结多端电压源的高压直流电网中直流线路保护方法,为制定多端电压源的高压直流电网直流线路保护策略提供依据;胡萍等[12]综述复杂电力系统连锁故障预测研究方法,重点是模式搜索法、模型法及风险评估法,并给出未来的研究方向;张程铭等[13]对考虑频率安全的电力系统优化方法进行总结并对未来可能的发展方向做出展望;郭创新等[14]从二次设备、信息安全、人为风险3个方面综述二次系统的风险评估方法以及各类风险对一次系统的影响,指出二次设备的发展趋势;阮前途等[15]总结国内外电力系统韧性相关概念,立足于我国电网发展现状,提出韧性电网的概念,阐明其与能源互联网的关系并探讨该领域的发展前景。

2) 在地震灾害领域:谢强等[16]总结强风、冰雪、地震等自然灾害对电力系统的破坏特点;谢强[5]总结中日美三国在电力系统抗震方面的研究进展并阐述日本东京电力公司的应急响应对策;谢强等[17]系统地总结变电站抗震韧性的评估流程与方法,详细介绍变电站抗震韧性评估流程与难点,进而提出4点研究展望;文波等[18]对电力系统的震害特点以及电力系统抗震可靠性研究现状做出综述;孙江玉等[19]以韧性视角对地震灾害情形模拟、电网元件脆弱性建模、电网功能变化过程仿真、电网抗震性能评估与改进4个方面进行综述。

3) 在地震之外的自然灾害领域:Dong等[20]梳理电力系统覆冰灾害的检测与防冰研究发展脉络,指出关键技术与应用场景的发展趋势;赵彬等[21]总结电网覆冰舞动应对措施的优缺点,梳理舞动机理、人工智能等相关领域的成果,并指出应对电网舞动的研究方向;Hou等[22]从风场产生法、电气元件故障模型、建筑停电预测模型等角度,对风灾影响下的失效分析方法进行综述,阐述风灾下电力系统的故障分析和预测发展;Yang等[23]将风力预报技术分为物理方法、统计方法和组合方法,根据多个指标从3个角度综合比较107种风力预报方法;杜诗嘉等[24]着眼于台风灾害,从预警到恢复、韧性评估与韧性提升综述电力系统中配电网关于韧性方面的研究成果,并展望配电网韧性未来的研究方向。

本文在文献[25]的基础之上,继续采用CiteSpace软件从3个层次4个领域以量化的形式推进城市生命线系统典型代表——电力系统的抗震可靠性研究分析,沿城市电力系统(第1层)—城市电力系统抗震(可靠性)(第2层)—城市电力系统抗震可靠性(第3层)的脉络,明确领域历史发展脉络、核心研究团队,通过解析研究主题探明研究现状和发展趋势,指明领域的关键科学问题,从而为深入推进该领域研究奠定基础。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本文所使用的软件为知识图谱分析软件CiteSpace,版本为6.1R2(64 bit)。

1.2 数据来源

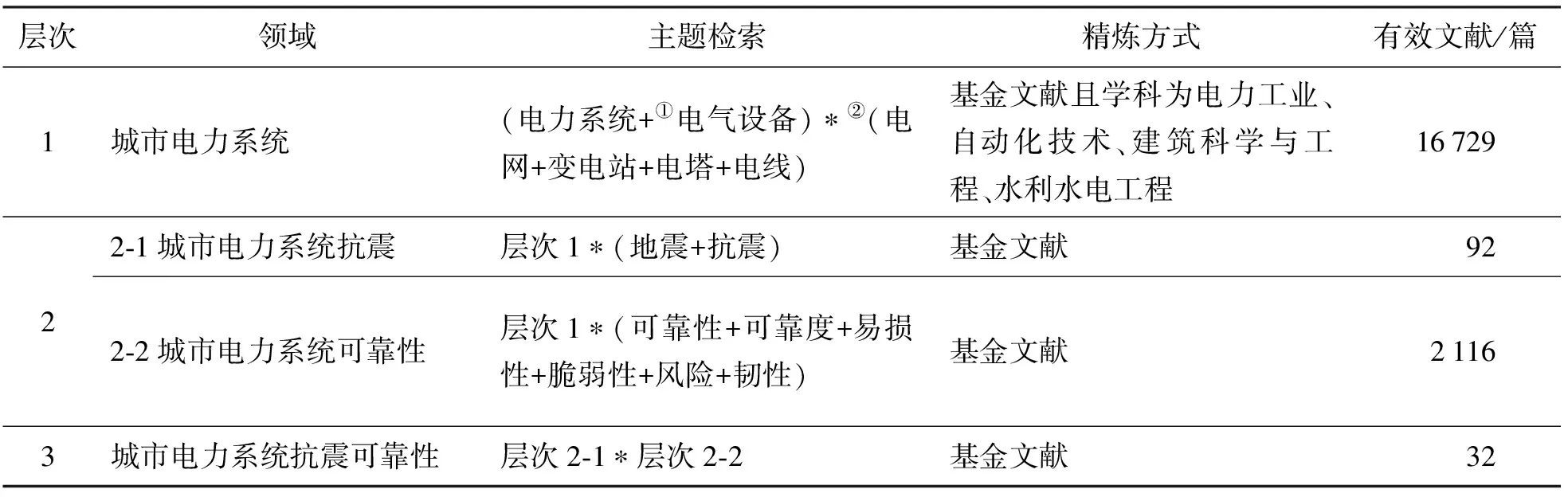

数据库为中国知网,检索工作分为3个层次,如图1所示。具体检索方式和检索结果见表1,检索时间为2022年7月30日14时58分。

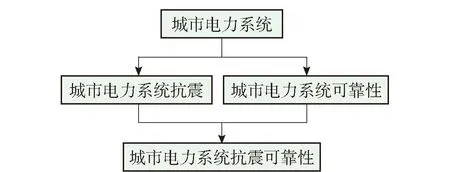

表1 检索方式

图1 研究的3个层次Fig.1 Three levels of research

2 城市电力系统领域

2.1 文献来源分析

检索结果中文献数量排名前10的期刊见表2,共文献6 693篇,占有效检索文献总数的40.01%。其中,有7本期刊处于EI层次,文献数量共5 858篇,占10本期刊文献总量的87.5%。这暗示了城市电力系统在工科领域关注度较高,期刊的办刊质量也受到普遍认可。

表2 城市电力系统领域文献检索数量前10名期刊

2.2 年度发文量分析

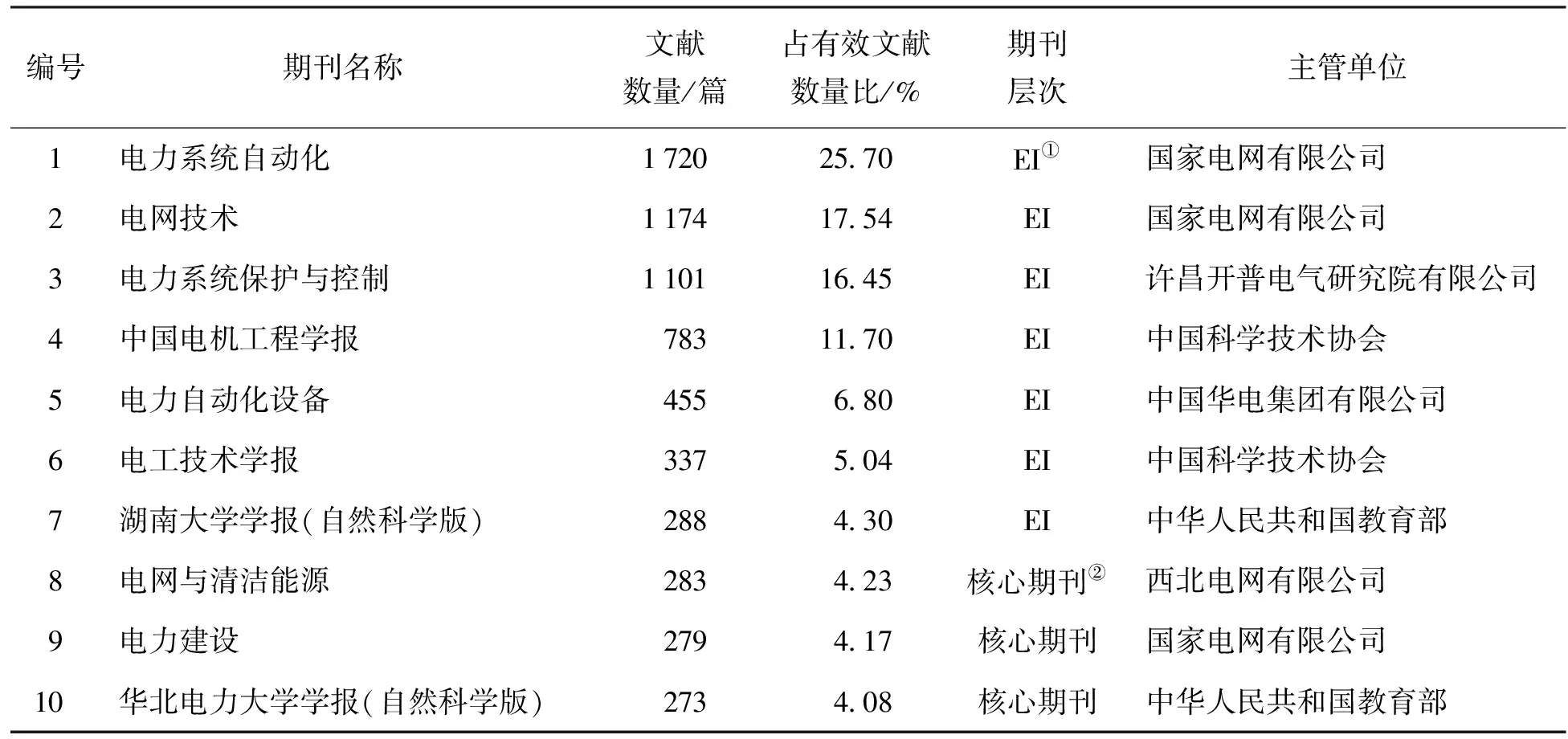

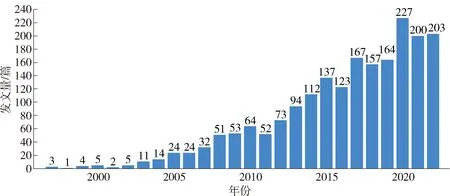

该领域年度发文量如图2所示,可以看出该领域发展可分为3个阶段:1997年之前(阶段1),1997年到2015年(阶段2),2015年至今(阶段3)。

图2 城市电力系统领域年度发文量变化Fig.2 Number of papers published each year in the area of urban electricity system

1) 阶段1是该领域的初步发展阶段。尽管该阶段处于改革开放不断深化的大背景下,但年发文量都不超过10篇,发展较为缓慢。

2) 阶段2是该领域的高速发展阶段。为发挥市场竞争机制的积极作用,提高经济效率[26],1997年1月,国家电力公司成立,该领域的年度发文量亦逐步提高,2002年3月,国务院批准了《电力体制改革方案》,指明电力市场的发展方向[27],领域的年度发文量增长速度显著(其中2004、2005、2006年分别有81、153、202篇,年平均增长率达50%)。

3) 阶段3是该领域的快速发展阶段。年度发文量多在1 000篇以上,文献总数占该领域文献检索数量的67%。2015年《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》揭开了新一轮电力改革的序幕,随着5G技术、智能电网、新能源等研究的深入,该领域的研究达到新高潮,2019年论文发表数量达到1 807篇,迎来该领域年度发文量的一个极值点。

2.3 作者发文分析

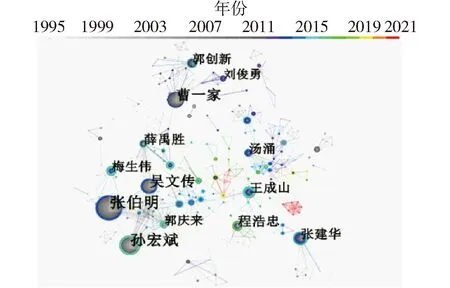

为了解该领域主流研究者及其合作关系,对被引前2 000的文章进行分析,得到该领域研究者合作网络如图3所示,可以发现,该领域最活跃是清华大学的张伯明、孙宏斌、吴文传、梅生伟和郭庆来,他们合作紧密,影响力显著。此外还有8个核心团队,如天津大学王成山、浙江大学郭创新等。清华大学处于相对优势地位,值得特别关注与学习。

图3 城市电力系统领域作者合作网络Fig.3 Collaborative networks of authors in the area of urban electricity system

2.4 关键词共现分析

对被引次数排名前2 000的文章进行关键词共现分析,共现次数最多的前10%见表3,按照关键词反映的内容将关键词分为研究对象(类别1)、研究问题(类别2)和研究方法(类别3)3类,其中,电力系统、智能电网、微电网等归属类别1的关键词有15个。风力发电、连锁故障、故障诊断等归属类别2的关键词共有36个。大数据、遗传算法、人工智能等归属类别3的关键词共11个。类别1、类别2和类别3分别出现了879、768、170次。主要结论如下:

表3 城市电力系统领域关键词共现频次统计

1) 从关键词出现的频次来看,智能电网、微电网是近些年来最受关注的研究对象,而风力发电、连锁故障和故障诊断则是关注的焦点,大数据则是最受关注的方法。

2) 关键词出现时间表明以深度学习(2018年)为代表的人工智能对这一领域产生显著影响,而优化运行(2015年)和直流电网(2015年)则展现目前综合能源系统运营的复杂性,不仅涉及多源多类的能源供应,还包括复杂的应用和存储问题,揭示当前电力系统运营调度管理的复杂性。

3 城市电力系统抗震领域

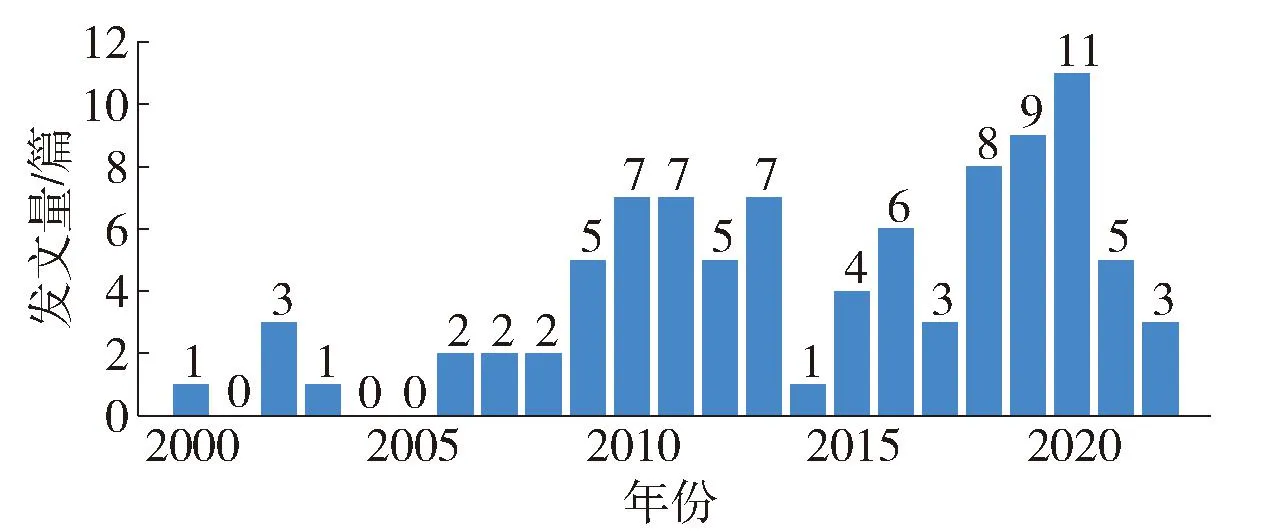

3.1 论文发表时间分布分析

通过表1可以发现,层次2中电力系统抗震领域的文章(92篇)远少于层次1中文献数量,占比仅有0.55%,这侧面反映出电力系统抗震并非电力系统研究的主流领域。但是地震对电力系统破坏的严峻性和广泛性,又要求研究者不得不聚焦于这一领域。该领域年度发文量如图4所示,在2009年之前,其年度发文量均不超过5篇,表明其研究内容还未受到国内研究者的重视,2008年汶川地震之后,年度发文量显著增加,2020年高达11篇,文献[28]是该领域能检索到的最早文献,文中给出了3种失效准则并给出了各个准则下高压变电站中常见的双母线系统的抗震可靠性表达形式。

图4 城市电力系统抗震领域年度发文量变化Fig.4 Number of papers published each year in the seismic area of urban electricity system

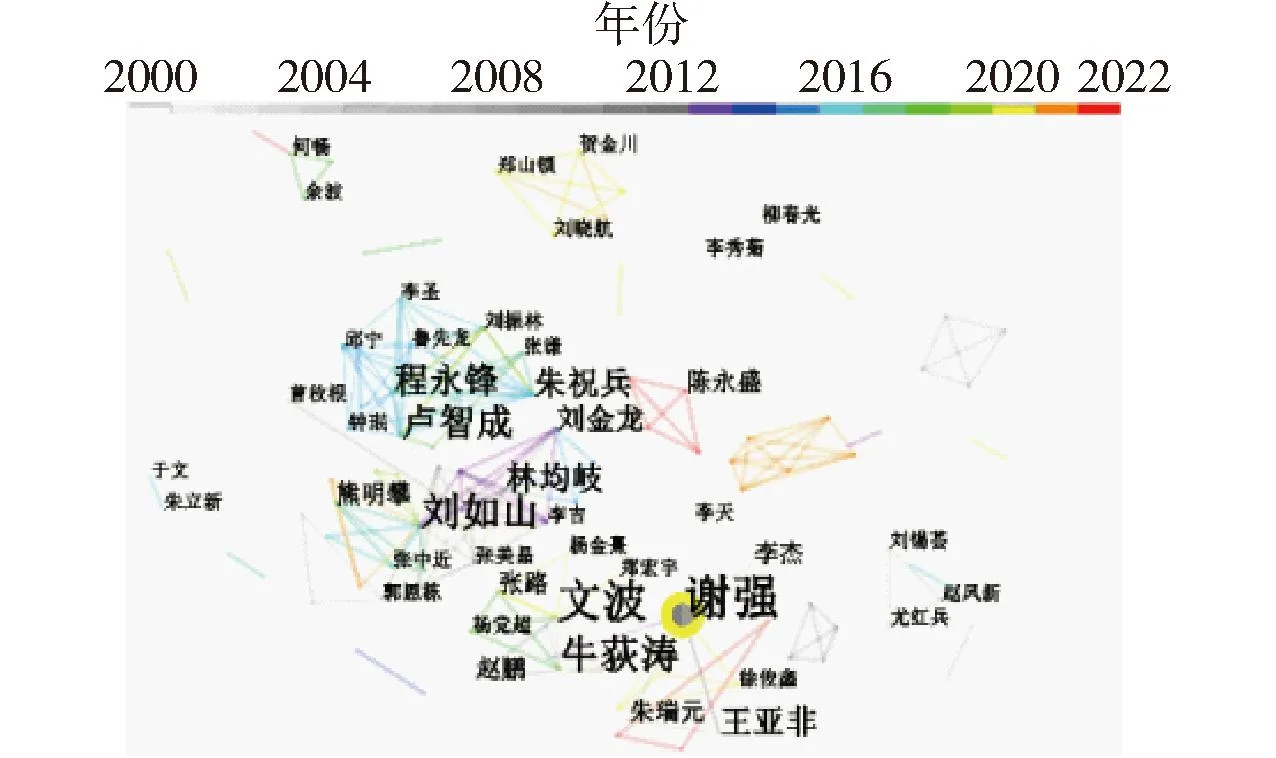

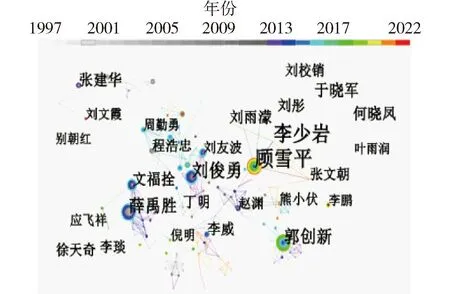

3.2 论文发表作者分析

该领域作者合作网络如图5所示,可以发现主流学者已形成4个核心团队,分别为同济大学谢强团队、西安建筑科技大学文波团队、中国地震局工程力学研究所刘如山团队、中国电子科技集团公司电子科学研究院程永锋团队,其中谢强、刘如山团队较早进入这一领域并仍保持相当研究活跃。

图5 城市电力系统抗震领域作者合作网络Fig.5 Collaborative networks of authors in the seismic area of urban electricity system

图6 城市电力系统可靠性领域年度发文量变化Fig.6 Number of papers published each year in the reliability area of urban electricity system

3.3 关键词共现分析

共现次数排名前20%的关键词见表4,共34个,按照2.4节方法进行分类,归属类别1的关键词有变电站、电气设备、电力系统等15个,归属类别2的关键词有抗震性能、地震响应等13个,归属类别3的关键词有易损性、时程分析等6个。主要结论如下:

表4 城市电力系统抗震领域关键词的共现频次统计

1) 关键词量化结果揭示整个电力系统中变电站的抗震性能得到更为普遍的关注。

2) 易损性和时程分析是电力系统抗震分析中最为重要的2个方法,这与经验性的认识基本一致。

3) 最新的关键词是2020年的放大系数[29-30]和2018年的动力特性[31-32],反映了对电力设施的地震反应规律和动力特性的重视。

4 城市电力系统可靠性领域

4.1 论文发表时间分析

该领域年度发文量如图 6 所示,显然,这一主题与电网系统抗震研究不同,自2002年以后该领域处于持续稳定发展阶段,从2020年开始年发文量都不低于200篇,笔者认为,电力体制改革[33]、微网与智能电网技术发展[34]、能源互联网研究[35]、大停电事件[36]等因素都在不同程度上推进该领域的发展。特别是受2003年美加大停电等重大事故影响,使得可靠性准则成为电网设计与运营的强制性规定[37],并促使制定系列国家标准和规范[38-42]。

4.2 论文发表作者分析

该领域的作者合作网络如图7所示,可以看出该领域形成多个相对分散的研究团队,如顾雪平团队、刘俊勇团队、郭创新团队、薛禹胜团队等,其中,薛禹胜团队较早地进入该领域并形成显著的影响力。

图7 城市电力系统可靠性领域作者合作网络Fig.7 Collaborative networks of authors in the reliability area of urban electricity system

4.3 关键词共现分析

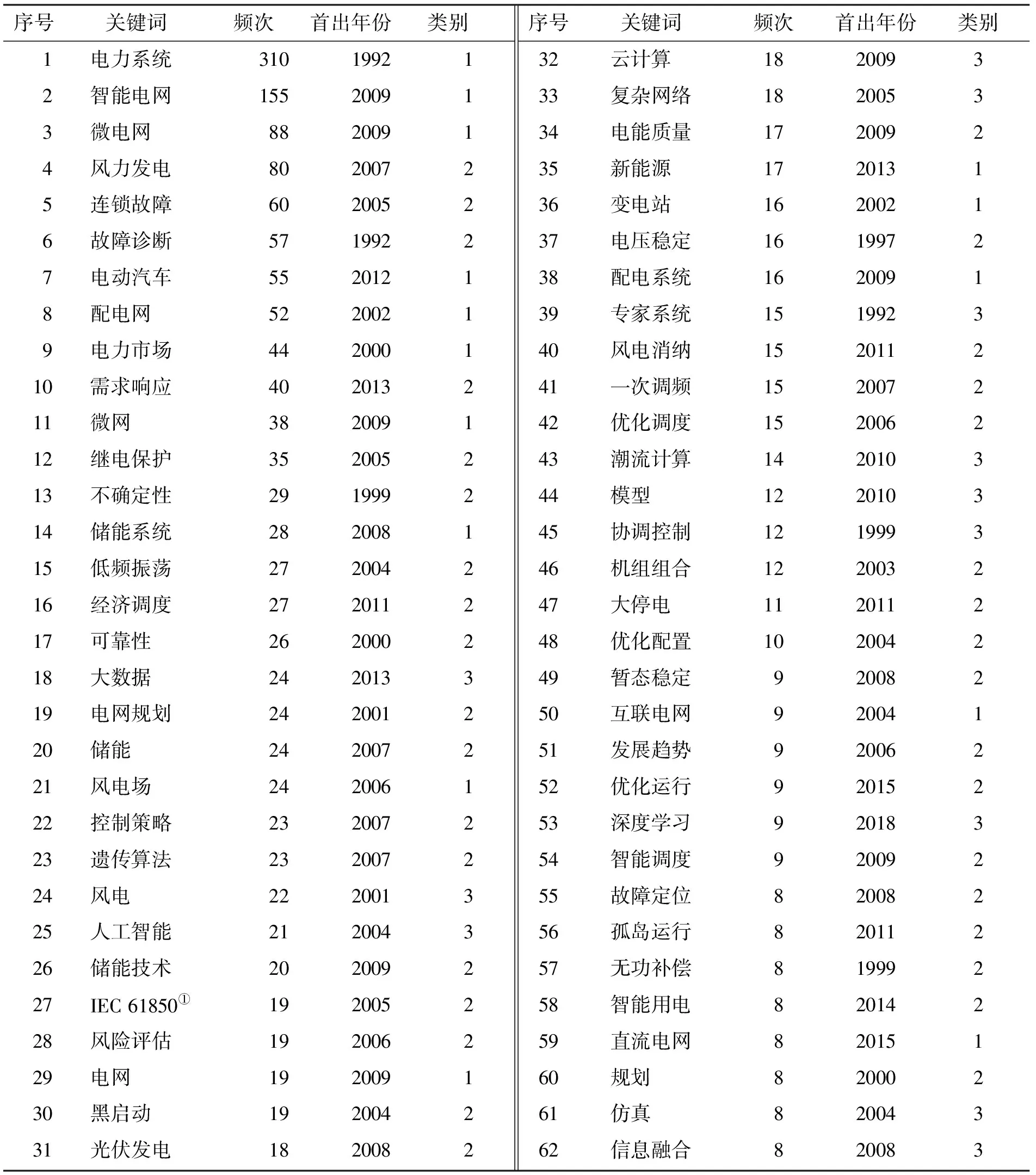

共现频次前10%的关键词见表5,共有58项,各关键词根据研究对象(类别1)、研究问题(类别2)、研究方法(类别3)亦做了归类分析,可以发现:

表5 城市电力系统可靠性领域关键词的共现频次统计

1) 该领域最关注的问题是电力系统的风险评估问题,而最受关注的方法则是复杂网络方法。

2) 最新的关键词是2019年首次出现的换相失败、深度学习,侧面反映特高压直流输电系统的建设问题和人工智能领域对电力系统研究的影响。此外,2017年的互联电网和电动汽车,则反映储能技术对电力系统可靠性问题的推动。

5 城市电力系统抗震可靠性领域

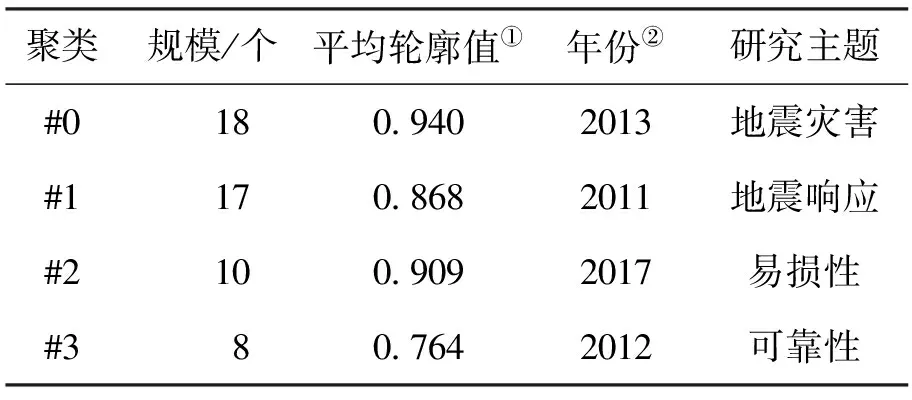

由于该领域文献相对较少,基本是城市电力系统抗震研究的子集,因此,对论文发表时间和作者不再做具体分析,直接对关键词进行分析,其聚类结果如图8所示。可以发现,主流关键词共有4个聚类,包含53个节点、166条连线,各聚类信息见表6,笔者将对每个主题的核心聚类进行详细介绍。

表6 关键词聚类信息

图8 关键词聚类图谱Fig.8 Clusters of keywords

5.1 聚类#0

该聚类主要内容为电力系统震害特点、抗震措施和典型震害数据。此处分别按照输电塔线体系、变电站和建构筑物进行分析总结。

1) 输电塔线体系中电线破坏非常少见,但可能因为塔杆折断倾倒或房屋倒塌而间接导致电线破坏,见图9。塔线体系破坏多数是输电塔破坏,且主要是地质灾害等原因引起的间接破坏,如输电塔周围土体发生滑坡导致输电塔基础开裂,见图10,因地面不均匀沉降导致输电塔发生倾倒、破裂,仅有少数输电塔本身发生折断倒塌破坏,此外,与输电线相连的输电塔发生串倒破坏也比较常见。

图9 塔杆折断致使电线破坏[43]Fig.9 Power lines damaged by Tower rod break[43]

图10 汶川地震中高压输电塔因地质灾害倒伏[43]Fig.10 High voltage transmission tower collapsed due to geological disaster in Wenchuan Earthquake[43]

2) 变电站中变压器主体、蓄电池等浮放设备的破坏形式一般为移位、倾倒、漏油、出轨。相应的配套设备如支柱绝缘子、断路器、隔离开关这类电瓷型高电压变电设备抗弯性能差,固有频率与地震波卓越频率接近,容易发生共振,此类设备在地震中损坏率最高,见图11。瓷套管根部位移受到限制,该类设备在地震中的破坏大多发生在根部。电气主接线系统中母线分为软母线和硬母线,在地震作用下,软母线破坏一般是由于悬挂母线的绝缘子串被拉断所至,硬母线破坏则是由于支柱绝缘子在地震作用下折断所至。

图11 汶川地震中某110 kV变电站损坏的开关[43]Fig.11 Damaged switch of a 110 kV substation in Wenchuan Earthquake[43]

3) 与一般建筑物相比,电力系统建构筑物的梁柱、楼板等构件多高大厚重,加上电气设备的自重较大,故地震作用较一般类型建筑大,因此,建构筑物很容易因为刚度和强度不足引起破坏和倒塌,见图12。针对以上震害特点,一些提高电力系统抗震能力的建议得以提出[8,44-45]:为有效防止输电塔杆倾倒,应将其建设在不易发生泥石流、滑坡等地质灾害的位置,同时设置可靠的防滑措施并加强输电线防串倒技术研究;对变电设备可采用高强硅瓷并研发新型材料,像支柱绝缘子这种长细比较大的电气设备可以通过减隔震技术减小地震反应,加强设备本体与基础连接以防止浮放设备发生滑移、倾倒;电气主接线系统连接方式有四大类,选择合理的接线方式能有效提高主接线系统抗震可靠性;减隔震技术的合理应用能够减小开关、断路器、变压器等关键设备的动力反应,进而达到提高其抗震性能的作用[46-48]。

图12 汶川地震中绵竹某变电站主控楼坍塌现场[43]Fig.12 Collapse of the main control building of a substation in Mianzhu in the Wenchuan Earthquake[43]

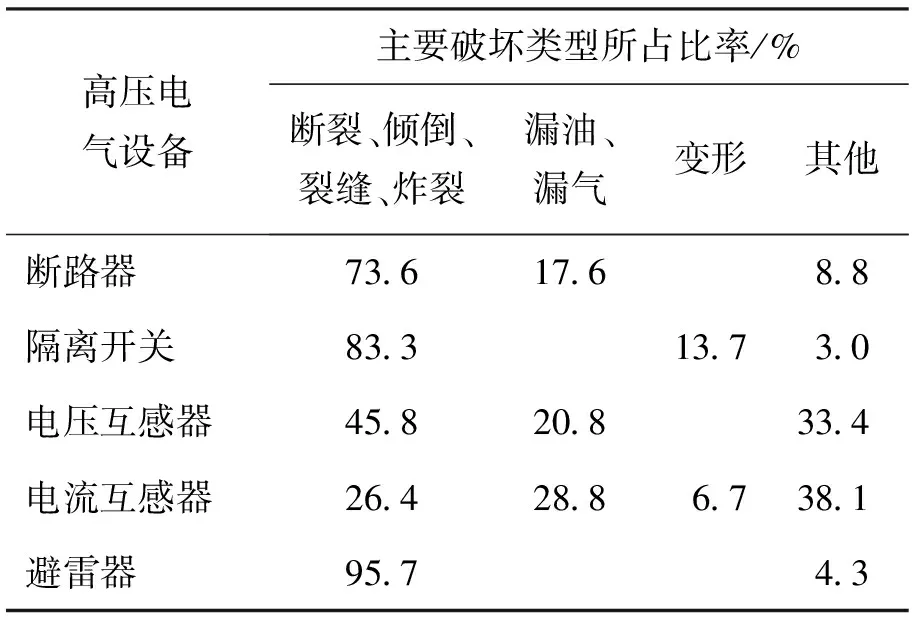

与此同时,对典型地震灾害中电力系统的破坏情况,研究者进行了统计分析。刘如山等[7]统计了汶川地震中变电站和线路破坏的总体情况,见表7,并详细统计了变电站中各类设备破坏类型占比情况,见表8。

表7 汶川地震四川省受损变电站和线路数[7]

表8 汶川地震中110 kV及以上变电站中电气设备破坏类型和比例[7]

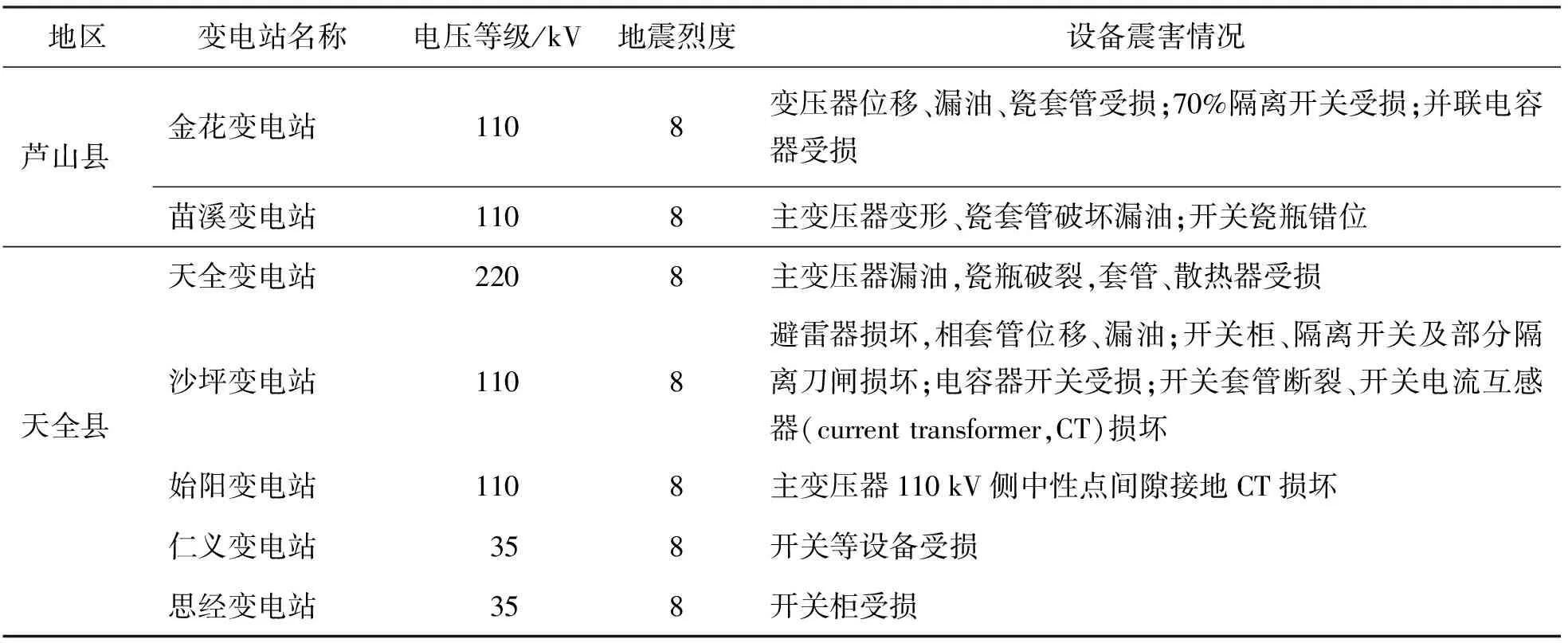

此外,刘如山等[49]统计了芦山地震中芦山县、天全县变电站电气设备破坏情况,见表9,可以看出隔离开关破坏和变压器位移、漏油破坏最容易发生。

表9 芦山地震中芦山县、天全县变电站高压电气设备震害情况

5.2 聚类#1

该聚类为各类电气设施地震反应分析方法,主要包括数值模拟法和试验实测法,接下来分别对输电塔线体系、变电站、建构筑物进行介绍。

1) 输电塔线体系

在数值模拟方面:早期研究忽略了导线作用,谢丽宇等[50]用ANSYS建立模型,得到高压输电塔的地震反应。张晓志等[51]对比ANSYS中的Newmark平均常加速度法和希尔伯特黄变换(Hilbert-Huang Transform,HHT)方法,结果显示,HHT方法计算精度更好。黄帅等[52]用ABAQUS建立模型得到输电塔动力反应。由于文献[51-52]未考虑导线影响与体系拓扑结构,与实际结果相比可能会有较大误差。田利等[53]用SAP2000建立输电塔线体系有限元模型,发现行波效应能够放大或缩小输电塔的动力反应,且行波效应的影响与波速有很大关系。孙建梅等[54]基于ANSYS验证了文献[53]中的结论并找到输电塔薄弱处。岳茂光等[55]建立输电塔线体系有限元模型,对比行波输入和一致地震动输入下输电塔的动力反应,发现行波输入增加导线轴力反应,对导线纵向和竖向位移有放大作用。全伟等[56]提出一种多点地震动模拟算法,以此输入模型并得到地震反应,发现行波效应能减小塔身受力但会增大导线轴力,而部分相干效应和局部场地土效应对塔身和导线都起不利作用;文献[56]中的结论对折线形输电塔线体系同样适用,且相同条件下折线形输电塔地震反应更大[57]。田利等[58- 59]在文献[57]中所述条件下考虑地形变化、地震动空间变化的影响,结果表明,这些因素的影响同样不可忽视。田利等[60]、盖霞等[61]、袁光英等[62]分别讨论了桩-土-结构相互作用、地震动持续时间、不同地震输入方向对输电塔线体系地震反应的影响,为工程设计提供依据。

在试验模拟方面:白杰等[63-64]为研究双回路输电塔线耦联体系和格构式输电塔线体系地震反应,提出试验设计理论与方法并验证可行性;李宏男等[65]使用缩尺模型,展开多维多点振动台试验研究,并通过与数值模拟对比验证结果的可靠性;田利等[66]在设计模型时引入导线比例修正系数,并通过振动台试验验证方法的合理性[67],同时研究地震波入射方向的影响,确定地震波最不利入射角[68]。

2) 变电站

在关键设备方面:谢强等[69]进行足尺寸原型振动台试验,结果显示220 kV断路器薄弱部位在瓷套管根部;王喆等[70]有限元模拟的结果显示110 kV隔离开关的薄弱部位也在根部,这与震害资料反映的规律一致。

在支架对电气设备反应的影响方面:程永锋等[71]通过振动台试验探究880 kV复合绝缘子动力反应特性,发现支架对设备加速度反应影响最大,但放大系数小于1.3;郑山锁等[72]用有限元模拟得到不同支架形式对110 kV隔离开关动力反应影响;姜斌等[73]考虑柔性连接件刚度和支架影响,结合理论分析与试验模拟,得出支架-设备最优刚度比与设备绕法兰的最优转动刚度。

此外,一些学者在研究电气设备地震反应规律时采用多种方法以确保结果的可靠性。Ma等[74-75]建立550 kV电力变压器有限元模型,获得电力变压器的地震反应,发现该类设备在结构设计中没有充分考虑地震效应;进而对1 100 kV变压器套管进行物理和数值模拟,2种模拟方法所得结果具有较好的一致性。He等[76-77]提出一种快速估计变压器套管地震反应的方法,并通过有限元与振动台试验结果的对比验证方法的合理性。进而,根据振动台试验对2种特高压气体绝缘开关设备(gas-insulated switchgear, GIS)套管的抗震性能进行分析,结果表明2种GIS套管均符合抗震要求[78]。何紫薇等[79]建立有限元模型并与文献[78]中的试验结果对比验证其可靠性,通过分析发现复合材料对GIS套管的影响要比陶瓷材料大,但复合套管材料自身的力学特点使其安全性要好于瓷套管。

在软母线耦联设备体系方面:谢强等[80]用ABAQUS软件建模发现母线对设备的牵引作用很大程度上促进设备的破坏,并讨论软母线水平张力和水平张力刚度受松弛度的影响规律、母线冗余度对设备反应的影响[81],随后,通过振动台试验进一步得到松弛度对设备地震反应的影响——松弛度较小时地震作用大的情况下导线起不利作用,地震作用小的情况下导线起有利作用,松弛度大的导线对设备几乎没有影响[82];魏淼淼等[83]根据有限元模拟,发现在软母线耦联体系中母线会分别增大和减小高低频设备的动力反应,与近场非脉冲地震相比,近场脉冲地震对设备的破坏性更强;朱祝兵等[84]发现880 kV换流站中互连设备地震反应差别与导线刚度成正相关关系;He等[85]在对分裂导线互联电气设备的地震反应研究中发现,互连电气设备抗震性能评价不仅要考虑终端力,还要考虑终端弯矩;张雪松[86]提出考虑刚度条件的软母线位移形函数、最大弧垂计算公式,并通过振动台试验和有限元验证公式的正确性,结果表示软母线刚度越大,设备的地震反应也越大;郑山锁等[87]建立软母线耦联设备的地震位移反应比公式并进行验证,为软母线耦联体系地震反应量化分析提供参考。

在硬母线耦联电气设备体系方面:程永锋等[88]通过振动台试验研究110 kV硬母线对设备影响,发现耦联设备地震反应略有降低,双向激励比单向激励地震反应更大,此外通过在单体设备顶部设置配重能模拟耦联设备的地震反应,随后将对象换为550 kV避雷器和互感器耦联体系进行试验,影响规律类似[89];Yang等[90]以缩尺模型试验得到在考虑平面外运动和扭转运动条件下管母线连接设备体系的动力反应,结果表明,按设备频率参数选择设备和相邻柱绝缘子之间的连接类型能够有效提高电气主接线系统的抗震能力;孟宪政等[91]对复合外套避雷器和互感器经硬母线连接的耦联体系展开振动台试验,建议在考虑经济和安全的条件下将支架对设备的动力放大系数取为1.4。

在减隔震技术方面:程永锋等[92]提出一种隔震试验模型设计方案并通过振动台试验和数值仿真验证其合理性和隔震设计的有效性;刘振林等[93]为了解金属耗能减震器应用在800 kV复合材料支柱绝缘子的效果开展振动台试验,测试了设备的动力反应,结果表明在不同地震波输入条件下减震率都在50%以上,且峰值地面加速度(peak ground acceleration,PGA)越大,减震器效率越高;王喆等[70]通过有限元模拟表明设置钢丝绳阻尼器能有效降低开关的地震反应,且中间层减震效果优于底部减震;苏小超等[94]针对特高压瓷套避雷器提出一种低自由度力学模型建立方法,并以实际算例验证其可行性,提高减震装置的研究效率。

3) 建构筑物

蒋凤梅等[95]采用SAP2000建立变电站厂房框架的有限元模型,发现电气设备与主体结构之间的相互作用条件会对厂房地震反应产生较大影响。张睿明[96]使用ABAQUS软件验证这一结论。

5.3 聚类#2

该聚类内容有电力系统各类结构的地震反应风险评估,主要从不确定性角度对电力系统的地震反应规律分析,基本方法包括经验统计法、理论分析法和数值模拟法3类,此外,部分学者还将上述工作进一步拓展至经济损失的评估之中。此处按照电力系统不同结构对象进行分析。

1) 输电塔线体系

谢丽宇等[50]通过基于性能分析获得输电塔的抗震能力曲线,选取100条地震记录,利用AYSYS获得输电塔顶点最大位移角与PGA之间的关系,最终建立跨越式输电塔的地震易损性曲线。张伟等[97]通过数值模拟获得输电塔动力反应,以塔顶最大位移为参数,结合增量动力分析(increment dynamic analysis, IDA)和概率分析建立直线酒杯型输电塔易损性分析曲线。Zheng等[98]用显示动力分析方法对高层输电塔进行倒塌分析并与汶川地震中实例进行对比验证,又基于概率估计方法对高层输电塔进行倒塌易损性评估。Liu等[99]考虑主余震对高层输电塔的损伤影响,并以易损性曲线量化不同损伤状态的概率。Tian等[100]建立输电塔概率地震需求模型(probabilistic seismic demand model, PSDM),通过IDA方法获取PSDM数据并量化悬挂式输电塔的地震易损性。Pan等[101]建立PSDM,采用IDA方法,在考虑土-结构相互作用、距地表不同深度地震动强度变化和结构参数不确定性条件下进行1 000 kV双回路钢管输电塔的易损性评估。

2) 变电站

在经验统计法方面:贺海磊等[102]根据震害统计分析方法得到变电站中主要设备的地震易损性曲线;Liu等[103-104]基于汶川地震的资料根据正态分布函数及其累积函数、克里金插值法与高斯分布的累积函数2种不同的方法分别拟合出断路器、隔离开关等6类电气设备的破坏率与地震烈度关系曲线;李吉超等[105]总结部分电气设备易损性分析成果,并通过双对数正态分布模型确定各类设备的抗震能力中值与对数标准差。文献[103-105]进一步验证隔离开关是地震中破坏最普遍的电气设备之一。

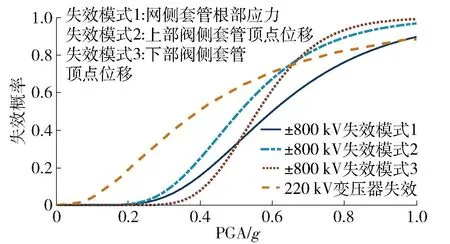

在数值模拟方面:李晓璇等[106]建立精细化有限元模型,获得±800 kV换流变压器的易损性曲线;罗金盛等[107]用有限元模拟获得变压器、断路器、隔离开关的位移反应,以此为参数,拟合出设备破坏率与地震烈度关系曲线,结果显示3者易损性由高到低为变压器、断路器、隔离开关;田松丰等[108]建立800 kV直流场极母线回路有限元模型,拟合出回路和关键设备的易损性曲线;李强等[109]通过有限元模拟对交流滤波器进行易损性分析,当PGA高于0.4g时,设备失效概率达40%以上,母线耦联体系中质量较小的设备应力反应会高于相应的单体设备,在设计过程中需要注意;刘任鹏等[110]通过有限元模型,在考虑材料自身不确定性下,对特高压GIS瓷套管进行易损性分析;何畅等[111]提出考虑多种不确定性条件下变电站电气设备地震易损性和地震失效风险的理论分析方法以及相应的评估流程,然后通过有限元模拟量化地震动、结构参数、性能指标与有限元模型质量不确定性对特高压变压器瓷套管地震失效风险分析的影响[112];梁黄斌等[113]将换流站划分为7个子系统,通过有限元模拟分别指出其薄弱位置,并给出各子系统的地震易损性评估流程与易损性曲线。还有学者通过有限元模拟获得数据,进行概率地震易损性分析(probabilistic seismic demand analysis, PSDA)。柏文等[114]建立有限元模型,采用PSDA方法进行瓷柱形电气设备在考虑地震动和材料强度不确定性下的易损性分析;李圣等[115-116]同样结合有限元模型与PSDA分析理论,得到典型支柱绝缘子互连体系在不同强度和不同输入方向下的地震损伤概率,并通过对复合材料绝缘子的易损性分析提出一个提高绝缘子抗震能力的方向。

对比220 kV与±800 kV变压器易损性曲线,如图13所示,可以发现,±880 kV特高压变压器发生破坏的阈值比低等级变压器高,在PGA达到0.2g之前失效概率几乎为0,但当PGA达到破坏的阈值后,相同的PGA增幅下,特高压变压器失效概率上升较220 kV变压器显著。

图13 220 kV和±800 kV变压器易损性曲线[102,106]Fig.13 Vulnerability curve of 220 kV and ±800 kV transformer[102,106]

在经济损失评估方面:张睿明[96]根据汶川地震的资料,利用课题组开发的中国地震灾害损失评估系统,开发变电站地震灾害经济损失评估模块,实现评估功能地理信息系统化;张中近等[117]将变电站资产分为室外高压电气设备、室内设备和房屋建筑3类,根据汶川地震的震害资料计算出各类电气设备在地震中的经济损失占比,以此为依据给出快速评估震后变电站经济损失的方法;刘如山等[118]在文献[117]的基础上考虑变电站中不同设备抗震能力差异的影响,对文献[117]的方法进行改进。

3) 建构筑物

蒋凤梅等[95]通过建立有限元模型考虑电气设备与厂房之间的相互作用,以层间位移角为参数对变电站主厂房进行易损性评估。文波等[119]选取100条地震记录进行模拟,实现不同工况下大型变电站主厂房地震易损性分析,并对文献[95]提出的公式进行修正。张睿明[96]使用ABAQUS软件建立分析模型验证进行变电站易损性分析时不可以忽略设备与结构之间相互作用的结论。

5.4 聚类#3

该聚类内容主要以系统视角对不同尺度电力系统进行抗震可靠性评估,主要对象包括变电站系统和城市电力网络系统,研究方法包括解析法、随机模拟法、概率图方法等。常用的解析法有最小路算法和最小割算法,解析法能够得到网络系统可靠度的精确解,但是解析法的计算量随节点增加呈非多项式增长(non-deterministic polynomial complete, NP问题),所以很难应用于大型复杂网络的可靠性分析。蒙特卡洛(Monte Carlo,MC)模拟法是最常用的模拟法,其原理是以一定概率模型为基础,根据各节点的破坏概率产生随机数来模拟各单元在地震中的破坏状态,当试验次数足够大的时候认为所得结果等于实际概率,在精度达到工程要求的同时避开了网络的NP问题,更适合用于大型网络系统抗震可靠性分析[120]。根据不同系统,对其代表性研究进行综述。

1) 变电站系统

2) 城市电力网络

考虑到解析法的NP问题限制其在大型网络上的应用,李杰等[126]以最小路实时不交化为切入点,基于结构函数递推分解的思想提出递推分解算法,提高大型点权网络系统可靠度的计算速度,并通过分析证明在计算电力网络系统可靠性时地震危险性分析的必要性,给出在设定地震条件基础下区域电力网络抗震可靠性分析步骤。文献[127-129]进一步改进这一递推分解算法,充分利用分解过程中的信息对节点进行处理,提高计算效率。但解析法将电力网络系统简化为点权模型则默认线路不发生破坏,这与实际情况存在差异。

MC模拟法在电力网络抗震可靠性分析中更受青睐,其关键步骤为连通性分析。林均岐等将电力系统简化为一般赋权有向网络模型并用邻接表存储法表示,用深度优先搜索算法进行电力系统震后连通性分析[130],随后又结合MC法进行电力系统震后可靠性分析[131],应用深度优先搜索法计算传递闭包占用内存少,但计算速度慢的问题没有得到明显改善。

杜景林等[132]用模糊关系矩阵通过对布尔矩阵的运算进行供电网络系统连通性分析,然后结合MC法计算网络系统的抗震可靠度,并引入功能失效系数来考虑系统中的薄弱环节。应用模糊矩阵需要对节点进行改造,增加矩阵的阶数,需要更多的储存空间,因此增加了运算量。柳春光等[120]提出用Warshall算法计算二元关系传递闭包,不仅节省储存空间还提高了计算速度。贺金川等[125]针对Warshall算法在计算传递闭包的过程中未考虑到对角线元素的处理问题,提出一种考虑对角线元素的三角形算法,减少了计算量,提高了传递闭包求解速度。Liu等[133]分别以图论法、模糊数学法、三角形算法3种算法求解节点抗震可靠性指标,对比MC法和QMC法在3种计算方法下相同抽样次数所需要的时间,结果表明三角形算法与QMC法结合能够在保证精度的同时加快计算速度。

6 关键科学问题

1) 不同电力设备与设施的震害机理与抗震措施。一方面,电力系统各类设施与设备复杂多样,且通过不同的连接形式,如软硬母线、导线、电缆、套管等传力单元[134],构成更为复杂的受力系统。另一方面,地震灾害类型多样,如地震波动、场地液化、滑坡等,均会对电力设备与设施产生破坏。因此,科学辨析各类电力设备与设施的震害机理并研发相应的抗震工程措施,是提升电力系统抗震可靠性的根本性科学问题。

2) 电力系统不同元件地震易损性分析方法。不同国家和地区电压等级、设备生产和安装标准等差异性导致电力系统不同元件的地震易损性模型具有显著的差异性;与此同时,随着电气化、清洁能源化、智能化等为主要特点的电力系统发展,各类新型电力设备不断涌现,如智能电表、智能变压器、海上巨型风机等。因此,建立符合地域特征与地域地震危险性特征的不同元件地震易损性分析方法,是实现电力系统整体抗震可靠性分析的基础性科学问题。

3) 变电站和城市电网系统的韧性评估方法与提升理论。近些年来,基于系统视角对变电站系统乃至对区域电网进行韧性分析与提升已成为学界和工业界的焦点。韧性不仅聚焦于灾害来临时系统功能的损失,还关注灾前和灾后系统的预备和恢复,即不仅关注系统的直接损失,还关注系统的间接损失。因此,不仅涉及对系统自身物理力学特征的考察,更涉及系统的功能分析,并进而上升至维修资源、恢复策略,乃至于评估框架、系统分析方法等诸多层次[135]。此外,合理的韧性目标是实现系统韧性首要且最重要的一环。以韧性理论为指导,结合大数据、人工智能等新技术,实现变电站和城市电网系统的评估与提升是电力系统可靠性研究的前沿性科学问题。

4) 以电网为核心的耦合基础设施系统灾害传播机理与量化模型。电网作为城市和区域间能源传输关键基础设施系统,同天然气系统等构成更为复杂的综合能源系统;此外,与水网、路网等构成耦合的城市生命线系统[136-138]。因此,某一系统的破坏不仅影响系统自身的功能,还会导致灾害在系统间的传播与扩散。此外,以地震灾害为代表并耦合海啸、滑坡、暴雨等多灾害情景,进一步加剧这一问题研究的复杂性。美国土木工程师协会生命线地震工程委员会 (technical council on lifeline earthquake engineering,TCLEE)在2009年新增关于耦合生命线系统的技术分会,而美国国家地震工程研究中心则在2013年将灾害研究拓展至包括人致威胁的多灾害情景[139],从侧面表明了这一问题的重要性。

7 结论

1) 城市电力系统研究领域自1997年以后迎来快速发展时期,量化结果表明主流研究人员形成了以清华大学为代表的多个研究团队;关键词不仅揭示了近些年来以大数据、人工智能等新方法对电力系统研究的影响,而且展现了综合能源系统运营管理的复杂性。

2) 城市电力系统抗震领域形成了以同济大学和中国地震局工程力学研究所为代表性的研究团队,领域关注的焦点是变电站的抗震性能研究,易损性与时程分析是两类最常用的方法。与抗震相比,电力系统可靠性研究更受电气工程领域关注,其关注焦点仍主要集中在运营调度领域而对灾害领域关注较少,特高压直流输电系统以及储能技术对电力系统可靠性影响是当前关注的热点。

3) 城市电力系统抗震可靠性研究是整个电力系统抗震研究的一部分,不仅涉及电力系统震害特点的考察与典型震害数据的总结,更为重要的是,在输电塔线体系、变电站、建构筑物等三大主要方面,进行震害机理分析,提出包括经验统计法、理论分析法、数值模拟法和试验模拟法为代表的方法。

4) 基于系统视角对变电站系统和城市电力网络进行可靠性评估是电力系统抗震可靠性研究的核心问题,包括以图论为基础的解析法和以MC模拟法为代表的方法。考虑到随着系统复杂性的增加和模拟精度的提高,特别是随着韧性城市研究和建设的兴起,该领域依然值得不断深入探索。

5) 该领域的关键科学问题主要包括不同电力设备与设施的震害机理与抗震措施、电力系统不同元件地震易损性分析方法、变电站和城市电网系统的韧性评估方法与提升理论、以电网为核心的耦合基础设施系统的灾害传播机理与量化模型。