陕西韩城城隍庙灵佑殿彩画年代及相关问题研究*

2024-03-07中国文字博物馆

杨 涛(中国文字博物馆)

韩城位于陕西关中平原东北部,与山西隔黄河而望,是陕西沟通山西的交通枢纽。

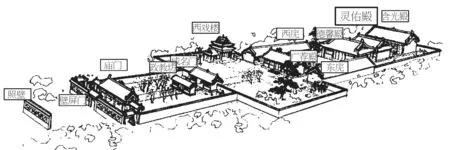

城隍庙处在韩城古城东北角,为当地古建筑的典范,其“规模宏大,中轴四进院,东西两侧有道院,……互为相映,极其壮观”[1]。韩城城隍庙的创建年代已无法考证,但其建筑年代最迟为元代,城隍庙碑记《北五社五常会碑记》明确有“元至正元年”字样。城隍庙经历了数次损毁以及重建,残留至今的建筑主要有正殿灵佑殿、献殿德馨殿、寝殿含光殿以及广荐殿、威名门、政教坊、西戏楼、东西两庑等(图一)。

图一 韩城城隍庙鸟瞰图

一 城隍庙灵佑殿彩画概述

韩城彩画因其独特的地理、历史条件保持着区域本土特色,因此,对韩城彩画的研究极具意义。城隍庙灵佑殿彩画作为韩城彩画的代表,绘制精美,特色鲜明,“(灵佑殿)是城隍神形貌的所在地……,檐下施有斗栱,在每攒斗栱与斗栱之间可清晰辨出彩画的痕迹”[2]。清晰可辨的彩绘正是城隍庙明间檐檩上绘制的“戏花童子图”,此童子在韩城地方上被称为“喜喜娃”,“喜”是方言,就是胖胖娃的意思,有着子孙绵延、富饶喜庆的寓意(图二)。

图二 灵佑殿檐檩彩画局部

对于灵佑殿彩画的具体绘制年代,研究韩城彩画的学者认为“灵佑殿建筑彩画是城隍庙内最为精彩的部分,其年代最晚至明万历年间”[3]。随着新的历史资料不断发现,结合对韩城地区“戏花童子图”彩画内容与风格的研究,可以确认灵佑殿彩画的绘制年代应是清光绪十八年(1892年)。

二 灵佑殿彩画年代考证

(一)灵佑殿于明万历年后有重建行为

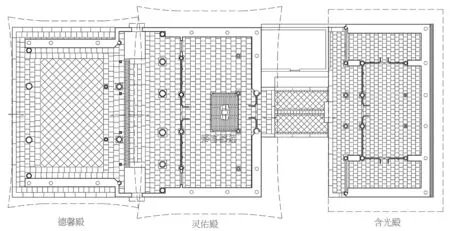

灵佑殿在明万历年间进行了重修,明张士佩撰写的《韩城县志》中记载了明弘治年间韩城在经历大地震后,对城隍庙进行过一次大范围的重修工作:“今韩之妥神者,谚所称正殿是也,此制建也,胁山而楹四,榜曰灵佑殿,……殿始万历丁丑夏,成于戊寅之冬。”[4]重修后的城隍庙格局相对完整,中轴四进院,各殿配置基本齐全。应当注意的是记载中灵佑殿为“胁山而楹四”,即面阔三间,但现在的灵佑殿为六楹五间(图三),很明显,在明万历之后,灵佑殿曾被再次重建。

图三 德馨殿、灵佑殿、含光殿平面图

(二)新碑记的发现

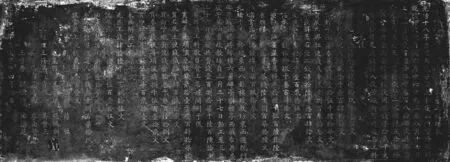

2002年出版的《韩城市文物志》中,记载了当时发现的有关韩城城隍庙的碑记,“庙内原有碑记数十通,现仅存九通。《韩城隍庙记》碑、《重修城隍庙钟楼记》碑、《碑记》《奉府宪断禁碑记》《道光元年重建照墙碑》《北五社五常会碑记》《道光二十一年重建戏台捐金碑》《明万历四十四年创建,道光二十六年重修影壁碑》《城隍封制碑记》”[5]。在2010—2012年城隍庙维修期间,新发现《复兴会重修建救苦、祖师殿并各处工程碑记》(图四,后文简称《复兴碑记》),碑记内容成为确定灵佑殿彩绘年代最重要的文献证据。现将碑文录文如下:

图四 复兴碑记

复兴会重修建救苦祖师殿并各处工程碑记/

光绪十八年重建西救苦殿并新建山门重修祖师/殿补修大殿自闰六月十七日动工至八月十七日/工竣共费钱二百六十五千三百八十四文再普济/会原买旧庭房三间前将袱子二根松椽五十余条/复兴会修理东西乐楼栅栏使用准钱一十二千文/其余木料砖瓦并钱捐入救苦殿所有用过各工料/细数开列于后/

买砖瓦石条箔子使钱一十九千三百文/

买木料板绳使钱二十千一百四十四文/

买钉子搬檐麦草使钱一十五千六十七文/

买灰土胶红使钱二十二千八百三十三文/

木匠解匠石匠工钱四十六千三百四十文/

瓦匠工钱三十四千一百二十五文/

泥水匠工钱五十九千三百四十文/

塑神像油画并香马钱三十六千五百六十 六文/

水烟煤纸裱匠道人茶钱六千八百七十六文/

犒赏匠工使钱四千七百九十三文/

光绪十九年修理东西八卦楼政教坊东西道院门/碑亭钟鼓楼砖碑楼六角碑亭明禋亭西戏台耳房/底子并油画政教坊自三月二十七日动工至五月/二十六日告竣共费钱一百八十七千六百六十文/所有用过工料数目督工名姓开列于后/

买砖瓦毛头滴水使钱二十一千一百四十 七文/

买石灰土使钱二十千四百二十二文/

买钉子缴页使钱一十三千三百六十八文/

买麦草栈板等项使钱八千五百一十二文/

买印红胶墨使钱五千七百二十一文/

木匠解匠工钱七千文/

瓦匠工钱四十六千九百九十五文/

泥水匠工钱四十一千五百一十五文/

油画政教坊工料钱一十七千文/

香马水烟煤纸道人茶钱三千八百七十九文/

犒赏匠工使钱二千一百一文/

督工经理高翘 程汇都 薛位/刘星彩 王瑜瑞 张鸿训/王修第 贾捧纶 吴贵三/吴增第 高立功 李士鳌/王吉梦 解恒清 薛荫芝/

光绪二十年岁次甲午四月泐石/

依此碑记可以得知以下信息:1.清光绪十八年(1892年)补修了灵佑殿,但并不能完全确定是否重饰彩画。光绪十八年新建或重修的建筑共四处:“西救苦殿”“山门”“祖师殿”和“大殿”。救苦殿是道教供奉太乙天尊的道殿,据道经所言,太乙救苦天尊是天界专门拯救不幸堕入地狱之人的大慈大悲天神;而祖师殿是供奉真武大帝的道殿,这两殿的具体位置已无法考证。但碑记中的“大殿”应是指正殿灵佑殿,可知灵佑殿在光绪十八年进行了补修,但是并未具体描述补修的范围。碑记中还记载了“塑神像油画并香马钱三十六千五百六十六文”,说明在重修这4座建筑物时塑造了神像,并绘制了彩画,但是碑文中未明确是否在灵佑殿重绘了彩画。2.光绪十九年(1893年),“底子并油画政教坊”,甚至连支出费用都非常明确,“油画政教坊工料钱一十七千文……,光绪二十年(1894年)岁次甲午四月泐石”,这明确说明政教坊彩画于光绪十九年进行过重绘。政教坊彩画时代的明确,为从图像学上判断灵佑殿彩画的年代提供了依据。

(三)灵佑殿彩画艺术形式考证

同时代的彩画艺术联系必定紧密,它们的构图、线条、色彩相似度极高,甚至彩绘工匠可能是同一批人,或使用了相同的粉稿。经笔者考察,韩城尚存9处“戏花童子图”彩画古建筑遗留,其中能确定年代的有5处:城隍庙的政教坊、法王庙、孙真人祠、东营庙、党家村文星阁,以此5处“戏花童子图”与城隍庙灵佑殿的“戏花童子图”进行图像比较研究。

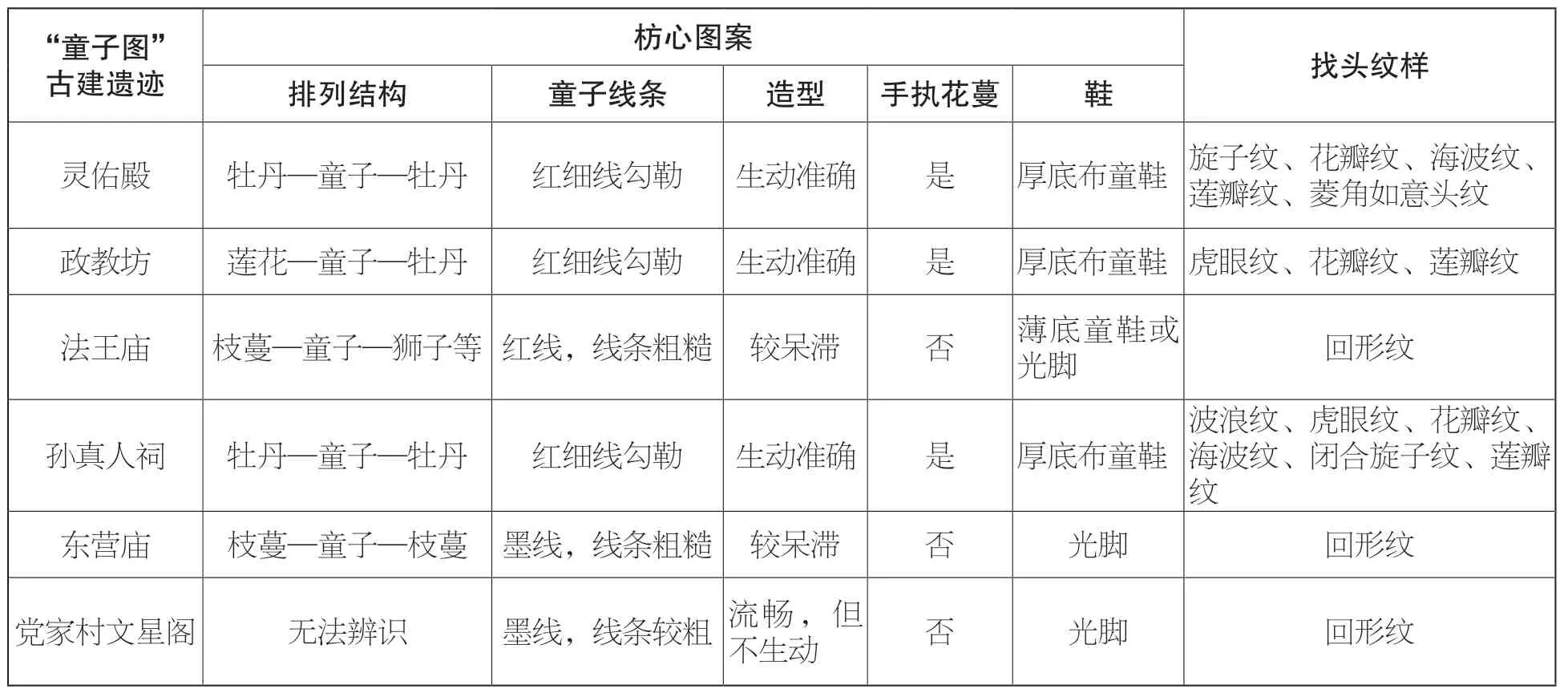

灵佑殿彩画人物刻画精美生动,其童子身体及五官部分用红线细细勾勒,表情自然生动;童子与花卉之间的结构方式为间隔式,即花与童子间隔描绘;檩上童子颈戴金项圈,身着红肚兜,脚穿厚底鞋,手执叶花蔓,游戏于花海之间;在找头的纹样中,灵佑殿彩画找头的比例最大,达到整个彩画长度的1/10(其他彩画找头比例为1/20~1/10不等),找头纹样有旋子纹、花瓣纹、莲瓣纹及菱角如意纹等,纹样绘制中做了退晕处理。灵佑殿是城隍庙的正殿,规格较高,其彩画绘制精美,在婴儿手镯、牡丹花蕊、花蔓,甚至枋心线上都出现沥粉贴金工艺,这也显示了灵佑殿的高贵地位。依样对其他彩画情况进行分析,记载如下(表一)。

表一 韩城地区“戏花童子图”彩画艺术形式对比研究

调查发现,灵佑殿彩画与政教坊、孙真人祠彩画在枋心图案的图案风格上极其相近。首先,从排列结构来看,灵佑殿彩画为牡丹和童子的交替排列,而牡丹和莲花是韩城地区彩画经常出现的花卉纹样,其与童子一起有着“花开富贵”和“连生贵子”的吉祥寓意。其次,用朱色细描活泼的童子形象,特别是五官,有助于区分其与花卉、云纹的质感,同时,它也是精美彩画繁琐程序中的一个必要环节。最后,在细节方面,童子所穿鞋子的不同样式,也区分了各个彩画的不同时期,灵佑殿、政教坊、孙真人祠彩画中童子皆穿厚底布童鞋,布鞋前端绣吉祥花纹,后端有明显的布料突出。

再比较彩画找头部分纹样,城隍庙灵佑殿檐檩彩画的找头比例较大,其枋心线为沥粉贴金,且纹样相对更复杂,从内到外分别为枋心线(沥粉贴金)—旋子纹—花瓣纹—海波纹—莲瓣纹—花瓣纹—海波纹—菱角如意头纹,且花瓣纹与莲瓣纹为退晕画法。贴金及退晕工艺彰显了城隍庙的正殿地位,且纹样种类繁多,但其基本纹样与同时代还是相通的。旋子纹、波浪纹、虎眼纹、花瓣纹、莲瓣纹是这一时期较常用的纹样,政教坊与孙真人祠彩画中使用纹样数量较少,以虎眼纹、花瓣纹、莲瓣纹、旋子纹为主(图五)。法王庙、东营庙、党家村文星阁中找头纹样则是不同形态的回形纹。

图五 灵佑殿、政教坊及孙真人祠找头纹样

从整体来看,灵佑殿彩画与政教坊、孙真人祠彩画人物刻画生动、准确,其图案组织结构、艺术表现手段上线条的运用以及婴儿玩耍时所穿鞋的样式均相同,彩画找头纹样也具有相通性,这都证明了此3处彩画绘制年代当相近,用的应是相同的粉稿,甚至是同一批画匠所绘。

政教坊彩画的年代已经明确为光绪十九年(1893年),而孙真人祠是韩城人供奉药王孙思邈的庙宇,庙宇献殿之后的正阳洞落款,“……大清光绪十九年……,北五社同仁会重建”[6],结合《复兴碑记》中提到灵佑殿于光绪十八年(1892年)进行了补修,因此可以确定灵佑殿在清光绪十八年重绘了建筑彩画。

三 “戏花童子图”兴盛原因

韩城古建筑彩画中“戏花童子图”有着浓郁的地域风土传承,据考察,韩城现在遗存有“戏花童子图”的古建筑共9处,除前述6处外,还有普陀堂、玉皇后土庙及芝山瓦头村[7],且“戏花童子图”多绘制在清光绪年间(表二)。

表二 韩城“戏花童子图”彩画绘制时间列表

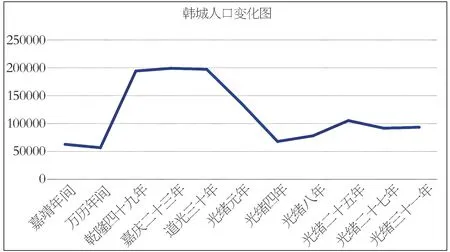

韩城彩画中频繁出现“戏花童子图”,必然有其内在的文化内涵,包含着历史时期韩城百姓的内心祈求与渴望。史料明确记载了明清时期韩城的人口变化。《同州志》载明嘉靖间韩城人口62652人,万历间人口56539人[8];《韩城县志》载清乾隆四十九年(1784年)全韩城共194442人[9];《韩城县续志》载清嘉庆二十三年(1818年)男妇大小199326人[10];《同州府志》载道光三十年(1850年)韩城有197436人[11];《韩城县乡土志》载光绪元、二年(1875、1876年)约135000人;光绪四、五年(1878、1879年)约67800人;光绪八年(1882年)77947人;光绪二十五年(1899年)105297人;光绪二十七年(1901年)91583人;光绪三十一年(1905年)93364人[12]。

以此为依据,绘制明清不同时期的韩城人口变化图,可以看出,韩城人口变化呈现马蹄形,明嘉靖、万历年间人口在五万左右,清初人口快速发展,最高峰时达到二十万人左右,但在光绪四年(1878年),人口急剧下跌至七万左右(图六)。

图六 嘉靖至光绪期间韩城人口变化图

韩城人口急剧下跌的光绪四年(1878年),正值明清灾难史中著名的“丁戊奇荒”。“丁戊奇荒”是指在清光绪年间(1877—1878年)发生在中国大地的特大灾荒[13]。此次灾荒以山西为中心,河南、陕西、直隶、山东皆受灾严重,陕西连续数月干旱无雨,秋苗尽毁,“陕西凶荒自道光二十六年(1846年)以来最重者莫如光绪三年(1877年),雨泽稀少,禾苗枯萎,平原之地与南北山相同,而渭北各州县苦旱尤甚”[14]。韩城地处渭北,是受灾最严重的地区之一。“光绪三四年(韩城)大荒,树皮草根充饥,人相食”[15],灾情发展的持续,朝廷济灾的不力,令韩城人口锐减。“……光绪元、二年(1875、1876年)约135000人;光绪三年奇荒,饿殍载途,人口大减,光绪四、五年(1878、1879年)人口约67800人……”[16],数年的干旱让韩城饿死人数急剧上升,死亡人数竟达高峰时的三分之二。

祈求神灵,是清政府稳定人心的策略,也是灾难深重的百姓内心最朴素的愿景。旱灾之初,光绪三年,新任韩城知县王朝钐亲赴九龙山祈雨以慰民心;旱灾渐过,面对十室九空,百姓于神庙祈祷儿孙满堂,家丁兴盛本是人之常情。因此,传统纹样“戏花童子图”频繁出现在这一时期的古建筑构件之上,在韩城彩画中兴旺发展,无论是官方寺庙城隍庙,抑或农村家族祠堂的檐檩彩画上均有“戏花童子图”图案出现。

四 结语

本文从三个方面对城隍庙灵佑殿彩画的年代进行论证:其一,明张士佩在《韩城县志》中记载了万历年间重修后的灵佑殿“胁山而楹四”,而现今的灵佑殿房屋结构为“六楹五间”,说明在明万历后,对灵佑殿进行了扩建;其二,《复兴碑记》的发现从史料上提供了确定灵佑殿彩画绘制年代的证据,碑记提到灵佑殿于清光绪十八年(1892年)进行了补修,但未表明是否绘制了彩画,此外还确定了政教坊于次年,即光绪十九年(1893年)绘制了彩画;其三,对韩城地区几处彩画绘制的艺术形式进行对比研究,确定了灵佑殿彩画与政教坊、孙真人祠彩画是同年代的艺术作品;其四,史料所载清光绪年间的“丁戊奇荒”,人口数量的急剧变化,韩城百姓死之过半,灾后百姓渴求子孙满堂、家丁兴旺是这一时期“戏花童子图”兴盛的内在原因。综上,确定韩城城隍庙灵佑殿彩画的年代应该是清光绪十八年。