社会公平视角下农地入市探索

2024-03-03胡洲伟洪世键

胡洲伟 洪世键

[摘要] 农地入市是中国城乡土地使用制度改革的重要内容,而收益分配机制又是农地入市的焦点。深圳的农地入市实践具有典型性,城市更新模式和土地整备利益统筹(整村统筹)模式作为两种农地入市模式,分别体现了“个体利益优先”和“公共利益优先”两种利益分配思路。然而,两种模式在实践中分别会引致“市场失灵”风险和“低效治理”困境。以社会公平为视角,从初始分配公正和结果公正的角度剖析农地入市对发展包容性的影响,可以看到农地入市应该坚持利益共享、责任共担原则,通过“指标统筹调控”,建立农地入市的區域协调机制;坚持公共利益导向,衔接征地制度的收益分配标准,以更好盘活集体建设用地。

[关键词] 农地入市 收益分配 城市更新 整村统筹 征地制度

[中图分类号] F321.1 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2024)01-0104-09

[基金项目] 国家社会科学基金一般项目:基于空间政治经济学视角的旧城空间演替机理与管控机制研究(20BJL108)。

[作者简介] 胡洲伟,厦门大学湾区(大鹏)规划与发展研究中心科研助理、武汉大学城市设计学院博士研究生,研究方向:城市更新、社区规划;洪世键(通讯作者),厦门大学湾区(大鹏)规划与发展研究中心执行主任,厦门大学建筑与土木工程学院教授、博士生导师,研究方向:城市空间增长与管理。

一、引 言

“盘活集体建设用地、唤醒农村沉睡的土地资本”是推动新型城镇化发展和缓解城乡二元矛盾的共同议题。近年来,若干重要中央文件、重大战略课题均提出完善集体建设用地产权结构、明确入市方式,与国有土地享有平等权益。党的十八届三中全会进一步明确:在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。此后,改革加速推进,政策信号频传,《土地管理法》第三次修正案中,删除了建设项目用地必须国有的规定,从法律层面明确了集体经营性建设用地入市(以下简称“农地入市”)的范围、方式、管理措施以及使用权的权能内涵,《土地管理法实施条例》则从政策层面进一步细化了程序、合同内容和相关权利义务等内容。但是,由于土地管理结构尚未完全转为用途管制,当前城乡建设用地仍是“两种产权,两种市场”。

2023年,新一轮农地入市深化试点工作正式启动,根据中央1号文件“建立兼顾国家、集体和农民的收益调节机制”的工作要求,迫切需要强化农地入市的收益分配机制研究。尽管取得了巨大成绩和重要突破,上一轮试点中仍暴露出收益分配失衡、耕地保护受到冲击、监督机制有待完善、各项改革缺乏协调等一系列问题和隐患,“增减挂钩”政策在部分地区甚至被异化为新一轮圈地运动,存在大拆大建、“农民被上楼”等畸态城市化现象,暂缓全面推开的意见充分反映了中央对“农地入市”收益分配制度设计的更高要求。目前,相关研究多集中于学理探讨、机制研究、技术方法和工作模式总结等方面,对增值收益分配的政策影响研究尚不充分,制度层面如何统筹改革仍未形成共识。试点经验是否科学和公平?全面推广在经济上是否可行?新环境下如何统筹推进各项改革?这些均有待商榷。深圳的农地入市实践为这些问题提供了一个合适的研究样本,由于农用地已基本上全部转为建设用地,且在法律意义上属于国有,使深圳可以排除干扰变量,准确反映现有政策在农地入市中的效果以及局限。本文以深圳农地入市为例,分析其实践效果、相关模式、政策局限,以期为引导集体经营性建设用地入市提供相关参考。

二、收益分配机制成为农地入市的焦点

我国城乡二元土地制度设计的初衷是为改革试错争取缓冲空间。顶层设计层面,早在1988年《土地管理法》第一次修正时就提出“国有土地和集体土地的使用权可以依法转让,具体的转让办法由国务院另行制定”,但出于在土地市场化改革和耕地保护之间保持平衡的考虑,国家对集体土地市场化持谨慎态度,并未制定集体土地转让办法,使得国有土地与集体土地开始驶入截然不同的轨道。随后一系列重大决策延续了这种城市先行的改革思路,为加快土地市场化改革、将住房产业培养成新的经济增长点,1994年出台的《城市房地产管理法》明确规定城市规划区内的集体土地必须经征用转为国有土地后方可出让,1998年《土地管理法》全面修订中更是规定集体土地使用权不得出让、转让或出租用于非农业建设,进一步巩固了二元分割的土地制度框架。

然而,效率导向的“总体最优”策略与城乡二元的土地政策,也引起了关于制度公平性的巨大争议。与此同时,面对巨大的地租收益,集体建设用地也自下而上地突破政策约束,以非正规方式形成了非法流转和隐形市场。尽管缺乏中央层面统一指导,但各地均相继制定了集体非农建设用地流转的管理办法与规范,并涌现出一批典型模式。早期实践多是配合建设用地“增减挂钩”政策,通过转移土地发展权实现集体建设用地间接入市,如重庆的“地票制度”:通过宅基地复垦或将居民点集中安置,置换出用地指标,通过土地交易平台在行政区域内调剂流转,实现土地收益区域转移;嘉兴的“两分两换模式”:以宅基地换城镇住房,以土地承包经营权换社保。2015—2019年,国务院在全国33个县(市、区)开展农村“三块地”改革试点,改革进入以集体为基础单元的直接入市阶段,积累形成了一批典型模式和先进经验,较具代表性的如针对用地量大块小、零散分布特点,以土地整备中心为运作主体“整合清理、统筹开发”的广东南海模式;针对用地分布不均、效益参差特点,通过“镇级统筹、区级调控”平衡收益共享发展的北京大兴模式;针对欠发达地区用地需求不足,划定征地项目清单倒推入市,拓展入市用地范围、途径和用途的广西北流模式。

实践表明,收益分配是各地试点和学术讨论的焦点。事实上,这也是任何土地制度体系的构建基础。以土地发展权的公私配比为参数,各国土地制度均可简化嵌入一个从“涨价归公”到“涨价归私”的区间。实践中,前者征地补偿取决于土地现状用途,体现为同地同价,与规划用途无关,但与业主协商的难度较大,面临较高的行政和社会成本。后者征地补偿标准则更多取决于土地规划用途,规划用途为公共服务和基础设施项目的征收价格显著低于商业或居住用途的项目,导致公益性项目难以落地。目前,尽管实践中征地标准不可避免受项目属性的干扰,城市土地国家所有的制度设计表明我国对土地发展权“涨价归公”的基础认识,这也是我国利用土地收入支持大规模基础设施建设的财政基础和推动城市化的重要途径。从这个角度来看,农地入市影响的不仅是谋划中的农村土地市场和待优化的土地资源配置,更重要的是可能给作为我国城市化支柱力量的城市土地市场带来冲击。在近年来房地产市场下行波及地方财政的背景下,确定农地入市的收益分配亟待补充更多基于地方实践案例比较的证据支撑。但是,受法律依据、政策完整性、农地抵押融资业务成熟度、入市需求规模等多因素的干扰,现有案例难以针对性检验探讨入市收益分配机制的综合效应。综上,有必要选取同时满足入市需求强烈、政策依据充分、产权结构明确且收益空间较大的案例,聚焦分析农地入市增值收益分配机制的综合影响。

三、农地入市模式的深圳实践

(一)深圳农地入市历程

深圳全市土地总面积1997km2,2020年之前,其中974.5km2已划入基本生态控制线,规划建设用地规模控制在976km2以内,土地发展空间基本饱和。尽管新一轮国土空间规划将城镇开发边界面积扩增了1190km2,但新增可建设面积实际大部分为存量区域,土地资源开发已然趋至瓶颈。但大量低效使用的集体建设用地,为深圳探索通过农地入市延续发展动能提供了机遇。深圳既是我国第一个全部城市化的城市,也是農地入市改革的最前沿城市。深圳凤凰社区于2013年以挂牌方式入市出让的一宗原集体工业用地,被认为是最早直接入市的“农地”。回顾梳理深圳“农地”的形成和“入市”历程,有助于理解深圳农地入市收益分配设计背后的逻辑。

在经济高速增长阶段,为保证经济效益和社会稳定,深圳政府对原集体土地管制松散,导致原集体土地成为规划实施薄弱地区,大部分土地不符合土地利用规划和城市规划要求。2004年深圳城市化转地政策实施后,原村集体改制为居委会,成立社区股份合作公司,名义上实现全域土地国有化,成为全国第一个没有农村建制的城市。但因为土地补偿矛盾,土地关系并未及时厘清。据深圳市规土委统计,截至2009年,原村集体仍然实际占用土地393.25km2,占全市建成区面积42.5%,包括部分合法取得使用权的非农建设用地(约占1/4)和大量违规占用的土地。因为地籍混乱、经济关系尚未理顺等一系列历史遗留问题,这些土地处于“政府拿不走,市场难作为,社区用不好”的局面。工商用地分散经营缺乏统一布局和设施配套,产业粗放发展整体效益较低,自建厂房容积率普遍偏低,空置率较高。更严重的是,至2013年开展全国集体土地确权登记颁证时,深圳原集体土地已成为违法建设的高发区,居住用地 “一户多栋”、私自扩建情况普遍,积累了大量违建存量(小产权房),形成典型的“食租经济”。规模庞大、关系复杂的利益格局也使收益分配一开始就是深圳推进农地入市时的难点所在。

深圳农地入市的独特性在于没有产权和入市途径障碍。2005年出台的《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》承认了转让集体建设用地使用权的合法性,农地转用进入“先征后转”和直接入市的双轨制时期。《广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)》也明确规定“留用地①使用权及其收益全部归该农村集体经济组织所有”,意味着留用地具有排他的使用权和独享的收益权。在此基础上,深圳以规范性文件形式规定除集体必须自持部分,剩余部分在满足规划和年度土地利用计划前提下,允许进入土地一级市场“等同国有土地使用权公开交易”,且土地变更用途的收益归集体所有。因此,深圳原集体土地与国有土地事实上具有同等的产权权益。入市途径方面,早在2001年颁布的《深圳市土地交易市场管理规定》就提出,允许集体以协议方式出让征地返还地。2011年,《深圳市原农村集体经济组织非农建设用地和征地返还用地土地使用权交易若干规定》提出,补缴一定标准地价后可以“通过招标、拍卖、挂牌”方式入市流转。2013年出台的《深圳市人民政府关于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》(简称“1+6文件”)则进一步明确,允许集体建设用地进入全市统一土地市场进行交易。针对土地权属混乱的现状,《深圳市未完善征(转)地补偿手续用地入市流转办法》中还规定未完善征(转)地手续的未建设用地可以与政府利益分成后入市流转,大大增强了集体建设用地入市的可操作性。

即便如此,深圳农地入市后续进展仍十分缓慢,截至2017年底,全市仅两宗土地完成直接入市。由于土地历史遗留问题的复杂性,政府和集体就土地入市收益分配难以达成共识。在深圳这类高城市化地区,集体土地的价值来源主要是地方政府的公共产品供给。在全面城市化以后深圳加大对半城市化地区资源投入的背景下,集体无偿获取巨额土地增值收益相当于让少数人占用了全体市民的财富,这已然超出合理诉求的范畴,不能简单地实行与国有土地的“同权同价”入市。因此,深圳以照顾原住民基本利益、支持集体经济发展、保障城市公共利益为原则,尝试了多种运作模式,以探索形成兼顾国家、集体、原住民利益的分配机制。

深圳土地历史遗留问题源于集体和政府之间对土地发展权益的争夺,化解矛盾的思路仍应该回归到如何分担收益和成本,构建共享城市化红利的共赢机制,这也是农地入市制度的基本原则。对于城市化地区,更具现实意义和讨论价值的农地入市,是嵌套于土地二次开发过程中对集体建设用地及对其违建存量的“整治入市”,在深圳表现为城市更新和土地整备利益统筹两种模式中对集体土地开发的补偿和收益分配。

(二)深圳农地入市的两种模式

1. 模式一——个体利益优先:市场运作下的城市更新模式

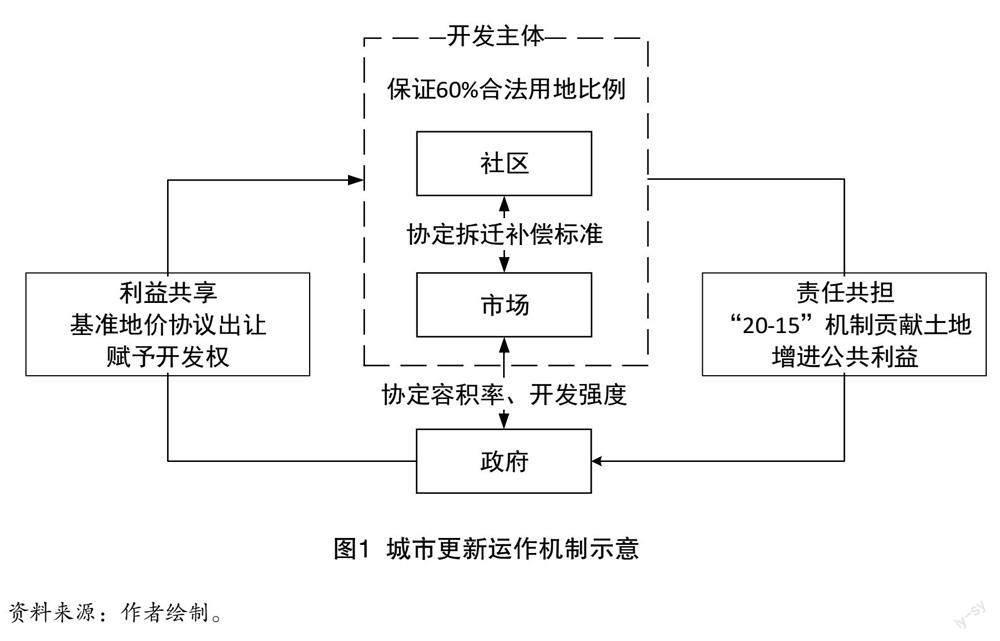

深圳以《深圳市城市更新办法》为主干,以“政府引导、市场运作”为原则,充分发挥市场机制作用,明确实施主体责权关系,建立起较为系统的规划管理及政策配套体系。更新过程中通过利益共享和产权重构方式协调实施主体利益诉求,达成合理的利益分配格局。广东省三旧改造政策要求城市更新用地必须为合法用地,为此,深圳制定了“五类用地”合法判定标准①,推出“20—15”政策处理合法外用地,即以70%的用地合法比例为准入门槛②,开发主体贡献20%的合法外土地,剩余80%在改造后再移交其中15%,以共计约32%的合法外土地作为确权成本换取剩余土地的完整产权,政府收回的土地纳入土地储备,主要用于公共服务设施建设,在保障公共利益前提下允许农地入市。由于土地经济关系错综复杂,政府介入的行政成本和社会成本非常高。对此,城市更新创造性地运用社会资本,将土地清退、房屋拆迁等工作交由社区内部化处理,由开发商主导与社区谈判确定拆赔比。协商一致后,政府为社区土地完善征转手续,重构了土地产权关系,并以协议方式出让,明确开发主体为产权所有人(图1)。

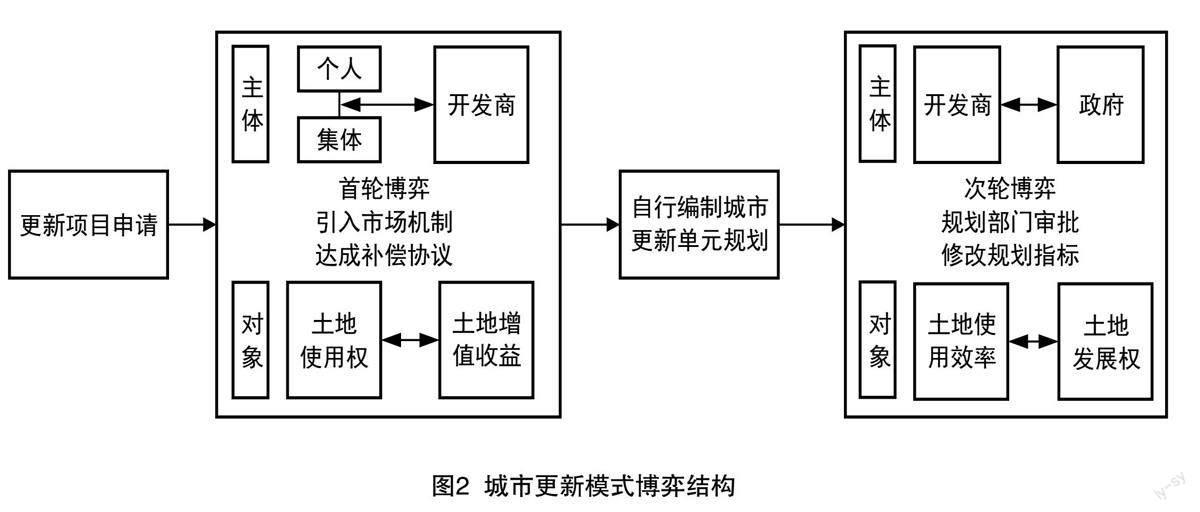

深圳城市更新在利益相关人平等谈判的基础上,借助利益共享机制调动市场和社区的参与意愿,通过优化谈判规则达成整体平衡的格局,构建起以开发商为媒介的博弈结构(图2)。土地补偿博弈中,虽然要求社区自行理顺土地经济关系,但博弈方式仍是开发商同时与多主体的单独博弈,由市场主导也使得政府难以及时调控,存在少数“钉子户”和补偿标准偏高现象。开发商对补偿标准的态度处于动态的变化,虽然控制补偿能扩大利润,但为了缩短收益周期,开发商在实践中多采取高赔偿、快开发策略,对不同违建主体给予同等补偿,最终导致补偿标准失控,扰乱土地补偿的市场秩序。同时,允许合法化诱发了违建机会主义心态,表现出“市场失灵”的缺陷。开发商作为理性经济人,利润是其最终目的,利润过低则会失去参与改造的意愿,结果是迫使政府一再让步,难以严格控制利益总量的上限。本质上,更新增值收益的价值来源仍是增量,政府通过修改法定图则(变更地块的性质、容积率等指标),扩大改造收益来支撑向集体让渡土地权益。但开发商谈判不力导致补偿标准失控、违建主体获益,使利益共享的公正性受到社会质疑。据不完全统计,开发商对项目内违章建筑基本执行1∶1的拆赔比。

2. 模式二——公共利益优先:政府主导下的土地整备利益统筹(整村统筹)模式

为推动“农地”实现更大范围入市,深圳参考我国台湾地区“市地重划”的做法,结合自身实际创立了土地整备制度,即通过综合运用房屋征收、土地收购等方式,整合零散用地,重新划分土地。土地整备的制度初衷基本与土地收益脱钩,其核心目标是整合空间资源,推动重大设施落地,优化资源配置落实规划意图,内涵上更加注重公共利益和城市整体利益,程序上则聚焦于土地清理和前期开发环节。考虑原特区外复杂的土地关系,土地整备制定了利益统筹模式,并编制《深圳市土地整备利益统筹项目管理办法》,创新社区治理方式,解决社区土地问题。

土地整备利益统筹即(整村统筹)模式通过指标腾挪置换出集中成片的土地,用于布局重点项目和大型基础设施等公共用途,并构建起“政府与社区算大账,社区内部算小账”运作机制(图3)。“算大账”指政府与社区展开利益谈判。首先,评估土地增值收益和实施成本,综合考虑社区土地现状、历史遗留问题、规划实施情况等因素,划定双方权责,核算社区留用地的面积、区位、用途以及政府拨付资金规模。“算小账”指发挥社区自治能动性,由社区自主协调相关权利人与社区间利益关系,安排使用拨付资金解决土地腾退、补偿安置工作,一揽子解决社区补偿及土地历史遗留问题。协商完成后,由政府主导编制土地整备单元规划,对土地进行地籍重划,各类用地统一纳入合法管理,转为权属明确的国有土地享受同等权利。政府为社区留用地补齐相关手续,允许其入市流转并做出明确规定,集体自用的部分为非商品性质,入市需按管理办法缴纳相应地价。

整村统筹的基本原则是土地权利人应该为受益价值支付对等的成本,以此为基础形成了权责共担的博弈机制(图4)。该模式中,市场并不直接介入,避免了中间环节的利润耗散。政府利用收回的土地提升公共服务水平,集体物业因此得到增值,同时社区土地在改造完成后可自行决定是否入市兑现土地价值,博弈的形式是一种正和博弈。为避免城市更新的补偿失控现象,“算大账”环节明确了利益的天花板,设定差异化的土地补偿标准,为社区处理违建提供了政策依据,保障了分配的公平性。在此情况下,违建获利与集体其他成员收益形成冲突,集体与村民会主动按乡规民约等非正规契约对违建主体和“钉子户”施加社会压力,通过激活社会资本降低“集体行动成本”,避免政府被动地让渡过多权利。

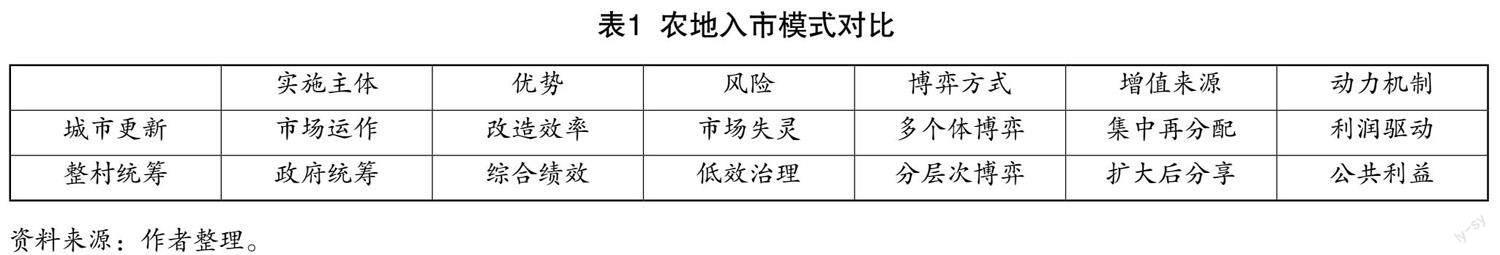

相对于城市更新模式,整村统筹模式在实施效果、博弈方式、动力机制等方面与其存在较大差异(表1)。

从实施效果角度对比,城市更新中的拆赔比意味着等比例的房地产开发规模(用于平衡改造成本)和新增配套设施需求,最终都会转化成项目容积率。而城市的空间承载力和商品房市场容量是有上限的,结果是改造越多,城市基礎设施缺口越大。当政策红利空间探底后,城市将很难再改造真正需要改造的村庄。此外,流动人口因为不是法律意义上的权利相关人,无法真实参与利益分配,而城市更新往往导致物业租金大幅提高,使社区基本丧失容纳低收入流动人口的功能。然而,流动人口是城市经济生态链中重要的一环,流动人口流失,将会反映到所有社会群体的日常消费、企业的经营成本以及城市税收能力上。相比之下,整村统筹中政府收回的土地大部分是闲置或低效的工业用地,重置和增容压力较小,用于产业发展、投入保障房建设的空间更大,留给集体的共享建筑面积也规定其中60%用于人才住房、公共租赁住房或创新型产业用房,为流动人口保留了低成本的居住环境。

从模式差异角度对比,资本投资会优先考虑开发价值、投资回报率等因素,使城市更新普遍存在“挑肥拣瘦”现象。开发商往往选择区位条件好、拆迁成本低、改造收益高的建设用地先行开发,占用了腾挪空间和集体的非农用地指标,导致剩下的高建筑密度的宅基地无法实施改造,与政府目标不一致,出现“市场失灵”。确需改造的宅基地,只能是规划一再让步,不断增加设计容积率。而整村统筹以村为改造范围,将宅基地、集体经营性建设用地、合法外用地统一纳入改造,统筹推进“三块地”改革。但是,整村统筹因为相对刚性的补偿标准远低于城市更新、政府与集体谈判权力不对等、利益分配缺乏互动手段等,使社区缺乏改造意愿。此外,不同社区在土地经济关系、民主发育程度、领导管理能力和股份制改革进度等多方面存在差异,社区在集体行动能力上的差异较大。同时由于分层次递进谈判的周期较长,谈判达成的分配格局比较脆弱,容易受外界环境影响,存在社区失信和平衡破裂的风险,使整村统筹模式陷入“低效治理”困境。

四、两种农地入市模式

相关缺陷及政策优化思路

(一)城市更新模式引致的“市场失灵”风险分析

1.“市场失灵”风险

社会公平是农地入市政策的根本目标,而促进社会公平有赖于公共利益。然而,深圳的案例证明,逐例协商的农地入市谈判方式最后不可避免导致公共利益向个体利益妥协,即存在“市场失灵”风险。现有政策中,保护公共利益的现行办法是收取土地增值收益调节金,其功能在于:一是收回城市公共产品的投入成本,二是通过转移支付促进区域协调发展。但在现实中,增值收益调节金比例多由政府和集体协商谈判决定,具有较大自由裁量权且行政成本很高,更多的是取决于村集体议价能力、项目的重要性和紧迫程度。较高的调节金比例必然受到集体的质疑和反对,导致谈判破裂,但过度让渡公共利益,一方面会导致公共产品的投入和收益无法形成闭环,使城市公共服务由于投入不足而长期停滞;另一方面则会导致区域发展不平衡,对于大多数尚未完全摆脱“土地财政”的城市来说,土地收入仍然是政府维持区域均衡发展的主要调控工具,较高的集体分成比例或许可以缓解城市与近郊地区的矛盾,但土地收益受损却进一步削弱了政府对远郊农村发展的转移支付能力。

2.“市场失灵”的形成机制及潜在影响

土地交易价值差异是导致城市更新模式“市场失灵”风险的根本原因,在农地入市后可能放大为区域发展的不公平问题。禁止入市时,农地并非没有“价值”,而是因为制度障碍无法交易。允许入市后,集建地被合法资产化,得以定价在市场上流转,相当于给各村集体注入规模不一的资产,其价值取决于集建地的区位、规模、用途、形态等特征。因此,农地入市制度属于过程公正范畴但存在初始分配不公平问题,即不同区位的农村具有均等的入市权利和机会以及不均的初始资源。

初始分配不公平体现在,在现代社会,农村土地价值的主要来源是城市公共服务的辐射作用,受其村民的个人能力、努力程度的影响非常有限。按照地租理论,由于区位条件等土地禀赋差异,市场竞价行为势必产生地租的区位级差。其结果是,近郊农村的土地价值高,市场需求量大,而远郊农村的土地价值低,市场需求小,导致集体和村民出现收入差距。已有研究发现,由于租金水平在空间上由城市中心向边缘逐渐递减,即使在非正规流转状态下,沿海地区集体土地的资产化业已在村集体之间形成收入差距。近郊农村较高的土地市场价值,逐渐形成了以集建地地租为来源的“食租经济”,体现为付出与回报不对等。更重要的是,政府掌握分配的资源总量(即农地入市创造的价值总量)在一定时间段内是恒定的,初始分配消耗的资源越多,转化的个体利益越多,能用于调节弥补不公平的再分配资源就越少。如果缺乏统筹,集体土地的资产化不能保障公共利益,则极有可能进一步分化近郊与远郊农村的收入水平,形成并固化乡乡差异。这显然有违农地入市的政策初衷,也不利于社会和经济可持续发展。

(二)整村统筹模式引致的“低效治理”困境分析

1.“低效治理”困境

“低效治理”困境反映出农地入市与征地制度改革之间缺乏协调性的问题。具体而言,农地入市的政策环境较为宽松且倾向个体利益,入市实践提升了村集体对土地的收益期望,间接导致其他公共利益本位的政策难以推动实施。目前,我国土地增值税体系尚未完善,土地收益以租金的一次性分配为主,缺乏再分配手段。然而,分配租金时,收益调节金核算困难,且计算标准的政策科学性存疑。例如,在确定政府分成时仅计算本地段基础设施投入,地区性基础设施的服务、公共服务的成本因为难以量化而不计入核算,导致集体土地通过直接入市途径获得收益的比例较高,村集体因此对入市的接纳度不断提升。以深圳实践来看,整村统筹由政府主导并收回大量集体土地,类似于征地制度改革中的实物补偿。尽管整村统筹项目都是区位条件偏远、市场缺乏投资兴趣的社区,但因为其他地区直接入市的土地收益较高,原村集体期望较高,仍对整村统筹缺乏参与热情。此外,部分试点要求明确区分土地征用与入市的适用项目类型,限制征地范围,进一步提升了征地难度。入市全面推广后,可能会使市场接纳度失衡的问题愈发凸显。其结果是公共利益流失,同时征用范围大大缩减,地方政府土地收益被严格限制,财政难以支撑社会公平导向的包容性政策。

2.“低效治理”的成因与潜在影响

征地制度面临低效治理困境的根本原因在于难以准确定义并使公众接受征地的公共利益属性。以公益性项目为例,政府的投入包括土地本身与建设和维护所需的大量资金。前者的征地项目可清晰定义为公共利益用途,后者则来自地方财政。然而,作为财政重要来源的商业或居住用地,其征地项目则不被视作公共利益属性。总而言之,复杂的转化逻辑使征地制度的公共利益属性难以被认可,也导致其倾向政府的土地收益分配常常受到质疑。农地入市如果形成傾向个体利益的分配基准,将导致征地项目实施的难度更大。

征地制度所维护的公共利益,是政府再分配功能的基础。农地入市与户籍挂钩,现阶段尚难以跨行政区统筹,不可避免存在初始分配不公正的风险。即使在非正规入市期间,沿海发达地区的本地村民与外省务工群体收入悬殊已成普遍现象,甚至形成地位分化乃至情感对立。相比初始分配,征地制度则更多是服务于再分配功能。在我国以间接税为主体的税收体制下,征地制度是回收政府公共服务投资的重要途径和地方财政的重要来源,直接影响政府的再分配能力,例如为面向流动人口的相应福利保障提供资金,服务于“结果公正”目标。因此,征地制度的公共利益本位体现了对弱势群体的包容性,对缓解发展的不平等具有重要作用。近年来,房地产市场受疫情影响较为低迷,全国地方财政随之趋于紧张,说明一级土地市场对地方财政仍举足轻重。农地入市打破征地制度对一级土地市场的政府垄断,对地方财政及再分配能力形成冲击可以预料。在区域阶梯发展、人口持续向发达地区流动集中的背景下,农地入市如何与征地制度改革加强衔接,保障政府的土地收益,对维持发展的总体公平性至关重要。

(三)相应的政策优化思路

1.“市场失灵”政策优化思路

保障广阔农村地域之间的初始分配公平,是避免农地入市政策出现“市场失灵”的关键。从实践经验来看,可参考北京大兴模式和重庆“地票制度”,在现有户籍挂钩的收益分配基础上,建立完善“指标统筹”的区域协调机制。具体而言,在土地实体外,建立入市“指标库”和指标交易机制。入市指标在行政主体辖区内均衡分配,以在各村之间实现分配公正。近郊村集体土地的市场需求旺盛,指标需求量较大,在入市指标用完后,可通过指标交易市场平台向远郊村集体购买指标以落地建设需求。“指标统筹”机制的作用体现在三个方面:首先,指标统筹机制可确保辖区各村共享发展红利,避免因地理禀赋差异在入市后引发“穷村越穷,富村越富”的局面,保障了初始分配公正;其次,适应而非遏制客观存在的理性经济行为,在难以说服村集体为公共利益让步的现实背景下,通过指标交易方式落实转移支付的政府职能。如此,政府从与村集体争夺土地增值收益的“运动员”转向监督所有村集体公平共享增值收益的“裁判员”,可降低增值收益调节金的比例或各类名目的管理费,将收益分配的谈判过程从政府—集体博弈转化为集体—集体协商,以提升政策的群众接纳度,降低政策实施阻力;再次,指标交易的弹性用地安排方式,更符合灵活的市场需求,避免选址过程中因为政府意志过度干预而降低市场效率。例如,避免远郊地区因企业用地成本较低而导致土地粗放利用。目前阶段,在区域层面难以建立指标交易机制的客观现实下,市域行政区范围是较为可行的尺度。

2.“低效治理”政策优化思路

应引入结果公正的价值立场,强调土地制度的公共利益本位,统筹推进农村土地制度三项改革,以避免征地制度陷入“低效治理”困境。总体方向上,应强化农地入市的公共利益导向,注重改革的整体性和系统性,重点完善农地入市收益调节机制。逐渐统一入市与征地的收益分配标准,妥善解决制度的衔接问题。实际操作中,在制定收益调节金比例时,可将社会福利责任纳入收益分配比例的核定依据。例如,根据保障性政策支出和基础设施投入占地方财政支出的比重,确定公共利益标准。并且,不同地区的分配比例可根据发展实际进行调整。对于人口流出地区,可适当提高入市土地的集体利益分成,以支持地方发展。对于人口流入地区,政府福利责任较重,应提高土地入市收益的政府分成,或明确规定村集体享受较高利益分成的同时承担部分面向“外乡人”的社会福利责任,以落实包容性的城市发展政策。通过调整土地制度,逐渐消除基于户籍的制度性歧视,缓和初始分配在大尺度上的区域不公平事实带来的影响,促进包容性发展和共同富裕。

[参考文献]

[1] 岑孔梅.农地入市政策实施的农户满意度及其影响因素研究[D].暨南大学,2020.

[2] 冯青琛,陶启智.浅析农村集体经营性建设用地入市对城镇化的影响[J].农村经济,2014(8):36-40.

[3] 耿未名,张华义.“镇级统筹”新模式下的集体建设用地利用——北京市大兴区的探索与经验[J].中国土地,2017(8):8-11.

[4] 郭炎,李志刚,王国恩,等.集体土地资本化中的“乡乡公平”及其对城市包容性的影响——珠三角南海模式的再认识[J].城市发展研究,2016,23(4):67-73.

[5] 何明俊.城市规划、土地发展权与社会公平[J].城市规划,2018,42(8):9-15.

[6] 何子张.“农地入市”背景下城市地区的农村政策设计与规划策略[J].规划师,2014,30(2):25-30.

[7] 洪世键,胡洲伟.资本转移的时空差异:租差理论视野下城市空间不平衡发展逻辑探讨[J].城市发展研究,2019,26(6):114-121.

[8] 侯银萍.产权性质视角下的“农地入市”困境破解[J].法学,2014(5):58-68.

① 经营性集体建设用地的主要来源之一。指政府在征收农村集体土地时,除征地补偿费用之外,核定征地面积一定比例的土地指标留给被征地村集体作为第二、第三产业发展的建设用地,是深圳集体建设用地的主要来源。

① 具体包括非农建设用地(含征地返还地、社区以其他形式获得合法用地)、国有已出让给社区土地、原农村集中居住区用地、房地产登记历史遗留问题用地、“两规”处理用地。

② 2014年修订《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》后比例降为60%。

Exploring Rural Land Marketization from the Perspective of Social Equity

—A Case Study of Shenzhen Practice

Hu Zhouwei1, 2, Hong Shijian1,3

〔1. Research Center for Bay Area (Dapeng) Planning and Development, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005;

2. School of Urban Design of Wuhan University, Wuhan, Hubei 430074; 3. School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005〕

Abstract: Rural land marketization is an important part of China’s urban and rural land use system reform, and the benefit allocation mechanism is the point of rural land marketization. The practice of rural land marketization in Shenzhen is typical, with two models of rural land marketization emerging: the urban renewal model and the integrated land preparation model (village-wide coordination), each reflecting two different approaches to benefit distribution prioritizing “individual interests” and “public interests”, respectively. However, both models can lead to the risk of “market failure” and the dilemmas of “inefficient governance” respectively in practice. From the perspective of social equity and from the perspective of initial distribution justice and result justice, the impact of rural land marketization on development inclusiveness can be analyzed. It can be seen that rural land marketization should adhere to the principle of sharing benefits and sharing responsibilities and establish a regional coordination mechanism for rural land marketization through “overall adjustment and control of indicators”. Furthermore, maintaining a public interest-oriented approach and aligning with the revenue distribution standards of the land acquisition system are crucial for better activating collectively owned construction land.

Key words: Rural Land Marketization; Benefit Distribution; Urban Renewal; Village-wide Coordination, Land Acquisition System

(收稿日期:2023-10-31 責任编辑:赖芳颖)