理工科院校新医科育人路径研究

——以昆明理工大学为例

2024-02-26李芳

李芳

(昆明理工大学 医学部,云南昆明 650031)

高校和科研机构为国家科技发展的中坚力量,尤其是同时具备医学和工科双学科优势的综合型高校,应主动适应从工业文明逐步进入信息文明社会对人才需求的转变,探索运用学科交叉培养具有解决学科领域前沿问题的高层次创新人才。新医科的提出加快了医学人才培养从“生物医学科学为主要支撑的医学教育模式”向“医文、医工、医理、医X 交叉学科支撑的医学教育新模式”转变。昆明理工大学2011 年立足综合性大学“医工结合”的办学优势,筹建创办昆明理工大学医学院,运用学校已有的生命科学领域学科基础支撑医学教育发展。2019 年设置生命科学与医学学部,既保持医学院、生命科学与技术学院、灵长类转化医学研究院各二级学院的独立性,又在学科建设层面通过组织协调,实现学科资源共享,科学设置管理职责,通过创新驱动整合发展,推动医学教育改革,提升医学教育质量。

1 医工融合人才培养面临的挑战

1.1 培养结构参差不齐

20 世纪60 年代开始,国外的研究型大学开始关注医学与多学科的交叉与融合,成立医工交叉研究中心,促进医工学科交叉研究与人才培养。美国、英国、新加坡等国家都开设了生物医学工程、医学物理与工程等覆盖本硕博及医学与工学双学位博士的医工交叉人才培养专业。国内近几年申办相关专业的高校数量大幅增加,但新开设专业医工交叉人才培养没有成熟范式参考。各高校仍需以服务经济社会高质量发展为导向,主动聚焦国家战略和区域发展积极探索与实践[1]。

1.2 课程设计模式单一

由于学科培养目标、学习内容、方法论存在差异,理工学科和医学学科缺乏“一对多”和“多对多”的学科交叉模式,形式上的交叉没有实现真正意义的融合[2]。例如,临床医学专业必修课程虽然设置了医学物理学、医学影像学,但是对于未来医学影像学发展,医学与生物医学、信息技术等专业的早期学习体系未建立,未培养医师通过临床帮助研发工程师和其他技术人员充分了解患者需要什么样的医疗器械。工程师也没有及时根据医患需求及时解决医疗器械的潜在设计问题,各项创新仅仅依靠传统技术的延续,导致交叉合作理念、管理体系、资源融合等方面的实施存在障碍[3]。

1.3 产学研转化链尚未形成

医学影像设备、临床检验设备、先进治疗设备、健康监测、远程医疗和康复设备是“《中国制造2025》重点领域技术路线图”中4 项医疗器械发展重点产品。但我国现有自主研发的大型医疗装备尚不能完全满足临床需求,生产和需求之间的矛盾日益凸显。校企间医工交叉合作还仅限于项目的单一合作,取得成果后转化到临床的较少,如何加强、加深医学与工程学科的交叉融合已成为当务之急,需要加快推动拔尖医学人才的创新培养[4]。

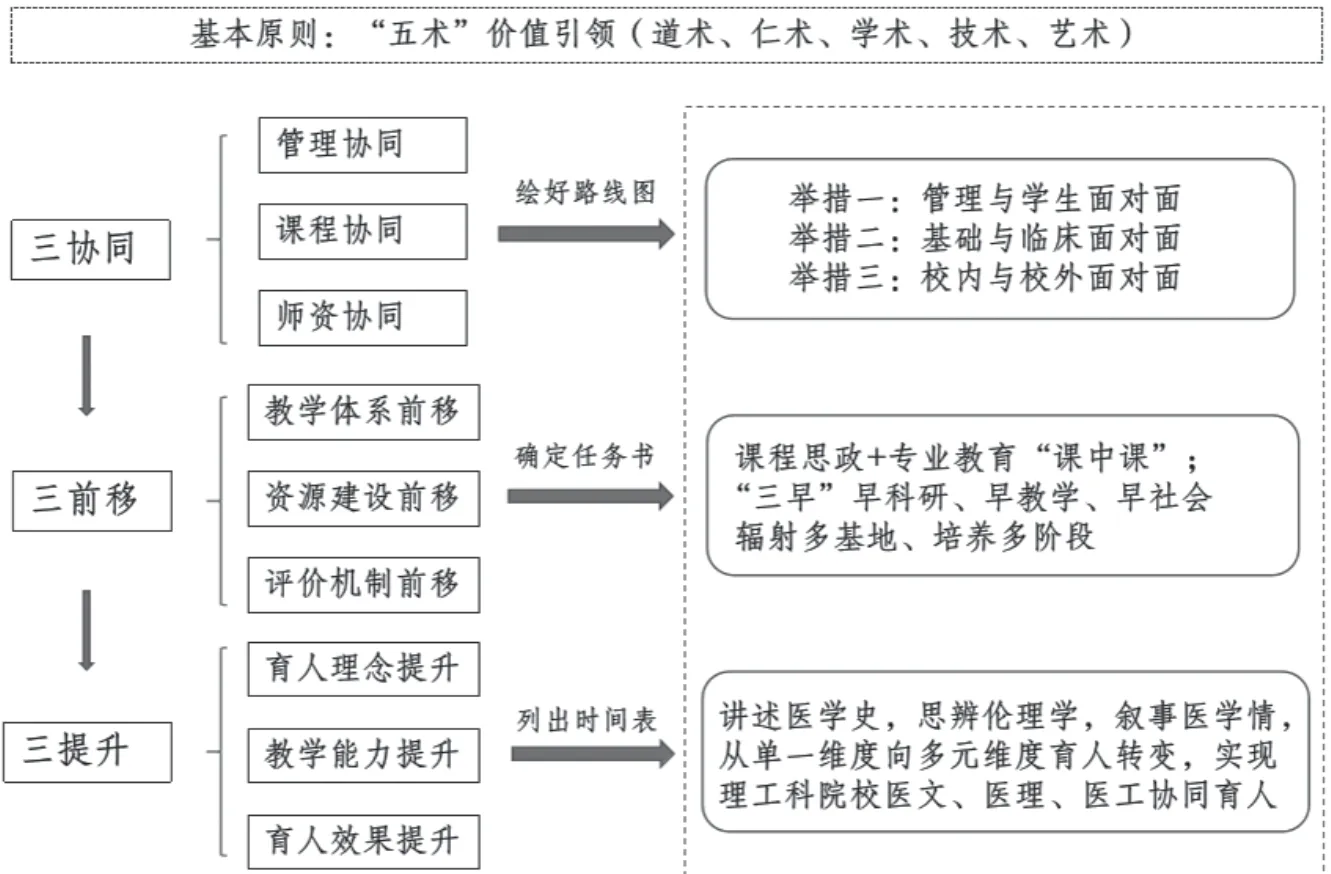

2 “三协同三前移三提升”育人体系

医学教育决定了面向人民生命健康的科技和人才发展战略的成效。在新医科背景下,医学发展从治疗向生命全周期、健康全过程转变,更关注预防、治疗、康养。新时期医学育人体系需要坚持正确的政治方向,锤炼道术、仁术、学术、技术、艺术“五术”品格。昆明理工大学作为一所以工为主、理工结合的地方综合性大学,需明确培养定位、创新育人理念,经过“管理+课程+教师”三协同、“教学体系+资源建设+评价机制”三前移实践探索,实现“育人理念+教学能力+育人效果”三提升(如图1 所示)。

图1 理工科院校“三协同三前移三提升”新医科育人实践路径

2.1 坚持目标导向,战略引领培养

医工结合致力于培养适应我国社会主义现代化建设需要,经过扎实的专业理论和技能训练,在医工结合信息、材料等领域实施“通识+专业+个性发展”的融合,具有健全人格、良好人文素养和团队合作精神,系统地掌握临床医学、生物医学工程的基础理论、基本知识和技能,具有较强的知识更新能力和创新能力的医学与工程相结合的高层次复合型专业人才[5]。

通过个性发展学分开设早期科创训练、早期接触临床,让学生将所学内容与所在领域最新的医疗实践相结合,回溯历史,继往开来。教学理念从“学以致用”到“学用创新”,教学模式从“正式课程”“翻转课堂”到“见习小分队走向课外课堂”的理论+操作结合。教学内容范围从基础结构认知面向临床预防、诊疗、康复方法迭代,师生敢闯敢创,探索新方法。

2.2 创新管理理念,协同前移提升

2.2.1 “管理创新+课程融合+师资联盟”三协同

新医科关键在于交叉学科的融合以及学科交互式工作机制的协同。建立管理、基层教学组织、教师等层面的交流沟通与联动机制,定期开展调研和专项研讨,研究提出具体政策和措施,确保新医科改革落到实处。管理队伍务实高效,创新引领,确保课程体系运行,基层教学组织加强工科实践类与医科相融合的课程建设,专任教师与校企高技能型实验人才队伍联动,开展医工实验设计与实践探索[6]。

2.2.2 “教学体系+资源建设+评价机制”三前移

教学体系构建注重将思政教育、专业知识、科研实践三者相结合,联动学校、临床教学基地、社区多级资源开展医疗技术实践服务[7]。汲取区域丰富的教育资源,引导学生关注各学科发展前沿,根据兴趣自由选择理科、工科、文科等专业的相关医工、医理融合课程,从“早科研、早临床、早科普、早实践”4 个层次将新医科理念有机融入专业教育和科技创新实践教学体系,以增值评价关注学生发展,激发学生的爱国热情和知识报国愿望,树立新时代担当精神[8]。

2.2.3 “育人理念+教学能力+育人效果”三提升

人才培养需要传递救死扶伤的道术、心中有爱的仁术、知识扎实的学术、本领过硬的技术和方法科学的艺术。教师作为教学主体,秉承“才为德之资,德为才之帅”的理念,坚持文化育人、思政教人和立德树人,培养有大爱大德大情怀的社会主义建设者和接班人。在教学能力提升方面,昆明理工大学定期组织基础与临床师资团队开展面对面教学研讨,将基础教育、综合考核融入临床情景案例,临床师资加入基础课堂参与基础PBL(问题导向教学法)教学环节。在育人方面,教师将医学发展简史、相关案例归纳提炼穿插入授课过程中,结合临床实践核心技术问题,使医学生考核从单一维度的专业学习向多维度的综合能力(人文素质、职业胜任力、社会责任感等)转变[9]。

2.3 坚持结果导向,筑牢可持续发展体系

医学是建立在多学科基础上的综合性学科,现代医学的发展史是一部多学科和科技创新的融合发展史。医学新技术、新装备的发展都离不开科学理论和技术的重大突破。“医学+化学”实现了第一例医疗麻醉、“医学+物理”实现了现代医学影像学的发展、“医学+工学”催生出第一台负压呼吸机,以及“医学+人工智能”达芬奇机器人、“天玑骨科”手术机器人。随着社会对健康产品、健康服务的需求持续增加,呈现出多层次、多样化的特点,健康养老等新产业新业态正在加速形成,对医学复合创新型人才提出了迫切的需求[10]。2022 年5 月,联合国教科文组织召开第三届世界高等教育大会,主题是“重塑高等教育,实现可持续未来”。医学知识更新节奏不断加快,行业特色鲜明,如何赋能构建内容多样和方式灵活的综合实践学习体系,为学生提供更全面的学习体验,是推动医学学科开放与交流、高等医学教育实现可持续发展的关键。通过实践,主要分为以下步骤。

2.3.1 健全制度保障机制

以昆明理工大学为例,医学部统筹整合20 所临床教学基地优质医疗资源,延伸高校、科研院所科研平台育人功能,利用工科院校短学期积极促进医学生早进课题、早进实验室、早进团队,增强对学生创新性、批判性思维训练,提高学生主动探究、提出问题的创新创造能力。同时,医学部聘请生物医学工程相关导师为医学生开设医工选修模块,结合“互联网+医疗”“医学信息技术应用”、学科竞赛进阶实训,搭建多学科交叉教学团队,强化优势引领、协同交叉。

2.3.2 构建整合式课程体系

昆明理工大学秉持“少而精”的教学理念,2015年开始系统推进医学教育整合式课程体系建设,开展以问题为导向的器官系统教育教学改革。近三年来,学校通过6 次课程达成性评价指标体系的构建,建设了一批有高阶性、创新性、挑战度的学科一流核心课程。医学、工学、理学学科的优质课程以必修+选修的形式形成“医学+ X”套餐,面向学生开放。结合中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目、“挑战杯”、大学生生命科学竞赛等多学科竞赛,开展医学生综合运用和创新能力培养。

2.3.3 建好管理、教师、研究三支队伍

以医学生创新能力提升为目标,面向校院融合资源,建设好管理、教师、研究三支队伍。建立有效的激励机制,吸引更多优秀人才从事教育教学管理工作,更新理念,统筹管理好各项顶层设计。强化师德师风教育和教师队伍潜心育人能力提升计划,设置项目研究方向,指导学生完成“临床+科研”双向流动培养。建立专门的医学教育研究机构,组织专职人员从事医学教育研究,建设具有扎实的教育学等学科理论知识、熟悉医学教育的高水平研究队伍。通过多学科、综合化的教师队伍,打通优势教学资源,为学生提供广泛的学习空间[11]。

2.3.4 信息化守正创新发展

打造高质量临床教学案例资源库医学虚拟仿真实验课程,推动前沿科研资源及时转化为教学资源。开发一批具有国际学术前沿、中国特色的一流医学核心教材,实现教育理念、教育内容、教育方法有机统一,助力多学科背景、创新潜质人才培养。

3 展望

电子显微镜、序列分析、质谱技术的应用使医学研究深度有了质的飞跃,大数据时代催生数字医疗迅速发展,从基础研究到转化研究,从功能基因组学的研究到生物材料的研发,从生物信息学的进步到医疗器械的开发,从基因图谱到康复医学等,凸显医学与工程学科相互交叉、融合、渗透的必要性[12]。

2023 年7 月,在复旦大学医工结合论坛上,中科院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授将曾经提出的一个创新口号“From the doctors,by the doctors,for the doctors”,进一步阐释为“From the doctors,by the engineers,for the patients”,意指在医疗器械创新的全过程中,医生角色不可或缺[13]。董必勤老师指出:工科研究往往容易陷入闭门造车的境地,只有真正从临床实际需求出发,医工结合才能产出更多适合临床应用的成果[13]。正是源于这样的启发,国内从20 世纪80 年代末期开始医工结合交叉探索,高校开展新一轮体制改革,综合性及理工科大学的工程专业和独立设置的医科类院校合并,促成了非医科类院校和医科类院校的相互协作;天津大学、北京航空航天大学等都陆续建立了以医工结合为特征的交叉学科研究实体,为医工交叉研究提供了更大的舞台[14]。目前,随着医工融合实验室的不断壮大,从极少数工科人员发展到医科与工科人员接近1∶1 配置,真正实现临床医生解决实际问题的想法与工科研究人员创新“1+1 大于2”的效果。