储藏温度对粮食品质指标的影响

2024-02-25任忠

任 忠

(上海海丰米业有限公司,江苏 盐城 224153)

当今世界风云变幻、挑战不断,粮食安全问题既是发展中国家所要面临的战略问题, 也是发达国家所要面临的关键问题。纵观古今,早在汉朝便有司马迁的名句“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”流传;党中央一直将粮食安全提升到国家安全的高度。 近两年,《中央一号》文件多次将农业、粮食与“乡村振兴”关联起来进行大篇幅规划,保障粮食安全是一切行动的基石,而粮食储藏是保证粮食安全重要环节。

影响储粮安全的环境因素有粮食的水分、 温度和粮堆中气体组成。 如果这三个基本因素中有一个处于对粮食自身的生理作用、微生物、害虫不利的情况,都会对其有一定的抑制作用,从而减少有害物质的积累。基于这一点,采用低温、干燥密闭、气调等技术,均可达到粮食安全储藏效果。

对于基层粮食企业而言, 需要将粮食尽量控制在较低的温度条件下, 不可避免地会造成能耗成本的增加,这是企业不得不考虑的现实问题。根据本地区的储粮品种、储藏条件、气候特性的不同,制定多组对照实验,研究不同储藏时间、储藏温度、储粮水分下主要品质指标的变化, 探究企业如何在低温与品质之间找到平衡点,从而制定适合的储粮方案。

1 材料与方法

1.1 材料与设备

1.1.1 实验材料

本次实验所选取的原粮品种为江苏盐城海丰农场种植的南粳9108,收获时间为2021年10月。 实验所用的粮食样品袋, 购于河北冠恒包装制品有限公司,PE 材料, 规格220 mm×330 mm×0.06 mm。

1.1.2 试剂与设备

蒸馏水、无水乙醇、酚酞指示剂、氢氧化钾—乙醇溶液、生化培养箱、电子分析天平、锤式旋风磨、碾米机、砻谷机、电热恒温水浴锅及移液枪等。

1.2 实验方法

1.2.1 样品的处理

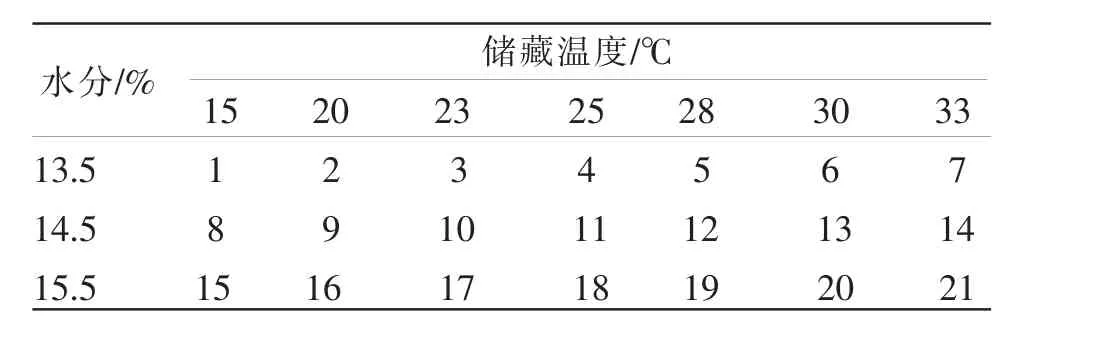

将稻谷样品水分分别调为13.5%、14.5%、15.5%。 将样品分为21 组,每组分为5 小份,每份1 kg,装入自封塑料样品袋内,分别放入15、20、23 、25、28、30、33 ℃的生化培养箱里, 每隔两个月测定一次各项理化指标。

表1 样品处理组

1.2.2 操作步骤

本次实验开展的时间为2021年10月至2022年4月,主要研究不同温度对粮食水分、黄粒米率、发芽率及发芽势、脂肪酸值的影响,所有操作要求均严格按照国标进行。 水分的测定按GB 5009.3—2016 规定的方法测定; 黄粒米的测定按GB/T 5496—1985 规定的方法测定;稻谷发芽率的测定按GB/T 5520—2011 规定的方法测定; 脂肪酸值的测定按GB/T 15684—2015 规定的方法测定。

2 结果与讨论

2.1 粮食水分随储藏温度的变化

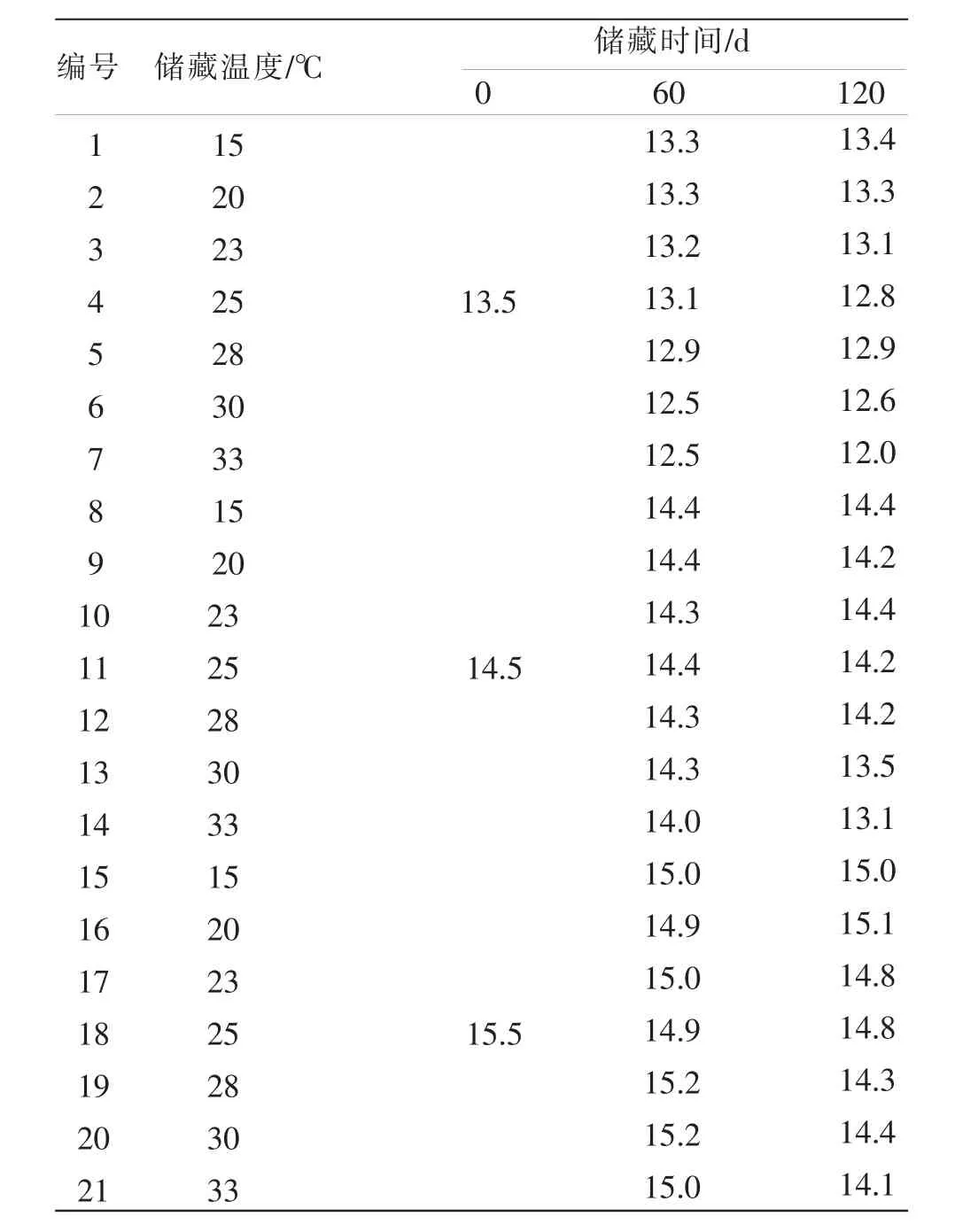

粮食中的水分不仅是粮食籽粒本身生命活动和保持其色、气、味及食用品质所必须的,同时又是加工工艺和技术参数选择的主要依据。 水分作为粮食成分之一,也是很容易受储藏条件影响的指标之一。由表2 可以看出,在粮食初始含水量相同的条件下,随着储藏温度的升高, 粮食的水分逐渐下降, 超过30 °C 时,粮食水分下降的幅度最大;随着储藏时间的延长,储藏温度越高,水分减小的幅度越大;同一水分,在同样的储藏温度下,随着储藏时间的延长,稻谷的水分含量呈下降趋势, 但是低温可使水分的下降幅度减慢;水分越高,储藏的温度越高,粮食水分下降的越快,这与稻谷的平衡水分原理相符合。

表2 稻谷储藏期间水分的变化

在稻谷储藏度夏的过程, 我们也能发现同样的规律: 靠近仓壁的部位与粮堆中心部位存在一定的温度梯度,边壁高温部位度夏前后水分差值较大,越靠近粮堆处,水分的变化越不明显。采用静态或动态隔热的方式,增加仓壁的保温、隔热性能,减小粮堆内部的温差, 对减少粮堆水分损耗有极大的正面作用。 从表2 也可看出,温度在25 °C 以内,粮食含水量在13.5%~15.5%之间,即使储藏4 个月,水分变化的幅度是比较微弱的。

2.2 黄粒米率随储藏温度的变化

黄粒米是指与正常米粒相比呈明显黄色的颗粒。黄粒米的形成主要是由于不良储藏条件下,微生物繁殖,粮食发热,稻谷本身内源酶或微生物酶的作用使胚乳呈黄色。由表3 可以看出,随着储藏温度的增加和储藏时间的延长, 无论初始水分含量为13.5%还是14.5%、15.5%的稻谷,2 个月之内其黄粒米率的变化趋势都不明显。水分14.5%以内的稻谷,4 个月内黄粒米的变化没有明显的趋势, 水分15.5%的稻谷,在低于25 °C 的储藏温度下,黄粒米的变化也不明显,但在超过28 °C 的储藏温度下,水分为15.5%的稻谷,随着储藏时间的延长,其黄粒米的增加风险较大。 说明高水分粮将储藏温度控制较低水平也能延缓品质的劣变, 而高水分粮在较高温度下长期储藏存在较大风险。

表3 稻谷储藏期间黄粒米的变化

2.3 发芽势以及发芽率随储藏温度的变化

发芽势和发芽率的测定是在一定温度、 水分条件下培养,经过适当的时间后,籽粒发芽的数量。 粮粒发芽能力的高低, 说明其种用品质和制芽品质在储藏过程中的劣变程度。稻谷基本无后熟期,收获成熟后, 其发芽势及发芽率达到最大值, 基本都在90%上下。从表4 和表5 可以看出,随着储藏时间的增加,所有样品的发芽率和发芽势都减小,在较高温度的储藏条件下, 稻谷的发芽率和发芽势减小的幅度逐步增加,当储藏温度超过28 °C 时,稻谷的发芽势和发芽率的减小幅度可达10%以上;粮食水分越高,其发芽率和发芽势变化幅度越大,同时也表明其储藏的不稳定性正在增加,粮食含水量为15.5%时,一旦长期储藏在超过28 °C 的较高温度下, 其发芽率和发芽势都能降至80%以下。 因此较低储藏温度下,谷物种子的活力可以延长,尤其是对于种用粮,在日常的储存过程中,更应将其控制在较低水分,放置于低温、干燥的环境中。

表4 稻谷储藏期间发芽势的变化%

表5 稻谷储藏期间发芽率的变化

2.4 脂肪酸值随藏温度的变化

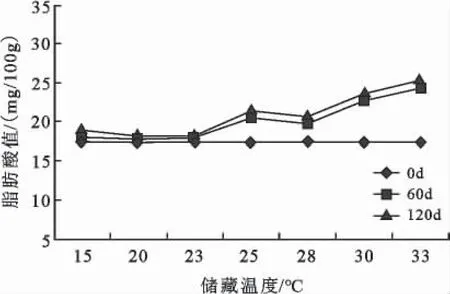

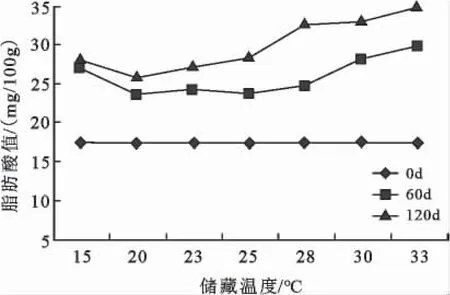

粮食的脂肪酸值是一个十分灵敏的品质劣变指标,在相同储藏温度下,随着粮食自身水分含量的增加,稻谷的脂肪酸值都有所变化。从图1、图2 和图3的趋势中可以看出: 相同水分含量的稻谷, 在高温28、30、33 ℃储藏环境中, 脂肪酸的增加较为明显,而在15、20、23、25 ℃储藏环境中脂肪酸数值变化很小。同时可以看到当粮食水分含量为13.5%时,其脂肪酸数值较水分含量为14.5%、15.5%时的低, 且随着储藏时间的延长, 脂肪酸值增加的幅度较粮食水分含量高的更小。随着粮食水分含量的增加,相同的储藏时间内,储藏温度越高,脂肪酸值的数值明显增大,甚至超过了“轻度不宜存”的范围。

图1 水分含量为13.5%的稻谷脂肪酸值随温度变化趋势

图2 水分含量为14.5%的稻谷脂肪酸值随温度变化趋势

图3 水分含量为15.5%的稻谷脂肪酸值随温度变化趋势

因为游离脂肪酸是由脂肪氧化分解产生的,与储藏环境温度密切相关,游离脂肪酸含量的多少,标志着品质的优劣。粮食储藏过程中,由于脂肪较蛋白质和碳水化合物易于水解, 游离脂肪酸在粮食中首先出现, 特别是环境条件适宜时, 储藏霉菌开始繁殖,分泌出脂肪酶,参加脂肪水解,使粮食中的游离脂肪酸增多,粮食陈化加深。 在实仓储藏期间,仓内不同部位的粮堆存在一定的温度梯度, 不同部位粮食的脂肪酸值的变化也会出现类似趋势, 这项实验也为实仓储藏提供了数据支撑, 江苏盐城地区要达到储粮安全度夏的目标, 应尽量将粮温的最高温度控制在28 °C 以内,水分不要超过14.5%,在一个较容易控制的温度区间内,保持一个较好的储粮品质,且吨粮的控温成本也在可接受范围内。

3 结语

影响粮食储藏最重要的因素是温度。 在多年的储藏实践中,总结出降低粮食储藏温度的优势:①降低害虫种群增长速率; ②降低粮食保护剂的降解速率;③保持粮食质量;④通过降低温度梯度,减少粮食水分转移;⑤安全,不需要很高密封性标准。

低温储藏作为我国粮食储藏工作中一项带有方向性、重要性的技术措施,在基层粮库或企业中却一直未获得广泛的推广应用。究其原因,主要是受到了以下三个因素的制约, 严重影响了低温储藏的稳定性、有效性和经济性。 一是仓房隔热性能不足。 有大量仓房不是按照低温仓或准低温仓的标准建设的,仓顶、仓墙以及门窗洞孔的隔热性能较差,尤其是采用彩板钢结构屋面浅圆仓和高大平房仓, 无法满足低温储藏所需隔热保冷的最基本要求; 二是入库粮食质量参差不齐。随着粮食市场经济的进一步活跃,在粮食收割时节,抢占粮源市场的时机很重要,导致收购的粮食质量不达标, 在没有条件预处理的情况下,会有大量不达标的原粮入仓储藏,从而增加储藏难度;三是制冷能耗高。 尤其是在高温季节,粮堆冷心流失较大的情况下, 需要利用机械制冷设备如谷物冷却机、 空调制冷设备等对粮堆或粮仓进行控温处理, 如果不能确保谷物冷却机等设备选用在经济运行模式下,所产生的能耗和吨粮成本将会更高。

在全面提高“优质粮食工程”工作的大背景下,低温储粮作为“绿色储粮”技术的重要部分,我们必须认识到“低温”将是未来储粮工作的重点突破口和发展方向,如何将粮食控制在较低的温度区间内,最大程度减少吨粮成本, 这是我们粮食人需要长期不断探索的问题。