初中物理教学中同伴教学法的运用

2024-02-22陈志鸿

陈志鸿

摘 要:在课程改革背景下,学生学习能力和学习素养的提升成为教学改革的新方向。同伴教学法为学生自主学习和合作学习搭建了支架,呈现出以学生为中心的课堂教学新样态。鉴于此,文章以“光现象”教學为例,从小组创建、阅读测试、学习要点、课堂讲授等角度入手,分析同伴教学法在初中物理教学中的运用策略,旨在优化同伴教学法的运用流程,提高物理教学质量。

关键词:初中物理;同伴教学法;光现象

众所周知,知识应该在学生自主学习、合作探究中自然获得,才能学得扎实牢固。在传统物理教学中,教师单向给学生灌输理论知识,形成了重结论、轻过程,重解题训练技巧、轻物理概念规律解析,重知识本位、轻科学思维方法培养的局面。为了改善以上情况,教师应该主动转变教学观念,形成全新的教学思路,在教学中加强师生互动,引导学生进行有效的合作探究,同学做伴,在相同的起点,相互讨论、相互启迪、相互影响,使他们在同伴探讨中有所得、有所获,自主建立物理学科思维,发展物理核心素养。

一、聚焦同伴教学法的运用逻辑

20世纪80年代,哈佛大学物理系教授马祖尔首次提出了加强同伴教学这一教学观点。具体来讲,即在学生形成错误概念或前概念分析后,教师有针对性地组织学生互动讨论,转变以教师为主体的传统教学模式,进而有效激发学生自主学习、合作探究的兴趣。

现实中运用同伴教学法时,教师按照教学目标指导学生在课前有规划地预习知识,并将整个预习过程分成不同阶段,各阶段中需要掌握的知识、处理的问题不尽相同。具体的操作流程如下:教师科学创建学习小组,为同伴学习搭建脚手架;设计阅读测试题,为同伴学习奠定学习基础;出示学习要点,为同伴学习指明方向;实施课堂活动,为同伴学习提供落脚点。

二、探索同伴教学法的运用策略

下面以苏科版《义务教育教科书·物理》八年级上册第三章“光现象”为例,分析同伴教学法的运用。

1. 科学创建小组

在同伴教学中要建立学习讨论小组,学生在小组内相互探讨、交流,可以运用自身既有知识说服同伴或认真倾听同伴的意见、观点等,从而对物理概念有更深刻的认识。由此可见,科学、合理地创建学习小组是运用同伴教学法的首要环节。

一是确定小组人数。小组人数过多导致秩序混乱,无法达成统一意见,人数过少无法保证讨论效果。教师要根据教学内容和学生学情确定适合的学习小组人数。二是考虑性别搭配。分组时要考虑组内男、女生的比例,男生抽象思维较为突出,可以为合作学习提供理性视角,女生形象思维较为敏感,更重视情感,可以从多角度看待物理问题,为合作学习提供人文视角。三是遵循“组间同质、组内异质”原则。学生的学习基础和学习能力具有差异性,如果采取“组间异质、组内同质”的原则,将同一层次的学生归为一组,同伴教学法便失去意义。因此,教师要依据“组间同质、组内异质”原则创建学习小组。需要注意的是,初中物理知识体系复杂,学生对知识的把握存在不同程度的优势和劣势,教师不能仅参考课堂表现、测试成绩将学生分类,还要关注学生思维、能力、意识、情感等方面的表现。

例如,在教学“光的色彩 颜色”这节课时,教师可以先梳理课时知识点,本节课包括光源、光的色散、色光的混合、物体的颜色、光能5个知识模块。其中,光的色散和色光的混合需要实验探究,其他3个知识模块主要以资料阅读形式完成。实验探究活动流程简单、操作便携,4人单位小组即可完成所有学习内容。由于“光的色彩 颜色”更偏向于艺术性和人文性,教师计划在4人小组中安排1 ~ 2名女生(具体安排人数视班级学生男女比例而定)。随后,教师设定教学目标。依据“通过实验现象激发学生探究光的色彩的兴趣,使学生领略世界的缤纷多彩”的课程目标,教师可以在设定教学目标时融入美育因素,旨在引导学生从不同角度感受五光十色的世界,培养学生发现美、欣赏美的意识。在此背景下,教师不能将学生在物理课堂上的表现作为异质分组的唯一标准,还要评价学生的艺术修养,如审美能力、表达能力等。综合上述因素,教师可以将学生大致分成四个群体。群体1:语文学习成绩优秀,表达能力和审美意识较强;群体2:物理基础知识扎实,能够随时调取已有学习概念;群体3:动手能力强,能够操作物理实验,并记录实验过程;群体4:阅读能力和理解能力强,能够迅速阅读材料、处理材料信息,从而得出学习结论。随后,教师结合性别因素分别从4个群体中抽取1人,组成4人学习小组,引领学生开展学习活动,必要时可以进行二次重组。

2. 设计阅读测试题

为提高学生的学习效率和教师的教学效果,课前预习至关重要。传统教学模式下,教师要求学生“预习明天的内容”,简短的一个指令无法触发学生的预习行为。同伴教学法视角下的预习是教师给予有效指导,即要求学生阅读测试题,学生在测试题的指引下查找相关资料,打牢学习基础。

阅读测试题的设置难度要适中,过于简单会让学生对课前阅读的必要性产生怀疑;过于复杂会增加学生的预习压力,打消学生学习的积极性。设计阅读测试的目标是促使学生更有效的学习知识,因此教师要避免计算类习题的设置。一般而言,阅读测试题可以包括以下三种类型。

类型1:概念型。

学生通过阅读教材、搜索网络资料,找到基本物理名称。以“光的色彩 颜色”为例,教师可以设置以下阅读测试题。

(1)本身( )物体叫做光源。

(2)太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种( ),太阳光由( )而成。

(3)( )偏折能力最弱,( )偏折能力最强。

(4)( )( )( )三色光按不同的比例混合能产生任何一种其他颜色的光。

测试题(1)(2)的答案通过阅读教材可知,测试题(3)的答案通过拓展资料可知,测试题(4)通过常识可知。概念型阅读测试题为学生指明了不同的学习路径,感兴趣的学生可以在拓展资料中获取趣味知识。

類型2:规律认知型。

规律认知型阅读测试题旨在强化学生物理公式或定律的运用体验,使学生初步建立起物理规律与生活之间的联系,学会以物理的视角观察生活。在后续学习时,学生会主动联想物理规律的运用场景,拓展学习思路。以“平面镜”这节课为例,教师可以设置平面镜成像规律阅读测试题。

(1)你观察过镜子吗?镜子中的“脸”和你的脸一样吗?

(2)远离平面镜,像到平面镜的距离是否发生变化?像的大小和距离远近是否有关系?

(3)用手摸镜子,能摸到镜子里的像吗?

规律认知型测试题是谜面,学生通过查找、分析、归纳,揭开谜底。与概念认知型测试题相比,规律认知型测试题更重视对学生学习思维的培养。

类型3:课前活动型。

课前活动型测试题不局限于文字材料,而是设置学生需要动手操作的小实验,如“混合颜料,观察不同颜料混合后的颜色”“用平面镜、白色硬纸板观察光的反射现象”等,旨在激发学生的学习兴趣,提高学生的实践能力。

在教学中,教师可以在课前用1 ~ 2分钟时间抽查学生的预习情况。如果学生回答正确,说明学生认真完成预习任务;如果学生回答错误或有偏差,说明学生没有预习或产生认知冲突。通过教师讲解,学生进一步强化认识,纠正错误,正确把握概念和规律。

3. 把握学习要点

在教学中,学生经常抓不住学习重点,他们更喜欢教师面面俱到地解释给他们听。为解决学生抓不住学习重点的问题,教师运用同伴教学法时可以给学生提供一个学习要点,即列出每节课重要的物理知识点。

以“光的直线传播”这节课为例,教师罗列以下学习要点。

(1)光源:本身发光的物体叫做光源,光源在发光时进行着其他形式的能与光能之间的转化。

(2)光的直线传播:光在均匀介质中是沿直线传播的。

(3)光线、光束:研究光的行为时,光线是指光传播方向的有向直线;光束是指光线的集合。

(4)影:本影是指光线完全照不到的区域;半影是指部分光线照射的区域。

(5)光速:光在真空中的传播速度为3 × 108 m / s。

由“光的直线传播”学习要点推理出同伴教学法学习要点的把握方法。首先,找准参考依据。教师设定教学目标时要按照“解读《标准》—分析教材—分析学情”的路径进行,最终指向物理核心素养的培养目标。但是,同伴教学法中的学习要点与教学目标不同,前者为知识的理解和掌握服务,后者为课堂教学服务。具体而言,课堂教学需要考虑多种因素,如核心素养是否落实、学生学习兴趣是否激发等,而学习要点只需要考虑学生能否理解教材内容。这里的“教材内容”不仅指书本中的知识,还包括知识学习的方法。因此,运用同伴教学法时,教师应该将知识的内涵和学习特点都作为参考依据,为学生提供学习要点。其次,把握要点形式。学习要点起到指南针的作用,帮助学生明确学习方向,要点呈现形式不能过于复杂,否则与教材无异。概念是物理学习的基础和前提,一切衍生题型都源于物理核心概念,故而学习要点可以以概念的形式呈现。

4. 实施课堂讲授

同伴教学法的运用要遵循“教师讲解知识点—学生概念测试—教师统计测试结果—同伴讨论—再次统计反馈结果—进入下一个知识点学习”的思路。以“光的反射”这节课为例,教师出示学习要点:光的反射定律——三线共面,两线分居,两角相等。

(1)情境导入。

教师提出问题:光线进入人眼形成影像被人看见,不发光的物体如何被人看见?学生通过阅读测试题,大致了解光的反射规律,但是无法说清楚具体的原理。对此,教师可以鼓励学生带着疑问探索新知。

(2)实验演示。

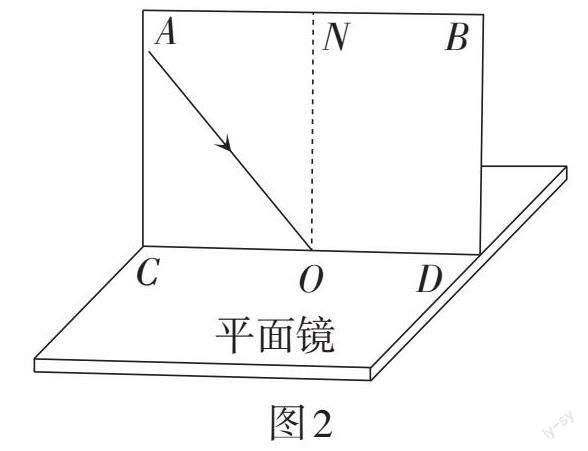

教师利用纸板、平面镜、激光笔、铅笔、直尺、量角器等实验材料演示实验,将平面镜放在水平桌面上,再把纸板竖直立在平面镜上。随后,教师用激光笔发出一束光,引导学生观察光的线路图。通过实验演示,学生在图中标注对应内容,如图1所示。小组提出猜想与假设:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。实验中教师提醒学生记录数据,实验后学生代表发言,归纳总结光的反射规律。

(3)概念测试。

如图2,思考问题:① 该实验探究的问题是( )。

(A)光能否发生反射

(B)光线是否沿直线传播

(C)光是否只能在镜面上反射

(D)反射光线的位置有什么规律

② 将ON右侧的纸板向后折,就看不到反射光线,这说明反射光线和入射光线在 _________ 。

题目①是一道选择题,学生做题思路可以从两个方面入手:一是直接由图2中的平面镜、法线、入射光线、反射光线等元素判断这是光的反射规律实验,选择D;二是采用排除法,选项A和选项C出现“反射”关键词,但没有指向光线的线路,选项B出现“直线”关键词,但没有“反射”关键词。题目②纸板向右缓慢旋转,反射光线将会消失,由此证明反射光线和入射光线在同一平面。设置这两道题目的意图是判断学生是否掌握学习要点。

综上所述,同伴教学法能使学生在相互交流的过程中形成自主思考、主动学习的意识,激发学习动力,拓展物理思维空间。为此,教师应该把握同伴教学法的运用要点,通过科学创建小组、把握学习要点、设计阅读测试题、实施课堂讲授,优化同伴教学法的运用流程,提高物理教学质量。

参考文献:

[1]金梅骊. 实施“同伴教学”的误区和对策:以初中物理教学为例[J]. 教育研究与评论(课堂观察),2015(7):42-44.

[2]周亚琼. 同伴教学法在八年级物理课堂教学中的实践研究[D]. 武汉:华中师范大学,2014.