国有建筑企业对标管理提升工作的几点思考

2024-02-21刘诗巍吴庆清杜丽

刘诗巍 吴庆清 杜丽

摘 要:在国务院国资委推动“对标世界一流管理提升行动”的背景下,文章针对大量国有建筑企业在管理提升工作中的难点堵点,就国有建筑企业推进管理提升工作的紧迫性和必要性进行了阐述,尝试总结了国有建筑企业管理提升工作存在的共性问题和主要误区,并有针对性地提出了相对普遍可行的解决方案。

关键词:管理提升;国有建筑企业;对标管理

中图分类号:F721 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2024)04-0096-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2024.04.025

自2020年国务院国资委提出“对标世界一流管理提升行动”(以下简称“对标管理提升行动”)以来,管理工作对各级国有企业的重要性被提升到了一个新高度。我国建筑业增加值占国内生产总值的比重始终保持在7%左右,国有企业是其中的主力军。经过多年发展,部分头部中央企业和地方国有企业迅速实现了做大甚至做强,并建立了较为完备的管理体系,具备了一定的管理能力,但限于历史和客观条件,大部分国有建筑企业管理模式仍然较为粗放,尽管通过近三年的对标管理提升行动在相关重点领域的基础管理水平有所提升,但仍存在管理不成体系、管理能力偏弱等问题,亟待对照行业标杆进行深层次补强。文章尝试总结国有建筑企业对标管理提升工作中存在的一些共性问题,并力求提出普遍可行的参考解决方案,助力广大国有企业查缺补漏,解决对标管理提升工作中的痛点难点问题。

1 国有建筑企业推进对标管理提升工作的紧迫性和必要性

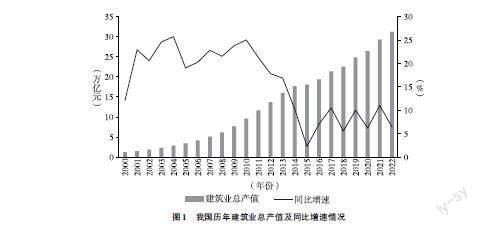

改革开放40多年以来,我国建筑业蓬勃发展,行业总产值从不足300亿元到近30万亿元,实现了跨越式大发展。但近年来,我国城镇化速度有所放缓,房屋建筑、基础设施建筑等领域投资需求在达到高峰后随之不断减弱,从建筑业总产值增速的变化情况来看,自2010年升至25.03%最高值后便逐年下降,2015年起建筑业总产值增速开始在个位数区间波动(见图1),反映出建筑业发展依靠整体规模快速扩张出现增长乏力的状况,行业生产能力过剩,行业内竞争更加激烈,除少数行业头部央企和地方国企外,大部分国有建筑企业呈现产值利润率和劳动生产率“双低”的特征,传统发展模式已经难以为继,甚至面临着生存问题。预测显示,我国将在“十四五”期间出现城镇化由高速推进向逐步放缓的“拐点”,“十四五”期间至2035年城镇化推进速度将不断放缓,势必进一步影响固定资产投资回报水平,从而导致建筑业整体市场需求减弱,因此,国有建筑企业从“向规模要效益”转变为“向管理要效益”已迫在眉睫,广大国有建筑企业必须认清现实,充分利用近年开展对标管理提升行动的契机,用好标杆管理工具,查找制约自身发展的管理短板,优化管理模式,提高管理效率,通过“修炼内功”真正提升自身竞争力,在更加复杂严峻的外部环境下实现生存和发展[1-2]。

2 国有建筑企业对标管理提升工作存在的共性问题和主要误区

2.1 重市场轻管理,对标提升工作“运动式”开展

近年来建筑行业高速发展,行业整体市场规模持续膨胀,业务需求快速增长,很多国有建筑企业“大干快上”,将绝大部分精力放在市场开拓上,不重视企业管理和项目管理,管理模式较为粗放,基础管理存在严重短板。鉴于上述历史原因,部分建筑企业对管理工作重视程度不够,只关注“拿项目”,仍然认为管理是“虚”的东西,是母公司或上级单位等所谓的“管理单位”要做的事,没有充分认识到提升管理对企业生存发展的关键作用,这也导致了部分国有建筑企业的对标提升工作“运动式”“文本式”开展,仅仅是按照上级单位的要求制定方案和编制清单,完成任务交差了事,并未建立相应的工作机制。

图1 我国历年建筑业总产值及同比增速情况

数据来源:国家统计局,作者整理。

2.2 对不准管理标杆,定不出真正有效的措施

客觀来看,绝大多数国有建筑企业与世界一流外资建筑企业,如法国万喜集团(Vinci)、德国豪赫蒂夫(Hochteif)、西班牙ACS集团等在市场环境和运营模式上差异过大,将在相同外部环境下成长的国内一流建筑企业作为管理标杆进行对照是更为务实理性的选择。综观我国建筑行业内国有企业整体分布情况,在3900余家国有建筑企业中,年营业收入超千亿元的单位近20家,这些行业领先企业在行业整体规模增速下滑的大背景下依然保持高速增长,而为数众多的其他国有建筑企业业务规模仍然较小。因此部分企业在开展对标管理提升工作中往往存在一个误区,认为自身与行业领先企业体量差异过大,所以无法对照标杆找差距、补短板;同时部分国有建筑企业仍然存在惯性思维,认为所谓“大型企业”严格复杂的管理模式并不适合自身发展,甚至有些企业认为建立管理体系是大公司的事,是上级单位的任务。

2.3 仅停留在“对标”阶段,管理提升工作做不实

部分企业对标工作往往停留在企业总部的职能部门,职能部门牵头研究标杆企业的管理模式并形成工作方案,机械套用国资委“战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理”八大模块,人为地将“任务”分配或分派给相应部门,缺少整体统筹,对标杆企业的理解停留在较为浅显和表面的层次,相应导致基层单位或项目部层面对于对标管理提升工作缺少正确的理解,往往会造成管理短板找不准、提升目标不明确、提升措施不对症等一系列问题,导致看似开展了大量工作,但具体的措施并未落地,更无法起到应有效果,管理提升工作严重缺乏系统性和整体性。

3 国有建筑企业对标管理提升工作的建议

3.1 树立“向管理要效益”的理念,体系化打造对标提升工作机制

关于重视程度不够导致对标管理提升工作“运动式”“文本式”开展的问题,必须充分发挥人的主观能动性,重点在于企业经营层管理者充分重视和大力推动,提高中层和基层管理者的理解度和接受度;必须建立对标管理提升的工作机制,有组织、有制度、有管控、有考核,这样对标管理提升工作才不会被“束之高阁”。

在推动“向规模要效益”转变为“向管理要效益”的思想观念建设方面,首先,国有建筑企业的经营层必须提升危机感和紧迫感,特别是企业主要负责人必须充分意识到建筑业单纯依靠规模发展“赚快钱”的时代已经过去,行业愈发呈现分化的态势,而大部分国有建筑企业相比于行业一流企业确实在管理上有比较多的欠账,在行业整体下行的大背景下确实面临发展甚至生存的困境。但从另一个角度看,也正是因为管理基础比较薄弱,只要充分利用“木桶效应”,转变思维,找出差距,补足短板,特别着力弥补基础管理的薄弱项和适当提升管理的精细度、颗粒度,相比制造业等自身管理基础较好的企业,国有建筑企业通过管理提升“补短板”更可能取得相对明显的成效。其次,国有建筑企业的经营层应采取相应措施推动对标管理提升工作,一是可以在各种场合强调对标管理提升工作的重要性,如年度工作会议、业务工作会议,并定期或不定期组织工作领导小组召开专题会议研究和调度对标管理提升工作;二是借助深化对标管理提升行动契机“向外看”,多组织与建筑行业先进企业开展交流,并在条件允许的情况下开展参观学习和现场交流座谈,通过这些方式向企业各级管理人员和基层员工传递信号,逐步让企业职工形成管理提升能够带来效益的思想观念,加强企业全员对管理提升工作的理解和接收程度。

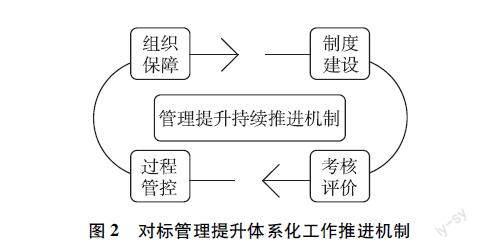

在打造对标提升工作机制方面,为防止管理提升成为一项任务化、短期化的“运动”,国有建筑企业应有意识地构建对标管理提升工作的长效机制:一是强化组织保障,如在现有的工作领导小组的基础上,强化工作推进办公室的作用,加强人员力量,固定人员配置,划定职责分工;二是强化制度建设,可考虑结合实际编制对标管理提升工作制度或工作指引,明确工作原则、推进方式、业务流程等;三是强化过程管控,可考虑定期召开工作调度会议或针对工作中重点难点组织专题会议;四是强化考核评价,可考虑将对标管理提升工作与各级单位经营层薪酬相挂钩、将对标管理提升工作纳入党建责任制考核等方式,通过上述体系化管理提升工作机制,持续不断的周期性补齐“最短的板”,从而有效推动整体管理水平的提升。

图2 对标管理提升体系化工作推进机制

3.2 建“标杆池”,找准对标对象“向前看”,找準对照阶段

关于国有建筑企业普遍存在“对不准”的情况,客观来看我国建筑行业内一流企业业务规模和发展水平确实远高于行业内其他企业,甚至很多大型国有建筑企业的二级或三级单位业务规模已经相当可观。国有建筑企业在开展对标管理工作中应根据自身体量和所处的发展阶段客观看待所选择的对标对象,要避免“刻舟求剑”,简单复制成熟大型建筑企业的管理体系和管理方式,也不能“无所作为”,将对标管理提升行动只停留在纸面上。企业在实际操作中未必一定要套用标杆企业当前的管理体系和管理方式,应结合自身业务体量和所处行业细分领域,认真分析自身处于何种发展阶段,直面自身管理水平的不足和管理能力的缺失。

首先,在解决“跟谁对”的问题上,建议建筑国有企业选择一家与本企业在类似外部竞争环境下脱颖而出的国内行业头部企业(或头部企业二级子企业)作为整体对标管理提升的“标杆”;同时继续沿用国资委《关于开展对标世界一流管理行动的通知(国资发改革〔2020〕39号)》提出的八大重点管理领域,分别针对性地选取该领域管理水平较为突出的一家或若干家企业作为相应的对照标杆;针对各重点管理领域再进一步进行细分,并结合实际选择细分管理领域标杆,上述相关管理领域的标杆甚至可以结合实际选择非建筑行业企业,从而形成企业“标杆池”。

其次,在解决“对不上”的问题上,考虑到建筑行业少量一流企业规模超大、其他企业规模较小的特点,建议国有建筑企业在开展标杆研究的过程中将关注点标杆企业由“现在”转向“过去”,“向前看”五年、十年甚至更早,分析这些企业得以实现快速发展的管理经验,从而实现本企业和标杆企业“对准”,据此制定出切实可行的管理提升措施。如在战略管理领域,国有建筑企业可以重点研究行业一流企业如何分析、规划和实施“十二五”“十三五”战略,进而审视自身战略管理方面的短板;如在组织管理方面,国有建筑企业同样应认真研究行业一流企业“区域化”“专业化”组织架构设计思想和实践,寻求适合自身的组织变革思路;如在运营管理方面,国有建筑企业可以详细分析行业一流企业的“标准化”“信息化”建设经验,识别自身管理体系建设所处阶段和提升重点。

3.3 整体统筹谋划,推动“对标”真正向“管理提升”转化

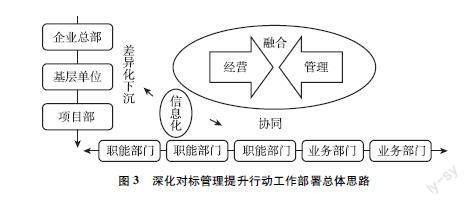

关于对标管理提升工作难以做深做实的问题,国有建筑企业在进一步深化部署对标管理提升工作时应加强工作整体统筹谋划:一是“纵向”结合国有建筑企业特点,针对总部、基层单位、项目部等各级单位进行差异化的安排部署;二是“横向”组织好相关部门和单位,加强经营和管理的融合,加强各管理领域的协同;三是用好信息化建设这个“利器”,加强“纵向”间、“横向”间的衔接和统一,为对标管理提升工作整体性推动提供保障。

在“纵向”尺度上,国有建筑企业要做实对标管理提升工作,就不能让工作仅仅停留在企业总部或相关职能部门,必须充分下沉到基层单位,并最终达到各工程建设项目部层级,各层级都要有针对性地对标找差距、补短板、强弱项,企业整体管理水平才能真正有所提升。这就需要国有建筑企业在进一步深化部署对标管理提升工作时,必须根据管理层级的不同在工作范围上、工作重点上进行差异化的筹划。在项目部层面,作为建筑企业的价值创造基本单元,在房屋建筑、基础设施建设等领域均有大量成熟先进的管理经验,因此项目部层级的管理提升应重点立足于强化项目部管理的“标准化”,从质量、成本、安全等方面“对齐”,采取“从下到上”“从上到下”相结合的方式逐步建立项目标准化管理手册,推动实现项目精细化管理;各级基层单位层面,应重点聚焦于建筑行业特色的“运营管理”,即围绕工程建设项目全生命周期,建议宜优先补齐强化投标管理、采购管理、成本管理、资金管理短板,着力提升运营水平和项目管控能力;企业总部层面,建议重点站在整体管理水平并继续按照国资委提出的八大重点管理领域进行工作部署。

在“横向”尺度上,国有建筑企业一是考虑管理提升和重点经营工作进行“融合”,经营和管理本为“一体两面”,只有同步推进经营和管理工作,才能提高各级单位和人员对管理提升的接受度和执行意愿,并减少工作推动中的阻力,管理提升措施才能有效嵌入企业具体业务流程。例如,财务管理领域提升应充分考虑国有建筑企业经营中普遍存在的“两金”偏高等问题、风险管理领域应充分考虑国有建筑企业国际化经营中愈发频繁的合规经营风险等,相应对照标杆制定切实可行的管理提升措施。二是考虑做好各职能部门和业务部门间的“協同”,各管理领域的提升工作并非完全独立,任何管理体系与系统的构建都不能把各个职能部门与业务部门完全割裂开来,因此国有建筑企业在进一步深化部署对标管理提升工作时,应建立整体思考框架,充分考虑各管理领域提升工作的先后顺序、有效衔接和交叉关系等[3],规避各职能部门“各管一摊”的现象。

建议国有建筑企业在进一步深化部署对标管理提升行动过程中要更加重视信息化建设,信息化管理本身属于国资委提出的八大管理提升领域,同时也是提升管理整体性和系统性的核心工具。大部分国有建筑企业的信息化建设仍然处于初级阶段,而建筑行业一流企业基本均已形成了较为完善的信息化管理体系,“纵向”能贯穿总部、基层单位、项目部等组织和项目管理,横向能协同各职能部门和业务部门的流程共享互通。建议可重点对标加强自身信息化建设,既能管理提升措施——转化为固化信息化管理流程,有效保障管理提升措施落实,又能有效避免“纵”“横”两个管理方向上出现缺失、堵点或冲突,助力国有建筑企业真正建成管理体系,管理提升工作从整体上取得效果。

4 结语

管理提升永远在路上,对广大国有建筑企业来说,面临日益严峻的外部环境,必须坚持对标管理提升工作“收官不收兵”,正确认识理解企业管理能力对企业发展成败的关键作用,推动建立对标管理提升长效机制,用好用活对标管理工具,解决好“跟谁对”“怎么对”的问题,真正识别制约企业发展的深层次管理问题,并在进一步部署对标管理提升工作中加强整体统筹谋划,切实提升企业竞争力和抗风险能力,才能在激烈的市场竞争中生存和实现良好发展。

参考文献:

[1]卢彬彬,郭中华,朱晓明,等.中国建筑业高质量发展研究——现状、问题与未来[M].北京:中国建筑工业出版社,2021:147.

[2]李福和,蔡敏.建筑企业战略透视[M].北京:中国建筑工业出版社,2020:252-253.

[3]韩连胜.一流管理创新——走向世界的企业管理体系[M].天津:南开大学出版社,2021:255.

[作者简介]刘诗巍(1984—),男,汉族,黑龙江哈尔滨人,研究生,经济师、工程师,研究方向:企业管理。