企业数字化转型对员工主动变革行为的影响研究

2024-02-20高璐

高璐

摘 要:基于社会认知理论,利用微观调研数据,构建层次回归模型,实证分析了企业数字化转型对员工主动变革行为的影响机理,研究发现:企业数字化转型对员工主动变革行为具有显著正向影响;个体学习在二者间发挥完全中介作用;平台型领导正向调节二者间关系,同时正向调节个体学习的中介作用。基于以上结论,提出有针对性的对策建议,从而为组织管理和员工积极性激发提供理论与实践依据。

关键词:数字化转型;个体学习;员工主动变革行为;平台型领导

中图分类号:F279.23

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202308118

Research on the Influence of Enterprise Digital Transformation on Employees Proactive Change Behavior

Gao Lu

(School of Business Administration, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020, China)

Abstract:Based on social cognitive theory and using micro survey data,a hierarchical regression model was constructed to empirically analyze the impact mechanism of enterprise digital transformation on employeesproactive change behavior.The study found that enterprise digital transformation has a significant positive impact on employeesproactive change behavior;Individual learning plays a completely mediating role between the two;Platform leadership positively regulates the relationship between the two,while also mediating individual learning. Based on the above conclusions,the paper puts forward relevant countermeasures and suggestions,so as to provide theoretical and practical basis for the management of the organization and the motivation of employees.

Key Words:Digital Transformation;Individual Learning;Employees Proactive Change Behavior;Platform Leadership

0 引言

在“VUCA”(volatility易變性、uncertainty 不确定性、complexity 复杂性、ambiguity 模糊性)时代背景下,传统的商业模式受到了巨大的冲击,企业需要通过不断变革来调整现有的生存状态,并获取持续的竞争优势[1]。当前复杂的外部环境限制了管理人员处理复杂动态问题的能力,为应对这些变化并保持长效竞争优势,越来越多的组织将注意力转向员工。管理者希望员工可以自发地变革工作方式和程序等建设性地完成工作。因此,如何激发员工主动变革行为成为当下管理研究的热点议题。

通过对既有文献进行梳理可知,学者们大多从两个层次对员工主动变革行为的前因变量展开研究:基于个体层面的研究发现,员工的情感承诺[2]、亲社会动机[3]、人格特质[4]等均会对其主动变革行为产生影响;基于组织层面的研究发现,组织中的时间压力[5]、领导风格[6]、组织实践[7]等与员工主动变革行为密切相关。既有研究表明,员工主动变革行为的衍生与个体层面及组织层面等都密切相关,但立足时代背景,基于企业数字化转型对其诱发因素的跨层次研究却相对匮乏。未来一段时期,传统企业将普遍面临着数字化转型的重大考验与挑战,且其迫切性不容小觑。因而本研究试图立足个人因素和组织因素,探寻企业在数字化转型进程中如何激发员工产生主动变革行为,以启发组织管理者采取恰当的管理模式。

情景因素层面,企业在发展过程中需要不断适应变化的外部环境来维持企业的竞争力,需要不断变革来提高企业对环境的适应性。数字化转型已经成为大多数企业的“必修课”,员工在享受其带来便利的同时,也感受到其为工作带来的焦虑与不安全感。应数字化转型的时代需求,整个企业都应真正实现“去中心化”管理,发挥员工的主动性[8]。因此,这很有可能会激发员工做出对组织有益的变革行为。个体因素层面,员工学习行为是对自身与组织发展都具有重要作用的个体行为。作为组织学习的基础,个体学习能够促使组织在不断变化的环境中完成组织变革从而保持组织健康生存与发展[9]。另外,平台型领导可有效实现组织“去中心化”管理,从而更好地使组织在数字化背景下完成变革。因此,平台型领导可能在数字化转型与个体学习之间起到正向调节作用。

综上,本研究从社会认知理论视角出发,引入个体学习作为中介变量,引入平台型领导作为调节变量,构建被调节的中介作用模型,探究企业数字化转型影响员工主动变革行为的内在机制和边界条件。

1 理论基础与研究假设

1.1 数字化转型与员工主动变革行为

数字化转型是企业融合多种新的数字技术的过程,目的在于商业模式、客户体验、运营和流程等方面具有持续的竞争优势[10]。鉴于当前技术、商业模式和工作环境的快速变化,组织日益依赖于员工的自发行为,以获取竞争优势。员工主动变革行为是员工自发地进行组织功能性变革[11],以有效应对严峻且多变的外部环境。本研究预期,企业数字化转型可以通过激发员工产生更多的主动性工作动机,进而促进员工主动变革行为。

随着数字化转型的推进,企业融合了多种新的数字技术,加速了先进器械对冗余劳动力的替代,并且对员工的数字化工作技能提出更高要求。其不仅要求员工调整目前工作和未来岗位的职责,而且要求员工快速适应数字化办公的未来趋势。这无疑会加剧个体对失去岗位机会的恐慌或工作不安全感[12]。根据社会认知理论,当受到外部环境的影响和刺激时,个体会进行自我认知的重构,从而表现出相应的行为以适应环境变化[13]。企业数字化转型是未来的一大趋势,无论员工是留任还是跳槽,都很难避免为此做出改变。这对于员工来说是挑战更是机遇。数字化转型属于具有挑战性的压力源,其可以激发员工的主动性及变革欲望,从而带来积极的回报。根据任磊和刘燕[14]的观点,这种挑战性压力源会促进员工主动变革行为,这进一步佐证了本研究的观点。

基于以上分析,本研究提出以下假设:

H1:企业数字化转型正向促进员工主动变革行为。

1.2 个体学习的中介作用

个体学习是指个人为保持自身良好生存和持续发展而不断获取新知识、改善行为、提升自身素質等[15]。注重个体学习的员工更擅于将知识转化为行为与外部互动,从而更容易做出对组织有益的行为[16]。本研究认为,企业数字化转型能够促使员工进行有利于自身和组织发展的学习行为,员工会主动寻求优化个体及组织现有工作方式的方法,表现出主动变革行为。

根据社会认知理论,人的发展是由外部环境因素、个体内在因素和行为三者相互作用所决定的,其中外部环境(如数字化转型)、个体内在因素(如个体学习)和个体行为(如主动变革行为)构成了个体发展的重要内容[17]。具体而言,可以从以下3个方面进行解释:首先,数字化转型为员工带来了新的发展机遇。数字技术与企业生产经营活动的深度融合减少了企业对于低技能岗位的需求,创造了大量新的高技能工作岗位[18],从而倒逼个体通过学习新技能提升自己。其次,数字化转型有利于员工获取更为广泛的资源,促使个体形成资源增值螺旋[19],进一步增大员工主动变革的可能性。最后,数字化转型可以为员工提供更好的学习平台。数字技术更好地实现了个体间的知识共享,使员工在个体学习中提升自身与工作的匹配度,而且能够保证可持续的就业能力,进而在进行主动性变革时游刃有余。

基于以上分析,本研究提出以下假设:

H2:个体学习在数字化转型与员工主动变革行为之间发挥中介作用。

1.3 平台型领导的调节作用

数字化转型所带来的阵痛将引发一系列出乎意料的管理难题,因此,管理者必须具备高超的领导能力,以妥善应对来自多个层面的责难和压力。一个坚强有力的领导组织,能够在战略方向的把控和执行动作的纠偏上发挥关键性作用,这对企业数字化转型中的各项资源协调提供积极有效的帮助。平台型领导是一种注重个人与下属共同事业发展的领导方式,通过激发下属的积极性和创造力,实现共同发展目标,激发彼此的内在潜能,使组织主动应对危机与变革,从而达到自身与下属双赢的一种具有平台经济时代特色的新型领导方式[20]。高水平的平台型领导往往会带着员工共同成长,促进企业健康发展[21]。社会认知理论指出,认知因素能与外部情境交互影响个体表现[22],即当外部环境提供支持性资源时,个体的认知水平会对其行为表现产生显著影响。

具体而言,在认知方面,平台型领导通过充分调动员工的工作积极性使个体的工作动机进一步内化[23],并促使员工以个人与组织的共同发展为目的自发地进行组织变革。在情感方面,高水平的平台型领导会向员工施予关怀、鼓励等情感支持,有效驱动员工的主人翁意识[24],激发其主动变革回馈组织的意愿。在行为方面,高水平的平台型领导会引导员工提升专业技能,使员工在应对数字化转型时保持工作韧性[25],适应主动变革中的难题。结合前文表述,企业在进行数字化转型中,员工往往会通过学习新的知识和技能提升个人竞争力,而高水平的平台型领导则有助于这个过程更加高效,从而员工更愿意主动开展变革行为,助力企业发展。

基于以上分析,本研究提出以下假设:

H3:平台型领导在数字化转型与员工主动变革行为之间发挥正向调节作用;

H4:平台型领导在数字化转型与个体学习之间发挥正向调节作用。

基于以上分析,本研究认为,企业数字化转型与员工主动变革行为之间经由员工个体学习产生的间接效应会受到平台型领导的影响,即产生被调节的中介效应。具体而言,通过平台型领导的指引,员工更新了对数字化转型的认知,逐步关注到其所凸显的积极属性,进而以更加积极的态度面对数字化转型,出于对领导的回馈也会更加积极地学习新技能,不断提高自身在组织中的竞争力,有利于表现出更高水平的主动变革行为。

基于以上分析,本研究提出以下假设:

H5:平台型领导正向调节个体学习在企业数字化转型与员工主动变革行为之间的中介作用。

综上所述,本研究的理论模型如图1。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据收集

本研究采取问卷调查的方式收集数据,调查对象为甘肃、安徽、浙江等地的企业员工,行业涉及计算机服务和软件业、建筑业及金融业。最终回收匹配问卷332份,剔除18份无效问卷,得到有效问卷314份,有效回收率为94.58%。最终回收的有效样本统计特征如表1。

2.2 测量工具

为确保研究的内容效度,本研究采用成熟量表对企业数字化转型、个体学习、平台型领导和员工主动变革行为4个关键变量进行测量。所有量表均采用Likert 5点计分法,1代表非常不符合,5代表非常符合。

第一,数字化转型。采用胡青[26]所研发的5个测量条目,代表题项有“本企业采用数字技术对现有产品、服务和流程进行改造升级”等。Cronbachs Alpha系数为0.945。

第二,个体学习。采用陈国权[15]个体学习测量量表,考虑到问卷调查的可行性,在其基础上选取了9个题项,代表题项有“我能及早准确地发现与自己工作有关的各种新变化、新动向”等。Cronbachs Alpha系数为0.908。

第三,平台型领导。借鉴郝旭光等[20]开发的25题项量表,代表题项有“我的领导不介意下属在某些方面的能力比自己强”等。Cronbachs Alpha系数为0.937。

第四,员工主动变革行为。采用Morrison & Phelps[27]所研发的量表,总计10个测量条目,代表题项有“我经常试图采用改进的程序来做自己的工作”等。量表的内部一致性为0.93。

2.3 控制變量

鉴于受试者的性别、年龄、学历和工作年限等因素可能对研究结论产生影响,因此本研究将上述因素视为控制变量,以期进一步提高研究结果的准确性。

3 实证分析与研究结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究采用哈曼单因素法,对数字化转型、个体学习、平台型领导以及员工主动变革行为的测量条目进行未旋转的因子分析,结果表明首个因子的累积方差解释率为47.937%,未超过50%的判别建议,表明共同方法的偏差处于可接受的范围内。

3.2 信度与效度检验

本研究借助SPSS 26.0检验变量信度。数字化转型、个体学习、平台型领导、员工主动变革行为的Cronbachs ɑ系数分别为0.900、0.907、0.974、0.935,均大于0.7,表明变量信度良好。

由表2可见,数字化转型、个体学习、平台型领导、员工主动变革行为的KMO值分别为0.876、0.930、0.976、0.953,均在0.7以上,Bartlett球形度检验结果均显著,且累积解释方差均大于50%,适合进行验证性因子分析。

验证性因子分析结果见表3,其中四因子模型拟合度最优,χ2/df=2.064,CFI=0.904,IFI=0.904,TLI=0.899,RMSEA=0.058,RMR=0.035,变量区分效度达标。

3.3 描述性统计与相关分析

由表4可见,数字化转型和个体学习与员工主动变革行为的正相关关系成立(相关系数分别为r=0.603,p < 0.001;r=0.481,p < 0.001),个体学习与员工主动性变革的正相关关系成立(相关系数分别为r=0.696,p < 0.001)。研究假设得到了初步的数据支持。

3.4 假设检验

3.4.1 主效应与中介效应检验

为检验数字化转型对员工主动变革行为的影响(H1)以及个体学习在两者间的中介效应(H2),本研究采用多元线性回归方法。由表5可见,数字化转型正向影响员工主动变革行为(模型4,β=0.467,p < 0.001),H1得到验证。模型2和模型5检验个体学习的中介效应,结果表明数字化转型正向影响个体学习(模型2,β=0.591,p < 0.001),而纳入自变量和中介变量后(模型5),数字化转型的回归系数不显著,个体学习对员工主动变革行为的正向影响显著(模型5,β=0.624,p < 0.001)。因此,根据前文分析,个体学习起完全中介效应。

3.4.2 调节效应检验

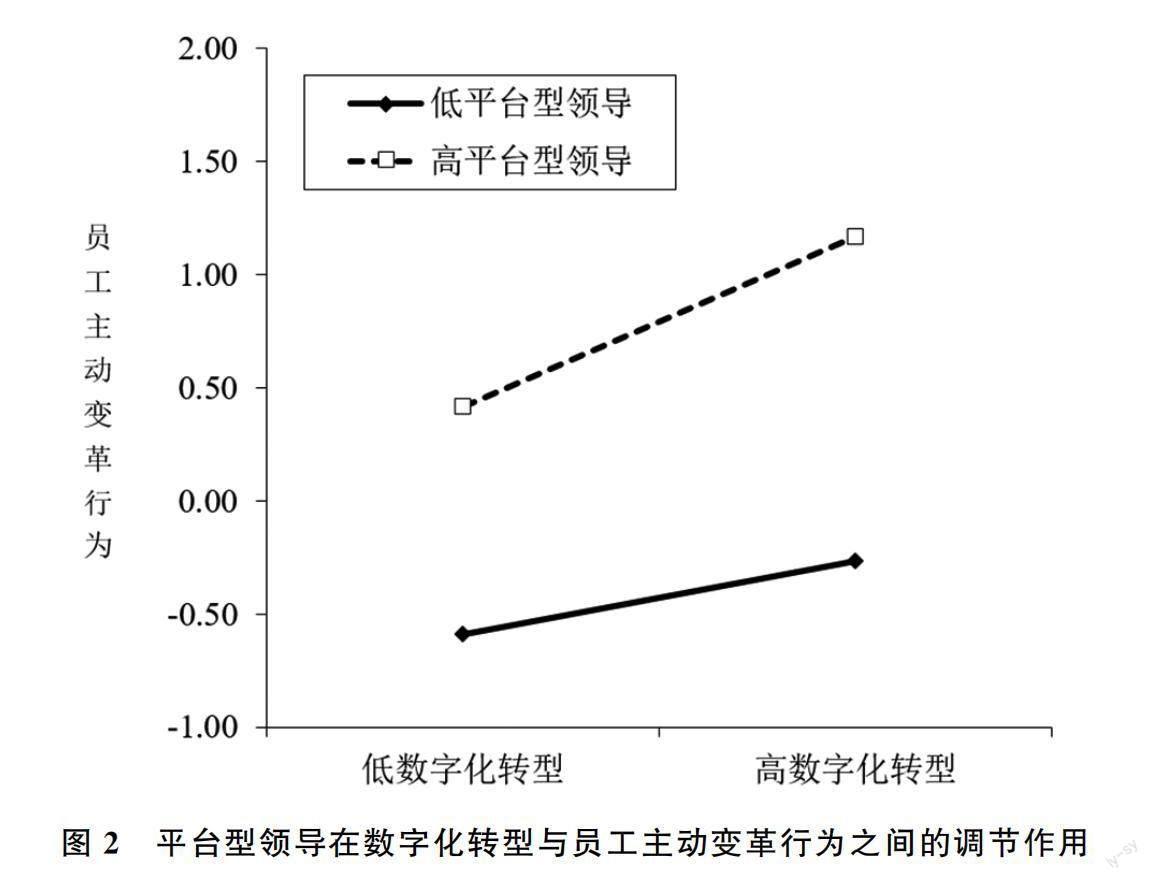

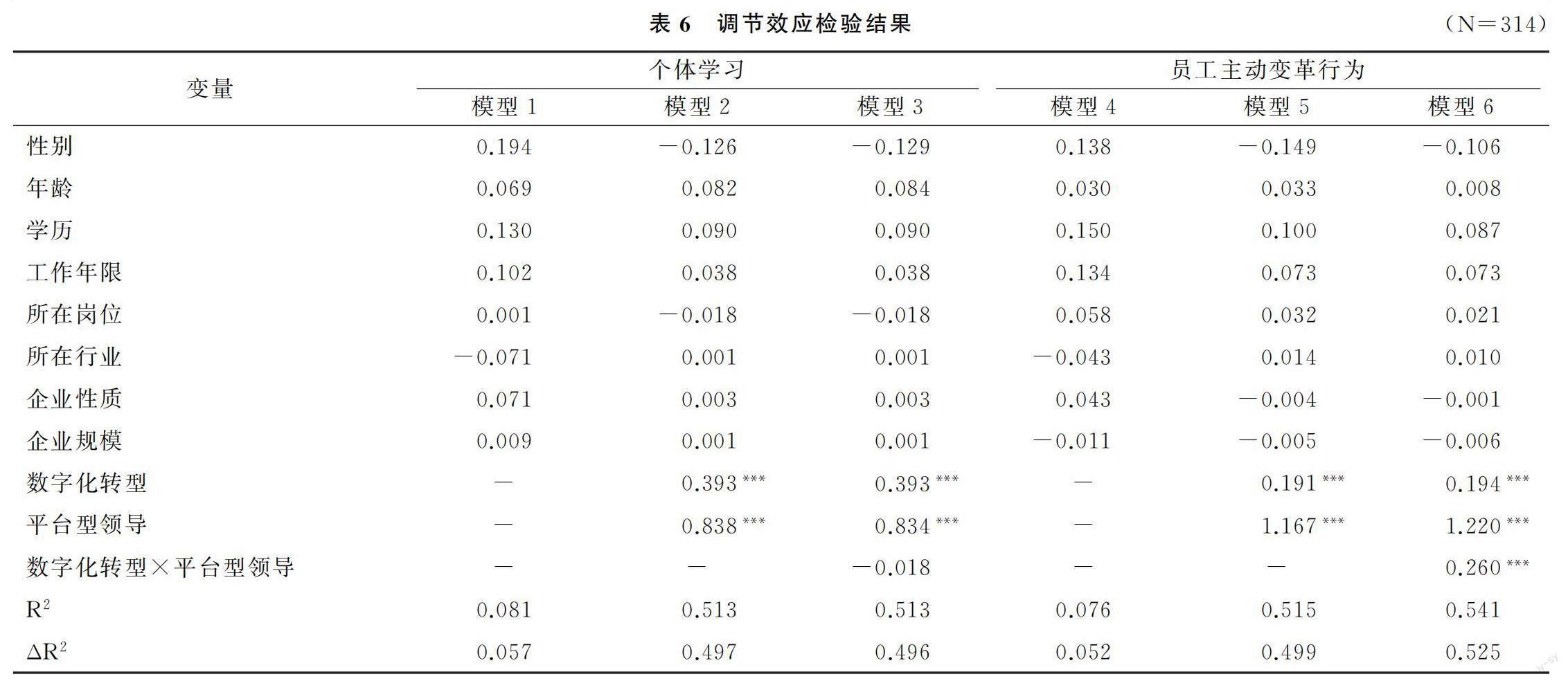

为检验平台型领导对数字化转型与个体学习及员工主动变革行为关系的调节效应(H3和H4),本研究采用多元线性回归的方法,如表6所示。模型3表明,数字化转型与平台型领导的交乘项对个体学习的影响不显著,H4没有得到验证。其原因可能在于:本研究所使用的的样本数据存在异质性或者样本数量有限,导致平台型领导对“数字化转型→个体学习”的调节效应未得到进一步明晰,后续可以考虑选定一些行业,适当增扩样本容量,从而使该问题得到进一步验证。根据模型6所示,数字化转型与平台型领导的交互作用对员工的主动变革行为产生了显著的正向影响(β=0.260,p<0.001)。此外,模型6的R2值显著高于模型5,意味着数字化转型对员工主动变革行为产生影响时,平台型领导起到了调节作用,并且平台型领导越高,调节幅度越大,进一步证明平台型领导对数字化转型与员工主动变革行为关系的正向调节效应成立,H3得到验证。

为更直观地表现调节效应,本研究将数字化转型和平台型领导均分为高、低两组。由图2可知,平台型领导越高,数字化转型对员工主动变革行为的促进作用越强,表明平台型领导正向调节数字化转型与员工主动变革行为间的关系,H3进一步得到验证。

3.4.3 被调节的中介效应检验

运用Bootstrap法检验被调节的中介效应,结果如表7所示。2 000次重复抽样的分析结果显示,平台型领导水平低时,个体学习的中介效应为0.134,95%置信区间为[0.057,0.235],不包含0;平台型领导水平高时,个体学习的中介效应为0.138,95%置信区间为[0.069,0.237],不包含0。综上可知,在平台型领导水平高低存在差异的情况下,个体学习的中介效应均显著,且随着平台型领导水平的递增,个体学习的中介效应增大。因此,平台型领导正向调节个体学习的中介作用,H5得到验证。

4 结论、启示与展望

4.1 研究结论

本研究基于社会认知理论视角,引入个体学习作为中介变量、平台型领导作为调节变量,构建了一个被调节的中介作用模型,实证检验了数字化转型与员工主动变革行为之间的关系。

第一,数字化转型正向影响员工主动变革行为。随着数字化转型的实施,数字技术的应用有助于企业在技术和服务上取得重大突破,促使其在组织结构、客户体验、运营和管理模式等方面改进升级,从而获得可持续竞争新优势。同时,也对个体员工的数字工作技能提出更高要求。依据社会认知理论,在外部环境的影响与刺激下,个体员工能够重构自我认知并进行主动变革以适应数字化办公的未来趋势。

第二,个体学习在数字化转型与员工主动变革行为之间发挥完全中介作用。数字化转型不仅为企业提供大量新的工作岗位,也对个体员工适应数字化工作环境提出了进一步挑战,从而倒逼个体通过学习新技能提升自己。数字技术的应用更好地实现了个体间的知识共享,有助于员工在个体学习过程中的知识与行为转化并及时与外部互动,进一步促进员工主动变革行为的发生。

第三,平台型领导在数字化转型与员工主动变革行为之间存在正向调节作用。平台型领导作为一种注重自身与下属事业共同发展的新型领导方式,能够充分调动个体工作积极性,从而促进组织内部资源合理配置与战略结构调整,为企业数字化转型奠定基础。平台型领导能够通过数字技术的应用调动激发个体的积极性和内在潜能,进一步促使员工进行主动变革以实现个人与组织的共同发展。

第四,平台型领导正向调节了个体学习在企业数字化转型与员工主动变革行为之间的中介作用。平台型领导水平越高,个体员工对数字化转型的认知就越充分,从而更加注重个体学习以提升自身数字工作技能,数字化转型对个体学习的提升进一步得到增强。个体员工在组织中的竞争力也会由于较高的个体学习得以提高,从而表现出更高水平的主动变革行为。

4.2 理论意义

本研究立足企业亟待变革的现实情况,系统分析了数字化转型与员工主动变革行为之间的关系,并兼论个体学习的中介作用、平台型领导的调节作用,具体理论贡献如下。

第一,揭示了数字化转型对于员工主动变革行为的影响机制。数字化转型作为企业获取可持续竞争新优势的关键[10],逐渐成为企业和学术界研究热点,但大多都是基于组织层面的研究,而对员工个体层面的研究有待进一步丰富。因此,本研究以社会认知理论为基础,聚焦一个备受关注的话题——员工主动变革行为,对数字化转型对员工主动变革行为的影响机制进行了实证分析,这一话题在当前数字化转型研究中常常被忽视。这不仅有效填补了既有研究的空白,而且进一步丰富了数字化转型的结果研究与社会认知理论的研究范畴。

第二,探索了个体学习在数字化转型与员工主动变革行为之间的桥梁作用。数字化转型在为企业带来新的发展机遇的同时,也为员工提供了更好的学习平台,促进了员工个体学习,从而进一步增强了了员工的主动变革。因此,本研究基于社会认知理论,引入个体学习作为中介变量,较为完整地探析数字化转型、个体学习和员工主动变革行为之间的关系,不仅为数字化转型的研究注入了新的理论元素,而且更有助于深化理解个体学习在数字化转型与员工主动變革行为之间的中介作用。

第三,发现了平台型领导是数字化转型发挥其积极作用的重要边界。通过对已有文献梳理发现,有关数字化转型的研究大多是基于组织层面,而对于员工个体层面的影响因素却鲜少探究,从而致使数字化转型与员工主动变革行为之间的关系在学术上并未达成共识。因此,本研究从社会认知理论视角出发,通过将平台型领导作为调节变量纳入理论框架,深入探讨数字化转型对员工主动变革行为的影响边界条件,从而论证了外部因素在数字化转型发挥效用的过程中具有不可忽视的作用,这将有助于更深入地理解数字化转型的作用机制。

4.3 实践启示

本研究基于市场环境日趋复杂的背景,为促进员工主动变革行为并提升企业适应性,得出如下实践启示。

第一,积极推进数字化转型。企业要加强数字技术在商业模式、客户体验、运营和流程等方面的应用,积极构建数字化学习平台,激发员工个体学习,从而最大限度地发挥数字化转型的积极效用。数字化转型是个体需要面对失去岗位机会的恐慌或工作不安全感并产生有益回报的压力源。

第二,聚力强化个体学习。企业在长期的运营管理过程中,应持续推进数字化转型,勇于打破固有的运营机制和发展模式,为员工建立更好的学习平台,激发员工个体学习,促进个体间知识共享,使员工在个体学习中提升个体与工作的匹配度,从而进一步推动员工的主动变革行为。

第三,注重平台型领导的培养。企业应结合自身发展状况,尝试转变为平台型领导风格。具体而言,一方面,合理搭建事业平台,实现员工、领导者及组织之间的信息与知识共享,为个体学习提供充足的资源保障,以增强组织对瞬息万变的外部环境的适应能力。另一方面,关注员工个人的成长与发展,充分激发员工自我实现的精神需求,从而实现员工与组织的共同成长。

4.4 不足与展望

本研究为企业激发员工主动变革行为提供了理论借鉴和实践启示,但受各种主客观条件限制, 不可避免地存在一些不足和局限,后续研究可以加以完善。

第一,本研究仅基于社会认知视角,利用微观调研数据进行实证分析,后续可以基于自我提升或资源依赖等其他视角,采用其他手段获取更為丰富多样的数据,以供理论分析和逻辑梳理之用,进一步提高结论的客观性。

第二,本研究仅从社会认知理论出发,考察了个体学习在数字化转型与员工主动变革行为之间扮演的中介角色,后续可以立足更多视角进一步挖掘连接数字化转型与员工主动变革行为关系的中介变量,深化两者影响机制的研究。

第三,本研究仅验证了平台型领导在数字化转型与员工主动变革行为之间的正向调节作用,而对数字化转型与个体学习关系的正向调节作用并未得到验证,后续可以围绕数字化转型和员工主动变革行为之间的调节变量进一步探索两者的作用边界问题。

参考文献:

[1]CAI Z, HUO Y, LAN J, et al. When do frontline hospitality employees take charge? Prosocial motivation, taking charge, and job performance: The moderating role of job autonomy[J]. Cornell Hospitality Quarterly, 2019, 60(3): 237-248.

[2]WU C H, DENG H, LI Y. Enhancing a sense of competence at work by engaging in proactive behavior: the role of proactive personality[J]. Journal of Happiness Studies, 2018, 19: 801-816.

[3]SONNENTAG S, SPYCHALA A. Job control and job stressors as predictors of proactive work behavior: is role breadth self-efficacy the link?[J]. Human Performance, 2012, 25(5): 412-431.

[4]WU C H,DENG H,LI Y. Enhancing a sense of competence at work by engaging in proactive behavior:The role of proactive personality[J].Journal of Happiness Studies,2018,19:801-816.

[5]SONNENTAG S,SPYCHALA A.Job control and job stressors as predictors of proactive work behavior:Is role breadth self-efficacy the link?[J].Human Performance,2012,25(5):412-431.

[6]赵李晶,丁明智.授权型领导对员工主动变革行为的影响机制[J].科研管理,2020,41(10):218-226.

[7]BURNETT M F, CHIABURU D S, SHAPIRO D L, et al.Revisiting how and when perceived organizational support enhances taking charge: an inverted u-shaped perspective[J].Journal of Management, 2015, 41(7): 1805-1826.

[8]周卓华.大数据和人工智能时代企业人力资源管理策略探析[J].领导科学,2020(12):98-101.

[9]刘薇.企业发展型文化对个体学习的影响——员工情绪与情绪调节的作用[J].科学学与科学技术管理,2015,36(6): 159-171.

[10]SINGH A,HESS T. How chief digital officers promote the digital transformation of their companies[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(1): 1-17.

[11]LOVE M S, DUSTIN S L. An investigation of coworker relationships and psychological collectivism on employee propensity to take charge[J].The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(9): 1208-1226.

[12]SUN F, ZHENG A, LAN J. Job insecurity and employees' taking charge behaviors: testing a moderated mediation model[J].International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(2):696.

[13]BANDURA A.Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J].Psychological Review, 1977, 84(2): 191-215.

[14]任磊,刘燕.挑战性-阻碍性压力源对员工主动变革行为的影响机理[J].企业经济,2022,41(8): 101-111.

[15]陈国權.复杂变化环境下人的学习能力:概念、模型、测量及影响[J].中国管理科学,2008(01):147-157.

[16]王玉峰,赵雯越,王树进.差序氛围感知对员工创新绩效的影响研究——个体学习和隐性知识共享的作用[J].科技管理研究,2022,42(5):121-128.

[17]LOCKE E A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory[J].Academy of Management Review, 1987, 12(1): 169-171.

[18]叶永卫,李鑫,刘贯春.数字化转型与企业人力资本升级[J].金融研究,2022(12):74-92.

[19]姜诗尧,余志远.基于资源保存理论的数字化转型对员工越轨创新影响路径研究[J].科技管理研究,2022,42(18):108-116.

[20]郝旭光,张嘉祺,雷卓群,等.平台型领导:多维度结构、测量与创新行为影响验证[J].管理世界,2021,37(1): 186-199,216,12.

[21]曹元坤,罗元大,肖风,等.平台型领导对员工责任式创新的影响——一个被调节的中介模型[J].科技进步与对策,2023,40(24):143-151.

[22]BANDURA A. Social cognitive theory of self-regulation[J]. Organizational behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 248-287.

[23]熊立,柳波,占小军,等.平台型领导如何赋能知识型员工“适时应务”?——基于沉浸理论的链式中介模型[J].管理世界,2023,39(2): 124-140,141,223.

[24]蒋兵,王文竹,王心娟.平台型领导对员工越轨创新的影响——一个有调节的链式中介模型[J].科技进步与对策,2023,40(6): 140-150.

[25]梁阜,邱圆心,李琪.双元环境下平台型领导如何促进组织持续创新能力提升——组织韧性的中介作用[J].科技进步与对策,2023,40(15): 23-31.

[26]胡青.企业数字化转型的机制与绩效[J].浙江学刊,2020(2): 146-154.

[27]MORRISON E W, PHELPS C C. Taking charge at work: extra role efforts to initiate workplace change[J].Academy of Management Journal, 1999, 42(4): 403-419.

(责任编辑:吴 汉)