新型数字基础设施如何影响中国制造业GVC参与?

2024-02-19戴翔马皓巍

戴翔 马皓巍

摘 要:当前,新型基础设施能够产生各种积极的经济效应,虽然已被理论和实证研究广泛证实,但现有研究鲜有关注其对制造业全球价值链(GVC)参与的影响。在研究视角上,与现有文献关注于传统基础设施不同,本文着重从新型数字基础设施的作用视角,探讨影响中国参与全球价值链分工的因素,从而拓展和深化有关中国参与全球价值链影响因素的认识。在研究内容上,本文在理论和实证层面分析新型数字基础设施对中国参与全球价值链产生影响的作用机制,可从新型数字基础设施建设角度,探寻促进中国攀升全球价值链的更好对策建议。在研究方法上,尤其是在全球价值链分工地位的指标构建上,本文还尝试突破现有文献构建指标的不足,创新性地从企业层面构建能够更好地反映全球价值链分工地位的科学指标。研究结果在中国制造业亟待进一步深度融入全球价值链、提升全球价值链分工地位,进而迈向高水平开放的关键阶段,有着重要的政策启示作用。

关键词:新型数字基础设施;全球价值链;分工地位

文章编号:2095-5960(2024)01-0031-10;中图分类号:F010.1;文献标识码:A

一、引言

改革开放以来,“低端嵌入”是中国融入全球价值链分工体系的一个重要特征。虽然近年来中国全球价值链分工地位一定程度上有所改善,但总体而言,与诸如美国等发达国家相比仍然有较大差距,包括面临的在全球产业链和供应链中的“卡脖子”问题。当前以数字技术为代表的新一轮信息技术革命正在重塑世界经济版图。云计算、物联网和机器学习等数字技术的快速进步和发展,通过改变交易成本、搜寻成本、验证成本、生产效率、产业组织模式等影响全球价值链分工体系。在2018年的中央经济工作会议上,中国首次提出加强5G网络等新型数字基础设施建设,中国各级政府开始重视新型数字基础设施的建设问题。这就提出了一个问题,从参与全球价值链分工的角度看,新型数字基础设施能够产生怎样的促进作用?具体而言,新型数字基础设施有助于在促进中国更深度地融入全球价值链分工体系的同时,提升中国全球价值链分工地位吗?遗憾的是,针对上述重要命题,现有直接研究还较为鲜见。

已有研究主要侧重于从数字经济或者数字技术的某个特定角度进行研究,如工业机器人的使用[1]、互联网的连接情况[2]等,对诸如提高经济增长质量、全要素生产率等具有顯著促进作用,但针对新型数字基础设施与中国参与全球价值链关系的文献还十分缺乏。现有研究表明,诸如铁路、公路等传统基础设施,在国际贸易中发挥着十分重要的作用。传统基础设施的建设和发展,影响的不仅是一国或地区的对外贸易额,甚至还会影响其出口技术含量。[3]由于分工是基础,贸易是表现,因此传统基础设施对贸易的影响,从根本上看是对一国或地区参与国际分工的影响。在针对新型数字基础设施可能产生的经济效应方面,已有文献主要从制造业高质量发展、产业结构转型升级,以及服务业产业集聚等层面,开展了有益的探讨,并且发现新型基础设施建设能够在高质量发展[4]、全要素生产率[5]等方面产生积极效应,但是却鲜有涉及全球价值链参与效应的。

鉴于此,本文将在理论分析新型数字基础设施影响中国制造业参与全球价值链基础之上,进一步采用企业层面的微观数据对理论分析中形成的命题假说进行逻辑一致性计量检验。之所以选取制造业作为研究对象,主要基于制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。在前一轮的全球价值链分工演进过程,主要发生在制造业领域。从中国开放发展的实践角度看,中国融入全球价值链分工体系,开放领域同样主要发生在制造业领域。与已有研究文献相比,本文的可能贡献包括:第一,在研究视角上,与现有文献关注于传统基础设施不同,本文着重从新型数字基础设施的作用视角,探讨影响中国参与全球价值链分工的因素,从而拓展和深化有关中国参与全球价值链分工影响因素的认识。第二,在研究内容上,本文不仅力图揭示新型数字基础设施能否对中国参与全球价值链分工产生影响,更为重要的是,还力图揭示新型数字基础设施究竟如何对中国参与全球价值链分工产生影响,从新型数字基础设施建设角度,探寻促进中国攀升全球价值链的更好对策建议。在研究方法上,尤其是在全球价值链分工地位的指标构建上,本文还尝试突破现有文献构建指标的不足,创新性地从企业层面构建能够更好地反映全球价值链分工地位的科学指标。

二、理论分析与假设

异质性企业贸易理论表明,融入国际分工体系通常会面临更高的成本,比如较高的运输成本和较高的交易成本等,因此只有生产率相对较高的企业才能进入国际市场,而生产率相对较低的企业,只能留在国内市场。传统基础设施就是因为能够在降低运输和交易成本等方面发挥作用,从而有助于降低企业融入国际分工体系的门槛,或者说提高企业融入全球价值链分工体系的能力。需要指出的是,虽然传统基础设施在降低运输成本等方面有重要作用,但与之相比,新型数字基础设施在降低相应成本方面,还有自身的特殊性,发挥着极为关键的特殊作用。一方面,数字基础设施支撑的主要是以数据生产要素为主导的经济运行,而数据生产要素的重要特征之一就是其虚拟性、可复制性、低边际成本性,甚至可以说边际成本几乎为零等特征。正是因为有诸如这些特征,使得数据生产要素的使用往往存在占有上的非竞用性以及使用上的非排他性,也就是说,企业在依托新型数字基础设施实现要素投入,尤其是数据要素投入和运行时,实现以低成本生产的方式运行。另一方面,新型数字基础设施由于对数据的搜集、传输、整合、分析、应用等均能够产生显著的支撑作用,因此,其不仅能够有效降低企业的搜寻成本,也有助于企业改善经营管理模式和组织架构,实现内部经营管理流程的优化,从而降低企业内部的组织和协调成本。[6]这显然有助于提升企业融入全球价值链分工的能力,在提升参与度的同时改善其在全球价值链分工中的地位。

因循异质性企业贸易理论的研究,当我们将企业参与全球价值链分工的能力,或者说企业异质性因素进一步聚焦于企业生产效率时,更容易理解新型基础设施的建设和发展提升了企业运用数据生产要素的便利性和能力,从而对不同生产环节和阶段的效率提升均能产生显著的促进作用。比如,从企业的生产链条角度看,在新型数字基础设施的支撑作用下,融入全球价值链分工体系的企业,能够借助物联网、工业互联网等,实现“万物联通”和“人机互联”,从而企业可以通过数据中心对生产过程进行监控乃至实现远程操控,不仅提高了生产和服务流程的精确性,而且也提高了生产和服务提供的效率水平。此外,更为重要的是,数据成为重要生产要素以后不仅改变了要素的内涵和外延,还改变了要素结构及其不同生产要素之间的关系。新型数字基础设施能够助力发挥数据生产要素在其他生产要素中的链接作用,促进不同生产要素之间的高效和协同作用,并且加快数字资本等生产要素对传统生产要素的替代,从而在整体层面上提升生产要素的质量和层次。建立在这一新型变化和模式基础之上,新模式和新业态等得以不断发展,并由此不断提升企业的研发效率和创新效率,进一步产生和强化了企业间的学习效应和辐射效应。从不同生产环节和阶段的“链接”角度看,建立在新型数字基础设施基础之上的海量数据处理和分析,有助于企业更加有效率地整合价值链条上不同环节和阶段的相关信息,从而根据信息不断调整不同生产环节和阶段的生产速度和质量参数,从而形成更加有效、更加精准的供求匹配,提升整条价值链的运营质量和水平。从生产者角度看,新型数字基础设施为生产者提供了数字服务平台的构建,从而使厂商能够根据信息不断适应各种市场变化,实现更为精准的动态定价,并且更加有助于进行歧视性定价。[7]从消费者角度看,新型数字基础设施提升了数字化学习能力,使得消费者可更加高效地将自身偏好信息等传输到相关数据平台,实现供给和需求的精准匹配[8],实现消费需求的个性化定制,或者说生产者更加有助于针对消费者进行“私人订制”并提供更加有效的售后服务。如此,便能在提高企业资源优化配置中提升企业融入全球价值链分工体系的能力。

此外,新型数字基础设施与传统基础设施的根本不同,不仅表现为物理形态上,更为重要的是支撑要素和经济运行的逻辑不同,其底层架构和技术架构有着本质不同。具体而言,新型数字基础设施的建设和完善,主要用于支撑以数据为核心的生产要素的全新生产体系和生产关系,在实践中主要表现为大数据、物联网、云端储存与计算、区块链和人工智能等。[9]显然,诸如此类的新型生产力结构系统及其运行逻辑,离不开新型数字基础设施的根本支撑和基础性作用。也可以说,在数字经济兴起的大背景下,新的经济形态和生产力结构对新型数字基础设施建设必然产生了内生要求。正是由于新型数字基础设施支撑起了这种新的生产要素和经济运行逻辑,从而可以从根本上改变企业参与全球价值链分工的能力。比如,建立在新型数字基础设施之上的物联网工程的快速进步及其应用,由于物联网具备的“万物互联”的本质特征,会促使不同经濟主体之间的连通性大大提高,极大地降低了不同经济主体之间的协调、沟通以及协作等成本。并且建立在“万物互联”及其高效运作的基础之上,企业还可以大大突破以往经营模式下面临的“时空限制”。据此可以看出,正是在新型数字基础设施的支撑之下,企业可以更好地实现成本降低和效率提升的双重利益,从而在进一步夯实融入全球价值链分工体系的基础能力的同时,提升完善全球价值链分工地位的能力。建立在新型数字基础设施基础之上的物联网是如此,其他诸如区块链、人工智能等也会产生同样的类似效果,或者说会从不同层面和维度影响企业的成本和效率,从而有助于企业进一步“扎根”全球价值链,有助于企业提升其全球价值链分工地位。比如“区块链”技术的发展和应用,可以很大程度上解决传统经济运营模式下面临的信息不对称问题,经济学中长期存在的“声誉”问题也能在最大程度上得到解决,会对传统“声誉模型”产生革命性影响,降低各经济主体的信誉验证成本,极大地提高合作效率。总之,架构在新型数字基础设施之上的要素和经济运行新逻辑,会对企业降低成本和提升效率产生极大的影响,从而提升企业融入全球价值链分工的能力,夯实“扎根”的能力,提升改善分工地位的本领。

基于上述分析,提出如下理论假说:

理论假说1:新型基础设施有助于提升企业融入全球价值链分工的能力,从而提高企业的全球价值链参与度。

理论假说2:新型数字基础设施不仅有助于提升企业的全球价值链分工参与度,而且有助于改善全球价值链分工地位。

理论假说3:新型数字基础设施影响企业全球价值链参与度和分工地位的具体作用机制,主要通过降低成本和提升效率两个方面发挥作用。三、模型、指标及数据

(一)模型设定及变量

基于前文分析,我们拟从全球价值链参与程度和全球价值链分工地位两个层面,实证分析新型数字基础设施可能产生的影响,并由此设定计量模型(1):

GVCit(或DVARit或GVC_Patjt)=β0+β1didlicrt+∑controlirt+yeart+industryj+firmi+εijrt (1)

其中,下标i表示企业,下标r表示地区,下标t表示年份,下标j表示行业。GVCit表示i企业在第t年的全球价值链分工地位指数,其具体的计算方法借鉴宋婕等的做法[10];与此同时,我们还采用DVARit即企业出口国内增加率表示全球价值链分工地位指数,具体计算方法借鉴张杰等(2013)的做法;GVC_Patjt表示全球价值链参与程度指数变量,具体测算借鉴Koopman(2014)等的方法;didlicrt表示地区r第t年的新型数字基础设施发展水平指数。针对新型数字基础设施变量的测度,首先,我们选用了2005~2013年光缆线路长度与互联网宽带接入端口数,作为衡量新型数字基础设施发展水平的基础指标;其次,考虑到固定电话交换机容量决定了固定线路连接互联网的带宽、数据吞吐量与数据交换能力,是早年拨号上网所必需的基础设施,本文将样本区间内中国各地区每万户移动电话交换机容量纳入指标测度体系之中;最后,运用熵权法对前述各项指标进行客观赋权,对每个指标Xrt进行极差标准化处理,据此以消除各个指标可能因为量纲的不同而带来的偏误。∑controlirt表示其他控制变量,主要包括:第一,外商直接投资(fdi),用地区层面的外商直接投资额与该地区当年的实际GDP总额之比表示;第二,人力资本投入(hci),用地区层面的教育经费投入额与当年该地区的实际GDP总额之比表示;第三,地区经济发展水平(gdpi),用各地区的GDP指数。企业层面的控制变量具体为:第一,企业年龄(lnage),用企业成立至今的实际年龄加1后再取对数;第二,企业规模(size),用企业固定资本总额的自然对数;第三,赫芬达尔指数(hhi),用企业资产总额占其所在行业市场份额的比重作为度量指标。yeart表示年份固定效应,industryi表示行业固定效应,firmi表示企业个体固定效应,εijrt表示随机误差项。

(二)数据来源及说明

本文企业层面的数据主要来自两套数据库,一是中国工业企业数据库,另外一套是中国海关贸易数据库。地区层面的相关统计数据主要来源于《中国统计年鉴》、各省市历年统计年鉴以及CNRDS数据库。行业层面的数据主要来源于WIOD数据库以及RIGVC UIBE (2016)数据库。考虑到以上两个数据库行业分类不一致,本文根据中国国民经济分类(GB/T4754-2002)标准对两者进行行业匹配。此外,考虑到中国工业企业数据库只更新到2013年,受限于数据可得性与完整性,本文的样本区间设定为2005~2013年。

四、计量结果与分析

(一)基准回归

利用前文设定的计量模型(1),本文采用双向固定效应模型对其进行估计,据此识别新型数字基础设施对中国参与全球价值链分工的影响。表1第(1)至(4)列给出的估计结果,是针对新型数字基础设施影响中国全球价值链分工地位的现实效应,其中,第(1)列和第(2)列的回归估计结果,是将企业出口国内增加率作为全球价值链分工地位指数时的回归估计结果;第(3)列和第(4)列的回归估计结果,是将传统的GVC分工地位指数作为被解释变量时的回归估计结果。据此可见,不论采用哪一种测度指标作为全球价值链分工地位的测度指标,也不论是否纳入其他控制变量,本文最关心的核心解释变量,即新型数字基础设施发展水平变量的系数估计值,在各列中均为正且通过了显著性统计检验。由此说明,新型数字基础设施对提升中国参与全球价值链分工,实现分工地位的改善,确实有着显著的促进作用。由此,前文理论假说1通过了初步的逻辑一致性计量检验。

融入全球价值链分工体系,不仅表现为分工地位的高低问题,还表现为参与程度的问题。分工地位纵然是我们关心的重要维度,但由于分工程度一定程度上意味着“扎根”全球价值链的能力,也是影响一国参与全球价值链的重要衡量维度。据此,再针对计量模型(1),分别采用价值链前向参与度指数(GVC_Pat_f)和价值链后向参与度指数(GVC_Pat_b)作为被解释变量,据此分别进行回归估计,所得结果具体汇报于表1第(5)至(8)列。从中可见,无论是全球价值链前向参与度指数,还是全球价值链后向参与度指数,其变量的系数估计值在各列中均为正,且通过了显著性统计检验。由此说明,新型数字基础设施不仅对中国全球价值链分工地位有着显著提升作用,而且对于提升中国全球价值链的参与度,也有显著的促进作用。据此,前文理论假说2通过了初步的逻辑一致性计量检驗。

(二)稳健性检验

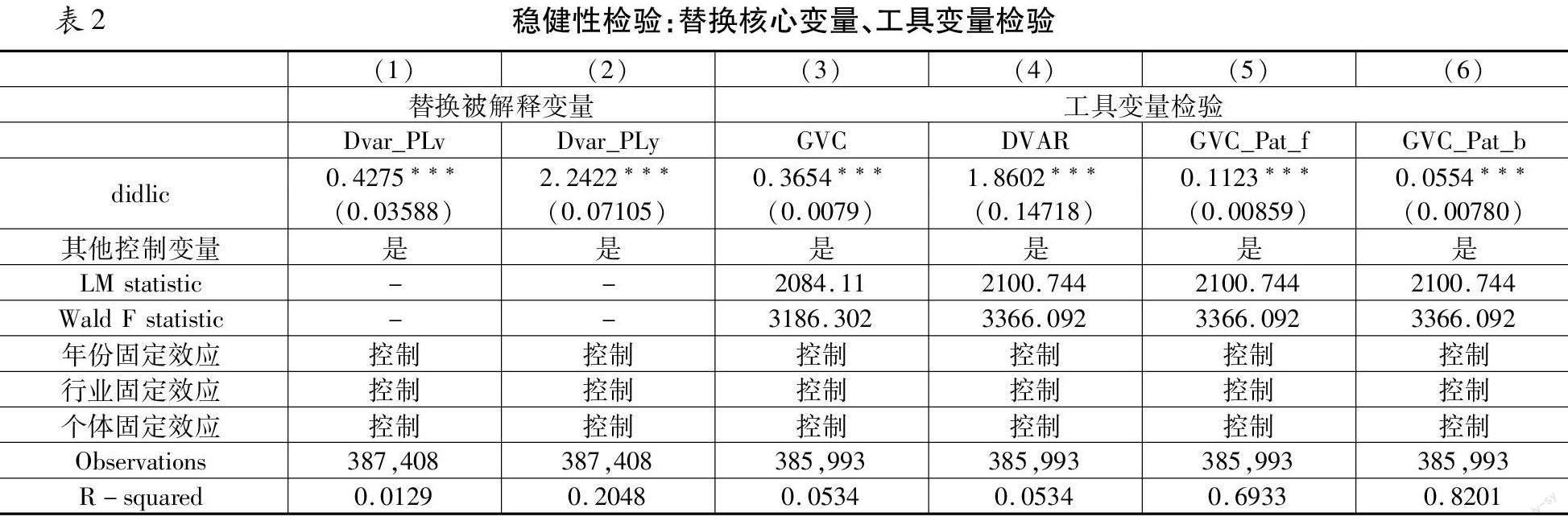

1.更换被解释变量。考虑到全球价值链分工地位测度方法目前仍未形成统一共识的事实,我们对全球价值链分工地位的测度指标进行适当的改进。为此,本文采用生产长度作为表征变量。所谓全球价值链生产长度,主要是指某个行业从产品生产开始的最初环节到最终产品到达消费者手中的全过程的平均生产阶段数。显然,如果某个行业从产品生产开始的最初环节到最终产品到达消费者手中的全过程,所经历的平均生产阶段数越多,那么也就意味着该行业的生产链条越长。价值链生产长度通常有两种,一种是基于前向产业关联的价值链长度(PLv);另外一种是基于后向产业关联的价值链长度(PLy)。所谓前向产业关联的价值链长度,主要是指某行业从最初的要素投入到最终消费的生产阶段数,显然,如果该生产阶段数越多,说明该行业的下游生产阶段越多,那么该行业离最终消费端的距离也就越远,从而价值链结构的复杂程度或者说长度就越长。所谓后向产业关联的价值链长度,主要是指某一环节和阶段的生产,其单位最终产品价值所需要的来自上游的总中间投入,或者说来自上游中间投入的生产阶段数,显然,如果该行业所需要的上游生产阶段越多,那么也就意味着该行业离最初生产端越远,由此说明该行业越是处于价值链的下游阶段。进一步地根据生产环节是否跨越国界,可以将前向产业关联的价值链长度分为三个部分:前向纯国内生产长度(PLv_D)、前向传统贸易生产长度(PLv_RT),以及前向GVC贸易生产长度(PLv_GVC);根据最终产品的中间投入附加值增长来源不同,将后向产业关联的价值链长度同样分解为三个部分:后向纯国内生产长度(PLy_D)、后向传统贸易生产长度(PLy_RT),以及后向GVC贸易生产长度(PLy_GVC)。然而,如果仅仅从行业层面进行讨论和度量全球价值链长度,显然无法很好地展示企业微观层面的全球价值链分工位置和地位。鉴于此,本文借鉴徐博等(2021)的研究思路,将全球价值链中的中国部分提取出来,并沿着企业三种不同贸易方式的路径进行分解① ①企业三种不同贸易方式分别是:企业纯国内贸易、企业进出口最终产品的加工贸易、企业进出口中间产品的一般贸易。,从而在企业层面测度全球价值链分工地位。据此开展进一步的实证研究,所得结果见表2的第(1)和(2)列。从中可见,新型数字基础设施发展水平这一核心解释变量,在第(1)和(2)列均为正,且在1%的显著性水平下通过统计检验,由此可以得出的进一步判断是,在改进后的全球价值链分工地位指标基础上,计量检验结果依然支撑了新型数字基础设施能够有效促进中国制造业攀升全球价值链的基本结论。理论假说1再次得到逻辑一致性计量检验。

2.内生性检验。尽管本研究在基准回归中采用了双向固定效应模型,这种估计方法在一定程度上能够缓解内生性问题,但新型数字基础设施发展水平对企业参与全球价值链的影响仍可能受到内生性问题的影响。为此,进一步采用工具变量对前述计量模型进行回归,以尽可能降低因内生性问题的存在而导致的估计偏误。关于工具变量的选取,本文选用各地区夜间灯光平均强度与其平原面积占其行政区域总面积比重的乘积项,作为工具变量。由此,基于工具变量的回归结果如表2第(3)~(6)列所示,为了确保工具变量选择的有效性,表2后几行一并给出了工具变量的有效性检验,结果显示所选工具变量是合适和有效的。从表2第(3)~(6)列汇报的回归估计结果可见,本文最为关注的核心解释变量,即新型数字基础设施发展水平在各列中的系数估计值仍然为正,且通过了显著性统计检验。由此可见,在进一步解决了内生性问题后,新型数字基础设施对企业全球价值链分工地位与企业全球价值链参与程度所产生的影响仍然表现为积极和稳健,再次证实了前文理论假说的正确性。此外,工具变量的有效性检验结果表明,本文所构建的工具变量通过了工具变量识别不足检验以及弱工具变量检验,这说明本文工具变量的构建是合理的。

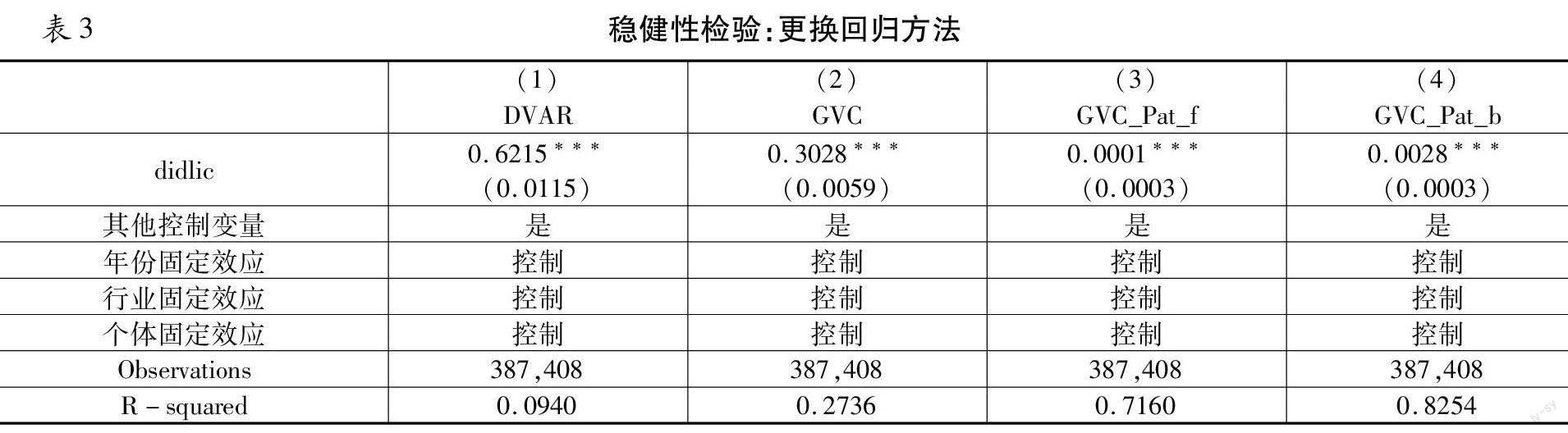

3.采用不同的回归方法。由于本文被解释变量的值域处于[0,1]之间,为此,我们使用Tobit广义线性回归模型对[0,1]左右截尾再估计,以便能够更好地反映变量的边际作用以及尽可能地避免样本选择性偏误。由此所得的回归估计结果如表3所示。由此可见,就本文最为关注的核心解释变量而言,新型数字基础设施发展水平的系数估计值,在各列中均为正且通过了显著性统计检验,由此说明新型数字基础设施对中国参与全球价值链分工的影响,无论是在提升参与程度上还是在提升全球价值链分工地位上,都具有显著的积极作用,由此进一步证实了前文估计结果的稳健性和可靠性。

(三)异质性检验

1.基于企业所有制不同的检验。为了明晰新型数字基础设施对中国参与全球价值链的影响,可能在不同所有制企业之间具有的差异性,将企业样本分为国有企业和非国有企业两个样本组。对国有企业和非国有企业的划分主要按照如下方法区别,即按照国家资本与集体资本占比的高低进行区分,如果这一比例高于或等于50%的则视为国有企业,如果这一比例低于50%的则视为非国有企业。据此所得的回归结果如表4所示。结果表明,无论是在国有企业样本组,还是在非国有企业样本组,无论是从全球价值链分工参与度角度看,还是从全球价值链分工位置角度看,新型数字基础设施发展水平变量的系数估计值,均显著为正,均说明新型数字基础设施在不同组别仍然表现出相同的积极影响。所不同的是,从相同维度观察,新型数字基础设施发展水平变量的系数估计值,在非国有企业样本组中都要略大于国有企业样本组,从而证实了前文的异质性影响理论预期。

2.基于不同要素密集型企业的检验。新型数字基础设施对中国参与全球价值链的影响,在不同要素密集型的企业间是否会有差异性影响效应?为了明晰其中可能的异质性影响,我们将总样本组按照要素密集度分成三个组合,即劳动密集型制造业企业、资本密集型制造业企业与技术密集型制造业企业。① ①三种类型企业分类情况如下:劳动密集型企业,具体类型包括农副食品加工,食品制造,饮料制造,烟草制造,纺织,纺织服装、鞋、帽制造,皮革、皮毛、羽毛(绒)及其制品,木材加工及木、竹、藤,家具制造,造纸及纸制品,印刷,文教体育用品制造,橡胶制品,塑料制造,工艺品及其他制造,废弃资源和废旧材料回收加工;资本密集型企业,具体类型包括石油加工、炼焦及核燃料加工,非金属矿物制品,黑色金属冶炼及压延加工,有色金属冶炼及压延加工,金属制品,通用设备制造,专用设备制造,仪器仪表及文化、办公用机械制造;技术密集型行业,具体类型包括化学原料及化学制品制造,医药制造,化学纤维制造,汽车制造,其他运输制造,电气机械及器材制造,通信设备、计算机及其他电子设备制造。据此所得的回归估计结果显示(因篇幅所限,此处未报告具体结果,需要的读者可以作者联系),无论在哪一个样本组,新型数字基础设施发展水平这一核心解释变量,其系数估计值均为正且通过了显著性统计检验,说明新型数字基础设施对中国制造业企业参与全球价值链分工的影响,无论是从参与程度维度观察,还是从全球价值链分工地位维度观察,均表现出影响方向的一致性和积极性。但不同的是,就影响的作用力大小差异而言,新型数字基础设施发展水平变量的系数估计值在劳动密集型样本组中最大,说明其作用力也最大,其次是技术密集型样本组,最后为资本密集型样本组。

五、影响机制分析

在初步验证新型基础设施对中国制造业企业参与全球价值链的现实影响后,我们还需要进一步检验其产生的现实影响是否通过前文理论分析中所揭示的关键机制发挥作用。为此,本文将采用中介效应模型对其中的作用机制进行检验和识别。为了缓解中介机制可能存在的内生性问题,使用工具变量对中介机制第二阶段的模型进行检验。

(一)成本下降的作用机制检验

为了实证分析并验证新型基础设施对中国制造业企业参与全球价值链的现实影响,是否通过成本下降的机制产生作用,首先需要构建能够反映成本的变量。为此,我们采用成本费用② ②成本费用具体包括管理费用、财务费用、销售费用、产品销售成本、主营业务应付福利总额以及主营业务应付工资总额等科目。占营业利润的比重作为衡量制造业企业生产成本的表征变量,这一指标能够反映制造业企业为了取得单位销售利润而支付的成本和代价,也由此能够说明制造业企业对其生产成本的控制情况。据此构建的中介效应模型如式(2)(3)所示:

Costproit=β0+β1didlicrt+∑controlirt+yeart+industryi+εirt (2)

DVARit(GVC_Patjt) =β0+β1didlicrt+β2Costproit+∑controlirt+yeart+industryi+εirt (3)

中介作用機制的检验结果具体汇报于表5,从中可见,新型数字基础设施对企业成本的降低具有显著的促进作用,与此同时,企业成本的下降又对全球价值链参与度以及全球价值链分工地位产生了显著的积极影响,由此说明,成本下降的作用机制,确实是新型数字基础设施影响中国制造业企业参与全球价值链的中间机制。

(二)生产率提升作用机制检验

前文理论分析部分指出,新型数字基础设施对制造业企业的影响,不仅表现为具有降低成本的作用,对于提升企业生产效率同样具有重要作用。换言之,提升企业生产效率,同样可能是新型数字基础设施影响中国制造业企业参与全球价值链的重要中介机制。为了验证这一理论判断,本文借鉴Levinsohn & Petrin (2003)的方法,采用全要素生产率(TFP)作为企业生产效率的表征变量。据此构建的中介效应模型如式(4)(5)所示:

TFPit=β0+β1didlicrt+∑controlirt+yeart+industryi+εirt (4)

DVARit (GVC_Patjt)=β0+β1didlicrt+β2TFPit+∑controlirt+yeart+industryi+εirt (5)

生产率提升作用机制的检验结果具体汇报于表6,从中可以看出,新型数字基础设施对企业生产效率的影响显著为正,也就是说,新型数字基础设施的建设和发展,对提高企业生产效率具有显著的促进作用。与此同时,企业生产效率对全球价值链参与度以及全球价值链分工地位产生了显著的积极影响,由此说明,生产效率提升的作用机制,确实是新型数字基础设施影响中国制造业企业参与全球价值链的中间机制。据此,前文理论假说3得到了较好的逻辑一致性计量检验。

六、结论与启示

党的二十大报告强调,努力促进中国产业迈向全球价值链中高端。当前,中国开放型经济面临着一系列国际国内环境和因素的深刻变化,攀升全球价值链中高端不仅必要,而且紧迫。当然,融入全球价值链分工体系不仅要实现分工地位的提升,还要实现“扎根”能力的提升。也就是说,唯有首先能够“扎根”,才能够实现价值链攀升。毋庸置疑,影响全球价值链参与的因素是众多的,其中技术就是重要的一种。当前,以数字技术为代表的新一轮信息技术革命正在加速发展,有望成为推动经济全球化发展的新动力。那么,作为支撑新一轮信息技术革命的重要基础的新型数字化基础设施,是否会对中国制造业参与全球价值链产生影响以及如何产生影响?在当前的理论研究中还极为鲜见。鉴于此,本文在理论分析基础之上,进一步利用企业微观层面的数据,对理论假说进行了逻辑一致性计量检验。研究结果表明,新型数字基础设施对中国制造业参与全球价值链分工的影响,不仅有助于提升参与度,即表现为更强的“扎根”能力,而且有助于改善全球价值链分工地位,即表现为更强的“强链”能力。此外,新型数字基础设施对中国制造业参与全球价值链分工的影响,在不同的所有制企业之间、在不同的要素密集型企业之间,还表现出影响上的异质性。从具体的作用机制看,新型数字基础设施对中国制造业参与全球价值链分工的影响,主要通过成本下降作用和效率提升而发挥作用。

上述研究发现在中国制造业亟待进一步深度融入全球价值链、提升全球价值链分工地位,进而迈向高水平开放的关键阶段,有着重要的政策启示作用。

第一,加快建设和完善新型数字基础设施。当前,以数字技术为代表的新一轮信息技术革命正在快速发展,各国之间的竞争将进入白热化阶段。[11]因此,在新一轮技术革命竞争中,如果想要在全球价值链中占据中高端位置,夯实在新一轮全球价值链中参与分工的基础和能力,就需要构筑先动优势,抓住数字化发展带来的战略机遇,首先就要构筑起坚实的新型数字基础设施,如此,才能为数字技术的进步、推广、应用等,提供必要的支撑和基础,才能架构起新经济形态运行的基本逻辑。如今中国面临的国内外环境正发生着深刻复杂的变化,实现创新驱动、推动产业转型升级,从而进一步推动实现中国制造业企业更高层次地参与全球价值链分工,更好地利用国内国际两个市场、两种资源,就必须高度重视数字基础设施的战略性、基础性及先导性作用。特别地,要抓住产业数字化所赋予的机遇,加快推进5G网络、工业互联网、数据中心等数字基础设施的建设,以数字基础设施为基石,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、加快新旧动能的转换。面临全球价值链重构,中国既面临着挑战,也面临着机遇。无论是化解挑战还是抓住机遇,加强数字基础设施的建设,以此夯实中国深度参与全球价值链和攀升全球价值链的基础能力,无疑具有至关重要的意义。

第二,强化数字基础设施建设中的开放融合创新。数字技术和数字经济与其他技术形态及其主导的经济运行模式相比,是最具有开放和开源式特征的。[12]因此,加强新型数字基础设施建设不是封闭条件下的建设,而应该是开放条件下的建设。随着当今世界多边贸易体制的发展与国际分工的形成,各国企业参与全球价值链分工对各国的重要性不言而喻。其中,数字基础设施所提供的低协调成本、高效的产品服务流动和更加快速安全的信息传输,是当今各国参与全球价值链分工的必要条件,数字技术作为技术的战略重点,也正成为各国竞争的焦点。在开放条件下,一国技术进步和自主创新绝非封闭式的,而是需要在开放融合创新中寻求进步。更何况,数字技术本身就具有开源开放式的特点。这就要求我们在数字技术领域,加快融入全球创新链,在强化国际合作中整合和利用全球高端资源,提升数字基础设施建设的能力和质量,夯实中国企业参与全球价值链分工的基础。

第三,注重新型数字基础设施建设过程中的区域协调。尽管过去几十年中国对传统基础设施的投资规模较大,但随着传统基建领域的能效逐渐减弱,抓住新型数字基础设施建设的契机,不仅可以有效减少生产要素的投入、提升企业的生产效率,还可以更好地支持科技创新、绿色环保以及消费升级,在补短板的同时为新动能助力,从而更好地发挥数字基础设施的乘数效应,满足人民对美好生活的需求、适应中国社会主要矛盾的转化。众所周知,以往中国参与全球价值链分工具有典型的区域非均衡特征[13],因此,在依托新一轮新型基础设施建设的战略机遇,推动区域开放型经济的均衡发展时,首先应该更加注重新型数字基础设施建设过程中的区域协调,否则新一轮全球价值链参与的开放发展可能会带来更大的区域“非均衡”问题。特别地,本文研究发现,新型数字基础设施不仅能够影响到全球价值链的参与程度,还能影响到全球价值链分工地位,因此,如果对新型数字基础设施建设过程中的区域协调重视不够,那么未来的开放发展会在参与度和分工地位两个维度上,给区域协调发展带来不利影响。抓住新型数字基础设施对全球价值链参与带来的积极影响,尤其是从促进区域开放协调发展角度看,需要注重新型数字基础设施建设过程中的区域协调。

当然,至于如何完善新型数字基础设施建设,进而提升中国制造业参与全球价值链分工的能力,进一步的探讨已经超出了本文的研究范围,是一个有待专文探讨的大课题,也是未来研究的重要方向和趋势之一。本文的研究只是探讨了新型数字基础设施对中国制造业参与全球价值链分工的影响,我们认为,上述影响应该不只限于制造业,同样应该也会对服务业乃至农业产生影响。未来,伴随全球价值链的进一步深度演进和领域拓展,新型数字基础设施对服务业和农业等产业领域参与全球价值链的影响,也需要进行进一步的研究和评估。这些都是未来研究的重要趋势和方向。

参考文献:

[1]周烁,张文韬.互联网使用的主观福利效应分析[J].经济研究,2021(9):158~174.

[2]姜舸,安同良,陈孝强.新发展格局下的互联网与数字经济研究——第二届互联网与数字经济论坛综述[J].经济研究,2021(4):198~200.

[3]戴翔,华笑烨.自贸试验区制度创新有助于提升城市创新能力吗[J].当代经济研究,2023(9):85~98.

[4]钞小静,廉园梅,罗鎏锴.新型数字基础设施对制造业高质量发展的影响[J].财贸研究,2021(10):1~13.

[5]郭金花,郭檬楠,郭淑芬.数字基础设施建设如何影响企业全要素生产率——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].證券市场导报,2021(6):13~23.

[6]李海舰,李燕.对经济新形态的认识:微观经济的视角[J].中国工业经济,2020(12):159~177.

[7]郝寿义.论信息资本化与中国经济高质量发展[J].南开经济研究,2020(6):23~33;49.

[8]孔艳芳,刘建旭,赵忠秀.数据要素市场化配置研究:内涵解构、运行机理与实践路径[J].经济学家,2021(11):24~32.

[9]谭君印,文传浩.新基建、劳动技能偏好与就业:理论机制与实验研究[J].重庆社会科学,2022(12):19~39.

[10]宋婕,戴翔,万广华.中国“一带一路”倡议的全球价值链分工地位提升效应研究[J].当代经济研究,2022(8):100~114.

[11]康金红,戴翔.营商环境优化有助于“引智”吗?[J].国际商务研究,2022(2):25~36.

[12]张二震,戴翔.全球产业链供应链调整新趋向及其对策[J].经济学动态,2022(10):31~41.

[13]金碚.改革创新在区域经济中的规则落地[J].区域经济评论,2022(1):5~8.

How does the new digital infrastructure affect China’s GVC division of labor?

DAI Xiang, MA Haowei

(1.Nanjing Audit University, Nanjing, Jiangsu 211815, China; 2.Jiangsu research center for Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Nanjing, Jiangsu 210013, China)

Abstract:

Currently, new infrastructure can generate various positive economic effects, which have been widely confirmed by theoretical and empirical research. However, existing research has paid little attention to its impact on the participation of the manufacturing global value chain (GVC). In terms of research perspective, unlike existing literature that focuses on traditional infrastructure, this article focuses on exploring the factors that affect China’s participation in the division of labor in the global value chain from the perspective of the role of new digital infrastructure, so as to expand and deepen the understanding of the factors that affect China’s participation in the global value chain. In terms of research content, this article analyzes the mechanism of the impact of new digital infrastructure on China’s participation in the global value chain at both theoretical and empirical levels. From the perspective of new digital infrastructure construction, it can explore better countermeasures and suggestions to promote China’s climb up the global value chain. In terms of research methods, especially in the construction of indicators for the division of labor in the global value chain, this article also attempts to break through the shortcomings of existing literature in constructing indicators, and innovatively constructing scientific indicators from the enterprise level that can better reflect the division of labor in the global value chain. The research findings indicate that the Chinese manufacturing industry urgently needs to further integrate into the global value chain, enhance the division of labor in the global value chain, and move towards a critical stage of high-level openness, which has important policy implications.

Key words:

new digital infrastructure; global value chains; GVC position

責任编辑:萧敏娜