基于场所记忆重塑的大境门历史街区调查研究★

2024-02-05张昊洲

张昊洲,张 鼎

(河北建筑工程学院,河北 张家口 075000)

1 相关理论及方法研究

1.1 场所记忆理论

“场所”指人为活动的地方,伴随着事件的发生,赋予了该空间社会、历史、文化等意义。由于场所在时间轴上是不可逆的,因此过去的精神只能以记忆的形式延续,所以场所记忆是不同时间节点上场所精神的累计叠加,依附于场地中的各类载体,通过人的体验与联想加以表达[1]。“场所”的概念最早可追溯到1954年,直到20世纪诺伯舒兹对场所理论进行系统论述。诺伯舒兹认为设计要回归本源,强调设计从事者对地域、文化的关注[2]。21世纪隈研吾在《建筑原论:建筑如何与场所契合》中肯定建筑与场所连接的必须性,结合实践提出场所的设计方法。随着场所理论不断完善与实践,其也成为建筑与规划学科的热点研究方向,主要强调城市空间的构建与文化遗产的保护。

1.2 记忆空间重塑

法国思想大师斐伏尔将空间划分为空间实践、空间表征、再现性空间三个维度,本文对记忆空间的重塑属于再现性空间维度。“空间重塑”指为了空间可以获得更好的发展而进行重新建设,形成一个具有特色意义的空间体系。首先是物质空间重塑,主要是针对具有历史承载性的相关建筑,进行建筑空间的重塑。其次为精神空间重塑,精神空间是记忆重塑的根本性目的,寻找场地归属感与认同感,通过物质空间重塑,激活场地活力,寻找精神空间寄托。最后是社会空间重塑,场地的功能随着社会改革与更新在不断的发展,以新型的商业取代老旧的工业发展,对建筑空间进行功能置换,因此社会空间重塑体现着记忆空间重塑的成果转化,同时解决社会发展中产生的建筑淘汰与功能落后等问题[3]。

1.3 PSPL调研法

PSPL调研法(公共空间-公共生活调研法)是由扬·盖尔于20世纪60年代提出并运用到1968年哥本哈根的公共空间调查的评估方法,经过研究学者理论与实践的不断探索,到现在已较为成熟[4]。该调研法是希望通过较为理性的科学数据,建设“人性化的城市”,因此主要以人为出发点与落脚点,通过对人在一定区域内的行为活动与精神感知的科学性调查,对目标区域内的定性与定量分析进行综合评估,且评估结果运用于相关城市公共空间的设计与更新当中,其主要内容包括:PS公共空间调查、PL公共生活调查和总结分析[5]。

2 大境门历史街区研究现状

2.1 大境门历史街区的基本概况

大境门历史街区位于河北省张家口市桥西区北部,处于东西太平山之间,靠近清水河和西沟河,地势险要,具有关隘特征。大境门历史街区追溯有“互市”的开通,明嘉靖年间,大境门长城开“西境门”“小境门”,开始与蒙古贸易往来,开办“贡市”,交易茶叶、皮革等物品,商贸的发展,使得商贩纷纷前往张家口,形成了商业居住街区[6](见图1)。民国时期由于战乱,贸易受到影响,大境门街区逐渐衰弱。建国后,城市人口不断增长,地区内产业结构也逐渐向工业发展,大境门地段原有的商业中心逐渐变为工厂或棚户区,历史建筑和古庙被民居包围或损坏,随着对于历史街区以及城市文化的保护重视,大境门历史街区一共经历了两次主体修复[7]。

2.2 大境门历史街区的改造历程

大境门第一次改造北至西沟河,南邻北环线,东西由西太平山至清水河北路,重点考虑城市交通与房地产开发问题。大境门历史街区第一次改造主要采用产业开发模式,将街区的空间结构划分为五个主要片区,分别为大境门北广场、明德北街沿线、来远堡城墙沿线、来远堡核心区和其他片区,其中其他片区为来远堡和北环路中间的地块以及来远堡内其他地块。改造更新以还原历史空间为基础,对大境门入口广场、主街明德口街以及来远堡内部分地块进行改造,将现存历史建筑与历史记载文献结合,在街区格局、建筑文化、景观风貌三个层面更新改造还原历史街区的商业风貌。

第二次改造更新的范围为西沟河、清水河北路、北环路和西太平山围合成的大境门历史街区。本次更新改造对于第一次更为小规模、渐进式,对于历史街区内重点文物保护单位实施风貌整治和景观精细化提升。对来远堡核心区域重新实施保护规划,重点考虑街区历史文化资源的利用、历史风貌的展现以及长城历史文化和张家口地域文化的传承,将大境门北广场、明德口街片区和来远堡核心地区作为核心改造范围。相对于历史街区第一次更新改造盲目拆除方式,第二次更新改造采用问卷调研的方式,以出行方式、游览效果、业态分布等几个方面直观的获得游客的游览体验[8]。

3 基于PSPL调研法的大境门历史街区公共空间与公共生活解析

3.1 PS公共空间分析

公共空间分析以扬·盖尔在其书籍《人性化的城市》中所提及的“以人为本”的观念为主,在其著作中关于论述公共空间综合品质评价时,主要提及了防护性、愉悦性、舒适性三个方面,并提出了相关的12个关键词和43条标准,提供了较为完善的参考依据。本文主要参考三个关键方面,对大境门历史街区进行评价分析[9]。

首先,从防护性来看,大境门主要划分为商业区、遗址区和文化公园三个部分(见图2),在空间分布上,遗址区和文化公园划分模糊,导致游客在游览中无意识进入遗址保护区,同时由于遗址区的露天展览中缺乏进行明确的划分和保护,会有游客对遗址进行破坏的行为发生。历史街区内部街道通过长城关口上方与西太平山公园相连接,但在长城与西太平山的公园相互连接处仅有坡度较陡的楼梯,缺少防护措施,旅客的安全无法得到保障。其次,从愉悦性方面进行分析,历史街区的定位上由于过多的商业元素的加入而失去其原有属性,大幅度削弱了其历史街区的文化意义,使其在风格上偏向于商业街道。主街道在设置上没有很好地进行序列性的布置、空间方面过于单一和院落式的布局,导致各个小的建筑组团过于封闭,仅有沿街面作为商业面去使用,过多的商业元素致使一些传统的展示平台,如戏台等元素处于历史街区的角落位置遭到闲置,一些仅有的、不多的现存旧建筑因为复杂的路径难以被人们感知。最后,针对其舒适性进行分析,历史街区主街道于南侧的场地不能与广场很好地结合,无法起到过渡空间的作用,导致整个街区的空间感受戛然而止,游客被动感受到空间的急促,模糊了商业与历史街区的界限、遗址区和观览区的界限导致了空间的冗杂,舒适度不高。大境门历史街区内文化公园多数景观设施以及建筑等并没有发生良好的交互关系,并且在景观设施的布置上,缺乏休憩停留的构筑物,中高灌木或者树木在设置上十分匮乏,并且由于张家口阳光较为强烈,遮阴区的缺乏会使得人们在园区内长时间游览时难以得到休息的空间。

3.2 PL公共生活分析

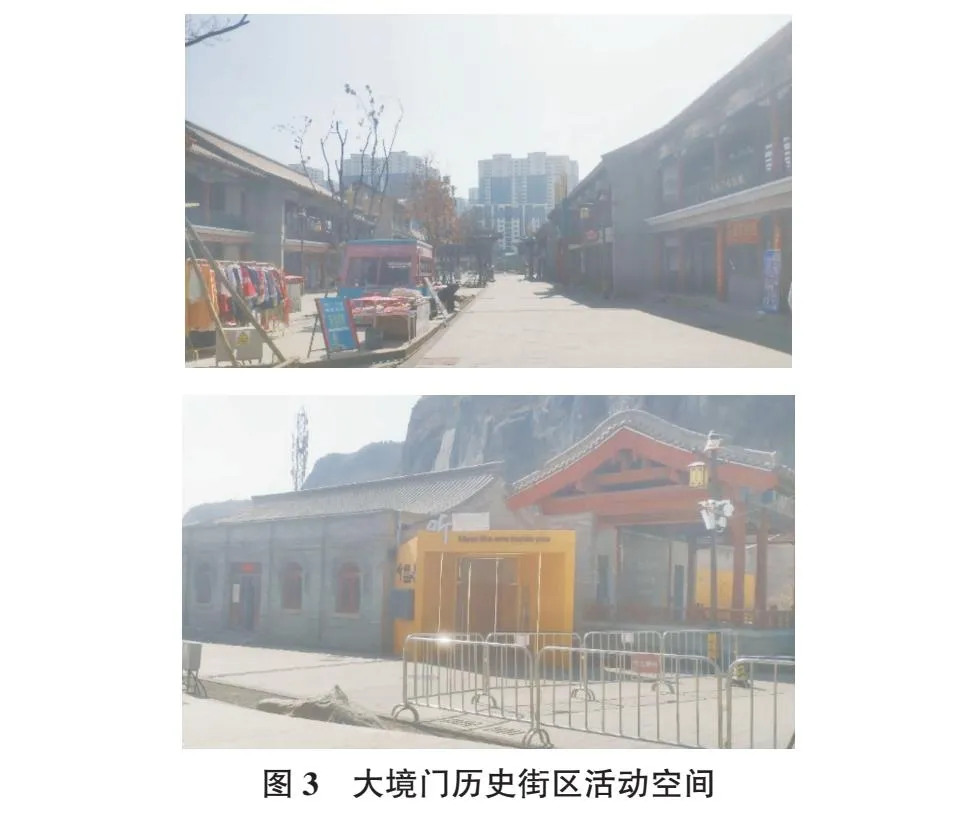

公共生活分析上则深入了解大境门历史街区使用者对空间的使用状况,对历史街区的人群数量及构成、生活环境、交通方式和公共活动进行分析,记录历史街区内存在的使用者相关的活动状况[10],调查历史街区中活动和空间存在的相互关系(见图3)。

根据相关调查研究发现,目前在大境门历史街区内的原住民数量较少,使用者中少部分为历史街区原住民、历史街区内部的工作人员,大部分则为游客,少量的居住空间多处于历史街区建筑内部的封闭院落之中,与传统历史街区不同,居民数量较少。周边环境中的建筑风格在整体上为中式建筑,街道中存在着不统一、不协调和过于夸张的建筑样式,甚至在历史街区的入口处有酒吧醒目的增加构筑物,其为了突出其酒吧特色和特殊的建筑入口,整体喷涂夸张,破坏了整体街道文化和生活气息,给附近的建筑涂抹上了浓重的商业色彩。大境门历史街区内的交通多为步行,少量的机动车进行运输,为保护和尊重历史街区,禁止了大部分机动车的进入,但考虑到外来人员的来访,在历史街区南侧设置了相关停车场,保证交通的便利性。大境门历史街区会在节假日之时举办庙会、灯展和各类张家口非物质文化遗产活动,活动主要在历史街区北侧的广场以及大境门主街道进行,活动举行时当地人群和游客共同参与,自主性的民俗表演活动可以起到吸引人流和良好宣传作用。非节假日活动中,由于原住民的大量迁出、历史街区的商业化严重导致人群自发性活动较少,历史街区多数为必要性活动,日常公共活动缺乏,生活环境较为单调。

4 大境门历史街区更新策略研究

4.1 注重空间适宜表达

在大境门历史街区的空间布局上需要明确划分出各个不同的区域,从而减少由于规划布局造成空间上的相互干扰,在保护区域建立明确的保护措施,避免因区域指示标志缺乏而导致游客无意识步入遗产保护区造成破坏,可以通过设置一些不同的构筑物区分不同属性的空间。对于三娘子庙、关岳庙等重点文物保护建筑应进行合理的空间优化,在相关重点文物保护建筑南侧的小广场中设立标志物,引导人们关注历史建筑,唤醒记忆,同时对于非必要建筑可以进行拆除或优化,重塑建筑外部公共空间。

空间表达方面,应拒绝使用夸张、与周边建筑不合的构筑物进行空间的营造、引导以及装饰,否则会导致部分建筑的突出表达,破坏街区或者园区的整体风貌。局部的四合院建筑院落空间中应该以适当开放的姿态面对游客等外来人员,避免过于封闭而导致空间体验较差。建筑与人之间联系过于薄弱,并且人与建筑的关系过于冷漠,适当开放可以增强人们对于历史街区的参与感,近距离接触街道上各类建筑物的内部空间、形式和材料等元素,感受大境门历史街区文化记忆。文化公园内减少特大尺度外部空间的出现,避免人们产生空旷、不明确的空间感受,同时修复历史中来远堡的记忆空间,从而给参观者更好的感知和体验。

4.2 平衡商业人文关系

大境门历史街区当前的商业与人文关系处于极度不平衡的状态,需大面积减少商业标语的出现,削弱商业元素对历史街区的影响,大境门历史街区在历史上经历过两次大幅度的更新改造,原有的历史建筑大多被拆除,仅保留了少数的历史建筑,记忆元素大量缺失。新建的当代建筑难以进行拆除或改造,为避免大规模修复建筑外部场所带来的铺张浪费,则可以通过减少建筑外部商业装饰、添加建筑内部空间历史装饰、放置历史建筑构件等方式还原大境门历史街区建筑内部场景。

广场上或大尺度外部空间可以布置大境门历史上的建筑结构作为构筑物,吸引视觉焦点、场所记忆重塑的同时可以对大境门历史街区的文化进行侧面宣传。在大境门历史街区的当前改造以及后续改造中,避免商业气息过于严重的改造出现,如酒吧、商场等商业建筑为了吸引人流,过度利用自己的商业建筑改造机会,忽视大境门历史街区建筑的整体氛围,采用过量的商业标语、商业色彩等不合时宜的商业装饰。在历史街区商业改造中,应以保护历史文化街区为首要目标,均衡商业与历史街区之间的关系,在不影响历史街区的存续及保护的情况下进行商业的有关开发,保证业态的良性发展。

4.3 植入记忆符号元素

大境门历史街区的布置中,需要设置一些历史街区宣传的标牌、指示物等,对大境门历史街区内少量的历史建筑进行宣传及保护,在街区的流线末端的广场和城市的交界处,可以设置一些具有记忆要素的构筑物,过渡城市和历史街区的明确界限,减少城市与历史街区间的视线直接交流,多种措施可以让历史建筑不被过于浓厚的商业气息所遮盖,让游客在参观时可以明确自己的参观对象,避免出现在历史街区游览过程中体验较差的情况发生。文化公园内设置小尺度文化宣传要素,多个地点增加关于大境门记忆的文化小品结合构筑物等进行布置,也可以起到增加空间亲和度和重塑场所记忆的作用。

对于文化旅游的宣传,采用文创店的形式与历史街区内已有的商业融合,文创店内部可不局限于纸面形式,可加入大境门相关产品的文化创作,侧面对大境门历史街区进行相关宣传,唤醒街区记忆。设置广场时避开已有的文物保护建筑遗址,文化公园内场地以西侧为主要布置场地,进行东西两部分的划分,但两部分也保留一定的联系,与大境门入口广场处时常举办的相关文化类活动相互呼应、内外结合,使历史的大境门文化记忆与当代的街区文化活动的融合与碰撞,既唤醒了历史街区场所记忆,又对当代文化进行了适用与宣传。

5 结论与展望

历史街区的吸引力不仅是来自于商业的宣传,更是来自街区本身蕴含的历史文化以及对历史元素的探索,更新改造的过程里需要综合和协调文化、经济、社会以及环境等多方面的因素,考虑历史街区文化传承、城市整体风貌以及业态的发展,同时需要探讨历史街区中未来可能存在的新元素加入对街区文化造成的影响,在保护和传承历史街区风貌的基础之上,通过历史街区活化、传统街区空间延续和记忆节点重塑等方式,无疑可以促进和保护历史街区多元化的业态发展。本论文就目前大境门历史街区现状进行了一定的研究,对张家口地区大境门历史街区进行了主要分析,在历史街区的更新策略上,既要专注于现有的街区保护与文化开发,也要促进历史街区的可持续发展,将街区文化保护与各地方历史街区发展相互结合,营造有特色、有记忆的公共空间,推动历史街区的进一步保护和更新,在街区保护以及商业业态新模式对历史街区的影响上提供借鉴,供研究者们分析和探索。