适应性形体校园绿色建筑改造策略研究

2024-02-05王瑞明

王瑞明

(南京大学,江苏 南京 210000)

1 研究缘起

1.1 研究背景

随着我国经济水平提高,我国教育事业蓬勃发展,建筑耗能也在不断增长,国家大力推行绿色校园的建设[1-2]。校园绿色建筑改造不仅是绿色建成环境的重要组成部分,更对在其中学习生活的学生们乃至整个社会起到示范作用,是学校素质教育的重要载体[3]。如何构建建筑自然一体化,人与自然和谐相处的建筑,是当今校园建筑所必须的[4]。

1.2 研究目的与意义

绿色校园建筑改造不仅仅是建筑领域的问题,涉及到教育、环境等因素。设计通过对绿色建筑的本质思考,强调建筑对自然的适应性和人们与建筑的交互性。最后通过化整为零的装配策略,实现以上诉求。综合上述,设计研究的目的如下:

通过建筑仿生,探索绿色建筑中技术生态有机结合的方法,实现建筑自然的一体化。

通过探索使用者参与绿色建筑的调节方法,实现使用者对建筑技术更好的认知,从而实现绿色建筑的深入人心与传播。

研究建筑形体与环境的内在机制,实现建筑因时而变的自我调节,为极端天气建筑调节提供参考。

运用当下工业化的建造方式,通过建筑体系的继承运用实现建筑的可持续发展,探索绿色建筑化整为零的快速落实和普及的方法。

2 现状分析与设计问题

2.1 改造院楼简介

郑州大学建筑学院位于河南省郑州市,位于寒冷地区,四季分明。冬季最冷月平均温度-0.2 ℃,最冷可达-15 ℃左右,夏季最热月平均温度27.3 ℃,最高可达40 ℃左右。该地区的建筑需要同时满足冬季保温和夏季隔热需求。院楼所在的工科园由彭一刚院士规划设计,院楼内有中庭,具备绿色建筑改造潜力(见图1)。

2.2 现状分析与问题

由于郑州存在明显夏热冬冷现象,气候在客观条件上对建筑的适应性提出很高的要求[5-6]。院楼有一核心中庭,该中庭为教室之间的走廊引入自然光并加强了内部空间的连通性,但该中庭面对夏冬不同季节仍有提升潜力:建筑学院楼特别是高层存在明显的夏热冬冷现象,中庭烟囱效应不够明显[7]。

3 研究方法

本设计从植物生长和调节的功能出发,通过植物的光合呼吸等生理机制和气候适应性机制的引入,形成设计的内在逻辑和系统研究基础,提出完善的被动式建筑节能和应对冬夏极端气候的设计理论及设计对策[8]。

3.1 植物生理与适应机制研究

本次设计所选研究的植物为小麦,原因有以下两点:1)河南作为农业大省,小麦已经成为一个省的文化图腾,人们对小麦具有别样的感情;2)小麦的生长周期跨越一年中最热和最冷的两个季节(10月—8月(来年)),冬季越冬期休眠,夏季存在明显的蒸腾作用,具有明显的气候适应性。

3.1.1 小麦的生理机制

包括小麦在内的所有植物的生理机制都包括光合作用、呼吸作用以及介于两者之间实现能量和物质的传输。通过接收器(叶绿体)从外界接收物质和能量,这是植物的制造车间;通过转换器(线粒体)为植物的生命活动提供物质和能量,这是植物的动力车间;通过传送器(导管系统)实现物质和能量的传输与循环。

3.1.2 小麦的适应机制

假如vmax>v0,设P5是P1P2减速运动区间的起始点.设P1P2加速短、匀速区间段和减速区间段内的运动时间为T11、T12、T13,可得:

小麦在生长过程中跨越冬季和夏季。小麦夏季耐高温得以植物的蒸腾作用,而在冬季小麦耐低温得以其越冬期的休眠机制。蒸腾作用是植物对水分的吸收和运输的主要动力。通过蒸腾作用,将地下的水蒸发到大气中,降低植物体表面的温度。小麦为保证自身安全越冬,当冬天日平均气温低于3 ℃时,小麦会停止生长,进入越冬阶段。

3.2 建筑仿生研究

好的绿色建筑应像植物一样实现建筑自然一体化,将技术和生态有机结合,主动的从外界获取物质和能量,实现被动节能。同时应像植物一样,实现建筑自身因时而变的自我调节,积极应对极端气候[9]。

3.2.1 生理机制仿生——接收运输转化

通过梳理得出发生在建筑内部的物质流动有阳光的采集、水的运输和空气的流通。

植物在光照条件下,从外界接收的水和二氧化碳转化为葡萄糖并释放能量,植物中发生光能到化学能的转变、水和气体的流动。将这些过程对应到建筑中,能量的转化为接收外界的太阳能,实现光电转化,之后将电能通过电管运输到各个电器使用;从外界收集雨水,通过水管的运输实现绿植灌溉和地暖冷梁的使用;从外界接收新鲜的空气,通过风道传送到建筑内。即通过太阳能板,雨水收集和通风口接收太阳能、雨水和空气,通过各种管道体系实现能量和物质的传输,最终运用到电器、冷梁地暖和绿化。同时,在整个接收运输转化的过程中同时伴随着热量交换(见图2)。

3.2.2 适应性机制仿生——蒸腾与冬眠机制

建筑在夏天模仿植物的蒸腾作用,通过中庭热压通风,降低室内空间的温度,为人们能提供舒适的环境并降低能耗。此时中庭呈现倒V腔体,加强烟囱效应并改变外立面形态减少接触的光照。建筑在冬天则模仿植物的冬眠机制,通过温室效应,更多的采集并储存能量。此时建筑中庭呈现V形腔体且顶部封闭,同时外立面形态改变更多的接收光照(见图3)[10]。

4 研究内容

4.1 采光通风研究

接下来分别对建筑冬季和夏季的采光及通风进行研究,研究内容分为中庭夏季通风和中庭冬季得热[11]。

4.1.1 中庭夏季通风研究

建筑高宽比α=H/W,建筑口底比β=L1/L2,建筑的中庭形态由高宽比和口底比i共同研究综合考虑中庭在夏季通风和冬季采暖两个方面的最佳比例组合。探讨建筑中庭高宽比和口底比与建筑内部通风的具体关系。模型基本参数:高度9 m,层数3层。中庭高宽比分别为3∶1,2∶1,1∶1,1∶2,1∶3,中庭口底比分别为5∶1,3∶1,1∶1,1∶3,1∶5,控制变量法:保持不变,取不同与之进行组合。设置计算时间为6月21日,实现热压与风压通风的全面计算,比较每个模型建筑内部风速,得到如下结论(见图4)。

1)建筑内部通风随建筑中庭高宽比的增大而增大,当高宽比不小于2时,建筑中庭内出现烟囱效应,建筑中庭对建筑内部通风效果逐渐明显。

2)建筑内部通风随建筑中庭口底比的减小而先增大再减小,当口底比=1∶3时建筑中庭对建筑内部通风优化效果最为明显。

4.1.2 中庭冬季得热研究

设置计算时间为7:00—19:00,实现有效辐射的全面计算,比较每个模型建筑中庭外表面日照辐射得热,得到如下结论:

1)建筑中庭高宽比越大中庭得热越大。2)建筑中庭高宽比越小中庭得热越均匀。

当口底比大于1时,随着建筑中庭口底比的增大,建筑中庭得热增大,当口底比小于1时,随着建筑中庭口底比的减小,中庭得热呈现先增大后减小的趋势,当中庭口底比=1∶3时,建筑中庭得热最大。建筑中庭口底比越小,建筑中庭得热越均匀(见图5)。

4.1.3 研究落实

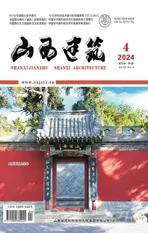

由上述研究可知建筑中庭夏季α=+∞,β=1∶3,建筑中庭冬季α→0,β→+∞最优。但存在中庭最小宽度3 m,教室最小宽度不小于4.5 m的限制因素,分析建筑学院整体高宽比可知该中庭适合做A型通风中庭,故建筑中庭α=8∶1。中庭夏季β=1∶3,中庭冬季β=1∶3(如图6所示)。

4.2 装配式单体研究

在完成建筑冬夏季适应性形体研究后,如何实现这一目标,设计采用化整为零的可以推拉变化的单体置于建筑内部。通过单体的变化,实现建筑中庭和外立面的调节[12-13]。

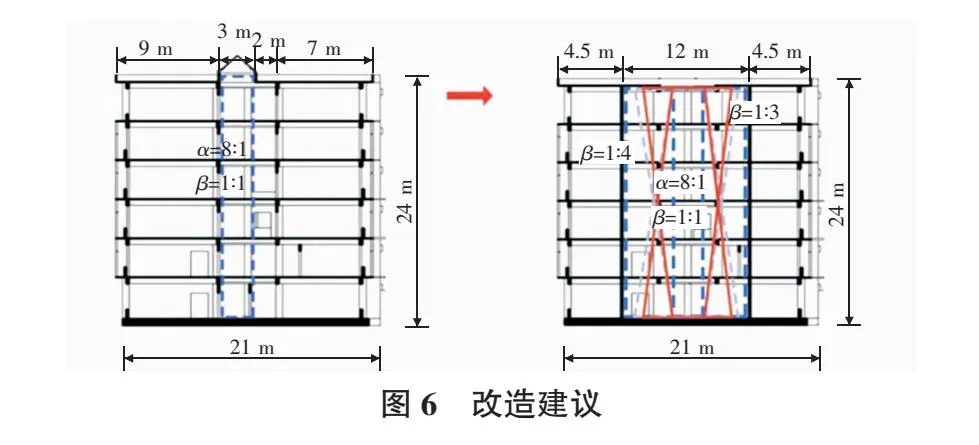

单体构造与节点:由于校园建筑的特殊性,围绕中庭两端大都分布空间形态统一的小单元,对小单元进行设计,实现建筑的装配化生产[14-15]。完整的建筑单体设计如图7所示,面对中庭及外部的立面均有调节系统,同学们在日常生活中可以实现对建筑的调节[16]。单体内部也呼应建筑仿生小麦的生理机制,引入冷梁地暖,各种运输物质能量的管道(见图7)[17]。

5 研究成果

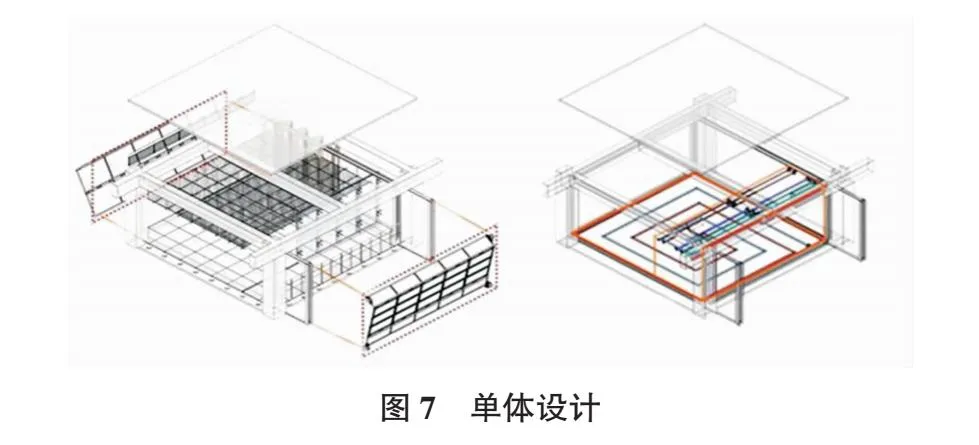

在建筑的绿色技术方面,通过改造前后建筑采光和通风的对比,可以得出最终建筑采光和通风都得到很大提升(见图8,图9)。

6 结论

本文基于“以人为本”的可持续发展理念,以郑州大学建筑学院为例,应从建筑的仿生性、交互性、适应性、装配性等方面进行研究,具体如下:

1)师法自然——建筑应具备仿生性:未来大学的建筑设计或改造,更应倡导技术生态有机的整合,以实现建筑因时而变的自我调节,从而达到建筑自然一体化的营造。

2)天人合一——建筑应具备交互性:设计应通过引导使用者参与到使用技术完成建筑调节的过程,实现了使用者对建筑技术的认知,从而达到人与建筑和谐相处的境界。

3)随遇而生——建筑空间应具备适应性调节的能力:绿色校园研究应关注建筑体形与环境之间联系的内在机制[18]。

4)化整为零——建筑应具备装配性:设计应推广建筑主体及内装全方位设计标准化、施工装配化、管理信息化和运维智能化,通过建筑体系的集成运用实现可持续发展[19-20]。

本研究探索发掘了校园建筑中具有可持续意义的绿色改造和创新策略,为相关绿色建筑改造提供具体策略,最终实现建筑的可持续发展创新设计,赋予校园建筑新的活力。