近十年我国文化类综艺节目研究的热点、趋势与展望

——基于CiteSpace的可视化分析

2024-01-31赵鲁臻

赵鲁臻 赵 超

党的十八大以来,习近平总书记把宣传思想文化工作摆在治国理政的重要位置,国家政策的引导为文化类综艺节目的发展开辟出新土壤,节目的火热也引发了学界和业界的关注,不乏有学者对其进行综述。总体来看,既有综述对于把握研究现状具有重要意义,但是仍受到时间和技术的局限。因此,本文运用当下较为成熟的文献计量软件CiteSpace,从数据和文献两个维度对近十年来“文化类综艺节目”研究相关文献进行分析,力求客观、科学地呈现研究热点、问题和发展趋势,以期为未来研究提供参考。

一、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

关于文化类综艺节目的定义尚未有权威界定,但学界对于文化类节目的特性基本达成一致,即“以文化教育为宗旨、以电视传播为手段,以传播知识为目标”[1]。为确保研究对象的准确性,本文分析的文化类综艺节目,借用学者盖琪对文化类综艺节目的定义,即特指在保持大众文化基调的基础上,较多地糅合了传统文化属性和精英文化属性,从而呈现出一种更为复合的审美文化面貌, 并最终以表达当前的主流价值观为旨归的特殊的综艺节目[2]。为保证研究质量,笔者选择近十年来中国知网收录的北大核心、CSSCI来源期刊,以及硕、博学位论文数据库作为检索来源。

(二) 研究方法

本研究采用CiteSpace文献计量方法,以“文化类综艺节目”“文化节目”和“原创文化类节目”为主题进行检索,时间跨度选择为2013—2022年,剔除重复项,获得学术期刊621篇,硕、博论文237篇,共计文献总数量为858篇,再通过手动剔除无关文献、会议征稿等无效数据46条,最终对812篇有效文献进行分析。

二、 近十年我国文化类综艺节目研究基本概况

(一) 核心作者合作网络分析

选取北大核心期刊以及CSSCI文章共计610篇,绘制作者合作网络共线图谱,可以大体了解该领域文献的主要贡献力量[3]。根据文献计量学中关于高产作者的定律公式计算,选取发文量不低于2次的74位作者为核心作者,排名前5名的作者分别是:张爱凤(7篇)、冷凇(6篇)、张步中(6篇)、王永(4篇)、文卫华(4篇)。此外,如图1所示,各节点间连线稀疏,呈散点状分布。可见,多数作者之间呈现“单打独斗”状态,虽然部分核心作者有自己的合作对象,但大多呈现机构内部合作或师生合著。

图1 2013—2022年我国文化类综艺节目研究作者共线图谱

(二) 机构合作网络分析

为考察不同机构间的合作情况,利用CiteSpace生成了文化类综艺节目研究的机构合作图谱(如图2所示)。可见,相关研究由学界和业界构成,中国传媒大学的发文量优势明显;北京师范大学、中国社会科学院新闻与传播研究所发文量也较为显著。总体来看,近十年来,我国关于“文化类综艺节目”研究的主要发文机构大多是聚焦于同机构内部合作、或同专业、相近专业合作。同时,占据发文机构前列的,主要有新闻传播学院、文学院、戏剧影视学院等,因而,跨学科机构合作亟待拓展。

图2 2013—2022年国内文化类综艺节目研究机构共线知识图谱

(三) 近十年我国文化类综艺节目的研究热点分析

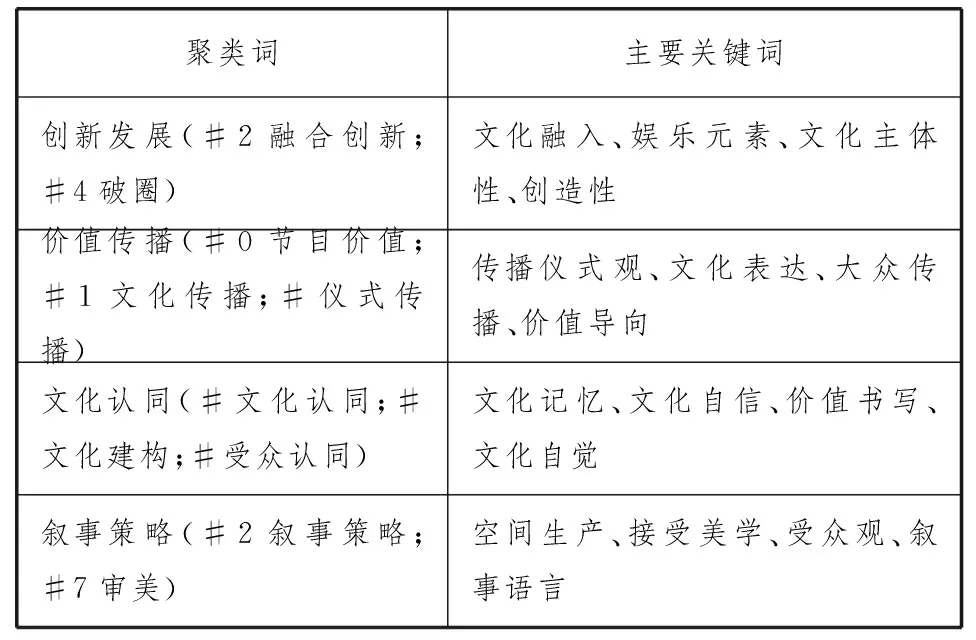

关键词聚类图谱可以反映某领域的研究类团结构,有助于该领域研究热点的挖掘。由图3可见,关键词聚类的模块值Q=0.8943(大于0.3),表示聚类结构显著;平均轮廓值为 S=0.9875 (大于0.7),表示聚类结果令人信服。通过对关键词词频聚类分析与整合,可以发现关于文化类综艺节目的研究大体聚焦在创新发展、价值传播、文化认同、叙事策略四个方面(如表1所示)。

图3 2013—2022年文化类综艺节目研究关键词聚类知识图谱

表1 聚类主题及关键词归纳表

1.文化类综艺节目的创新发展研究

创新发展是文化类综艺节目研究的一大热点。其中包括破圈、融合创新等子主题。代表性的关键词有文化融入、娱乐元素、文化主体性、创造性。曾祥敏等研究者从文化主体性建构的视角探寻节目的创新路径;邹琳等学者从内容创作、传播方式、价值内涵层面分析了节目讲好中国故事的创新方式[4]。

2.文化类综艺节目的价值传播研究

该领域包括节目价值、文化传播等子主题。在价值意义彰显方面,研究者们对文化类综艺节目的教育价值、审美价值、文化价值给予高度肯定。胡智锋以《中国诗词大会》为对象,阐释了其蕴含着政治价值、社会价值、文化价值,以及传媒价值等四重价值[5-6]。在价值引导路径方面,尹庆民等学者认为节目主要通过知识性传播与思想性传播两个方面、文化表现形式与文化内核传承两个维度加以实现[7]。

3.文化类综艺节目的文化认同研究

该领域包含文化认同、集体记忆、文化建构子主题。当下,外来文化的冲击,纷繁信息的刺激,使得文化归属的不确定感逐步占据思维,因而,缓解文化焦虑,增强文化认同显得尤为重要。关于文化认同,多数聚焦于探讨文化类综艺节目在建构文化认同上的策略。如有学者指出空间塑造时间意义,符码焕活文化记忆,标志性文化符码激活了观众的“集体无意识”因子[8]。

4.关于文化类综艺节目的叙事研究

该领域主要包含空间生产、接受美学、受众观、叙事语言等关键词。可见,学者们主要聚焦叙事元素展开分析。如陈爱卿运用后经典叙事理论,对《朗读者》节目叙事元素和叙事母题、叙事修辞的分析,并指出该节目的叙事优势和不足[9]。龙念和贾佳从文化类节目的内容呈现和美学形式出发,结合怀旧理论,指出怀旧的最终目标指向文化认同,是社会成员对经验、情感的共有和分享,能够形成一定的内在凝聚力[10]。

三、近十年我国文化类综艺节目研究趋势分析

时间线图谱可以清晰地展示文化类综艺节目研究中不同阶段的聚焦点及某一聚类的发展历程,通过文献阅读与图谱信息分析,发现近十年文化类综艺节目研究的发展大体分为三阶段:

第一阶段:2013—2015年(初步探索阶段)。此阶段的关键词有传统文化、原创文化等。2013年,文化类综艺节目《汉字英雄》《中国汉字听写大会》成功突围,节目的发展引发学界和业界的关注。该阶段研究聚焦点在节目模式的探讨、本土化创新等方面,更多地是对节目热现象的浅层阐释,理论性有待深入。

第二阶段:2016—2019年(融合拓展阶段)。此阶段,研究文献急剧增加,研究视阈大幅度拓展。从时间线图谱(见图4)中可以看出,该阶段出现了文化自信、理性回归、文化记忆、融媒体等热点词汇。2016年,习近平总书记在“七一”重要讲话中,将文化自信提升为中国特色社会主义的“第四个自信”[11]。

图4 2013—2022年文化类综艺节目研究时间线图谱

第三阶段:2020年至今(成熟稳定阶段)。伴随着互联网技术的革新,受众自主性、参与性得到提升,审美需求也发生相应变化。此阶段关键词主要聚焦在接受美学、文化形象、国际传播等词汇。可见,研究更加突出时代关怀与现实考量;不仅注重价值意义问题,还拓展到文化类综艺节目的文化形象宣传、精神形塑等方面。同时,沉浸、文化体验,全媒体的出现,研究者越来越关注技术赋能背景下文化类综艺节目的新变化。

四、我国文化类综艺节目研究总结与展望

借助CiteSpace对近十年我国文化类综艺节目研究情况进行梳理,发现研究呈现专业化、纵深化、跨越式的发展,但仍存在薄弱环节和拓展空间。未来研究可以从以下几方面着力:

(一)拓宽研究视野,学科交叉融合

研究者应推动“节目+”的跨界研究。通过高校和机构之间的跨界合作,人才资源互助等方式,构建学界+业界双主体合作模式,努力实现跨学科视域中的学术交流与学科互涉[12]。如将社会学的模型引入新闻传播学中,从文化融合等视角探究主流文化的媒介传播问题。

(二)用好现代技术,多元方法联动

以往文化类综艺节目相关研究多数运用文本分析、案例分析等方法,今后研究可加强实证量化分析,树立大数据思维。研究者可以尝试运用数据算法模型,如运用LDA主题模型对节目本文进行分析,探寻文本话语的特殊之处,从而为多元文化的话语共生寻找契机。此外,节目出圈背后某种程度上折射了受众的社会心态与价值取向,因而,可以通过NVivo扎根理论等方法或者借助POSTCM6等文本分析工具对受众心理动态、情感倾向进行探究。

(三)结合时代要求,深化理论阐发

从研究内容来看,研究者较多关注发展现状、创新策略、文化价值等方面,且多着墨于表层分析,缺少对节目吸引力机制的深度学理性阐释。因而,研究者可以跳出节目本身,从传播者、受众、生产者等多视角来探寻节目出圈背后的流行机制,甄选有用机制助力主流文化传播。同时,要站在文化强国的时代背景下,以习近平文化思想为指引,坚持文化“两创”理念,探寻节目在传播中国声音、讲好中国故事等方面的发展路径。最后,从表面上看,节目的出圈是尝试“饭圈化”的运行逻辑和传播语态实现主流价值的输出,但实际上遵循了一定的平台机制和技术算法[13]。