大学生网络欺凌受害潜在类别的发展特点及性别因素的作用 *

2024-01-31刘仁洁夏凌翔赵永萍

刘仁洁 夏凌翔 赵永萍

(西南大学心理学部,重 庆 400715)

1 引言

在网络普及并惠及大众的同时,网络欺凌现象随之产生并逐渐演变为社会关注的重要问题(Kowalski et al.,2019; Zhu et al.,2021)。网络欺凌是指通过手机、电子邮件、即时通讯工具等实施的反复故意伤害、骚扰、和/或使受害者难堪的行为(Peter & Petermann,2018)。不同于传统欺凌,网络欺凌具有匿名性、隐蔽性和不受时空限制等特点,使得网络欺凌行为更易发生且更难控制(褚晓伟 等,2020; 张文新,2023; Zhao & Yu,2021)。网络欺凌会导致网络欺凌受害者产生抑郁、焦虑、孤独、腹痛、头痛、难以入睡、情绪性进食甚至自杀等严重问题(纪晓宁 等,2023; Alrajeh et al.,2021; Chu et al.,2018; Kumar & Goldstein,2020; Nixon,2014)。研究显示,大学生网络欺凌受害率高达29.20%(Alrajeh et al.,2021)。研究大学生网络欺凌受害现象的发展规律,将为网络欺凌受害的及时干预提供重要指导。

但已有网络欺凌的发展研究多集中在青少年群体,对大学生网络欺凌的发展研究相对较少(Martínez-Monteagudo et al.,2020; Shaikh et al.,2020)。相比青少年,大学生接触网络的时间更多、使用更自由,网络技术使用能力更强,而上网时长和网络使用熟练度与网络欺凌受害呈正相关(曹晓琪 等,2020; Kim & Kim,2015)。因此相比青少年,大学生更可能成为网络欺凌受害者,研究大学生网络欺凌受害的发展规律具有重要价值。对发展规律的把握存在以变量为中心和以个体为中心两条分析路径,以变量为中心的研究只能确定大学生网络欺凌受害整体发展特征,但并不是所有个体都遵循相同的发展轨迹(Yoo,2021)。因此,以个体为中心的研究将有助于探究大学生网络欺凌受害发展轨迹的异质性,识别长期遭受网络欺凌的群体,帮助网络欺凌干预实践者精准定位开展干预;识别网络欺凌受害改善组,对其开展进一步研究,寻找其改善策略,反哺网络欺凌干预实践者。并且目前的潜类别增长模型具备确定异质性发展轨迹数目的优势(Nylund et al.,2007)。基于此,本研究连续3 年追踪大学生网络欺凌受害情况,探究大学生网络欺凌受害的异质性发展亚组。

已有研究显示,青少年网络欺凌受害中存在“低受害-稳定”、“中受害-下降”两个亚组(Sumter et al.,2012);但最新研究显示,青少年网络欺凌受害存在“低危组”、“高风险-增加组”、“高风险-下降组”三个亚组(Yoo,2021)。从发展心理学中的同型连续性(homotypic continuity) 和异型连续性(heterotypic continuity)观点来看(Bongers et al.,2004),大学生网络欺凌受害很可能存在与青少年网络欺凌受害的相同类别,但存在不同的表现形式。据此,本研究提出假设1:大学生网络欺凌受害存在异质性发展轨迹。

素质-压力模型将欺凌受害视作一种压力、一种应激性生活事件(Swearer & Hymel,2015)。根据挫折-攻击理论(Breuer & Elson,2017)和一般压力理论(Agnew,1992),个体遭受欺凌后,更容易产生欺凌行为(Walters,2021)。相比传统欺凌,网络欺凌受害者更可能成为网络欺凌实施者(Lozano-Blasco et al.,2020; Quintana-Orts & Rey,2018);网络欺凌受害和网络欺凌之间存在高相关(石慧芬 等,2020;Francisco et al.,2015)。除此以外,社交媒体和手机是大学生交流活动的重要平台(Kim et al.,2016),根据社交媒体网络欺凌模型,大量使用社交媒体与匿名性相结合助长了网络欺凌(Lowry et al.,2016),网络环境中的责任分散和去个性化也使得个体更容易实施网络欺凌(Wang & Ngai,2020)。因此,大学生遭受网络欺凌后可能借助社交媒体与手机实施报复、发泄情绪实施无差别攻击,进而导致网络欺凌行为。这意味着网络欺凌受害既可能独立发展,也可能引发网络欺凌(Francisco et al.,2015)进而产生两者的联合发展。基于以上分析,本研究提出假设2:大学生网络欺凌受害和网络欺凌存在共同的发展轨迹。对网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹的探索,将有助于预测网络欺凌受害者的网络欺凌行为,进一步帮助网络欺凌受害干预实践者及时识别受害者的风险行为,减少网络欺凌事件的整体发生率。

大学生卷入网络欺凌也与其自身因素有关,性别是其中的一个重要因素。关于网络欺凌受害和网络欺凌的性别差异,I3理论强调分析男生和女生攻击行为的煽动触发因素(instigation)、推动力量(impellance)和抑制力量(inhibition)方面的差异(Finkel & Slotter,2009; Wong et al.,2018)。研究表明网络欺凌受害与网络欺凌均存在性别差异,但以往研究均存在不一致的研究结果。有研究发现,女生报告的网络欺凌受害程度更高(Viau et al.,2020; Yoo,2021),但Cénat 等人(2019)发现男生网络欺凌受害的发生率高于女生;有研究显示,当男生遭受网络欺凌之后更可能参与到网络欺凌事件当中(Zsila et al.,2019),而Francisco 等人(2015)的研究却发现,女生成为网络欺凌实施者和网络欺凌受害者的可能性更大。基于此,本研究提出假设3:大学生网络欺凌受害的独立发展轨迹和其与网络欺凌的联合发展轨迹均存在性别差异。

总之,本研究以大学生为研究被试,采用纵向追踪问卷调查收集数据,使用潜类别增长模型分析网络欺凌受害的独立发展轨迹和网络欺凌受害与网络欺凌的联合发展轨迹的特点及其性别差异,结果将为大学生网络欺凌受害的干预提供实证支持。

2 研究方法

2.1 被试

在广西、贵州、福建、河南、重庆的六所普通大学招募1390 名大学生为被试,施测前取得了学校的支持和学生的同意。本研究是大型纵向调查的一部分,首次测试时间(T1) 为2018 年10 月,之后每半年测试一次,一共施测6 次,6 次测试通过学号进行匹配。施测结束后,统一将问卷进行收集和整理。问卷中设置了效度题来检验数据的有效性。由于未参与完全程施测或规律作答等原因,第二、三、四、五、六次测试共流失242 人,最终1148 名被试完成全部的测试。其中,女生占比63.41%。首次测量,学生的年龄范围为16~25 岁,平均年龄为18.67±0.10 岁;文科生53.10%,理科生8.20%,工科生38.70%;家庭年收入3 万以下的占比44.59%,3~20 万的占比47.23%,20 万及以上的占比8.18%;67.22%的父亲受教育程度为高中及以下,32.78%为大专及以上;71.89%的母亲受教育程度为高中及以下,28.11%为大专及以上;89.20%的学生家庭完整,7.75%的学生来自单亲家庭,3.05%来自重组家庭。被试流失分析显示,继续参与研究的被试与流失的被试在性别[χ2(1)=0.20,p=0.654]和网络欺凌受害[t(638)=0.62,p=0.536]水平上差异无统计学意义。

2.2 研究工具

2.2.1 网络欺凌受害

采用Francisco 等人(2015)编制、唐丽丽等人(2022)修订的大学生网络欺凌调查表中文版(CICSCV),要求大学生对过去半年内遭受网络欺凌受害的频率进行打分。量表一共9 道题,采用5 点计分,1 为“从没有过”,2 为“半年大概1~4 次”,3 为“1 个 月 大概1 次”,4 为“1 周 大概1 次”,5 为“1 周多次”。分数越高表明个体网络欺凌受害水平越高。本研究6 次测量的网络欺凌受害的Cronbach’s α 系数为0.79、0.89、0.88、0.93、0.94、0.96。

2.2.2 网络欺凌

采用Francisco 等人(2015)编制、唐丽丽等人(2022)修订的大学生网络欺凌调查表中文版(CICSCV),要求大学生对过去半年内实施网络欺凌的频率进行打分。量表一共9 道题,采用5 点计分,1 为“从没有过”,2 为“半年大概1~4 次”,3 为“1 个月 大 概1 次”,4 为“1 周 大概1 次”,5 为“1 周多次”。分数越高表明个体网络欺凌水平越高。本研究6 次测量的网络欺凌的Cronbach’s α 系数为0.68、0.88、0.87、0.94、0.94、0.96。

2.2.3 人口学变量

采用自编的人口学问卷,包括被试的性别、年龄、专业、家庭经济年收入、父母受教育程度、家庭结构等问题。

2.3 数据分析

使用SPSS26.0 的多重插补处理缺失值,并进行描述统计和多元逻辑回归,使用Mplus8.3 进行潜类别增长模型分析。

2.4 共同方法偏差检验

采用Harman 单因素检验法对数据的共同方法偏差进行检验(汤丹丹,温忠麟,2020)。结果发现,第一个公因子解释的总方差为23.06%,小于临界值40%。因此,本研究的数据不存在共同方法偏差问题。

3 结果

3.1 描述性统计与相关分析

各变量的平均值、标准差及相关矩阵如表1所示。网络欺凌受害的平均值在前四次呈现下降趋势,之后开始上升,说明大学生的网络欺凌受害水平在不断变化。6 次测量的网络欺凌受害均与6 次测量的网络欺凌显著相关,初步表明网络欺凌受害和网络欺凌可能协同发生。

3.2 网络欺凌受害的潜类别增长分析

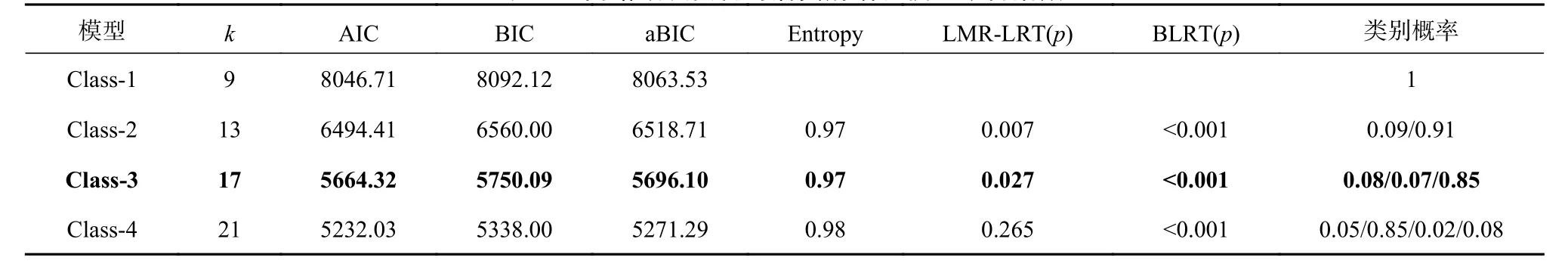

本研究选取以下指标来确定网络欺凌受害发展轨迹的最佳数目(Nylund et al.,2007):(1)赤池信息准则(AIC),贝叶斯信息准则(BIC)和样本校正的贝叶斯信息准则(aBIC),这三个指标值越小表明模型拟合越好;(2)模型分组的熵(Entropy),其值越接近1 表明模型分组越准确;(3)Lo-Mendell-Rubin 似然比检验(LMR-LRT)和基于Bootstrap 方法的似然比检验(BLRT),如果检验结果达到显著水平(p<0.05)则接受k组分类而拒绝k-1 组分类;(4)亚群组的比例不低于3%。对网络欺凌受害建立1~4 个潜在类别的无条件潜类别增长模型(LCGM),拟合指数如表2 所示。从表2 的结果可以看出,对于网络欺凌受害而言,由于4 分类模型中存在一个亚群组的占比为2%,所以舍弃4 分类模型。A I C、B I C 和aBIC 的值均随着类别的增加而减小,Entropy 值也均接近于1,表明模型分类均比较准确。LMRLRT 结果表明只有2 分类和3 分类模型是可接受的。综上所述,确定3 分类模型为大学生网络欺凌受害发展轨迹的最优拟合模型。具体而言,与网络欺凌受害的一般发展轨迹相比,网络欺凌受害的3 条异质性发展轨迹特点如下:第一类占比约8%,其初始受害水平较高,而后呈下降趋势,命名为“高受害-下降组”;第二类占比约7%,其初始受害水平相对位于中部,而后呈上升趋势,命名为“中受害-上升组”;第三类占比约85%,其网络欺凌受害得分始终维持在低位,命名为“低受害-稳定组”,发展轨迹见图1,截距斜率参数见表3。

图1 大学生网络欺凌受害的发展轨迹

表1 各变量的均值、标准差及相关矩阵

表2 网络欺凌受害的潜类别增长模型拟合指数

由表3 可知,网络欺凌受害各条发展轨迹的截距、斜率和曲线斜率大部分均具有显著性,说明大学生起始的受害水平及后来的变化速度呈现出明显的个体差异,后续继续分析性别的作用。

为了进一步考察性别对网络欺凌受害独立发展轨迹的影响,研究继续在潜类别增长模型的基础上纳入性别变量。把性别(男=0,女=1)作为自变量,潜在类别的分类结果作为因变量进行逻辑回归。在网络欺凌受害的潜类别增长模型中,把低受害-稳定组作为参照组,结果表明,相比女生,男生属于高受害-下降组(OR=2.91,95%CI=[1.88,4.48],p<0.001) 和中受害-上升组(OR=4.04,95%CI=[2.47,6.60],p<0.001)的概率分别是低受害-稳定组的2.91 倍和4.04 倍。

表3 网络欺凌受害的发展轨迹各类别截距与斜率的参数值

3.3 网络欺凌受害和网络欺凌平行过程的潜类别增长分析

对网络欺凌受害和网络欺凌建立平行过程的潜类别增长模型(Berlin et al.,2014; Zhou et al.,2022),抽取1~4 个潜在类别用以识别网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹的最佳数目,模型拟合数据如表4 所示。根据网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹的拟合指数,研究最终确定网络欺凌受害和网络欺凌的联合发展轨迹划分为2 个类别模型拟合最佳。

表4 网络欺凌受害-网络欺凌的联合发展轨迹拟合指数

网络欺凌受害和网络欺凌的联合发展轨迹特点如下:第一类占比约为7%,其网络欺凌受害的起始水平相对位于中部,而网络欺凌水平相对较低,随后逐渐上升,将其命名为“中受害-低欺凌-上升组”;第二类占比约93%,其网络欺凌受害和网络欺凌水平一直处于低位,将其命名为“低受害-低欺凌-稳定组”,截距斜率参数见表5。

表5 网络欺凌受害-网络欺凌的联合发展轨迹各类别截距与斜率的参数值

由表5 可知,网络欺凌受害和网络欺凌的联合发展轨迹的截距、斜率和曲线斜率大部分具有显著性,说明大学生起始的受害与欺凌水平及后来的变化速度均呈现出明显的个体差异,所以继续分析性别的作用。将性别(男=0,女=1)作为自变量,联合发展轨迹分组作为因变量,进行逻辑回归,将网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹中的低受害-低欺凌-稳定组作为参照组,结果表明,相比女生,男生属于中受害-低欺凌-上升组(OR=3.97,95%CI=[2.43,6.51],p<0.001)的概率是低受害-低欺凌-稳定组的3.97 倍,说明男生卷入欺凌事件的可能性更大。

4 讨论

本研究通过潜类别增长模型深入探讨了大学生网络欺凌受害的独立发展轨迹和网络欺凌受害与网络欺凌的联合发展轨迹,并考察了性别在其中的作用,为大学生网络欺凌预防和干预提供了实证支持。

4.1 大学生网络欺凌受害独立发展轨迹的特点

研究发现大学生网络欺凌受害存在3 条异质性发展轨迹,即“高受害-下降组”、“中受害-上升组”和“低受害-稳定组”,与以往研究的结果部分一致(Yoo,2021),验证了假设1;也证明了大学生与青少年网络欺凌受害存在同型连续性和异型连续性特征(Bongers et al.,2004),大学生网络欺凌受害与青少年网络欺凌受害具有相同类别,总体上呈现“低水平稳定”、“增长”和“下降”三种基本发展形态,但存在不同的表现形式。Sumter 等人(2012)在研究中只发现了两条网络欺凌受害的发展轨迹,可能是因为他们的追踪时间仅一年半,观测时间较短。“中受害-上升组”的大学生在遭受网络欺凌后,受害水平持续上升,可能是他们缺乏有效的应对策略,也可能是因为受害者的人际交往技能较低,很难建立一个同伴支持系统来帮助他们摆脱被欺凌的困境(Zhou et al.,2022)。并且网络欺凌具有虚拟性、隐蔽性等特点(Zhao & Yu,2021),导致网络欺凌可以很容易和迅速地在网络空间传播,产生更多的潜在受众。网络欺凌的匿名性也可能导致网络欺凌实施者很少或者根本不会意识到他们的行为会对受害者造成多么严重的后果(Francisco et al.,2015),因此网络欺凌受害者可能会持续受到网络欺凌。对于“高受害-下降组”,可能是因为随着年级的升高和年龄的增长,这部分大学生变得更加成熟、更关注学业(Crosslin & Golman,2014),而且部分受害者个体可能学会了采用有效应对策略,比如寻求他人的帮助,社区、学校、同伴和父母的支持可以保护网络欺凌受害者,降低他们的受害水平(Zych et al.,2019)。对大学生网络欺凌受害独立发展轨迹的研究使研究者更加清楚地了解网络欺凌受害的异质性发展,也提醒相关干预实践者应注意网络欺凌受害程度属于中等水平的个体,其受害水平可能会持续上升,因此应对这部分个体给予更多的帮助和支持,为他们提出针对性的干预方案。而“高受害-下降组”是如何实现这一变化的,值得相关研究者继续对此部分群体进行访谈研究,以挖掘其改变的影响因素,为后续干预提供丰富的策略。

4.2 大学生网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹的特点

研究发现,大学生网络欺凌受害和网络欺凌存在2 条联合发展轨迹,即“中受害-低欺凌-上升组”和“低受害-低欺凌-稳定组”,验证了假设2。“低受害-低欺凌-稳定组”的大学生占比最大,约93%,说明大部分大学生网络欺凌受害与网络欺凌都处于较低的水平。“中受害-低欺凌-上升组”占比约7%,说明网络欺凌受害与网络欺凌会产生联合上升的发展轨迹。究其原因,第一,当大学生遭受网络欺凌时体会到压力与挫折感,并且网上发布的评论、照片和视频可长期存在,网络欺凌受害者有机会重新审视冒犯性内容,进而加剧他们的愤怒,引发报复的欲望和消极情绪的发泄,最终实施报复反击或转向欺凌他人(Lowry et al.,2016; Wang & Ngai,2020),结果支持了挫折-攻击理论和一般压力理论。第二,遭受网络欺凌的大学生可能会通过学习攻击行为来展开报复(Walters,2021),受害者变成了欺凌者(Coyle et al.,2021; Kumar & Goldstein,2020)。缺少父母的监管、较高的道德推脱水平、较低的自我控制能力、情绪为中心的应对策略等也可能是受害后实施欺凌行为的原因(Chen et al.,2017; Kim & Kim,2015;Kowalski et al.,2019; Wong et al.,2018; Yang,2021)。网络欺凌受害和网络欺凌的联合发展轨迹表明网络欺凌受害者很可能成为网络欺凌实施者,因此在干预网络欺凌事件时,应特别关注网络欺凌受害者在经历网络欺凌事件后可能会采取报复等不恰当的应对方式,导致自己陷入网络欺凌受害和网络欺凌的恶性循环之中,产生更大的风险。

4.3 大学生网络欺凌受害独立发展轨迹以及与网络欺凌联合发展轨迹的性别差异

网络欺凌受害独立发展轨迹存在性别差异,假设3 得到验证。研究发现,与“低受害-稳定组”相比,男生属于“高受害-下降组”、“中受害-上升组”的可能性比女生更大,这与以往的研究结果部分一致(Cénat et al.,2019),说明男生更容易遭受网络欺凌。有研究发现,男生比女生更常使用短信或在网络游戏中骚扰他人(Zhao & Yu,2021),因此他们也更经常在网上被欺负(Zsila et al.,2019)。通常人们将女生视为弱势群体和遭受欺凌的对象(Viau et al.,2020; Yoo,2021),而男生的受害情况往往受到忽视,研究结果表明,应多注意男生的网络使用情况并给予正确的引导。

网络欺凌受害和网络欺凌的联合发展轨迹存在性别差异,假设3 得到验证。研究发现,与“低受害-低欺凌-稳定组”相比,男生属于“中受害-低欺凌-上升组”的可能性比女生更大,这与以往的研究结果部分一致(Alrajeh et al.,2021),说明网络欺凌受害的男生相较于女生,更有可能参与到网络欺凌事件当中。相关研究发现对此结果提供了一些支持,比如男生的攻击性较强,人们发现男生在面对压力事件时,更倾向于表现出直接的攻击和对抗,而女生则更有可能以回避的方式来应对压力(Zsila et al.,2019),男生在遭受网络欺凌后更可能在网上欺负他人进行报复(Wong et al.,2018)。该结果也为I3理论提供了一定的实证支持,即以往的网络欺凌受害经历是网络欺凌行为的煽动触发因素;男生比女生表现出更高的道德推脱水平和愤怒反刍水平,这可能是推动力量,道德推脱水平越高的个体,网络欺凌行为发生频率越高,愤怒反刍倾向也增加了过去有网络欺凌受害经历的男生参与网络欺凌的风险(Romera et al.,2021; Zhao & Yu,2021; Zsila et al.,2019);而女生比男生表现出更高水平的同理心(O’Neill,2020),抑制了女生参与网络欺凌事件的冲动。研究结果表明,应更多关注男生在网络欺凌受害后可能产生的网络欺凌风险行为,减少他们卷入网络欺凌事件的概率。

本研究仍然具有一定的局限性:第一,对网络欺凌受害和网络欺凌参与程度的测量来自大学生自我报告问卷,他们可能会低估自己参与网络欺凌事件和网络欺凌受害的程度,未来可采用多报告和多方法研究,提高网络欺凌受害及网络欺凌测量的可靠性。第二,未对网络欺凌受害的独立和联合发展轨迹的多个影响因素进行探究,使得结果的丰富性不足,限制了结果的应用。第三,网络欺凌受害和网络欺凌联合发展轨迹中,未发现下降组,尚不明确是被试量不够大导致未能识别出这一亚组,还是这一亚组确实不存在,未来需要继续探究。

5 结论

(1) 大学生网络欺凌受害的独立发展轨迹为3 条(高受害-下降组、中受害-上升组和低受害-稳定组);(2)网络欺凌受害与网络欺凌的联合发展轨迹为2 条(中受害-低欺凌-上升组、低受害-低欺凌-稳定组);(3)网络欺凌受害的独立发展轨迹和二者的联合发展轨迹均存在显著的性别差异,男生更多卷入网络欺凌及受害。