干湿循环下炭质泥岩软弱夹层剪切强度及渗透性演化规律研究*

2024-01-27曹恒亮王光进李耀基蔡彬婷李树建李小双

曹恒亮,王光进,李耀基,蔡彬婷,李树建,赵 雷,李小双

(1.昆明理工大学 国土资源工程学院,云南 昆明 650093;2.云南省矿产资源开发与固废资源利用国际技术转移中心,云南 昆明 650093;3.云南磷化集团有限公司,云南 昆明 650600;4.常州大学 城市建设学院,江苏 常州 213100)

0 引言

炭质泥岩作为一种软弱夹层,广泛分布于我国西南地区的石灰石矿山中,由于其低强度和高水/热敏性的特性[1-3],往往会成为影响矿山边坡稳定性的关键因素[4-5]。在雨水侵入和受热失水环境下,炭质泥岩软弱夹层的力学性能和渗透特性会发生显著变化,这会对矿山边坡的长期稳定产生严重威胁。在我国云南地区,部分区域属南亚热带季风气候,雨水充沛,干湿季分明[6],在短期强降雨后,再经阳光曝晒,将加剧岩土体的风化。因此,为避免或减少此类边坡崩塌和滑坡事故,有必要深入研究在干湿循环条件下软弱夹层抗剪强度和渗透系数的变化规律。

近年来,许多学者针对岩土体在干湿循环条件下的性质变化开展了大量研究。

在干湿循环对岩土体力学性质的影响方面:王玮玮等[7]通过低场核磁共振和三轴压缩流变试验,研究了炭质泥岩孔隙演化特征和蠕变特性,建立了考虑干湿循环、轴压和时间因素耦合的蠕变损伤方程;耿帆等[8]研发了一套可以施加竖向荷载的岩土干湿循环装置,发现了预崩解炭质泥岩抗剪强度、渗透系数与竖向荷载及循环次数的相关性,拟合了抗剪强度与渗透系数直剪的关系模型;张黎明等[9]通过室内试验研究了干湿交替作用下炭质泥岩的应力-应变特征、无侧限抗压强度和剪切强度的演化规律,并从岩性特征和微观结构两个角度分析了其内在机理。

在通过岩土体表观变化研究干湿循环的影响方面:曹雪山等[10]采用有约束的崩解试验研究方法,获得了泥岩干湿循环作用的临界次数,并分析了泥岩崩解物的耐崩解性变化特征;汤伟[11]通过研究不同地区的泥化夹层,利用宏观干湿循环试验和相机拍摄,获得了泥化夹层的宏观损伤演化过程,发现泥化夹层在干湿循环过程中损伤萌生、损伤愈合以及损伤发展共存,且不同区域泥化夹层的损伤演化过程有所差异;刘新喜等[12]通过综合考虑干湿循环和裂隙倾角对炭质页岩力学参数的影响,从细观角度推导出了循环次数与断裂韧度之间的关系。

在干湿循环对岩土体渗透特性的影响方面:杨恒等[13-15]分别通过变水头渗透试验、三轴渗透试验和VG模型拟合研究了干湿循环和岩土体渗透系数之间的关系;许健等[16-18]除了研究渗透特性变化以外,还从微观角度分析了其变化原因。

上述研究对于深入了解岩土体在干湿循环条件下的性质变化十分有益,但是针对炭质泥岩软弱夹层这一特定对象,对其在干湿循环条件下的抗剪强度及渗透特性变化鲜有研究。基于此,本文以云南某矿山边坡中的炭质泥岩软弱夹层为研究对象,利用室内干湿循环试验模拟自然环境,将不同次数干湿循环后的重塑试样进行室内常规直剪试验和变水头渗透试验,分析干湿循环作用对炭质泥岩软弱夹层抗剪强度、黏聚力、内摩擦角和饱和渗透系数的影响。

1 试验设计

试验所用炭质泥岩软弱夹层的主要矿物成分为方解石、石英、伊利石和蒙脱石等,软弱夹层重塑试样见图1。

图1 软弱夹层重塑试样Fig.1 Remolded sample of weak sandwich

图2为炭质泥岩软弱夹层的粒度分布曲线,该软弱夹层主要由砂砾(73.7%)和砾粒(22.4%)组成,另含有少量粉粒(3.9%)。

图2 粒度分布曲线Fig.2 Grain size grading curve

1.1 试样制备

将现场取得的天然试样烘干24 h,碾碎过筛(2 mm),添加去离子水、搅拌,配制含水率为20%的湿土备用。直剪试验制样:采用击实法,分3层击实成直径61.8mm、高20 mm的重塑试样,密度为2.00 g/cm3。渗透试验制样:使用渗透环刀制成,制样步骤与直剪试验制样步骤一致。

1.2 室内干湿循环模拟

将重塑环刀试样表层附上一层透水滤纸后,置于水中浸泡24 h,取出试样除去滤纸拍照、称质量,然后放入烘干箱(60±2) ℃中烘干24 h,取出、拍照、称质量。向完全风干的试样均匀喷水,并用防水膜密封后置于阴暗处12 h,以使样品内水分均匀分布,保持含水率为20%。以上过程为1次完整的干湿循环,干湿循环次数为1~10次。

1.3 直剪试验

使用南京土壤仪器厂ZJ型四联应变控制直剪仪对0~10次干湿循环后的重塑环刀试样进行直剪试验。试验采用不透水快剪,在试样两端附隔水纸,剪切速率设为0.8 mm/min,竖向荷载分别设为100、200、300、400 kPa。

1.4 渗透试验

将在水中浸泡24 h的渗透试验环刀试样取出,擦干表面,计算饱和度是否达到95%,达到后则按照GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》进行渗透试验。

2 试验结果与分析

2.1 抗剪强度变化规律

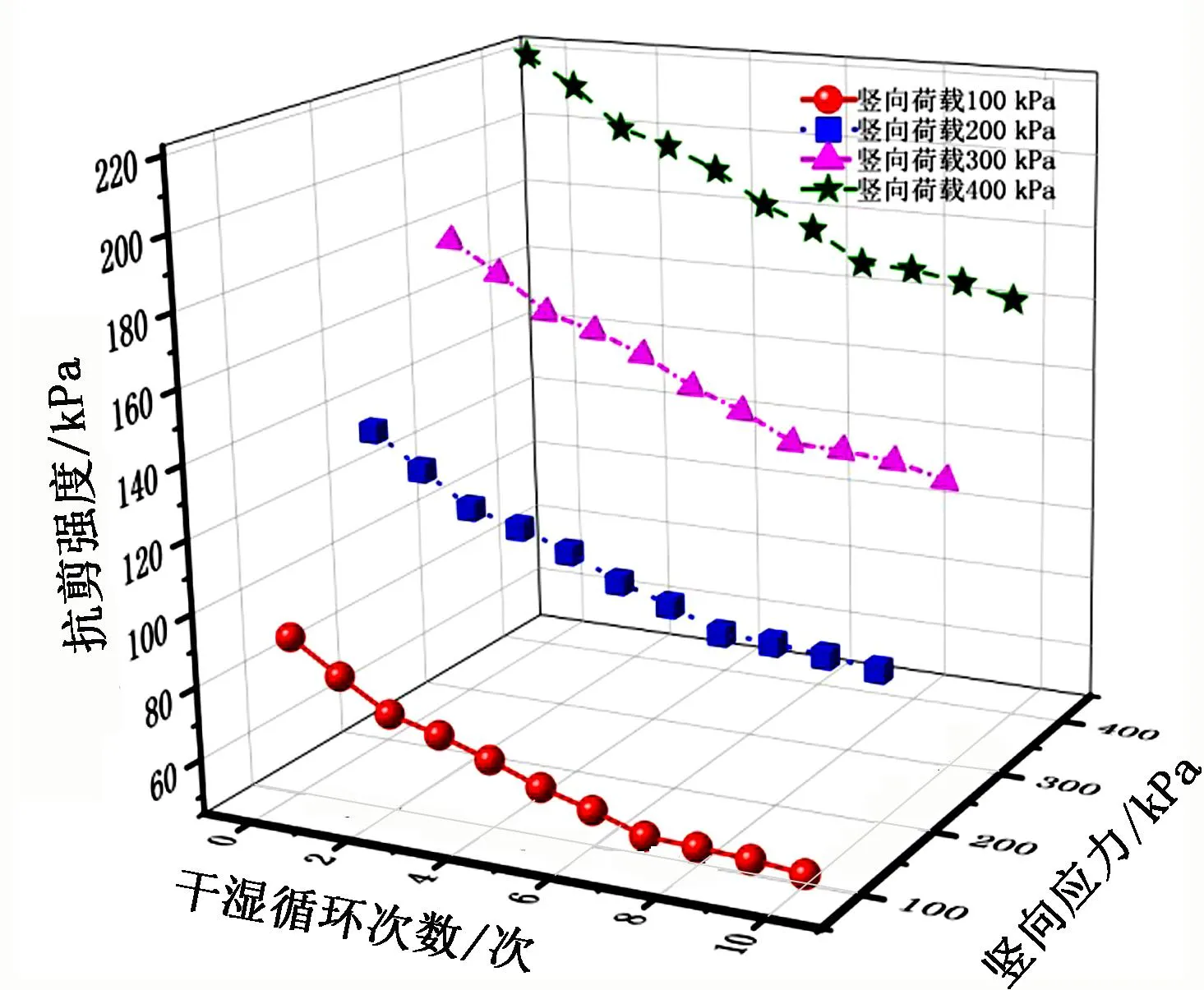

对不同干湿循环次数、不同竖向荷载下试样的直剪试验结果进行拟合分析,得到干湿循环条件下炭质泥岩软弱夹层的抗剪强度以及抗剪强度与竖向荷载的关系曲线,分别见表1、图3。

表1 干湿循环条件下炭质泥岩软弱夹层的抗剪强度Table 1 Shear strength of soft interlayers of carbonaceous mudstone under dry-wet cycle conditionss

图3 抗剪强度与干湿循环次数的关系曲线Fig.3 Relation curve between shear strength and number of dry-wet cycles

由表1和图3可知,炭质泥岩软弱夹层抗剪强度随着干湿循环次数的增加而降低,劣化较明显,且在不同竖向荷载下,抗剪强度劣化趋势基本相同。在100、200、300、400 kPa竖向荷载下,最后一次干湿循环的抗剪强度相较于初始值分别下降了40.9、46.8、51.9、58.0 kPa。

为便于研究试验结果的变化规律,引入表2中的各项数值。黏聚力较前次干湿循环时的劣化值Δci=ci-1-ci,劣化比例Δca=Δci/c0×100%;内摩擦角较前次干湿循环时的劣化值Δφi=φi-1-φi,劣化比例Δφa=Δφi/φ0×100%。

由表2可知:随着干湿循环次数的增加,炭质泥岩软弱夹层黏聚力劣化较为明显,最终值与初始值相比下降了78.7%;内摩擦角有减小趋势,相邻次数的内摩擦角劣化比例均在3%以下,最终值与初始值相比下降了10.4%,低于黏聚力劣化幅度。综上可知,在干湿循环条件下,炭质泥岩软弱夹层抗剪强度的劣化主要是由于颗粒间黏聚力的变化引起的。

对于表1和表2,采用指数函数拟合可以得出黏聚力和干湿循环次数之间的函数关系:

ci=5.474 7+39.08e-0.250 4i。

(1)

该拟合函数相关系数的平方为0.994 88,黏聚力与干湿循环次数的关系曲线见图4。由图4可知,函数关系拟合度较高,可以用于干湿循环条件下炭质泥岩软弱夹层的黏聚力预测。

图4 黏聚力与干湿循环次数的关系曲线Fig.4 Relation curve between cohesion and the number of dry-wet cycles

由表2和图4可以推断出干湿循环条件下炭质泥岩软弱夹层的黏聚力,前两次干湿循环时劣化最为明显,劣化比例分别为21.07%和15.94%,且1~7次干湿循环黏聚力劣化速率较快,劣化比例最小为6.91%,7次以后黏聚力劣化趋于平缓,干湿循环对黏聚力的影响降低。因此在研究含炭质泥岩软弱夹层的边坡稳定性时,应考虑干湿循环次数对软弱夹层黏聚力的影响。

2.2 渗透特性变化规律

2.2.1 变水头渗透试验原理

在变水头渗透试验中,两端水头差始终在变化,需要记录试验初始阶段和经过Δt之后的总水头差h0和h1以及出水口处水温,最后通过达西定律计算出试样的渗透系数,计算式为

(2)

式中,k为渗透系数,S为变水头管截面面积,l为试样高度,A为试样断面面积。

为避免室内温度变化对试验数据的影响,采用惯例设定20 ℃为试验标准温度,故土样渗透系数计算式为

(3)

式中:k20表示20 ℃时试样的渗透系数,cm/s;η20表示20 ℃时水的黏滞系数,kPa·s。 本次试验出水口温度为19.5 ℃,式中数据均根据水的动力黏滞系数表查得。

2.2.2 渗透系数变化规律

表3为试样在不同干湿循环次数后的饱和渗透系数,图5为试样饱和渗透系数与干湿循环次数的关系曲线。图5中的柱形图表示渗透系数环比增量,即在不同干湿循环次数下,样品渗透系数较前一次循环的增量。

表3 干湿循环条件下炭质泥岩软弱夹层的饱和渗透系数Table 3 Saturated permeability coefficient of soft interlayer of carbonaceous mudstone under dry-wet cycle condition

图5 试样饱和渗透系数与干湿循环次数的关系曲线Fig.5 Relation curve between saturation permeability coefficient of sample and number of dry-wet cycles

由表3和图5可知,炭质泥岩软弱夹层在干湿循环条件下,渗透系数和干湿循环次数大致呈正相关。其中,0~4次循环的变化趋势较为平缓,4次循环以后渗透系数大幅增大,在7次循环时达到最大值,在7次循环以后基本不变,所以将7次循环时的饱和渗透系数作为炭质泥岩软弱夹层在最恶劣循环条件下的最终值。

在10次循环之中,只有第5、第6次循环后的渗透系数增量较大,均大于30×10-5,其余循环次数的增量均在5.1×10-5以下;在循环次数为5次时环比增量达到峰值,第10次循环时的环比增量最小。

3 演化机理探讨

试验所用试样为云南某露天矿采场边坡炭质泥岩软弱夹层,其主要矿物成分为黏土、长石、方解石、石英等,其中黏土含量较高,主要有高岭石、蒙脱石、伊利石等。根据干湿循环作用下软弱夹层抗剪强度和饱和渗透系数的演化规律,结合试验现象和前人研究成果,探讨其内在机理:

a.在干湿交替环境中,亲水性较强的黏土矿物随着内部水分的变化而膨胀收缩,从而导致试样内部结构发生破坏;

b.方解石等碳酸钙矿物和部分可溶性矿物在干湿循环过程中不断溶解于水中,导致试样原生结构疏松,在宏观上表现为试样不均匀膨胀和裂隙发育,并最终导致软弱夹层抗剪强度的劣化和饱和渗透系数的增大,而7次循环后试样内部结构趋于稳定、裂隙发育完全,故可将7次循环时的剪切强度及饱和渗透系数作为炭质泥岩软弱夹层在最恶劣循环条件下的最终值[9,19]。

4 结论

a.炭质泥岩软弱夹层抗剪强度与干湿循环次数成反比,劣化较明显,且不在同竖向荷载下,抗剪强度劣化趋势基本相同。

b.随着干湿循环次数的增加,炭质泥岩软弱夹层黏聚力劣化较为明显,最终值较初始值相比下降了78.7%,内摩擦角有下降趋势,但劣化幅度低于黏聚力,干湿循环条件下抗剪强度的变化主要是由黏聚力的变化引起的。

c.黏聚力在0~1次干湿循环时的劣化幅度最大,1~7次干湿循环的黏聚力劣化速率较快,7次以后黏聚力劣化趋于平缓。拟合得到的黏聚力和干湿循环次数之间的指数函数关系模型为ci=5.474 7+39.08e-0.250 4i,可为同类型软弱夹层在干湿循环条件下的强度预测提供参考。

d.干湿循环条件下,炭质泥岩软弱夹层的渗透系数和干湿循环次数呈正相关,其中0~4次的变化趋势较为平缓,4次以后渗透系数大幅增大,在7次循环后达到最大值,且基本保持不变。