文学潜流与风气之先

2024-01-26李鹏飞

〔摘 要〕 以往对宋代南渡时期诗坛的研究多集中于历经南渡的文人群体,众多生逢其时而诗名不彰的江南本土作家及其作品则成为文学史的潜流现象。作为身处其中的理学诗人,范浚关心国事却隐逸避世,不取元祐体与江西诗派而远绍唐代名家,诗学宗尚李杜卻情近中晚唐诗人,雅好幽独之境却不内敛逼仄。此种诗学理念与创作个性之间的偏差错位,既与其取法乎上的创作理想有关,又是其历经两宋之变的人生经验暗合唐代“安史之乱”后的诗人心态所致,还反映出南渡时期诗坛不乏反拨宋调而力挺唐音的独特倾向。其中不仅存在诸多值得解读的诗学意味,而且为进一步发掘文学潜流的价值意义提供了重要范本。

〔关键词〕 范浚 理学诗人 南渡诗坛 文学潜流 宗唐

历代诗坛均不乏有别于时文之体的作品,但由于社会接受与推崇程度的起伏变化,相关作家的地位也随之呈现出迥然有别的情况,从而形成了文学史上的显流与潜流现象。其中,显流是指在读者接受过程中占据主流地位的作家作品及诗学理念,潜流则指那些为接受者所忽视的文学对象与现象。后者所存在的意义主要是与显流现象互为正反,或考验其人其作的艺术魅力,或佐证一时一地的审美趣味,或静待读者的接受与发现,从而共构文学经典的生成过程。因此,两种现象都极富动态性,或由潜而显:不为当时主流环境所重,但因后代知音见采而大放光芒,如东晋陶渊明,盛中唐杜甫;或由显而潜:不少时人声援其名,但因历史大浪淘沙而堙没寡闻,如北宋郭祥正;或显潜错位:文学才能为其他成就所掩或诗学实践有别于时代主流,如南渡时期理学诗人范浚。

尽管范浚难入一流作家之列,但在学术思想上,他远接思孟之学,近继二程、张载,既推动着理学发展,又流露出心学迹象,而兼容义理与心性之学。故朱熹将其《心箴》全文编入《孟子集注》,后获明嘉靖皇帝御注,后世称其为“婺学之开宗,浙学之托始”。在政治参与上,其兄弟九人皆为朝官,他自己受朝廷七聘却终生不仕,然其所作《进策》二十五篇又皆能切中时局要害。文学趣味上,因其从未参加科举,也未亲身南渡,所以同当时主流诗家交往较少,未免受元祐及江西末流之弊,不仅得南宋宗唐风气之先,还保留了江南本土文化意味的地域性诗学风貌。作为南渡诗坛潜流代表,范浚此人如其所言之石泉,“潜流而清,慎独之师也”(《答胡英彦书》),尽管未能弄潮于诗坛,却也为研究者反观与反思其时的文学风貌提供了文化参照。为此,本文把范浚作为研究对象,结合知人论世与文本细读方法,探讨其于南渡之际背离时代主潮的诗学思想、文化心理及历史动因,从而为发掘南渡诗坛的文脉讯息提供些许助益。

一、弃宋入唐的诗学取向及对中晚唐的矛盾心态

范浚(1102-1150),字茂明,号香溪,婺州兰溪(今浙江兰溪)人。其出世之际,元祐体诸公苏轼、黄庭坚、陈师道恰好先后过世。其中岁经历钦宗靖康之难时,大批与江西诗派的关系颇为复杂的南渡诗人登上诗坛舞台,如陈与义、吕本中、曾几等,但缺乏大诗人。而其晚年逝世后,陆游、范成大、杨万里、尤袤等中兴诗人才开始活跃。所以,活动范围集中两宋之交的范浚,并不得天时。此外,他的重心主要在学术思想和传道授业,毕生诗歌仅存160余首,且其与南渡诗坛名流往来极少,故亦无人相和。然而,稍嫌封闭的创作环境,反倒使范浚不为宋调主潮所限,而是杂学唐代诸家,不存古近体偏好,各体诗歌数量相当,由此彰显出南渡时期江南地方诗人的独特性。只是,如何判定其独特性之所在,却有较大争议。

第一种说法:笃于古人,诗学李杜。宋范端臣《祭叔香溪先生文》云:“在唐室,则韩文公未知其孰先。吟哦乎诗章,则少陵、太白,若心法之授受……此其方笃于古人者。”澄清了范浚的多重诗学渊源,但并未指出其在诗学史上的个性价值。

第二种说法:不概于古,才思敏捷,持论大胆。明胡应麟《范香溪先生文集序》云:“其诗文不甚概于古,其持论甚破窾,而才藻辞令,弈弈足以发之,非龌龊守章句椎朴俚儒比。尤慷慨好纵谈天下事,所上皇帝诸书,及李、富两抦臣启,枑掌万言,率引喻古今,洞达彼已,凿凿可见施行。”拈出了范浚诗文的豪放慷慨和理性洞达之处,但将诗文的文体风格混谈,以致不够精确。

第三种说法:近体守元祐之舒整流易,古体遒劲不似理学家诗。清《四库全书总目提要》云:“其诗凡三卷。近体流易,犹守元祐旧格,不涉江西宗派。古体颇遒,亦非语录为诗之比,有足称焉。”把范浚放在宋诗史上来观照,但忽略了他的宗唐转向。

第四种说法:今人张剑认为,范浚“近体诗平易温静,有晚唐之格;古体诗奇崛遒劲,颇挟魏晋风力,古体中乐府诗奇丽流美,亦近中晚唐气格”。此说法较为精准地归纳了范浚不同诗体的各色特点,但对他取法乎上的诗学观,以及李杜对其影响的重要性尚未进行详细考察。

因此,尽管诸家从各种角度揭示了范浚诗风的多元性,却难免各执一隅,在评点侧重和持论分歧中遗留下不少问题,也并未对其诗学取向与创作实践之间的偏差错位现象及原因给出合理解释。

一方面,范浚主要宗法的诗学对象,不是以苏黄为代表的元祐旧格和江西宗派等宋诗主调,而是凭借个人阅读经验所积累的学养和眼光径直向上取法唐人李杜。他爱慕李白旷达脱俗之性,而欣赏其清新俊逸之诗,如《登八咏楼赋》云:“慕太白之来游,尝坦腹而高眠……流岹峣之逸句,凛生气于千年”;并爱屋及乌式地,对诗学李白的后湖居士苏庠尤为激赏:“后湖翰墨真追古,前辈风流独到今。二月书题看六纸,一篇诗律抵千金。周郎酒里君相得,韦九花间我欲寻。饭颗山头如会遇,殷勤为道仰高心。”(《张子经示所得后湖居士诗及书札想见其人寄意短韵》)不仅如此,他对李诗的艺术风格和结构体式也多有模拟,如《拟李太白笑矣乎》“笑矣乎,笑矣乎。交情贫富古已殊,翟公底用门间书。尔真自尔我自我,嚣然将奈吾何如”。或如,共用十个“狂”字的《狂泉》,句有“安得跨鹏背,独往游天溟”,近于李白《赠宣城赵太守悦》“溟海不振荡,何由纵鹏鲲”。计有9个“笑”字的《六笑》,分别笑支道林、贺知章、陶渊明、王绩、杜甫、韩愈等人进退失度、未能免俗时所连用的“我笑X”,正是对李白《送薛九被谗去鲁》“我笑薛夫子,胡为两地游。黄金消众口,白璧竟难投”的重章复写;而范诗尾句“客言莫谩笑古人,笑人未必不受嗔。螳螂袭蝉雀在后,只恐有人还笑君。回头生愧不能语,嘲评从今吞不吐。誉尧非桀亦何为,讪周讥禹终无取”,也是脱胎于李诗结尾“借问笑何人,笑人不好士。尔去且勿喧,桃李竟何言。沙丘无漂母,谁肯饭王孙”那种先扬后抑、以理作结的章法结构。

尽管范浚对杜甫不够洒脱的处世态度颇有微词,如《遣兴五首》其二云:“少陵古诗伯,未必真豪人。胡为冷炙辱,自分潜悲辛。莫倚善题赋,未悟严武嗔。徒言磊落士,不肯异其身”,却无碍其青睐其人其诗的其他特质。他既在《题双清堂》“杜陵诗句在,心迹喜双清”中细致揣摩老杜情思,又于《避盗泊舟武康远光亭下与同行分和杜工部诗伤秋及宿江边阁二首》《对酒分和杜诗》等“和杜诗”中抒发两人异代同悲之感;既仿效杜甫“遣兴体”组诗评点历史人物事件以遣兴抒怀(如《遣兴五首》),又大量引用化用“杜陵诗句”,如《次韵三兄茂载偶成二首》其一“诗人未用生羞涩,尚觉囊中有一钱”出自《空囊》“囊空恐羞涩,留得一钱看”、《次韵弟茂通立春》“报答春光须我辈”出自《江畔独步寻花七绝句》其三“报答春光知有处”、《次韵侄端方过予偕行南村玩月》“林壑盘纡如岳麓”出自《岳麓山道林二寺行》“道林林壑争盘纡”、《送赵安伯县丞之任婺源》“倘登要路须捐躯”出自《暮秋枉裴道州手札率尔遣兴寄递近呈苏涣侍御》“早据要路思捐躯”,《怀曹宗臣并寄》“论文安得一樽同”出自《春日忆李白》“何时一樽酒,重与细论文”,《读孔北海传》“遣恨失吞曹”出自《八阵图》“遗恨失吞吴”,《春望二首》其一“春深草木繁”出自《春望》“城春草木深”,《寓居兰溪地湿卧病》“所须药物真吾事”出自《江村》“多病所须惟药物”,《苦寒行》“我衣穿空垂百结”“又不见诗人叹茅屋,愿得广厦千万间”“露宿牛衣冷如铁”出自《投简咸华两县诸子》“敝衣何啻联百结”(《北征》“经年至茅屋,妻子衣百结”)和《茅屋为秋风所破歌》“安得广厦千万间”“布衾多年冷似铁”等。

合而观之,范诗既有对李杜并举的认同,如“诗篇经李杜,犹得擅精清”(《陶潜咏》),又有对两位人物典故的使用,如太白骑鲸之“仙子骑鲸去不归”(《游赤松观》)和老杜跨驴之“少陵老跨东家驴”(《拟李太白笑矣乎》),而且李杜在宋代接受史上所定型的迥异形象,在其不同诗作中也形成互文。范浚尤宗李杜的诗学思想应毋庸置疑。

另一方面,范浚广泛杂取唐代名家,对盛唐、中唐、晚唐等多元风格都有浓厚兴趣。他学王维、孟浩然等人的清新自然和白居易的平易流转。其诗歌喜好是“诗筒更喜如飞鸟,愿乞清新一百篇”(《寓龙丘次韵六兄茂永见寄》)。从其创作实践来看,“映山行白鹭,迁木韵黄鹂”(《雨后出郊二首》其二)与“大山横面势,积水带渟潆。野静欢蛙断,林幽独鸟鸣”(《题双清堂》),是分别化用自王维的“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”(《积雨辋川庄作》)与“催客闻山响,归房逐水流。野花丛发好,谷鸟一声幽”(《过感化寺昙兴上人山院》)。“水阔天低树,山空日暝烟”(《登富阳观山亭》),出自孟浩然的“野旷天低树”(《宿建德江》)与储光羲的“山深隔暝烟”(《送人寻裴斐》);“江村月照沙”(《次韵弟茂通郊行见梅》),化自孟氏“江清月近人”(《宿建德江》);《游南山晚归》其二“水枯山石露,风晚野花香。归卧前檐下,诗成小雨凉”,也近于孟氏“散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响”(《夏日南亭怀辛大》)。《苦寒行》“君不见诗人著布裘,愿得大裘一万里”,则出自白居易《新制绫袄成感而有咏》“争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城”;《戏效白傅体送姚删定》“倦客长年嗟久客,交游此地喜偕游。后溪水接前溪碧,小响峰连大响幽。千里家山千里梦,一春风月一春愁。今朝共话明朝别,取醉君无不醉休”,也是出于白氏《寄韬光禅师》“一山门作两山门,两寺原从一寺分。东涧水流西涧水,南山云起北山云。前台花发后台见,上界钟声下界闻。遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷”,而且是七律中连用当句对的少见笔法。

他学韩愈、卢仝之丑诞怪奇与李贺之幽艳奇诡。如《送兄茂瞻机宜之官广东》“黄芦鬣鬣秋风肥,鬼雨洒草南山悲……地灵孕秀多异产,鼊皮蚺蟾如虫蛆。旧闻民俗蛮顽甚,蜂屯蚁杂难爬梳”中纷至沓来的丑诞意象,与韩卢两家“以丑为美”的诗风如出一辙。《次韵弟茂通立春四首》其一“物华俱入发生辰,喜见花梢刺眼新。便好衔杯嚼红蕊,不须枝上火烧春”的第二句,虽然是出自杜甫的“藤枝刺眼新”(《奉陪郑驸马韦曲二首》其一),但他独拈炫丽的红色为意象主色调,以“火烧春”与“刺眼新”和“嚼”与“红蕊”的字眼,令物色与眼目唇舌的感官相互碰撞,此种夺魂摄魄之笔实则直逼李贺,以至范端臣慨叹其或因光怪陆离的诗风而致天不假年:“在唐室,则韩文公未知其孰先。……岂其搜抉造化,雕磔百象,出天入神,奇怪恍惚,天且厌之,而故啬其年耶?”而这同陆龟蒙悲叹“长吉(李贺)夭、东野(孟郊)穷、玉溪生(李商隐)官不挂朝籍而死”,赖因“抉擿刻削、露其情状……使自萌卵至于槁死,不得隐伏,天能不致罚耶”的惋惜之情尤類。

综合来看,范浚的诗学取向以唐人为尊,呈现出较为多元的风格,而其“拟体”或“效体”诗题中所见对象却主要为中晚唐人物。此种命题结构,即便置于整个宋诗史上来看亦为先导,甚至孤例。

“效李长吉体”者,除欧阳修《春寒效李长吉体》作于北宋初年外,其他同类诗题之作均集中出现在南宋初年,但朱翌《八月十四夜对月效李长吉》、程俱《秀峰游戏效李长吉体》、释宝昙《中庭霜夜月明如昼效李长吉体》、王质《和游子明效李长吉体二首》等作品时间,皆晚于范浚的《春融融效李长吉体》《三月廿六日夜同侄端臣端杲观异书效李长吉体》《四月十六日同弟侄效李长吉体分韵得首字》。

“效卢仝体”者,仅见于范浚的《同侄伯通端杲效卢仝体》。

“效白傅体(或称效白乐天体)”者,除吕本中《送范十八还江西效白乐天体》略早之外,他如林希《将之宣城留别吴门效白乐天体》、程俱《自宽吟戏效白乐天体》、蔡戡《效白乐天体自咏二十韵》、戴复古《嘉定甲戌孟秋二十有七日……效白乐天体以纪其事录于野史》等,均晚于范浚的《戏效白傅体送姚删定》。

“效温飞卿体”者,仅见于范浚的《同弟茂通效温飞卿体》。

观此推断,范浚不仅打开了南渡诗坛以降效仿李贺和白居易的先河,还可能推动了严羽《沧浪诗话》中“人物诗体说”的论断。但奇怪的是,范浚学生倪仲传于其家藏中得见王安石《唐百家诗选》,如获至宝,心惟口诵,反而遭到他的反对。倪氏《诗选原序》云:“予自弱冠肄业于香溪先生门,尝得是诗于先生家藏之秘……于是心惟口诵,几欲裂去夏课而学焉。先生知之,一日索而钥诸笥。越至于今,不复过目者有年矣。”那么,为何频频仿效中晚唐诗作,而且多次同其弟、侄一起模习的范浚,却严厉禁止其学生阅读学习呢?

范浚并非不喜子侄门徒学习诗文,他在《示侄》中已经表露了态度:“华颠老学似秉烛,及壮贵在勤书诗。男儿不解事文笔,何异妇女留须眉。予生早已度弱冠,畋渔籍素常嗟迟。尔今年才十八九,著力钻砺诚当时。”只是绝对不能因噎废食,不务举业学问的正道,甚至表现出倪氏般“几欲裂去夏课”的过度行为。当然,这也佐证了范浚即使自身不愿为官,却无碍其引导学生考取功名的人生观念。

南渡诗坛一度流行江西诗派的生硬奇拗风格,以及吟风弄月的萎靡卑弱题材。相比之下,中晚唐诗歌则显得清新典雅,所以尚且作为后辈的倪氏不免“爱其拔唐诗之尤,清古典丽,正而不冶”,认为“凡以诗鸣于唐,有惊人语者,悉罗于选中”。但事实上,“荆公所选,特世所罕见,其显然共知者,固不待选耶”,故从正统意义上的学诗路径来看,此种诗学格调与品味实亦入下流,这同取法乎上而以“少陵、太白,若心法之授受”的范浚背道而驰。

令范浚“连篇时讽咏,飧寝每辄忘”的诗作,乃如其《上李舍人》所述诗篇:“平生有劲气,傲岸力高尚。波涛驱笔底,万里一奔放……精清极孤高,丽雅略谈浪。乘豪骋雄怪,句法时跌宕。端如抚良琴,杳默变清亮。”显然,唐人中惟李、杜、韩三人堪入此列。但《唐百家诗选》详于中晚唐而略于初盛唐,而且范浚取法较多的李白、杜甫、韩愈、卢仝、李贺、白居易等人皆不在其列,这也是他封锁该书的原因之一。

“宋自汴京南渡,学诗者多以黄鲁直为师”,但伴随动荡时局而衍生的新型士人心态,也在不断促使诗人审美意识发生改变。他们以爱国、抗争、哲思、山水、田园、隐逸等主题为情趣基调,并重新投入王维、孟浩然、李白、杜甫、韩愈、李贺、白居易、李商隐、贾岛等唐人的怀抱,从而使北宋前中期由欧阳修、梅尧臣、苏轼、黄庭坚等助推形成的宋体诗格产生裂变。显然,范浚得此风气之先,尤其大力取鉴唐诗,以谋求诗歌新路和安顿人生心灵之举,客观上成为了南宋“中兴”诗坛努力突破“元祐”“江西”的先声。只是因其关注国事却无意仕途,素有诗趣却不重作诗,加之未能浑化诸家而自成一体,所以缺乏鲜明独特的艺术风格,以致成为宋诗转型过程中的潜流作家,并在诗学心态上趋向于幽然独守。

二、诗心内转的幽独世界及理学诗人的情感结构

一般来说,如果仕途之路存在无法扭转的困境,诗人大都会以山水自然的恬淡安宁来调和心境,甚至直接割裂与世俗的关联,范浚亦是如此。只是他的迥异之处在于,其有关出世与入世的世情理念和交往圈层,极大地影响了其观照自然风景的视角和处理物我关系的方式,尤其其大量诗句所折射的喜幽情结,表现出耐人寻味的深刻之处。为进一步解读有关问题,下面试从微观角度分析此种情感结构下的诗学心态及艺术表现。

尽管范浚素有达观心境,如《过庄赋》云:“邈与世其无竞,蓬茅一室,松菊三径。林岭泉石,娱吾游衍。风花云月,供吾啸咏。无营无欲,爰清爰静。随所适而得此生焉,聊乐乎天命”,却也历经矛盾纠结的心理过程。为化解这一问题,他经常通过极眺外物之远与细寻风物之深的特殊观物方式,如“幽寻极眺不知倦”(《次韵侄端方过予偕行南村玩月》)、“烟萝深处得幽寻”(《次韵婺守林懿成检正游赤松绝句四首》其四)、“避俗真成僻,居山恨不深”(《次韵富修仲见赠二首》其二),把精神空间绵延到别有天地的“幽”之世界。

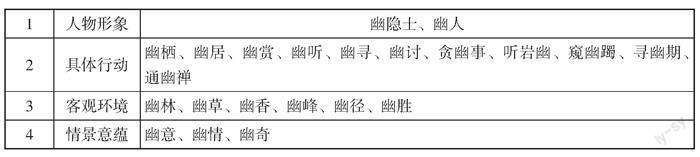

具体而言,范浚存诗中含“幽”字之诗计31首,约占总量的五分之一。其中,5首诗存在复现,所以“幽”字出现36次,共描绘了22种“幽”的意象或情事。现按不同对象,整合出如下四类:

其中,或栖居、或听赏、或讨寻、或禅悟,为体味“幽”境,范浚大抵提供了十一种身心活动方式。所谓“幽事相关心自樂”(《池上晚酌》),“幽”无疑是范浚的“乐处安心地”(《次韵弟茂通晚晴》),是其追寻生命诗意的理想之境。由于范诗的意趣大都从“幽”境触发得来,所以善于品诗而作诗不多的他常将“幽”与“诗”并置于同首作品,大致表现出五种形式:

按《说文解字》所释:“幽,隐也。”乃个体生命于隐遁中所显现的安宁自适状态。然而,盛唐之幽与中晚唐之幽有所不同。像孟浩然身处幽境时就习惯在诗中隐现除己以外的人物形象,如“浴蚕逢姹女,采艾值幽人”,即便孤身独处,也是“坐听闲猿啸,弥清尘外心”,同“独坐幽篁里,弹琴复长啸”的王维相近,并不凄清冷峻。贾岛则截然相反,其逢友或过宿时的所见所感是“清时年少为幽客,寒月更深听过鸿”、“十里寻幽寺,寒流数派分”,尽显孤寒愁苦。如果不论诗歌样貌,而仅谈喜好幽境的诗学趣味的话,那么范浚确实与晚唐姚贾一派的苦吟诗人相合,可事实是,范诗之幽更贴近盛唐。这一点主要表现在他的创作情境和心态,大都是远离世俗功名琐事而面对自然风光时触景生情的心灵表达。其作诗目的和体格,以次韵、寄题、效体、郊游、赠友等为主;交游人物和物象,多是交心的亲人好友,及和乐忘情的草木鸟兽。因此,范诗之幽并非孤身置于人世或自然所得,而是同兄侄友人相聚时的领悟,由本体心悟、冥合物我而达到的理想之境。换言之,范浚心之所向的幽境,并非隔绝人世的孤独之境,而是物我和谐、仁爱友善的伦理桃源。这种学者诗人的情感结构,也就离中晚唐的郊寒岛瘦较远,而离恬淡自得的盛唐王孟较近。

“现象世界须被诗人个体同化于认识结构,并经由诗人情怀之酿造,方得入诗。也就是说,有什么样的眼光和情怀才有什么样的艺术幻境。……说禅与作诗虽相关却不相同,还须打通。宗教体验转化为审美情趣的关键,还在于诗人的情感结构。”理悟与诗情之间的审美联系亦乎如是。作为学者的范浚心有幽情,故探寻幽境,抒发幽理,甚至对水渠蝌蚪的脚股、草底蚯蚓的鸣韵等“随时变音形”的琐细之物(《同侄伯通端杲效卢仝体》)亦有细致入微的体察。但他的自我定位乃是隐逸型学者,而非山水派诗人,故其盎然诗意只是行有余力而为,其记情写景类诗不乏理趣之悟。可与寻常理学诗人之语录体诗相异的是,范浚不好章句摘寻,而重精义抽取。如《杂兴五首》其一:“水母虽目虾,竟自了无睹。如人心苟盲,记诵亦何补。当须见精义,一览洞千古。可效章句徒,冥迷自聋瞽。”故其《诗论》反对“深求曲取”以“穿凿迁就”之说。与一般多情诗人多作深情语者迥然不同的是,范浚不愿作诗去叹穷嗟卑,反而更喜欢吟哦诗篇以洗去穷愁。如《寄题何元晋亦乐堂》:“不作穷愁懊恼诗,独抱青山坐长啸。诛茅结屋傍林塘,石兰露菊秋风香。”《次韵侄端臣感兴》:“哦诗洗穷愁,感事念今昔。婆娑碧溪上,俛仰欣自得。”所以,范浚的诗歌语言大都朴素平实,义理深味不易令人觉察。学者思想融入诗学,令其宗唐倾向表现出颇为复杂的多重取向,这也代表了宋代南渡以后不少诗人的文化心理。

三、崇尚盛唐与情近中晚唐的诗学心态及思想调和

范浚在法度学理上取法乎上,却在情志心理上与中晚唐人的幽深婉曲遥相呼应,可于宋代盛衰交替下文化潜层的士人心态中见出端倪。为理解清楚,不妨参看盛中晚唐诗学精神的迁变形态:“从盛唐王维、李白、杜甫的深厚、向上,到中唐李贺、晚唐李商隐的微细、偏歧,唐诗艺术的发展自是越发寻幽探胜,风光无限,但诗人的心灵走向确实逐渐逸离正轨,失去了‘博大、均衡、正常的人性格局。”相应的,南北宋之交,不仅爆发了比安史之乱有过之而无不及的靖康之变,还由此导致北方朝廷的覆灭。在此情况下,尽管南宋士人诗风曾一度有中兴态势,却也难复此前元祐的隆盛。自此以后,无论永嘉四灵,还是江湖诗派,都同样从心态和诗貌的双重角度上不断地向中晚唐靠拢,从而极大表现出了对细微幽静景物的异常偏爱。清人叶燮云:“衰飒以为气,秋气也;衰飒以为声,商声也。俱天地之出于自然者,不可以为贬也。又盛唐之诗,春花也:桃李之秾华,牡丹芍药之妍艳,其品华美贵重,略无寒瘦俭薄之态,固足美也。晚唐之诗,秋花也:江上之芙蓉,篱边之丛菊,极幽艳晚香之韵,可不为美乎?”此种中晚唐兴象的绵邈幽景与情思幽韵,正是诗人心态无复盛唐气象而逐渐趋于衰飒内敛的由衷的语言表露,而宋代主流诗风也以战乱为界而逐渐走向了与之相类的发展道路,这可以说是强大的历史原因所造成的殊途同归的结果。

笼罩在靖康阴霾下的个体,范浚自是无可挽回地受到了时代悲剧的重创,如出于“深愧靖康之事雠”而“补《翟方进传》”,亦是心态上的真实写照。其深怀幽独之好,而多作炎凉之语的深层原因正在于此。他的好友陈岩肖评道:“已而出示所为文,则辩博而峻整,正与向所言论者相表里”,说明其为文与为人的耿正互为表里,但为其忽略的是,范浚更多将用世之心放在了辩博峻整的文章,而把寻幽探胜的出世乐趣交由诗歌来完成。“幽”,俨然成为了范浚用以安顿心灵的庇护之所,也与中晚唐诗学审美遥相呼应。不过,身为学者的立身谨重,为之平添了谨守理性的深厚哲思,故使其并不耽溺其中。尤其他虽深怀幽独之好,且时常由此引发诗情,但往往谨守物我距离,常以富含理性的哲思作为自我与外物的心灵屏障,以避免脱离世俗的心神为翻涌的感性所吞噬堙没,而这同其对社会世情的时刻警醒互为一致。概言之,无论心存用世之心,还是推求物理之道,诗人基于幽静独守的处世心理,令其总是对周遭对象留有理性审视下的疏隔之感。

一方面,人心险恶、机关算计的题材不大为前代诗人所书写,范浚却频频发出此类告诫之语。如《遣兴五首》其五:“翻云覆忽雨,昨火今已冰。三涂九州险,未似今人情。”《听琴》:“相知纷满眼,未必相知心……君不见只今人情如纸薄,只今世路如溪恶。咄嗟许事不足论,鸟迹微茫度寥廓。”《示友》:“君看朋徒间,契阔多暌离。胡不事久要,有酒欢乐之。顾于毛发轻,溢恶相嗔嗤。平生结情好,一旦成乖违。讥呵起交攻,丑语剥面皮。”《次韵三兄茂载偶成二首》其二:“君看如弦死道边,由来忠鲠世人捐。剑除佞士朱狂直,笏击奸臣顾少连。”《读王建射虎行》:“嗟嗟忠臣心不移,受刀摩颈甘如饴。纷纷血刃勇不顾,一死未谢君王知。”当然,这些内容也同样鲜见于为当时诗人所乐道的交游诗、咏物诗、写景诗、说理诗中。

析而论之,《杂兴五首》其三“高蝉荫嘉木,未省螗斧危。勇虫亦何愚,不顾黄雀饥。痴痴挟弹子,已复露沾衣。世事无不然,古今同一悲。”化用螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀捕螳,弹弓在后的事典,以嗟叹“世路真难行”(《同侄伯通端杲效卢仝体》)的无奈与悲哀。早期庄子面对此种情景时“三月不庭”,慨然释曰:“吾守形而忘身,观于浊水而迷于清渊。且吾闻诸夫子曰:‘入其俗,从其令。今吾游于雕陵而忘吾身,异鹊感吾颡,游于栗林而忘真,栗林虞人以吾为戮,吾所以不庭也。”范浚也产生了与之相类的情感体悟,并在情景遇合之际予以阐发,如《六笑》“螳螂袭蝉雀在后,只恐有人还笑君”,便再次引用此典。如此境况下,范浚之所以于世俗温情外,还对生活时刻谨怀冷漠态度,就并非范端臣所言:“有晋人之风度,而动静语默,复与礼法而周旋”,而如其自云“信谪仙之旷达,脱世故之拘挛。试寂然以冥观,泯万虑于自然”,直接超脱于世故,非是复与之周旋。故其稍露魏晋风度,大笑支道林等六人拘泥行迹后,当即反求诸己,指出笑人者未必不被人笑,从而给出誉尧非桀与讪周讥禹皆不可取的反思,这的确近乎庄子的“无誉无訾”:“与其誉尧而非桀也,不如两忘而化其道。”只不过,他并非绝圣弃智,而是学圣求智。

另一方面,范浚即使永夜无眠、触景生情之时,也会带有格物致知的理性沉思,从而表现出一种洞隐烛微式的清醒冷静。如《理喻二首》其一云:“邮亭羁客寒无毡,夜怀家山情惘然。灯前坐感雨萧瑟,浩叹达晓愁无眠。邻翁不出蓬茨里,听雨听风心似水。黄昏鼻息已雷鸣,往往檐喧不经耳。愁霖一种声纷纷,邻翁不闻羁客闻。是中转物有妙理,起予暗契瞿昙旨。”诗人在羁旅漂泊途中,灯前听风听雨之际,不住浩叹长夜愁眠,但他并不耽溺沉浸于这种惘然伤感,抑或极度渲染铺张其酸辛苦闷,而从俗情之中涤荡思想而顿生瞿昙妙理。其二云:“我眠鼻息邻家惊,耳不自闻齁?声。我耳忽鸣韵清磬,旁人对面那能听。耳鸣如心念,鼻息如己过。”范浚透过耳鸣与鼻声的美恶转化及其辩证关系,以抉示心中所暗合佛旨之处,所谓“心念潜萌众莫知,己过自迷人看破。历历眼前皆要理,举世何人无鼻耳”,从而留下了心念萌动处,人莫知之,目及心到者,皆有其义理的哲思。如此来看,两诗之间恰好构成了正以感官而入,反以理智而出的思辨結构,堪为宋代理学诗的言说范本。这在一定程度上使他的诗歌不至滑入深情缱绻的封闭漩涡。

范浚雅好幽境,加之现实创作中所难以抑制的那种警惕自守和不乏衰世之感的艺术心理,有时无可避免地令其情感趋向于中晚唐。但他同时,上宗李杜,杂取唐代名家,加之学者冷静持守的理性眼光,故其诗歌风貌迥异于中晚唐的逼仄倾向。由此,合观诗之心声与心画,才完整共构了范浚作为南渡诗坛潜流人物之复杂独特的诗学心态。

四、结语

综合而言,理学诗人范浚与宋代南渡诗坛主潮相互悖反的诗学表征,主要根植于时代悲剧所酿成的内敛幽独心理。其文章虽不乏指点江山、切论时事的慷慨激昂,但诗歌别有幽情的样貌却无可避免地趋近于气骨顿衰的中晚唐,而非开元和元祐的博大气象。无意为诗人,却有志于学者的人生道路,虽使其诗学眼光居于上乘,但一味杂取唐人必然无法完成自我个性的艺术独创,故只能融入南渡诗坛的文化潜流,而重振宋代诗坛的任务需待陆游、范成大、杨万里等中兴诗人来完成。相比大众文化与俗文学而言,知识分子所担负的使命是推动精英文学的极大进步,但在文学史的无情淘洗下,后者也存在大量鮮为人知,却又发人深省的作家作品。不过,以范浚为代表的潜流作家所带来的启示,主要不在于提醒研究者去重树文史经典,而是旨在开掘既定诗史之下的士人心态史与生活史等文化思想富矿,不断反思潜流与显流的离合关系及其走向分化的历史动因,从而发现被大家名流所遮蔽的潜流力量的价值意义。

责任编辑 罗姝鸥

On Confucian Poet Fan Juns Tang-Style Mentality

of the Song Dynasty

Li Pengfei

Abstract:Traditional researches mainly focus on the literati who migrated to the South, while the local writers in Jiangnan who,despite being talented,did not gain much recognition. Fan Jun,as a Confucian poet,was concerned with national affairs but chose to live in seclusion. Instead of following the trends of the Yuan You style or the Jiangxi poetry school,he paid tribute to renowned Tang poets and was influenced by the poets of the mid to late Tang Dynasty. He pursued a poetic realm that was elegant and solitary,yet not constricting or narrow. This deviation and mismatch between his poetic ideals and creative personality can be attributed to his chosen model of inspiration as well as his personal experiences during the transition from the Northern to the Southern Song Dynasty. It also reflects a unique tendency in the poetry scene of the Southern Song period,where there was a preference for reviving the Tang Dynasty style instead of adhering to the prevailing Song Dynasty style. This exploration not only offers multiple layers of poetic significance worth interpreting but also provides an important case study for further understanding the value and significance of literary undercurrents.

Key words:Fan Jun;Confucian poet;poetry scene of the Southern Song Dynasty;literary undercurrents;homage to the Tang Dynasty

作者简介:李鹏飞,复旦大学中文系博士后,200433。 “显流”与“潜流”,作为文学概念的正式使用,最早见于董健、丁帆、王彬彬主编的《中国当代文学史新稿》(北京师范大学出版社2011年版,第198页)。主要用以界定某一时期内的作家作品是合乎政治规范而被社会主流认可的,还是与之存在固有距离而成为支流的;创作与传播方式是公开的、还是隐蔽的。本文的理解有所变化,是把两者视为某一时期内的作家作品在广阔的文学接受史中所呈现的现象。作家作品的“显”与“潜”,既受到当时政治、经济、文化等环境因素的影响,又会因接受者审美意识的发展变化而出现互相转化。

参见莫砺锋:《郭祥正——元祐诗坛的落伍者》,《中国典籍与文化论丛》第5辑,中华书局2000年版。

本文所引范浚诗文,皆出自《范香溪先生文集》,《四部丛刊续编》,商务印书馆1934年版,后不再一一标注。

严羽云:“元祐体,苏黄陈诸公。”参见郭绍虞:《沧浪诗话校释》,人民文学出版社1983年版,第53页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(五)》附《蒙斋先生遗文》,《四部丛刊续编》,商务印书馆1934年版,第5b-6a页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(一)》序,《四部丛刊续编》,第21a-21b页。

〔清〕永瑢等撰:《四库全书总目》,中华书局1965年版,第1365页。

张剑:《范浚诗歌的多元视角》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2013年12期,第172页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集》卷七,《四部丛刊续编》,第4a-4b页。

范浚引用化用唐人诗例,张剑《范浚诗歌的多元视角》列举颇多(参见《西南民族大学学报(人文社科版)》2013年12期,第178-180页),但本文并未因袭,而是额外补充。

前引李白诗,见瞿蜕园,朱金城:《李白集校注》,上海古籍出版社1980年版,第786页、第989-990页。

〔清〕杨伦:《杜诗镜铨》,上海古籍出版社1998年版。下引杜诗,皆出此书,不再一一标注。

〔清〕赵殿成:《王右丞集笺注》,上海古籍出版社1986年版,第187页、第128页。

〔清〕彭定求等编:《全唐诗》卷一百三十九,中华书局1999年版,第1414页。

佟培基:《孟浩然诗集笺注》,上海古籍出版社2000年版,第360页、第315页。

朱金城:《白居易集笺校》,上海古籍出版社1988年版,第1986页、第3851页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(五)》附《蒙斋先生遗文》,《四部丛刊续编》,第5b-6a页。

〔唐〕陆龟蒙:《唐甫里先生文集(五)》卷十八《书李贺小传后》,《四部丛刊初编》,商务印书馆1922年版,第43页。

严羽云:“以人而论,则有……李长吉体、李商隐体(即西昆体也)、卢仝体、白乐天体。”(《沧浪诗话校释》,第59页)

〔宋〕倪仲传:《唐百家诗选原序》,〔宋〕王安石《唐百家诗选》,《文淵阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第1344册,第565页。

〔宋〕倪仲传:《唐百家诗选原序》,王安石《唐百家诗选》,第565页。

〔宋〕陈振孙:《直斋书录解题》,上海古籍出版社1987年版,第444页。

〔清〕朱彝尊:《竹斋诗集序》,〔清〕裘万顷:《竹斋诗集》,《文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版,第1169册,第424页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集》卷七,《四部丛刊续编》,第3页。

〔汉〕许慎:《说文解字》,中华书局1963年版,第84页。

《孟浩然诗集笺注》,第357页。

《孟浩然诗集笺注》,第371页。

《王右丞集笺注》,第249页。

齐文榜:《贾岛集校注》,人民文学出版社2001年版,第543页。

《贾岛集校注》,第93页。

林继中:《王维情感结构论析》,《文史哲》1999年第1期,第83页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(一)》卷二,《四部丛刊续编》,第8页。

欧丽娟:《唐诗的多维世界·序》,北京大学出版社2020年版,第2-3页。

〔清〕叶燮:《原诗》,人民文学出版社1979年版,第67页。

《四库全书总目》,第1364页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(一)》序,《四部丛刊续编》,第4b页。

〔清〕郭庆藩:《庄子集释》,中华书局2004年版,第697-698页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(五)》附《范蒙斋先生遗文》,《四部丛刊续编》,第6a页。

〔宋〕范浚:《范香溪先生文集(三)》卷七《登八咏楼赋》,《四部丛刊续编》,第4b页。

《庄子集释》,第668页。

《庄子集释》,第242页。按:该句下文曰:“夫大块载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。”然范浚云:“世诵其说。予独以为妄辩,作《过庄赋》。”按此可见其于庄子思想之取舍。