董仲舒“大一统”理论与“中国式”国家治理

2024-01-25顿一鸣

臧 明,顿一鸣

(1.河北大学 马克思主义学院,河北 保定 071066;2.中国人民大学 国学院,北京 100872)

外国汉学家或认为“大一统”为历史的虚构,或指出“大一统”在中国历史发展中的作用并不明显,或强调“大一统”体现了中国古史的等级观念。 “大一统”的意义究竟为何? 农耕传统、科举制度、儒学等因素的确从经济、政治、文化等方面确保了国家的一体化。 如战国时期,拓荒引发的土地意义变化和生产方式变革构成了一统社会转型的根本动因。 但作为治国理念的“大一统”,不仅厘定了诸王朝的正朔,还将“一统”视为最高的政治目标,并与历法相契合,形成制度。 而在践行中,“大一统”又与民族祖先、文化观念、社会治理等密切关联,成为了中国历史发展的重要标识。中国传统的大一统理念主要体现在地理观、政治观、思想观、民族观等方面。 从地理范畴的文明肇始,到思想范畴的价值认同,再到董仲舒等汉儒将“大一统”融入汉帝国的改制,使得“大一统”在思想文化领域树立起的礼仪标识以及其对社会的整合,成为了中华民族多元一体格局形成的重要动因。

一、统一与一统

自19 世纪始,西方形成了所谓东方专制主义的认识,如孟德斯鸠、黑格尔、韦伯,一直追溯到20 世纪的韦伯和魏特夫。 然而,中国从“统一”到“一统”,并非仅依靠军事或对水利等资源的控制,德治才是最重要的手段。 “统一”通过“强制的力量(征服)”来划一整个政治社会,而“一统”则是通过“道德的力量(王化)”来维系整个社会政治秩序[1]293。 无论是苏秉琦的区系理论,还是费孝通的多元一体主张、严文明的花瓣学说以及张光直所强调的区域互通,都在探讨中国古史系统如何由分裂走向“一统”。 黄帝,标志着以生产力发展为基础的军事盟主的出现;帝颛顼和帝喾,代表了世俗权力和宗教权力的整合,君巫合一的统治方式得以确立;帝尧和帝舜时期,“德”治观念形成,国家统治形态进一步完善,华夏历史的人文底蕴基本奠定,标志着“中国”观念的萌芽,是真正意义上的“最早中国”[2]16。

陶寺遗址出土的“龙盘”“鼍鼓”“特磬”等文物见证了以礼乐为表征的德治文明大传统的演进,吴越等其他族群在保持自身小传统的同时,也接受了礼乐文化的大传统,并融入了青铜礼器文化圈,“大一统”观念业已形成。 春秋战国时期,“青铜礼器文化圈”已北达长城内外,南到广东、福建北部,东到东海,西到甘肃、四川部分地区,覆盖了长江和黄河流域的绝大部分地区。 中国周边文化不断接受中原礼乐文化大传统及其背后的祖先崇拜信仰、宗法政治理念与制度,形成了共同文化认同心理。

殷周时代可能已经有了“中国”意识,但只有到秦汉建立统一帝国,先推行“一法度、衡石丈尺,车同轨,书同文字”,后在思想上“独尊儒术”,在制度上“霸王道杂之”,一个初步一统的“中国”才真正形成。 秦汉历史发展的关键因素之一,就是帝国内部的去军事化和对国家边境的边缘族群所开展的军事活动。 在制度(文字、货币、行政、法律、度量衡以及交通上整齐划一)、文化(通过政治力量,建立共同的生活习俗与文明规则,由帝国统一去除地方化,建立共同的信仰,通过历史书写确立帝国边界,形成共同历史记忆)、社会(政治上有共同国家观念,社会上形成声气相通的群体,思想上有共同伦理的士大夫阶层)等方面的推进,则使“中国”成为一个具有内在同质性的国家,形成国族的自我认同,于是有了明晰的“中国”[3]2-3。

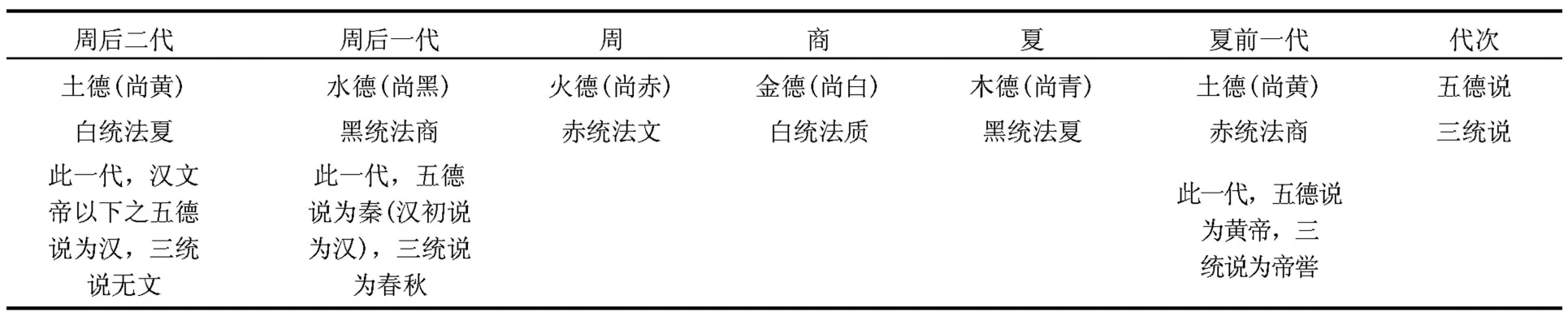

国族认同的关键在于国格的形成。 董仲舒的儒学不仅吸收了孔孟关于人格完善的学说,还借鉴了荀子从政治方面探讨“人”的思想,二者融会的结果即是国格[4]219-220。 儒家的基本理论(孔孟讲的仁义等)是国格的内核,而以此建构的系统论宇宙图式附会于阴阳五行之说,并通过“人与天地参”的方式将个体、家、国契合到了一起。 武帝之时,“董仲舒请使列侯郡守岁贡士二人,贤者赏,所贡不肖者有罚,以是为三代乡举里选之遗法也……首重太学,庶知本矣。 不推太学以建庠序于郡国,而责贡士于不教之馀,是以失也”。 在选贤、教化的基础上,董仲舒主张用孔子之术来表达自己的政治诉求。 “仲舒之策曰:‘不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道。’此非三代之法也,然而三代之精义存矣。 何也? 六艺之科,孔子之术,合三代之粹而阐其藏者也。”[5]48-50“天人三策”拟定了阴阳刑德的思路,明确制度与教育的策略,寻找宇宙与历史的依据,并强调了思想文化的统一对于民族国家意识形态塑造的重要作用。 儒学渐渐进入思想世界的中心,也逐步渗透了普通人的意识与生活。 阴阳配性情,五行配五常,以天人相应为理论,凸显君主权威,并建立相应制度与法律的儒家也从此改变了先秦儒家象征主义与人本主义的性质与路向[6]269-270。 在儒家思想参与整合社会秩序的基础之上,董仲舒的“三统说”则为“大一统”政权的构建,寻找到了受天命承正统的依据(参见表1)。

表1 三统说的循环顺序

董仲舒的“三统说”接受了思孟学派的天命说,而使其成为了儒教的宣传者,接受了荀子的变革观,而使其成为了革新的指导思想。 荀子所说的“道不过三代”和公羊的三世之说即三统说的前身。 所以“三统说”不尚五德而尚三统,在三统学说的历史中,以董仲舒所说最为详细。 董子的三统说影响深远,以至于汉武帝的太初改制乃至汉中叶以后的政治与文化都没有跳出他的范围。

董仲舒言周代“尚推神农为九皇,而改号轩辕谓之黄帝”[7]199。 在帝德谱系中,先有“圣王”,而后有“天子”,然后有“三王”,再有“五帝”,次有“九皇”。 而“远者号尊”“近者号卑”[7]200。 而且汉武帝认为汉代之德性应与黄帝相同,皆隶属于土德。 至此,黄帝就成为了改制的圣统。 改制的内容,既有“历各法而正色”“作国号,迁宫邑”,又有“礼乐各以其法象其宜” “易官名,制礼乐”[7]185-186。 其体现了新君的受命于天。

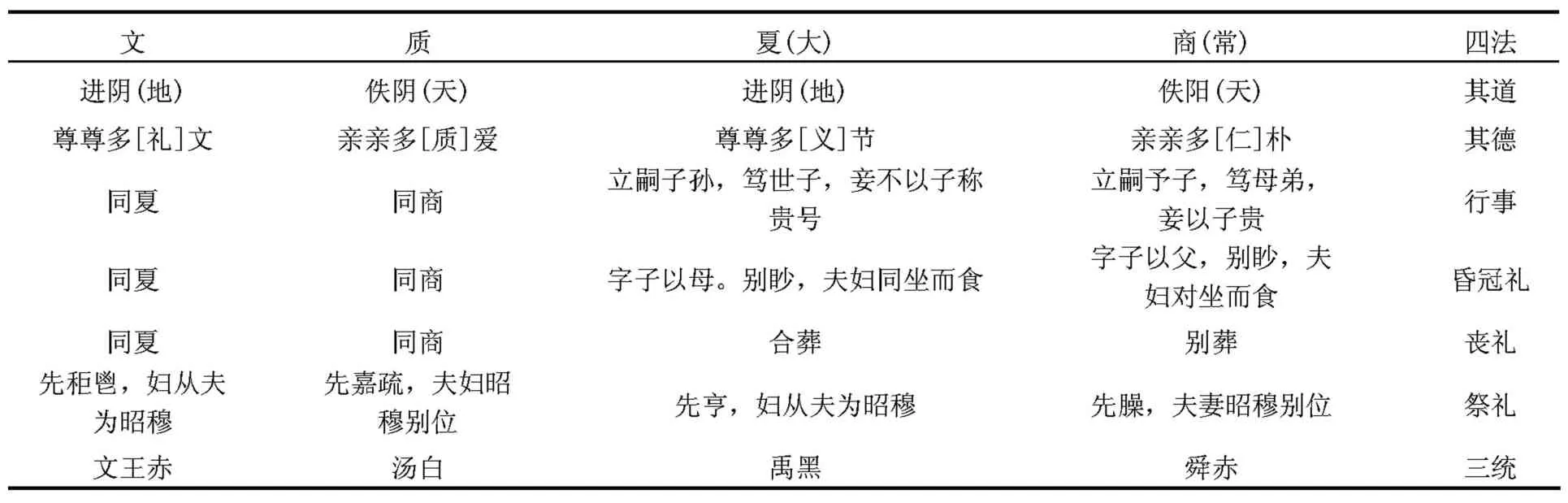

“一商一夏,一质一文”,是三统说主张的四种不同礼乐制度。 董仲舒强调,“秦受亡周之弊,而亡以化之”,而“汉受亡秦之弊,又亡以化之”。武帝继位后,“夫继二弊之后,承其下流,兼受其猥,难治甚矣”[7]17-19。 董仲舒认为,当天命转移、政权更迭时,继承者应以前朝治世程度作为是否更化天命德性的标准。 继治世者固然其道统守一,但继乱世者则因前代失道而必须更化。 董仲舒立足“四法”(参见表2)对汉武帝之前的诸多政策进行全面的革新,论证汉朝的正统地位与合法性,进而维持与保障汉代大一统政权的稳定。董仲舒“大一统”理论逐渐成为了当时社会的主旋律,既强调统一思想,建立国家意识形态,通过文化的一统实现政治的一统,又主张维持中华民族领土的统一,通过地域的一统实现民族的一统。

表2 三统说的四法

“大一统”的影响并不限于一时一事。 在周朝中期后,中国文化和政治迅速扩张到边远地区,中国社会有机会发展成为一个由许多地方文化构成的异质体,各自有着自己本地的传统和信仰,为了在此社会基础上建构一个持久的统一帝国,不单单需要政治权力的成功。 “大一统”赋予上天的人格化特征及其对人类活动关系影响的伦理政治上的意蕴,对众多的地方性宗教传统产生了普遍的辐射作用,进而将地方神灵整合进统一的信仰。 阴阳五行蕴含的道德伦理则阐释了治理包括汉族与少数民族的普遍基本原则,促进了统一多民族国家的持续发展[8]87-88。

二、物象与礼仪

“儒之名盖出于需。 需者,云上于天,而儒亦知天文,识旱潦。 古之儒知天文占候,谓其多技,故号徧施于九能,诸有术者悉晐之矣。”此外,“儒者,知 礼、 乐、 射、 御、 书、 数, 以 六 艺 教 化 于人”[9]149-150。 可见,物象之学亦是儒家的重要学旨。 但随着儒家对各种“器物”的诠释,逐渐由“物象”向“礼仪”转变,导致了儒家人文经典的诞生与博物传统的衰败。 儒家之兴起,为子学时代之开端;儒家之独尊,为子学时代之结局。 及汉之初叶,政治上既开以前所未有之大一统之局面,而社会及经济各方面之变动,开始自春秋时代者,至此亦渐成立新秩序;故此后思想之亦渐归统一。秦皇、李斯行统一思想之政策于前,汉武、董仲舒行统一思想之政策于后,皆代表一种自然之趋势。孔子虽注重礼,而尚未有普通理论,以说明礼之性质,及其对于人生之关系。 儒家以述为作,孔子之言礼,盖述之成分较大,而作之成分较小[10]296-298。以叔孙通、董仲舒为代表的汉儒则立足以前之典籍,制定了涉及政治、社会的新礼仪,又理想化之、理论化之,使大一统时代的礼仪制度秩然有序。

在像中国文明这样一些复杂的文明历史中,很难描绘出一幅各自孤立的群体加上与下层分裂而内在统一的知识阶层的图景。 即使官僚政府的权力有限,文化国家的观念也标志共同文化观念(儒家的礼制)的普遍存在,它把国家和群体联系在一起,并维系着政体。 国家稳定的基础在于这些群体(官僚及社群)是在从自己独特的视角来理解更广泛的文化与政治秩序。 在农业社会中,许多人都从不同的层次上意识到了其文化与身份。 董仲舒在《春秋繁露·三代改制质文》《春秋繁露·观德》等篇中将公羊学的“大一统”注解为“立元正始”与“王者独尊”,指出“王”并不是周文王而是“受命之新君”。 从礼仪而非律法上奠定了王权的至上性,而改制则是天命使然。 东汉的公羊家何休,“不但对蕴含‘大一统’之义的公羊学‘五始’说作了系统阐发,而且还别开生面地将公羊学‘张三世’说与‘异内外’说相结合,改变了早期公羊家‘夷夏之辨’的主张,从而提出了‘夷狄进至于爵,天下远近小大若一’之说”[11]103。 为建设中华民族共同的传统、符号、共享历史记忆和共同的文化参考提供了可能。

尽管汉武帝以后,中国知识人特别是儒家学者,在思想上渐渐聚焦社会伦理和政治秩序,论述上倾向人文精神和理性主义,使这些具体知识和技术在儒家的解释中渐渐被哲理化,所以,这些有关天地人的知识总在上层文人中渐渐边缘化,并渐渐在中古中国分化出若干支系,或者成为谶纬之学,即将具体的天文地理知识提升,攀附经典中的意义;或者成为注释训诂之学,即将这些草木鸟兽鱼虫之名,文本化为经典的附庸。 但是,此种物象之学仍在世俗社会中顽强地延续,并在一般知识与信仰世界中产生着影响[12]2-4。

儒家的物象之学同样衍伸到了董仲舒的“大一统”理论。 董仲舒将人道的根据和“元”合一,一元之中含有天元和人元,一统既是天的根本,也是人的根本。 人虽承天地之气所生,随四时而有生死,但人之所以为人的道理,在天地之先,与天地同功,并归于一元。 如此,董仲舒为人类的道德、历史、政治、文化寻找到了终极性的与天道统一的理论依据。 《易纬·乾凿度》等谶纬文献则将一元作为宇宙开辟和文明开辟的历史起点,创造了元的神话,将“大一统”拓展到了宇宙论的领域。 此外,谶纬之学还发展了“大一统”的阴阳五行框架。 《易纬·乾凿度》将五德与阴阳五行学说配合,还将此系统与儒家经典《易经》的卦象相配合。 董仲舒的五德并没有直接与五行相配,而是通过司农、司马、司营、司徒、司寇五官间接配合。 而《乐纬》《孝经纬》以仁义礼智信直接配合金木水火土,进一步稳固了以五德配五行的观念,夯实了“大一统”的伦理道德基础[13]249-256。

梁启超曾言:“然则造此邪说以惑世诬民者谁耶? 其始盖起于燕齐方士;而其建设之,传播之,宜负罪责者三人焉:曰邹衍,曰董仲舒,曰刘向。”[14]353董仲舒的“怪诞之说”影响甚大,而其对阴阳家的学说多有借鉴。 “邹衍书及其他诸书皆不可见,可见者有董仲舒之《春秋繁露》。 仲舒二千年来受醇儒之徽号,然其书祖述阴阳家言者几居半。”[14]358-359“屈君伸天”“屈民伸君”是实现一统的前提,“天人感应”则是践行“大一统”的重要手段,这不仅使儒家的物象之学拓展到了政治领域,还因阴阳五行的延展性与比附性,加之谶纬之学对“大一统”天人互动模式、伦理架构的完善,使“大一统”获得了广泛的信仰认同。

对“天命”观念的信仰以及在此基础上的“感生神话”和“绝地天通”,神化和强化了王权,并奠定了王权政治的合法性及合理性。 祖先崇拜及其祭祀活动加强了血缘部族之间的团结,维护了社会秩序,强化了各民族间的文化认同感。 多神信仰使拥有文化差异的华夏各民族能够和谐相处、相互包容与融合。 因此,“大一统”成为了华夏各民族的价值共识[15]46。 即便是在宋代,“大一统”仍是信仰世界的嬗变趋势。 等级化的神灵和信仰体系是这种统一化神界的重要特征。 宗教时间和空间在这种体系的基础上得到了构建。 官府的批准在这种等级结构的形成中发挥了重要作用,但它的具体内容会因为民间信仰版图的变迁而产生相当程度的改变,如果以神祇神力大小和权威的辐射范围为依据,按照由小到大的顺序,可分为家神信仰、土地神信仰、统治神信仰、区域性信仰四个层次。 这四个层次并没有严格的主从关系,通神的手段变得更加平易近人,一些家境殷实的修佛之人会建造石雕来教化民众。 “大一统”观念通过信仰世界,延伸到了社会的日常生活,不仅平复了个体的焦虑,更使官府和制度性的宗教权威能够借助区域信仰来实现地方社会与中央政府间的相互认同。

礼仪与物象彰显了儒学兼具大小传统的特质。 “大传统”源于学校、神庙,传于知识阶层(统治阶级),被文字所记录,并得以传承。 “小传统”源于村社,传于俗民,无文字记载,并不被重视[16]70。 叶舒宪则另辟蹊径,强调先于文字而存在的口传文化为“大传统”,依靠文物、图像、遗址等进行研究;后于文字而出现的书写传统为“小传统”,依靠口传叙事、仪式、民俗进行研究[17]14。 无论对大小传统如何界定,儒学满足了不同阶层、不同区域、不同民族的价值诉求与心理期盼,成为了中华民族的底色。 物象与仪礼或泾渭分明,或相互融贯,儒学既可以立足于精英思想,通过学者们的改造,以及官吏、族长、乡民等各色人物的传播,进而将国家制度、社会风俗、农村生活关联到了一起。又可以立足于民间文化,通过信仰的浸染,以及人口流动、经济活动、乡村仪规等方式,进而将祖先祭祀、地方宗教、历史记忆相契合[18]22。 这些都促使“大一统”在国家对地方的政治辐射以及地方社会整合到国家的历程中扮演着重要的角色。

三、何以中国

国家的肇始、发展以及现代化进程,并不完全取决于科技、工具理性以及个人权利。 古希腊城邦是“生活共同体”,城邦的宗教不是别的,正是对城邦共同生活目的的理想表述或认可;中世纪教会是“宗教共同体”,各个国家地区全部在基督教会(教皇)的统治之下[19]118-139。 而古代中国的国家治理则是家国同构的天下,以个体的民族认同为基础。自秦、汉建立统一多民族国家以来,虽有过短暂的分裂,但统一一直是主流。 中国从未被征服过,世界诸文明古国中,只有中国历史连绵不绝。 中国人这种伟大的民族精神与力量,其根脉与魂脉皆深植于数千年历史之中。 文化是民族认同的核心要素,深入发掘“中国”之所以为“中国”的环境与文化底蕴,无疑会更全面地澄清我国统一的多民族国家形成的历史轨迹[20]1。 中国很“特殊”,中国人有自己处理问题的方式,也善于倾听别人的意见和吸纳别人的东西,但倾听和吸纳的方法又是“中国式”的,治国理政的方式也异于西方。

“中国人比世界任何民族都成功地把几亿民众,从政治文化上团结起来。 他们显示出这种政治上、文化上统一的本领,具有无与伦比的成功经验”[21]283-284。 春秋战国之时,诸强争霸,秦统一六国后,力图汇合不同地域的文化,但未成功。 到汉武帝执政期间,地方分裂势力丧失殆尽,加之推行以儒术为内核的“大一统”,进行更化改制,以汉族为主体的多民族国家才真正形成[22]5。 “大一统”理论解决了任何王朝都要面对的政权正当性、君权神圣性、人性与教化、社会控制等问题,在它的主导下西汉建立了新的统治秩序。 帝国(国家)意识形态会展现在学校、传播、政治、宗教等各方面,但其有一个核心,在欧洲中世纪,这个核心是教会;在董仲舒“大一统”理论中,扮演意识形态国家机器核心的则是儒学。

儒学的确在政治层面为“大一统”的实现提供了“和而不同”的价值理念。 如“五常”八德”等道德规范,既适合中国农业文明,又为游牧民族提供了极具吸引力的“礼仪”选项。 秦统一帝国,以及随后更稳固的汉帝国,皆可视为华夏争夺、维护与分配共同资源的政治体。 秦、汉帝国也建长城以维护南方资源。 燕长城与秦、汉长城代表华夏集团极力保护的资源边界。 被排除在此资源界线外,或被纳入其中,都使得燕山以北的各个半游牧的贵族统治集团崩解,辽西地区人群在经济上进一步畜牧化、移动化,在社会上也进一步地自主化、平等化。 “任何一个王朝总要设立太学、国子学,讨论经义,制订‘新礼’,以便维护国家的长治久安”[23]204-205。 随着少数民族不断入主中原,儒家之“礼仪”成为了维护王朝一统的重要手段。

魏晋南北朝是中国历史上秦汉“华夏帝国”转变为隋唐“中原王朝”的关键时期。 面临急速的社会与经济变化之需要,如何维持体制统一和政权独立,是传统君主制国家面临的问题与考验。所以,帝国性质的转变,主要是部分的匈奴、西羌、鲜卑部族迁于塞内,他们吸取华夏文化中糅合儒、法的礼仪教化与治术,配合原有之游牧部落与部落联盟等组织概念,尝试建立兼治长城内外之民的政权。 六朝时期入主中原称帝的胡族统治者,皆“总内外之任,兼华戎之号”,集皇帝、单于双重身份于一身。 这种组织形式呈现二元化的特点,既适用于少数民族的部落组织,也适用于华夏文化的管理体系。 此外,“华夏”的内涵在魏晋南北朝至隋唐时期也有很大的变化,在华夏或汉族的祖源记忆上,他们由“黄帝之裔”成为“炎黄子孙”。 在这一时期,儒家“大一统”思想被少数民族政权得以认可、继承和创新。 少数民族统治者一方面接受了华夏族的正统观,如构建“华夏之汉”的族群认同,另一方面反对传统的“夷夏之辨”,宣称天命在己,并将自家王朝纳入“五德终始”运转体系之中。 虽说这一时期的少数民族统治者大力学习中原文化、发展儒学,但并不代表这些胡族统治者对华夏文化正统观的完全认同,少数民族政权接受并创新儒家“大一统”思想之目的首要是为了消除华夷之间严明的界限,淡化自身“夷”的色彩,迎合汉人的“内诸夏而外夷狄”的观念,以获取汉人的认同,最终目标是为了实现自身政权能“混六合为一”。 魏晋时期北方少数民族政权在“大一统”思想上的创新与实践,为后来的辽、金、元、清等少数民族政权提供了经验借鉴。

隋唐至于清代,无论入主中原者是蒙古、契丹、女真或是华夏,所建立的皆是中原王朝。 契丹国辽道宗认为“文物彬彬,不异中华”,认为自身也是华夏文化的一部分,以至于令北宋等诸国称臣,自立正统[24]106。 金太祖完颜阿骨打在灭辽兴金时言:“辽政不纲,人神共弃,今欲中外一统。”[25]38至于蒙元时期,“大”的观念在蒙元帝国的统治思想中得以充分体现。 在元之前,历代王朝之国号从不直曰“大”,所谓“大汉”“大唐”只是尊称,并非载于史册的官方称号。 忽必烈采纳《周易》中“大哉乾元,万物资始,乃统天”的思想内涵,定国号为“大元”,改“汗”为“皇帝”,无不体现着中华“大一统”之思想。 至于清朝,将“满汉一家”“天下一家”乃至“四海一家”定为国策,可看作是“中外一体”“大一统”思想的另一种表达。 中原王朝有其一般的性质,如“大一统”的治世目标、建立在儒家政治价值传统上的官僚体系与治民之术。 然而,“和而不同”的价值理念同样使“大一统”理论吸纳了少数民族的治国之策,如辽、金、元、清等王朝兼治草原部族的组织机构,实现了国家的长治久安[26]278-283。 可见,中国有着与西方截然不同的族群观念,即便“夏”“夷”观念贯穿整个中国古代史,“夷夏之辨”“夷夏大防”思想存在于古代中国的主流思想之中,但在不断的民族融合下,在元、清等少数民族政权的影响下,“夏夷一体”观念渐渐占据主流。 自金以降,直至清朝,少数民族政权不仅完全接纳了董仲舒“大一统”思想,并将自身亦列入中原王朝之列。 这样一来,“华夷之辩”与“正统论”被传统中原华夏王朝所垄断的格局被彻底打破,反而成为少数民族政权宣扬自身合法性的理论武器。 在“大一统”思想不断变化发展的过程中,“华夷”的边界渐渐淡化,而“中华”“中国”“天下”等概念的内涵不断地扩大。 以清为例,清朝统治者从自称建州、到北朝自居,乃至自称“中国”“天朝”,清室皇帝逐步继承和发展了辽金元以来的“大中国”观,以至于鸦片战争后,清廷在与“外夷”对抗中,逐渐将自称“清朝”改为自称“中国”并用于外交。至此,“中国”一词不仅是地缘名词,而且是国家的称呼,这意味着近代时期的清朝已然开始了从王朝国家向民族国家的转变,为今后中华民族意识觉醒做了思想奠基。

一统虽是主流,但其间亦有分裂,儒学则为“大一统”的实现,在社会层面提供了信仰空间。魏晋、尤其是晋室南渡以后,在礼文不完备和条例的解释不统一的双重困难下,礼学家只能随时制订新礼,或赋予旧礼以新的意义。 “变通”成为这个时代制礼的最重要原则。 儒学之所以能够在逆境中力挽狂澜成为六朝的重要思想信仰,除了自身所固有的道德准则、“和而不同”的文化观之外,“物象”与“礼仪”兼采的特质使其可以被普遍地适用于人类的一切文化以及权威发挥作用的所有生活境遇之中。

六朝之时,儒学是否失去了学术的话语权?民者为六、教者为三,面对释道的冲击,儒学自身也在变革、图新。 在经历了贵无、竹林七贤、崇有等阶段后,儒家将道家的“自然”“无为”等概念植入内圣外王之道,构建起了“内儒外道”的新理论体系。 与此同时,儒学又将自身的道德伦理标准与佛教的“因果报应”“转世轮回”等学说相契合,既使佛教置于名教之篱,又使儒学平添了些许对于生报、后报的憧憬。 道之玄德辅以佛之玄妙,儒学的信仰世界初见端倪,而国家、家族对于礼治的热衷,士大夫们先天的儒学底色,则确保了儒家的信仰既能用于治道,又能抚慰心灵,拓宽了董仲舒等人开辟的从此岸人生到彼岸意义世界的通道,不仅促进了民族融合,还塑造了中华民族独有的文化底色。

到了宋代,随着“士”身份属性的转变,以“文人”为主体的“地方文化精英”成为倡扬儒学的中坚力量,儒家礼仪灌注到基层组织,乡民才有机会以道德教化来“填充”自身的信仰空间(参见表3)。

表3 唐宋士的转型[27]47

宋儒产生于晚唐五代乱世之后,兵革不息,生灵涂炭,哀鸿遍野,其是在人们饱尝历史动荡和磨难的痛苦之后重建儒学的。 他们深切地体验到人类实存性焦虑和制度性焦虑的真实含义,希望打破汉唐以来的以传经为儒、以训诂章句为学的旧传统,直接以孔子内圣外王之学为标准,紧扣唐宋社会之变革,为民众提供更广阔的信仰世界,进而重构政治、文化秩序,实现天下的统一和安定。

“在中国的社会空间形成和景观的仪式建构过程中,‘地方’(place,或译‘区位’)具有根本性的意义,由此,‘地方’对于中国人的社会存在方式来说也具有根本性意义”[28]80。 进入明清,二元化的“乡绅社会”并没有使中央与地方渐行渐远。儒者们渐渐将政治、伦理、哲学紧密纳入正规与非正规教育形式之中,有目的、有意识和卓有成效地传播理学思想并使其制度化、民俗化。 儒学价值观具有深厚的环境与人文基础,历史上的儒学成功的传布以及循吏、乡村文人的文化责任感,有力地、不停顿地推动着思想对制度的影响以及高层文化与基层文化之间的相互沟通[29]6。 区域秩序虽有特殊性,但儒学提供的信仰空间在中央与地方的互动认同中沟通了二者的“权力文化网络”,使权贵、官僚、乡绅、家族形成了声气相通的稳定共同体,巩固了“多元一体”的治世格局。

在漫长的历史进程中,中国经历了不同社会形态下的国家治理体系,而“大一统”理念始终贯穿其中。 无论是分裂还是统一,无论是早期中原华夏王朝主张的“华夷之辩”的“大一统”,还是后期少数民族政权发展的“华夷一家”的“大一统”,都成为中央政府确保合法性的思想武器。 “大一统”不仅维护了中央的权威,保持了政令的畅通,还将礼仪教化运用到社会治理当中,树立了正统的意识形态,对国家力所不及的事务进行了有益的补充。 “大一统”理念也经由常识化、制度化、风俗化,逐渐从中央延伸到地方,从城市拓展到乡村,从信仰世界走入民众的日常之用,实现了异于西方的“中国式”的“国家大一统”。

结 语

公羊家解《春秋》,以“大一统”为核心。 董仲舒的“三统说”与何休的“张三世”是公羊家在不同历史时期对“大一统”的两种不同阐述:前者是公羊家在汉帝国方兴未艾之际,在其政教体系建立过程中,对其历史性焦虑的回应和形而上困惑的解答;后者是公羊家在经历了帝国的重构之后,对帝国现实处境的反思和未来图景的描绘,体现了公羊家试图用文化理想来提升帝国政治的努力[30]140。 自此,以儒学“礼仪”为价值标准,以“和而不同”为文化观,以“天下大同”为蓝图的“大一统”理论,成为了历代王朝的重要治世理念。

在这样一个连续性大于断代性(与欧洲相比)的古老文明笼罩下,中国的空间虽然边缘比较模糊和移动,但中心始终相对清晰和稳定,中国的政治王朝虽然变更盛衰起伏,但历史始终有一个清晰延续的脉络,而在宋代之后逐渐凸现出来的以汉族区域为腹地、兼顾边境的国家领土与国家意识,使得“民族国家”相对早熟地形成了自身的认同。 在此基础上,儒家的礼仪则成为了维系国家“多元一体”格局的主要手段。 下层组织规范是家庭伦理,基础是道德价值;中层组织表现为缙绅自治,依据是士大夫的道德精英主义;上层组织由政府行为来体现,基础是儒家的国家学说,凌驾于官僚机构之上的王权则源于天道或宇宙秩序[31]19。 国家上、中、下三个层次的权威都有了合法性来源,而在儒家“物象”之学的契合下,家国天下的边界虽模糊,但秩序却稳定。 即便国家分裂,没有按照统一的制度在运转,由于多种潜在的、内生化的势力在驱动,加之巨大惯性等因素,局部解体只是历史发展的副产品[32]186。

“大一统”理论传承了民族国家的正统,促成了不同文化间的认同,塑造了生活伦理的同一性,明晰了政府的管辖空间,彰显了“中国式”国家治理的特点。 此外,作为描绘理想政治形态符码的“大一统”精神,远远超越了制度纬度的内涵,一直存活下来并不断发展。 在现代化的时空语境下,“大一统”理论则有助于当代中国政治认同建构。