明清金华传统民居中的文字雕刻艺术研究★

2024-01-24刘国银

刘国银

(浙江广厦建设职业技术大学,浙江 东阳 322100)

浙江金华地区传统民居多以血缘、宗族姓氏聚集,具有鲜明特色的古建筑,经过笔者调研大量的金华民居,对金华传统民居细微观察发现,民居的文字雕刻从来没有湮没在精致繁缛木雕砖雕图案的光环之下,而是以其独特的装饰位置和装饰形式存在民居显眼又突出位置,也是传统民居建筑装饰的独特形式和重要元素。因此,本文主要从以下几个方面研究:金华传统民居装饰文字的历史文化源流、分布及保存现状、装饰文字的载体与内涵;金华传统民居文字雕刻的文化与书法艺术价值[1-4]。

1 金华传统民居装饰文字的历史文化源流、分布及保存现状

1.1 历史文化源流

1)商帮文化。调研的古村落大多都是当地富商或者达官显贵所建,婺商是浙商的重要一支,与其他地方的许多浙商一样,当代的婺商已在全国甚至世界同行当中确立了自己的地位。纵观金华地区民居,一般是明清时期较为出名的建筑都有商帮的痕迹,婺商无论在经济上还是在审美标准上对浙江金华的民居建筑都有极大影响。

2)宗族文化。金华民居多以血缘为纽带形成氏族村落,且多有谱牒可查,以宗祠为中心,住宅分布四周的布局特点,寄托了人们对家族凝聚和团结的共同向往,同时民居装饰文字的表述也是寄托家族长久兴盛的精神寄托,如在东阳白坦村福舆堂门洞上四字“规圆矩方”,出自《汉书·律历志上》:“夫推历生律制器,规圆矩方,权重衡平,准绳嘉量。”表示一个大家族的长盛不衰,每人心中都要有规有矩,为人处世达标准、合法度。

3)耕读文化。从民居搜集资料看,大多数民居无论是在哪个雕刻部位都会明喻或者隐喻氏族子弟看重读书,读书也向来是为历代人所仰慕的事情,所以在文字雕刻上也都希望宗族子弟能在学业上取得好的成就。如东阳下石塘村德润堂“种德锄经”四字,“种德”出自《书·大禹谟》:“皋陶迈种德,德乃降,黎民怀之。”意为施恩德于人。“锄经”出自《汉书·倪宽传》和《汉书·朱买臣传》的“带经而锄”。相传汉朝的倪宽跟着老师孔安国学习五经,但缺乏学习费用,所以他要为其他弟子们做饭,有时还要下地干活,但是每次他下地时总要带着经书,利用休息时间抓紧学习。汉朝的朱买臣家里比较贫困,买不起什么东西,生计主要靠砍柴来维持,但他又很喜欢读书。因此,朱买臣背着柴火边走边读书。“带经而锄”形容的就是生活贫苦依然坚持学习,用此等学习的精神鼓励读书的必要性。

1.2 分布及保存现状

笔者走访了金华大量的古民居,从调研发现,金华所遗留的传统民居文字雕刻非常多,如:金华寺平村、史家庄花厅、下石塘村德润堂、白坦村福舆堂、磐安县双溪乡潘氏宗祠等,并制成表格汇总。

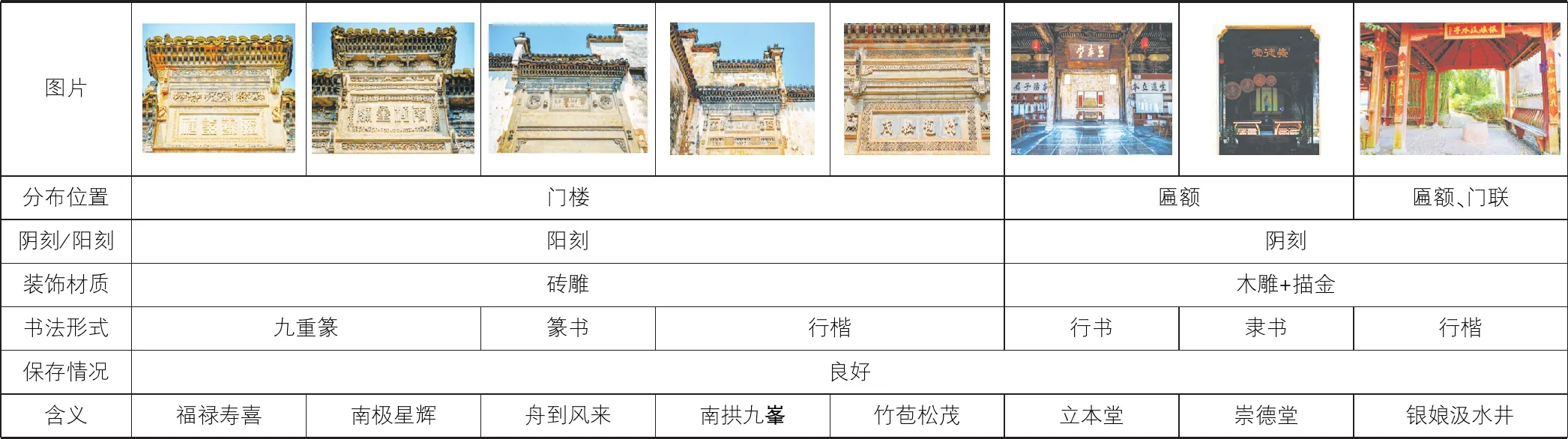

金华寺平村位于浙江金华市郊的九峰山下,始建于元末明初,历经700多年的风雨,村中依然保存着众多的古建筑,尤其以完整留存下来的7座厅堂之奇与美而为后世称道,寺平村的先人们在规划村落建筑之初,便是以道家与玄学中的“七星伴月”的理念来布局和建造了七座厅堂,分别是安乐寺、其顺堂、立本堂、崇德堂、崇厚堂、敦睦堂、百顺堂。将这七座建筑间用线连接起来便是“北斗七星”的图案。装饰文字的位置基本分布于门楼(最多)、匾额(次之)、门联。基本上每座厅堂都有装饰文字(见图1)。雕刻手法有阴刻、阳刻、描金彩绘等,展现的书法形式有九重篆、篆书、行楷,保存情况较好,大多与缠枝花卉、万字纹、山水、动物、铜钱等图案相结合。

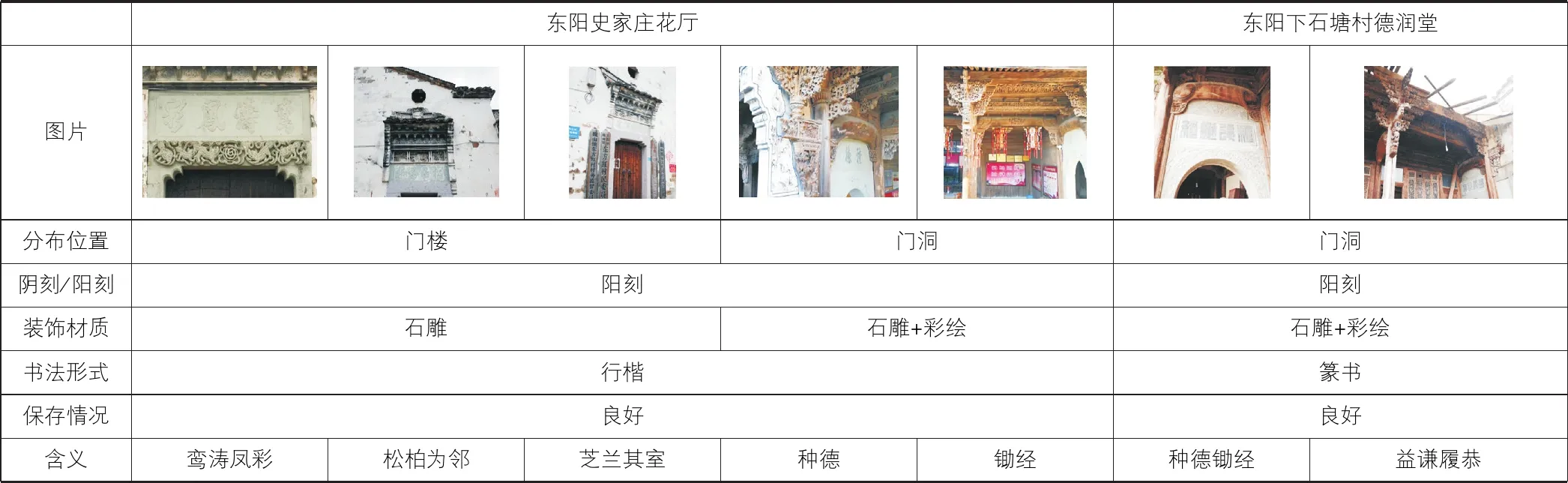

东阳的史家庄花厅被誉为“江南第一花厅”,堪称东阳木雕与建筑结合的代表,由正厅三间和东、西厢房各五间组成,左右对称,呈十三间头三合院平面布局。装饰文字多分布于门楼、门洞,字体形式较为丰富,分别有彩绘和雕刻等表现形式,且花草搭配较多(见图2)。当然有的门楼雕刻文字已经风化,但隐约还是可以看出字的痕迹[5-6]。

图1 金华寺平村民居文字雕刻基本情况

东阳下石塘村德润堂,俗称“千柱落地”,朝向东南,前后三进,由照壁、门楼、镇厅、后堂和两侧厢楼及左右重厢组成,呈棋盘式格局布置,门楼正前设照壁。门楼五开间,前厅后堂各三开间,左右各配耳房一间,两侧厢房各十三间二弄,左右翼以重厢各十九间二弄。正厅十架前轩后两双步构架,明间抬梁式用五柱,次间穿斗式构架用六柱,以木雕装饰为主,融石雕、砖雕、墙绘体等多种工艺,技艺精湛,堪称东阳清嘉庆时期的重要代表建筑。雕刻文字位于门洞之上,石雕和彩绘表现文字,以篆书形式展示(见图2)。

图2 东阳史家庄花厅、下石塘德润堂民居文字雕刻基本情况

磐安县双溪乡潘庄村潘氏宗祠,位于双溪乡潘庄村村口,建于清代,坐西朝东,气势恢宏。建筑主体结构为三房两进式,东西有马头墙,厅内有木柱10余根,柱上架梁,下有承拱,采用抬梁结构。祠堂的门厅、大厅横梁上雕有精美的花卉图案,寓意“花开富贵”,大梁两端雕刻有象鼻头图案,寓意“封侯拜相”,梁下雕刻着古代《封神榜》的英雄人物,个个栩栩如生。据《瑞山潘氏宗谱》记载:潘庄潘姓属浙东新昌的鐄鏗派,这是一个集文化礼堂、道德讲堂为一体的宗祠。祠堂外围为马头墙结构,“潘氏宗祠”四字写于正门之上。走进潘氏宗祠,发现一个特别之处:一般的古祠堂进门处都有一个很高的门槛,但是潘氏宗祠却要下五个台阶才能到门厅。需要走下台阶才能进入古祠堂,这也成为了潘氏宗祠独有的特色之一。潘氏宗祠最能一观的便是其匾额众多,整个祠堂包括《积善堂》《世德作求》《寿康共庆》《盛世黎民》《壅肃》《翰林院》等在内的11块匾额(见图3),每块匾额都反映了古时古祠堂的用途和对村民美好的祝愿。既有家庙,必有家规,自古以来,孝顺父母、敬长上、教子孙、敦亲族、睦乡邻、严祭礼、重宗祠、尊祖上、善继立的家训之道传承至今,潘氏后人谨遵先祖教诲,崇德向善,团结果敢。

除了这个宗祠笔者在调研发现另一处潘氏宗祠(见图3)。在东阳裘家岭村附近,相对来说保存的不是很好,地处较为偏僻,当地几乎已经无人居住,因为没人开门所以拍了宗祠外面照片,这个潘氏宗祠几个字与双溪乡的略微有差异,显眼的“潘氏宗祠”牌匾上就写着“错别字”:“潘”字右半部的“番”最上面少了一撇。据说当时是有故事的,村里一人考取功名,在试卷上把自己的潘姓漏写了一撇,在查问时,便说老家人都是这么写的,村里人便连夜铲掉祠堂牌匾上的一撇,而后为光耀门楣决定全村“潘”字均改少一撇,当然也因为根据祖先的笔误,无撇“潘”有了新寓意:有水、有米、有田。

2 金华传统民居装饰文字的载体与内涵

2.1 门楼

金华寺平古村落7座古建筑,文字装饰在门楼上运用到极致,崇德堂德门楼雕刻着“福禄寿喜”四字,寄托了厅堂主人对美好生活的向往,以阳刻手法雕刻与九重篆书法形式展现,根据砖雕特点,把字刻成了方形,使篆书看上去也极具装饰性。“福、禄、寿、喜”的两侧各雕刻着一只仙鹤,若是仔细去看,便可以发现仙鹤口中竟然还衔着字,字的笔画与仙鹤的嘴巴巧妙地构成“天”与“子”两字,下置一排外圆内方的砖雕,寓意金钱万贯;门两侧布满方形砖雕,寓意粮田万顷。

图3 磐安潘乡村潘氏宗祠、东阳裘家岭潘氏宗祠、麻车村万氏宗祠、诸暨斯宅民居文字雕刻基本情况

不仅主屋“崇德堂”的门楼砖雕精美,就连其东西两座次屋的门脸砖雕也不一般:东边院落门额上文字是“竹苞松茂”,苞和茂的意思都是茂盛,这个成语出自《诗经·小雅》:“如竹苞矣,如松茂矣。”门额上用这个词意在希望家门兴盛、子孙众多。在文字四周围绕一圈方形万字纹与花卉相组合,两边是麋鹿祥兽,整个门楼雕刻非常精美。西边的门面上的文字是“南拱九峰”,周围有各种人物雕刻相称。西边的次屋是堂主的书房“三吾轩”,取孔夫子“三省吾身”之意,强调读书人要加强自我反省,提高个人修养[7-8]。

崇厚堂门楼雕刻着“南极星辉”,寓意被祝寿者有南极仙翁寿星的光辉照耀,或寓意受赠此锁花者被南极仙翁寿星的光辉照耀,与日月同庚。左右旁门刻着“舟到风来”“鸢飞鱼跃”是篆书形式表现,出自吴均《与朱元思书》:“鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。”意思是看到这些雄奇的山峰,就会平息追逐名利的心。

东阳史家花厅门楼雕刻文字也非常多,在中门青石上雕刻着“鸾涛凤彩”四个字,鸾字是指一种与凤凰相似的神鸟,主要取其形容神鸟或俊杰之意。凤指凤凰,是中国古代传说中的百鸟之王,常用来象征祥瑞。出自晋·傅咸《申怀赋》:“穆穆清禁,济济群英。鸾翔凤集,羽仪上亲。”意味着当时住宅的主人希望子孙后代能够成为像鸾凤一样的人才。旁边门楣上雕刻着“芝兰其室”“松柏为邻”,与芝兰和松柏共处,体现主人向往宁静的田园生活。

2.2 洞门

洞门,也称门洞,是我国古代建筑中一种形制特别的门,兼具装饰性与实用性。通常在院墙、走廊、亭榭等建筑物上开辟洞穴,不设门户,不可关闭,供人往来通行。在东阳下石塘村德润堂洞门上有“种德锄经”“益谦履恭”,门一般都是拱形建造,字都是彩绘表现,字下是浅浮雕图案。文字出自《后汉书·邓骘传》:“功成身退,让国逊位,世外戚,无与为比,当享积善履谦之,而横为宫人单辞所陷。”可看出是希望做人做事能够谦逊恭敬礼让。另一处务本堂出现“立修齐志”,“立修齐志、存忠孝心”是成大事者必不可少的志向和美德。

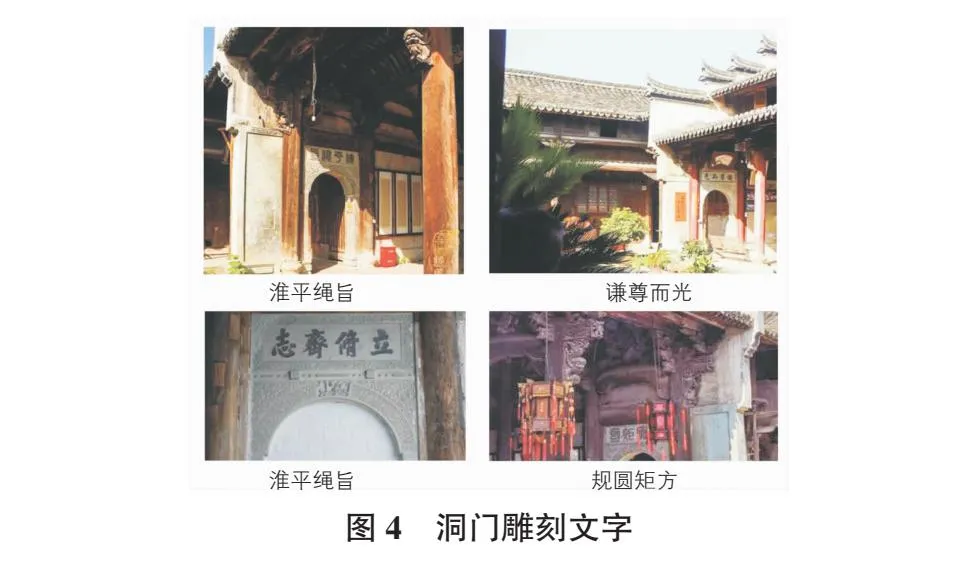

东阳白坦村的洞门文字遗留较多,有“淮平绳旨”“谦尊而光”“立齐修志”等文字(见图4),谦尊而光出自《易·谦》:“谦,尊而光,卑而不可逾。”意思是尊者谦虚而显示其美德。以上文字都是黑色彩绘表现,在黑白的马头墙上画着水墨山水画,也与文字色彩相呼应,门洞拱形一圈都有浮雕花卉、纹样等图案,字体形式有篆书、行楷、楷书。

2.3 匾额、门联

匾额对于古建筑中来讲是不可缺少的,相当于建筑的眼睛。《说文》载:“扁,署也,从户、册。户册者,署门户之文也。”它一方面有着装饰引导性的作用,用字显示着民居名称和性质,另一方面也是表达人们义理、情感类的文学艺术形式。如磐安县双溪乡潘庄村潘氏宗祠匾额上“文魁”,在古代,文魁是指文章魁首,也常用于科举考试。更有清钮琇《觚賸续编·两梦》这样说道:“乌帽绛袍,鼓吹登堂,指挥胥役,上文魁匾额。”匾额一方面寄托美好的愿景,一方面彰显主人家的地位,有的代表家族发展、或代表家族历史、或代表家族威望、更多的是代表家族姓氏。如崇德堂、积善堂、潘氏宗祠、万氏宗祠等文字书写。

楹联经常装饰在门口匾额的两边或楹柱上,它是一种对仗工整的对偶文学,在寺平村有这样一副匾额和门联,匾额上写银娘汲水亭,门联写“须知卿怜我,不慕月羞花”,祈祷人们对爱情的向往,传说堂主有一女,名为银娘,幼时极丑,因意外掉入村中水井后,竟然变美。明宪宗皇朱见深民间选秀,15岁的银娘因才貌双全,天生丽质而被选入大内侍君,后被策封为淑妃。

2.4 墙面、顶面装饰文字

白坦村古民居,文字保存较好,在门厅两边朝内侧的青砖墙面上各有一方书法刻石对联(见图5)。位于门厅右侧墙之上的为“读君陈篇惟孝友于兄弟”,意为:读《君陈篇》,要记住孝敬父母,友爱兄弟,才能施政有令,有所作为。左侧墙之上的为“遵司马训积阴德于子孙”,意为:尊重学习司马光《训俭示康》家训,多做好事,为后辈做好榜样。这两幅石刻对联也是当年初建门厅之时由房主书写镌刻并镶嵌而成的。

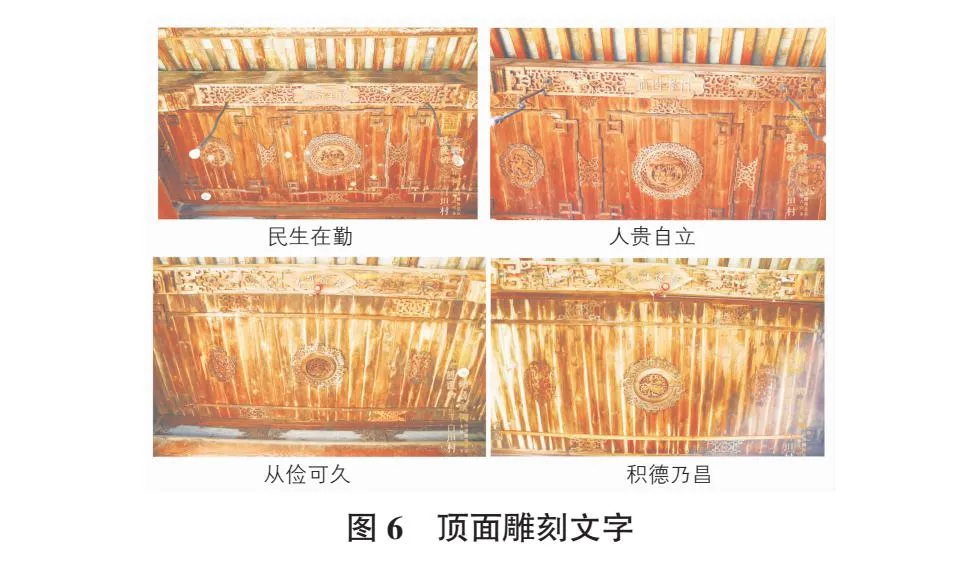

在顶面装饰文字也非常之多,在福舆堂正厅轩廊明间及两个次间的天井之内即有三组非常精美的木雕。它们以动物和吉兽的形象为主,四周配以镂空雕的花纹,在其前侧的檐檩之下,左右为篆书文字,中间为“双鹿”图案。文字为“民生在勤”“人贵自立”(见图6)。民生在勤出自《左传·宣公十二年》:“民生在勤,勤而不匮。”人贵自立出自明·洪应明《菜根谭》:“然尧舜之圣,初未尝因朱均而减。瞽鲧之愚,亦不能因舜禹而掩。所以人贵自立也。”从以上可以看出房屋主人希望人世间的美好梦想,只有自己通过辛勤劳动才能实现,一个人可贵之处是能够独立生活,不依靠别人[9-12]。

3 金华传统民居装饰文字的文化与书法艺术价值

通过对金华传统民居装饰文字的分析,总结出以下几点:

1)金华传统民居装饰文字的导向功能性。从以上民居各种资料来看,文字的第一要义就是具有文字导向性,不论是以前房屋居住的人还是现在游览的参观者,在第一时间肯定会看到门楼上或者匾额上的大字,此类文字一定是民居上的焦点,这些装饰文字的内容和位置在整个民居中起到视线连接作用,是民居的人流动线也是游览赏玩路线,体现了民居文字的指引导向的功能性。

2)金华传统民居装饰文字的装饰性。金华民居装饰文字大都分布在门楼、洞门、匾额、墙面及顶面的位置,一般门楼、洞门的装饰文字是均匀对称分布,整体规整统一,显得整个民居非常庄重严肃,文字周围多与富贵类植物和寓意吉祥的动物、人物相结合,雕刻方式手法多样、线条流畅、题材丰富,完整的“字图结合”的画面,且文字的书法样式、材质、色彩多样化表现。在匾额、墙面、顶面等装饰文字字体样式就略微活泼流畅,多用木材、石材为底,同一处民居文字形式百般、材质种类繁多,提供了艺术观赏的审美对象,焕发大家愉悦的心情,富有装饰性。

3)金华传统民居装饰文字的表意性。金华民居雕刻文字题材内容多样,有南极星辉、福禄寿喜的美好祝愿,有对宗室子弟有种德锄经和夺取文魁的学业品质要求,更要有益谦履恭、人贵自立做人做事高尚品德,从普遍的吉祥风水观到个人的价值观等。它体现了人们的精神寄托,更是融入了不同的情感内涵,文字雕刻艺术的存在为民居增添多样性,体现民居主人的创造性和创新性。

4)金华传统民居装饰文字的书法多样性。从门楼文字雕刻到顶面文字雕刻,可以看出各个界面的不同,文字的字体样式多变,门楼常用的九重篆是“国朝官印”字体,主要用于印章镌刻,其笔画折叠堆曲,均匀对称。门洞和顶面常用篆书表现,笔画流畅,线条延续性强,没有明显的断续感,给人以畅快、悠扬的感觉,篆书的字形对称、左右对称、上下对称,给人以平衡、美观的感觉。而在匾额上常用楷书、行楷表现,在笔画上着重增强了一种节奏感,笔画之间相互呼应,字形上打破过于平稳而产生静中求动的视觉态势。

4 结语

富有传统地域色彩的文字雕刻装饰艺术作为传统民居的一部分,不仅是雕刻美和意境美的结合,也是婺州人的价值观念与独特的审美情趣,深入挖掘以汉字为装饰特色的传统民居,将会极大地促进传统建筑的保护传承与书法价值的认知继承。