沈阳桥下空间环境优化策略研究★

2024-01-24刘妍严

李 睿,刘妍严

(沈阳工学院,辽宁 沈阳 113122)

0 引言

《沈阳市城市更新管理办法》提出城市更新活动应立足新发展阶段,建设宜居、绿色、低碳、智慧、韧性、人文、活力城市,走出一条集约型内涵式城市高质量发展新路。相较于城市绿地系统的环境提升,城市快速路桥下空间环境往往被忽视。桥下空间的改造可以在一定程度上提高城市品质,展现城市地域文化,提升区域活力,塑造城市形象[1]。

通过对沈阳东西快速路桥下空间的环境提升策略研究,建立良好的城市形象。将快速路桥下废弃空间进行充分利用,提升城市容貌。将充分结合沈阳的历史特色,宣传沈阳本地地域文化。同时基于人本思考,满足不同人群需求,打造综合性活动场所。将休憩、绿色、文化、美感四者结合共同提升快速路桥下空间环境氛围。

1 研究背景与意义

桥下空间是经常被遗忘的城市用地,通过对其环境的提升与改造,可以提高对城市的利用率,提高城市的空间效益及城市的可持续发展。同时,桥下空间也可作为城市的文化和艺术展示,为城市提供更多的文化内涵。桥下空间改造需要对城市规划和管理进行深入的研究与探讨,一方面推动城市规划和管理水平的提高,另一方面促进城市的可持续发展和管理[2]。桥下灰空间这一课题在国外最先开展,其改造后的场地属性也丰富多彩,日本将其改造为商业用地,美国将其改造为公园属性的用地,我国部分地区将其改造为以停车为主的服务场所。

桥下空间由于其自身的形态具有独特之处,往往是市民日常中会频繁经过并忽略的场所之一,这就导致桥下空间逐渐演变成城市剩余空间。桥下空间的环境提升,首先激发区域活力,围绕社区模式、开放空间模式、小商品售卖三种地块属性,形成休憩、健身、儿童娱乐及商品售卖等于一体的复合型桥下公共空间。其次,基于桥下空间竖向特点,结合雨洪设施,打造立体“海绵式”生态型空间[3-5]。最后,融入地域文化因素,树立沈阳历史文化名城形象,打造“文化桥”“文化廊”等文化型空间。不仅满足了周边居民的休闲需求,又可增强场地的活跃性,为其他桥下空间改造和发展提供参考。

2 桥下空间现状

2.1 沈阳市桥下空间现状

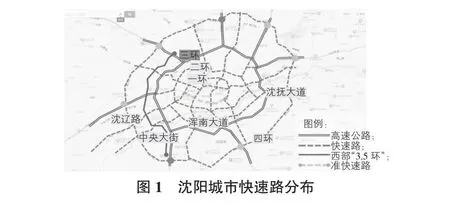

目前沈阳立体交通体系主要由一环快速路、二环快速路、三环高速路、四环快速路、南北快速干道、东西快速干道以及西部“3.5环”快速路等延长线快速路组合而成,如图1所示。随着城市更新议题被广泛研究,沈阳市桥下空间的建设逐步得到重视。经过调研,沈阳桥下空间由自发形成或干预设计大致可以分为4类空间:交通管理服务类,如停车空间;市政服务类,如公共卫生间、警察值班室以及配电变电房等;绿地休憩类,如植物花境,自发形成运动空间等;闲置类空间,往往以闲置或杂物堆放为主。

自2021年起,对桥下空间改造已逐步展开。一类结合地域文化对桥下空间进行美化,如青年大街与浑南中路交汇处,以白色灰色砾石为主进行水墨山水景观塑造。由于该处地处快速路与高速路出入口附近,因此,利用该处桥下空间进行环境塑造。作为高速出口,向来沈下高速车辆展现城市形象,提升城市文化与魅力。同时为快速路通行车辆驾驶人起到缓解视觉疲劳作用。又如浑南区新明街与金阳大街交汇处,桥墩上彩绘中国传统水墨画,地面结合造景提升桥下空间观赏性,并带动区域活力。一类将原本废弃的桥下空间进行活力提升,以运动功能改造为主,如皇姑区白山立交桥,将桥下空间打造成篮球运动场地等。

2.2 沈阳东西快速路段桥下空间现状

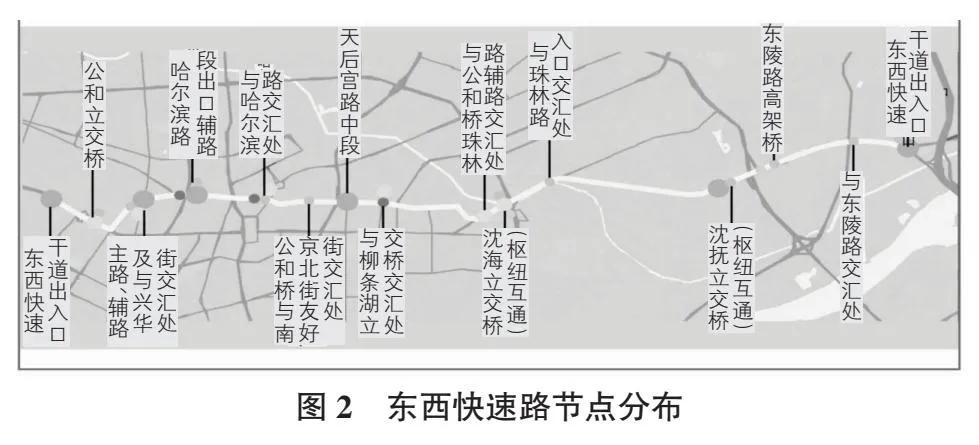

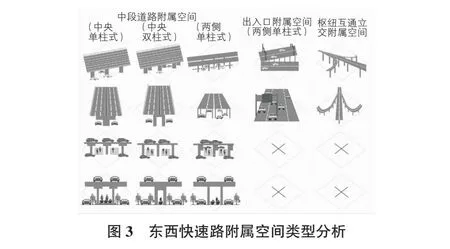

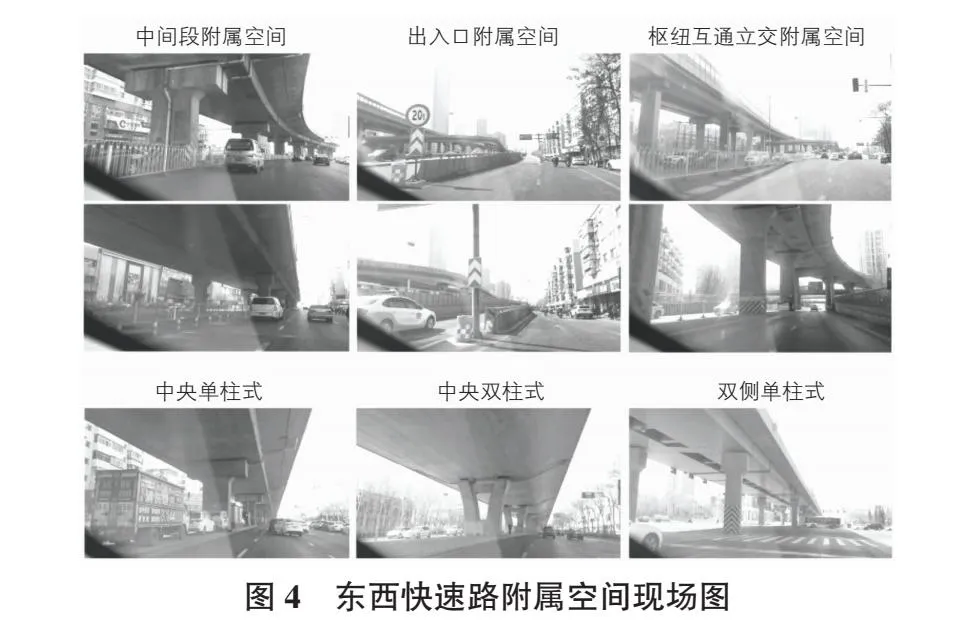

随着沈阳桥下空间改造的展开,桥下环境得以较好改善。以沈阳东西快速干道为例,东西快速干道是沈阳市东西重要交通干线,也称作“东西高架桥”。快速路沿北一路、哈尔滨路、天后宫路、草仓路、珠林路、东陵路布置,全长19.5 km,全线限速80 km/h。其空间类型大致可分为出入口附属空间,如珠林路出入口、哈尔滨路出入口等;枢纽互通立交附属空间,如沈抚立交段、沈海立交段等;中段道路附属空间这三种类型。其中根据桥梁类型大致可分为中央单柱式、中央双柱式及双侧单柱式这三种主要类型,如图2—图4所示。

该路段空间类型丰富,通过现场调研与问卷调查等方式对沈阳三环以内桥下空间的使用现状、周边环境、行为需求等进行调研与分析,总结出目前桥下空间现状存在问题与较为负面的影响。首先,环境污染严重,目前沈阳大多数桥下空间存在被污染情况,许多固体垃圾随意堆砌,杂草丛生或粉尘、气味、噪声污染严重。其次,空间闲置浪费,导致大量空间资源被浪费。许多桥下空间被围栏或路障围合,无法有效使用或通行。再次,功能空间不足,许多桥下空间暴露出功能单一、照明不足、空间序列混乱等问题,对使用者人性化使用需求缺乏合理性的思考。个别场地杂乱无章,使周边居民被迫自发形成活动场地。最后,地域文化缺失,美感缺乏。千篇一律的桥下空间设计手法使区域文化无法较好的展现。缺乏多样性的文化展示空间,不利于提升城市形象与文化认同,如图5所示。

3 沈阳桥下空间优化策略

3.1 提升思路与原则

针对沈阳桥下空间这一特定空间类型及其产生的相关问题,提出“整合利用”的基本设计思路。通过对研究路段光照分析、使用人群分析、空间尺度分析、功能以及地域文化分析等,形成以满足不同使用功能为前提,以提升区域市民活力为根本,以展现区域文化魅力为支点的桥下空间环境提升思路。以周边居民的需求作为切入点,对周边居民的需求进行深化研究并融入区域特点,丰富桥下廊道文化展示,确保周边居民需求与文化的真实性和完整性不被破坏的基础上,对具有观赏性、文化性或科学性的自然景物、人文景物进行统筹归纳与研究,创造适合自然生态,人群观赏游憩,功能俱全的桥下景观。

桥下空间提升因其地域环境的特殊性,提升原则需要考虑以下几个方面:1)安全性原则。确保桥梁自身安全性不受后期设计利用的影响;高架桥下空间主要为市区居民所用,桥下设计要坚持以人为本。2)整体协调性原则。在设计时要考虑与周边环境的联系,桥下空间属性为狭长空间,在形式上过于单一,大多数桥下空间采用植物或设置停车场两种形式将桥下空间改造,在规划方案时应注意因地制宜,与周围居民需求相结合。3)光环境营造原则。桥下空间采光弱于其他属性空间,在规划中应充分考虑桥下照明环境,以防意外发生,同时由于光环境过于明亮还会影响行驶车辆[6-7]。因此,因地制宜进行有针对性的光环境营造。

3.2 设计策略

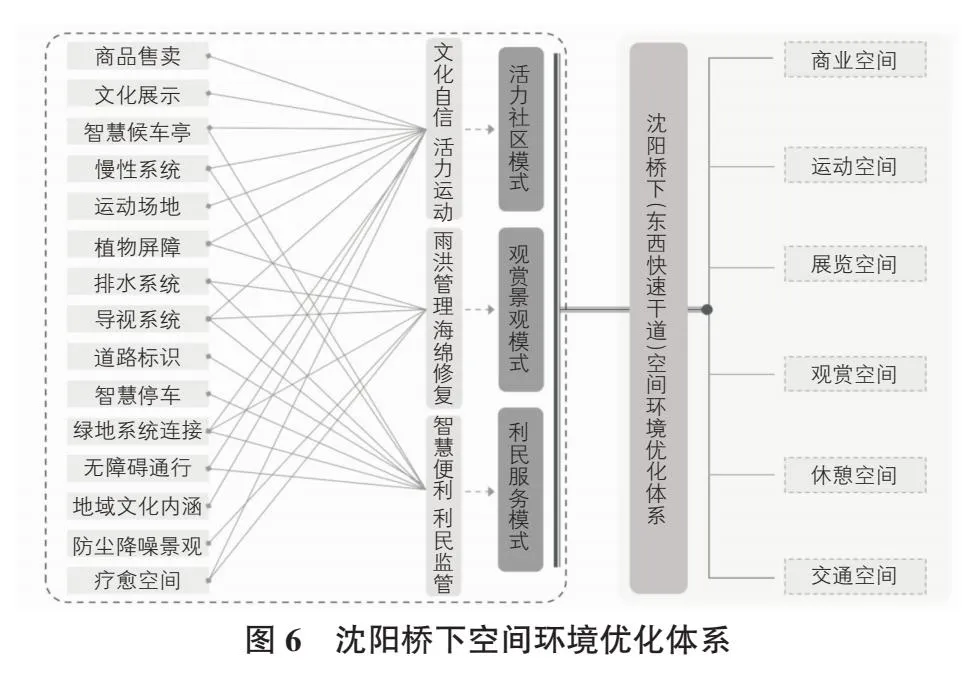

构建以生态绿色、空间多样、社区互动、城桥交融为框架的桥下空间体系。通过深入发掘区域使用功能、文化展示以及环境修复等需求,结合慢行系统、通用设计、地域文化、海绵设计等理念,探寻在塑造活力社区模式、观赏景观模式以及利民服务模式的基础上,从商业空间、运动空间、展览空间、观赏空间、休憩空间以及交通空间,这六个维度进行各类型空间建设、桥下空间体系优化、桥下空间模式完善等,如图6所示。

活力社区模式,带动区域活力是提升市民幸福指数的一大因素。而社区活力一方面由文化自信所引领,区域形象的展现在城市建设中往往需要融入当地特色文化,如沈阳的代名词为工业化,鞍山的代名词为钢铁之都,重庆的代名词是魔都,这些词语与其对应的城市密不可分。桥梁大多数呈现灰色,在色彩上难以吸引眼球,缺乏对于城市的记忆点。作为贯穿城市交通的廊道,容易形成割裂城市空间加剧城市景观碎片化的情况。而当文化进行介入时,其割裂属性被大大削弱,使得被人忽视的灰空间也成为城市的一处亮点。如沈阳著名文化有沈阳故宫、寺庙、工业城市、篮球等[8-9]。可结合喷绘、涂鸦等形式绘制于桥梁梁柱上,在色彩上改变其场地的阴沉感,既宣传了当地文化又吸引目光。影响区域活力另一重要因素则是区域的连通与互动,应提供相应的活动场地供人们使用。如在周围居住区较多的桥下空间利用上,由于桥下空间势必会产生一定的噪声,在运动项目的设定上则可采取声音较大或是对周遭声音要求不高的活动项目,如广场舞、篮球、足球等项目。因此,在打造这类空间时,往往结合运动以及文化展示的空间进行塑造。

观赏景观模式,目前沈阳桥下景观的提升较多以观赏型空间塑造为主,而在此类空间设计过程中,桥梁排水以及雨水的收集与排流往往容易被忽略。桥下海绵理念便成为城市高架桥收集路面雨洪排向雨水管网的中间一环,通过绿色基础设施理念的引介,可利用桥阴空间的阴湿环境,将其改造成为雨洪设施,变不利条件为有利条件。雨水顺桥梁柱排水管流到地表,通过地表径流和地下径流进行收集雨水灌溉桥下空间植物景观[10-11]。将雨水进行收集并反馈给桥下空间,在小环境上营造湿润的气候,促进植物的生长发育,塑造良好的景观环境,使得桥下灰空间更具有生机与活力。同时减轻桥下路面排水压力,减少因雨水排放不及时造成的车辆与财产损失。因此,在此类空间塑造时,不但应满足基本景观观赏性,更应注意通过进行合理的雨洪介入,以此与景观环境形成正向反馈。

利民服务模式,如今智慧城市的概念逐渐被大众所接受,随着互联网的发展,智慧城市成为开放性公共空间的关键点,在这一大趋势下,通过智慧系统的空间服务模式不断改善空间的活力,提升城市的幸福感。利用被忽略的桥下空间,进行交通体系与智慧城市空间的有机结合。将智慧停车场、智慧公交站等相结合。打造以交互作为重点的智慧空间,在桥下空间中创造超现实性的空间视角。同时,智慧空间也提升了桥下空间的实用度,促进了场地功能的完善与合理化[12]。

4 沈阳桥下空间优化实践

该路段位于沈阳市崇山路东路快速路初段附近,该区域附近交通网密集。属于沈阳东西快速路段,桥下空间部分利用不完善。周边环境主要为居住区、政府部门、写字楼及学校等,经调研,附近居民为主要使用人群,其余经过此地人群为次要使用人群,故在空间规划上应较多考虑二者的需求。另外此区域居民文化程度较高,所以在形式与审美上要注重设计,在空间上要注意功能的完善,可结合活力社区模式进行设计介入。

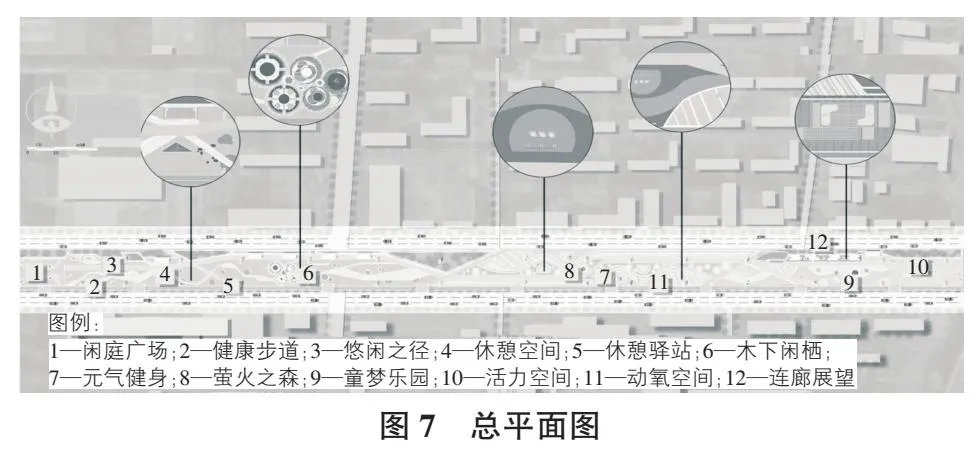

由于场地为狭长条带场地,在道路层次上分为主干路与次干路两种,而为满足周围不同地域属性所需功能,将该地域分为多个区域,由主干路进行串联,形成“一带多节点”的景观空间。桥下空间主要分为广场空间、休憩空间、活动空间、儿童空间以及健身空间五个部分。设计中考虑了桥下的植物营造以及灯光氛围营造,并与沈阳的本土文化相结合,既满足了市民需求同时与市区环境相融合。在色彩上考虑到桥下灰空间的颜色单一,在道路的色彩上采用较鲜艳的颜色,如图7所示。

5 结语

本文通过对沈阳快速路桥下空间实地调研,结合桥下空间改造背景下的国家政策、沈阳本土文化以及场地现状,总结相关消极影响并通过研究总结,提出改造优化策略。通过在色彩上、环境上、功能上以及照明上的设计改造,将原本被人忽视的桥下灰空间打造成热闹及独特的城市景观,将地域文化与快速路灰空间相融合,赋予快速路桥下空间新的活力。

将空间重新整合设计,改变原有凌乱的空间感。充分考虑市民对于精神文化的需要,在桥梁上采用喷绘的方式进行文化宣传。这不仅是在色彩上的丰富,也是在文化上进行了宣传,将逐步形成有沈阳地域特色的文化打卡地。通过对健身步道的铺设,促进周边市民共同运动健身,运用“互联网+”提高运动的合理性,使居民运动的开心,运动的放心。充足的广场区域也为其他市民提供了交谈、休憩、散步等场所,使每一位市民都可在此体验适合自己的活动。

在城市更新的大背景下,如何高品质推动城市更新,如何有效的利用城市剩余空间等一系列问题已慢慢显现出来。随着桥下“灰空间”的现存问题日趋显著,桥下空间的有效利用变得尤为重要[13]。桥下空间的提升改造的根本目的不是单一进行节点式景观改造,而是以生态绿色、空间多样、市民互动、城桥交融为前提。促进城市形象的建立,激发城市内在活力,建立可持续的城市生态、文明、活力、文化等的长足发展。