老幼代际需求视角下社区公园空间布局研究

2024-01-24庞瑞秋

王 琪,庞瑞秋

(东北大学江河建筑学院,辽宁 沈阳 110004)

2002年中国建设部首次正式提出了“社区公园”的概念,并在城市绿地系统中将其纳为公园绿地的类型,其释义为“用地独立、面向人群范围为所在社区内的居民团体,为其就近进行日常休闲活动而提供拥有一定的游憩功能及服务性基础设施的社区公共绿地”[1]。社区公园是城市公园系统中与居民日常生活联系最紧密的公园绿地类型之一,其核心功能是为社区居民提供服务,具有突出的社会学作用,随着人们日益增长的美好生活需求与当前社会的人口结构变化,研究社区公园空间布局对积极应对各种社会和城市问题具有重要意义。

国内外学者对于社区公园空间布局开展了较为广泛的研究,国外学者的研究课题集中于社会学范畴,侧重空间布局的社会公平与环境平等,主要以社区层面的空间分布差异为基础分析城市范围内更为广泛的不平等现象[2-4]。国内学者则针对空间不公平问题进行布局研究,侧重在研究方法的创新,李青、彭开俪等使用空间设计网络分析(sDNA)方法将可达性量化[5],把社区层面分布的公平性作为空间布局的研究重点;刘炳熙、张玉珍等设计多维空间评估框架测量不同尺度下社区公园的可达性、供需比、拥挤度等客观指标[6-7],将供需空间差异与空间分布公平作为研究重点;但总体来说国内对社区公园空间布局的社会性研究较弱,缺乏针对日常使用社区公园的居民类型细分考虑,也忽略了城市和社会快速发展中社区公园空间布局的主观指标考量。在研究方法方面,学者们也进行了深入探索,客观维度采用缓冲区分析法、最小临近距离法、网络分析法、重力模型、两步移动搜索模型和引力模型等用来衡量社区公园的空间配置[8-13],但单一维度的评价仍不够全面客观,目前对于主观指标考量的讨论尚在探索,已有研究使用NVIVOY,ROST Content Mining,Ucinet6.199与Python等软件进行文本内容解析[14-21],但结合主观指标与客观指标深入探索社区公园空间布局的研究相对不足,导致研究中存在指标维度不完善、测量结果不全面等问题,影响研究结果的精细化程度。

根据第七次全国人口普查公报显示,0岁—14岁与60岁以上的老幼代际人群与2010年相比比重上升,即生育政策放开的同时老龄化日益严峻,隔代看护现象愈发明显,中国老龄科研中心调查表明我国帮助子女照顾孩子的老年人比例高达66.74%。十四五规划为促进老人的积极老龄化和幼儿的健康成长,推动城市设施向更加健康和谐方向布局,提出建设城市一刻钟便民生活圈试点[22],如何面向老幼代际需求进行生活圈社区公园布局是亟待研究的问题。

沈阳市作为十四五期间全国首批城市一刻钟便民生活圈试点地区,拟在2022年—2024年以建设“公园城市”为目标,形成口袋公园-社区公园-综合公园-郊野公园-国家公园的5级公园体系,如何在该政策背景下进行社区公园的空间布局成为城市建设关注的焦点。基于此,本研究以沈阳市中心城区为例,耦合主客观维度指标,聚焦老幼代际需求视角下社区公园空间布局,利用SPSS主成分分析法将Python语义分析、GIS网络分析和可视化等结果进行加权汇总,综合反映现状社区公园的空间分布规律,并在此基础上深入探讨其形成的主客观维度特征,弥补社区公园空间布局的社会性研究的不足,同时为沈阳市社区公园空间布局优化提供理论支撑。

1 研究数据与方法

1.1 研究区域

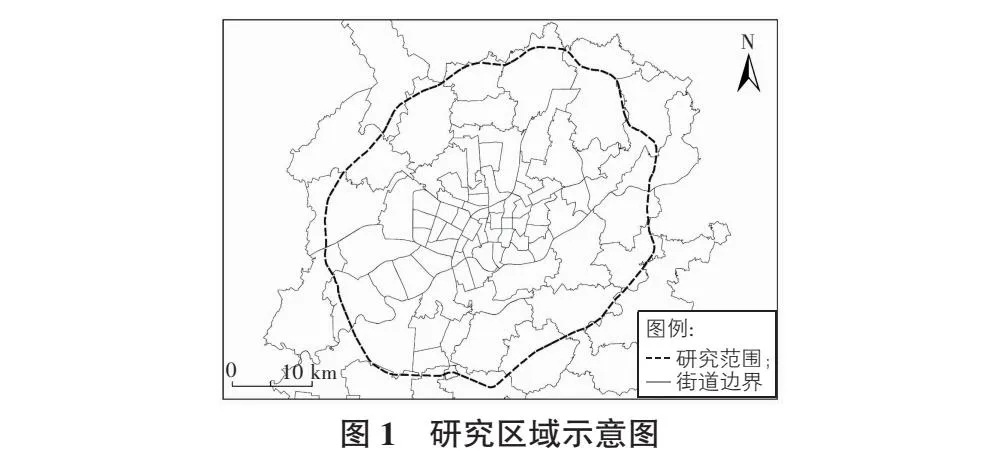

沈阳市地处东北地区南部、辽宁省中部,是东北地区经济板块的中心城市和沈阳经济区的核心城市,《沈阳市总体规划(2017—2035年)》将该市划分为市域和中心城区两个层次,中心城区以四环路为基础。考虑到四环路以内基本经历过规划建设与非规划建设,具有一定的人口密度与城镇化程度,且城市公园已经建成并投入使用,所以为保证研究价值,将沈阳市中心城区作为本次研究区域,中心城区内覆盖89个街道,考虑到现阶段沈阳市开展的生活圈建设均是在街道单元的基础上进行,因此本次研究以街道作为生活圈研究单元符合目前规划与现实情况(见图1)。

1.2 数据来源及处理

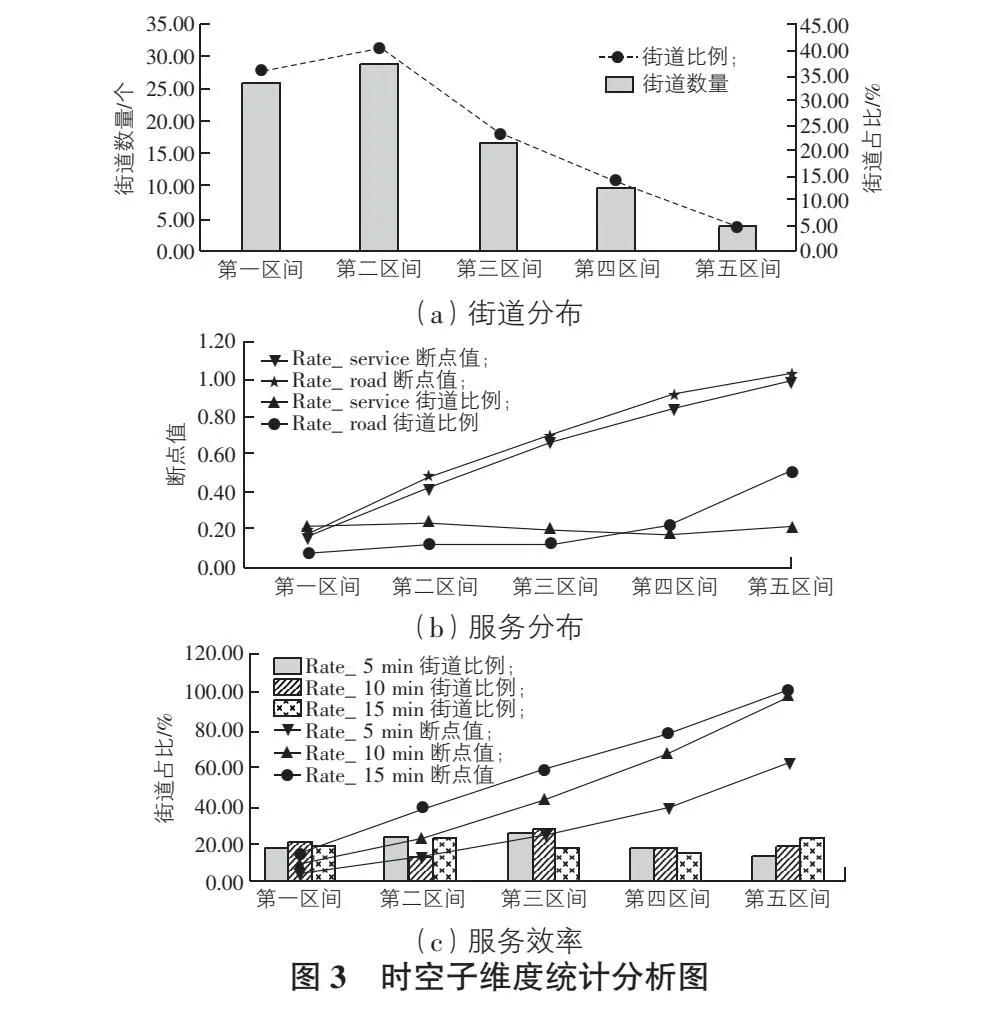

研究数据包括人口统计数据、公园点位数据、交通路网数据以及网络评论数据等,数据详细说明如表1所示。本次研究的技术流程如下:

1)根据绿地规范[1]2,[23]中公园绿地分级设置要求与沈阳市中心城区社区公园实际情况,将社区公园面积设置为10.0 hm2以下,服务半径阈值设置为800 m。在数据预处理中,使用Excel软件对公园数据与评论文本进行筛选分类,汇总落实到中心城区的街道层级,形成社区公园数据库、老幼人口数据库以及公园评论数据库。

2)采用网络分析法等方法对社区公园点位数据、交通路网数据等进行处理,采用感知要素提取、情感倾向分析对网络评论数据等进行处理,借鉴相关研究[24-29]并通过SPSS主成分分析法对指标体系进行调整,建立主客观维度指标体系。

3)根据SPSS主成分分析结果对各街道主客观维度进行加权计算,并采用自然间断法划定不同得分等级,在此基础上,深入探究老幼代际需求下社区公园空间布局的主客观维度特征。

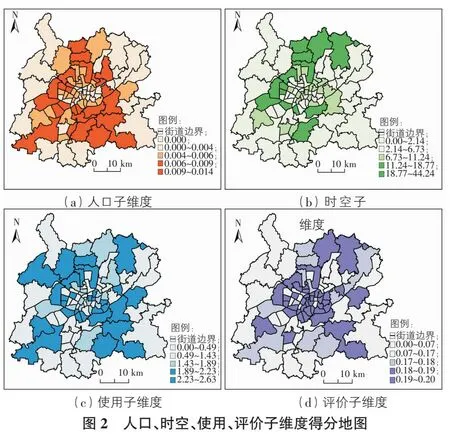

表1 数据来源及描述

1.3 指标获取及计算方法

1.3.1 客观维度指标体系

利用Excel统计与ArcGIS的网络分析等方法,分析各街道老幼人口数据特征,结合模拟类似现实道路结构的网络模型,计算社区公园800 m缓冲区范围内服务老幼代际人口比例与步行路线长度比例,取老年人群步行速度值0.8 m/s作为阻力[30-32],分析得出社区公园在步行5 min,10 min,15 min的服务区街道覆盖率,获取人口子维度与时空子维度的9个指标。

1.3.2 主观维度指标体系

利用Python文本处理方法分析公园评论数据,提取公园评论中的感知要素,采用情感分析模块将评论分为积极消极情感数据集,返回值为情绪概率与情绪评分,然后以高频词语特征为基础,将其划分为自然环境、配套设施、感知价值、休闲娱乐、老幼代际群体要素5个一级要素,自然景观、人文景观、服务设施、交通设施、积极评价、出行感知、休闲运动、娱乐活动、幼儿群体、老年群体10个二级要素,共包含121个高频词语,然后进行频次统计,汇总统计一级要素感知频率,即用户对要素的关注度,获取使用子维度与评价子维度的9个指标。要素感知频率计算公式见式(1):

Fab=Qab/Qa

(1)

其中,Fab为a街道公园b要素的感知频率;Qab为a街道社区公园中b感知要素数量;Qa为a街道社区公园评论总条数。

2 结果分析

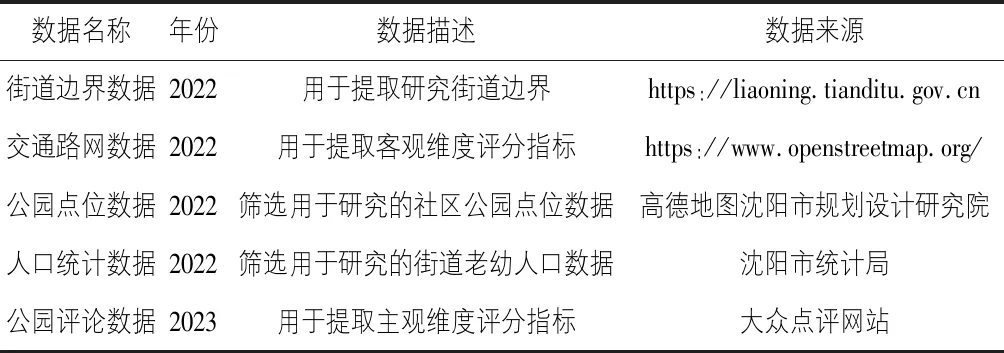

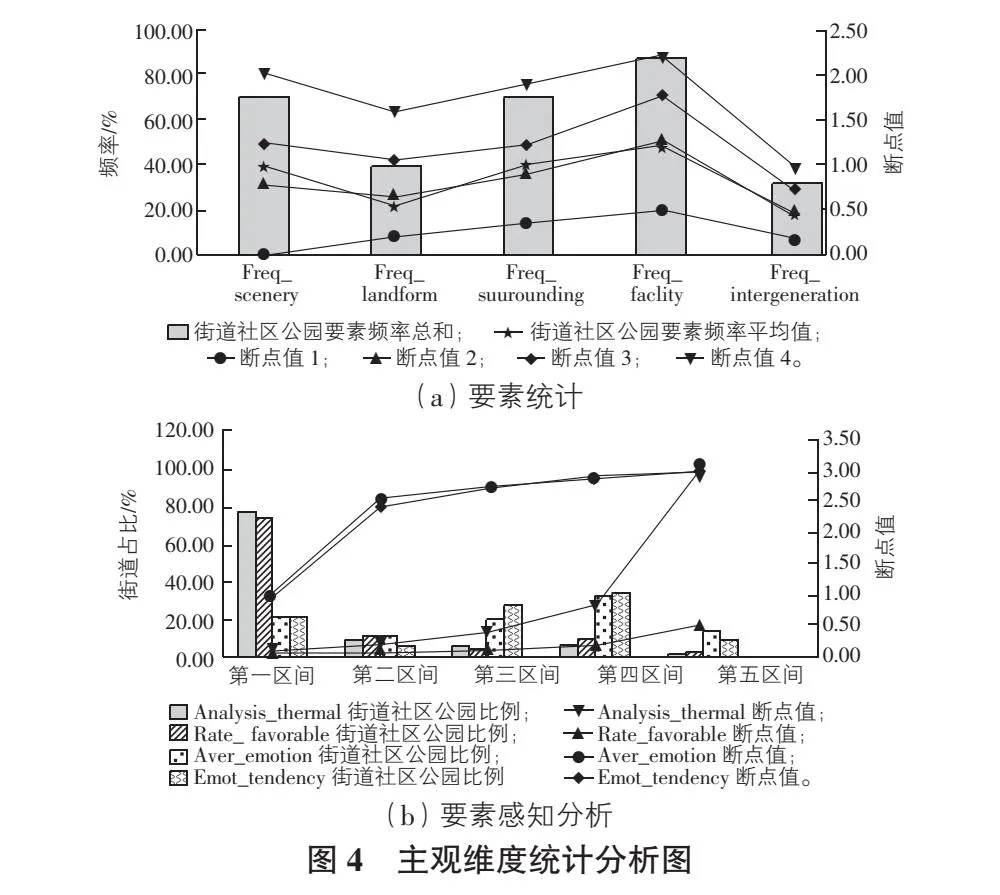

综合考虑本次研究的社区公园的主客观维度,选定18个测评指标项(见表2),根据SPSS因子分析的KMO与Bartlett检验结果显示,KMO值为0.71,验证了此次因子分析的有效性。旋转后的因子荷载值显示前4个因子能够捕获原始数据中总方差的85.58%,因子1,2,3,4的方差百分比分别占35.70%,27.78%,12.13%,10.08%,为主观与客观维度下的四个子维度,分别代表人口维度(权重12.03%)、时空维度(权重27.78%)、使用维度(权重35.70%)、评价维度(权重10.08%)。具体得分及维度统计分析见图2—图4。

2.1 客观维度空间布局

2.1.1 人口子维度

图2(a)显示了中心城区人口子维度评分的空间分布,老幼代际人口空间差异并不明显,在各个街道的空间分布特征具有极大相似性,得分相对较高的街道大面积连片地分布在城市新建住宅比例较高的地区,如浑南区西南部、沈北新区南部等,具有竖向扩散趋势。从中心城区总体的数据来看,人口出生率为6‰,0岁—14岁人口占12%,60岁以上人口占23%,相较于沈阳市第七次人口普查结果可知,中心城区出生率与幼儿比例相对较高,老龄化率较低,这是由于与幼儿息息相关的教育、医疗资源集中在城市地区,相较于第六次人口普查数据,沈阳市常住人口增长126.13%,为人口净流入城市且外来人口以青壮年为主,故而在提升出生率与幼儿比例的同时降低了老龄化率。

表2 主客观维度指标体系

2.1.2 时空子维度

图2(b)显示了中心城区时空子维度评分的空间分布,各街道社区公园空间差异明显,总体上评分跨度较大,与图2(a)对比来看,社区公园基本按照老幼人口的空间分布进行建设,具有典型的滞后性特点。从各街道的指标数值分析可知:

1)根据Amo_park指标的变化(如图3(a)所示)可知,社区公园空间分布数量差异明显,75.35%集中在前两个断点区间,表明现阶段沈阳中心城区各街道社区公园数量较为缺乏,供应极度不均衡。2)根据SPSS双变量相关分析来看,Rate_service与Rate_road的相关系数为0.89**,P值小于0.001,具有高度相关性,但是其趋势线变化在第三、四、五区间具有明显的差异(如图3(b)所示),这个差异是由于两组数据在不同断点处分类导致的,断点在差异区间的变化表明步行道路比例对社区公园服务的老幼代际人口比例的贡献程度具有边际效应递减规律,目前Rate_service指标平均值已经达到51.40%,表明中心城区各街道社区公园的平均供应能力已经达到中等水平,结合对其数量的统计可知目前中心城区街道社区公园布局很可能出现布局不合理现象,存在超出使用承载力或空间浪费问题。3)比较Rate_5 min,Rate_10 min,Rate_15 min三个指标(见图3(c)),三者断点值有明显的高低差异代表街道社区公园服务覆盖率15 min>10 min>5 min,其中第五区间Rate_10 min与Rate_15 min断点值折线较为明显斜率差异是由步行道路对社区公园服务的贡献度降低造成的。根据图4所示,在五个区间内5 min,10 min,15 min社区公园服务覆盖率的街道比例不存在递进式增长的街道社区公园服务比例,表明现阶段中心城区街道社区公园步行方式下的5 min-10 min-15 min服务体系尚未建设完成。

2.2 主观维度空间布局

2.2.1 使用子维度

图2(c)显示了中心城区使用子维度评分的空间分布,总体上各街道评分跨度较小,空间差异并不明显,但具有向四周扩散的整体趋势。根据对各要素感知频率总和、平均值与断点值的统计分析发现(见图4(a)),要素之间的感知频率差异明显,总体而言休闲娱乐要素>感知价值要素>自然环境要素>配套设施要素,从要素的使用价值分析,休闲娱乐要素设置文本内容为运动、锻炼、露营等社区公园的主体用途,是使用人群去往社区公园的主要目的,故而极易被评论高频提及并引发高度关注;而景色、空气、阳光等自然环境要素是社区公园的主要观赏对象,使用价值较弱,值得、放松、舒服等感知价值要素是社区公园使用后的抽象词汇,故而两者较容易被评论提起,引发评论用户的中等关注;停车、设施、健身器材等配套设施要素虽然使用价值较高,但不是社区公园承担的主体功能,故而被评论文本提及的频率相对较少。

考虑到老幼代际用户对评论文本的贡献率较低,本次研究设置小朋友、儿童、宝宝、老人、大爷、大妈等用户视角的老幼代际群体要素内容,构成了用户对社区公园老幼代际人群使用情况的判断。统计结果显示老幼代际群体要素在中心城区街道社区公园评论中的平均占比为43.26%,表明目前沈阳市中心城区街道社区公园的老幼代际群体活跃度较高,进一步印证本次研究的重要现实意义。

在社区公园使用频率与好评率方面,根据SPSS双变量相关分析,Analysis_thermal与Rate_favorable的相关系数为0.933**,P值小于0.001,具有高度相关性,但在第四区间的断点值出现明显的斜率差异(见图4(b)),这是由于街道社区公园评论数值区间差距过大导致的,总体上各街道社区公园使用率与好评率处于低水平均衡状态。

2.2.2 评价子维度

图2(d)显示了中心城区评价子维度评分的空间分布,总体上各街道评分跨度非常小,空间差异不明显,但具有向沈北新区与浑南区扩散的整体趋势。根据SPSS双变量相关分析,Aver_emotion与Emot_tendency的相关系数为0.996**,P值小于0.001,具有高度相关性。如图4(b)所示各街道社区公园情感得分均值与积极情感比例断点值十分接近,不存在明显的斜率差异,区间内街道社区公园比例表明目前中心城区各街道社区公园的评价维度处于较高的正向积极水平,用户对其认可度较高。

2.3 总体维度空间布局

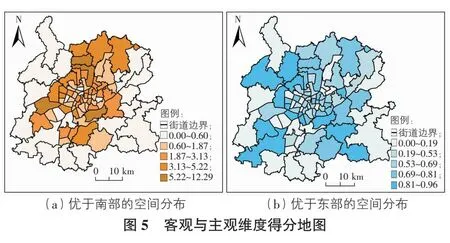

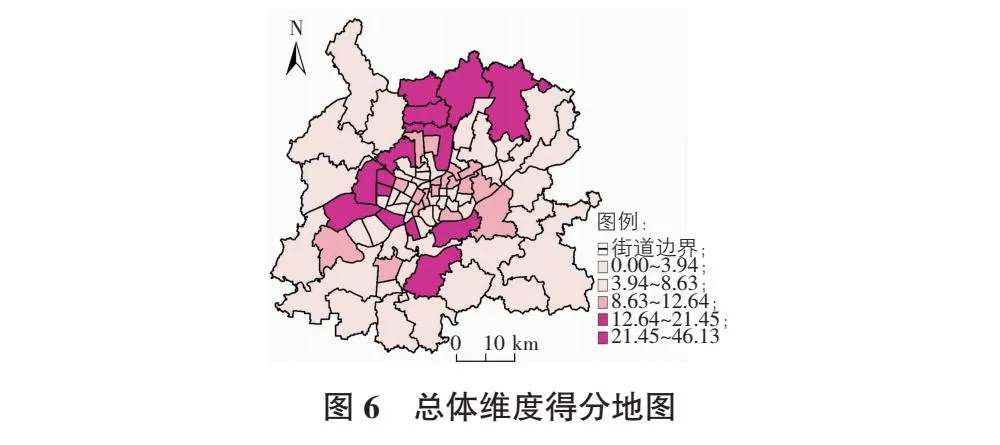

综合客观维度与主观维度的评分数据,加权计算绘制中心城区社区公园总体评分地图,如图5所示。中心城区社区公园空间布局差异明显,表现为总体上北部优于南部,西部优于东部。

北部连片的高分街道源于沈北新区对蒲河绿带的集中建设,南部高分街道在空间上呈稀疏零散的点状分布,仅白塔街道评分较高,这是由浑南区新市府板块的建设形成的。西部连片的高分街道呈现出在三环附近聚集的空间分布特征,得益于三环路沿线绿带的建设,而中心城区东部的城市服务设施处于建设阶段,社区公园较少,故而总体评分较低。对中部地区即老城区街道进行分析,得到沿浑河与浑北环城水系(如新开河、南运河等)的街道评分相对较高,其余街道评分较低,可知目前老城区街道社区公园建设依赖现状城市公园空间,尚未达到建设社区公园弥补城市公园服务不足,扩大城市公园服务范围的目的。

3 讨论

本次研究以沈阳市中心城区街道的社区公园为研究对象,利用技术手段融合主客观维度的数据建立评分指标体系,研究老幼代际需求下街道社区公园空间布局特征,探讨主观与客观维度下人口、时空、使用与评价4个子维度之间的数据特征与匹配关系,可知:

1)中心城区街道社区公园空间布局的客观维度评分差异悬殊,呈现北部优于南部的空间分布特征(见图5(a)),低分值街道数量少、面积大,连片分布在四环路周边,高分值与较高分值街道数量多、面积小,围绕老城区周边与新区集中建设区域进行空间分布。进一步从城市建设方面分析老幼代际人口空间分布的竖向扩散趋势可知,这一现象源于沈北新区与浑南区的建设,其相对优越的居住环境与相对便宜的房价吸引了老幼代际人口流入;社区公园空间布局与老幼代际人口分布在总体上供需匹配度较高,但具有城市建设典型的滞后性特点,现状社区公园出现超出使用承载力与空间浪费问题在一定程度上是由于老城区高密度与土地高价值,导致老城区街道很难有足够的社区公园增长空间,故而城市层面为满足社区公园数量的总体要求,在非老城区的街道布置大量社区公园,造成布局不合理现象,进一步造成不同步行时间下的街道社区公园服务体系难以形成。2)在中心城区街道社区公园空间布局的主观维度评分中,受到使用子维度的影响较大,整体分值跨度较小,高分值街道在空间上呈现由西北到东南的小范围带状分布,现状社区公园总体呈现西部优于东部的空间布局特征(见图5(b)),根据较高分值街道的分布特征可知东北部与东南部具有较大发展潜力。进一步从街道层面分析社区公园空间布局可知社区公园主体用途应被高度重视,尤其是老幼代际群体的功能需求,在此基础上营造自然环境与配套设施,从而可以有效提高社区公园的使用效率与正向评价。3)综合客观维度与主观维度的评分数据,加权计算绘制中心城区社区公园总体评分地图,如图6所示。中心城区社区公园空间布局差异明显,表现为总体上北部优于南部,西部优于东部。北部连片的高分街道得益于沈北新区对蒲河绿带的集中建设,南部高分街道在空间上呈稀疏零散的点状分布,仅白塔街道评分较高,这是由于浑南区新市府板块的建设。西部连片的高分街道呈现在三环附近聚集的空间分布特征,得益于三环路沿线绿带的建设,而中心城区东部的城市服务设施正在建设,社区公园较少,故而总体评分较低。对中部地区即老城区街道进行分析得到沿浑河与浑北环城水系(如新开河、南运河等)的街道评分相对较高,其余街道评分较低,可知目前老城区街道社区公园建设依赖现状城市公园空间,尚未达到建设社区公园弥补城市公园服务不足,扩大城市公园服务范围的目的。

本次研究以沈阳市中心城区为例,在街道尺度对社区公园空间布局进行研究,聚焦老幼代际需求,建立主客观维度的评分指标体系,深入探讨了人口、时空、使用与评价4个子维度的数据特征与匹配关系,并在此基础上识别出面向老幼代际需求的街道社区公园布局低得分区域,通过主客观维度与总体维度的得分地图分析其分值形成的主要原因,从而针对性的为沈阳市中心城区街道社区公园布局优化提供理论支撑,并在一定程度上弥补社区公园空间布局的社会性研究的不足。

但由于主观维度数据具有一定的局限性,故而在使用子维度的总体使用效率方面,尚无法通过实证研究证明各街道社区公园的老幼代际群体使用情况与好评率,需要进一步结合问卷调查与实地调研了解各街道社区公园老幼代际人群使用数量与认可满意程度。另外,本次研究的布局优化主要基于街道层级的社区公园,然而在面向老幼代际需求的生活圈内部,人口分布、步行距离、公园要素等基于微观的主客观指标需要通过内部老幼代际居民使用行为与真实需求进行分析,从宏观到微观全过程研究满足老幼代际需求的社区公园布局,这将是未来生活圈社区公园布局的研究方向,有待在今后的研究中进一步深化。

4 结论

对于社区公园空间布局的研究不能仅限于空间位置的分布,而应针对其受众群体进行客观与主观维度的研究,并将其落实在城市空间层面。本次研究从老幼代际需求的视角对沈阳市中心城区社区公园空间布局进行分析,其研究结论为:1)在客观维度评分方面,社区公园布局呈现北部优于南部的空间分布特征,在四环路周边分布的街道,其社区公园空间布局较为不合理,围绕老城区周边与新区集中建设区域的街道,其社区公园空间布局较为合理;2)在主观维度评分方面,街道社区公园空间分布的整体分值跨度较小,高分值街道呈现由西北到东南的小范围带状分布,总体具有西部优于东部的空间分布特征;3)主客观维度评分加权计算汇总后,中心城区社区公园空间布局呈现出北部优于南部,西部优于东部的空间分布特征,中部地区社区公园布局则较为依赖依自然景观而建的现状城市公园。