中日农业保险发展比较及借鉴

2024-01-22黄凤香刘鹏

黄凤香 刘鹏

摘 要:农业保险是保障农业基础地位和稳定农产品价格的关键措施。我国是全球最大的农业保险需求市场,学习借鉴日本农业保险发展的成功经验,对加快我国农业保险体系建立具有重要作用。在对比分析中日农业保险发展现状的基础上,借鉴日本农业保险发展的成功经验,提出完善农业保险法律及监督体系、建立专业化农业保险组织、加大农业保险补贴力度、提高农业保险精准赔付服务水平等措施,以推动我国农业保险的稳健发展。

关键词:日本;农业保险;农业;借鉴

农业是国民经济的基础产业,其地位非常重要。农业生产过程中存在着自然灾害等风险,很多国家都非常重视农业保险的发展。日本农业保险发展时间较长,为日本农业发展提供了强大支撑。相较于日本,我国农业保险发展时间较短。从1950年开始试办农业保险,经过不断探索,在新时代取得了一些成就。《中国农业保险保障研究报告(2021)》显示,2020年我国成为全球农业保险保费收入第一大国,农业保险深度(指一个地区的农业保险保费收入占农业总产值的比重)达1.05%,人均保险金额460元。当前,我国农业保险发展依然面临挑战,推动农业保险发展成为我国实现农业长期稳定发展的关键因素。中日农业发展基础条件颇为相似,都具有家庭经营规模较小等特点。因此,学习借鉴日本农业保险发展的成功经验,对健全我国农业保险体系具有重要意义。

一、中日农业保险发展比较

(一)法律政策比较

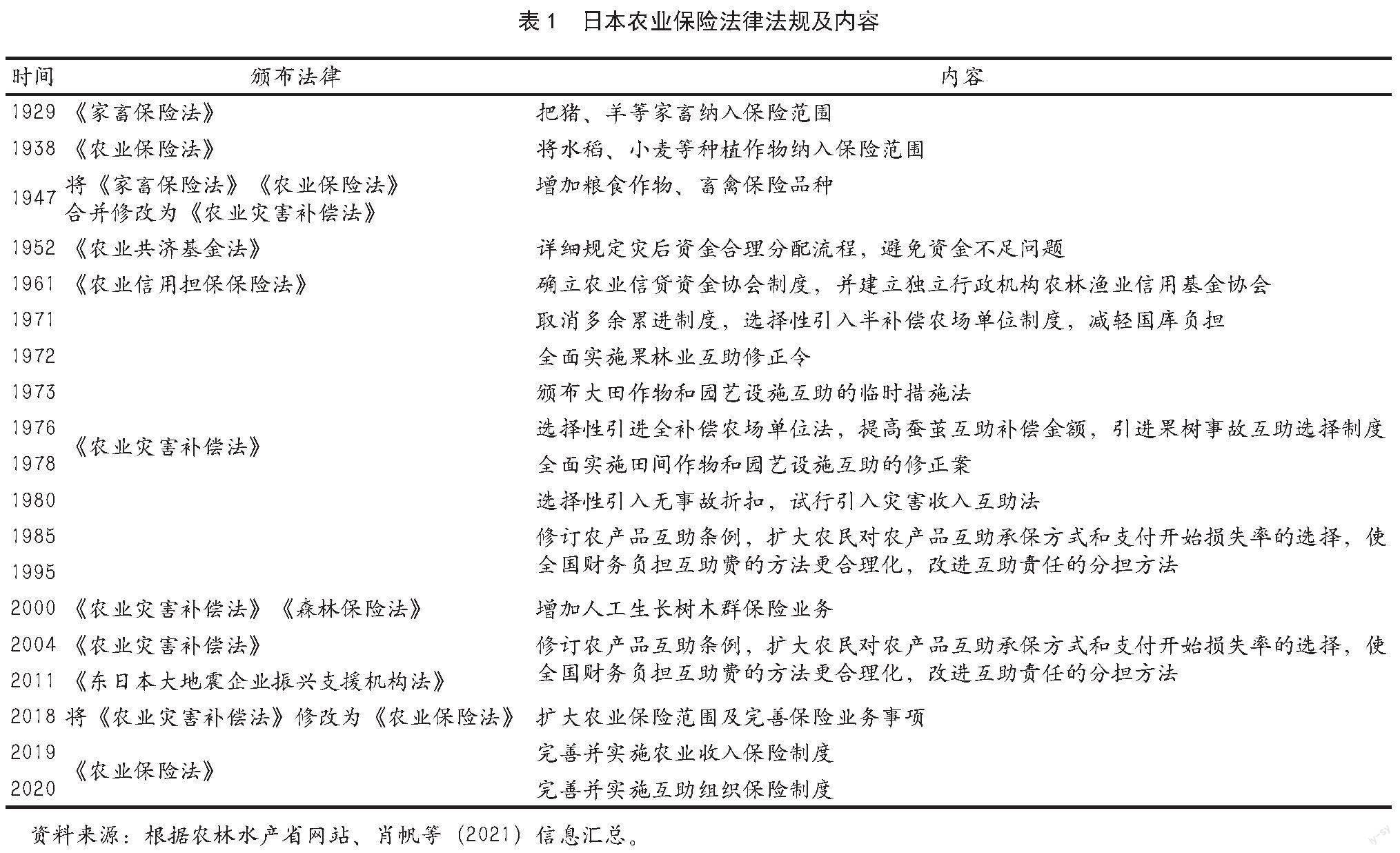

立法先行是日本农业保险成功推行的重要前提。经过多年不断探索,日本政府颁布了多项法律。最初在1888年引进西方资本主义先进农业保险制度时,日本农业保险发展处于初级阶段,发展速度缓慢。直至1929年,日本出台了《家畜保险法》,首次将牛、羊、猪等家畜纳入保险范围;1938年施行《农业保险法》,将水稻、小麦和桑树等种植作物纳入保险范围;1947年这两部法律整合修订为《农业灾害补偿法》,此举不仅扩大了农业保险品种范围,还增加了农作物保险、畜禽保险等项目;1952年颁布《农业共济基金法》,旨在利用法律规范受灾农户获取赔偿金流程。一直以来,日本政府随着农村经济发展变化及时调整农业保险法,具体调整内容如表1所示。首先,日本农业保险法在投保对象范围方面,经历了从家畜到农业再到森林的扩展,在一定程度上满足了农户的保险需求;其次,在保险金融方面进行了优化,对保险资金使用进行详细规定,农业信用担保制度不断调整,独立基金协会得以建立,还建立了半补偿制度减轻国库负担,并修订互助条例,改进互助责任的分担方法;最后,完善保险收入及组织保险制度,有力地推动了农业保险的发展。

当前,我国只有3部与农业保险相关的法律,分别为1993年出台的《中华人民共和国农业法》,为农业保险后续创建奠定了基础;1995年出台的《中华人民共和国保险法》,性质上属于商业保险法,农业保险相关内容由另外的法律规定;2012年出台的《农业保险条例》,是我国现今唯一关于农业保险的专门法规,包含总则、农业保险合同、经营规则、法律责任和附则等五部分。尽管这些法律的出台为我国农业保险发展提供了一定保障,但我国农业保险法律仍然存在内容不够详细、政策性农业保险法律监管体系缺失等不足。

(二)组织结构比较

经过百年探索,日本农业保险逐步形成了一套严密的农业保险共济组织体系。这个体系由政府、农业共济组合联合会和农业共济组合(基层)组成,采取“共济—保险—再保险”的方式向农户提供农业保险服务。第一层是农业共济组合(基层),即市、町、村之间相互提供农业保险服务,共同抵御风险。共济成员是具有一定种植规模的农户,他们按时向共济组合缴纳保险金,共济组合为其提供农业保险服务,农户缴纳的保险金成为共济组合的保险补贴资金。第二层是农业共济组合联合会,由都道府一级或中央一级的农业共济组合联合会组成,在日本农业保险体系中起到承上启下的作用。该层向基层共济组合提供保险金,即初级再保险,并向基层共济组合提供业务和技术指导。共济组合联合会负责向上层汇报基层共济组合的情况,以及简单处理一些决策性保险业务,如保险金的发放、宣传推广保险知识和代收保费等。第三层是政府,这是农业保险的再保险阶段,也是强制性手段实施的最后保障阶段。该层对基层共济组合和共济组合联合会进行高级管理,全权处理全国范围内的保险业务并制定农业保险相关法律,授权共济组合联合会对受灾农户进行再保险等。在3层农业保险共济组织体系中,形成了4个主体、3个关系,从下到上分别为农户、农业共济组合(基层)、农业共济组合联合会、政府,前三者之间是互助保险关系,政府提供农业保险的最后保障及最终决策。农业保险共济组织体系不仅可以有效保障投保农户的利益,还能有效引导农业规范化生产。

目前,我国农业保险组织可以分为政策性农业保险组织、商业性农业保险组织和其他农业保险组织。从结构看,我国农业保险组织是政府与市场相结合形成的,政府为主导,保险关系比较单一;从主体数量看,我国农业保险组织主体呈现多样化特征;从专业程度看,我国农业保险组织专业程度不高。我国政策性农业保险组织尚未健全,发挥作用有限;商业性农业保险组织为获取最大利润,保费较高,农户投保成本大。

(三)承保业务比较

日本农业保险承保品种丰富多样,能够根据农业发展的需要进行增补,有效地保障了农户的利益。日本农业保险涵盖了农作物保险、家畜保险、果树保险、旱田作物和园艺设施保险等。经过多次改革,日本农业保险采取了承保率、承保对象和补贴比例差异化的措施。此外,日本农业保险保费补贴比重较大,能更好地提高农民参加农业保险的积极性。其中,三大粮食作物是保障的重点,水稻类和麦类作物承保率高达90%,家畜类最高承保率为85%。

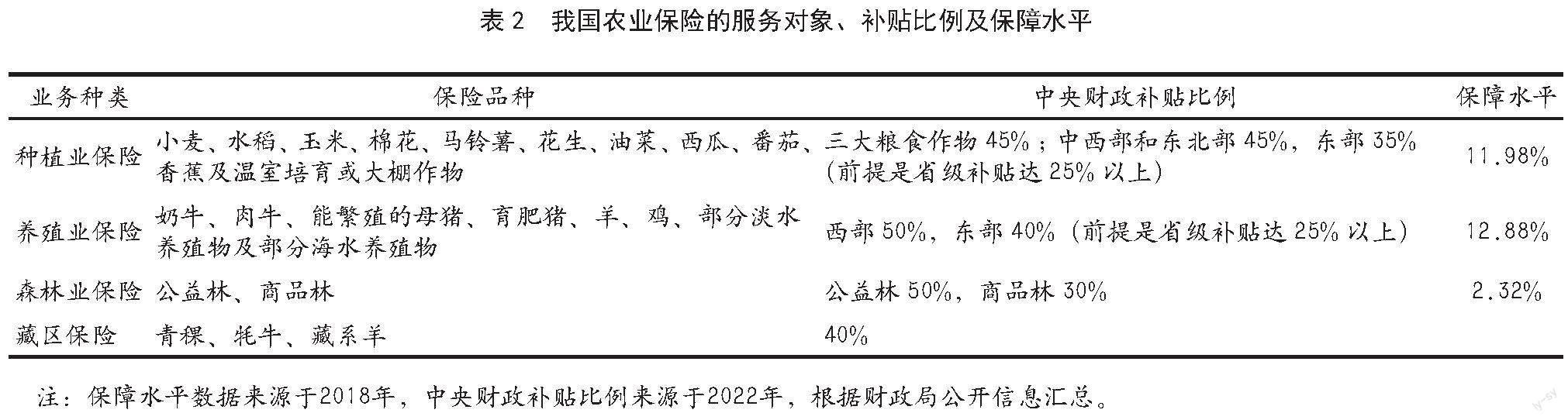

截至2021年,我国农业保险主要覆盖种植业保险、养殖业保险、森林业保险、园林苗圃保险和藏区保险(见表2)。种植业保险包含水稻、玉米、小麦等常见的粮食作物,养殖业保险包含能繁殖的母猪等。我国农业保险种类多样,覆盖较全面,但保障水平不高。2018年农业统计数据显示,我国种植业保障水平为11.98%,养殖业保障水平為12.88%,森林业保障水平为2.32%。藏区保险是我国特有的险种,但由于藏区处于西部偏远落后地区,其保障水平有待提升。同时,我国农业保险有商业性保险和政策性保险之分,但投保方式均为自愿投保,尚未构建多样化的投保方式。我国气象指数保险和巨灾保险还处于试点阶段。相对来说,我国农业保险保障水平与日本还存在一定差距,需要付出更多努力。

(四)赔付服务比较

日本农业保险的定损方式、赔付方式和赔付流程等赔付业务都有各自的标准。日本农业保险的定损方式具有差异性。家畜保险定损需要农业共济组合的兽医出具证明,再经组合其他成员核实;其他种类的农业保险定损可以采取实地考察、数据统计、出货材料和税务材料等手段进行确认。定损之后的赔付方式是多元化的。以种植业保险为例,其赔付方式有“全赔付”“半赔付”“单位面积赔付”“灾害收入共济赔付”和“一笔赔付”,这5种方式可供农户根据自身实际情况进行选择。赔付流程具有严密性。当农户遭遇灾害损失时,农业共济组合会根据掌握的销售数据与产量或产值进行比较,先进行定损后形成报告,然后经过各个组织的实地调查和签署受灾额度认定书,最后逐级下发保险费。再保险费是由农业共济组合向农业共济组合联合会提出申请,经过跟保险费同样的程序后,由农业共济组合将赔付款下拨到农户。

我国农业保险赔付服务水平不高,表现在定损方式落后、赔付不够标准和赔付流程复杂等方面。灾害具有大面积、类型多样和突发性等特点,存在定损困难。利用无人机技术定损在我国所有保险公司中只有安华保险公司使用,其他公司尚处于探索阶段。这说明能够快速计算损失的设备其测算力和智能化程度不高,导致无法精准计量损失。以某地区为例,由于遭受强风灾害导致玉米大面积倒伏,某保险公司派出理赔精英人才和外部专家共计40人,历经20天勘察才确定该地区的受灾情况。此外,灾后的赔付和投保都是采用统一标准,没有体现出差异化,导致投保单位出具承保明细较为困难。加上不同保险公司在勘察要点、计算标准、保费划拨时间长短和承保时限上有所差异,增加了赔付流程的复杂性,降低了农业保险及时保障农户利益的效率。

二、日本农业保险发展经验对我国的启示

(一)完善农业保险法律及监督体系

客观分析日本农业保险的发展历史,可以了解到日本农业保险相关法律是根据基本国情制定的,内容较为全面,而我国关于农业保险的专门法规只有《农业保险条例》,不足以全面保障农业发展。要完善法律法规,可以从丰富性、针对性和权威性着手。首先,立法内容应详细且丰富,审慎而渐进地在实践中加以完善;其次,应以各地农业保险发展现状为依据,结合《农业保险条例》,推动各地农业保险政策正规化;最后,建立完善的农业保险监督系统,这有利于提高农业保险相关法律的权威性和信服力。同时,信息不对称是导致农业保险发展缓慢的原因之一。农业保险涉及个人及集体的利益,有些不法分子可能利用信息差谋利,造成农业保险的可信性和权威性不足,应在相关法律中加以完善。

(二)建立专业化农业保险组织

农业保险组织是农业保险顺利推行的重要力量,因此,我国需建立专业化的农业保险组织,提升保障水平。商业性农业保险组织追求利益最大化,容易产生保费高、赔付率高和投保率低等问题,导致农民参加农业保险的积极性不高。同时,商业性农业保险组织还会考虑风险程度和农业预期收益等问题,导致农业保险发展缓慢。尽管我国有国务院保险监督管理机构对农业保险业务实施监督管理的规定,但是没有明确具体监管单位,也未明确各部门在监管农业保险中的特定职责,造成工作碎片化,缺乏协同效应。建立再保险组织能很好地降低农户所承担的风险。如果我国能够优化基于国情的农业保险组织结构,就能够更有效保障农业可持续发展。

(三)加大农业保险补贴力度

农业保险补贴是农业保障的重要内容,鉴于日本经验,我国可以设立多种类型的补助项目,如市场建设补贴、经营管理费用补贴等,实现多形式补贴。同时,要加大农业保险财政补贴的力度,优化保险补贴结构,综合运用保费补贴、管理费补贴、再保险补贴等多元化财政补贴手段,拓展农业保险财政补贴的空间;提高保险补贴灵活性,将财政补贴与保险公司绩效考核相结合,在固定比例补贴的基础上增加奖惩措施,发挥财政补贴政策的引导作用;明确农业保险绩效考核标准,以补贴动态调整为依据,特别是将农民满意度、业务规范性和理赔时效性等指标纳入考核体系,突出农业保险产业保障和服务效果导向。

(四)提高农业保险精准赔付服务水平

赔付是农业保险的重中之重,我国可以从定损机制、农业保险协保员和赔付流程等方面着手改革。首先,构建数字化“三农”数据采集系统,推进陆空综合监测网络等先进监测技术的应用,实现农业保险的规模化定损。其次,完善农业保险协保员体系,建立协作性的固定比例抽查制度,实现精准定损;强化农业保险协保员训练,提高协保员的业务能力。最后,尽量满足农户的不同需求,简化赔付流程;政府积极协调农业保险业务部门设定差异化赔付费用,提高农业保险的时效性。

三、结语

农业保险在保障农业稳定发展和粮食安全方面具有重要地位。日本农业发展基础条件与我国相似,其农业保险发展的成功经验对我国农业保险发展具有一定的启示作用。我国农业保险发展任重道远,取长补短,才能更好地保障农业可持续发展。可以采取完善农业保险法律及监督体系、建立专业化农业保险组织、加大农业保险补贴力度、提高农业保险精准赔付服务水平等措施,推动我国农业保险高质量发展。

参考文献:

[1]肖帆,张雨辰,向伟.日本农业保险发展研究[J].特区经济,2021(11):127-130.

[2]鲍文.中日农业保险体系比较与借鉴[J].西南金融,2013(2):44-48.

[3]黄博琛.日本农业保险发展研究[J].世界農业,2013(1):99-101.

[4]刘晓丹.日本农业保险财政补贴机制研究[J].中国保险,2018(9):57-61.

[5]刘玮,孙丽兵.日本农业保险补贴方式及其经验借鉴[J].华北金融,2021(7):60-70.

[6]江尚.日本农业保险制度[J].北京农业,2008(26):17-19.

[7]范艳慧.农业灾害损失保险理赔分析[D].泰安:山东农业大学,2016.

[8]刘汉成,陶建平.中国政策性农业保险:发展趋势、国际比较与路径优化[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020,150(6):67-75+163-164.

[9]朱文冲.农业保险政策对粮食安全的影响研究[D].天津:南开大学,2022.

[10]梁越.中国农业保险发展模式研究[J].智富时代,2018(4):66.

[11]田欣沅.中国农业保险发展对策研究[D].天津:天津商业大学,2014.

[12]张峭,王克,李越,等.中国农业保险保障发展的成效、问题和建议[J].农业展望,2022,18(1):40-47.

[13]刘从敏,张祖荣,李丹.农业保险财政补贴动因与补贴模式的创新[J].甘肃社会科学,2016(1):94-98.

[14]苏利珍,申传磊,杨泽优,等.乡村振兴战略背景下中国农业保险发展现状及对策浅析[J].财富时代,2019(8):157-158.