论鲁迅小说中的同时代人再现

2024-01-19朱崇科

摘" 要:鲁迅小说中的同时代人再现意义繁复,它不只是及时立此存照,而且彰显出其复杂幽微的“情感结构”以及“取今复古,别立新宗”的关怀。对不同层次的同人能够切中肯綮地追踪性评判。更加难能可贵的是,鲁迅在这些横截面中折射出针对性的人生取舍姿态——为敬爱者立传、为友爱者立言、让嫌弃者速朽,从而呈现出同时代人为实现“立人”“立国”和启蒙所携载的共通的文化基因的革命性和实验性。这种文学实践本身也是对新文化运动的记载、反思与推进。

关键词:同时代人;鲁迅;小说;再现

中图分类号:I210.97 文献标识码:A 文章编号:1673-2359(2024)06-0139-08

作者简介:朱崇科,中山大学中文系(珠海)教授,博士生导师。

轰轰烈烈、令人神往却也众说纷纭的五四运动自有其丰富内涵、意义、功能和再阐释空间,其影响范围之广、思想流派花样之繁复,皆令人赞叹不已。

不管是从当事人的回忆还是于后来研究者的判断来看,群星璀璨中最耀眼的两颗无疑是陈独秀和胡适,我们不必夸大鲁迅在当时的地位,即便是采用鲁迅自己的说法,“听将令”的他至多也不过是阵营里的一员猛将或元帅麾下的大将。新文化运动陷入低潮后,鲁迅曾慨叹大家的星散,“后来《新青年》的团体散掉了,有的高升,有的退隐,有的前进,我又经验了一回同一战阵中的伙伴还是会这么变化”①。

如果探讨鲁迅与主将们的复杂关系,那将是众多专著论述的体量。比如仅孙郁教授一人对于鲁迅与胡适、陈独秀、周作人等的关联就有精深宏阔和富有启发性的专门论述。如果从更宽泛的意义上检索,和关键词匹配的有关论述著作就有:《鲁迅和他的同时代人》(彭定安、马蹄疾编著)、《突破与超越——论鲁迅和他的同时代人》(彭定安著)、《民国那些人:鲁迅同时代人》(陈漱渝、姜异新编)等。如果再拓展一点,还可以生动活泼地探讨一下鲁迅的“朋友圈”,比如:《鲁迅的人脉》(朱正著)、《鲁迅与鲁门弟子》(耿传明著)、《鲁迅的圈子》(陶方宣著)、《猛兽总是独行——鲁迅与他的朋友圈》(孙玉祥著)等。上述研究非常直观地鉴赏了鲁迅先生的人际交游、文化互动与思想缠绕,对于先生的“人脉”与精神指向有了一个整体观照。和杂文以及书信中相对直率与犀利的评价不同,鲁迅小说中出现的同时代文化人却别有一番风味:不只是平面再现、彰显态度,而且亦隐约婉曲,具有长线思考与追踪。

不容忽略的是,文学家鲁迅还是卓越的文体家,更是“中国现代小说之父”,其小说创作大致贯穿其文学创制的始终。不少同时代人如胡适、郁达夫、成仿吾、钱玄同、顾颉刚等光明正大地被写进其小说,而且遭遇了不同的评判;不止如此,外国文化名人,如爱罗先珂、迭更司(即狄更斯)、伊孛生(即易卜生)、泰戈尔、雪莱等也位列其间。仔细思考鲁迅对这些同时代人的小说再现现象,我们不难发现最初级的则是立此存照,而略进一步的则是展现出鲁迅复杂幽微的“情感结构”,而令人寄望的是,这种操作或许还有更深的关怀——“取今复古,别立新宗”。根据鲁迅对书写对象的情感伦理取向,可以从三个层次进行论述。

一、为敬爱者立传

在《忆刘半农君》一文中,鲁迅非常形象地描写《新青年》的编辑们在开编辑会时,他最关注的是陈独秀和胡适,而二人的风格差异明显。鲁迅提到,如果把韬略比作仓库,陈独秀先生所树的旗子上写着“内皆武器,来者小心”,但实际上内部透明,一目了然,无需提防;胡适的仓库大门紧闭,门上的小纸条写着“内无武器,请勿疑虑”,但实际上未必令人放心。鲁迅进一步写道:

这自然可以是真的,但有些人——至少是我这样的人——有时总不免要侧着头想一想。半农却是令人不觉其有“武库”的一个人,所以我佩服陈胡,却亲近半农。①

此中不乏通过生动鲜活的比较,彰显出对两位主将陈独秀和胡适的内在尊敬以及对英年早逝的同道刘半农的亲近感,但其实纵观鲁迅小说,其发自内心的更加尊重的对象可能另有其人其功,那就是为理想牺牲的革命烈士及其丰功伟绩。

(一)为牺牲者树碑

民族主义者、更是爱国主义者的鲁迅对于革命先辈及同辈牺牲者的尊敬堪称五体投地,他不只是情感上惺惺相惜,也以如椽大笔加以铭刻再现。相当耐人寻味的是,在第一篇现代小说《狂人日记》中,鲁迅就大写吃人历史且同时醉翁之意不在酒式地抬出了徐锡麟:

从易牙的儿子,一直吃到徐锡林;从徐锡林,又一直吃到狼子村捉住的人。②

这当然是显而易见的隐指,刺杀恩铭成功后的徐锡麟被端方处死,心肝为恩铭亲兵所食,此处彰显出鲁迅破旧立新的独特策略——有意的笔误,“麟”写成“林”可以部分论证狂人的真狂,但同时也可自我保护,借众所周知的谐音凸显同样渊源流长的文化糟粕的“吃人”本质。

当然,更深层的隐写式致敬则是《药》,但从对夏瑜(秋瑾)的字面拆解、现代性意义宣传、烈士就义处——丁字街头破匾上“古囗亭口”的蛛丝马迹等诸多细节看,则彰显了鲁迅对秋瑾这位勇于牺牲、慷慨激昂的巾帼女侠的深沉且精准的铭记。

(二)牢记现代性

如果从传统短篇小说的标准来看《头发的故事》似乎绝非佳作,它更多是流水账般平铺直叙,毫无波澜起伏,颇多情绪激烈的生硬说教,但如果从牢记现代性的角度来看,它却是一篇非常重要且主题繁复的小说。其核心主题毋宁是以头发的变迁为例提醒大家铭刻中华民国的新纪元,其来之不易,如文中有对少年英雄们为改天换地抛头颅洒热血甚至是死无葬身之地的群像的牺牲者描绘:

几个少年辛苦奔走了十多年,暗地里一颗弹丸要了他的性命;几个少年一击不中,在监牢里身受一个多月的苦刑;几个少年怀着远志,忽然踪影全无,连尸首也不知那里去了。①

文字中间不经意穿插了邹容,一个文武双全的实干家,他著有激动人心的《革命军》,动手能力强且忠于革命:

不几天,这位监督却自己被人剪去辫子逃走了。去剪的人们里面,一个便是做《革命军》的邹容,这人也因此不能再留学,回到上海来,后来死在西牢里。②

实际上也是正面提醒大家勿忘前辈的牺牲,当然此中也寄寓了鲁迅从青年时期就具备的反清革命情怀,③以及“终生坚定反抗外强侵略,为被损害民族和人民鸣不平的立场。”④同时,文末又提及俄国小说家阿尔志跋绥夫并借以清醒言志:

你们将黄金时代的出现豫约给这些人们的子孙了,但有什么给这些人们自己呢?⑤

阿氏是翻译家鲁迅的译介对象,而鲁迅的创作也受其影响。⑥但此处尤其重要的是,鲁迅对现在/现代的刻意强调,同时表现出他对许诺的所谓“黄金世界”的高度怀疑。

类似的,鲁迅先生也呈现出对同时代人为实现“立人”“立国”和启蒙所携载的共通的文化基因的革命性和实验性,他之所以“听将令”,既是一种忧国忧民情怀的自发,又是一种励精图治改变现状的自觉,所以在新文化运动早期,胡适是他的同道,如人所论,“胡君者真正新诗人之前锋,亦犹乱者为陈胜吴广而享其成者为汉高,此或《尝试集》真正价值之所在矣”⑦。尽管鲁迅积极介入五四运动的时间略迟,但其创造性、穿透力、持久力和爱憎分明的态度却令人钦佩不已。

但如果对鲁迅和胡适的关系进行长线考察,便不难发现其间的变化。相对刚烈、峻急的鲁迅与相对包容、豁达的胡适在五四时期亦有精神上的神交之处,甚至在攻击和建设等观点上不乏共识,如孙郁所论:“这里有趣味的是,中国的反传统者,精神的背景并不一致,但在一个时期,却拥有着相近的话语。在一个古老的文化难题面前,道同,相与为谋,便是自然的了。在这个意义上说,他和鲁迅能走到一起,便不难理解了。无论五四时期还是后来,风格虽迥异,择术亦不同,但在对现代性的理解上,对国民的批判上,难说有多大的差别。”⑧但毋庸讳言,鲁迅和胡适作为曾经的同路人,随着时间的推移终究走上了不同的路,前者更靠近左翼,而后者偏向“好政府”(虽然晚年胡适认为他们二人都倾向于自由主义,鲁迅是他们的人),而且实际上相距日益疏远,在对抗性语境中甚至一度势同水火,至少在使用和评价他们的整体时代政治立场上如此。

二、为友爱者立言

值得关注的是,鲁迅还对同时代中外同道们进行了各种各样的致敬、亲近或重提:有些是符号化或整体面向的,比如《伤逝》中涓生与子君恋爱时谈论的话题:

谈家庭专制,谈打破旧习惯,谈男女平等,谈伊孛生,谈泰戈尔,谈雪莱……她总是微笑点头,两眼里弥漫着稚气的好奇的光泽。壁上就钉着一张铜板的雪莱半身像,是从杂志上裁下来的,是他的最美的一张像。①

不难看出,上述文化名人的名字和最热烈、美好的字眼并置,他们是涓生向子君口头输出的理想吸引,当然也难免是相对刻板或肤浅化的符号重复,这也恰恰喻示了子君、涓生貌似坚定新潮的自由恋爱背后的肤浅性和不平等性;当然,其中也预示了个人主义在旧派势力依然强大的中国必然失败的命运,《伤逝》是一个思想实验的精彩范本。②但不管怎样,鲁迅对此勇于尝试的精神还是值得加以肯定的,也反映了他对青年时代的喜爱与对新文化运动的支持,虽然在文章后半部他对此又进行了深入而真实的验证。

(一)美化俗世

毫无疑问,《鸭的喜剧》中鲁迅对爱罗先珂的整体形象是颇多剪裁的,剔除了爱罗先珂反抗统治者的斗争性的一面,而更倾向于强调其童心与童话色彩,乃至更复杂的“白心”。“从鲁迅早年翻译爱罗先珂的童话等文学创作来看,这是一位‘心思纯白’的诗人,但是从鲁迅后来不断回应爱罗先珂关于智识阶级的论述来看,这又是一位‘敢于白心’的知识分子。所以,与其将爱罗先珂与鲁迅的联结点归于‘童心’,不如将这种联结点归于‘白心’。”③这种处理颇有提纯的倾向。

同时,即使从被窄化的爱罗先珂形象塑造入手,鲁迅也再现了其热爱生活并美化周围俗世的认真追求,比如,以音乐尤其是自然界的声音应对居住空间周边世界的寂寞和荒芜,但同时鲁迅也让自然规律开了他一个玩笑,一不小心的优胜劣汰或食物链进化(同在一个池塘的鸭子自然而然吃掉了成长中的蝌蚪们)却又一次论证了弱肉强食的残酷和美美与共的权宜性,但背后却还是对这位革命斗士诗意情思的高度肯定,如人所论,“这显然是一种把现实世界中的爱罗先珂向着精神世界的高远处善意诗化的情思。它关联着鲁迅从阅读中感受到的爱罗先珂的人品心性,也映现着鲁迅深藏心底的自我认同、自我期许和自我评价”④。毕竟,彼时的现实世界更是相对荒芜与淡漠的。

(二)支援与感恩

在《呐喊·自序》中,鲁迅写道:

在我自己,本以为现在是已经并非一个切迫而不能已于言的人了,但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声,聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱……至于自己,却也并不愿将自以为苦的寂寞,再来传染给也如我那年青时候似的正做着好梦的青年。⑤

而实际上,鲁迅的确也在不经意间或有意中支援更多青年读者、作者,同时也乐于以文字支持同时代的战士、青年与友人。

《孤独者》中的主角魏连殳也曾经是新时代具有新思想的青年,他相信进化论、尊重新生事物与老人小孩等弱势群体,但他的理念与实践在彼时却显得格格不入,也令他人难以理解。即便是他交往的朋友,似乎也令人觉得奇怪,鲁迅曾经写道:

使人不耐的倒是他的有些来客,大抵是读过《沉沦》的罢,时常自命为“不幸的青年”或是“零余者”,螃蟹一般懒散而骄傲地堆在大椅子上,一面唉声叹气,一面皱着眉头吸烟。①

这段书写颇引人深思:一方面鲁迅是以小说家的身份肯定了同乡郁达夫早期代表作《沉沦》的意义与价值,即使比不上周作人在众口铄金的关头雪中送炭撰写书评的提携与支持,但让它在自己作品中出现也是一种大力肯定。另一方面,需要深切反思的是,这些骄傲的青年们显然误读了《沉沦》中作为弱者爱国与自怜的复杂关系,他们更像是“为赋新词强说愁”,甚至是让它变成了自我弱化的时髦指南与堕落借口。这恰恰违背了郁达夫书写的目的——以颓废的方式爱国或虽颓废亦爱国。

鲁迅小说中还特别值得一提的是对金心异(即钱玄同)的再现。在《呐喊·自序》中鲁迅不只是写出了其在约稿时表现出的韧性,而且也折服于其干事业的乐观主义——打破铁屋子的希望必须尊重。“钱玄同等对于差异不予承认,对于与自己相悖的观点‘不容讨论’,他希望通过不自由的手段使中国走上自由发展之路。毋庸讳言,这种自我预设的价值共识在很大程度上是化约的、自负的,它遮蔽了文化发展中许多深刻的异质性内涵,在学理上也缺乏对问题复杂性的透彻了解和自我反思。”②但某种意义上说,他之于鲁迅却是至关重要的,这段描写恰恰说明了从周树人到鲁迅的产婆(催产师)角色非钱玄同莫属。同样,在这段经历的背后浮现着幕后“黑手”——陈独秀的器重与指示,“就鉴赏的角度而言,陈独秀的目光不在周作人、钱玄同之下,有时或说还高于同代的学者。他的喜欢鲁迅,纯然出于内心,有隐隐的快意。因为那时的文人,能有鲁迅笔法者,甚为寥落……作为同代人,毕竟有相通的地方。”③鲁迅以小说的方式再现了这种难能可贵的惺惺相惜其实既是一种文学生产,又是一种同道报恩。

三、让嫌弃者速朽

鲁迅是一个快意恩仇的人,在杂文中一目了然,既有对个案或单项劣根性的严厉剖析,又有对类型或集体劣根性的深挖批判。出人意料的是,在小说创作中他亦有部分展现,而对同时代人随时代变迁而产生的惊讶变化,他亦有清醒的观察、再现与批评反省。需要指出的是,对这些令人嫌弃的质素的批评乃至希望其速朽,其实也指向了鲁迅自己,无论是创作还是劣根性。

(一)无意的压迫:再议胡适

对于鲁迅和胡适的复杂关系论述备详,但在小说中鲁迅还是呈现出不同的风格面向,其中一种是把胡适的名字直接用在1921年创作的《阿Q正传》“第一章 序”中示众:

我所聊以自慰的,是还有一个“阿”字非常正确,绝无附会假借的缺点,颇可以就正于通人。至于其余,却都非浅学所能穿凿,只希望有“历史癖与考据癖”的胡适之先生的门人们,将来或者能够寻出许多新端绪来,但是我这《阿Q正传》到那时却又怕早经消灭了。①

不难看出,其中彰显出相当复杂的“情感结构”——对于曾经同一战壕的战友如今分道扬镳后有了难以敉平的隔膜和实实在在的嘲讽。

而另一种风格则显得幽深婉曲。不必多说,学界同仁对于胡适及其《尝试集》的评价似乎已有公论,“胡适倡导新文学时,并未想到‘不朽’与‘经典’的问题。像他的《尝试集》,今人读了,有索然寡味之感。但唯其有‘尝试’,才有了后来新诗的进化。”②而胡适本人对其亦有反思,“这本书含有点历史的兴趣。我做白话诗,比较的可算早,但是我的诗变化最迟缓……从那些很接近旧体诗的诗变到很自由的新诗,这一个过渡时期在我的诗里最容易看得出。”③这恰恰可以说明《尝试集》一方面具有逆流而上的新颖性,但另一方面更有过渡性与“中间物”特质,而曾经帮胡适删诗的鲁迅恰恰对胡适延续了新的认知与判断。

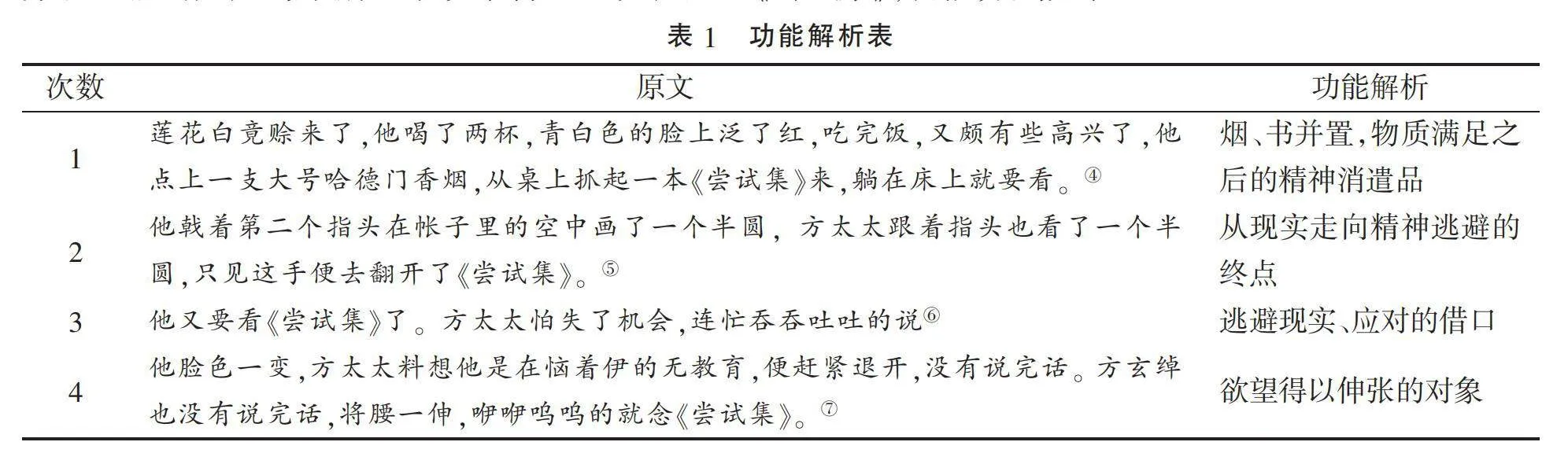

“五四”大潮退落后写于1922年的《端午节》是一篇代表性文本,其中的主人公方玄绰奉行所谓的“差不多主义”,身为知识分子与公务员,他不仅没有在端午节——纪念屈原为国分忧、为民请命、不惜献身的日子勠力捍卫他人和自己的合法权益,而是尽显缩头乌龟本色,甚至欺负更弱者,尤其是操持家务和生活的太太与小厮。小说中鲁迅四次提及了《尝试集》,功能分别如表1:

最发人深省的是,曾经作为现代白话文代表性产品的《尝试集》是如何摇身一变成为消遣的?它如何以新尝试的名义化为和旧传统、劣根性沆瀣一气的存在?它不仅让(男)人缺乏行动力,还成为打压妇女的新工具和自我逃避的温床,这的确是论证了其自身包含了旧习气,虽然一度洛阳纸贵。胡适曾经在回忆中提及,“我的决心试验白话诗,一半是朋友们一年多讨论的结果,一半也是我受的实验主义的哲学的影响……我的白话诗的实地试验,不过是我的实验主义的一种应用。所以我的白话诗还没有写得几首,我的诗集已有了名字了,就叫做《尝试集》。”⑧鲁迅在《端午节》中其实也呈现出他给胡适删诗(寿诗《周岁》)的态度,删除冗余与陈旧,并犀利地批判了其诗集的现代化的不彻底性。

(二)有意的嘲讽:侧击顾颉刚

鲁迅也有私人恩怨的对手,其中最大或最出名的似乎该是顾颉刚。首先,顾颉刚是鲁迅《中国小说史略》剽窃日本学者盐谷温《中国文学概论讲话》这一谣言的幕后黑手,他通过某些场合让谣言散出且发酵,而自己从不置身前台。①其次,顾多次声称自己是胡适的弟子,包括他在与鲁迅同时空的厦门、广州时皆如此,这在鲁迅眼里难免有拉帮结派之嫌。在小说中鲁迅也多次进行了影射和嘲讽。

《铸剑》中鲁迅让顾化成了红鼻子的代称:

他近来很有点不大喜欢红鼻子的人。但这回见了这尖尖的小红鼻子,却忽然觉得它可怜了,就又用那芦柴,伸到它的肚下去。②

这篇小说完稿于1927年4月的白云楼,在该年5月30日致章廷谦的信函中鲁迅写道,顾颉刚到达广东中山大学之时,恰逢国民党“四一五”清党惨案发生,不少人认为他辞去所有职务离开中山大学是因为政治原因,其实是因为顾颉刚。

然而顾傅为攻击我起见,当有说我关于政治而走之宣传,闻香港《工商报》,即曾说我因“亲共”而逃避云云。③

不难看出,红鼻与顾颉刚对应。表面上看,鲁迅以个人生理特征嘲讽人是不厚道的,值得批评,但鲁迅之于从不出头的顾似乎也无计可施,《铸剑》中,它成为眉间尺好玩与善良、柔弱与残酷、优柔寡断性格的实验品与牺牲物,但至少于鲁迅眼中,顾过于复杂。在王富仁看来,红鼻子老鼠在鲁迅小说中的遭遇要认真剖析,“它却不是对顾颉刚该人的完整的理性的判断,不是对他的历史的、思想的、道德的、学术的客观全面的评价,也不仅仅是针对顾颉刚一个人的,而只是在个人与个人的现实关系中形成的对顾颉刚这类人的主观感受和主观印象”④。顾不是鲁迅所树立的“正面的敌人”,顾“不是一个强者,而是一个弱者”,顾却又在暗地里做一些损害鲁迅的事情,在对付此事上显得阴损的顾颉刚时鲁迅内心很矛盾:既怜悯,又愤怒;既要犀利反击,但又不能陷进这种无谓的缠斗里。

在《理水》中,“顾”变成了“鸟头先生”,鲁迅把他安放在文化山上与普通民众的论辩中加以审视,借底层民众之口嘲讽了缺乏民间文化常识的伪知识分子的封闭性与荒诞性。“鸟头先生”缺乏对有关文化的调研而信口开河,是“古史辨”走火入魔式的再现。如王富仁所言,“当顾颉刚离开了胡适的更根本的历史的观念和文学的观念,而将其所实际运用的‘科学的方法’直接运用到中国上古历史研究并形成了自己对中国上古历史的观念的时候,这种观念实际是一种错误的观念。”⑤但鲁迅深刻的地方在于:即使是远古时期的百姓,其真诚的迷信也远超伪知识分子的伪善,所谓“伪士当去,迷信可存”,具有破与建的双重逻辑和繁复演进。⑥而鸟头先生恰恰是“伪士”的象征。从此角度看,这更凸显了鲁迅对国民劣根性的批判与民族脊梁精神的弘扬——该文中还有对潘光旦关于遗传学理论双标式使用的批判。

《故事新编》序言中鲁迅也曾提及成仿吾:

这时我们的批评家成仿吾先生正在创造社门口的“灵魂的冒险”的旗子底下抡板斧。他以“庸俗”的罪名,几斧砍杀了《呐喊》,只推《不周山》为佳作,——自然也仍有不好的地方。①

不过是以嘲讽语气,那是因为成仿吾喜欢以相对单一的尺子去度量非常繁复的文学创制,鲁迅恰恰批判的是这种自以为是的机械僵化、刚愎自用与单调盲目。

四、结语

毫无疑问,鲁迅先生是有着非常强烈的个性和深邃的独立思考能力的,即便是在接受外来思想时亦然。张直心在研究鲁迅及同时代人在接受苏联文艺思想时得出结论:“毋庸讳言,瞿秋白、太阳社、后期创造社等同志的文艺思想无论从内容上还是形态上来看基本上是苏联模式的‘横向位移’;而鲁迅在接受过程中,则发挥了创造性的应答实力,他的现实主义理论体现出了同时代人欠缺的、区别于苏联文艺思想的特殊性本质。”②而同样,鲁迅先生的洞察力、反思力与表现力都是有目共睹的。

为此,鲁迅小说中的对于同时代文化人再现具有相当重要的意义,它不只是及时为被描写对象画像或立此存照,而且彰显出鲁迅本人对不同层次的同人切中肯綮的追踪性判断。毋庸讳言,“立人”思想的落实和分层其实也包括从个体和社会性关系角度进行改革与确立,而鲁迅小说彰显出的他和同时代人的关系以及他对个体(性格)发展的再现其实就是一种实践方式。更难能可贵的是,鲁迅先生从这些横截面中折射出更繁复的人生取舍姿态,从而更好地为“立人”乃至“立国”提供重要建议,这种文学实践本身也是对新文化运动的记载、反思与推进。当然,特别需要指出的是,鲁迅和同时代人(甚至缩小至他和鲁门弟子、文学传人等)的复杂关系原本就是非常繁复而且立体多元的,远非几篇文章可以轻松概括,加上时光相对久远,我们对其关系的真相则更难深入探寻,往往难免隔靴搔痒之嫌,但是鲁迅在其小说文本中的再现却是鲁迅本人内在幽微心境的直接反映。

责任编校 张学城