师范高校体育学院学生对于跨领域学习之自我效能感研究

2024-01-19潘丽雯凌波

潘丽雯?凌波

摘 要|跨领域学习是现代教育的趋势,而“十四五”规划和2035年远景目标中建设体育强国,是新时代赋予中国体育事业的新定位和新使命。在此潮流与目标下,如何促使学生在学习过程中变得更有动力、更具主动性,并能灵活思考以多角度的视野看待现实,解决问题,关系着我国未来体育教育发展。师范高校体育学院本科生之培养对此目标具有决定性的影响因素。因此本研究以师范高校体育学院一、二年级学生为研究对象;以量化研究为主,SPSS26为分析工具,探讨普通高校体育学院学生对于跨领域学习之自我效能感。研究结果显示,高校体育学院一、二年级学生对于STEM之应用与理解,仍有很大的发展空间,显示国内高校体育教育在交叉学科学习模式或应用上有待提升,而对于培养学生自主思考能力与判断,此方面更是明显需要加强。

关键词|STEM;自我效能;跨领域学习

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

自网络普及、智能型手机问世后,人们的生活习惯产生了翻天覆地的变化,不同领域的数字学习在全世界掀起了各种新热潮,其中尤以教育方面受到最多的关注。在这股新兴热潮中,与教育改革相关最主要的就是呼吁跨领域的学习规划。我国自2017年中國教育科学研究院成立STEM教育研究中心后,从课程设置、教学设计、学生评价、教师专业发展等领域提出“中国STEM教育2029行动计划”,指出中国的STEM教育要有顶层设计,且要实现大中小学的贯通培养[1]。教育,不外乎教与学,但在这“教”与“学”当中,老师在“教”的过程,如何提高学生学习兴趣,让学生在“学”的过程中变得更有动力、更具主动性,并能灵活思考以多角度的视野连接现实解决问题,这就是涉及更深层面的议题。为了因应这波教育改革潮流,并思及全世界信息高速流通的时代与科技应用情形,Guzey等人据此甚至断言20世纪必须通过综合的学习方式,以解决现代的问题[2]。故而在国外已行之有年的STEM教育,再度被提出来并应用在各种学科当中,成为教育改革的一项新课题,甚至是国家竞争力的新指标[3]。

STEM原是一种理科教育的方法与精神,且是一种重视技能、结合“做”与“学”并从中激发自我效能的一种新颖的教学观念[4]。STEM的4个英文字母各代表Science(科学)、Technology(科技)、Engineering(工程)和Math(数学)。顾名思义STEM是一种跨领域学习且是交叉学科的教育应用,而且STEM的核心精神,并不重视单一学科的考试成绩,而是注重学科知识与技能之融合,以增强学生的判断性思维和创新技能[5]。STEM的核心精神是将教学重点放在激发学生的思考、培养应用能力,并结合现实世界中的问题,鼓励学生从不同角度研究并多思考,以创造出解决问题的方法。这是一种结合“动手做”与“高层次思考”的教育思维[6]。因此STEM受到很大的关注与应用,不仅是用于学校教育,也可发现应用在许多诸如教具设计、课程安排等方面,可运用范围广大,而对象从幼儿园到高校均一体适用[7]。

由于师范高校是国家育才的重要摇篮,体育教育是师范教育的特色且是我国欲达到2035年体育强国、健康中国的目标的重要参与者,故而师范高校体育本科生肩负承先启后之时代责任,是未来体育教育事业与发展终身运动的重要推动者。但长期以来,常态下体育学院本科生通常是重实践轻理论,以钻研体育技术为主,或较少触及跨领域应用科学教育。因此,在现今网络高度应用的时代,探讨师范体育专业本科生对于整合学科跨领域学习的看法、态度与能力的自我效能感,对于将来应用教育、推广全民运动,有其重要性与时代意义。

2 研究方法与工具

2.1 研究对象

本次研究对象选择自出生即同时生活在虚拟网络与现实世界的原生世代。此族群他们对使用科技产品不陌生,且高度应用手机功能的高校体育学院一、二年级本科生为研究对象。本研究秉持STEM教育的方法与精神,使用信度良好的STEM问卷评估,借此理解他们对于跨领域学习的自我效能感。

2.2 研究工具

本研究采用的研究工具是科学、技术、工程和数学(STEM)知识的自我效能感知问卷[5]。用以评估在STEM架构中,研究对象对于科学知识探究(scientific inquiry,SI)、技术使用(technology use,TU)、工程设计(engineering design,ED)、数学思维(mathematical thinking,MT)和STEM综合知识(synthesized knowledge of STEM,STEM)这四个部分相关知识的理解及自我效能感的研究。本研究工具整体α≥0.9且p<0.05,其中科学探究(SI)信度达到0.92、技术使用(TU)信度达到0.91、工程设计(ED)信度达到0.92、数学思维(MT)信度达到0.92和STEM综合知识信度达到0.91,显示本研究工具信度优良。

本研究问卷共计五个部分。第一部分为基本数据,包括年龄、性别、年级;第二部分主要了解自我对于整合科学、科技、工程及数学(STEM)学习的看法;第三部分主要为了解自我对于STEM学习的态度;第四部份为调查自我对于科学知识的看法;第五部分则为理解自我对于网络STEM信息来源的看法。研究工具采用李克特式五等量表计分,1分代表非常没有信心(问卷第二部分)或大致而言不同意(问卷第三至第五部分),5分代表非常有信心(问卷第二部分)与几乎完全同意(问卷第三至第五部分)。分数愈高代表研究对象对于STEM知识的自我效能感与学习STEM教育的看法抱持愈高的肯定,反之总得分愈低则代表其对于STEM愈不理解或相关应用愈没有信心,效能感也愈差。

2.3 调查方法

研究问卷施测以网络在线方式进行,采用整群抽样方式,抽取湖北省某区高校体育学院学生。研究对象入选标准:现为高校体育学院一、二年级本科生;无效问卷排除标准:非体育学院本科生或问卷填答不完整者。

本研究采用统一量表进行网络在线填答。问卷施测结束后,逐一检查问卷的完整性与有效性。本次问卷回收总共362份,扣除无效问卷9份,有效问卷合计353份,填答率为97.17%。

3 研究结果

3.1 基本数据分布

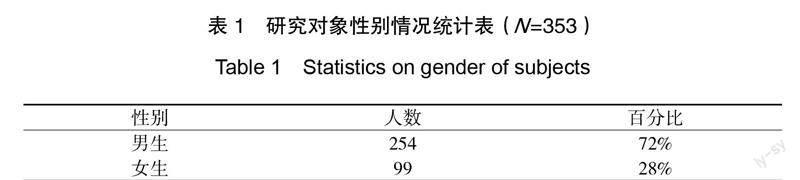

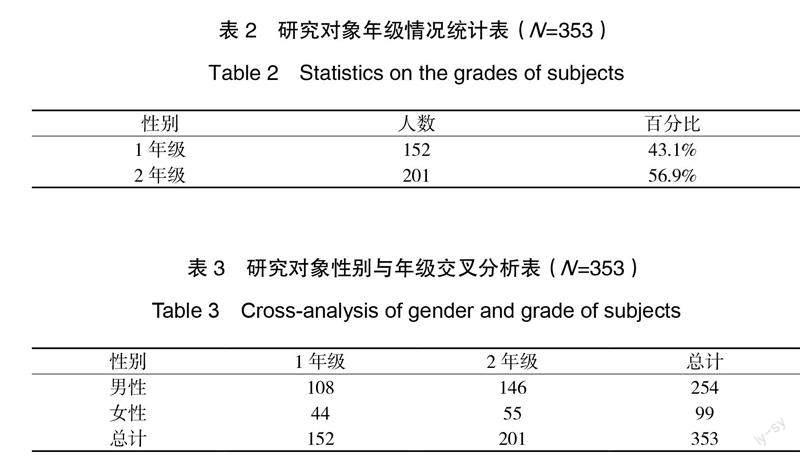

本研究运用SPSS26对研究样本进行分析。在353份有效问卷中,研究对象年齡介于16—22岁之间,男女各有254份和99份。男生比例约占72%,女生比例仅占28%(如表1)。在年级分布上,高校一年级有效问卷152份、二年级有效问卷201份,填答比例各为43.1%与56.9%(如表2)。高校体育学院性别比例向来男性大于女性,问卷回收在年级与性别的交叉分析中也符合现状(如表3),再加上本研究主要在探讨接受大学教育1年与2年整体对于跨领域学习之自我效能感的差别,因此本研究后续分析暂不考虑性别而以年级为主。

3.2 不同年级对于STEM的自我效能感显著性分析

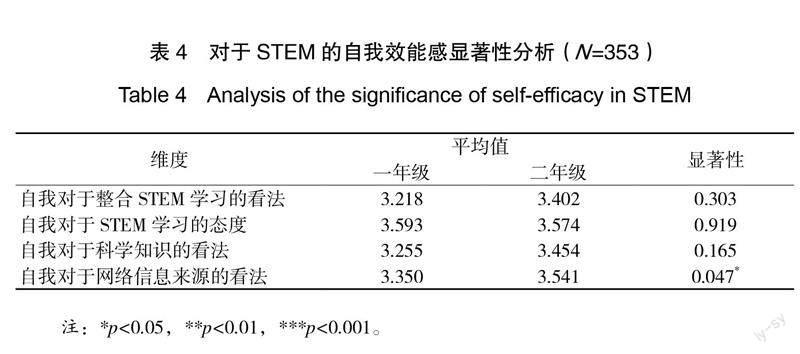

首先以t-test检验两组样本的平均值是否有差异。研究结果显示不同年纪在自我对于STEM学习的看法、自我对于STEM学习的态度、自我对于科学知识的看法并无显著差异。然而在自我对于网络信息来源的看法时,发现p<0.05,再检验平均值等同性t-test,计算后的t统计值为-0.453,显著性(双尾)p=0.651(p>0.05),显示一、二年级在进行网络信息来源的看法显著性分析上,同样没有显著差异(如表4、表5)。

3.3 STEM能力的自我效能感相关性分析

不同年级体育学院学生STEM能力的自我效能感相关性分析比较结果见表6所示。根据表6可以发现,在STEM的自我效能感分析中,对于STEM的学习看法与学习态度、科学知识的看法、信息来源的看法呈现正相关,与年级关系虽有相关但不是特别明显;在学习态度与学习看法、科学知识的看法、网络信息来源的看法呈现正相关,但与年级呈现负相关;在科学知识的看法与学习看法、学习态度、信息来源的看法呈现正相关,与年级关系则虽有相关但不是特别明显;在信息来源的看法与学习态度、学习态度、科学知识的看法呈现正相关。由此可知,体育学院学生STEM能力的自我效能感的4个维度存在不同程度的相关,但与年级之间的关系却不明显。

3.4 不同年级体育学院学生STEM能力的自我效能感的回归分析

根据钟明芬针对学生学习成效关键因素的汇总分析结果得知,影响学生的因素主要为学习态度[8]。因此为了更进一步理解体育学院不同年级的学生的跨领域学习之自我效能感之间的关系,本研究将学习态度设为自变数(X)并假设学习态度会影响STEM能力的自我效能感,将学习看法、科学知识看法、网络信息来源看法设为因变数(Y),年纪则设为中介变数,据此再进行各个维度之间与年级介入之后的相关性分析。

3.4.1 体育学院学生学习态度影响STEM能力的自我效能感的分析

在表7线性回归分析的结果中,学习态度对于其他自我效能感的3个维度均呈现出显著性非常高的结果(p=0.000),而且Beta值很高,分别是0.751(学习看法)、0.600(科学知识看法)、0.771(网络信息来源看法),显示彼此之间正向相关的关联性是非常显著,代表学习态度确实具有能预测体育学院学生对于STEM能力的自我效能感的能力。

3.4.2 体育学院学生学习态度与年级影响STEM能力的自我效能感的分析

根据表8模型1可知,单以学习态度分析体育学院学生对于STEM能力的自我效能感的能力是具有正向的显著关系。更进一步加入年级分析后,在模型2中可见年级对于学习看法与对科学知识看法,仍维持非常高的显著性(p=0.000),仅有对于网络信息来源看法具有预测性但是不高(p<0.05)。除此在模型2加入年级的中介变数后,3个维度的Beta值也分别从0.751微幅升至0.752(学习看法);0.600微幅升至0.601(科学知识看法);0.771微幅升至0.772(网络信息来源),虽然仅有.0001的差距,但表示还是能增加预测效果。再以标准化系数(Beta)检验,发现(1)学习看法的显著性p=0.000,Beta=0.113,显示不同年级对于学习看法具有预测性与影响性;(2)对科学知识看法p=0.000,Beta=0.139,显示不同年级对于科学知识看法具有预测性与影响性;(3)对于网络信息来源看法不显著p=0.339(p>0.05),Beta=0.033,显示不同年级对于网络信息来源看法无预测性。

4 讨论和结论

4.1 讨论

4.1.1 体育学院学生对于STEM的自我效能感显著性分析

根据研究结果(见表4)发现,整体而言,在STEM的自我效能感显著性分析中,二年级大部分优于一年级,唯独在自我对于STEM学习的态度上,一年级表现较佳。依据本研究结果推论,同样未曾接受过STEM教育的高校体育学院一、二年级本科生,在整体STEM学习评估与应用的得分表现上,高校一、二年级表现差距不大,但二年级本科生普遍优于一年级本科生,有可能是因为二年级本科生年纪较长,或者已经历一年的高校授课方式,经过一年训练,较熟悉高校的教学模式,故而得分表现较佳;而在学习态度上一年级本科生优于二年级本科生,则有可能因为高校一年级生,因新冠疫情与大学考试的原因,他们自高中开始就接触在线教育,再加上当时大学授课仍是以线上教育为主,尚未真正进入大学校园,故而对于在线教育的认知不同,因此学习态度较佳、接受度较高。

4.1.2 不同年级学生STEM能力的自我效能感相关性分析

在一、二年级学生STEM能力的自我效能感4个维度的相关性分析中,研究结果显示不是特别明显相关。据此可以推论体育学院本科生STEM能力的自我效能感的4个维度彼此虽然存在不同程度的相关,但与年级之间的关系却不明显,年级对于学生学习STEM能力的自我效能感影响不大。有关此点结果是否与国内升学制度偏重考试相关,或者与传统教学方法相关,以致在跨领域学习、分辨或应用能力较弱,有待后续追踪探讨。

4.1.3 体育学院学生学习态度与年级影响STEM能力的自我效能感分析

加入学习态度与年级为变因分析学生STEM能力的自我效能感中发现,学习态度确实会影响STEM能力的自我效能感。再加入年级后,不同年级也会影响STEM能力自我效能感中的学习看法与对科学知识看法,但是对于网络信息来源看法则不具预测性。由此可以推论自2007年第一代智能型手机上市以来,所有人的生活均离不开科技应用。尤其年纪越轻接触3C产品有越早的趋势,对于科技应用也愈不陌生,故而研究结果显示在STEM能力的自我效能感分析中不同年级尽对于网络信息来源的看法较不具预测性。

4.2 结论

大部分的国外研究已证明,应用STEM教学能够提升学生学习态度、理解知识及创造性思维和问题解决能力等高阶能力[9]。因此如何将科技应用于体育教育,高校师院体系体育学院本科生具决定影响因素。尤其在应用STEM于教育上,教师更是扮演学生整体学习效果的关键性角色[10]。本研究结果也表明,高校体育学院一、二年级学生对于STEM之应用与理解,仍有很大的发展空间,显示国内高校体育教育在交叉学科学习模式或应用上有待提升,而对于培养学生自主思考能力与判断,此方面更是明显需要加强。

习近平总书记力言开创中国体育事业发展新局面,加快建设成为体育强国习。体育教育承载着国家民族振兴的梦想,体育强国强,因此要不断开创体育事业发展新局面,加快建设成为体育强国。把体育事业融入实现“两个一百年”奋斗目标大格局中去谋划,深化体育改革,更新体育理念,推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。在此远大目标下,应用STEM教育将能同时促进学生学习态度、提高知识学习兴趣和提升应用高阶技术能力,进而使得STEM对学生的学习成效产生正向提升,成为一种教与学的良性循环。因此推广STEM教育不仅能提升高校体育教育质量,并能开阔学生视野,在未来的体育教师心中播下STEM教育的种子,相信对于未来体育教育、发展体育强国、推广国民运动,会有莫大的帮助。

参考文献

[1]王素.《2017年中国STEM教育白皮书》解读[J].现代教育,2017(7):4-7.

[2]Guzey S S,Moore T J,Harwell M.An analysis of teacher-developed engineering design-based STEM integration curricular materials[J].Journal of Pre-College Engineering Education Research,2016,6(1).

[3]蔡进雄.各国推动STEM教育的新动态[J].国家教育研究院电子报,2019(180):21-26.

[4]张仁家,林癸妙.美国STEM教育的发展沿革与经验:以俄亥俄州为例[J].2019,5(4):1-25.

[5]Lee M H,Hsu C Y,Chang C Y.Identifying Taiwanese Teachers Perceived Self-efficacy for Science,Technology,Engineering,and mathematics(STEM)Knowledge[J].Asia-Pacific Edu Res,2019,28:15-23.

[6]马宜平.实施STEM教育的困难与解决策略[J].台湾教育评论月刊,2020,9(7):70-75.

[7]林坤谊.STEM教育在台湾推行的现况与省思[J].青年研究学报,2018,21(1):1-9.

[8]鐘明芬.影响学生学习成效关键成功因素之汇总分析[D].彰化:彰化师范大学,2009.

[9]郑宇徽.STEM学习成效的混合研究[D].杭州:浙江大学,2019.

[10]Honey M,Pearson G,Schweingruber H.STEM integration in K-12 education:Status,prospects,and an agenda for research[J].Washington,DC:National Academies Press,2014.

A Study on the Self-efficacy of Students in Normal University Physical Education Colleges for Cross-field Learning

Pan Liwen Ling Bo

Physical Education Institute, Huanggang Normal University, Huanggang

Abstract: Cross-field learning is a trend in modern education. Building a sports power in the “14th Five-Year Plan” and the long-term goal of 2035 is the new positioning and new mission given to Chinas sports industry in the new era. Under this trend and goal, how to encourage students to become more motivated and proactive in the learning process, and to be able to think flexibly and connect with reality to solve problems from multiple perspectives is related to the future development of physical education in our country. The training of undergraduates in the School of Physical Education of the Normal University has a decisive influence on this goal. Therefore, this study chose first-year and second-year students in the physical education colleges of normal universities as the subjects. Focus on quantitative research and SPSS26 was used as the analysis tool to explore the self-efficacy of students in the physical education colleges of normal universities for cross-field learning. Based on the results, there was a lot of learning space for development in the application and understanding of STEM among first- and second-year students in PE colleges. It meant that not only the interdisciplinary learning model or application of physical education in domestic colleges needed to be improved, but also for cultivating students independent thinking and judgment abilities.

Key words: STEM; Self-efficacy; Online education