互鉴共融:武德与核心价值观在高校德育教育中的互动发展研究

2024-01-19李彬牛英辉

李彬?牛英辉

摘 要|践行核心价值观必须同传统文化,尤其是优秀传统文化相契合。武德是优秀传统伦理文化的重要组成部分,与时俱进地在高校弘扬武德,是对核心价值观的积极践行。研究认为:由伦理与实践程序构成的武德与核心价值观质理契合,在本质上“同源”“同旨”“同魂”;在“爱国爱民”“忠臣义士”“一诺千金”“尊礼守法”等思想道德理念上德理相通。互鉴共融是武德与核心价值观互动耦合转化的法则,武德是高校核心价值观践行的载体,而核心价值观是武德在高校转型升级的发展指南。

关键词|武德;核心价值观;互鉴共融;质理契合;高校;耦合

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

2016年12月,习近平总书记在全国高校思政工作会议中明确提出:“要坚持不懈培育和弘扬核心价值观,引导广大师生做核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。”[1]并指出:“培育和践行核心价值必须同传统文化,尤其是优秀传统道德文化相契合,使之成为弘扬核心价值观的立足点和着力点。”[2]近年来,有关高校核心价值观的研究逐年增加,研究整体呈重现状探究、轻理论与实践路径探讨,结合具体的传统文化,融入大学生生活与教学实践方面的理论研究较少[3],缺乏有针对性的培育载体与践行路径[4]。

武德作为优秀的民族传统文化,是习武者在对待自然、国家、社会、人际交往中所表现的和谐共处、侠义精神与伦理道德等精神品质的集中反应[5],在人格塑造与品德培养方面具有重要的实践教育价值[5]。以核心价值观为引领,对传统文化进行创造性转换与创新性发展,使之与时代发展相适应,是传统文化转型发展之必然[7]。因此,以高校德育教育为切入点,探讨高校武德教育与核心价值观互动发展的理论基础与操作路径,对高校核心价值观之践行与优秀武德文化之传承均具有一定的现实意义。

1 武德与核心价值观

1.1 武德内涵

武德指武术人在社会活动中所应遵循的道德规范和道德品质[8],其由伦理观念体系与行为操作程序两部分组成[5],是中华传统文化的重要组成部分。中华传统文化由“理论形态”化的“高雅文化”与“世俗形态”化的“民间文化”组成,而世俗化的民间文化常以生活化的“礼节”规范着人们的行为,经久流传而固化为“风俗习惯”[9]。武德具有传统文化世俗化的特點,在国家、社会与个人伦理规范中引领习武者人格健全与思想发展,首先,国家层面的民族大义。国难当头时,习武者展露的精忠报国,振兴中华之举,充分彰显了武术人舍生取义的民族精神。其次,社会层面的侠义之举。面对社会不公与不平时,习武者不畏强暴,嫉恶行善,扶贫济危的正义精神,充分显露了习武者的社会担当。再次,个人层面的伦理规范。武术人在习武、用武与授武中形成了良好的礼仪规范,习武先习德、止戈为武、一日为师终身为父等思想为武德伦规范体系的构建打下了良好基础。武德在“世俗化”发展过程中不断升华,并以礼仪规范、道德品行等形式不断固化,成为传统文化的重要组成部分。

1.2 核心价值观内涵

党的十八大报告提出“富强、民主、文明、和谐;自由、平等、公正、法治;爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义价值理念[10],为国家发展、社会稳定与公民道德规范指明了发展方向。核心价值观与传统文化一脉相承,传统文化是核心价值观发展之源,而核心价值观是传统文化在新时期创造性发展之流,两者在价值理念上具有内在一致性。核心价值观确立了国家建设、社会发展与公民道德建设的基本要求,其与传统文化《礼记·大学》中提倡:“修身、齐家、治国、平天下”的思想质理同归[11],核心价值观三层面要求与传统文化公民修身之德、士大夫为政之法、君王治国之道具有同构性。传统文化是核心价值观的精神纽带与价值源泉,核心价值观是传统文化在新时期创造性转化的新成果。核心价值观不仅传承了传统文化的精髓,而且结合新时代发展要求,在吸收马克思主义思想与外来先进文化基础上,进一步促进了传统文化的转型升级,强化了文化软实力水平。核心价值观坚守社会主义本质属性的基础上,实现了对传统文化的超越,核心价值观继承了“仁礼”“和谐”等传统思想,而超越了“三纲五常”等宗法伦理的桎梏,实现了公正与法制的社会构架,在传承“以民为本”的思想中扩大了人文关怀的局限,将自由、平等的价值理念提升到人的全面发展的新高度。核心价值观传承了传统文化的价值理念、人文精神和道德规范,同时赋予了传统文化新的时代精神,在文化自觉与文化自信中充分展示了国家文化软实力。

2 质理契合:武德与核心价值观耦合的基础

2.1 武德与核心价值观本源相通

2.1.1 同根:传统文化

传统文化主张“自强不息、厚德载物”的精神;倡导“己所不欲勿施于人,己欲达而达人、己欲立而立人”的忠恕仁爱、博施济众的思想。武术诞生于原始狩猎,发展于军事,兴盛与民间,在发展过程中不断受到传统文化、社会习俗的熏陶,其思想意识与行为准则逐步规范化,形成了独具特色的传统武德思想,并合理地传承了传统文化的精神。武德遵循儒家“仁爱”的社会伦理观念与“自律”的行为规范,在门规戒律中修养了克己规范,在济世安民的人生追求中培养了“仁爱”的品德,使习武者趋向“致中和”的道德境界。武德吸取传统文化的精髓,不断推动武术技术、文化及伦理思想的全面发展,武德与传统文化水乳交融,相得益彰,传统文化与武德形成了源与流的关系[13]。核心价值观是对中华传统文化的高度凝练[14],是时代精神与价值理念的精要浓缩。优秀传统文化是核心价值观的文化基因,传统文化所包含思想理念、人文精神与传统美德涵养了核心价值观思想,核心价值观也吸收了《大学》中“格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下”的思想,为其整体框架构建提供了依据[14]。核心价值观是在马克思主义思想引导下,对中华优秀传统文化的转化与升华。因此,武德与核心价值观同中国传统文化一脉相承,传统文化是武德与核心价值观赖以生长的文化土壤,是立足之本。

2.1.2 同旨:以人为本

“以人为本”是武德的主旨,“侠义之举与民族大义”从根本上确定武德的价值取向,侠义之举是对弱者的关怀,对社会正义的捍卫与社会不公的惩处。民族大义是一种舍“小家”为“大家”的崇高理想,是心怀苍生、大爱无疆的人生境界。习武之德,小则修身养性,大则保家卫国。因此武德升华了个人修为、调和了人际关系、稳定了社会秩序、确保了国家稳定,武德之价值理念有效促进了社会道德体系的构建,推动了人的全面发展[15]。以人为本是核心价值观最基本的价值取向,国家层面要求富强、明主、文明、和谐之价值理念,实则是民本思想的集中反应,国富则民强,民主是人民当家作主,民主民强则能彰显和谐气象,展露文明精神;社会层面价值要求自由、平等、公正、法制同样也是以人为本作,核心价值观是基于“现实人”的价值观,是追求人“自由全面发展”的价值观,是指导人思想言行的价值观,平等与公正是人民自由发展的前提,法制是确保人全面发展的保证;个人层面价值观则明确阐述了公民道德建设目标,为人的全面发展指明方向。核心价值观将人的“自由全面发展”作为最高的价值追求,在社会实践中凝聚广大人民群众共识的“最大公约数”[15]。因此,核心价值观与武德都是“以人为本”的价值取向,是人的全面发展同国家建设、社会稳定的终极诉求。

2.1.3 同魂:民族精神

民族精神是以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大精神,是激发民众奋发向上的精神动力与民族赖以生存的精神支柱。尚武精神是爱国主义精神的完美诠释,尚武并不是逞凶斗狠、肆意战争,而是一种绝不忍受压迫,敢于反抗不公的爱国精神[17]。尚武是追求卓越,不断奋进的自强不息的精神,“十年太极不出门”充分展示了习武者自强自立,奋发图强的精神品德。“止戈为武”不是以暴制暴,而是以正义之举阻止不当暴力行为,与仗势欺人之武相比,前者是站在国家与社会立场之上,不求私利的所谓“暴力”之举,而后者则是以自身利益为先,强取豪夺之行。因此,“止戈为武”之德是一种追求和平统一,团结友善的正义精神。精武会曾提出“爱国、修身、正义、助人”的精武精神[5],实质是对民族精神的践行。民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成,并被共同认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。核心价值观扎根于中华传统文化的丰厚土壤,在马克思列宁主义、毛泽东思想等指引下,是对民族精神的彰显与弘扬。核心价值观倡导文明与和谐,是对爱好和平、团结统一的转化,而富强民主则是自强不息、自强自立实践精神的诠释;公民价值观倡导爱国、敬业、诚信、友善,更是強调了对最基层公民之民族精神的培育。因此,以爱国主义为核心的民族精神是武德与核心价值观的发展之魂,其团结友善、勤劳勇敢、自强自立等文化基因始终滋养着武德与核心价值观的发展。

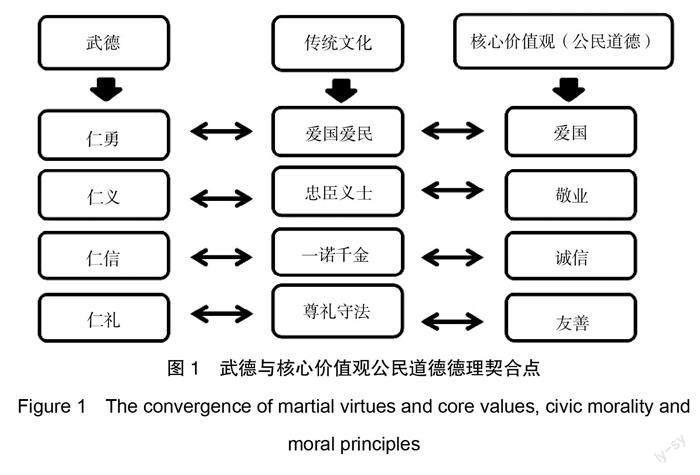

2.2 武德与核心价值观德理契合

“德”之本意是顺应自然、社会与人类客观需要去行事,不违背自然发展规律,从而推动社会发展与自我提升。儒家传统文化以“仁爱”为基础,派生出“忠、孝、智、仁、勇、信、恭、俭”等道德规范[13],爱是一切德行发展的基础,正因为有爱人之心,因此在面对社会生活与自然现象中,人类才能自然而然的衍生出更多美德,以此适应自然与社会的发展。传统武德在吸收了传统文化“仁爱”思想基础上,形成了以“仁、义、礼、信、勇”为核心的武德文化[19],成为传统道德文化的有效补充与延伸。核心价值观在对待国家、社会与个人发展关系中,无不体现了“仁爱”的发展理念,文明与和谐是对人们生活环境的关爱,自由与公正是对人际交往的保障,而诚信与友善则是对个人修为的要求。核心价值观坚持以人为本,在传统文化“仁爱”思想影响下,结合时代精神,在处理国家、社会与个人发展关系中升华了传统道德理念。因此,武德与核心价值观的发展立足传统文化,顺应时代潮流,发挥不同社会价值,但其根本的德的本质,“仁爱”思想是统一的。

2.2.1 仁勇:尚武崇德之爱国为民思想

武德之勇有“大勇”与“小勇”之分,“小勇”是指逞强斗狠、见利忘义等私利行为,“大勇”是“国家兴亡,匹夫有责”的良知与精忠报国的担当。“勇”是练武者“尚武崇德”的精炼概括[20]。孙中山先生曾指出:“中华武术培养和塑造了中华民族的爱国主义精神”[21],在民族存亡之际,“尚武”成为解救“病夫”的良药,振奋民族精神的法宝,“捐躯赴国难,马革裹尸英雄事,纵死终令汗竹香”的精神诠释了英雄义士们视死如归的爱国气节[21]。“崇德”是一种悯人情怀。习武绝不是恃强凌弱,而是怜弱制暴、悲天悯人的情怀。传统武德之“仁勇”思想体现了核心价值观爱国为民的终极关怀与人生追求[24]。

2.2.2 仁义:忠臣义士之敬业精神

为国为民是大义,是“义”的最高境界,为亲为友是“小义”,“小义”是“大义”的基础;“大义”是“小义”的升华,集义而成仁[20]。

“仁义”是忠君忠国的敬业精神。武林中所尊奉的“义”是对儒家“大义”的践行,孟子曰:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生取义者也。”,孔子曰:“君子以义为上”[24]。在忠孝两难境遇下,勇武侠士们舍 “小义”就“大义”,充分展露了侠士忠君、忠国的敬业态度。桃园结义之关羽,精忠报国之岳飞,都是“大义”之典范。

“仁义”是尽职尽责的职业态度。“义”在武林中常与侠义、义士联系,责任与担当是武侠的特质。司马迁对武侠的精彩评判:“然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困”高度展现了武侠的职业精神。在中国武侠文化中,侠是职业特征,义则指道德标准,侠和义的融合成就了侠义精神,成为尽职尽责职业态度的完美写照[21,25]。

2.2.3 仁信:一诺千金之诚信观

“信”既是儒家实践道德修养的内容,也是实现“仁”之道德原则的重要手段。孔子曰:“人而无信,不知其可也。”他强调做人要“信以诚之”[24]。

“仁信”是立身之本。“民无信不立”,“信”作为人与人之间的契约属性,成为武德的重要组成部分。“一言既出,驷马难追”是历代武术家的誓言。自古以来武术人将“信”看作比生命还重要的人生品格,“背信弃义”之人常被列为小人之流,被后人唾弃,“信”是武术人的立身之本[20]。

“仁信”是处世之道。“言必信,行必果,诺必诚”是武侠处世“一言九鼎、雷厉风行”的办事风格,是武德的集中写照。在《史记·刺客列传》中,侠客为实现诺言,不失信于人,甘愿牺牲、只身赴死的事迹举不胜举,如:豫让、聂政、荆轲等。“仁信”已成为武术人的社交法则,成为超越生命价值的终极诉求。

2.2.4 仁礼:尊礼守法之友善观

“礼”是中华传统道德思想的核心,在中国古代社会,“礼”包含了典章制度与道德规范。荀子曰:“人无礼则不生,事无礼则不成,国无礼则不宁。”充分说明了“礼”的重要性[26]。

“仁礼”是贵和尚中的为人规范。“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也,致中和,天地位焉,万物育焉”之儒家思想对武德产生了深远影响。武德之要义在于“中和”[10],“不与人争,不为人先”“以和为贵”的思想成为传统武德为人之基本信条,如:河北八极拳规定:“同门之人以和睦为贵,不可逞自己之刚强,灭他人之志气”。在现实武艺切磋中以“点到为止”为标准,追求不伤于人的中和境界。武术以“中”为体,“和”为用,“和”更多体现的是价值观,“中”更多体现的是方法论,如:太极拳讲求“中正安舒”,追求由外而内,正形后正心的求道之法,由“中”而致“和”,由“和”而显“中”,“中”與“和”在练武、用武中不断融合,成为习武者贵和尚中、友善待人之道[11]。

“仁礼”是谦恭守法的处事原则。“夫礼,天之经也,地之义也,民之行也!”在中国古代,礼与法相互联系、相互促进,以“礼”之“德”为“法”提供“仁爱”之“善良”标准,为法条的合理性提供“礼”的依据。习武者在处事中能谦敬忍让、执中求和,重视忠恕之道[27],形成了推己及人,公平公正的守法原则。

3 互鉴共融:武德与核心价值观在高校德育教育中耦合转化法则

武德历经传承与发展,在个人、社会、国家层面上形成了个人伦理、侠义之举与民族大义思想,其与核心价值观质理契合,互鉴共融将是武德与核心价值观在高校创新发展的动力之源。

3.1 武德教育是高校培育与践行核心价值观的发展之路

习近平总书记指出培育与践行核心价值观必须立足优秀传统文化[13,14],对其进行创造性转化、创新性发展是践行核心价值观的发展之路[28]。

3.1.1 武德教育为高校培育与践行核心价值观提供了创造性转化之源

中华传统文化是核心价值观的文化基因、精神纽带与价值源泉[29]。武德作为优秀道德文化,在思想、文化及榜样等方面内涵丰富,集道德修身之法与弘德之行于一体,是高校核心价值观培育与践行的重要文化资源[29]。

武德修身之法是大学生核心价值观培育的范本。静以修身,《周易·坤卦》中写到“至静而德方”,“动起静归”的武术修炼模式可塑造平和心态、谦逊人格,与世无争的人生修为[31]。勤以立志,“冬练三九,夏练三伏”不仅强健体魄,而且培养勤奋刻苦、坚韧不拔、不畏艰险的勇猛、果敢、刻苦的意志品质。谦以养德,行事谦虚谨慎,“退后一步自宽平”的武德品质,彰显了礼让谦和的修身之法。静、勤、谦等武术修身之法可促进大学生人格完善、意志坚定与性情平和,是大学生核心价值观培育的根基。

武德弘德之行是大学生核心价值观践行的榜样。“舍小家为大家”的爱国之举,自古忠孝两难全,在国难与集体利益面前,习武者义无反顾的忠孝“大家”而舍弃“小家”,如爱国名将俞大遒、岳飞等就是很好的榜样。“行侠仗义、除暴安良”的爱民之行,《水浒传》是一部熠熠生辉的行侠史,“替天行道”诠释了梁山好汉对世道公平、正义、自由、平等的社会责任与担当。“点到为止、尊师重道”的尊师善友之礼,止戈为武,化干戈为玉帛是武术人友善待人之举,而 “一日为师终身为父”是武术人尊师重道之行。现实性、生活化的武德文化是大学生核心价值观践行的“活教材”。

3.1.2 武德教育为高校培育与践行核心价值观提供了创新性发展之路

核心价值观只有转化到大学生日常生活与实践,最终才能形成认识—认同—遵循之发展路径[31]。作为与核心价值观质理契合的武德文化,在高校具有近百年的教育传统,因此,有效传承武德精神,亦是合理培育与践行核心价值观的新途径。

武术课中贯彻武德教育,落实核心价值观思想。随着武术“段位制”“武术六进工程”及“学校武术联盟”等政策的大力推广,高校武术学科的发展力度不断增强,因此在高校武术课中贯穿武德教育,可有效落实核心价值观思想[32]。如:通过观看武侠电影激发爱国主义精神;技术单练与对抗相结合,打练并进,培养精益求精、不断完善的敬业精神;通过武礼的内涵解读、课前课后师生互行礼及课堂纪律的规范培养诚信观;通过互帮互学、配对对抗等教学形式培养其友善观。总之,在武术教学中,让大学生通过知、情、意、行认知发展路径,深刻领悟武德内涵,是培育与践行核心价值观的有效途径。

校园文化中渗入武德文化,传播核心价值观理念。校园文化包括行为、制度、精神、环境等四方面内容,具有互动性、渗透性、传承性等基本特征。因此,武德一方面可通过武术协会训练、竞赛与表演活动,在校内外师生之间形成良好互动。另一方面,武德亦可编入武术教材,形成武术德艺双修特色课程。再次,可拍摄武术电影或编排武术英雄舞台剧,如:大师剧《蔡龙云》话剧在上海白玉兰剧场的成功首演,激发了群众的英雄崇拜,增强了民众的爱国热情。最后,亦可竖立武术英雄雕像、壁画,命名武术名人道路或楼宇等方式弘扬武德,将武德精神渗透到大学校园精神文明建设各领域,让大学生切身感知、体验而内化于心,以此培育与践行核心价值观教育。

3.2 核心价值观推动武德在新时代的发展

3.2.1 核心价值观引领高校武德教育转型发展

核心价值观从国家、社会、公民层面指明了价值取向,是一切行动发展的指南。武德在封建思想、社会习俗及门规戒律中孕育而生,既隐含着民族精神的精髓,也残存着封建文化的糟粕,是一把“双刃剑”[33],如:“两肋插刀”“江湖义气”等传统武德落后思想已无法适应新时代发展要求[34],对传统武德内容、传播形式、思想理念等去粗取精、转型升级,将是武德在新时代创新发展的必由之路。在高校大力倡导培育与践行核心价值观背景下,充分挖掘武德“以德育人,以德化人”的教育价值与功能,构建与时代发展相适应的高校武德教育体系,使武德与高校“立德树人”的教育思想与“育人为本、德育为先”的教育理念相吻合[26],让武德与高校教学、思政教育、校园文化、校园活动等紧密结合,在互联网等媒介宣传推广下,进一步激发武德教育价值的生命力。

3.3.2 核心价值观提升高校武德教育内涵

核心价值观代表了社会主义先进文化的前进方向,是社会主义精神文明发展的向导。核心价值观深化了武德内涵:首先,核心价值观国家层面价值理念(富强、民主、文明、和谐)扩充了武德民族大义的内涵,高校武德教育不仅要求大学生在国家、人民身处险境时具备舍生取义的精神,还要求大学生生活行为举止文明、和谐共处,戒除个人主义思想。其次,核心价值观社会层面价值理念(自由、平等、公正、法治)拓展了武德侠义之举的内涵,传统武德强调个人义务与责任的履行,“三纲五常”等宗法束缚严苛[28],而核心价值观在人身自由、權利平等、公平公正中引领武德在去粗取精中转型升级,拓宽其价值内核。最后,核心价值观公民层面价值理念(爱国、敬业、诚信、友善)丰富了武德个人伦理思想,高校武德教育在摈弃门户之见、狭隘保守思想之余,将融合核心价值观时代精神与世界大同理念,立足国际视野来处理人、事与物的关系。

因此,核心价值观不仅引领高校武德转型发展,同时也将丰富、拓展高校武德教育内涵,进一步适应高校德育教育发展需求。

4 结束语

武德与核心价值观植根于中华传统文化,以人为本,弘扬民族精神的本质同一。武德与核心价值观在 “爱国爱民、忠臣义士、一诺千金、尊礼守法”等传统文化理念上凝练了共同的价值取向。以中华传统文化为立足点与落脚点,在全社会、各行业培育与践行核心价值观的背景下,通过创造性转换与创新性发展传承武德是高校践行社会主义核心价值观的有效抓手;反之,社会主义核心价值观又正确引导高校武德教育现代化转型。因此,在高校“立德树人”育人思想指导下,武德与核心价值观通过互鉴共融的发展模式融入高校“课程思政”教育体系,不仅是落实高校核心价值观教育要求与传承武德精神的有效途径,而且也是高校德育教育创新发展的有效方法。

参考文献

[1]武兵,杨颖.大学生认知和践行社会主义核心价值观教育现状及策略[J].教育理论与实践,2017(21):37-39.

[2]张昊雷.抽象继承与具体还原:弘扬社会主义核心价值观的哲学之维[J].继续教育研究,2018(12):10-17.

[3]常雪.当前大学生核心价值观的现状及培养途径[J].教育探索,2013(10):98-99.

[4]崔涛.“课程思政”视域下高校社会主义核心价值观教育路径新探[J].教育评论,2018(11):86-89.

[5]周伟良.析中华武术中的传统武德[J].上海体育学院学报.1998(3):12-17.

[6]彭南京,张羽佳.传统武德文化中的伦理观念及其现代回响[J].体育与科学,2017(2):72-77.

[7]姜国峰.社会主义核心价值观引领社会思潮的实践逻辑:缘由·遵循·理路[J].继续教育研究,2018(12):44-49.

[8]蔡仲林,周之华.武术[M].北京:高等教育出版社,2009.

[9]王新刚.论中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的内在契合[J].思想理论教育导刊,2018(12):76-79.

[10]杨修平.论社会主义核心价值观道德目标的培育路径[J].吉林省社会主义学院学报,2023(1):36-38.

[11]孔繁轲.推动中华优秀专统文化创造性转化、创新性发展的实践运用与路径探析:以传统文化与社会主义核心价值观的耦合转化为例[J].理论学刊,2018(6):18-24.

[12]冯鑫,尹碧昌.传统武德的人性基础及其伦理意蕴[J].武汉体育学院学报,2013(9):50-53.

[13]王军.传统武德对儒家伦理思想的汲取及融通思微研究[D].济南:山东师范大学,2003.

[14]王火利.培育和践行社会主义核心价值观的自觉性研究[J].学校党建与思想教育,2017(14):12-15.

[15]邵艳艳,王宏,龙行年.武术精神与社会主义核心价值观的互动研究[J].沈阳体育学院学报,2017(4):140-144.

[16]余亮开.论人本主义视阈下社会主义核心价值观的培育和践行[J].教育发展研究,2017(S1):52-55.

[17]李梦桐,胡晓飞,李金龙,等.论尚武精神及其培养[J].北京体育大学学报,2014(8):100-106.

[18]张岱年.中国伦理思想研究[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[19]王献斐.从侠与儒的视角解读武德之“信”“义”“勇”及现代反思[J].山东体育学院学报,2010.

[20]陆小黑.中国武术精神要义研究[D].苏州:苏州大学,2015.

[21]龚正伟,石华毕.中华武术武德的源起及基本精神[J].伦理学研究,2013(6):5.

[22]馮鑫,尹碧昌.传统武德的人性基础及其伦理意蕴[J].武汉体育学院学报,2013(9):50-53.

[23]王延.从儒家视角解读武德之“仁”“义”“信”[J].人民论坛,2012(11):162-164.

[24]王忠宝.中华优秀传统文化在高校思想政治教育中转化与创新探究[J].黑龙江高教研究,2018(12):129-132.

[25]李语晴.武德对践行社会主义核心价值观的理论与实践研究[D].武汉:武汉体育学院,2016.

[26]陈亚杰.“社会主义核心价值体系”是怎样形成的[J].中国党政干部论坛,2006(12):39-41.

[27]习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014.

[28]孔繁轲.推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的实践运用与路径探析:以传统文化与社会主义核心价值观的耦合转化为例[J].理论学刊,2018(6):7.

[29]刘启超,戴国斌,段丽梅.近代中国“武侠”再造与“武德”型塑之研究[J].体育科学,2018(5):80-87.

[30]王岗,韩金清.原点阐释:中国武术的“动起静归”[J].天津体育学院学报,2018(2):103-109.

[31]陈红梅.传统武德传承对大学生社会主义核心价值观培育的价值[J].湖北科技学院学报,2017(3):132-135.

[32]刘涛.论武术精神内涵的历史局限性及其在21世纪的新拓展[J].中华文化论坛,2009(3):149-152.

[33]万瑜.对传统武德的批判与创新[J].广州体育学院学报,2011(6):44-47.

Mutual Learning and Integration: Martial Virtues and Core Values in College Moral Education the Interactive Development of Research

Li Bin Niu Yinghui

Department of Physical Education, Tongji University, Shanghai

Abstract: The practice of core values must align with traditional culture, particularly outstanding traditional culture. Martial virtue, as a crucial component of excellent traditional ethical culture, is actively promoted in universities, keeping pace with the times, and serves as a positive embodiment of core values. Research indicates that martial virtue, composed of ethics and practical procedures, is inherently “homogeneous,” sharing the same origin, purpose, and essence as core values. In terms of ideological and moral concepts such as “patriotism,” “loyalty and righteousness,” “keeping promises at all costs,” and “respecting etiquette and abiding by the law,” martial virtue and core values resonate. The principle of mutual influence and fusion is the law governing the interactive coupling and transformation of martial virtue and core values. Martial virtue acts as the carrier for the implementation of core values in universities, while core values serve as the developmental guide for the transformation and upgrading of martial virtue in higher education.

Key words: Martial virtue; Core values; Mutual influence and fusion; Homogeneous integration; Higher education; Coupling