普通高校体育课后服务开展现状研究

2024-01-19秦海权孙天然刘红李瑞杰陈颐清贺云飞

秦海权?孙天然?刘红?李瑞杰?陈颐清?贺云飞

摘 要|针对普通高校学生群体的体育课后服务研究还较少有学者关注。采用问卷调查和访谈等方法,以同济大学开展的体育课后服务合理性、保障度、效果等方面现状,分析不同性别、不同类别学生对学校开展的体育课后服务评价。结果表明:(1)参与体育课后服务的学生每周参与1~2次,且多数安排在下午的时间段;(2)学生对学校开展体育课后服务的合理性总体评价较高且无性别差异,但本科生和研究生之间具有非常显著的差异;(3)学生对学校开展体育课后服务的保障度总体评价较高且无性别差异,也无学生类别差异;(4)学生对学校开展体育课后服务的参与效果总体评价较高且无性别差异,但显著具有本科生和研究生之间的类别差异;(5)学生对课外体育服务的运动项目需求比较广泛,具有较大的服务项目拓展空间。并针对結果提出相应建议。

关键词|体育课后服务;普通高校;体育锻炼;服务效果

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

体育课后服务是指学校在课后组织的以学生自愿为原则,以体育课后作业完成、学有困难学生帮扶、学有余力学生已学内容巩固提高为主的体育锻炼辅导和补习[1-3]。我国课后服务诞生于20世纪90年代,主要是为解决青少年学生非上学期间无人看管与监护的问题而产生的[3]。随着时代发展,课后服务逐渐演变成涵盖学科(语、数、外、物、化)和非学科(音、体、美)的辅导和补习[1,4]。目前学界对于义务教育阶段学生的课后体育服务关注较多,大学生群体的课外体育服务还较少有学者关注。

已有的研究成果显示,国家对中小学生制定“双减”政策的体育课后服务主题内容,概括起来有以下几类研究成果,(1)中小学生体育课后服务的政策分析[5-7];(2)体育课后服务的实施困境和出路探索[8-10];(3)提升学生体育课后服务质量的供给路径[3,11-13];(4)推进体育课后服务的挑战与机遇[14-16];(5)有效开展体育课后服务的影响因素[17]等。以上都是基于中小学生群体,还没有发现涉及普通高校大学生群体的体育课后服务内容,需要进一步通过搜索路径进行完善和确认。从现有研究的思路来看,学术界较少关注体育课后服务主体的主观需求,及学生的需求。并且,值得推广的成功案例呈现较少,以探索和建议为主,针对普通高校学生群体的体育课后服务案例还未见报道。以普通高校体育课后服务的视角,通过调查并了解高校体育课后服务的开展合理性、保障度、效果等现状,以同济大学开展的游泳工作坊、身体素质补习班等案例分析高校为学生开展的课后服务质量,为高校有效开展体育课后服务提供参考依据和路径探索线索。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

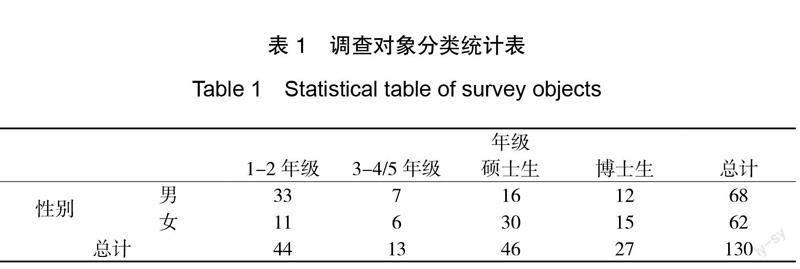

以高校体育课后服务现状为研究对象,从大学开展体育课后服务的合理性、保障度、效果等方面,分析不同性别、不同年龄段高校学生对学校开展的体育课后服务评价。以同济大学130名本科生、硕士研究生、博士研究生参与者为调查对象,其中男生68人,女生62人,大学本科生57人,硕士和博士研究生73人(详见表1)。

1.2 主要研究方法

1.2.1 问卷调查法

通过设计与研制《普通高校体育课后服务调查问卷》,编辑问卷星对同济大学130名接受体育课后服务的学生进行问卷调查(共发放135份,回收135份,回收率100%,剔除5份答题时间过短问卷5份,其中有效问卷130份,有效率96.3%,问卷信效度检验符合本研究要求)了解学生体育课后服务的合理性、保障度、效果等内容。正式调查前,针对参与游泳工作坊学生隔1个月发放15份问卷,皮尔逊相关系数为0.95,表明本问卷具有较高的重测信度。通过电子邮件、微信通信等方式将问卷发给13个领域专家,进行问卷的内容效度检验,有效回收问卷13份,分析表明肯德尔和谐系数为0.718,表明问卷具有良好的内容效度。

1.2.2 访谈法

列举结构性访谈提纲,访谈高校体育管理人员、游泳工作坊和身体素质补习班带教老师等,分析并整理归纳高校学生体育课后服务的合理性、保障度、满意度等原因。

1.2.3 逻辑分析法

通过高校学生体育课后服务的定量调查和定性访谈结果,进行逻辑构建与分析,探索高校学生体育课后服务的提升路径和价值。

2 研究结果与分析

2.1 绝大多数学生每周参与1~2次体育课后服务

统计结果表明(见图1),有92.31%的体育课后服务参与者每周参加1~2次,分别有3.85%和3.85%每周参与3~5次或者不参与。通过对部分同学的访谈,参与体育课后服务主要还是规定的1次,大学生本科生的学业普遍比较重,在选择参与前他们其实也非常纠结,一方面有机会参加有组织的体育课后锻炼,很想去争取这么一次机会,这也是游泳工作坊或者补习班推出,名额很快被秒完的原因之一。另一方面,由于面临的选择较少,目前学校官方推出的体育课后服务仅有游泳和田径两个,在尝试了一两次后,也有学生选择了退出。

2.2 绝大多数学生在下午参加体育课后服务

调查结果显示(见图2):60.77%是在13:00—15:00参加体育课后服务,还有32.31%是在15:00-18:00之间参加。结合体育课后服务设计与管理人员访谈结果,体育课后服务一般上不安排公共体育课的时间,周二和周五的13:00-18:00的学生参与体育课后服务的主要时间。

2.3 参与体育课后服务学生对开展合理性、保障度及参与效果的评价结果

2.3.1 参与学生对体育课后服务开展合理性总体评价较高且无性别差异,具有显著性学生类别差异

统计结果表明(见表2),针对学校开展体育课后服务的合理性,绝大多数学生在体育课后服务的时间安排、组织形式、内容、数量及是否收费等方面给予很高的评价,总分25分,调查均值22.67,可见大多数参与者评价较高。

为进一步了解本次调查结果是否有性别差异,进行独立样本t检验,结果表明男女生在开展合理性得分上无显著差异(见表3,t开展合理性-性别=-0.438,p开展合理性-性别=0.662>0.05)。

其次,为了解不同学段学生对开展合理性是否有差异,进行独立样本t检验,结果表明本科生和研究生在开展合理性得分上具有非常显著性差异(见表4,

t开展合理性-类别=-3.033,p开展合理-类别=0.003<0.01),即研究生得分要显著高于本科生。结合访谈结果,造成结果的显著性差异原因,可能与参与课后服务类型有关,硕士和博士研究生主要参加游泳工作坊为主,很少有参加身体素质补习的。而为提升本科生身体素质设计的补习班则以本科生为主。相对于身体素质补习班学生是在露天操场进行辅导,游泳工作坊参与学生是在游泳馆进行,二者从形式、内容、开班数量等方面都具有显著的优势。

2.3.2 参与学生对体育课后服务保障度总体评价较高且无性别差异和类别差异

统计结果表明(见表5),针对学校开展体育课后服务的保障度,绝大多数学生在体育课后服务的场地、器材、指导教师水平及开设项目等方面给予很高的评价,总分20分,调查均值18.52,可见大多数参与者评价较高。

为进一步了解本次调查结果在保障度评价上是否有性别差异,进行独立样本t检验,结果表明男女生在开展合理性得分上无显著差异(见表6,t保障度-性别=-0.375,p保障度-性别=0.709>0.05)。

其次,为了解不同学段学生对开展合理性是否有差异,进行独立样本t检验,结果表明本科生和研究生在开展合理性得分上无显著性差异(见表7,t保障度-类别=-1.332,p保障度-类别=0.185>0.05)。

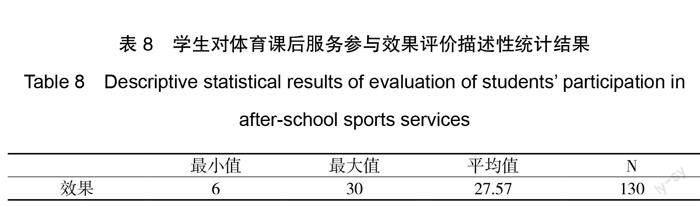

2.3.3 学生对体育课后服务参与效果总体评价较高且无性别差异,具有显著性学生类别差异

统计结果表明(见表8),针对学校开展体育课后服务的参与效果,绝大多数学生在体育课后服务的目标达成、服务质量、工作模式、锻炼积极性、身体和运动技能提升等方面给予很高的评价,总分20分,调查均值18.52,可见大多数参与者评价较高。

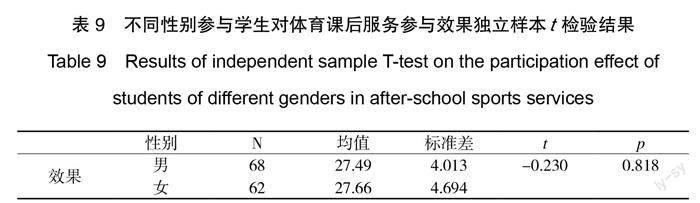

为进一步了解本次调查结果在参与效果评价上是否有性别差异,进行独立样本t检验,结果表明男女生在参与效果得分上无显著差异(见表9,t效果-性别=-0.230,p效果-性别=0.818>0.05)。

其次,为了解不同学段学生在参与效果评价上是否有差异,进行独立样本t检验,结果表明本科生和研究生在开展合理性得分上具有显著性差异(见表10,t效果-类别=-2.149,p效果-类别=0.033<0.05),即研究生得分要显著高于本科生。结合访谈结果,造成结果的显著性差异原因,如前所述仍然与参与课后服务类型有关,硕士和博士研究生主要参加游泳工作坊为主,他们绝大多数在参与后获得游泳入门知识和技能,而参加身体素质补习班的学生则主要是本科生,身体素质提升不是一个月两个月的事情,需要通过补习班里学到的方法,长期坚持,才能见效。另外,从参与心情来看,参与游泳工作坊与参与身体素质补习班学生具有显著不同,一边是主动学习一项有效的身体锻炼方法或求生技能,一边则是主要为了提高体质测试成绩或提高体育课成绩而被动学习。

2.4 学生课外体育服务的运动需求比较广泛

从以上开展合理性、保障度、参与效果等方面看,参与学生评价均比较高,参与效果也满意,但是否还有其他体育课后服务的需求的问题,部分参与者给出了自己建议。开放式调查结果显示,参与学生还要求增加工作坊运动项目内容,除了要求进阶游泳技能学习内容外,对乒乓球、网球、羽毛球、排球、体能训练、塑身、瑜伽、大体重减重等课后服务内容也提出了要求,并且赞同收费制。说明同济大学学生对于课外接受体育服务还有较大的需求,目前开展的游泳工作坊及身体素质补习班还不能完全满足学生的要求。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)参与体育课后服务的学生每周参与1~2次,且多数安排在下午的时间段。

(2)学生对学校开展体育课后服务的合理性总体评价较高且无性别差异,但本科生和研究生之间具有非常显著的差异。

(3)学生对学校开展体育课后服务的保障度总体评价较高且无性别差异,也无学生类别差异。

(4)学生对学校开展体育课后服务的参与效果总体评价较高且无性别差异,但显著具有本科生和研究生之间的类别差异。

(5)学生对课外体育服务的运动项目需求比较广泛,具有较大的服务项目拓展空间。

3.2 建议

(1)全员摸排学生的学习空闲时间,拓展除下午时间的体育课后服务时间段,从时间段上满足更多学生的体育课后服务需求。

(2)引导参与身体素质补习的本科生加强体育课后服务内容的自主练习,提升其在课后体育服务时间安排、组织形式、内容、数量及是否收费等方面合理性认识,同时要在体育课后服务的目标达成、服务质量、工作模式、锻炼积极性、身体和运动技能提升等方面加强后续跟踪,优化开展身体素质补习班的管理。

(3)籌措体育课后服务师资及资金资源,以游泳工作坊为标准,拓展体育课后服务内容,满足更多同学的需求。

参考文献

[1]張强峰,雷雨星,郭汝,等.我国中小学体育课后服务的实施困境与突破路径[J].体育学刊,2022,29(3):113-118.

[2]贾洪洲.校外力量参与中小学体育课后服务的困境检视与纾解策略[J].广州体育学院学报:1-13.

[3]何执渝,李爽,徐才燎.“双减”背景下小学体育课后服务的挑战与推进[J].教学与管理,2023(5):15-18.

[4]杨凯.“双减”政策下小学体育课后服务特色创建设想与实施路径探究[J].青少年体育,2022(6):90-91.

[5]张朋.“双减”背景下学校课后体育服务须关照的六个问题[J].教学与管理,2022(21):98-103.

[6]吴礼剑.“双减”政策背景下课后体育服务价值与路径[J].体育文化导刊,2022(7):98-103.

[7]张丽峰,章碧玉,张学兵.“双减”政策下课后延时体育服务高质量发展问题与对策[J].体育文化导刊,2022(5):104-110.

[8]杨曼丽,张吾龙,胡德刚,等.“双减”政策下我国中小学课后延时体育服务的演进历程、机遇挑战及实现路径[J].体育学研究,2022,36(2):21-32.

[9]杨洁,陈雄.基于美国ASPs计划探究“双减”政策下义务教育阶段体育延时服务实施困境及发展对策[J].湖北体育科技,2022,41(6):562-565.

[10]张亚玲,黄亚玲,刘圣圣,等.青少年体育俱乐部参与课后服务价值、困境与路径[J].体育文化导刊,2022(11):104-110.

[11]李文.“双减”政策下提升中小学课后体育服务质量的关键问题与路径选择[J].喀什大学学报,2022,43(6):103-107.

[12]何凌辉,龚坚.基于学校体育发展脉络的体育课后延时服务的应然倾向与策略[J].西南师范大学学报(自然科学版),2022,47(6):122-128.

[13]尚力沛.中小学课后体育服务课程化建设思考[J].体育文化导刊,2023(2):104-110.

[14]易州,何芳,唐海军,等.双减政策背景下小学课后体育服务开展的机遇、困境与思路[J].福建体育科技,2022,41(5):77-81.

[15]李彦龙,常凤.“双减”政策下我国中小学课后延时体育服务时效与保障[J].体育学研究,2022,36(2):33-40.

[16]李艳茹,党许诺.“双减”背景下课后体育服务的现状、问题及优化研究[J].成都体育学院学报,2022,48(6):51-56.

[17]崔李明,刘艳,王家宏.中小学体育课后服务有效开展的影响因素及作用机理[J].武汉体育学院学报,2023,57(10):92-100.

A Study on the Present Situation of After-class Service of Physical Education in Universities

—Take Tongji University as an Example

Qin Haiquan Sun Tianran Liu Hong Li Ruijie

Chen Yiqing He Yunfei

Physical education department of Tongji University, Shanghai

Abstract: Few scholars pay attention to the research on the after-school service of physical education for college students. By using the methods of questionnaire and interview, this paper analyzes the evaluation of after-class service of physical education carried out by students of different genders and categories based on the present situation of the rationality, security degree and effect of after-class service of physical education in Tongji University. The results show as follows: (1) students who participate in PE after-class service participate in 1-2 times a week, and most of them are arranged in the afternoon. (2) the overall evaluation of the rationality of the after-class service of physical education is high and there is no gender difference, but there is a very significant difference between undergraduates and graduate students. (3) the overall evaluation of the degree of security of the after-class service of physical education in the school is high, and there is no gender difference, and there is no difference in student categories. (4) the overall evaluation of the effect of students participation in the after-class service of physical education is high and there is no gender difference, but there is a significant category difference between undergraduates and postgraduates. (5) students have a wide demand for extracurricular sports services and have more room for service expansion. And the corresponding suggestions are put forward according to the results.

Key words: After-class service of physical education; Ordinary colleges and universities; Physical exercise; service effect