护理专业学生对网约护士的从业意愿分析及影响因素研究

2024-01-18虞仁义

虞仁义,董 星,宁 忻

(昆明医科大学护理学院,云南 昆明 650500)

网约护士属于“互联网+护理服务”,主要是指医疗机构利用在本机构注册的护士,依托互联网等信息技术,以“线上申请、线下服务”的模式为主,为出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群提供护理服务[1]。网约护士是积极应对人口老龄化、解决医疗资源分布不均及不协调问题的重要举措[2]。2019年《国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》将“互联网+护理服务”的工作重点确定为网约护士,自此网约护士在北京等6 个省市开始试点,试点时间长达10个月[3]。近年来随着老龄化的加剧,出院患者或罹患疾病且行动不便的特殊人群对上门护理服务的需求随之增高[4],通过上门护理服务避免医院就医人群集聚的医疗模式也越来越受到重视[5]。

目前,国外网约护士模式已趋于完善,为保障医疗质量和安全,大多数国家颁发了针对网约护士的法律法规。日本的网约护士要求经过3~4年的大学课程培训且取得护士资格证,通过护理学会的上门护理服务考核后方可上岗[6],后续每年仍需接受相关课程培训和再教育[7]。澳大利亚的网约护士主要是在社区医疗机构进行专职护理工作的高年资临床护理专家(clinical nurse specialist,CNS)[8]。在美国,只有具备丰富的专科知识、复杂问题决策能力及临床实践能力的注册护士才可申请成为网约护士,被称为APN(advanced practice nurse)[9],为患者提供疾病预防、运动康复、慢性病治疗等服务[10]。英国的网约护士多为具有硕士学历的注册护士或APN[11]。

相比国外,我国“互联网+护理服务”尚处于探索发展阶段,法律法规有待健全,行业标准与监管机制也正在完善[12]。护理专业学生(以下简称护生)是未来护理行业的核心力量,其对网约护士的从业意愿将直接影响网约护士人力资源保障和可持续发展。因此,本研究就护生对网约护士的从业意愿进行调查,探讨其影响因素并针对困境提出建议,为学校人才培养方案的更新完善提供参考,为相关政策的制(修)订提供支撑,助力网约护士的优化发展。

1 对象与方法

1.1 对象

于2022年6—9月采用方便抽样法,选取云南省3 所医学院校的212 名实习护生及在校护生作为调查对象。纳入标准:云南省全日制医学院校护理专业学生;知情同意且自愿参加本次调查。排除标准:问卷填写不认真者;调查期间学业中断或无法继续完成学业者。

1.2 调查工具

阅读国内外有关护生对网约护士从业意愿的文献,主要参考乔慧敏[13]设计的“互联网+”背景下护生对网约护士的从业意愿及影响因素研究问卷。该问卷以技术接受模型和计划行为理论为理论基础,依据国内外“互联网+护理服务”相关研究进行了条目设计,总体Cronbach's α 系数为0.700,具有较高信度和效度。本研究在调查时结合实际情况进行了部分修改,预试验测得问卷Cronbach's α 系数为0.926,信效度良好。最终问卷内容如下:(1)一般资料调查问卷,9 个条目,包括性别、学历、年龄、有无实习经历等;(2)对网约护士的了解现状,2 个条目,包括了解程度、了解途径;(3)网约护士从业意愿量表,11 个条目,包括具备技能(2 个条目)、从业意愿(2 个条目)、情感价值(7 个条目);(4)影响从业意愿的因素,2 个条目,即愿意和不愿意从事网约护士的原因。

1.3 方法

采用问卷调查法,以知情同意为原则,使用统一指导语,告知护生调查目的及问卷填写要求。利用问卷星通过扫描二维码在线答题形式收集问卷,护生匿名填写后当场提交,确保资料真实准确。核实问卷有效性,对所选内容前后矛盾及填写时间过短(<50 s)的问卷进行剔除,最后筛选出有效问卷201 份,有效率为94.8%。

1.4 统计分析

采用Excel 2021 软件进行数据整理,SPSS 26.0 软件进行统计分析,计数资料以频数、百分比表示,计量资料以均数±标准差表示,采用卡方检验进行单因素分析,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

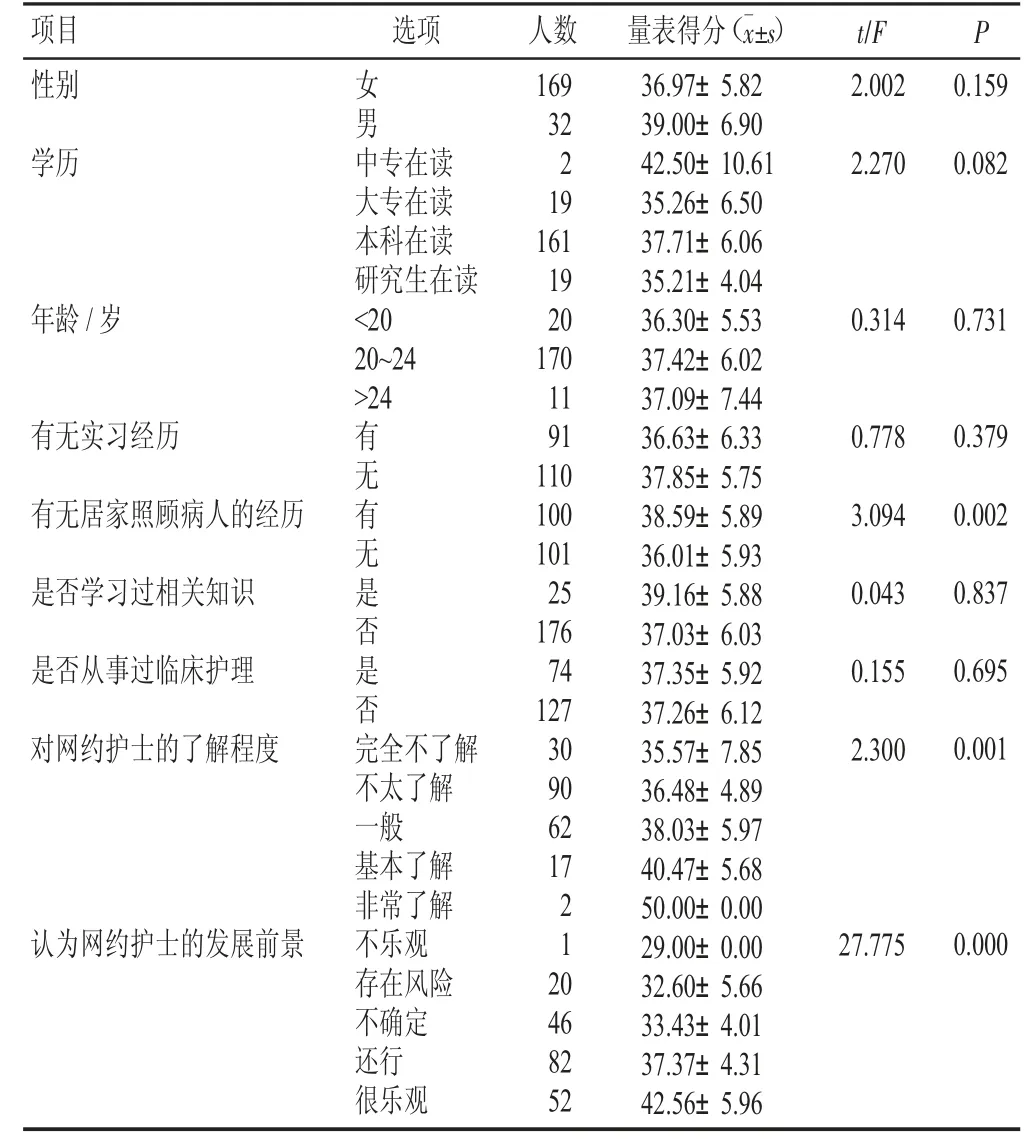

本研究共调查护生201 名,一般资料及网约护士从业意愿量表得分见表1。

表1 调查对象一般资料及网约护士从业意愿量表得分比较(n=201)Table 1 Comparison of general information of survey subjects and scores on the Willingness to Work Scale for Online Contracted Nurses(n=201)

2.2 护生对网约护士的了解现状

在201 名护生中,59.7%的对网约护士完全不了解或不太了解,70.7%的通过网络渠道了解网约护士(见表2)。

表2 护生对网约护士的了解现状(n=201)Table 2 Status of nursing students' understanding of online contracted nurses (n=201)

2.3 不同特征护生网约护士从业意愿比较

单因素分析显示,护生对网约护士的了解程度、有无居家照顾病人的经历、对网约护士发展前景的认识不同,网约护士从业意愿量表得分差异有显著性(P<0.01,见表1)。

2.4 影响护生从业意愿的因素分析

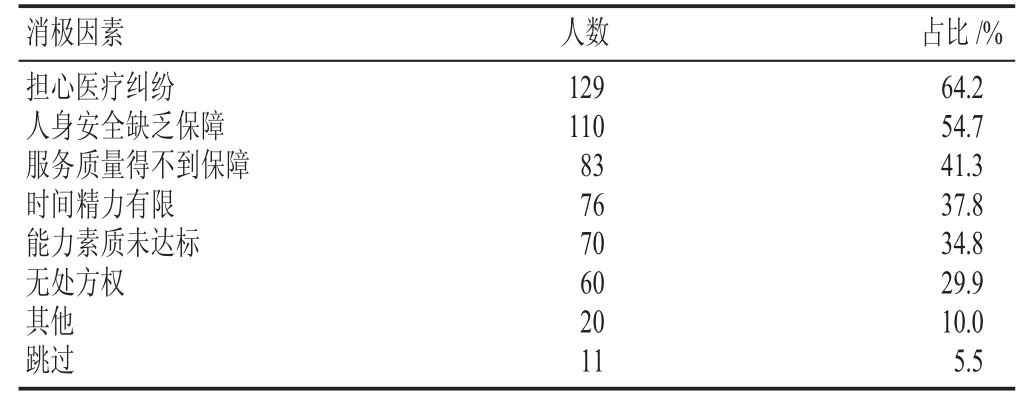

本研究发现,护生从事网约护士的前3 个积极因素分别是工作时间自由、内容选择度高、政策支持和顺应时代潮流等,而阻碍其从事网约护士的消极因素有担心医疗纠纷、人身安全缺乏保障、服务质量得不到保障等(见表3、4)。

表3 护生从事网约护士的积极因素(n=115)Table 3 Positive factors of nursing students engaged in online contracted nurses (n=115)

表4 护生从事网约护士的消极因素(n=86)Table 4 Negative factors of nursing students engaged in online contracted nurses(n=86)

3 讨论

3.1 护生对网约护士的了解程度不高,了解渠道主要是网络

调查显示,201 名护生中非常了解和基本了解网约护士的仅占9.5%,且大部分护生的了解渠道为网络。可见,护生对网约护士了解程度不高,了解渠道不官方,网约护士相关政策的宣传普及有待加强,与高前[14]、漏佳丹[15]等的研究结论一致。这可能与我国“互联网+护理服务”起步较晚、法律法规不健全、宣传力度较小且尚未在护生中开展相关课程及培训等有关,导致护生对网约护士知晓度较低。同时,孙梦娜[16]、陈雪真[17]等的研究结果显示,本科护生职业认同感较低。受传统观念、护士社会地位不高、临床工作繁重、无法实现自我价值等因素影响,护生对职业发展方向不明确,对“互联网+护理服务”的社会意义和工作性质探索欲低。护生对该模式认知不足,将直接影响未来网约护士从业者的潜在供给,延缓网约护士的发展进程。为推动“互联网+护理服务”的发展,建议政府、医疗机构进一步加大对该模式的宣传力度,提高护士及护生群体的知晓率;护理院校增设该类护理前沿课程,加强专业教育与培训,提高在校护生对网约护士的认知程度。

3.2 不同特征的护生网约护士从业意愿分析

3.2.1 护生网约护士从业意愿与有无居家照顾病人的经历有关本研究表明,有居家照顾病人经历的护生网约护士从业意愿更强烈,这可能是因为这类护生在实践中体会到居家护理的重要性,获得过居家照护这一工作的成就感,因此也更加认同那些能提供居家护理服务的职业;有居家照顾病人经历的护生可能具有更高人文关怀能力和沟通能力,更加了解居家照护的专业需求以及如何保障自身安全等。因此,建议护理教育者引导护生正确认识居家护理,增加照护病人的机会,同时为实习护生就业提供一定指导。

3.2.2 学历层次与护生网约护士从业意愿无关 本研究结果表明,不同学历层次护生网约护士从业意愿量表得分比较差异无显著性(P>0.05),与高前[14]、黄聪[18]等的研究中学历越高网约护士从业意愿越强不一致。分析原因,可能与本次调查护生对网约护士总体认知度较低有关。此外,护理专业关系到人类生命健康,不同层次的医学院校均将主要精力和时间用于培养护生的理论知识及实践能力,对其的职业规划教育缺乏实践性和针对性[19],导致护生职业发展方向不明确,对“互联网+护理服务”模式不了解。因此,高校在职业生涯规划课程中应重视发挥教师的指导作用和模范作用,提高护生对专业和职业的认同感。同时,发挥课堂教学的主渠道作用,提高护生对网约护士的认识,进而提高从业意愿和从业能力,为“互联网+护理服务”输送更多优秀护理人才。

3.2.3 护生对网约护士的了解程度及对其发展前景的认识与网约护士从业意愿有关 研究结果显示,护生对网约护士的了解程度及对其发展前景的认识,将影响网约护士从业意愿,了解程度越高、对其发展前景越认可,从业意愿也越高,与俞柳韵[20]、韩梦丹[21]等的研究结果一致。究其原因,可能是对网约护士有更多了解和比较认可的护生,已形成稳定的职业观,有更高的职业认同感和更强的学习动机[22],因此,更了解网约护士的政策方针、执业模式和市场需求。 Rasha M H 等[23]的研究表明,职业认同感和未来职业规划之间存在显著正相关关系,职业认同感越高,越能促进护生的专业发展。吴桐等[22]的研究发现,大部分护生对专业性质认知欠缺,尚未形成稳定的职业观,与本次调查中59.7%的护生仍对网约护士不了解的结果一致。因此,护理院校应在大学生职业发展与就业指导等课程中加入护理专业介绍及从业方向相关内容,采取有效措施提升护生职业认同感,提高其对护理专业的认识,端正专业态度,形成正确的择业观。

3.2.4 护生有无实习经历、是否从事过临床护理与网约护士从业意愿无关 本研究结果表明,实习经历、临床护理经历不会影响护生对网约护士的从业意愿(P>0.05),与黄纯美[24]、乔慧敏[25]等的研究结果并不一致。这可能与我国“互联网+护理服务”尚处于初级阶段,政策推广强度弱,护生对护理行业理解深度不够、对社会上多渠道护理服务模式认识不足等有关[26]。同时,有实习经历和从事过临床护理的护生在临床实践初期可能因专业知识缺乏、操作不熟练、法律意识缺乏及护患沟通能力较差等发生过护患纠纷[27],导致职业认同感低,对网约护士等医疗服务行业产生排斥心理。另外,实习护生在实习过程中未接受“互联网+护理服务”教育,且在试点医院从事网约护士的主体是有执业资格的在职护士[11],这些都进一步弱化了其对网约护士的从业欲望。因此,建议学校和医疗机构加大对“互联网+护理服务”模式的宣传力度;护理教育者应从多角度探索实习护生护患沟通能力、人文修养、技能培训方法[28],提高实习护生的护理服务质量和岗位胜任能力,减少护患纠纷,提升职业认同感;实习医院可安排护生在带教教师的带领下参与“互联网+护理服务”中,加深对该服务模式的了解,接受新理念,从多方面提高网约护士从业意愿。

3.3 护生网约护士从业意愿的影响因素

3.3.1 积极因素 由表3 可知,影响护生网约护士从业意愿的前3 个积极因素分别是工作时间自由、内容选择度高、政策支持和顺应时代潮流。网约护士进行上门服务使患者的延续性护理由电话随访走向居家护理,实现了护患之间的精准匹配,护士可以通过平台选择上门护理服务的时间和内容[29]。此种护理模式形成的良性循环不仅提升了患者的满意度,同时也促进护士主动提升专业素养和自我能力[30],提升整体护理服务质量,保障护理人力资源得到合理配置。“互联网+护理服务”自试点以来已取得显著成效,不仅优化了卫生资源,而且提高了社会对护士的认可度[31],随着法律法规的完善、护士上门服务市场的规范化,在创新驱动发展的全新阶段,面对“互联网+护理服务”的时代趋势,网约护士有着更好发展前景和市场[32]。因此,医疗机构应加大对网约护士的宣传力度,让护生更加了解网约护士,积极加入网约护士队伍中,实现自我成长与发展。

3.3.2 消极因素 由表4 可知,护生不愿意从事网约护士的前3个消极因素分别是担心医疗纠纷、人身安全缺乏保障、服务质量得不到保障,与林蓉金等[26]、何雨芯[33]的研究结果基本一致。目前我国“互联网+护理服务”发展尚不成熟,网约护士相关法律法规尚不健全,仍然存在许多安全隐患。近年来,高校女大学生遭受侵害甚至失联等安全问题频发,而护士又是不良事件高发群体[34],参与本次问卷调查的护生大部分为女性,故对单独上门进行护理服务存有担忧[24]。另外,网约护士上门护理服务要求其具备更高的综合素质,在尚未进行网约护士相关政策宣传和技能培训前,护生可能觉得自身的操作技能、专业知识和临床经验不足,缺乏网约护士胜任力,因此对从事网约护士产生排斥心理。对于需独自上门进行护理工作的网约护士而言,如何保障执业与人身安全、如何处置医疗废物避免职业暴露、若与患者及其家属发生纠纷应当如何处理等,都是目前迫切需要解决的问题[35]。因此,学校可加强对护生的法律教育、自我保护能力培训等,引导护生积极看待问题,学会使用法律武器维护自己的合法权益;医疗机构及网络媒体要进行正向宣传,树立正确的舆论导向;教育部门可在护理课程中增加“互联网+护理服务”模式相关内容,深化护生的职业认知,使其能正确认识网约护士护理模式,消除担忧;政府应建立关于网约护士的医疗监督管理体系,建立顺畅的医患沟通平台和高效的纠纷处置机制[36]。同时,加大对教育和实践的投入力度,提高护生对网约护士的从业意愿,培养有用的护理人才,保障“互联网+护理服务”行业的健康发展。

4 结语

本研究表明,云南省护生对网约护士了解程度较低,从业意愿处于中等水平,且受多种因素影响,建议未来在教学中增加“互联网+护理服务”相关知识,提高护生对网约护士的知晓度、参与度。同时,对于目前存在的问题及不足,可借鉴国外经验,将网约护士服务内容和居家管理经验与我国网约护士发展现状结合起来,探索出具有中国特色的网约护士发展道路,共同营造一个适合网约护士发展的优质护理服务环境。