新形势下人体寄生虫学智慧教学模式的探索与实践

2024-01-18张俊荣龙绍蓉刘若丹张紫芳

高 华,张俊荣,龙绍蓉,刘若丹,李 爽,姜 鹏,张 玺,王 黎,张紫芳

(郑州大学基础医学院,河南 郑州 450001)

一系列教育教学改革与创新政策的发布,给高校教学改革与创新带来了契机与挑战[1-4]。新医科建设强调学科的交叉融合及现代信息技术与医学教育的深度融合[4],由于大规模线上教学推动了高等学校线上教育的全面普及与飞速发展,影响和改变了教师的教学方式及学生的学习方式,将传统课堂与以现代信息技术为支撑的线上教学深度融合是教学改革的必然趋势[5]。

面向新医科建设,在“双万计划”背景下,人体寄生虫学教学同时面临着机遇与挑战。作为医学本科教育的一门基础必修课程,人体寄生虫学涉及形态学、生物学、病理学、免疫学、检验学、临床医学和流行病学等学科知识,连接着基础学科与专业课程,在医学教育体系中发挥着重要的桥梁作用,能帮助学生由医学生向医生转变,对学生系统性临床思维能力、辩证思维能力及专业素养的提高具有重要意义[6]。人体寄生虫学传统理论课教学存在教学内容陈旧、教学形式单一、课时压缩严重、缺乏师生互动和学生学习轨迹追踪等问题;传统实验课教学存在探索创新不足,实验内容和实验素材陈旧、缺乏新鲜标本,学生动手操作机会匮乏的问题,导致学生学习积极性低,创新意识不强[7]。由此可见,人体寄生虫学教学改革与创新势在必行。当前形势下,把握医学教育改革发展机遇,从内容到手段对人体寄生虫学课程进行智慧教学模式,在继承传统的基础上创新,以应对当前人体寄生虫学教学所面临的难题。

1 人体寄生虫学智慧教学模式教学理念和实施流程

智慧教学模式创新性地融合了人工智能、大数据等科技革命的理念和成果,通过构建智慧化教学及学习环境,运用个性化的教学方法、智慧化的人才培养模式,实现学情实时反馈和教学全过程科学化、精准化的管理与调控,真正做到了以学生为中心促进智慧型人才的培养[3]。智慧教学的关键在于连接学生端和教师端的智慧化教学平台建设。

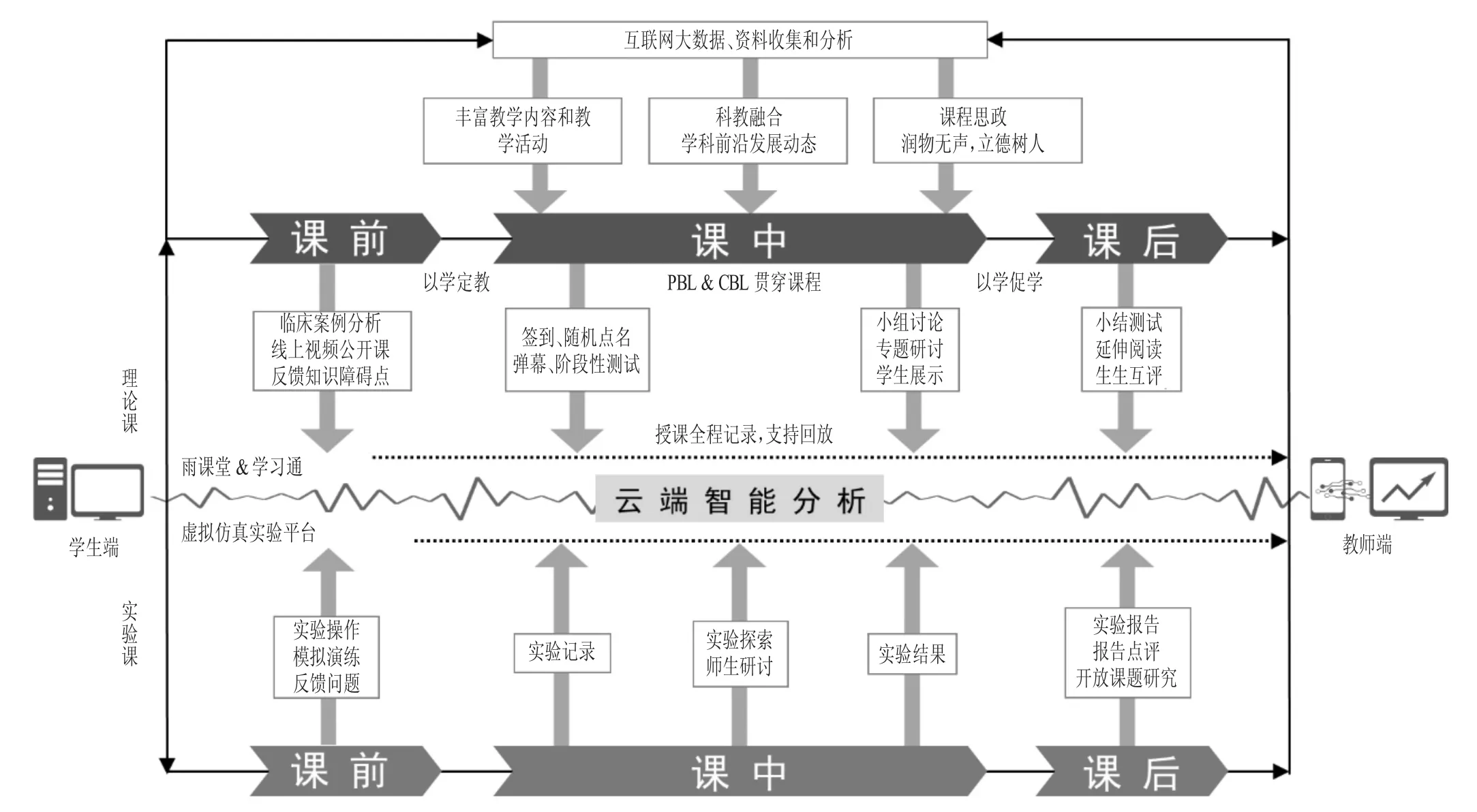

本研究积极开展了人体寄生虫学智慧教学模式的探索,具体流程见图1。将雨课堂和学习通作为人体寄生虫学理论课教学的云端智能分析平台,将虚拟仿真实验平台作为人体寄生虫学实验课教学的云端智能分析平台,以此搭建“学生端—云端智能分析—教师端”的智能化教学平台,有效连接学生端和教师端,并将线上与线下、共性与个性、教学与科研、学习与探索、理论与实践进行了深度融合,过程覆盖课内和课外;同时,通过建立信息化教学资源,设计丰富的教学内容和教学活动,实现资源推送智能化、互动交流多元化、学情反馈及时化、教学管理精准化和科学化,从而形成形成性评价和终结性评价相结合的多维、全面的综合评价体系。

图1 人体寄生虫学智慧教学流程Figure 1 Process of smart teaching of human parasitology

2 人体寄生虫学智慧教学模式的探索与实践

2.1 利用信息技术打造开放性理论课堂

作为新媒体时代下成长的“00 后”,其能熟练运用多种移动教学软件,在线上、线下教学模式中无障碍切换。因此,为提高人体寄生虫学理论课课堂学习效率,基于雨课堂和学习通平台,利用前期已建立的信息化教学资源(人体寄生虫学国家级网络精品课程和慕课),采用“多位一体”的教学方法,“线上视频公开课+ 雨课堂教学+ 学习通教学+ 小组讨论+ 专题研讨+ 学生展示”齐头并进,实现师生课前、课中、课后全方位互动交流,增强学生的学习效果。

以学生为中心,就要针对学生特点因材施教。人体寄生虫学课程授课对象是医学相关专业大三年级学生,已掌握了一定的医学基础知识,正处于由基础理论学习向临床实践的过渡期。因此,我们要充分利用现有教学资源,将PBL、CBL 理念贯穿课程教学全过程,引导学生将碎片化的医学知识进行融会贯通,培养其提出、分析和解决问题的能力。

(1)课前,通过雨课堂和学习通平台发布临床病例分析任务,让学生根据课程安排学习已录制的线上视频公开课,引导其自主学习、发现问题及反馈遇到的难点。教师根据学生学习情况进行学情分析,以便调整教学设计。

(2)课中,病例解析贯穿教学全程。①通过情景式分析剖析病例,以学定教的同时,潜移默化地培养学生的医学人文关怀能力及社会责任感。对于教学重难点,采用创意动画、模拟展示等方式,帮助学生理解,激发其学习兴趣。②穿插引入学科前沿知识,提高学生的科研创新能力、辩证思维能力;从不同角度挖掘思政元素,坚定学生立志成才的信念,落实立德树人根本任务。③通过小组讨论、专题研讨及学生展示进行归纳总结,引导学生自主解决问题,以学促学。重要的是,雨课堂、学习通平台和公共教室录制设备可实现线下课堂教学活动的直播和录制,学生可随时回放学习。

(3)课后,发布小结测试、延伸阅读任务,通过生生互评、师生互评等引导学生学以致用。整个教学过程,多种教学方法融合应用,动态追踪学生学习情况,如通过扫码签到、弹幕互动、阶段性测试和随机提问等方式;实时分析或课后分析学生学习情况,结合学生日常学习参与度及阶段性测试、期末考试成绩等,构建形成性评价和终结性评价相结合的综合评价体系,教师通过学生实时、课后反馈,对教学过程进行持续改进,精益求精。

2.2 实验教学虚实结合

针对传统人体寄生虫学实验课教学痛点,积极搭建人体寄生虫学虚拟仿真实验平台。将录制的实际实验操作视频制作成虚拟仿真实验,通过模拟真实的实验过程,帮助学生更好地理解和掌握人体寄生虫检测技术及相关知识。虚拟仿真实验平台打破了时空和软硬件设备的限制,学生可随时随地进行实验操作、方案验证等。目前,本课程已在虚拟仿真实验平台开设了杜氏利什曼原虫和弓形虫的动物接种实验、裂头蚴感染动物模型实验、旋毛虫接种动物模型实验等,可在平台学习常用的实验室寄生虫诊断检查方法,包括直接涂片法、痰液检查法、肛门拭子法、肌肉压片法等。

与此同时,我们还将虚拟仿真实验平台设计为智能化实验教学平台,实现课前“数据化学习资源推送—虚拟实验操作记录—问题反馈—数据分析”,课中“线下实体实验数据记录—实验上传分享—实验研讨记录—学习效果检测”,课后“实验分析探究—电子实验报告生成—实时评阅反馈”,将传统实验教学转变为智慧实验教学,提高了学生自主实验的积极性和主动性。此外,线下实验课增加了探索性实验,如蠕形螨自查、鱼肉压片观察活囊蚴等,并与大学生创新实验项目、基础医学创新实验设计大赛、微生物实验设计大赛等结合,鼓励学生自主发现问题及进行实验验证,在合作探究中培养其创新思维能力、辩证性思维能力、设计性思维能力。

2.3 及时更新教学内容,丰富课堂教学形式

紧跟时代发展,对教学内容进行更新、调整和梳理。虽然我国寄生虫病防治已取得了很大成就,但我们仍面临人畜共患寄生虫病、虫媒寄生虫病、食源性寄生虫病、机会性寄生虫病及输入性寄生虫病的严峻挑战。全球范围内,寄生虫病仍是重要的公共卫生问题,部分发展中国家时有疟疾等寄生虫病的大范围暴发[8]。寄生虫病流行趋势和致病谱变化在客观上要求人体寄生虫学教学内容做出相应调整。通过大数据分析、追踪、查阅文献资料和病例报道等,及时跟进全球寄生虫病流行趋势,并据此更新、调整理论课授课重点,向学生传授最新内容。具体做法:理论课重点讲授当前对全球人民健康危害较严重的食源性寄生虫(如肝吸虫、广州管圆线虫等)、人畜共患寄生虫(如血吸虫、细粒棘球绦虫等)、虫媒寄生虫(如疟原虫、利什曼原虫等)、机会性致病寄生虫(如弓形虫、隐孢子虫和阿米巴原虫等)、输入性寄生虫(如锥虫、巴贝虫等);对已消除和感染率较低的寄生虫,要求学生通过人体寄生虫学线上视频公开课自主学习,并反馈问题。

通过多样化的互动研讨活动丰富课堂教学形式。在课堂中积极开展小组讨论、专题研讨和学生展示活动,根据课程内容,学生自定议题,查阅相关文献资料后,以小组的形式在课堂进行展示和研讨。如开展“寄生虫是敌是友?”“追踪畸胎之谜(弓形虫)”“赤壁之战的真相(血吸虫)”等专题讨论活动。通过专题讨论活动发现,学生兴趣浓厚,参与积极,反响热烈。此外,我们还邀请了临床医生、疾病预防与控制中心专家与学生面对面交流及参与课程建设,以开阔学生视野。

2.4 科教融合,协同创新

人才是第一资源,创新是第一动力。智慧教学的核心是培养学生的创造性思维能力、独立自主学习能力、解决问题能力,使学生成为时代所需的创新型人才[9]。近年来,研究者对寄生虫及寄生虫病开展了广泛而深入的研究,如寄生虫致病关键因素、寄生虫与宿主间的相互作用机制、寄生虫检测新方法等,但相关前沿内容却极少在教材及授课内容中得以体现,尤其是寄生虫病诊断方面,许多检测方法已过时或只适用于实验室检查,而在临床或寄生虫病防治现场,常用的检测方法及最新检测手段在教材和授课内容中仍空缺。

(1)将教师科研成果、学科领域最新科研成果、学科前沿发展动态、国际寄生虫病诊断标准中的诊断方法纳入教学内容,促进课堂教学,使科研反哺教学。如在杜氏利什曼原虫教学中融入该原虫检测方法上的最新科研成果——基于CRISPR 技术的杜氏利什曼原虫检测新方法[10],在旋毛虫教学中结合旋毛虫入侵宿主过程中发现的最新关键蛋白,在弓形虫教学中引入弓形虫致病关键蛋白的功能机制研究最新发现等,在疟疾教学中给学生分享通过操纵蚊子肠道细菌有望控制疟疾传播等研究成果及能够在几分钟内检测出疾病严重程度的新型疟疾检测技术等。同时,通过雨课堂和学习通平台,定时推送国内外专业领域科研前沿知识,拓宽学生视野,激发其学习兴趣。

(2)鼓励学生成立科研兴趣小组,从最新研究进展及热点话题中发现问题,从文献资料中找到解决问题的办法,并设计实验,付诸实践;将创新实验设计大赛、学科竞赛等作为培养学生创新意识、提高学生实验操作能力的有效途径。目前,我们已申请获得了多项国家级、省级和校级大学生创新实验项目和实验设计大赛项目,如指导临床医学专业本科生自主设计完成了“杜氏利什曼原虫对肝癌治疗效果研究”项目,指导基础医学专业本科生设计完成了“Hsp33 对杜氏利什曼原虫感染能力的影响”项目,指导医学检验专业本科生设计完成了“基于CRISPR系统的杜氏利什曼原虫可视化检测体系的建立”等大学生创新创业训练项目。“科教融合计划”的推进形成了教学孕育科研、科研反哺教学的良性循环,促进了教学相长。

2.5 强化思政教育

结合我国寄生虫病防治事业发展历程,深入挖掘思政素材,以历史事实为依据、以无私奉献的医学前辈为楷模,增强学生的专业自信心,通过课程教学落实立德树人根本任务,实现为党育人、为国育才。我国寄生虫病防治工作的巨大胜利不仅使重大及重点寄生虫病的流行和传播得到了有效控制,为全世界树立了典范,还发扬了中国经验和中国智慧,尤其在寄生虫病防治领域,国际对中国方案、中国技术和中国人才的需要日益强烈[11]。人体寄生虫学是一本爱国主义“教材”,如为有效控制棘球蚴病,政府对该病应查尽查、应治尽治,并进行了免费医疗救助;我国著名寄生虫病专家钟惠澜,一生从事寄生虫病研究,曾多次在自己身上做实验,证实了杜氏利什曼原虫传染环节;屠呦呦教授及其团队,历经数百次失败仍不退缩,成功提取青蒿素,并亲身试药,为世界研发了抗疟药;WHO 多次肯定了中国对世界寄生虫病防控领域的贡献,并把我国“1-3-7”策略作为全球疟疾防治的重要战略等[8]。我国寄生虫病防治工作取得的巨大成就,离不开党和国家的领导,离不开科研工作者的不懈努力。通过向学生分析寄生虫病研究过程中具有正能量的历史故事,充分挖掘思政元素,在润物细无声中进行爱国主义教育和社会主义核心价值观教育,发挥了人体寄生虫学课程教学在高校立德树人、引导大学生坚定“四个自信”中的积极作用。

3 结语

将人体寄生虫学理论课、实验课教学与网络、人工智能、大数据相融合的智慧教学模式,打破了时空限制,通过打造开放性课堂,采用智慧教学模式,不仅在教学过程中实现了学生和教师的互动,还拓宽了学生课外自主研学渠道,帮助学生完成了从基础知识学习到思维拓展和实践应用能力提高的转变。同时,通过优化教学内容,紧跟寄生虫病流行趋势,科教融合,拓宽了学生视野,提高了科研思维能力及动手实践能力;通过强化思政教育,促进了学生从知识掌握到能力提升的全面发展,培养了具有国际视野的医学卓越人才。