清华简中两种乐书的文本复原与功能蠡测*

2024-01-18程浩

程 浩

清华大学出土文献研究与保护中心 “古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台

清华简第十三辑整理报告收录了两种写定于战国时期的乐书,是目前所见抄写时代最早的音乐文献,对于研究先秦音乐史、社会文化史均有重要价值。但由于这两种简书所录之文均极其简略,再加之流传至今的关于先秦乐制的知识又非常有限,其性质与功能如何,遂难以遽断。出于审慎考量,整理报告于此未置一辞,贾连翔先生虽然在介绍时给出了倾向性的意见,(1)贾连翔: 《清华简〈五音图〉〈乐风〉两种古乐书初探》,《中国史研究动态》2023年第5期。以下对贾连翔先生意见的引述皆据此文,兹不备注。或亦有可商之处。笔者不揣浅薄,尝试根据自己的理解将这两种乐书的文本进行复原,并对其功能作一推测,以期引起专研音乐史的专家的重视。

整理报告拟题为《五音图》的一种,虽然篇幅有30余支简,但抄字不多,是以近似图画的形式,记录了5组音名。整卷竹书的最中央绘有一个五角星,而五角星的每一角则各自延伸出与宫、商、角、徵、羽相关的数个音名。从最上的“宫组”开始,按逆时针为序,所录音名分别为:

上宫▂大宫▂少宫▂诃▂

逝商▂上商▂右商▂左商▂少商▂

逝角▂上角▂大角▂右角▂左角▂角反

上徵▂右徵[▂]少徵▂[巽]▂巽反

上羽▂大羽[▂]左羽[▂]终▂(2)清华大学出土文献研究与保护中心编,黄德宽主编: 《清华大学藏战国竹简(拾叁)》,上海: 中西书局,2023年。释文采宽式,部分文字与符号为笔者拟补。

这24个音名,均是以五声为基础的变化音名,其中有不少可以与曾侯乙编钟、编磬之铭进行对应。关于简书与编钟、磬音名之间的联系,贾连翔先生已经有详尽的论述,兹不赘言。可以稍作补充的是“宫组”的“诃”,其与分别见于“徵组”“羽组”的“巽”“终”类似,都是专门标识高音的异名。在曾侯乙编钟的标音系统中,角的高八度异名写作“鴃”。“鴃”所从得声的“夬”是一个见母月部字,而简文的“诃”在晓母歌部,声母都是牙音,韵部则是对转关系。因此,我们把钟铭的“鴃”与简文的“诃”看作同一个音名,大概不会有太大问题。但需要指出的是,同样是作为高音异名,“诃(鴃)”“巽”“终”在简文中对应的分别是宫、徵、羽,而于曾侯乙编钟则是角、宫、徵,这就说明两者的记音体系还不完全相同。

这里想重点讨论的是《五音图》的性质问题。贾连翔先生提出了一种猜想,即该篇所记音名或许与瑟的调弦有关,但同时又谨慎地表示“尚不足为据”。我们最初也是倾向于将之与瑟联系起来的。毕竟从考古发现来看,瑟在战国时期的楚国是行用最为广泛的乐器,而且瑟的弦制与简文涉及的音名之数也比较接近。然而把图中的音名理解为对瑟每弦之音的记录,却会面临一些难以逾越的障碍。

首先,先秦时期的瑟是按五声高低顺序调弦,与简文所反映的五声各自成组有着本质差别。音乐史专家曾对马王堆一号墓出土的相对完整的一把瑟(M1: 334-1)的调弦进行过测算,发现其外组的第二与第七弦和内组的第十七与二十二弦之间的两个八度都是相隔五根弦。(3)李纯一: 《中国上古出土乐器综论》,北京: 文物出版社,1996年,第443页。换言之,至少在这把瑟的外、中、内三组各自内部,瑟弦所对应的音是按音程的高低进行排列的。例如根据复原,第十七至二十三弦所对应的音名就分别是“宫”“商”“角”“徵”“羽”“少宫”“少商”,(4)李纯一: 《中国上古出土乐器综论》,第444页。乃是按照音高依次排列,与简文的以音组为纲的方式决然不同。

再者,瑟的基本形制是25根弦,而简文所记的音名只有24个。《后汉书·礼仪志》载:“或鼓黄钟之瑟,轸间九尺,二十五弦。”(5)《后汉书》,北京: 中华书局,1965年,第3125页。考古发现也已证实战国秦汉间的瑟确是以25弦为常制。(6)晏波: 《古瑟研究——以楚瑟为中心》,硕士学位论文,华中师范大学,2009年,第35页。简文中记录的音名,由于规律性极强,经过拟补后基本可判定为24个。(7)或以为“羽组”在“终”之后还有一个“终反”,如此则可凑足25弦之数。但简2、简3的残缺处虽然可以容纳此二字,简1最上端却并没有与音名固定搭配的墨块“▂”,因而这种可能是比较小的。

此外,如果简书单纯是为了记录瑟的每弦之音,用数支简的篇幅顺序书写即可,又何必郑重其事地画出如此铺张的一幅图?且不论整篇中大量的留白造成的简册浪费,中间的五角星起什么作用,大量的单独占一个字符位的墨块“▂”又表示着什么?这都是需要解答的问题。

在我们看来,与《五音图》配合使用的,应该是一种五弦的、与琴有关的乐器。

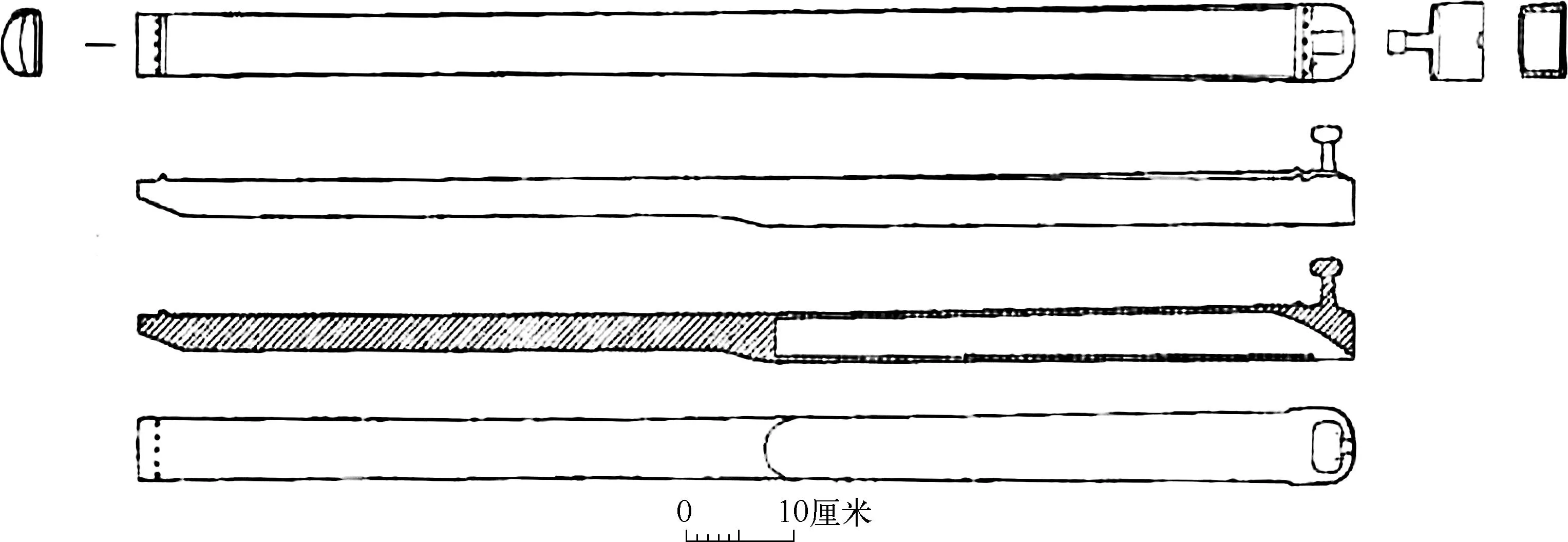

根据文献记载,古琴最早只有五弦,如《礼记·乐记》“舜作五弦之琴,以歌南风”,(8)阮元校刻: 《十三经注疏(清嘉庆刊本)》,北京: 中华书局,2009年,第3325页。各弦所对应的即宫、商、角、徵、羽五声。现今流行的古琴皆为七弦,据说是由周文王、周武王各加了一弦。但是在实际的考古工作中,出土的五弦琴却极少,战国古琴大部分都有7~10根弦。目前发现的唯一一把五弦的拨弦乐器,是1978年在曾侯乙墓出土的,时代属于战国早期。关于该器的属性,曾经有五弦琴还是筑的争论。(9)张开镒、周敦发: 《楚瑟、五弦琴、十弦琴的仿制》,《乐器》1984年第3期;黄成元: 《公元前500年的古筝——贵溪崖墓出土乐器考》,《中国音乐》1987年第3期。黄翔鹏先生根据该器不适宜演奏的特点将其定为见载于《国语》的编钟调准器“均钟”,(10)黄翔鹏: 《均钟考——曾侯乙墓五弦器研究》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》1989年第1、2期。基本上得到了学界的共同认可。

图1 曾侯乙墓五弦乐器形制图(《曾侯乙墓》第164页)

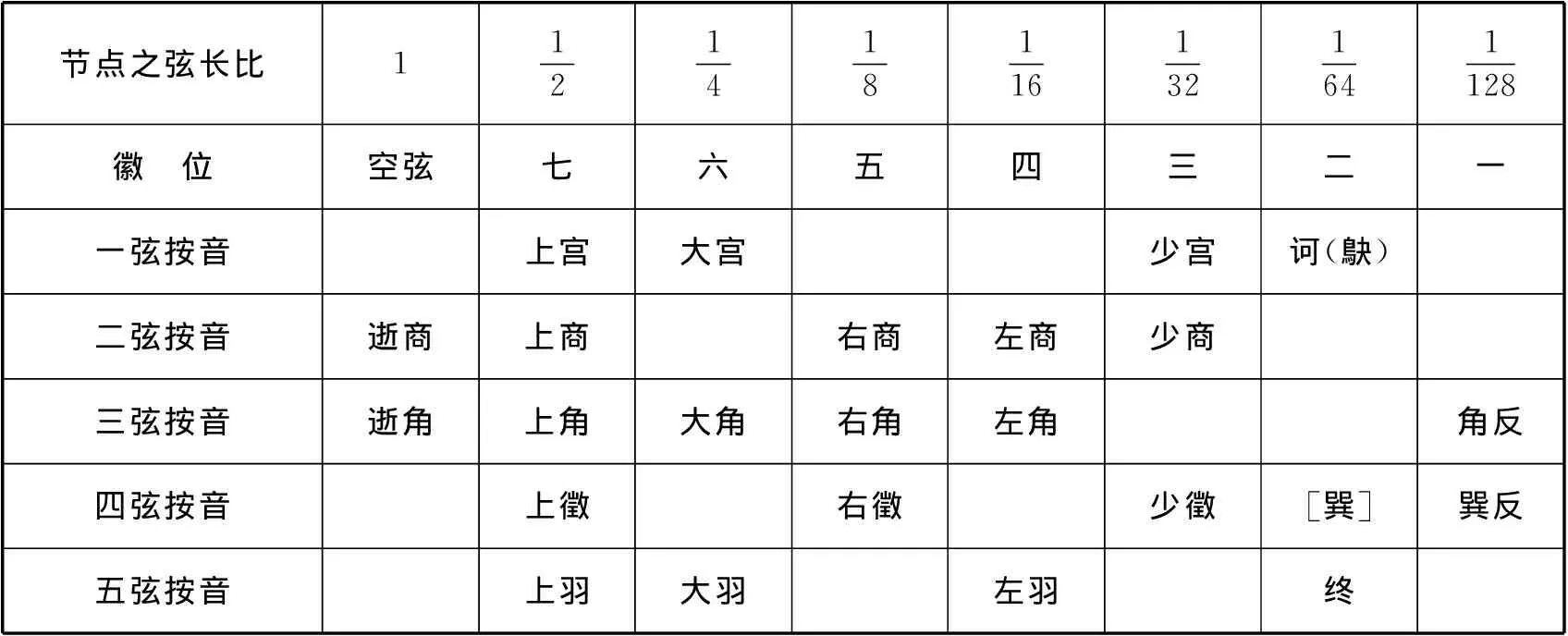

五弦琴或者说均钟,在使用时最大的特色便在于其每一弦对应的是一个基于五声的音组,而简文所记录的也正是五个音组。在同一个音组之内,存在不同的音高,如“宫”组有“上宫”“大宫”“少宫”等,其发音又是如何凭借一根弦来实现的呢?我们知道,在古琴演奏中是通过一只手按压“徽”所标志的琴弦分节振动节点,另一手拨动截取后的弦长来发出不同的音高。每截取二分之一弦长,发出的就是全弦长的高八度音。具体到简文所对应的五弦乐器,或许墨块“▂”代表的就是琴徽。根据简文音名前缀词使用的规律,推想其每弦原有七个徽位。(11)在简文的标音体系中,未见所谓“正音”,因此本文在推拟中不作考虑。拨动空弦所发出的音是该音组的最低音,每一个徽位截取当前弦长的二分之一,发出的则是高一个八度的音,依次类推。为方便观览,经过推算的徽位、弦长与简文各音名之间的关系可列表如下:

由表1可知,简文记载的24个音名并没有全面覆盖整个音域,而每个音组中的音名、徽位也均不完整。这正可说明《五音图》的性质并不是关于乐律的理论推演,而是针对实用乐器的“使用说明”。

表1 《五音图》所记五弦乐器徽位、弦长与音名关系表

表2 《乐风》所记指法、弦位与音名关系表

表3 五弦乐器弦位与五声对应关系表

既然我们已经把简文的各组音名理解为五弦乐器每弦可以弹奏之音,把墨块“▂”看作截取弦长的徽位,那么简册中央的五角星又应当如何理解呢?从五角星的每一角联结一个音组——也就是一弦来看,它或许就是琴瑟上常见的结弦之枘。曾侯乙墓出土的五弦器首端即设有一个弦枘,原本五弦均是系于其上的。而到了简册之中,由于弦枘不容易表达,就抽象成了平面图形五角星,以展示其联结五根弦的功能。

明确了《五音图》是五弦乐器的“说明书”后,对于理解拟题为《乐风》的一组简书的性质也会有一定的帮助。

由于这组竹简在关键部分有脱漏残损,我们对相关问题的讨论依然从文本复原着手。简文可按照内容分为两个部分。第一部分共5支简,其上原有18个小墨点作为标识,将简文分为18个单元,依次为:

(1) 宫徵,(2) 宫羽,(3) 宫商,(4) 徵羽,(5) 商徵,(6) 徵地,(7) 商徵,(8) 徵角,(9) 商角,(10) 商羽,(11) 羽角,(12) 穆,(13) 商羽,(14) 羽角,(15) 宫羽,(16) 宫商,(17) 宫角,(18) 乐风。

这里面除了第(18)“乐风”可能是记述性的文字外,其他17个单元记载的应该都是音名。而这17组音名中的绝大部分,都是由两个正声组成的。其中略显违和,需要加以说明的是(12)“穆”与(6)“徵地”。

“穆”作为音名最早见于北宋时期在湖北安陆发现的楚王酓章钟,铭文记音为“商商穆”。对于钟铭中的“穆”,过去基本上都按照律名来理解。最近方建军先生撰文指出,“穆”既然与“商”连用,说明其本身也是阶名,音级相当于传统阶名的“清角”,(12)方建军: 《楚王酓章钟“商商穆”试解》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》2015年第1期。是非常值得重视的意见。准此,则此处“穆”的使用便并未游离于简文以五声为基础的阶名体系之外。

至于“徵地”,根据简文中音名排布的规律判断(详下文),其实就是“徵宫”。在传统的五行配比中,与“宫”声相配的是“土”,如《礼记·月令》于“中央土”就说“其声宫”。(13)阮元校刻: 《十三经注疏(清嘉庆刊本)》,第2970页。或许正是出于这样的联系,“宫”声在简文中就有了“地”的另名。

由此可见,(12)“穆”与(6)“徵地”在记音方面相对于其他15个单元并没有特异之处,因而将其作为分割点把简文的第一部分划分为各有5组音名的三段,现在看来是缺乏依据的。

这部分简文初看起来十分令人费解,但了解其规律后,其中玄妙也不难破获。

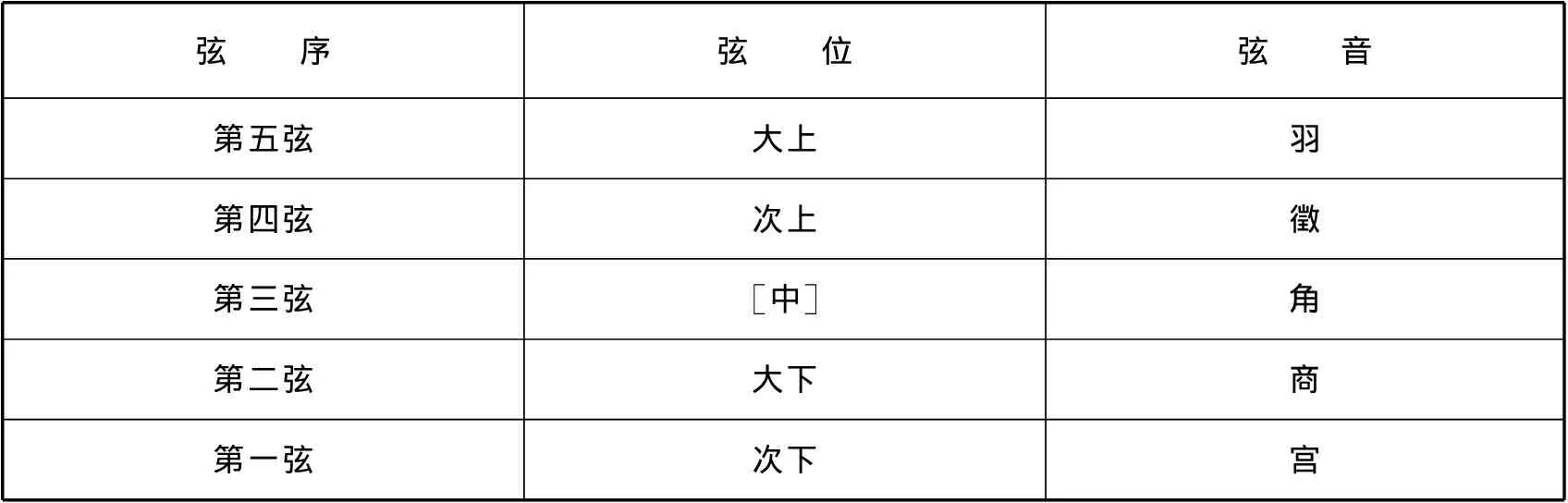

先看“大上”“大下”“次上”“次下”等词汇。它们显然是用来表示位置关系的,贾连翔先生把这类词汇的等次序列复原为“大上—次上—[少上]—少下—次下—大下”。然而简文中并没有出现“少上”,而且整体来看这类词的数量也只能是4个。简文的这4章,除第1章外,每章内部3组的上半句用以表示位置关系的词都是相同的,分别是“次上”“大下”“大上”。以此类推,第一章的“次之下”“次下”“少下”,虽然文辞有异,其实一也,均是与“大下”相对的“次下”。值得注意的是,简文中表示位置关系的这4个词,只要其中一个在上半句中出现,同一章内的下半句就只能用其他三者,全篇无一例外。这种位置关系的排他性,很好地说明了上下半句整体表示的是一种位置上的变化。

至于“接”“屈”,则很可能与拨弦指法有关。在后代的琴谱类书籍中,常有对演奏指法的介绍。“接”大致相当于传统指法中的“引”。《新刊太音大全集》所收《左手指法》云“引,按指后却曰引”,同书又谓“屈,屈第二指节相看是也”。(14)中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编: 《琴曲集成》第1册,北京: 中华书局,2010年,第91页。因此,所谓“接次下”“屈大上”,其意都是用手指去按拨不同位置上的弦。也正是由于有“接”“屈”先后两个动作在不同的弦上操作,每一组记录的便可以是两个音。

而在这一部分的12组中,每组所“接”“屈”的究竟是哪根弦呢?(15)从第5组开始,简文对“接”字作了从前省略的处理。这个问题的答案,也只能到《乐风》的第一部分中去寻找。了解了第二部分的排布规律后,我们再来看第一部分,就会发现其中所记的音名亦有规律可循。比如(1)“宫徵”(2)“宫羽”(3)“宫商”,前一个音都是“宫”,后一个音分别为“徵”“羽”“商”。只需把它们与第二部分的第一章进行对应,便可知:“次下”对应的是“宫”,“大下”对应的是“商”,“次上”对应的是“徵”,“大上”对应的是“羽”。而把这样的结果再“代入”第二部分的第二章以及第一部分的(4)“徵羽”(5)“商徵”(6)“徵地”进行验算,基本上是可以吻合的。而且由第二部分第5组“次上”(徵)在先而“大下”(商)在后可知,第一部分(5)“商徵”原应作“徵商”,简文在抄写时发生了颠倒。另外第二部分第6组先“次上”(徵)后“大下”(宫),亦可证实第一部分(6)所记之音“徵地”就是“徵宫”。

但是也必须承认,从第二部分的第7组开始,前后两部分的记录就不能一一对应了。这或是由于《乐风》简文的第一部分属于具体的音乐实践,而第二部分则是从理论出发的操作指南,因而会有一部分脱离实际的情形出现。

在这里还有一个最为关键的问题需要进行解释,那就是为什么“宫”“商”“徵”“羽”分别对应着“次下”“大下”“次上”“大上”?这对于理解拟题为《乐风》的这组简册的性质极其重要。如果我们承认《乐风》与前述《五音图》在功能上有密切关联的话,便可知“次下”“大下”“次上”“大上”等表示位置的词汇,标记的就是“宫”“商”“徵”“羽”等声在《五音图》所对应的五弦乐器上的相应弦位。

参照古琴的弦位分布,五弦乐器由近及远各弦对应的音亦应为由低到高排序,依次为: 宫、商、角、徵、羽。其中“角”为第三弦,也就是最中央的一弦。音程低于“角”的“宫”“商”,从演奏者的视角来看弦位居于其下,故称“次下”“大下”。而音程高于“角”的“徵”“羽”弦位居于其上,故称“次上”“大上”。这也可以解释为什么简文的第二部分没有出现可与“角”对应的弦位,实是由于它居于正中,与其他四者均有所不同。

言及于此,或许可以给《乐风》的功能下一个整体的判断: 第一部分是以双音名的形式记录了17组调准时需要达到的音高,第二部分则是在说明如何操作五弦乐器可以得出此音。《乐风》所体现的这种在一个单元中出现两个音名的特点,很容易让我们联想到曾侯乙墓编钟所呈现出的“一钟双音”现象。(16)先秦编钟“一钟双音”现象是黄翔鹏先生的重要发现,详细论述参见黄翔鹏: 《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》,《音乐论丛》第1、3辑,北京: 人民音乐出版社,1978、1980年。而简文中的“接”“屈”原字作“”“”,以“糸”为义符的字大量使用,又限定了其对应的一定是丝弦乐器。结合这两个因素来看,关于清华简这两种乐书的性质,很可能皆是配合类似曾侯乙墓所出编钟调准器“均钟”的五弦乐器使用的说明性文件。

以上这些想法,很多都停留在推想的阶段,特别是缺少简文以外的证据。清华简作为流散回归的文物,没有伴出的实物材料作为参证,可以说给我们留下了永远的遗憾。