新出胡家草场墓地历日简与汉初历法

2024-01-18岳冠林张淑一

岳冠林 张淑一

华南师范大学历史文化学院;华南师范大学历史文化学院

在近些年不断刊布的秦汉简牍中,经常可以见到质日简或公文简的朔闰干支,借由这些零星的朔闰材料,人们得以窥见秦汉历法之一斑。但是西汉初期,特别是汉文帝时期的历日简却很少,使学界很难了解秦汉交替之际的历法状况。近期胡家草场墓地西汉历日简的公布,弥补了这一缺失。自20世纪70年代《元光历谱》发现以来,秦汉历法研究逐渐引起大家的重视,其后周家台秦简、里耶秦简、岳麓书院藏秦简、张家山汉墓竹简等出土文献渐次公布,秦汉历法研究的成果也随之层出不穷。目前学界对秦汉历法的研究主要侧重于分析朔日干支,而对置闰规律的探讨尚不多。本文使用殷历对胡家草场墓地历日简所涵盖的百年朔闰进行复原,与近期《荆州胡家草场西汉简牍选粹》一书中的20余支历日简进行对比,分析胡家草场墓地历日简的余分大小。同时,参考近年来秦汉历法研究成果,以及其他秦汉简牍的朔闰记载和传世文献中的朔闰材料,拟对汉初历法做一系统分析,以就教于方家。

一、 汉初历法的颛、殷之辨

汉初历法囿于材料所限,历来争论颇多。对汉初历法的记载最早见于《史记·历书》:“是时天下初定,方纲纪大基,高后女主,皆未遑,故袭秦正朔服色。至孝文时,鲁人公孙臣以终始五德上书,言‘汉得土德,宜更元,改正朔,易服色。当有瑞,瑞黄龙见’。事下丞相张苍,张苍亦学律历,以为非是,罢之。其后黄龙见成纪,张苍自黜,所欲论著不成。而新垣平以望气见,颇言正历服色事,贵幸,后作乱,故孝文帝废不复问。”(1)《史记》卷二六《历书》,北京: 中华书局,2014年,第1505页。

由上文可知,虽然汉初有张苍这样“明习天下图书计籍,善用算律历”的官员,但是并未立刻“改正朔,易服色”,而是承袭了秦代的历法。由于缺乏文献材料,司马迁在《史记》中对秦代历法的描述也只有“而正以十月,色上黑。然历度闰余,未能睹其真也”。(2)《史记》卷二六《历书》,第1504页。也就是说,秦代历法的具体面貌在司马迁时期已经无法了解了,因此承袭秦代历朔的汉初历法对于后人来说也就成了一个谜团。

事实上,史籍有据的只有天正甲寅元(殷历)和人正乙卯元(颛顼历),其他四历都是东汉人的附会。(6)张闻玉: 《古代天文历法讲座》,桂林: 广西师范大学出版社,2008年,第223页。殷历与颛顼历的差别,汉代刘洪即已指出:“夫甲寅元天正正月甲子朔旦冬至,七曜之起,始于牛初。乙卯之元人正己巳朔旦立春,三光聚天庙五度。课两元端,闰余差百五十二分之三,朔三百四,中节之余二十九。以效信难聚,汉不解说,但言先人有书而已。”(7)《后汉书》志第二《律历中》,第3042—3043页。这是后人研究秦汉初历法时,多以殷历、颛顼历为基础的原因。北宋刘羲叟认为“汉初用殷历,或云用颛顼历,今两存之”。(8)司马光: 《资治通鉴目录》,《四部丛刊初编》,上海: 商务印书馆,1919年影印本,第185册,第172页。清代汪曰桢通过考察文史材料,认为汉初历法“似殷术为合”。(9)汪曰桢: 《历代长术辑要》,《丛书集成续编》,台北: 新文丰出版公司,1989年影印本,第79册,第592页。因此他的《历代长术辑要》保留了殷历与颛顼历两种推步结果。陈垣在《二十史朔闰表》中明确指出:“汉未改历前用殷历,或云仍秦制用颛顼历,故刘氏、汪氏两存之。今考纪志多与殷合,故从殷历。”(10)陈垣: 《二十史朔闰表》,北京: 古籍出版社,1956年,第1页。以上诸家对颛顼历的质疑皆出于对史志所载干支的实际推算,特别是陈垣先生不从前人“两存”之说,否定颛顼历,确定汉初使用殷历,这一判断当予重视。

20世纪80年代,饶尚宽对传世文献中有关殷历与颛顼历的记载做了系统梳理和分析,认为颛顼历与殷历大同小异,“秦之以寅正十月为年始的颛顼历,实为建寅为正的四分历,即殷历甲寅元”。只是颛顼历的历元较之殷历晚了61年,余分较之殷历小了304分。(11)饶尚宽: 《颛顼历辨正——“古历论稿”之三》,《新疆师范大学学报》1987年第3期。从文献记载来看,高帝三年“十月甲戌晦”“十一月癸卯晦”以及惠帝七年“正月辛丑朔”三组干支都与颛顼历不符,而与殷历相符,可见前人如汪曰桢与陈垣等人对汉初使用颛顼历的怀疑是正确的。

进入21世纪,张培瑜根据里耶秦简、周家台秦墓简牍、张家山汉墓竹简等新出历日简牍,并结合现代天文学知识对秦和汉初的历法做了复原,其所得秦和汉初的历表基本符合出土材料所见朔闰记载,但是仍与少部分简牍记载有出入。因此,张先生认为“可以肯定地说,没有一种四分历能够百分之百地满足汉初到太初改历前这102年的全部历日”。(12)张培瑜: 《根据新出历日简牍试论秦和汉初的历法》,《中原文物》2007年第5期。由于四分历术的朔策比真值大,施行日久则会早于实际天象。为了减少历法的失天,人们一般会调小朔余。李忠林根据出土秦代历法材料及置闰规律发现,目前所见的秦统一前的朔闰余分,比颛顼历还要大639分。因此,李先生认为秦颛顼历大概和其他五种古历一样,仅仅是当时的一种推步体系,而并未真正行用过。(13)李忠林: 《秦至汉初(前246至前104)历法研究——以出土历简为中心》,《中国史研究》2012年第2期。胡家草场西汉简公布以后,李先生又根据其中的日至材料,判断汉初历法的节气是依据颛顼历推排的,不过汉初的朔闰却与颛顼历不侔,表明汉初历法的气与朔并不齐同。(14)李忠林: 《胡家草场汉简〈日至〉初探》,《江汉考古》2023年第2期。李骜认为,汉初所用仍是颛顼历,只是存在实用历和备用历的区别,也即实际颁行的历表和推算历表会有局部的不一致现象。(15)李骜: 《荆州胡家草场涉历西汉简校议——兼论颛顼历的连大月、连小月和置闰法》,《考古》2023年第3期。

从司马迁时期直至近代,对于秦与汉初历法的认识逐渐摆脱了古六历的束缚,多依据出土材料中的朔闰干支去复原秦与汉初的历法。随着简牍材料的不断披露,所复原的历法也逐渐接近当时的实际用历。从1972年元光历谱的发现到张家山汉墓竹简、周家台秦简、里耶秦简、岳麓书院藏秦简的渐次公布,这些新材料中的朔闰干支往往不能与已有的历法复原方案相符合。有鉴于此,目前学界普遍认为秦与汉初的历法余分不可能连续使用同一套小余,从汉高祖、汉惠帝、高后到汉文帝、景帝和武帝初期,特别是文帝时期,历法小余肯定有过调整。胡家草场墓地历日简正好处于汉初频繁调整朔余和太初改历之间。较之《史记·历书》中《历术甲子篇》这种成熟的四分历,胡家草场墓地简可以看作秦历与太初历的中间形态。通过对胡家草场墓地历日简的分析,可以帮助我们进一步了解汉初历法的余分变化和置闰规律。

二、 从朔干支角度看胡家草场墓地历日简与殷历的异同

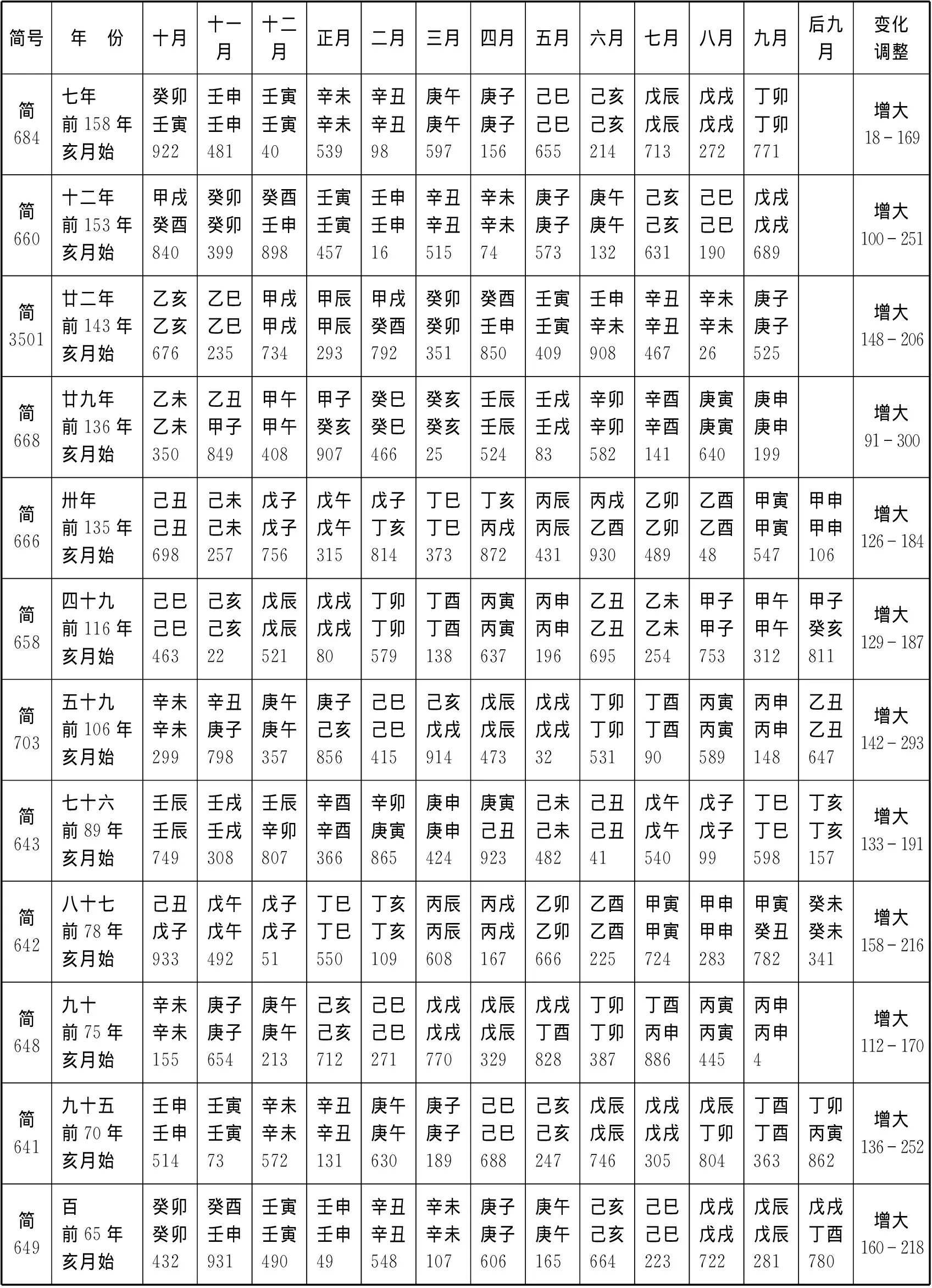

殷历的推步算法,只涉及简单的加法,通过与殷历干支比照,可得出胡家草场墓地历日简的朔余调整范围。以胡家草场墓地历日简中的660号简为例,该简反映的是汉景帝前元五年(前152)十月至九月的朔日干支。景帝前元五年十月为公元前152年亥月,该月癸酉日840分合朔,而胡家草场墓地所载朔日为甲戌日,四分历每日以940分计,因此胡家草场墓地历日简比殷历至少大100分。另外,该年九月殷历为戊戌日689分合朔,胡家草场墓地660号简九月朔同样也是戊戌日,因此胡家草场墓地简的余分比殷历余分最多大251分,如果超过这个数值,那么胡家草场墓地简中该月的朔日就是己亥了。总之,从两者不同的朔日干支之余分可以求得调整的最小值,从两者相同的干支余分可以求得调整的最大值。以此类推,对目前可见的12个年份进行逐一对比,详见表1:

表1 胡家草场墓地历日简与殷历的朔余对比情况

从表1的历年调整范围可知,胡家草场墓地历日简的余分总体上比殷历大150分左右,殷历每日以940分计,也就是说胡家草场墓地历日简比殷历的合朔时间仅早了3.8个小时。如此看来,胡家草场墓地所反映的历法与殷历切近。

根据里耶秦简和岳麓书院藏秦简中的秦代朔日干支来看,秦始皇二十八年至秦二世二年这一时段,若将殷历朔余调增335—345分,则与各年实际历谱均相合。例如里耶秦简9-2315号简记载“廿八年九月戊戌朔”,(22)湖南省文物考古研究所: 《里耶秦简(贰)》,北京: 文物出版社,2017年,第251页。殷历该月为丁酉日864分合朔,较里耶简小76分。又如里耶秦简8-173号简记载“卅一年六月壬午朔”,(23)湖南省文物考古研究所: 《里耶秦简(壹)》,北京: 文物出版社,2012年,第43页。该月殷历为辛巳日901分合朔,较里耶简小39分。这一结论与张培瑜的推算朔余变动范围是一致的。张先生认为,“秦代历法既不是《颛顼历》(即汉传《颛顼历》),也不是《殷历》或古六历中的任何一种。它的步朔小余数值,比古六历中的任何一种都要大。即由它推出的合朔时刻,比古六历中的任何一种都要晚。秦代历法步朔小余数值比《颛顼历》要大639分—649分,比《殷历》大335分—345分”。(24)张培瑜: 《根据新出历日简牍试论秦和汉初的历法》,《中原文物》2007年第5期,第70页。张先生因秦简的朔余值与古六历中的任何一种都不相符,因此重新构拟一种全新的四分历或者非四分历的历法,这会将问题复杂化。比较合理的解释是,秦这一时期用四分历,只是在殷历基础上调整朔余而已。

比较秦简历谱和汉初历谱可知,汉初朔余与秦代相较明显在减少(减少约190分),但仍然比殷历朔余大。张家山247号汉墓历谱所记载的高祖五年至吕后二年的朔日干支同样与殷历切近,朔余仅比殷历大30分。例如张家山247号汉墓历谱7号简记载“十年……正月甲午朔”,(25)张家山二四七号汉墓竹简整理小组: 《张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)》,北京: 文物出版社,2006年,第3页。殷历该年正月癸巳朔,余分933分。其后11号简记载“惠帝二年十二月辛丑朔”,也与殷历庚子朔932分切近。孔家坡汉简《历日》所载景帝后元二年的历谱与胡家草场墓地历谱一致,同样比殷历余分大150分左右。(26)湖北省文物考古研究所、随州市考古队: 《随州孔家坡汉墓简牍》,北京: 文物出版社,2006年。从以上简牍历谱可知,汉初历法并非史书所载之颛顼历,实与殷历近似。汉高祖至吕后时期的历法余分比殷历大30分左右,汉文帝至武帝太初改历前的余分比殷历大150分左右。也就是说,较之秦代,汉朝建立之初对历法的余分做了较大的调减,至汉文帝时期又略有调升。由上可见,正如南朝祖冲之所说:“寻古历法,并同四分,四分之数久则后天,经三百年,朔差一日。”(27)《宋书》志第三《律历下》,北京: 中华书局,1974年,第313页。由于秦与汉初历法余分过大,历法早于实际天象,因此经常出现日食在晦的情况。(28)由于四分历阴阳合历的特点,正常情况下日食应当出现在朔日,也就是某月的初一。如果出现在晦日,就证明历法的余分过大,导致历法快于实际天象,也就表明应当调小历法余分。例如《汉书》中“(高后二年)夏六月丙戌晦,日有蚀之”,(29)《汉书》卷三《高后纪》,第97页。张家山247号汉墓历日简记载“(吕后二年)七月丁亥朔”,与《高后纪》六月丙戌晦正合。又如“(高后七年)春正月丁丑,赵王友幽死于邸。己丑晦,日有蚀之,既”。(30)《汉书》卷三《高后纪》,第99页。又如“文帝二年十一月癸卯晦,日有食之”。(31)《汉书》卷四《文帝纪》,第116页。特别是文帝三年,连续两个月份出现日食在晦的现象。“(孝文帝)三年冬十月丁酉晦,日有食之。十一月丁卯晦,日有蚀之”。(32)《汉书》卷四《文帝纪》,第119页。正是由于频繁的日食在晦,汉初历法已到了不得不调整的地步。

有学者用颛顼历分析秦与汉初历法,所得结论同样是在颛顼历基础上改变朔余,只是比殷历的改变值增加304余分而已。但以颛顼历分析,比殷历与实际历点相差更远。张培瑜分析汉初日食和出土历日记载的45条汉初朔干支,用颛顼历推算只有19条相合,26条不合;(33)张培瑜: 《根据新出历日简牍试论秦和汉初的历法》,《中原文物》2007年第5期。如果用殷历推算,朔干支相合者39条,不合者只有6条。显然,汉初历法与殷历朔余更为接近。

三、 从置闰角度看汉初历法与殷历的关系

前人从朔日干支的角度来分析,多已注意到汉初历法与殷历更为接近。新近出土简牍的朔日干支也充分证明了这一观点。其实,如果从置闰的角度来分析汉初历法与殷历、颛顼历的关系,则更能看出问题之关键。由于目前公布的胡家草场墓地历日简仅有7个闰年,本节从置闰角度谈汉初历法,拟将研究范围扩大为秦王政元年(前246)至汉武帝太初改历(前104)期间的53个闰年,通过将出土简牍中此时期的置闰年份与殷历和颛顼历进行对比,探讨三者之关系。

(一) 殷历与颛顼历的置闰差异

产生四分历的条件之一是掌握十九年七闰的规律,即朔望月每年12个月,不能保证月份与季节的相合,要置闰月。置闰规律为每19年安插7个闰月。一蔀76年分4章,每章19年,共235个月(19×12+7=235月)。(34)《史记·历书》给出四分历一蔀76年的闰年所在年份,有闰年的年份标注“闰十三”。四分历的置闰算法通常有两种,无中气置闰和固定至月法,四分历一蔀76年的朔日干支(用序数表示)、朔余、气余、冬至(固定子月)日期置闰情况详见表2:

表2 四分历置闰情况

由表2可知,第1年,子月甲子日(〇),朔余0,冬至在甲子日,初一,气余0;第2年,子月戊午日(五十四),朔余348,冬至在子月十二,气余8;第3年,子月壬子日(四十八),朔余696,冬至在子月二十三,气余16。按照四分历顺序推算,未月后一月无中气,所以按照“无中气置闰法”,该年是闰年,闰在未月后。第3年冬至在子月二十三,按照“固定至月法”,该年也必须置闰,若不置闰,第4年冬至必在丑月。

以下仿此,类推至一蔀76年,闰年的序号加*表示。四分历法是一套体系完备的历法,将回归年、朔策、置闰有机结合在一起。当朔余增大,气余减小时,闰年的年份会产生变化。(35)朔余、气余均是小于1日的时间段,朔余的分母是940(即1日=940分),气余的分母是32(即1日=32分)。为方便说明,将气余(÷32/940)转化为朔余,如气余24,相当于朔余705,即24÷32=705÷940。这样,当合朔日与节气同日,余分可以比较时间的先后。表2中冬至日在初一的只有四年,第1年、20年、39年、58年,冬至日在初二的有一年,第12年。若朔余、气余调整时间在2日内,置闰年份只可能影响每章(一章19年)的第1年。每章最后一年本是闰年。若调整小余使某章第1年的冬至日不在子月了,上一章的最后一年将不是闰年,而本章第1年是闰年。

具体情况是,如第1年,朔余、气余均为0,这时只要减少气余,则冬至日不在子月,即上一年(第76年)不应置闰而本年才是闰年;若只调增朔余,调增小于940分都不影响冬至日在子月初一,此时闰年不会受影响。第20年,朔余705,气余24,当调增朔余大于235分,或者气余调减大于24(705分),则第19年不应置闰,第20年为闰年。第39年,朔余470,气余16,当调增朔余大于470分,或气余调减大于16(470分),则第39年为闰年,第38年不是闰年。第58年,朔余235,气余8,当调增朔余大于705分,或气余调减大于8(235分),则第57年不是闰年,第58年为闰年。四分术的一章19年的置闰规则为3332332(从第1年算起);当调整朔余、气余后(综合调整在2日内),则必然变为3323332(从第4年算起,此时第1年即是闰年),而且只影响每章第1年、第19年的置闰,其他闰年将不受影响。

《史记·历书》中的置闰法,实际上就是殷历置闰法。用“无中气置闰”“固定至月法”,闰年所在年份是一致的。颛顼历则不同,用“无中气置闰”,或固定冬至在子月,或固定立春在寅月,闰年的年份是有差别的。例如公元前213年为颛顼历壬申蔀第二年,殷历丁卯蔀第62年。该年殷历闰辰,“无中气置闰”的闰月在辰月后;颛顼历按照“冬至在子月”当闰,按照立春在寅月则不当闰,按照“无中气置闰”则闰四月(以寅月为正月)。再如公元前200年为颛顼历壬申蔀第15年,殷历丁卯蔀第76年,殷历按“冬至在子月”或“无中气置闰”来算都当闰;颛顼历按照“冬至在子月”当闰,按照立春在寅月或“无中气置闰”则皆不当闰。颛顼历用不同的置闰方法,闰年参差不齐。从这一角度看,颛顼历若果真施行过,其自身置闰不齐的缺点就极易导致置闰混乱。

(二) 汉初的闰年统计

关于秦和汉初的闰年,陈久金、陈美东曾整理出36个闰年。(36)陈久金、陈美东: 《从元光历谱及马王堆帛书天文资料试探颛顼历的问题》,《中国古代天文文物论集》,北京: 文物出版社,1989年,第96—99页。李忠林据新出历简再考得9个实际闰年。(37)李忠林: 《试论秦汉初历法的置闰规则》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2009年第6期。秦王政元年(前246)至太初改历(前104)年间,若按殷历推算有闰年53个,殷历的置闰规律与以上文献中记载的45个闰年均可对应。

从目前所见出土简牍可知,秦汉间闰年,秦王政元年(前246)至高后八年(前180)间25个闰年年份与殷历气余减24,朔余增加135—445分之后的置闰规律完全一致;汉文帝前元二年(前178)至太初改历(前104)间28个闰年年份则与殷历置闰完全相合。现有资料还不能确证这种变化的具体年份,仅从闰年年份看,只能确定是文帝前元二年(前178)至文帝后元二年(前162)期间。(38)四分历推算方法与实际天象有误差。朔误差为三百年一日,气误差为一百二十八年一日,即朔、气并不同步。自公元前427年行用殷历,到公元前220年左右,已经有200余年,此时气差1日有余,朔差不足1日。至公元前104年,朔差超过1日,气差已经接近2日。节气更为农时重视,同时可观察日影判定。殷历行用后三百年左右,朔闰、节气均与实际天象有偏离,且两种偏离的程度并不一致。这很可能造成这一时段历法在殷历基础上余分有调整,且朔余、气余调整并不同步。目前披露的胡家草场历日简中,涉及闰年的简有666号、658号、703号、643号、642号五支,与殷历闰年完全吻合。

两个时间段中,不同的闰年变化,只在殷历每章的最后一个闰年(即每章的第七个闰年),这是完全符合四分历置闰规律及变化朔气余只影响每章第1年、第19年的置闰规则的。可以说,秦至汉初历法的置闰,完全符合殷历及其“变式”的置闰规律。若用颛顼历来核算,则无此规律。颛顼历蔀首年入殷历第62年,颛顼历第1章第1个闰年,对应殷历第4章第2个闰年。秦至汉初实际闰年大体对应颛顼历的每章第6个闰年,根据四分历置闰规律,显然颛顼历置闰与实际闰年不相符。若考虑颛顼历本身三种置闰方法之参差不齐,则更难以解释秦至汉初实际闰年的情况。前人研究置闰问题,多是停留在闰年、闰月上,而没有从冬至日所在具体日期的角度来考察,如此则难以发现颛顼历的置闰缺点。从实际闰年、四分历置闰规律看,更能确证秦、汉初历法是在殷历基础上变化而来的。

目前胡家草场墓地历日简只能看到汉文帝后元七年之后的置闰情况,如果将来公布汉文帝后元二年(前162)简,则可以直接对照出该历法是殷历还是颛顼历。因为按照殷历计算,无论是以“冬至在子月”还是“无中气置闰”的原则,该年皆需置闰;而颛顼历如果是“冬至在子月”或者“无中气置闰”,其置闰年份应当在汉文帝后元三年,如果是立春在寅月,其置闰年份应当在汉文帝后元元年。所以,按照颛顼历看,在文帝后元二年无论如何不应置闰;而按照殷历看则该年当置闰。另外,根据目前公布的胡家草场墓地历日简记载的“七十六年”(前88)的后九月丁亥朔推测,其后的“七十八年”(前86)亦当闰,(39)公元前86年为汉昭帝始元元年。据《居延汉简(贰)》148.46号简记载“闰月甲戌尽壬寅廿九日”,正符合该年闰十月甲戌朔。而按照颛顼历看,该年不当闰。因此,胡家草场墓地历日简所反映的汉初置闰规律与殷历相符,与颛顼历不符。

综上所述,以殷历为标尺对照,汉初实际历谱与殷历的朔余差距很小,汉高祖五年至吕后二年期间,朔余仅比殷历大30分(两者合朔时间相差在45分钟以内),汉文帝至武帝太初改历前的余分比殷历大150分左右。也就是说,汉朝建立之初对历法的余分,较之秦代做了较大的调减,至文帝时期又略有调升。

通过考察秦至汉初53个闰年发现,以文帝二年为界,前期符合殷历变化后的置闰规律,后期符合殷历自身的置闰规律。这样的置闰规律不是凭经验安排的,必然是推算的结果,而颛顼历的置闰方法则不具备相应的规律性,也与汉初的实际用历不符。胡家草场墓地历谱清晰地表明,汉初已经掌握了与《史记·历书》所载四分历精度类似的历法。汉初历法置闰规律以文帝二年为界,朔余在文帝三年前后发生过变化,或可以认为这是同一次改历。(40)由于四分历法朔余比实际天象略大,行用日久就会出现历谱早于实际天象的情况。《史记·孝文本纪》和《汉书·文帝纪》都记载文帝二年十一月晦日和三年十月、十一月晦日皆出现日食。一般情况下,日食出现于朔日为正常,如果出现在晦日,则表明现行历法余分过大,需要调小余分。据此推断可能在文帝三年之后不久即调整了朔余。此外,通过整理秦至汉初的朔日干支和置闰年份,从实际历谱的朔余、气余、置闰三个方面分析这一时期历法的情况,可以证实汉初的历法实由殷历变化而来,变化的方式为调增朔余、调减气余。

附记:本文承蒙张闻玉先生、马明芳老师指正,谨致谢忱。