信息技术与学科教学深度融合的教学探究

2024-01-17黄玉瑜

随着信息技术的飞速发展,在当今“互联网+”“人工智能”“大数据”时代,人们获得与运用知识的方式正发生着变化,信息技术也在教育教学中发挥着越来越重要的作用。

舒尔曼在《知识与教学:新革命的基石》中提到了教学的知识基础,包括学科内容知识(CK)、一般教学法知识(PK)和学科教学知识(PCK)。在PCK的基础上引入技术知识(TK),就构建了TPACK理论框架,即整合技术的学科教学知识(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK)理论,强调在信息技术支持下开展学科教学的知识与能力,即信息技术、教学法以及学科内容三者有机融合。同时,有学者基于TPACK理论总结出了内容表征驱动、技术应用驱动和教学改进驱动三种推理路径,为信息技术与学科教学深度融合提供了新的教学思路和方法。

根据TPACK理论以及三种教学推理,我们以学生建构知识和实现深度学习为目的,从教学流程出发,归纳出基于TPACK理论的深度学习教学思路,本文简称为“CTP深度学习”的教学思路。下面以广州市信息科学教科书《程序设计初步》中的内容《Python中的数据》为案例进行阐述。

前期分析和整合

前期分析和整合主要是以课程标准和核心素养为内核,确定教学目标、学习目标或核心概念等。例如,根据课程标准和核心素养确定核心概念,核心概念指引教材整合,形成教学单元,教学单元分解或重构每一节课的教学内容,教学内容需匹配教学对象的水平,根据教学对象确定教学目标,教学目标指导学习目标的制定,学习目标又体现了核心概念。各元素之间是密切联系的。

本案例首先根据课程标准和核心素养的要求,整理出核心的概念:数据类型、常量、变量、表达式等。其次,对教材进行整合并确定本课时的教学内容,结合学校学生的水平,不适宜设计难度较大的项目,主要以掌握基础知识为主,因此本单元的主题确定为“Python小游戏集”。该部分概念性知识较多、零散且复杂,所以教师要借助编程实例,将理论知识融入教学实例,把第二课时的赋值语句整合到本案例中学习。最后,分析教学对象,确定教学目标和学习目标。本案例的对象是八年级学生,通过第一节课的学习已初步了解了算法的含义、编程工具软件的使用方法,但是理论依然过多,学生容易出现厌学情绪。教师应在教学过程中设计有深刻学习体验的活动来吸引学生,再根据课程标准制定教学目标和学习目标。

TPACK教学推理

TPACK教学推理是CTP深度学习教学思路中重要的一环。面向教育的信息技术应对学科内容的本质、教师的教学、学生的学习方式产生影响。进行TPACK教学推理时,要先理解和分析学科教学知识,然后从信息技术、教学法、学科内容三个角度去思考,对应三个教学推理路径,从而有利于信息技术与学科教学的进一步融合。

由于本案例概念性知识点多且复杂,学生容易感到枯燥,学习效果可能会不好。因此,本案例选择用技术替代原先较为枯燥的教学环节。课前,为了方便学生的自主学习和对学生有较准确的预评估,教师先采用了UMU平台进行知识的前测并上传微课给学生预习。在课堂中,教师可以融合多种信息技术创设不同的学习体验:第一,让学生利用讯飞星火大模型与AI对话的方式理解变量;第二,通过教师本人的虚拟数字人来讲解赋值语句的作用,给学生不一样的学习体验;第三,通过易学课堂辅助系统进行小测试并给予即时反馈和错题重做的机会;第四,本案例还利用了电子教室、点名器、计时器等信息技术工具,有利于课堂教学管理和随机评价,实现教学评一体化。在课后,利用UMU平台进行知识后测和对学习效果的自评和反思,有利于教师了解教学效果。

将讯飞星火大模型、虚拟数字人等AI技术融入课堂教学,一方面是为了提高学生的学习兴趣,另一方面是让学生通过活动学会利用AI技术解决学习和生活中的问题,从而打开学生思路,提高学生的数字素养。

预评估与任务设计

教师可采取测验和随机调查的方式进行预评估,达到以下目的:了解学生已经知道了什么,从哪里开始教;学生了解某一概念需花多长时间;方便对学生进行分组;需扩展哪方面的学习;学生应掌握哪些基础背景知识等,为后面的教学做铺垫。

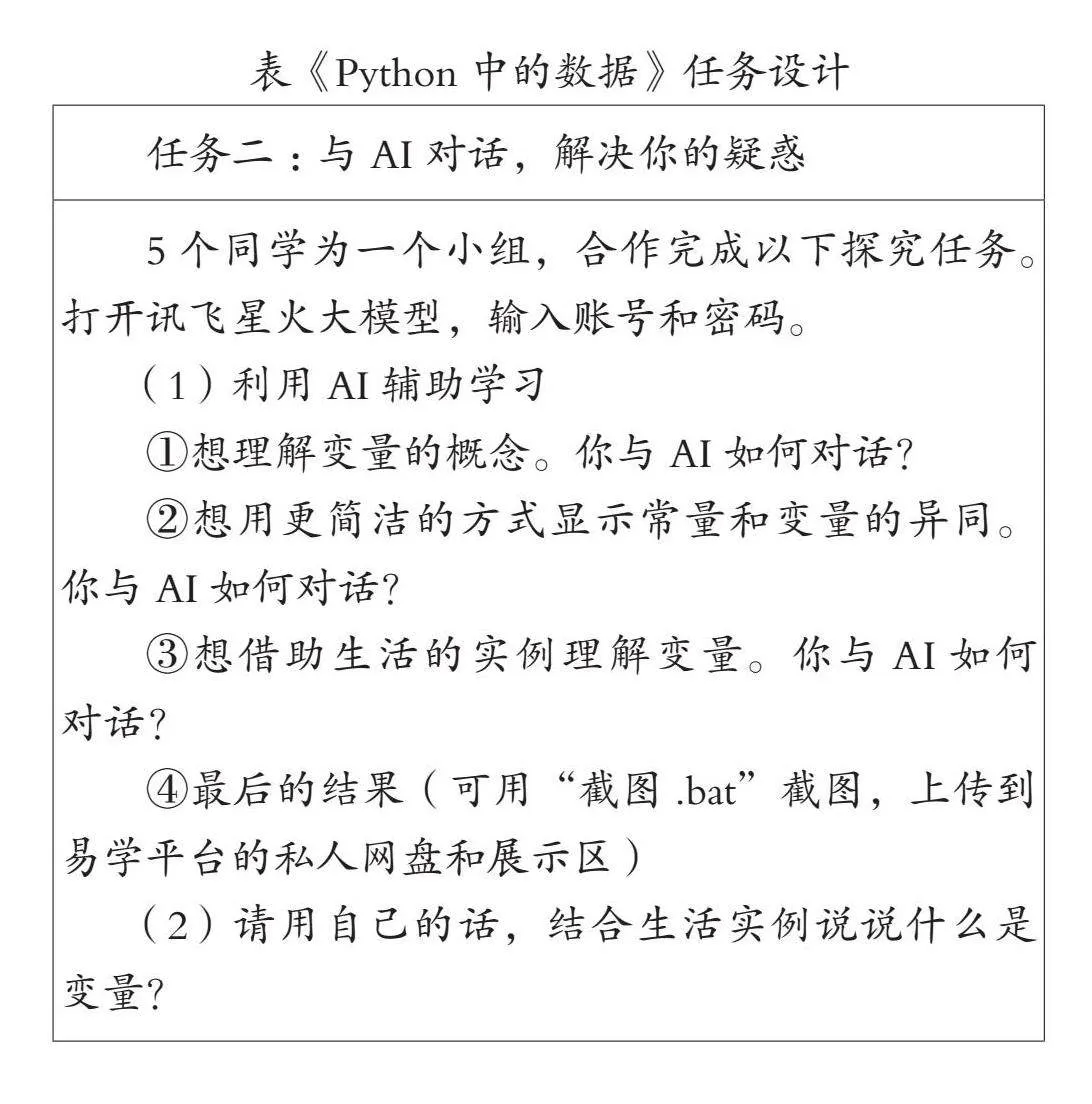

任务设计是教学的重要组成部分,学生通过完成任务可达到学习目标,所以设计的任务必须是可测可评的。设计的任务要用核心行为动词来细化内容标准,而不是用“了解”“掌握”“理解”等心理术语来描述,可以用“独立完成练习”“小组合作完成探究”“自行地提出实例或解释实例”等详细表述。例如,本案例的任务二,如表所示,是一种较为详细的表述,它对应前面提到的“通过自主探究和小组合作学习,学会利用AI数字技术工具解决学习和生活中的问题”的数字目标。

教学过程设计

教学过程设计除了关注教师的“教”,更要关注学生的“学”以及学得怎样的“评”,即“教—学—评”的一致性。在设计教学过程时,可借鉴以下几点:第一,教学过程中的活动其目的和意义是有目标的指向性。第二,教学过程的设计要嵌入可测评的任务,例如本案例其中一个任务是“让学生结合实例用自己的话说说什么是变量”,学生能否说出理解变量的实例,这是教师容易评价的。第三,教学过程的设计要体现学习的进阶,着眼于学生的最近发展区,利用AI辅助学习的任务从“理解概念”到“对比异同”再到“用生活实例说出变量”,就是从易到难促进学生思维进阶的过程。第四,教学过程要尽量让学生亲身经历和体验,更应该关注学生的实践和思考的深度,实现学习方式的变革,让学生亲身经历和体验与AI对话后如何去解决疑惑的过程。同时,信息技术的参与有利于进行数字化学习,有利于课堂数据的留痕或留存,实现个性化的学习。使用相应的平台和课堂辅助系统,实现了“教—学—评”的一体化,不但使数据得以留存,更重要的是创建了学生线上和线下混合学习的环境。

总之,信息技术与学科教学深度融合,需改变的不单是信息技术,还包括教学内容和教学方式。无论采用何种教学思路或模式,教师都要帮助学生进行深度学习。教师要结合时代的特点,更新教学思路,促进信息技术与学科教学的深度融合,让核心素养真正落地,提高教育教学质量。

(本文系广州市教育科学规划2024年度智慧教育专项课题“信息技术与学科教学深度融合的策略研究——以我校若干学科为例”的研究成果,课题编号:202316095)

责任编辑/李慕绚