中国银行业市场力与成本效率的关系及社会成本测量

2024-01-17王国红

王国红

关键词:中国银行业;银行市场力;“安静生活”假设;成本效率;社会成本

中图分类号:F832 文献标志码:A 文章编号:1672-626X(2023)06-0058-14

一、引言

党的二十大报告提出“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”,中国银行业如何实现高质量发展?当前我国经济面临“供给冲击,需求收缩,预期衰退”三重压力的影响,2023年3月17日李强总理主持召开新一届国务院第一次全体会议时强调“坚持稳字当头、稳中求进,有效防范化解重大风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线”。中国银行业如何支持“稳经济”和缓解“三重压力”?中国银行业的高质量发展离不开效率的提高,“安静生活”假设(Quiet Life Hypothesis,QLH)认为,市场力高的银行市场,允许银行经理享受“安静生活”,导致低水平的效率[1~2]。中国银行业不存在经典意义上的垄断,但市场力相对偏高,一直饱受市场诟病[3~5]。是否高的市场力带来低效的成本效率?对中国银行业“安静生活”假设的检验具有重要的政策价值。如果这一假设被证实,那么鼓励银行竞争的竞争政策就是必要的;如果被证伪,说明政策制定者不应过度推出竞争政策,否则可能产生不合意的结果。因此,本文的主旨有二:一是验证中国银行业的“安静生活”假设;二是在此基础上,测量由于市场力带来的低效的成本效率,其社会成本(或福利损失)有多大?

本文可能的边际贡献在于:第一,鉴于市场力与成本效率可能的互为因果关系,如何减缓内生性问题非常重要,拟运用二阶段最小二乘法(2SLS)与系统广义矩(SYS-GMM)方法以减缓内生性问题;第二,有研究认为不同的产品市场,很可能出现不同的结论,拟分存款与贷款两个市场检验“安静生活”假设;第三,有研究认为“安静生活”假设很可能具有个体异质性,拟分不同类型银行分别检验;第四,率先尝试对中国银行业市场力导致低成本效率的社会成本进行定量评估①。

二、文献综述

(一)市场力与效率关系的理论

关于市场力与效率的文献有四种假设:“安静生活”假设、“效率结构”假设、“信息创造”假设以及“银行特质性”假设。“安静生活”假设(QLH)认为,市场力高的市场,允许银行经理享受“安静生活”,导致低水平的效率。效率结构假设(Efficiency Structure Hypothesis,ESH)指出,最有效率的银行获得更多的市场份额[6],市场份额越高,市场集中度越高,在位者的利润就越高,因此银行效率决定市场结构。信息创造假设(Informa⁃tion Generating Hypothesis,IGH)由Marquez(2002)提出[7],认为银行作为委托监督者是“特殊的”,因为它能获得借款者的私人信息并对其进行加工与处理。但是,一方面随着市场力的减弱,会削弱小银行甄别借款企业的能力;另一方面,如果顾客能很容易地低成本转换银行,也会损害银行信息搜集能力。这两方面都会带来低质量借款者逆向选择的可能性,导致银行低效。“银行特质性”假设(Banking Specificities Hypothesis,BSH)由Pruteanu-Podpiera等(2008)提出[8],认为银行业市场结构的特性是不完善竞争,它来源于借贷关系中的不对称信息,银行为了获得更多的信息优势,势必建立与企业间的长期关系,但激烈的竞争弱化了银行建立长期关系的动力,因此竞争不利于成本效率。

(二)市场力与效率关系的实证研究

市场力与效率的关系可区分为两个维度:因果与方向。就因果看,“效率结构”假设认为,有效率的银行能够获得更多的市场份额,导致集中的市场结构,带来在位者的高利润。也就是说,效率是因,市场力是果。“结构-行为-绩效”(Structure-Conduct-Performance,SCP)分析范式认为市场结构决定效率,如“安静生活”假设就认为,市场力决定效率,即市场力是因,效率是果。

就方向看,市场力与效率的关系不明确,这方面有丰富的文献,既有市场力-效率观点,也有市场力-非效率观点,还有二者不相关的观点。支持市场力-效率观点的学者有Koetter等(2012)、Fang 等(2011)、Sar⁃pong-Kumankoma等(2017)[9~11]。如果“安静生活”假设不成立,监管者则面对一个权衡:是要保护金融消费者(社会福利),还是提高成本效率。提高社会福利,就需要降低银行市场力;而要提高成本效率,就需提高银行市场力。也有研究认为市场力-非效率的观点,即证实“安静生活”假设。Berger等(1998)发现集中度高的银行业市场,效率越低,证明美国银行业市场“安静生活”假设成立[2]。Delis等(2009)使用欧盟银行业数据,發现市场力与效率负相关,证实了“安静生活”假设[12]。Moussawi等(2021)对中东和北非地区的银行业研究发现,竞争有利于成本效率,支持“安静生活”假设。还有研究认为市场力与效率不相关[13]。Casu等(2006)对欧盟银行业进行分析,没有发现市场力和效率间清晰的关系[14]。少量研究涉及中国银行业市场力与效率,如,Fu等(2009)对1985-2002年中国银行业进行了研究,没有发现支持“安静生活”假设的证据[15]。

Färe等(2015)对此现象进行了评价,认为导致这种差异的原因在于:市场力程度、效率组成(成本、技术或者配置效率)、银行类型(例如是商业银行还是储蓄银行),指出“安静生活”假设对某些金融机构来说是现实[16]。因此,“安静生活”假设具有个体异质性。

国内相关研究比较丰富②,但并未能得出一致的认识。有的学者认为市场力有损于银行效率,如陈晓卫(2012)、邵汉华等(2014)[17~18];有的学者认为市场力有利于银行效率,如申创等(2017)、李炫榆等(2019)[19~20];也有学者认为两者间的关系不是线性关系,如张大永等(2019)[21]。有学者在数字经济背景下拓展了相关研究,如封思贤等(2019)认为数字经济背景下银行市场力不利于银行效率[22]。

(三)银行市场力的社会成本

文献中,银行市场力的社会成本也被称作银行垄断的福利损失。第一个研究银行市场力社会成本的是Rhoades(1982),他定量分析了银行市场力的社会成本,发现这一成本非常小[23]。Berger等(1998)对美国20世纪80 年代银行市场力的社会成本进行了研究,发现社会成本占银行资产的0.01%~0.02%[2]。Aboagye(2012)估计出2008年加纳银行业市场力的社会成本为GDP的2.6%[24]。Almounsor等(2016)对沙特阿拉伯2001-2012年银行业市场力的社会成本进行研究,发现2012年其社会成本占GDP比重为0.82%[25]。

国内对中国银行市场力的社会成本的研究可以分为两个阶段,第一阶段是2000-2010年,主要探讨行政垄断或者国有银行垄断带来的社会成本,代表性文献有杜莉等(2002)、刘志彪等(2003)等[26~27]。第二个阶段是2010年至今,主要探讨中国银行市场力带来的传统福利损失,代表性文献有赵旭(2011)、冉光和等(2013)[28~29]。

上述文献对本文研究银行市场力与成本效率的关系及其社会成本具有非常重要的参考价值,但仍有一些需完善之处。在银行市场力与成本效率关系上,即检验“安静生活”假设上,现有文献并没得出清晰一致的认识,具体到中国也是如此。不一致的原因固然有样本、数据、方法上的分歧,但更主要的是两个方面的差异,一是内生性的处理,二是异质性的分析。因此本文拟在参考现有文献的基础上,运用二阶段最小二乘法(2SLS)与系统广义矩(SYS-GMM)方法以减缓内生性问题;对异质性的分析,既考虑产品市场的不同,如分存贷款市场,也分不同类型银行。对社会成本的分析,现有文献仅分析了传统的社会福利损失(“哈伯格三角”与“塔洛克四边”代表的社会成本),对银行市场力带来的低的成本效率,由此产生的社会成本没有涉及,本文拟补充这一研究。

此外,为了更好地检验中国银行业的“安静生活”假设,还做了以下处理:(1)尽可能加大样本量,最终搜集了中国大陆境内运营的204家银行的数据。(2)不仅进行线性关系检验,而且运用logistic模型进行检验;不仅进行静态模型,而且考虑动态面板模型。(3)在工具变量选择上,抛弃了已有文献中采用资产报酬率、市场份额作为工具变量的做法,采用新的工具变量进行检验。

三、对中国银行业“安静生活”假设的检验

(一)样本选择

通过BankFocus数据库、各大银行门户网站,搜集了中国大陆境内运营的204家银行(六大行、12家全国性股份制商业银行、104家地方性股份制商业银行、44家农村商业银行、38家外资银行)2004-2022年的非平衡面板数据,共3129 个样本观察值。这204 家银行2022 年的资产份额、存款份额与贷款份额分别是87.4%、83.1%与86.4%,具有较强的代表性。

按下列原则确定样本:(1)排除中国人民银行、政策性银行及其他非银行金融机构,保证样本的同质性。(2)有至少连续五年的数据。(3)具有主要变量如总成本、三种投入品价格、总盈利资产等所需的数据的样本。在数据的处理上:(1)BankFocus数据库的数据既有合并报表的数据,也有非合并报表的数据,本文使用非合并报表数据,即不使用集团层面的数据,仅使用银行层面的数据。很多文献特别注明使用非合并报表数据[30]。(2)外资银行的数据(如以美元、港元计价),以当年年底的外汇牌价进行人民币金额换算。(3)所有的绝对值数额的数据均以2004年为基期,按GDP平减指数进行调整。(4)所有数据(除虚拟变量)分别在上下1%进行缩尾处理,以剔除离群值的影响。

(四)描述性统计

1. 变量描述性统计

变量描述性统计量见表1。

从表1可看出,成本效率总体来看是较好的,最低是17.5%左右,最高接近99%,平均为87.5%,说明成本效率值还很分散,因此取对数是恰当的;存贷款市场力最高值接近1,最小值为0.001,离散性程度较高,存款市场力的离散性程度更高,因其标准差大于贷款市场力的标准差;总资产取对数后,标准差为1.751,缓解了规模偏误问题;表1中有几处数字为0,但并非真值为0,只是说明它是一个很小的数而已。

2. 实证结果

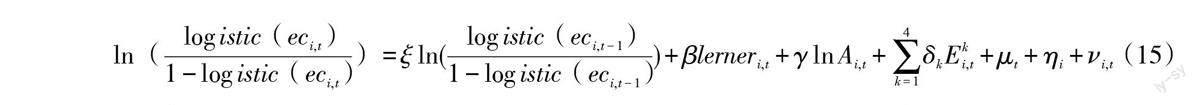

本文的思路是:首先进行混合面板logistic回归,以此作为一个检验基准。其次,考虑到Eichengreen等(2001)[32]认为银行规模对银行绩效的影响是非线性的,达到一定规模其关系是正的,但因为官僚主义和其他原因,当超过一定点后又转为负,所以在上一个模型中加入资产规模平方项的自然对数,检验资产是否对效率存在这种非线性影响。从这两个回归可以发现,存款市场力对银行成本效率的影响不显著,可能的原因主要有:第一,贷款市场力已经反映了存款市场力,因此再加入存款市场力就不显著了;第二,成本效率中排除了融资成本,只有运营成本,投入价格中排除了存款资金价格,运营成本(主要是管理成本)與存款市场力的关联性不强,它主要涉及对贷款的贷前、贷中、贷后的管理成本;第三,将存款与贷款同时作为中国银行业的产出可能并不恰当,存款作为投入品可能更恰当。因此,下面的模型剔除存款市场力,只使用贷款市场力。再次,考虑到本文的样本并不是一个随机抽取的样本,主要只对样本存在的个体效应进行分析,因此使用固定效应的logistic模型,考查不随时间变化的个体效应。接着,考虑到效率与市场力可能存在互为因果关系,采用工具变量法(2SLS)对模型回归。关于市场力的工具变量,本文并没有借鉴Berger等(1998)的方法[2],因为其使用(r -r)/r 、(r -r)/r 和资产报酬率(Roa)作为市场力的工具变量,但这几个工具变量并不恰当,前两个本身就是银行市场力指数——勒纳指数,用一个市场力指数代替另一个市场力指数作为工具变量,仍然与效率指标互为因果,而资产报酬率是一个微观层面的指标,受银行规模、经营管理水平等银行特征与社会经济变量的因素,是一个内生变量,更不能作为工具变量。所以借鉴杨天宇等(2013)的研究[33],以第i家银行扣除第t年银行集中度变量后所有第i家银行其他样本期的银行集中度变量的平均值(AVMPt)作为市场力的工具变量。最后,考虑到效率可能具有的时间惯性,修正方程为:

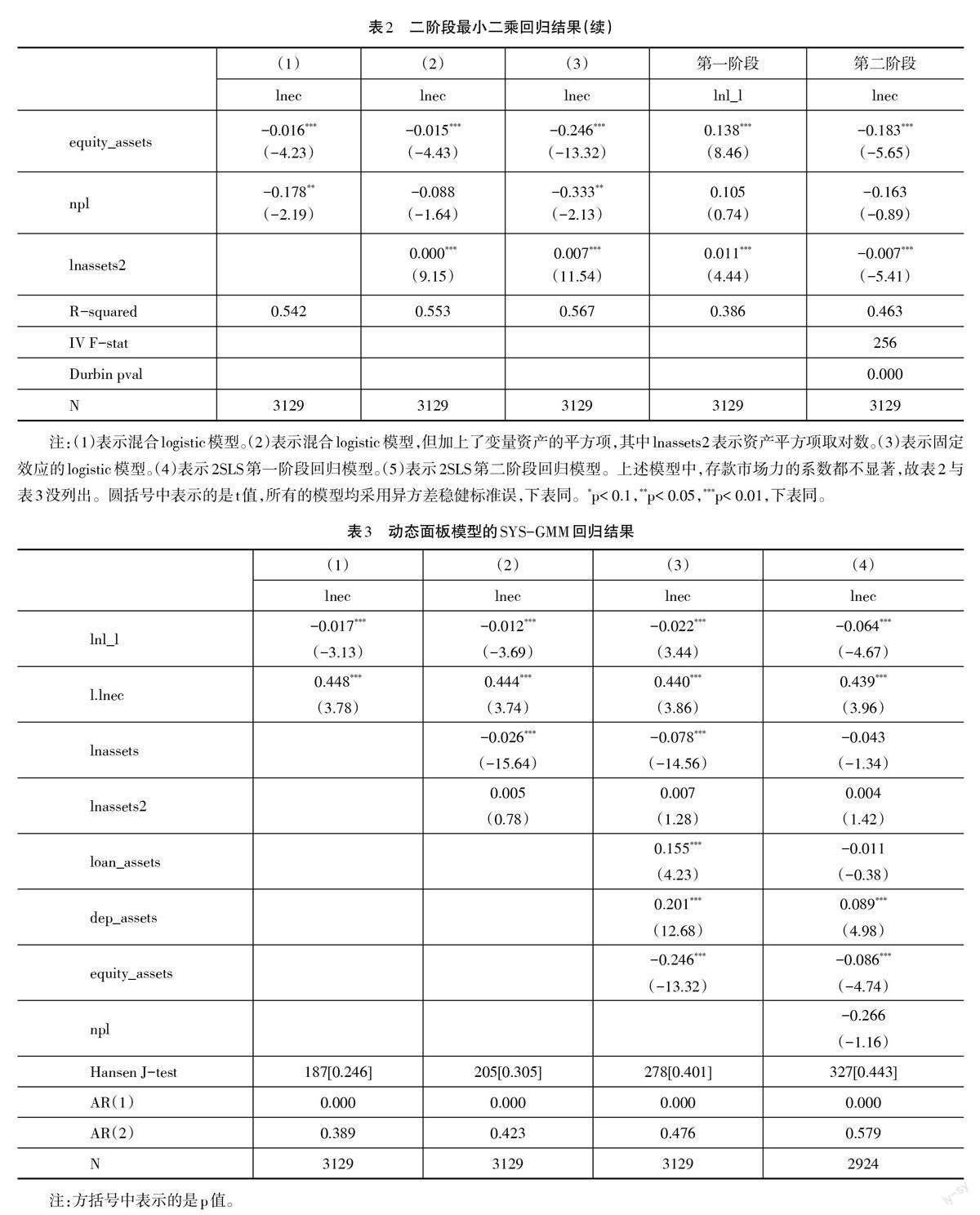

对式(15)使用动态面板模型的SYS-GMM回归。被解释变量的工具变量使用其二阶滞后与三阶滞后项。回归结果见表2与表3。

从表2结果看,工具变量的回归结果是稳健的,使用工具变量后贷款市场力的系数有了明显的提高,这说明由于内生性的存在,logistic模型回归低估了市场力对成本效率的影响。从IV-F统计值为256,Durbin的p值为0.000来看,说明工具变量是有效的。从表3结果看,Hansen J-test的p值都大于0.1,说明不能拒绝原假设,即工具变量满足外生性假设。AR(1)值都为0.000,AR(2)值都大于0.1,说明扰动项的差分虽然存在一阶自相关,但不存在二阶或更高阶的自相关,接受原假设“扰动项无自相关”。总体看,贷款市场力对成本效率有显著影响,一个百分点的贷款市场力提高,将带来成本效率下降[4.8%,27.97%]⑦。這说明市场力对成本效率影响巨大,最小值也有4.8%的下降。即使去掉两个最大值和两个最小值,保留中间值,即取固定效应模型的结果,1%的市场力上升将带来成本效率下降9.6%,这也是相当大的影响。本文关注的主要变量是贷款市场力的系数及其显著性程度,从其系数看,支持“安静生活”假设。研究结果与Solis等(2008)大体相同,他们通过对墨西哥银行业的分析,指出在存款市场上拒绝“安静生活”假设,在贷款市场支持“安静生活”假设[31]。

(五)进一步分析

1. 是否存在银行异质性

模型中加入银行类别的虚拟变量与银行贷款市场力的交乘项,观察是否因银行类别不同而导致不同的结果,结果见表4。

从表4可看出,贷款市场力与成本效率负相关,仍支持“安静生活”假设。从银行类别看,五个模型的交乘项的系数都不显著,说明不同类型银行对贷款市场力与成本效率的调节效应不显著。进一步,对每个模型进行联合统计性t检验,发现其p值都大于0.05,不能拒绝原假设,因此可以认为不同类型的银行贷款市场力对其成本效率的影响不存在显著差异。

2. 是否存在市场力区间的异质性

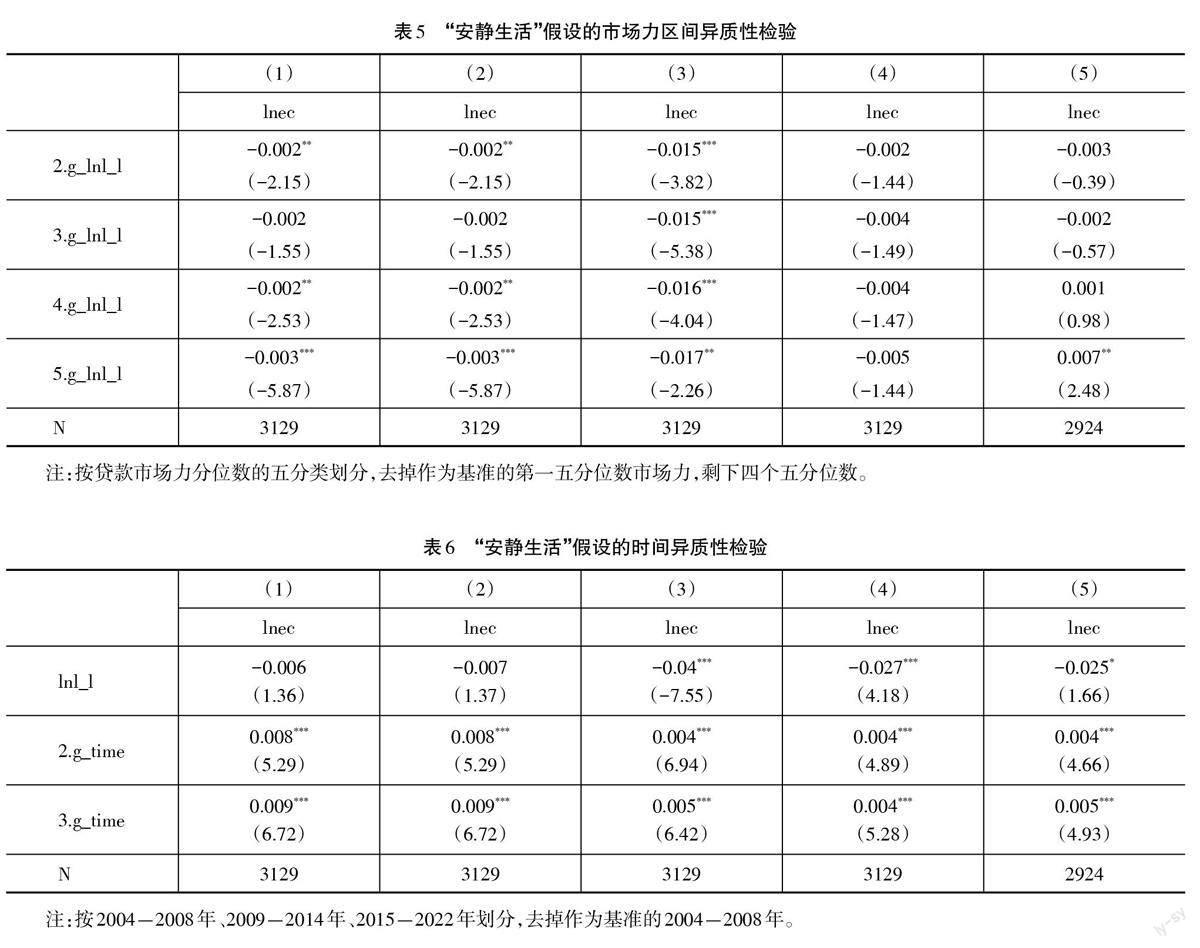

是否不同的市场力区间,导致不同的成本效率损失?本文将贷款市场力按百分位分为五组,作为虚拟变量加入模型,结果如表5所示。

从表5可看出,虽然两个使用工具变量法的模型这四个变量不显著,但固定效应回归模型系数显著且都为负,仍支持“安静生活”假设。第一五分位与其余四个五分位均存在明显差异,系数显著异于零,大都在1%的水平上显著。从系数看,第二到第五个五分位的系数均相差不大,说明贷款市场力对成本效率的影响在第一五分位处是个断点,第一五分位前的贷款市场力对成本效率没有显著影响,此后的分位点上对成本效率均存在显著影响,且影响程度接近。

3. 时间异质性检验

在不同的时间段,银行市场力对成本效率的影响是否存在异质性?根据式(4)对贷款市场上勒纳指数的计算,2004-2007年中国银行业贷款市场力上的市场力不断上移,2009年达到峰值后出现下降走势,2015-2022年保持平稳。基于此,将样本分为三个区间:2004-2008年、2009-2014年、2015-2022年。检验结果见表6。

从表6可看出,2009-2014年、2015-2022年与2004-2008年市场力对效率的影响有显著的不同,说明市场力对成本效率的影响存在明显的时间异质性,且随着时间的推移,成本效率趋于上升。从贷款市场力的系数看其为负,再次证明“安静生活”假设。

四、中国银行业市场力的成本非效率社会成本测量

从表6可知,市场力对成本效率的影响存在时间异质性,因此可以分年度计算市场力对成本效率的影响;从表5可知,不同区间的市场力对成本效率的影响也是不同的,有意思的是,去掉贷款市场力的第一五分位后,后四个五分位的系数都位于[-0.017,-0.015],说明在第一五分位市场力处是个明显的断点,此前没什么显著影响,但此后出现显著的影响。贷款市场力第一五分位为0.04,借鉴Berger等(1998)的计算方法[2],用下式计算市场力的成本效率社会成本:

贷款市场力低于0.04的认为没有市场力的成本效率社会成本,剔除出计算样本,只计算贷款市场力高于0.04的,分年度计算,β 为logistic回归中固定效应模型分区按弧弹性计算的系数,分年度计算各家银行成本非效率社会成本,相加得到每年银行业的成本效率社会成本。考虑到年度GDP的影响,将每年银行业的成本效率社会成本除以当年GDP,得到当年市场力的成本效率社会成本占GDP的比重,结果见表7。

为了更直观地观察样本期间中国银行业市场力的成本效率社会成本的时间变化,将表7转化为图1。

从图1可看出,如果不考虑GDP的影响,中国银行业市场力的成本效率社会成本于2004-2009年快速上升,2009-2013年缓慢上升,2013-2015年快速下降,2015-2022年又转为上升走势。如果考虑GDP的影响,中国银行业市场力的成本效率社会成本占GDP比重的变化可分为四个阶段:2004-2007年缓慢攀升,2007-2009年快速上升,2009-2015年快速下降,2015-2022年保持平稳。

利用式(4)计算中国银行业贷款市场力(见图2)可看出,中国银行业贷款市场力的变化与中国银行业市场力的成本效率社会成本占GDP比重的变化大体趋同,基本上都是2004-2009年呈现上升走势,2009-2015年呈现下降走势,2015-2022年稳中有降走势。两者走势一方面表明中国银行业成本效率社会成本与贷款市场力密切相关;另一方面表明随着中国银行业贷款市场力的提高,其带来的成本效率社会成本也呈上升态势,支持“安静生活”假设。

冉光和等(2013)证明,中国银行业由市场力导致的传统社会福利损失占GDP的比重在样本期均值为0.99%[29]。本文计算的中国银行业成本效率社会成本在样本期间内均值为0.149%,市场力引致的成本效率社会成本远小于市场力所引致的传统社会福利损失,其原因在于:并不是所有的成本低效率都是由银行市场力带来的;较低程度的市场力没有带来成本效率损失。

五、结论与政策建议

(一)结论

本文利用2004-2022年中国大陆境内运营的204家银行的非平衡面板数据,分存款与贷款两个市场,采用线性回归、logistic回归、2SLS以及SYS-GMM等方法,得到如下结论:

第一,中国银行业存款市场不支持“安静生活”假设,但贷款市场支持“安静生活”假设。可能的解释是,中国银行业存款市场力相对贷款市场力要低,因为中国银行业在“存款立行”思想的指导下,倾向于“拉存款”,降低了存款市场力;而在贷款市场上,中小企业融资难融资贵仍难以解决,加大了银行业在贷款市场上的市场力。低的存款市场力对成本效率没有显著影响;而高的贷款市场力降低了成本效率。这与Fu等(2009)的结论不一致,本文与该文差异的原因在于:(1)Fu 等(2009)对市场力的代理指标是集中度,本文对市场力的代理指标是勒纳指数,勒纳指数相对集中度指标更能体现市场力的概念。(2)样本与样本期间不同。本文使用了204家银行2004-2022年的数据,而Fu 等(2009)使用的是14家股份制商业银行1985-2002年的数据。(3)Fu 等(2009)对结论的解释是,因为中国严格的利率管制阻止了银行业的垄断利润。如果这一解释为真,也可以说明本文的解释。在Fu 等(2009)的研究样本期间,中国银行业利率市场化改革尚未启动;而在本文的样本期间,中国银行业正在进行利率市场化改革甚至2015年已完成存贷款市场利率市场化,背景的差异导致结论的差异。

第二,不同分位点的贷款市场力对成本效率的影响有所不同。贷款市场力对成本效率的影响在第一五分位处是个断点,第一五分位前的贷款市场力对成本效率没有显著影响,此后的分位点上对成本效率均存在显著负的影响,且影响程度接近。

第三,贷款市场力对成本效率的影响存在时间异质性,随着时间的推移,成本效率趋于上升,特别是2009年后,中国银行业市场力引致的成本效率社会成本占GDP的比重不断下降。

第四,中国银行业市场力带来显著的成本效率社会成本,样本期间平均的成本效率社会成本占GDP的比重为0.149%。分时段看,成本非效率社会成本占GDP的比重于2004-2007年缓慢攀升,2007-2009年快速上升,2009-2015年快速下降,2015-2022年保持平稳。

(二)政策建议

本文证明中国银行业在贷款市场上存在市场力的“安静生活”假设,即高的银行市场力导致低的成本效率和显著的社会成本,因此中国银行业改革可以通过降低银行市场力从而提升成本效率和降低社会成本。降低银行市场力的具体举措包括:

第一,加强金融伦理治理建设。银行业的伦理属性非常明显,因为它是代理人,使用别人的钱进行融资活动,面对的是实现委托人的利益最大化或是实现自身利益最大化的选择,这就使银行业存在巨大的道德风险。加强金融伦理治理对缓解道德风险至关重要,为此,一要认真学习习近平总书记治国理政的思想,将“人本位”“为人民服务”的思想贯彻到银行活动的方方面面。二要遵循信用准则和公平准则。信用是金融的基石,更是现代市场经济的基础,银行业作为一个经营信用的行业,尤其需要将信用观念作为一切工作的行动指南。公平准则就是非歧视原则,为人民提供非歧视的服务,不能拒绝交易与强制交易。三要建立独立的银行伦理监管部门。可在银保监会内部设立独立的银行伦理监管部门,负责督促检查银行业的金融伦理行为。苏州银行是国内首家在董事会层面设立专门委员会,将廉洁和伦理工作纳入公司治理范畴的商业银行⑧。2020年4月28日苏州银行董事会决议公告披露,苏州银行正式在董事会下设金融廉洁与伦理委员会,以进一步加强廉洁金融建设,提升金融伦理水平,规范从业人员行为管理。兴业银行泰安分行也全面启动金融伦理治理,一方面颁布《金融伦理治理手册》,将金融伦理治理的相关内容纳入银行培训教育体系,另一方面积极组织人员开展公众宣传,提升公众的认知能力与防范意识,让金融伦理治理理念深入人心⑨。

第二,破除大多数的银行业行政壁垒与政策法律壁垒,以竞争中性的思路为银行业提供公平竞争环境,特别是在银行业基础设施建设上完善支付清算体系建设。当前建议较多的是放松对民营银行的进入管制,但这一建议值得商榷,一是因为这一举措对金融稳定带来的可能的负面影响,二是因为民营银行进入真实的竞争效应可能非常有限,这方面典型的是村镇银行的设立。较为可行的做法是,消除“父爱主义”,不偏不倚,竞争中性。当前急需加强建设的是银行业的退出机制建设,这有两个关键,一是完善银行存款保險制度,二是减少政府对银行破产的干预,防止“拉郞配”的产生,推动市场化的银行兼并重组。