医学生共情能力现状调查与分析

2024-01-16庞美青

苏 蕾,庞美青,丁 恒

(新疆第二医学院 新疆 克拉玛依 834000)

随着医学模式转变为生物-心理-社会医学模式,共情能力被认为是医生必须具备的一项基本素质。共情能力高的人能够用心去倾听他人的言语和行动,从中获取到对方的思想、情感和需求。此外,他们能够将自己置于他人的位置上,尝试理解和体验他人的情感和感受。这种换位思考能力和倾听他人的言语和行动的能力能够帮助他们更好地理解他人的需求和意图,从而作出更加敏感和贴心的反应[1]。

医德是医生职业道德的核心,它要求医生必须具备良好的道德品质和服务态度,而共情能力正是医德实践中不可或缺的一部分。此外,医学教育提倡不仅仅要培养医学生的专业知识和技能,还要注重培养他们的人文精神和医德素质。作为衡量医学生人文精神的一个重要指标,共情能力在医德实践和医学教育中有着重要地位。有研究表明,共情能力高的医务工作者能营造良好的医患关系,解决医患紧张、沟通不畅的问题[2-3]。也有研究指出培养医学生的共情能力,可以帮助大学生提高沟通技能,同时也可以降低医学生在职业发展过程中出现医患冲突的概率。但这些研究都是集中在医德实践领域,对医学教育领域的研究较少。因此,当前研究通过调查与分析医学生共情能力的现状,为进一步采取有针对性的教育措施,提高医学生共情能力提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

通过随机抽样的方法,选择204 名在新疆某医学院就读的在校生。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表

一般资料调查表包括性别、年龄、年级、生源、父亲受教育程度、母亲受教育程度等。

1.2.2 人际反应指数量表

该量表为基于共情的多维理论建构所编制的测量共情能力的工具,是目前常用的共情测量工具,可以测量认知共情和情绪共情。量表共22 题,考查对共情的认知和感受,包括观点采择、想象、同情关心、个人痛苦四个维度。量表采用Liket 五级评分,分值越高,共情能力越强。后经台湾学者詹志禹引入并修订为中文版(IRI-C),经詹志禹等(2010)检验,量表的内部一致性系数为0.750,观点采择、想象力、共情性关心和个人痛苦的因子分别为0.721、0.624、0.532、0.758;分半信度为0.734,重测信度0.737,因子分别为0.700、0.735、0.625、0.655。量表具有良好的信效度。

1.3 调查方法

获得研究对象的知情同意后,组织研究对象进行问卷填写。填写问卷时,由培训过的教师给予研究对象适当的指导。本次问卷被录入到“问卷星”中,生成二维码,通过手机让调查对象完成调查。

1.4 统计学方法

全部数据量化后建立数据库,采用SPSS 22.0 统计软件对相关数据进行分析,定性资料采用频数、百分比进行描述,定量资料采用均数、标准差进行描述。采用描述性统计、t 检验、方差分析做统计推断。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

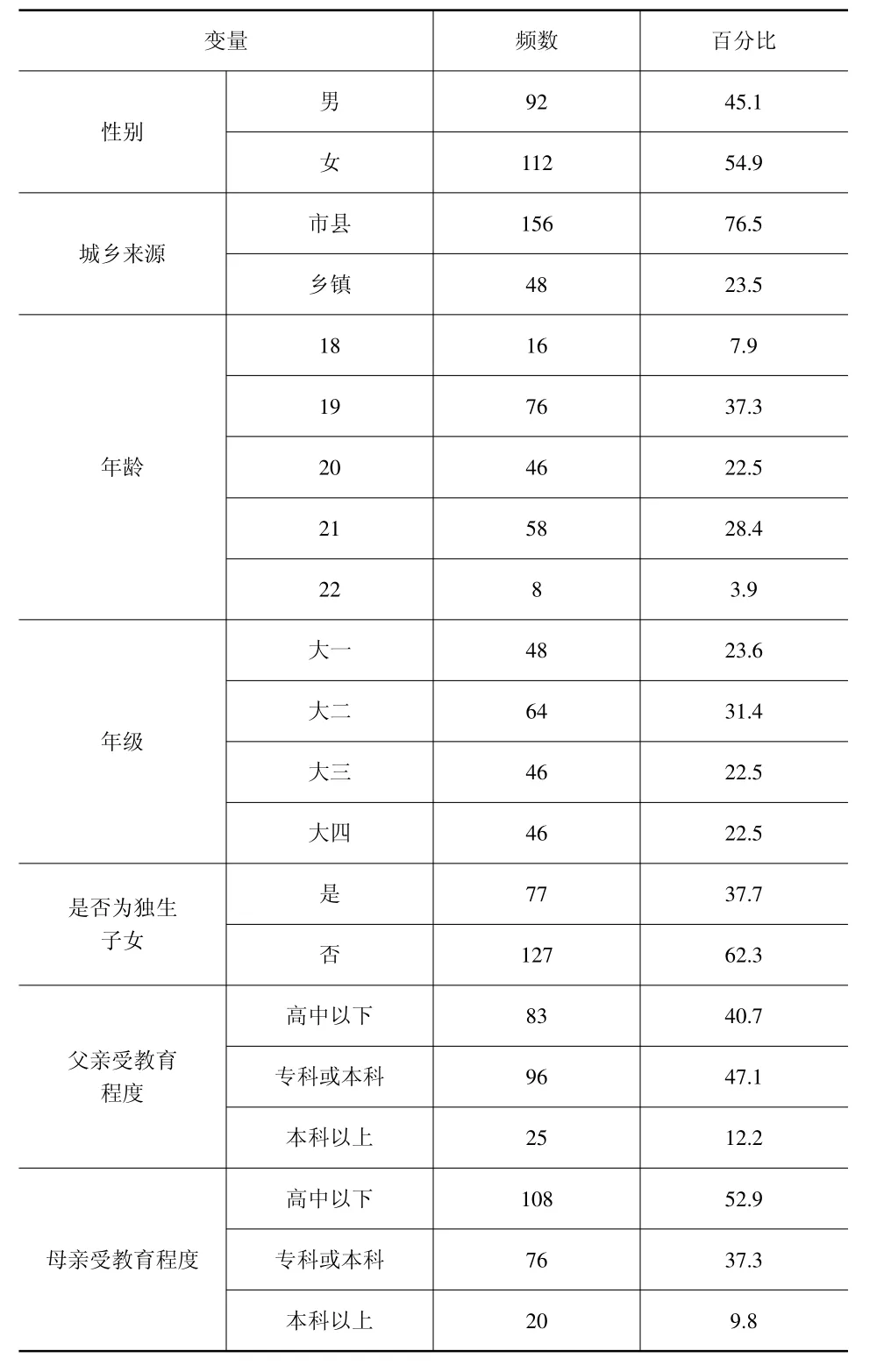

当前研究实际调查212 人次,剔除了漏填、错填等无效问卷,最终有效问卷204 份,问卷的有效率为96.2%(表1)。

表1 研究对象一般资料(n=204)

2.2 医学生共情能力状况

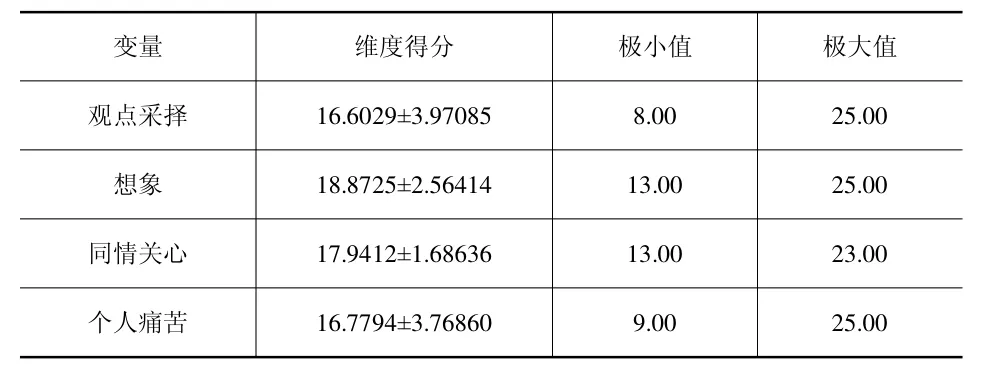

本次医学生共情能力平均得分为(70.1961±9.05271)分,其中得分率由高到低依次为想象、同情关心、个人痛苦、观点采择(表2)。

表2 医学生共情能力及各维度得分(n=204)

2.3 不同特征医学生共情能力得分比较

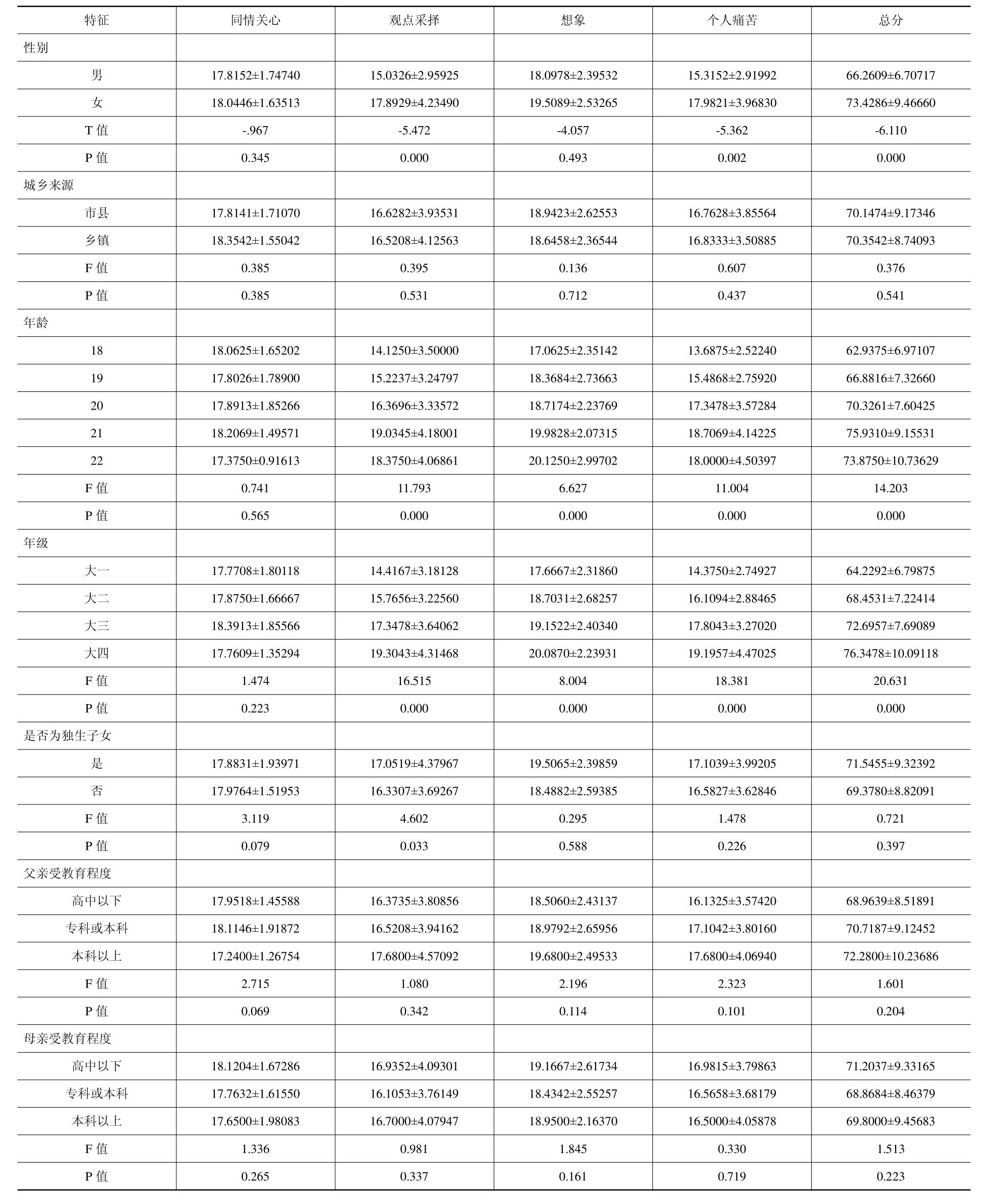

将研究对象按性别、年龄、年级、是否为独生子女、父亲受教育程度、母亲受教育程度进行分组,比较其共情能力得分,结果显示:是否为独生子女、父亲受教育程度、母亲受教育程度,其共情能力总分比较差异无统计学意义(P>0.05);不同性别、年龄、年级,其共情能力总分比较差异有统计学意义(P<0.05)。具体见表3。

表3 不同特征医学生共情能力得分比较(n=204)

3 讨论

3.1 医学生共情能力现状

当前研究显示医学生共情能力平均得分为(70.1961±9.05271)分,这与谢莉、杨海涛(2019)的研究一致[4],但研究结果高于张慧倩(2019)的研究结果[5]。分析原因可能是医学生拥有较强社会责任感[6],他们不仅能对自己作出承诺,同时也能对社会及其他人责任。此外,也有研究表明社会责任感与共情能力正相关[7-8]。因此,当前研究结果发现医学生的共情水平高于其他专业学生。

3.2 医学生共情能力的影响因素分析

3.2.1 性别不影响共情能力

这一结果与郭俊汝、刘明丽、马小婷(2023)的研究不一致[9],但与岳彩镇、刘芝伶、张娴(2020)一致[10]。分析原因可能是由于当前研究选取的女生被试要多于男生被试,此外,医学专业的男生长期与女生相处,可能导致男医学生和女医学生的相处方式比较融洽,从而使男医学生性情比较柔和,原谅的行为也比较多,这就导致男医学生的样本代表性不强。因此,当前研究结果发现“性别”不影响共情能力。

3.2.2 年级、年龄影响共情能力

这一结果与郭俊汝、刘明丽、马小婷(2023)的研究一致。分析原因可能是大一年级的学生还处在适应大学生生活的阶段,例如独立生活、时间管理等。进入大学之前,大一新生的注意力都集中在学习上;进入大学后他们才开始关注人际交往等问题,并进一步提高自己的社交能力及其他方面的能力,以更好地适应大学生活和未来的职业生涯。随着时间的推移,大二、大三及大四年级的学生通过适应大学生活,积累社交经验,以及锻炼共情能力,以便在学习和生活中更好地应对挑战和与他人互动,这导致大二、大三及大四年级学生的共情能力高于大一新生的共情能力。因此,在当前研究中发现“年级”和“年龄”会影响共情能力。

3.2.3 生源地不影响共情能力

这一结果与岳彩镇、刘芝伶、张娴(2020)和郭俊汝、刘明丽、马小婷(2023)的研究一致[9-10]。分析原因可能是随着全球化和信息化的发展,社会经济不断进步。在这种情况下,城市和农村之间的差距逐渐缩小,城市和农村之间的经济联系也更加紧密,相互依存度越来越高。其次,随着社会经济的发展和城乡差距的缩小,城市和农村之间的物质交换和消费市场也更加活跃,商品种类更加丰富,人们的物质生活条件也日益丰富。最后,大众传媒的普及使得城乡之间的文化信息交流更加频繁和便捷,教育资源的均衡分配和教育体制的改革也使得城乡之间、地区之间的教育差距逐步缩小。因此,当前研究结果发现“生源地”不影响医学生的共情能力。

3.2.4 父母的受教育程度不影响共情能力

这一结果与谢璧洁(2019)和周海山(2021)的研究不一致[11-12]。分析原因可能是现实中影响大学生共情能力发展的因素有很多,不仅来自大学生自身,还来源于学校、家庭和社会等方方面面。由于社会的发展,生活阅历和学习特点决定了大学生的自我意识逐步增强,他们的认知发展已经达到了较高程度,也逐渐形成了自己的认知风格,对自我有更深入的认知,包括自己的思想、情感、兴趣、能力等。他们开始理解自己的需求、价值和目标,并逐渐形成独立的自我观念,较少受到他人的影响。因此,当前研究发现“父母的受教育程度”不会影响共情能力。

4 小结

医学生的共情能力维度中,“想象”维度得分最高,“观点采择”维度得分较低;医学生的性别、年龄、年级不同,其共情能力的得分有明显差异;不同性别学生在“观点采择”“个人痛苦”维度得分有明显差异;不同年级、年龄学生在“观点采择”“想象”“个人痛苦”维度得分有明显差异;是否为独生子女在“观点采择”维度得分有明显差异。根据医学生共情能力的现状,教育者应从不同年级、不同年龄、不同性别、是否为独生子女方面出发,探索提高医学生共情能力的教育方法。如关注不同性别、年龄、年级学生的观点采择技巧,进而选择不同教学方法;通过参与小组讨论,学生可以与其他同学分享自己的想法和经验,从而更好地理解和关心他人,进而提升自己的共情能力。此外,当前研究也存在一定的局限。例如,仅仅通过横断研究很难有效地考察医学生的共情能力;当前研究的样本数量较小,未来研究可以在实践中继续考查。