霞浦摩尼教灯仪与波斯宗教在华之递嬗

2024-01-16杨富学

杨富学 杨 琛

2008年10月以来,福建霞浦、福清、屏南诸地相继发现了大批宋代以后的摩尼教科仪文书抄本(1)关于霞浦科仪书的摩尼教属性问题,参见俞伦伦、杨富学:《福清科仪本所见摩尼教入华史事》,《历史研究》2024年第1期。,举其要者有《摩尼光佛》《兴福祖庆诞科》《奏申牒疏科册》《祷雨疏》《点灯七层科册》《求雨秘诀》《乐山堂神记》《冥福请佛文》等,其中不少都涉及燃灯与灯仪,例如《奏申牒疏科册》出现与“灯”相关的内容凡九处,其中为设立道场而燃灯者居其七;《祷雨疏》涉及灯仪者有十一处;《兴福祖庆诞科》有三处;《摩尼光佛》《高广文》《借锡杖文》中也各有一处,足见礼灯、燃灯的仪轨普遍存在于霞浦摩尼教日常活动之中。

燃灯为世界上许多宗教所共有,诸如印度教、佛教、犹太教、基督教、道教等都将燃灯作为节日的一项重要仪式。(2)杨富学、杨琛:《佛教目连信仰对霞浦摩尼教的影响——以新发现的三件摩尼教科仪书为中心》,《天水师范学院学报》2022年第4期。那么,霞浦摩尼教之燃灯及其仪式是如何来的呢?与其他宗教之燃灯仪式是否存在一定联系?这些均是值得学术界探讨的问题。

一、霞浦摩尼教科仪本所见燃灯与燃灯仪式

燃灯与燃灯仪式在霞浦摩尼教中很多见,如《借锡杖文》所见与目连救母相关的内容,虽文字无多,却二度提及点灯之仪:

欲拯慈亲,惟凭佛力,点莲灯,燃惠炬,烁破三途。竖华旛,植法幢,虔诚供养,含灵抱识,共沾长者之供庥……以今狱筵初启,佛事中宵,坛前燃点地轮沙灯,烁开狱户。(3)陈怀宇:《敦煌出土燃灯文中所见三种佛教燃灯传统论述》,郑阿财主编:《佛教文献与文学》,(高雄)佛光出版社,2011年,第528页。

霞浦摩尼教科仪本《祷雨疏》篇幅较长,计有72页,有文字2万余。从文献第661行所见“大明国福建等处承宣布政使司直隶福宁州公廨”字样看,当为明代之物。文献内容庞杂而丰富,含《牒皮圣眼》《牒皮式》《奏申额式》《奏三清》《奏昊天》《奏贞明》《取龙佛安座牒式》《安座请雨疏式》等,反映的是一套完整的祈雨仪式。(4)彭晓静、杨富学:《霞浦摩尼教文献〈祷雨疏〉及相关问题》,樊锦诗、杨富学主编:《敦煌与中外关系研究》,甘肃文化出版社,2021年,第168-181页。其中第105-108行有涉及燃灯的内容:

以此众诚发心,营备香灯,涓吉厶月厶日,命请明流,赍持香信,远叩钟龙圣井,祷请感应行雨龙王菩萨,爰及随龙土地,幸民诚之有赖,荷龙圣之应祈,蒙赴会盆。厶月厶日,迎归本境祠中,立坛供奉。蒙赐随车雨泽,普济焦枯。(5)杨富学、包朗、刘拉毛卓玛:《霞浦本摩尼教文献〈祷雨疏〉录校》,杨富学主编:《汉唐长安与丝路文明》,甘肃文化出版社,2021年,第428-429页。

另有篇幅较长的科仪本《奏申牒疏科册》,清代抄本,内容多与济度亡灵有关,也有祈雨之类内容,如同道教文检一样,分为奏、申、牒、疏等不同种类,根据神灵的地位使用不同的文种。粗略统计,其文字当在万言以上,其中第73-81行涉及燃灯内容:

诸如此类,不能一一备举。

摩尼教以光明为尚,灯自然象征光明,成书于公元348年之前的《阿基来行传》(Acta Archelai)第XXV章第1-2节有如下话头:

1:裁判们说道:“我们知道,灯要照亮整个屋子,而不是任何一个角落;正如耶稣所说,‘没有人会点了一盏灯,却放在蒲式耳下,而总是放在灯柱上,以照亮屋内的所有人和物。’”

2:“因此,若按耶稣之说,假如有一盏灯,那它就应照遍整个世界,而不是其中的一部分。所以,如果光明占据了整个世界,那么天生的黑暗又在哪里呢?除非它只是偶然地出现。”(7)Vermes (trans.) &Lieu (comm.), Hegemonius, Acta Archelai (The Acts of Archelaus), Manichaean Studies IV, Lovanii, 2001, pp.44-58, n.32-77.

《阿基来行传》乃4世纪上半叶赫格曼尼亚斯(Hegemonius)所撰,记载了美索不达米亚某地主教阿尔科劳斯(Archelaus)与摩尼的一场辩论。是知,在摩尼教初传美索不达米亚平原之早期阶段,灯即充任光明的象征,唯无灯仪之说。吐鲁番出土胡汉诸语摩尼教文献不少,皆无燃灯与礼灯之记载,即使在作为摩尼教理论来源之琐罗亚斯德教经典中,同样亦不见燃灯与礼灯之说。文献中有灯仪内容,始见于敦煌本摩尼教文献,如宇字56(BD00256)《摩尼经残经》第154-156行曰:“是时惠明使于其清净五重宝地,栽莳五种光明胜誉无上宝树;复于五种光明宝台,燃五常住光明宝灯。”(8)芮传明:《摩尼教敦煌吐鲁番文书译释与研究》,兰州大学出版社,2014年,第12页。图版载中国国家图书馆编:《国家图书馆藏敦煌遗书》第4册,北京图书馆出版社,2005年,第362页。

揆诸希腊文、拉丁文、波斯文、粟特文、回鹘文等摩尼教文献,可以得出结论,灯仪非摩尼教旧有之物,乃随着摩尼教入华受中土文化熏染而形成之新内容。

二、霞浦摩尼教燃灯仪式与中土佛教之关系

燃灯及其仪式,中国古已有之,《西京杂记》卷三云:“[汉]高祖初入咸阳宫,周行府库,金玉珍宝,不可称言。其尤惊异者,有青玉玉枝灯,高七尺五寸。作蟠螭,以口衔灯,灯燃,鳞甲皆动,焕炳若列星而盈室焉。”(9)葛洪著,周天游校注:《西京杂记》卷三,三秦出版社,2006年,第140页。可见秦汉时期,咸阳宫内即有“玉枝灯”存在,不过,彼时的燃灯更多的是用作照明或象征意义,尚不能称其为仪式。能与灯仪有所关联的当是“庭燎”和“爟火”之类的祭祀活动,被视作后世道教灯仪形成之源。(10)张泽洪:《道教礼仪学》,宗教文化出版社,2012年,第10页。

佛教入华,与宗教活动紧密相连的燃灯仪式也随之而入。佛教之灯为六种供具之一,表示六波罗蜜中的智波罗蜜。佛经中多以灯明喻法、智慧,以光明照破愚痴暗障。燃灯作为一种仪式,同涂香、散花、焚香、饮食一样都是对佛的供养,系僧侣、信徒积累功德的重要方法。(11)冀志刚:《燃灯与唐五代敦煌民众的佛教信仰》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2003年第5期。职是之故,佛教也以传灯比喻传法,佛典中保留有大量记载历代法师传法机缘的传灯录,其中以禅宗的《景德传灯录》《五灯会元》最为典型。霞浦本摩尼教科仪文书沿袭之,如《奏申牒疏科册》第119行云:“教肇西方,弘开度人之典;灯传东土,丕降报本之文。”(12)杨富学:《霞浦摩尼教研究》,中华书局,2020年,第601页。科文中之“教”,貌似指佛教,但在前后文中均出现“摩尼”之名目,文见第110行之“摩尼光佛肇创三宝之道场,菩萨如来大开万法之慈域”和第126行“右榜晓谕 三界通知 年月 日坛司给 传 摩尼如来云云榜”。暗示“教肇西方”“灯传东土”之谓实质在于描述摩尼教始肇兴西方而流播东方的历程,采纳与佛教相类的经历与说法,只不过是为了掩盖摩尼教实质而借用佛教作为幌子而已,恰如唐玄宗所指斥的那样:“末摩尼法本是邪见,妄称佛教,诳惑黎元。”(13)杜佑著,王文锦等点校:《通典》卷四〇,中华书局,2003年,第1103页。虑及会昌灭法后摩尼教僧侣遭受的杀戮及南传闽浙后所经历的一系列艰难困厄,不难想到,此乃科文制作者通过依托佛教名目来传播摩尼教思想的一种手段。尤其是《点灯七层科册》更是以佛教“点灯七层”题名,开宗明义叙述霞浦摩尼教科仪中的“燃灯”形式。

霞浦本《点灯七层科册》又名《功德奏名奏牒》,共26页,文献大体包含四个方面的内容:第一部分为无名请神专用科仪文(第1-84行),主要用于礼赞诸神,请求诸神赐福,是全册最为集中阐述摩尼教教义的部分;第二部分为《佛说善灶经文》(第85-132行);第三部分为无名经文;第四部分为《佛说日光经》(第178-179行)。其中第75-76行有“唱土地赞 回向 作献香花灯烛伸供养,茶菓斋馐伸供养”之语。(14)杨富学、包朗、薛文静:《霞浦本摩尼教文献〈点灯七层科册〉录校研究》,《陕西历史博物馆论丛》第25辑,三秦出版社,2018年,第114页。该文献由北宋霞浦摩尼教教主林瞪法脉传承人谢道琏法师传用,内有《佛说善灶经文》《佛说日光经》等,观其经名,似为佛教,但阐述的教义却是摩尼教的,内载神祇很多,除了摩尼教之外,尚有道教和民间信仰的成分。其中的“灯”和香、花、茶菓等作用相类,皆为供养品。

“点灯七层”之谓,源自佛典《药师琉璃光如来本愿功德经》和《佛说陀罗尼集经》。前者有言:

时彼病人亲属知识,若能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧转读此经。然七层之灯悬五色续命神幡……是故净信善男子善女人等,皆应受持药师琉璃光如来名号,随力所能恭敬供养。(15)玄奘译:《药师琉璃光如来本愿功德经》,《大正藏》第14册,No.450,页407b。

病人在弥留之际,冀以通过一定的法事念诵该经而还阳,作法事时要点燃七层灯,悬挂五色续命神幡。何以需点燃七层灯?因为阿鼻地狱有“七重铁城七层铁网,下十八鬲,周匝七重,皆是刀林”(16)佛陀跋陀罗译:《佛说观佛三昧海经》卷五,《大正藏》第15册,No.643,页668c。。

若妇女生育时为规避难产之痛厄,亦点灯七层祈求药师佛,《佛说陀罗尼集经》记载曰:

是法印咒,若有人等,多诸罪障,及诸妇女难月产厄,愿欲转祸求福,并患鬼神病难差者,以五色线而作咒索,用系病人项及手足腰腹等处,仍教令作药师佛像一躯,写《药师经》一卷,造幡一口,以五色成四十九尺,又复教然四十九灯,灯作七层形如车轮,安置像前,又教放生四十九头,然后与作五色咒索,作咒索法,得线未搓,即烧名香发愿已,咒四十九遍香烟熏竟,搓线作索咒声莫绝,搓作索已,以印拄之,更咒其索四十九遍,然后结作四十九结,一咒一结数足即止,应将此索系彼人身,又转药师经四十九遍,所有罪障皆得解脱,临产之时一无苦恼即得易生,所生孩子形貌端正,聪明智慧寿命延长,不遭横苦常得安隐,鬼神之病立即除断。(17)阿地瞿多译:《佛说陀罗尼集经》卷二,《大正藏》第18册,No.901,页799b。

依该经,为临盆妇女做法事,需要点灯七层,每层七盏,七层灯形成车轮形状,如此不仅临产时产妇无痛楚,即使所生的孩子也相貌端正,健康长寿,不受恶鬼邪神的侵扰。

由是以观,“点灯七层”与“悬五色幡”本为相匹配的佛教法事仪轨,祈请的对象是药师佛,《药师琉璃光如来本愿功德经》与《佛说陀罗尼集经》的说法一致。揆诸霞浦本《点灯七层科册》,启请的诸神却是“光明众”:

□□□界内外中,皆是贞明垂教诫。□□宝相三界内,是眞实相光明众。

□□摩尼大圣尊,降愿慈悲哀悯我。□□光明福德门,舍除我等诸愆咎。

□光降福电光佛,变化及于想念寂。或出八地入十天,或入八地十天出。

□明命及四天王,令禁魔冤安世界。无上贞明广自在,以明降暗禁生死。

惟愿今时听我启,降大威神护我等。任巧方便自遮防,无等安宁离冤地。(18)杨富学、包朗、薛文静:《霞浦本摩尼教文献〈点灯七层科册〉录校研究》,《陕西历史博物馆论丛》第25辑,三秦出版社,2018年,第107-108页。

“光明众”中,首先为“摩尼大圣尊”,即摩尼教教主摩尼光佛,其次为“电光佛”,再次为“四天王”,皆是摩尼教神佛,中间亦以较大篇幅阐发摩尼教教义,这种偷桃换李做法的最终目的无非是依托佛教传播摩尼教思想,民间法师往往以此作为一种谋生的手段。(19)杨富学、包朗、薛文静:《霞浦本摩尼教文献〈点灯七层科册〉录校研究》,《陕西历史博物馆论丛》第25辑,三秦出版社,2018年,第121页。

《点灯七层科册》形成时间较晚,大致应在明清时期,而成书于宋代的《摩尼光佛》中也有关于燃灯的内容,说明摩尼教燃灯之仪的形成由来已久。兹引录《摩尼光佛》第409-416行相关文字如下:

我今普法众,运心竭志诚,遍沾诚水性,洒净新人殿。启请法中王,安住法空(宝)座,热以七觉香,戒品为香气。燃以七宝灯,智惠为光焰,散以七宝花,万法为庄严。献以法喜食,檀忱以为味,以兹妙法供,彼净福田因。虚空可度量,功德无穷尽,荐拔亡者灵,往生安乐国。(20)杨富学、包朗:《霞浦摩尼教新文献〈摩尼光佛〉校注》,《寒山寺佛学》第10辑,甘肃人民出版社,2015年,第102-103页。

这里的“法中王”“七觉香”“七宝灯”“智惠”等语都明显借自佛教。

三、霞浦摩尼教燃灯仪式对道教尤其是闾山派的借鉴

揆诸上文所举霞浦科仪本,可以发现,摩尼教燃灯仪式的主要功能在于供养与祈福。其实,在此之外,摩尼教燃灯还有一项更重要的功能,即禳灾救度,一来消弭自然灾厄,二来救度地狱受苦众生。如《兴福祖庆诞科》第227-228行有谓:“香花灯烛送神聪,乘鵉驾鹤返瑶宫。唯愿寿山高耸起,阖境□□□康,远行地菩萨摩诃萨。”(21)盖佳择、杨富学:《霞浦本摩尼教〈兴福祖庆诞科〉录校与研究》,《中东研究》2020年第2期。其中的道教意味非常明显。

道教灯仪源于中国固有的火祭(22)张泽洪:《道教礼仪学》,宗教文化出版社,2012年,第10页。,后受到佛教熏染而在照亮九幽、拔魂救度之功能上有所发展(23)谢世维:《破暗烛幽:古灵宝经中的燃灯仪式》,《国文学报》第47期,2010年,第99-130页。,至唐代,道教的斋醮科仪中已有完整的灯仪,《正统道藏》收录的近二十种灯仪经典(24)张泽洪:《道教礼仪学》,宗教文化出版社,2012年,第10页。可分为金箓和黄箓两类,前者即专供济度亡灵的仪轨。南宋时的灵宝斋法即已出现九幽、血湖等与“破狱”有关的黄箓类灯仪。晚唐五代著名道士杜光庭曰:

凡修斋行道,以烧香然灯最为急务。香者,传心达信,上感真灵;灯者,破暗烛幽,下开泉夜。所以科云烧香然灯,上照诸天福堂,下照长夜地狱。苦魂滞魄,乘此光明,放得解脱。既然灯须各有所法,象春九、夏三、秋七、冬五、四季十二,皆随五行本数设之……长夜罪魂,无由开朗。众生或无善业,宿有罪根。殁世已来,沉沦地狱。受诸恶报,幽闭酆都。不睹三光,动经亿劫。我天尊大慈悲悯,弘济多门。垂然灯之文,以续明照夜。(25)杜光庭:《太上黄箓斋仪》卷五六《礼灯》,《中华道藏》第43册,华夏出版社,2004年,第315页bc栏。

又佚名撰《黄箓破狱灯仪》云:

今斋官某人修建黄箓宝斋,兼点九幽神灯,奉用追荐亡过某人。恭以风雷地狱一切冥官,广赐慈悲,溥垂开度。伏愿黑风殄影,霹雳停声,戈戟早息于飘飞,肢体不至于分散,使其幽扃辉耀,地狱澄清,拔度亡魂,早超明镜。(26)《黄箓破狱灯仪》,《中华道藏》第44册,华夏出版社,2004年,第45页b栏。

是知,道教斋仪中的礼灯仪式确为利用灯来破除黑暗、追求光明、积累功德、拔度地狱亡魂使之得以解脱的法事活动,内涵与摩尼教教义中战胜黑暗、追求光明的主旨契合,且拔度亡魂的过程同摩尼教拯救光明分子,使之重归光明世界的宗教理念也高度一致。是以,霞浦摩尼教科仪本中所见为救亡拯溺而启建道场、营备香灯等,多是受道教灯仪影响的产物。

在正统佛道之外,闽地民间信仰对霞浦摩尼教灯仪也不无影响,对闾山派的借鉴为其代表。闾山派为流传于闽越一带的民间宗教,一般将其认定为道教流派,起源于闽越巫术,及至南宋,仍被南宗五祖白玉蟾称作“巫”。(27)刘仲宇:《中国民间信仰与道教》,(台北)东大图书公司,2003年,第98页。亦有论者认为闾山派来自佛教密宗瑜珈教,在分离出来后成为独立的巫法,而后发展为巫教,再后被纳入道教系统,完成了从佛入道的变化,(28)徐晓望:《论瑜珈教与台湾的闾山派法师》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。从现有的闾山派科仪本中也可看出明显的佛、道二教痕迹。从总体观之,将闾山派归入道教法门当无大误。

之所以推定霞浦摩尼教灯仪受到了闾山派的影响,一则因为霞浦上万村村民至今流传着其教主林瞪曾在闾山学法的故事(29)杨富学:《林瞪及其在中国摩尼教史上的地位》,《中国史研究》2014年第1期。;二来出于闾山派各坛的科仪本中发现了与霞浦摩尼教科仪本内容相近的宗教仪轨。如福建建阳闾山教科仪本中《破狱送佛科文》之《血湖破狱》一篇,其仪轨的过程便是先建立法会道场,再以香灯奉请神祇光降道场,从而达到拔度亡灵之目的:

今宵灯主破幽灯,荐亡报恩孝子女代为亡故考妣名魂下,求忏血湖地狱苦。明灯一盏,化分冥财,拜答阎罗天子一十八重地狱鬼王,修因首七,度亡报恩孝子女厶厶人厶名代为亡故考妣室厶厶某人魂下,生生世世,永不惰(堕)入容铜血湖地狱门。(30)《福建省建阳市闾山教科仪本》,《中国传统科仪本录编》第10册,(台北)新文丰出版公司,2007年,第646-647页。

是知闾山派有奉请灯主燃放破幽灯来为父母化分冥财、救亡灵出血湖地狱的仪轨。反观《奏申牒疏科册》,同样有祈求为亡过父母忏除前罪、拔度脱离血盆地狱的内容,如第63-72行文曰:

切念先故考云云,兹当厶七届期,合缴原牒比照,由是输诚涓向今月是日,营备香灯,仗佺于家,崇建西方上品资度道场一昼夜,具录词由,奏闻 佛圣,彰明申牒 诸真印可,严结坛仪,看诵 弥陀、地藏二尊度人真经,午奉净供,入夜依文修礼三宝如来度亡慈孝目连菩萨胜会一筵,启请 佛圣光降道场,证明修奉,酌水馈花,呈献净供,宣通文疏,用作度亡良因,秉旛诣灵,三召正魂,归返家堂,朝参 毫相,忏除生前罪垢,涤释死后諐尤,导引灵筵,享供闻经,就中焚缴华严血盆钱牒共计厶道,并功德文牒,付亡赍诣 属曹案头,呈验比对合同,庶毋差互,请领善果,乞判生方圆满化奉财凾马等。延奉 度亡会上刹海能仁,仰求 大恩宥,特伸式荐厶魂,乘此良因,往生 明界等,因得此理合备由,牒请 就缴。(31)杨富学:《霞浦摩尼教研究》,中华书局,2020年,第594-595页。

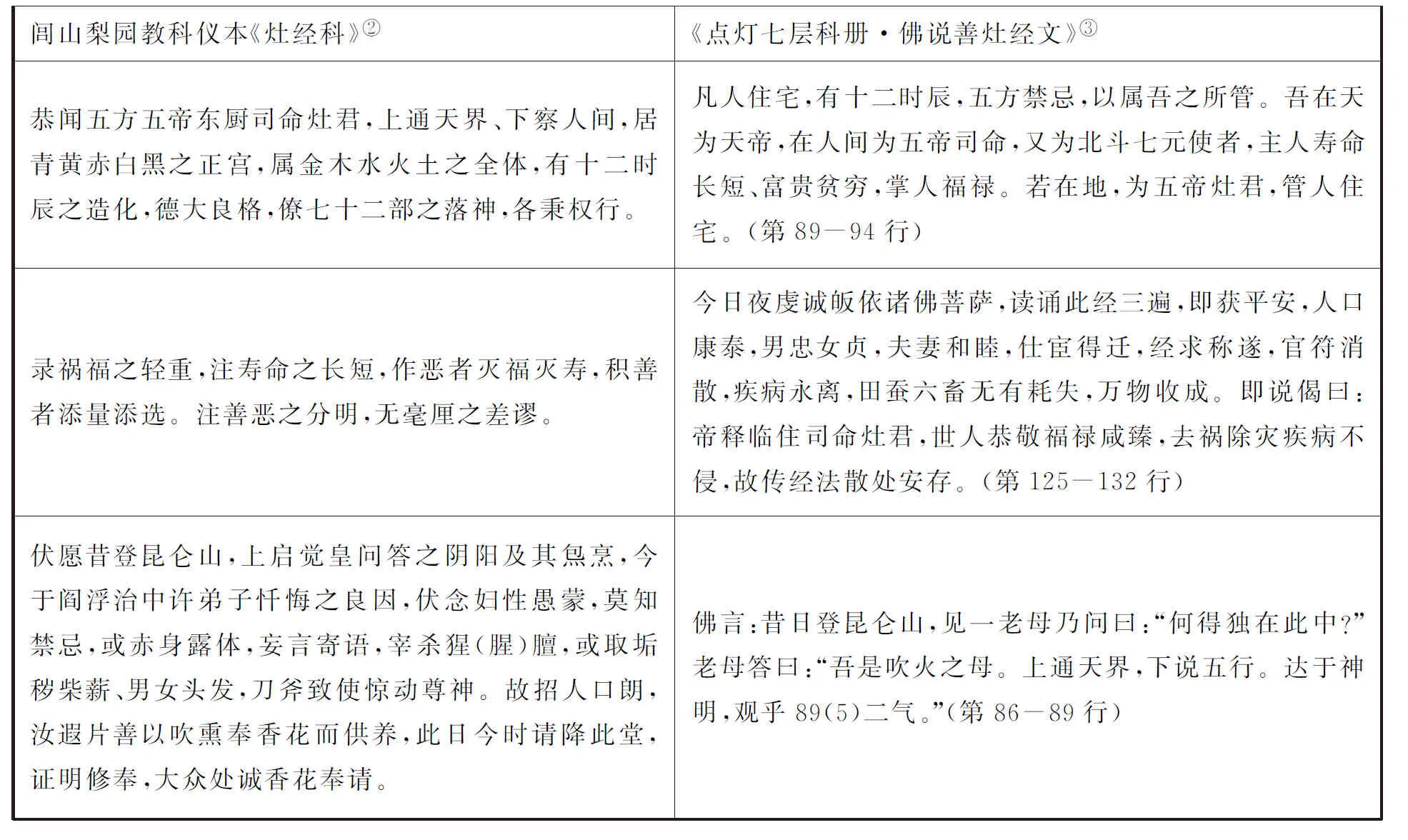

由是以观,两者无论是在仪轨内容还是在主旨上皆存在高度的一致性。此外,又有闾山梨园教科仪本中《灶经科》一文,其中所奉请之神明以及忏罪的祷文皆与《点灯七层科册》之《佛说善灶经文》极为相似。兹摘录二者部分内容如下,可资对照。

表1 《灶经科》和《点灯七层科册》相关内容对照表

通过比较不难看出,二者皆是以香灯奉请各路灶神以作供养,来忏赎罪孽,且二者亦皆在文后半部分缀有化用自道经《太上灵宝补谢灶王经》的经文内容,只在个别词句上有所差别,由此足见霞浦摩尼教之仪轨与闾山派联系之密切。

除闾山派外,闽地还有其他民间信仰也在一定程度上与霞浦摩尼教之燃灯有所关联,如福建原汀州府各属县的僧人、香花和尚所举办的仪式中多有拜蒙山、放焰口以及燃放水灯的宗教活动,其仪式有时候是与道士(或其他宗教仪式之术士)一起来主持的,(32)魏徳毓:《民间宗教仪式群体的竞争与融合——闽西道教正一派与香花和尚关系初探》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期。已经不分彼此了,足见其融合程度之深。

在霞浦摩尼教科仪文中,涉及蒙山、焰口以及水灯燃放的活动也很多,《奏申牒疏科册》第44-45行曰:“各备一万酬谢恩资,丐注销完,燃放水灯,拯拔沉溺,发施焰口蒙山法食,赈济孤幽,各遂生方,功德圆满,给牒送灵,祈超净界。”(33)杨富学:《霞浦摩尼教研究》,中华书局,2020年,第592页。第103-108行亦有《焰口疏》见载。

是知,华化摩尼教不但大量吸收了佛教和道教灯仪的形式和内容,还在入闽后进一步吸纳了当地民间宗教信仰中的仪轨和宗教活动形式,最终形成自己的燃灯仪式。

四、霞浦摩尼教与祆教燃灯仪式之关联

另外,值得一提的是,与摩尼教同为三夷教的祆教中也有类似燃灯的仪式,而摩尼教在诞生之初就从琐罗亚斯德教中汲取了大量内容,因此,探讨摩尼教灯仪的来源同祆教之间的关系也有一定的必要。祆教来源于波斯的琐罗亚斯德教,但二者间尚存在一定差别,对此,蔡鸿生先生曾从神谱、形象和葬仪三方面进行过精辟的论述(34)蔡鸿生:《“粟特人在中国”的再研讨》,陈春生主编:《学理与方法——蔡鸿生教授执教中山大学五十周年纪念文集》,(香港)博士苑出版社,2007年,第9-13页。,兹不复赘。就总体言,祆教还是继承了琐罗亚斯德教对于火的崇奉。祆教在中土传播自当伴有圣火的载体——火坛,“考古资料显示,中国境内从北朝至唐代,在具有萨保职衔和来自西域的胡人贵族墓中出土有各种形式的火坛形象,或在志盖、石椁,或在围屏、墓门、墓碑,或是有独立的火坛,代表了其来自西域的族源身份和祆教信仰习俗。”(35)商春芳:《洛阳出土唐三彩“灯”为祆教小型拜火祭坛辨析——兼论洛阳出土文物中的祆教艺术元素》,《乾陵文化研究》第11辑,三秦出版社,2017年,第273页。1987年洛阳吉利区唐墓出土唐三彩“灯”一件,灯座为覆莲形,上面浮雕兽面,灯柱柱身由覆莲和仰莲相接组成,柱身装饰数圈连珠纹。灯盏以一盘承托仰莲,正中为盏。(36)洛阳市文物工作队:《洛阳出土文物集粹》,朝华出版社,1990年,第98页。有学者认为,“这其实是一件唐代祆教信众用的小型拜火祭坛,其功用为祆教信众举行宗教仪式时,于其顶端燃火进行歌颂光明的祭祀礼拜。这件圣火坛灯盏的深腹造型,灯柱的两节式设计以及其上层层叠叠的连珠纹都表明了它与萨马尔干出土的小型拜火祭坛具有的极深的渊薮关系。”(37)商春芳:《洛阳出土唐三彩“灯”为祆教小型拜火祭坛辨析——兼论洛阳出土文物中的祆教艺术元素》,《乾陵文化研究》第11辑,三秦出版社,2017年,第273页。似可说明祆教在入华后出现了以灯盏代替火坛的祭祀形式。尤有进者,在敦煌发现的与赛祆有关的文书中多有使用灯油的记录,如S.1366《归义军衙内油面破历》(980年):“十七日,准旧城东祆赛神用神[食]五十七分,灯油一升,妙面二斗,灌肠[面]九升。”(38)中国社会科学院历史研究所等编:《英藏敦煌文献(汉文佛经以外部分)》第2卷,四川人民出版社,1992年,第277页。录文见唐耕耦、陆宏基编《敦煌社会经济文献真迹释录》第3辑,全国图书馆文献微缩复印中心,1990年,第281页。可见,在当时的祆教祭祀活动中,的确有燃灯的情况出现。但这是否意味着摩尼教灯仪也受到了祆教的影响呢?这可以从两个方面来分析:

首先,通过国内的考古发现,祆教燃灯极有可能是其在入华后为保留对圣火的崇拜而采取的退而求其次的策略,即祆教信众在环境受限的情况下,以“灯”的形式来代替原有的火坛。故而,这种燃灯仪式从其宗教实质上,同中国传统灯仪为供奉神祇或救亡拔度的功用有很大区别。唐代的赛祆仪式举行的时间主要为每年的一月、四月、七月、十月,仅在个别年份有一个月支付两次画纸举行赛祆活动的情况,应与祆教徒的庆祝日——伽罕巴尔节有关。(39)赵洪娟:《从晚唐五代敦煌“赛祆”探祆教习俗与中国节庆风俗的融合》,《宁夏社会科学》2018年第2期。由祆教拜火、赛祆等习俗演化出的民俗文化在中原也有存留,如正月初七人日节(40)赵洪娟:《中古人日节与波斯诺鲁孜节渊源考——基于比鲁尼〈古代民族编年史〉的探讨》,《民族文学研究》2019年第2期。,冀鲁豫地区出现的火神节(41)赵洪娟:《冀鲁豫火神节之渊源考》,《民俗研究》2018年第6期。,潮汕地区的“出花园”成人礼(42)赵洪娟:《潮汕“出花园”成人礼之祆教因素探究》,《文化遗产》2018年第5期。,其实都有可能与祆教存在着直接或间接的关系,乃祆教通过与当地文化的互动交融而形成的全新文化形式。易言之,赛祆活动中的燃灯或许在形式上受到了中国传统文化和当时环境的影响,但保留了原有的宗教内涵,而摩尼教灯仪所进行的场合则多是在济度亡灵、举办法会、启建道场之时,更接近佛教、道教的燃灯形式。

其次,唐代入华的祆教僧侣并未携带本教经典和神像,亦不主动向汉人传播,而宋代被民众祭祀的祆神则已并非是粟特祆教系统的神祇,而是汉人按自身需要和想象创造出来的,因此可以说及至宋代,祆教实际上已汇入了中国传统的民间信仰。(43)张小贵:《中古华化祆教考述》,文物出版社,2010年,第15页。而摩尼教入闽(843年)前,虽也出现对灯的记载,但毕竟内容寥寥,是否当真举行了燃灯仪式无法确认,真正出现有明确燃灯仪式的记载也是在入闽之后,大量出现更是在成书年代较晚(大致在明清时期)的《点灯七层科册》《奏申牒疏科册》和《祷雨疏》中,此时的祆教早已融入了中国传统的民间信仰。因此,我们有理由认为,霞浦摩尼教灯仪即便受到祆教燃灯的影响,也应是间接的,相较而言,其主流主要来自佛、道二教和当地民间信仰。

五、结 论

综上所述,霞浦摩尼教的燃灯仪式非其原生的宗教仪轨,而是在唐代武则天时期入华后逐步衍生出来的,乃渐次汲取华化佛教、中土道教与民间信仰的宗教仪式而成。究其原因,一者,摩尼教作为外来宗教,有必要吸收本土的宗教文化内涵以自存;二者,佛、道二教以及民间宗教仪式所蕴含的宗教意向有不少与摩尼教自身的教义内容切合,如释迦牟尼本为摩尼教所崇拜的五佛之一,道教照彻幽狱、救亡拔度的灯仪宗旨与摩尼教最为贴近,而闽地的民间宗教占有更多的地利之便,故而,霞浦摩尼教对中土灯仪的融摄不但从早期的崇佛逐渐更多地转向崇道,也更深入地融入了当地的民间文化,这一过程也完全契合摩尼教入华后逐渐脱夷化并本土化的特色。此外,须申明的是,同自域外传入中土的祆教也在燃灯仪式上具有和摩尼教类似的经历,可从发展时间和相关性上说,霞浦摩尼教的灯仪应同祆教灯仪并无直接的关联。

如果说以上这些仅能证明摩尼教中出现灯仪不过是借其他宗教的名目以保护自身发展,那么摩尼教对佛教、道教及其他教法之灯仪的吸收则更多地能体现出该宗教“变色龙”的本质。(44)一位拜占庭学者曾批评摩尼教“像水螅或变色龙一样,会根据时间、地点和人物而变化”。见Ch. Astruc, Les source grecques pour l’histoire des Pauliciens d’Asie Mineure, Travaux et Memorires 4, 1970, p.193.摩尼教灯仪比较清晰地展现出摩尼教在传入中国后与佛、道思想和本土宗教的高度融合,体现出摩尼教为了适应汉地宗教形式而进行本土化,与之将摩尼教的神明与教义相结合,最终形成了中国本土摩尼教独有的宗教特质。