论汉代画像石乐舞百戏场景及其艺术表现特点*

2024-01-16郑立君

郑立君

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310012)

在汉代画像石墓葬中,乐舞百戏场景在石椁、石棺、石阙、祠堂和墓室画像石上均有刻画,其中山东中南部、江苏北部、安徽北部、河南南阳、四川中南部、陕西北部和山西西北部等地区出土较多,特征较为较显著。从目前全国范围内出土乐舞百戏场景情况看,西汉时期的大多刻画于石椁、石棺和墓室画像石上,东汉时期的主要刻画于墓地祠堂和墓室画像石上。关于汉代画像石上的乐舞百戏,长期以来不少学者分别从考古学、音乐学、舞蹈学等角度展开研究,取得了不少研究成果。但综而观之,也存在一定的问题,即有不少文献侧重介绍其出土地域、题材内容,有的侧重研究其中的乐舞或杂技的某一方面,有的侧重探究其雕刻目的,也有的就某一地区的乐舞百戏内容、雕刻技法等展开讨论,而对其场景规模的发展演变、艺术表现的共性与地域性特点及其装饰性等问题,缺乏整体性的概括、对比和深入分析,尤其是对乐舞百戏雕刻的目的等问题缺乏深入考析。基于此,本文试从汉代画像石乐舞百戏内容与场景规模的发展演变、刻画目的、艺术表现的共性与地域性特点,以及画面的装饰性等方面展开讨论,抛砖引玉,促进汉代画像石研究的深入。

一、乐舞百戏内容与场景规模的发展演变

汉代画像石上刻画的乐舞百戏艺术形象很多,其中较常见的乐器有锣鼓、琴瑟、笙竽、排箫、长笛和拍板等,音乐表演主要有“徒歌”“相和歌”、合奏与伴奏等,舞蹈表演较常见的有长袖舞、巾舞、建鼓舞、七盘舞和持兵器的舞蹈等。百戏表演较常见的有倒立、跳丸、跳丸剑、乌获扛鼎、走索(或称走钢丝)、冲狭等,幻术(即魔术)有鱼龙漫衍、吞刀吐火等,抵角有徒手相搏、持械相斗以及驯兽和象人之戏等。此外,很多画面上还刻画有墓主观赏、与宾客观赏、饮宴场景,厅堂、楼阁、庭院建筑等艺术形象。上述艺术形象,仅是两汉社会生活中经常表演的俗乐舞与杂技百戏表演及其场所的缩影,实际上当时社会生活中出现的诸如汉族、少数民族和外来民族的各种乐器、演唱、演奏、舞蹈、百戏、表演场所和观赏者等形象,在汉代画像石上均有不同程度的刻画。

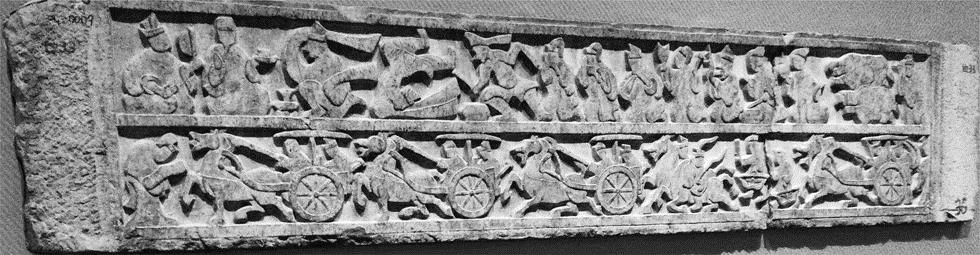

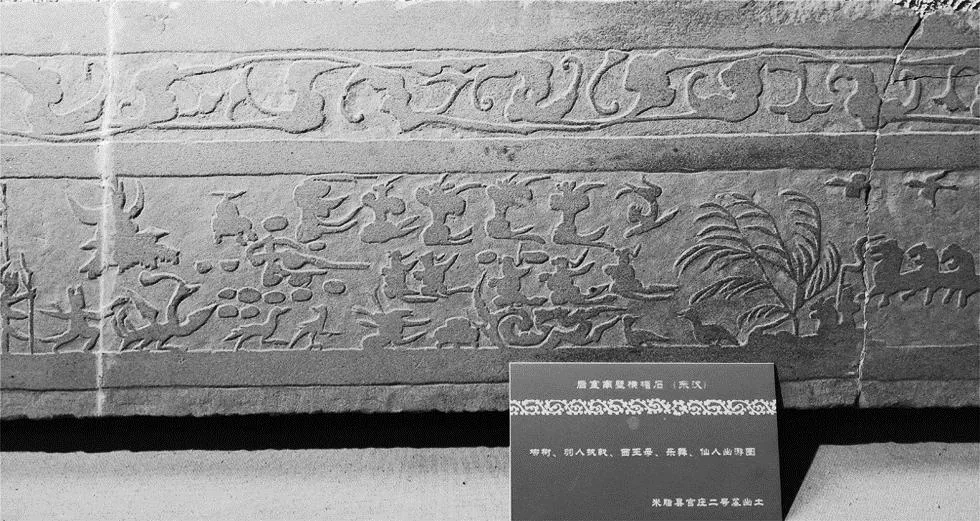

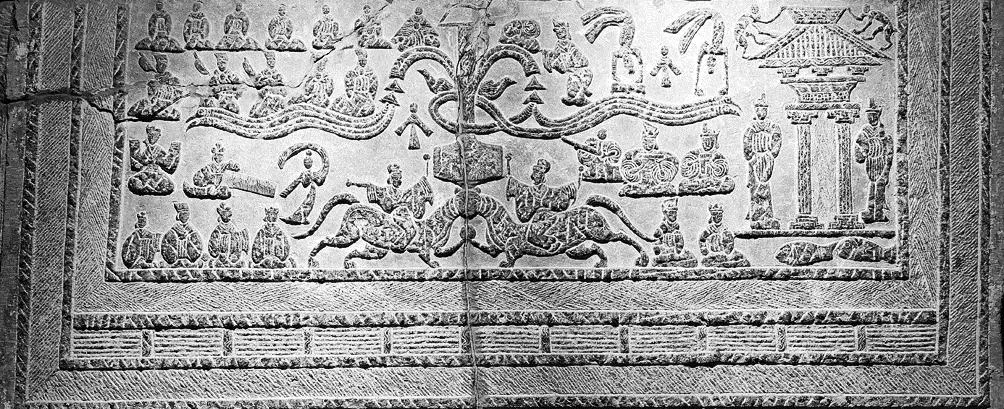

汉代画像石墓葬中乐舞百戏场景刻画很多,凡是刻画有乐舞百戏场景的墓葬,这种刻画一般一座墓葬中至少出现一处,有些较大墓葬中还出现了十多处。据笔者掌握的资料和考察所见,西汉中晚期和东汉早期,这种场景在一座墓葬中出现两三处者居多。特征较为显著者如山东微山县两城乡大辛庄村出土墓葬M18约为西汉中期偏晚的画像石椁墓,其东壁石中格内雕刻建鼓乐舞图,右格雕刻楼阁奏乐场景[1]66。河南唐河县湖阳镇新店村出土天凤五年汉郁平大尹冯君孺人画像石墓,其南阁室南壁(图1)和北阁室北壁均雕刻有乐舞百戏场景[2]72;山东济宁师专出土西汉晚期墓葬M10,其石棺东、西壁板上各雕刻乐舞百戏场景[3]34-35;微山县微山岛沟南村出土西汉晚期的石椁墓,其石椁侧板的左右两格内分别雕刻百戏橦末伎图和舞乐图[4]699-700; 邹城市卧虎山出土西汉晚期(或东汉早期)的石椁墓M2,其南石椁板内侧左格与中格内分别雕刻杂技和乐舞场景[5]46;嘉祥县纸坊镇敬老院出土东汉早期的画像石墓,其第八石第一、二、三层均雕刻乐舞百戏场景[6]31-41等。江苏泗洪县重岗乡出土西汉末王莽时期的画像石墓,其西室西壁石下格雕刻杂技图、歌舞图、抵角图,东室东壁下格雕刻建鼓图等[7]617、619。东汉中晚期,一座画像石墓葬中刻画三处以上乐舞百戏场景的现象大量出现,其中有些大型画像石墓葬中还出现了十多处乐舞百戏场景。例如陕西神木县柳巷村出土东汉章帝和安帝时期的画像石墓,其墓室东北壁的左右竖框第二层雕刻三幅舞伎起舞图,东南壁竖壁第一、二层各雕刻乐舞百戏图,西北壁竖壁第一、二、三层均雕刻四个舞伎的舞戏图,墓门的竖框内栏上面三幅画像均为同一样式的长袖舞伎图。可见,“神木出土的这批画像石以歌舞伎占主要成分,内容形象较为现实”[8]14-16。陕西米脂县银州镇官庄村出土二号东汉安帝时期画像石墓,其前室东壁横楣石、后室南壁横楣石和后室北壁左右竖石,分别雕刻长袖舞、踏盘舞、击鼓、吹奏、说唱、跳丸、柔术等场景[9]368、370、371。江苏徐州市铜山县(现铜山区)汉王乡东沿村出土东汉元和三年画像石墓,在其编号第1、2、3、6、10号石上,分别雕刻有建鼓、吹笙、排箫和摇鼗以及弹瑟的乐队、击磬、舞蹈、倒立等乐舞百戏场景[10]64-73(图2)。山东沂南县北寨村出土东汉画像石墓,其东壁上横额整幅画面上雕刻乐舞百戏场景,这些场景内容从左至右分四组展开——玩杂技,乐队,鱼龙曼衍之戏,戏车与马戏[11]。临沂市吴白庄出土东汉晚期的画像石墓,其前室南壁中段、前室东耳室门额、前室北壁东墓室上横额、前室西过梁东面和中室北壁横额上,分别雕刻五处乐舞百戏场景,主要内容有长袖舞、倒立、抚瑟、吹笙箫埙的乐队、击鼓和抚琴等[12]47、48、50、52。浙江海宁县(现海宁市)长安镇海宁中学出土东汉晚期至三国时期的画像石墓,其前室东壁编号第10、11、12幅画像中有三处乐舞百戏场景,内容包括弄丸、踏足起舞、相对而舞、柔术与倒立表演、七盘舞、武术表演等[13]6、7。以上所举之例仅是出土较完整、刻画较典型的两汉时期墓室中的乐舞百戏场景。实际上不难想象,在两汉时期墓葬中,特别是在一些包含阙、祠堂和墓室等在内的大型画像石墓葬中,雕刻多处乐舞百戏场景的现象应该很多。

图1 《乐舞百戏》,汉郁平大尹冯君孺人画像石墓南阁室南壁画像,图片来源:南阳汉画馆《南阳汉代画像石墓》,河南美术出版社1998年版

图2 《舞乐、庖厨画像》,汉王乡东沿村出土东汉元和三年画像石墓第10石,徐州汉画像石艺术馆藏,图片来源:作者自拍

汉代画像石上乐舞百戏场景规模大致可分为大型、小型两类。西汉中晚期至东汉早期,大部分为内容刻画较简单的小型场景:在很多画像石上仅雕刻或建鼓和击鼓人、弄丸、舞蹈,或建鼓、起舞、倒立的人,或击鼓、舞蹈、吹奏等场面,其中也有不少画面上仅雕刻一个伎人表演、一个墓主人观赏等情景。这种小型场景所占画面空间比例一般较小,或者采用一格单独刻画,或者上下、左右两三格内容连接,演员最多的也只有十位左右。这类画像石在山东出土较多。除以上所举山东济宁师专墓葬M10、邹城市卧虎山墓葬M2、微山县两城乡大辛庄墓葬M18的乐舞百戏场景等例子外,诸如山东济宁师专墓葬(M4和M16)[3]32-35、兖州市农机学校[14]33、邹城市北宿镇南落陵村[15]75、76、金乡县香城堌堆[16]23、27、29、滕州市城郊马王村[14]251、梁山县前集乡郑垓村[17]12、东平县宿城镇王村[18]78、嘉祥县西十里铺[14]185、嘉祥县隋家庄[14]192、嘉祥县城东北五老洼满庄[19]72、76等地出土西汉晚期或东汉早期的石椁、石棺、墓壁和祠堂,其上刻画的乐舞百戏场景均具有代表性。

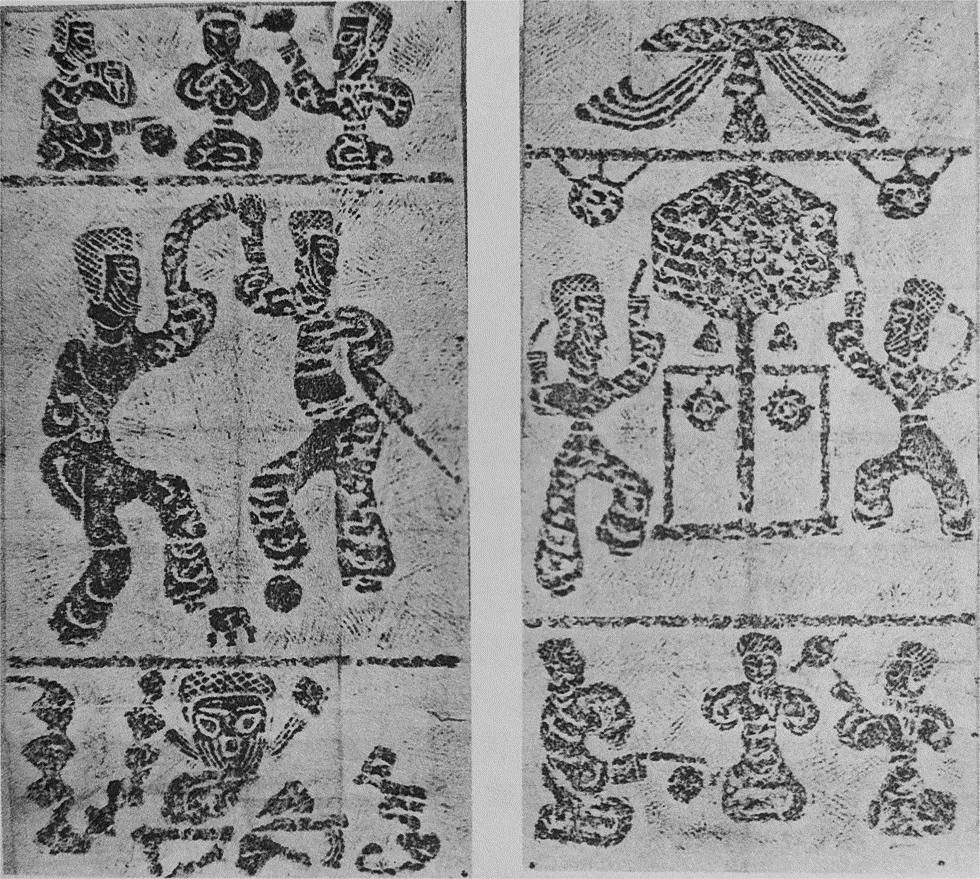

东汉中晚期小型乐舞百戏场景在各地大、中、小型画像石墓葬中均有较多刻画。特征较为显著的如陕西榆林市(图3)、绥德县、米脂县、神木县和靖边县等地出土较多墓室画像石,常见在一个格子中精心雕刻或一到两个或两三个表演艺人和墓主人,或者仅仅雕刻建鼓、击鼓人和墓主人等。但与西汉中晚期和东汉早期明显不同的是,在东汉中晚期的山东中南部、江苏北部、安徽北部、河南南阳、四川等地出土的大部分小型场景中,在一个画面上融建鼓、乐舞、杂技等于一体、演员多达十余位、表演内容多样化的乐舞百戏场景大量出现,这是两汉时期画像石乐舞百戏的场景内容与规模发展演变的表现之一。比较而言,东汉中晚期画像石乐舞百戏的场景内容与规模的一个最为突出的变化是,在不少大型画像石墓葬中,出现了演员众多的综合性的大型乐舞百戏场面。例如上述陕西米脂县银州镇官庄村出土二号东汉安帝时期的画像石墓,其后室南壁横楣石下栏刻画的是为西王母表演的盛大乐舞百戏场景:西王母面前一位细腰婀娜的舞伎表演盘鼓舞——地上摆放十个盘子,旁边鼓架上置一鼓。舞者体态轻盈,双脚踏盘,舞袖冠带飞扬,舞姿灵动飘逸。盘鼓舞图的右边雕刻助兴表演队伍形象,阵容强大,共十二人。上方五位舞伎“一”字排开,身着刀圭状燕尾袿衣,面向西王母跪地起舞;舞伎身后有一人表演柔术,身体轻灵,技艺高超。下方有五位跽坐说唱、鼓吹乐人,他们面向西王母,表演专注;五位乐人前有一鼓,鼓旁有一优人鼓腹甩臂[20]368、370、371。山东诸城县(现诸城市)前凉台村西出土东汉晚期的画像石墓室,在其过道雕刻的乐舞百戏场景中,共刻画有三十二个伎人。其中,乐队有二十一人,乐器有钟、鼓、竽、箫等;有三个舞蹈者起舞,一人踏鼓;百戏表演者六人,一老者左手执鼗鼓,为说唱者,另有抛刀、倒立者[21]14、15。诸如此类,进一步展现了东汉中晚期乐舞百戏场景的内容与规模、由简单到复杂的多样化发展面貌。

图3 《乐舞》(局部),榆林市榆阳区金鸡滩乡金鸡滩村出土,榆林汉画像石博物馆藏,图片来源:作者自拍

当然,两汉时期画像石乐舞百戏场景内容与规模的发展演变也并非泾渭分明:虽然西汉中晚期和东汉早期的乐舞百戏大部分为内容较简单的小型场景,但其中也出现了不少内容较多、场面较大的乐舞百戏场景。例如在上述河南唐河县湖阳镇新店村出土的天凤五年汉郁平大尹冯君孺人画像石墓中,两处乐舞百戏均为演员多达五至十余人的较大场景。山东微山县微山岛沟南村出土西汉宣帝至元帝时期的石椁墓,其中的石椁侧板右格乐舞图,整块石面雕刻建鼓、吹奏、舞蹈等八位演员的场面,这已不是简单的刻绘。山东梁山县前集乡郑垓村出土东汉早期的建鼓与乐舞图,其第一、二层的乐舞百戏场景中演员多达十余个,第二层建鼓与舞蹈场面展现了恢宏气势[17]12。河南南阳县(现南阳市宛城区)王寨出土东汉早期的画像石墓,其墓门北门楣背面雕刻有九人的奏乐伴唱图,两个主室门楣上雕刻十八位演员的乐舞百戏图,内容有吹奏竖管、鼓瑟、击鼓、伴唱、击建鼓、击镈钟、吹箫埙、女伎跳长袖舞和倒立、口吐火焰、抛丸等杂技表演形象[22]14(图4)。其他如四川宜宾出土弓字山崖墓,其中东汉时期石棺上的杂技图,整幅画面雕刻八位杂耍艺人的飞剑、跳丸、冲狭、倒立、口吐串珠、跪地击鼓等表演场面[23]37、44。四川永川县(现重庆市永川区)西北乡冰槽村出土东汉时期石棺,在其杂技图的一侧雕刻六人,自右至左他们分别在跳剑、倒立、跳丸、跳舞;左边两人,头戴冠,穿长服,手执便面。该幅画面艺术形象左右排列有序、疏朗,颇具气势[23]44。诸如此类,充分反映了汉代画像石乐舞百戏的场景内容与规模以及地域性、不平衡性和非统一性的发展演变过程。

图4 《百戏乐舞图》,王寨出土东汉早期画像石墓两主室门楣画像,图片来源:南阳汉画馆《南阳汉代画像石墓》,河南美术出版社1998年版

两汉时期小型乐舞百戏场景得以发展,其中最重要的原因是,民间石刻艺人在制作画像石墓葬系列图像时,为了尽可能完整表现现实生活、历史故事和神话传说等其他题材内容,或者基于墓主及其家属的经济状况,而在有限的石面空间中进行省略性或象征性的刻画。在石椁和石棺内外侧板、挡头上刻制图像,在有限的石板表面刻画人物众多、内容复杂的大型综合性场景是难以做到的。

东汉中晚期,在一处画像石墓葬或一座墓室中刻画多处乐舞百戏场景,充分反映了两汉时期乐舞百戏的广泛流行与发展。换句话说,虽然在东汉中晚期的一些大型画像石墓葬中,尤其是在同一墓室中雕刻多处乐舞百戏场景、二十人以上演员阵容同时演出的现象不是很多,但这些画像石却形象化地展现了东汉中晚期各地画像石墓葬中的乐舞百戏场景艺术表现的复杂性、多样性,以及趋于大场面刻画的发展倾向。同时,这也较为全面地展示了东汉社会生活中大型乐舞百戏表演形式——常常是由众多演员参与,集歌舞、吹奏、伴奏、伴唱、伴舞和各种杂技等为一体的娱乐方式——的发展情况。

二、乐舞百戏场景的刻画目的

汉代画像石上刻画的乐舞百戏题材内容,大致可归纳为社会生活类和仙境类。前者主要表现的是墓主生前娱人悦己等宴乐生活场景;后者主要表现的是以西王母或东王公等为中心仙境中的乐舞场面,其中前者在两汉时期刻画最多,后者主要刻画于东汉时期。实际上,这两类乐舞百戏的题材内容,都是汉代社会生活中的俗乐舞百戏在墓葬中的再现,有着表现墓主人生前的宴乐生活方式,希望死后能像生前一样继续享受歌舞娱乐生活,祈求升仙、长生不老等目的,同时,这也是画像石墓葬系列图像完整叙事的需要。但关于汉代画像石乐舞百戏场景的刻画目的,学界也有不同的说法。有学者认为:“汉代的乐舞百戏一是用于祭祀,祈求福祥,神灵保佑,功能是悦神;二是用于宴飨,为宾主助兴,延年益寿,功能是悦人。”“汉画乐舞百戏的娱人功能是汉代宴饮助兴习俗在葬俗中的反映”,“汉画乐舞娱神功能是汉代祭祀习俗在葬俗中的反映”。[24]78也有学者认为:汉画乐舞百戏“主要思想是为墓主人升仙服务,其功能是愉悦神灵”,“汉画中乐舞戏的娱神功能主要体现在对墓主人及其先祖的愉悦和对仙界神祇的祭祀娱乐两个方面”;“汉画乐舞百戏以祭祀娱神为中心目的,使乐舞百戏画像具有祭祀升仙的思想内涵”。[25]69-74学界的不同讨论,各有其理由。

笔者认为,汉代画像石上的乐舞百戏题材内容,大部分是表现墓主人生前的宴乐生活方式、希望死后如生前一样继续享受人间生活的愿望和升仙目的,只有少数乐舞百戏的刻画是出于娱神、祭祀的目的。据学者研究,汉代的乐舞有雅俗之分,“汉代的雅乐、俗乐是两种不同性质的乐舞,它们之间存在许多差别”,其中俗乐舞在汉武帝时期就得到了很好发展,皇室贵族、官吏、豪强地主等阶层对俗乐舞的爱好成为一种社会习俗。“迄今汉代画像石(砖)墓、壁画墓以及器物的纹饰图案上,都刻绘有许多汉代乐舞百戏的图像,正是这种习俗的具体反映。”[26]18、19另据汉代文献,西汉后期,贵族、官吏、豪强地主等阶层畜养乐舞百戏等俳优的风气极其盛行。《汉书》:“诸侯妻妾或至数百人,豪富吏民畜歌者至数十人,是以内多怨女,外多旷夫。及众庶葬埋,皆虚地上以实地下。”[27]720“方今世俗奢僭罔极,靡有厌足。公卿列侯亲属近臣,四方所则,未闻修身遵礼,同心忧国者也。或乃奢侈逸豫,务广第宅,治园池,多蓄(畜)奴婢,被服绮毂,设钟鼓,备女乐,车服嫁娶葬埋过制。吏民慕效,寖以成俗。”[27]82至东汉时期,这种社会风气愈演愈烈。画像石墓葬产生于西汉文景时期,墓主绝大多数是官秩二千石以下的太守、县丞等官吏和地方豪富等,这些中下层官吏和地主阶层,实际上是当时俗乐舞和杂技百戏风行的践行者与推动者。在事死如事生的厚葬社会风气中,把墓主生前的声色犬马、宴飨中的乐舞百戏表演场景刻绘于墓葬中是必然的。众多出土汉代画像石上雕刻了墓主人观赏乐舞百戏表演的场景,汉代石刻艺人常把乐舞百戏场景与厅堂楼阁建筑、迎宾、宴飨、庖厨、狩猎、车马出行等场景刻画于一处,出土随葬品中出现众多日常生活用品,诸如此类,都生动表现了墓主生前娱人悦己的生活方式,以及希望死后如生前一样继续享受人间生活的愿望。

在两汉时期的社会生活中,用乐舞百戏祭祖娱神,特别是表达升仙的思想目的是普遍存在的。汉代文献记载,早在西汉初年,刘邦就“吾甚重祠而敬祭”,汉“武帝初即位,尤敬鬼神之祀”[27]180、182,而且“民间祠有鼓舞乐”[27]186。汉哀帝建平四年“其夏,京师郡国民聚会里巷阡陌,设(祭)张博具,歌舞祠西王母”[27]263。可见,在汉代用乐舞演奏等方式祭天祀地、祭祖祀神等习俗,上至皇帝下至平民无不重视。同时,不少出土的画像石乐舞百戏与西王母、东王公等仙人形象被刻画在一起,也可见墓主人娱神升仙的目的。例如山东安丘市凌河镇董家庄村出土东汉晚期的画像石墓,其中室室顶北坡刻有百戏和禽兽图的浅浮雕:画面左上角雕刻二人对舞,均脚下踏鼓,居左者手持巾便面(可能为巾舞),左侧二人观看,右侧三人奏乐。舞蹈人的下面雕刻仙人玩六博、仙人跪坐、仙人举手球等形象。有橦戏,有人双手持竿,有双童爬杆,有横木倒悬者或倒立者,有单足倒挂者和双足倒挂者。右上角有一人作飞剑跳丸、三把剑和十一个球轮迴舞,周围数人跪坐观看。这个乐舞与各种杂技场景,说其表现墓主人娱神、升仙的目的是较为合适的[28]15。山东章丘市圣井镇黄土崖村东砖厂内出土东汉晚期的画像石墓,其墓门门楣正中一羊头形象下端两侧雕刻乐舞图,其中共有七个仙人在云中起舞,动作各异,显然这个乐舞场景也有娱神、升仙的功能[29]47。但从不少这类墓葬乐舞百戏场景的刻画表达方式看,其主要目的是表达墓主人希望升仙的思想和升仙的过程,而非具有愉悦祖宗或祭祀神仙的功能。例如前述临沂市吴白庄村出土东汉晚期的画像石墓,其前室西过梁东面雕刻肩生两翼的东王公,左右两侧各有一羽人吹洞箫和弹琴,画面上雕刻一带华盖的建鼓,长袖羽人踩鼓舞,一羽人敲鼓;前室北壁立柱东面上下四层画面中,雕刻一棵大树下一羽人手持钩形器、两羽人倒立和飞舞、仙人饲凤、三个仙人嬉兽等场景;中室北壁横额画面分上下两层,分别雕刻西王母、东王公、羽人起舞、仙人抚琴等场面。这三处乐舞百戏场景刻画意在娱神,但前室南壁中段、东耳室门额(图5)、前室北壁东墓室上横额三处所雕刻的乐舞百戏场景,显然表达的是墓主人生前娱人悦己的生活方式。所以,把整个墓葬图像联系起来看,其表达的应是墓主人生前宴乐、死后升仙的思想[12]47、48、50、52。陕西绥德县辛店公社(现辛店乡)延家岔村出土东汉章帝与和帝时期的画像石墓,其东壁亦即后室门面,在门楣画像石南部北半段,画像由北向南分为四组,其中第二组刻画三只虎牵引一朵云,云上置装饰有羽葆流苏的建鼓,鼓手在后击鼓,三只虎的前上方雕刻一人腾空倒立作燕飞状等场景。“该幅画(像)石部位与出行狩猎画前后相对,据建鼓羽葆,路幡铭旌,驾云乘风来看,断定这是一幅升仙图。”[30]236前所提及的陕西米脂县银州镇官庄村出土二号东汉安帝时期的画像石墓,其前室东壁横楣石上栏雕刻窍曲龙纹,下栏雕刻骑猎图,共五人,均向左狂奔,其中第四骑前面一伎人在云头上轻甩长袖,翩然起舞,骑后有一伎人手舞足蹈,一狐跨云朵朝舞者而去。但该画面上的第一位头戴武冠、手持缰绳而稳坐马背者应是墓主人,其后第二、四、五位骑者弯弓回身射箭和第三位头戴帻的骑者应皆为随从,其中第四位骑者拉满弓弦回射云梢上比肩飞奔的两只鹿,第五位骑者回首张弓射杀扑面奔来的猛虎,显然这又是墓主人生前生活方式的写照[20]368。该幅图像中艺术形象和场景设计创意独特,前室南壁横眉石下栏绘有“诸郡太守待见传图”、后壁南室横眉石下栏绘有“为西王母表演的盛大的乐舞百戏场面”(图6)。将整个墓室系列画像联系起来看,显然该幅骑猎图表现的是墓主人生前娱乐生活方式和死后灵魂升仙的过程。

图5 《乐舞车骑图》,吴白庄村出土东汉晚期的画像石墓东耳室门额画像,临沂市博物馆藏,图片来源:作者自拍

图6 《柳树、仙人执戟、西王母、乐舞、仙人出游图》(局部),米脂县银州镇官庄村出土二号东汉安帝时期的画像石墓后壁南室横眉石下栏画像,榆林汉画像石博物馆藏,图片来源:作者自拍

汉代在画像石上雕刻乐舞百戏场景的目的,也在于绝大部分画像石墓葬中系列图像制作的完整性叙事需要。也就是说,汉代民间石刻艺人在画像石墓葬的系列图像制作中,大多遵循表现墓主人生前的工作、事迹、行为、生活,死后灵魂升仙等思想主旨,因此每一幅图像都不是独立的符号,不能被孤立刻画,而各个图像之间是相互联系的,每一幅图像都是墓葬中系统性图像的有机组成部分。特别是在一些大中型汉代画像石墓葬系列图像制作中,一般都有一个或强调墓主人生前的事迹、行为、生活,或主要表达墓主人升仙的思想主题,围绕主题在墓葬中进行图像布局设计,表达墓主人生前娱乐和死后升仙的过程与愿望,所以刻画墓主人生前享受生活的宴乐和娱神悦仙、升仙的乐舞百戏场景,成为绝大部分画像石墓葬系列图像中必不可少的叙事环节,这在全国众多地区出土的画像石墓葬中可谓比比皆是。其中,像河南的南阳市辛店乡熊营村出土西汉晚期(或东汉早期)的画像石墓[31]8-17、南阳县英庄出土王莽时期(或东汉早期)的画像石墓[32]29、唐河县针织厂出土东汉早期的画像石墓[33]26-40、邓县(现邓州市)长冢店村出土东汉中期的画像石墓[34]17-23、密县打虎亭村出土东汉晚期的一号画像石墓[35],山东的沂南县北寨村出土东汉晚期的画像石墓、临沂市区吴白庄村出土东汉晚期的画像石墓、安丘市凌河镇董家庄村出土东汉晚期的画像石墓、济南市历城区全福庄出土东汉晚期的画像石墓[18]54等,这些出土较完整的、墓室所用画像石均在四十块以上,画像多达六七十幅,乃至百幅以上的大型画像石墓葬中的图像设计布局,尤具代表性。

由此可见,在全国范围出土的汉代画像石上刻画社会生活和仙境两类乐舞百戏场景,其目的主要是表现墓主人生前“妖童美妾,填乎绮室;倡讴(妓)(伎)乐,列乎深堂”[36]486的奢靡生活,表达他们渴望成仙、升仙,渴望死后在阴间、仙界仍像生前一样继续享受乐舞百戏等人间生活的理想与愿望。这也是在众多汉代画像石墓葬系列图像制作中,乐舞百戏场景不可或缺的重要原因。

三、乐舞百戏场景艺术表现的共性与地域性特点

汉代画像石乐舞百戏场景在墓葬中所处位置、画面构成、艺术形象刻绘、艺术表现思想与方法等方面,体现了诸多共性特征和地域性特点。根据各地众多有关两汉时期画像石墓葬的发掘清理报告和笔者的考察审视可知,乐舞百戏场景在墓葬中没有固定的刻画位置。两汉特别是西汉至东汉早期石椁墓中的乐舞百戏场景大部分位于石椁、石棺的内外侧板上,少数位于墓壁和门楣上。东汉时期祠堂上的乐舞百戏场景分别位于石祠侧壁、后壁和后龛等处;墓室中的乐舞百戏场景分别位于墓门门扉背面、立柱、前室墙壁、前室过梁、墓壁横额、中室顶坡、过道、主室与侧室门楣、中室门楣、墓主室门楣和墓后室后壁石等处。但从墓葬中系列图像的布局设计看,表现社会生活的乐舞百戏场景大部分与墓主人、厅堂、楼阁、宴饮、车马出行、狩猎等场景连接在一起;仙境中的乐舞百戏场景常与西王母、东王公等仙人活动相联系,这是汉代画像石乐舞百戏场景程式化艺术表现的普遍性特征。同时,无论刻画综合性的大型乐舞百戏场景,还是刻画较为简单的小型乐舞场面,民间石刻艺人都能巧妙营造一定的舞台空间:对一些综合性的大型乐舞百戏场景进行表现时,民间石刻艺人常利用一整块石面或石面的大部分空间,雕刻乐舞百戏表演活动和墓主人宴饮、观赏的情景,或者雕刻西王母、东王公等端坐、欣赏仙人表演的场面;在一些小型乐舞百戏场景中常采用单独一格来雕刻或者分层雕刻乐舞百戏表演活动,或者将伎人与墓主、仙人等置于同一场面。这是汉代画像石上的乐舞百戏场景刻画的共性特征之一。从画面构成形式看,在山东中南部、江苏北部、安徽北部、河南南阳等地出土的众多雕刻建鼓特征较为显著的乐舞百戏画面上,建鼓基本上都是作为主要艺术形象出现在画面的中心或主要位置,鼓座基本上都被雕刻为一只虎等形象,或者雕刻为两只对称共首的动物形象,两边的击鼓人基本上都被对称性地刻画为边舞边击鼓的状态,围绕建鼓和击鼓者等的左右、上下位置,分别安排吹奏、伴奏乐队,舞者,杂技表演等艺术形象。这是汉代画像石乐舞百戏场景艺术表现形式的显著特征。汉代画像石乐舞百戏场景的共性,也表现在艺术形象的写实性和装饰的图案化等方面。在各地出土的汉代画像石乐舞百戏中,对于大部分人物的面部和衣服褶皱、建鼓等乐器和百戏道具上的装饰花纹,以及厅堂、楼阁等建筑的瓦楞、柱子、柱础、斗拱、栏杆的造型与装饰纹样等,民间石刻艺人均尽可能模仿现实生活形态进行细致刻画,追求工整写实,力求逼真生动。同时,在山东中南部、江苏北部、安徽北部、河南南阳等地出土的乐舞百戏场景中,民间石刻艺人对在画面上占主要位置的建鼓的羽葆造型等,均不同程度地采用装饰图案化艺术表现手法,刻画一到两层或三层羽葆,并将其拉伸至画面的左右两边,或者将其弯曲至左右两边的下方,既使其统领画面,也力图使画面充满装饰美感。实际上,在系列汉代画像石图像中,乐舞百戏场景这种装饰图案化的艺术表现,既是较特殊的创意设计,也具有普遍性。

汉代画像石乐舞百戏场景艺术表现的地域性特点也是很明显的。在山东中南部出土的乐舞百戏场景中,西汉中晚期至东汉早期,总体上题材内容较为简单,建鼓等艺术形象刻画较为简略。例如上述济宁师专、兖州市农机学校、嘉祥县西十里铺、嘉祥县城东北五老洼满庄、嘉祥县隋家庄等地出土的汉画像石,其乐舞百戏场景尽管都刻画有击鼓人、舞蹈者、吹奏者和观赏者,不少建鼓的鼓座、鼓杆、羽葆和华盖等基本结构也较为齐全,具有一定的装饰特性,但整体场面和作为画面主体形象的建鼓结构及其羽葆装饰造型设计等,却体现了较为简洁的风格。东汉中晚期大部分画像石乐舞百戏场景呈现画面满密、艺术表现手法多样化、复杂化和强烈的装饰特性:在画像石上采用大半个石面,或者利用整个石面空间塑造综合性的大型乐舞百戏场景;在大部分乐舞百戏场景中,都是围绕建鼓上下、左右的对称性,把建鼓作为主要艺术形象来统领画面结构,或者依次雕刻击鼓者、演员、伴奏乐队、杂技和观赏者。诸如滕州市桑村镇西户口村[14]277、滕州市龙阳店镇[17]55、滕州市岗头镇西古村[17]64、枣庄市山亭区冯卯镇欧峪村[18]215、济宁城南[18]22、邹城市郭里镇高李村[37]25、26(图7)等地出土的祠堂、墓室等画像石上,在乐舞百戏场景设计中,民间石刻艺人几乎都是将建鼓杆及其羽葆等艺术形象,采用“十”字形结构,连接上下、左右的分格画面和各个视觉艺术形象,既起到了画面装饰设计的骨骼作用,也体现了鲜明的图案化装饰效果。这是其他地区较少出现的艺术表现形式。江苏徐州等地出土的汉画像石乐舞百戏场景,东汉早期的题材内容、建鼓等艺术形象和场景刻画也较为简单。虽然大部分画面上围绕建鼓或多或少对称性地设计雕刻艺术表演和观者等艺术形象,建鼓在画面中处于统领地位,画面装饰感较强,但总体上画面较为简单。东汉中晚期的大部分汉画像石画面构成进一步满密,建鼓在画面中的统领作用及其羽葆等的装饰性进一步增强,整体画面表现出朴实、古朴、粗放、雄壮、写实和装饰性等艺术风格,但综合性的大型乐舞百戏场景刻画较少。安徽淮北、宿州和萧县等地出土的乐舞百戏画像石场景,大部分画面也以建鼓为中心展开,突出建鼓、击鼓人形象和其画面的统领作用与装饰性,总体上与苏北如

图7 《建鼓、乐舞、杂技图》,邹城市郭里镇高李村出土,邹城市博物馆藏,图片来源:作者自拍

徐州等地的乐舞百戏场景具有一定的相似之处,即体现了饱满、朴实、粗犷、古朴、典雅、雄壮、写实和装饰性等多样化特点。但其地域性特点亦较为明显。诸如淮北市杜集区石台镇程村、相山区、北山乡等地出土东汉中晚期小祠堂上的乐舞百戏图,均采用上层雕刻建鼓、击鼓人,下层雕刻吹奏、舞蹈等场景的构成方式,其中建鼓和击鼓形象尤为突出(图8),形成皖北地汉代画像石乐舞百戏场景布局设计的突出特点。在河南南阳等地出土的大部分乐舞百戏场景中,有些画面上建鼓也是主要的艺术形象,建鼓两边对称性地设计刻画且舞且鼓的击鼓人和其他演员形象,总体上体现画面疏朗、造型简略、线条细流畅、形象写实夸张、装饰性较强等特点。但与山东中南部、苏北、皖北等地区有所不同的是,很多画面不是围绕建鼓艺术形象展开设计,建鼓统帅乐舞百戏画面的现象较少;同时,建鼓等装饰设计较为简单,绝大部分仅仅刻画鼓座、建鼓和羽葆,尤其是羽葆造型绝大部分是象征性刻画,显著展示了河南南阳等地出土汉代画像石乐舞百戏场景的艺术表现特征。四川的乐舞百戏题材画像石内容与其他省区的基本一致,其中以杂技表演形象最多,也是其乐舞百戏题材内容的显著特点。总体上看,四川的乐舞百戏题材画像石画面空间疏朗,人物艺术形象刻画突出,尤其不像山东等地的画像石那样画面艺术形象安排得很满密,装饰性较强。此外,在四川的汉画像石的乐舞百戏场景中,虽然也有鼓类乐器,但不是主要的和统领画面结构的艺术形象;从场景规模看,大型综合性场景很少。在陕西榆林市、绥德县、米脂县、神木县和靖边县等地,除少数大型综合性乐舞百戏场景外,小型场景较为突出。民间石刻艺人采用“图像剪贴式”艺术制作手法,常在一个格子内象征性地简单雕刻舞伎舞蹈或俳优杂技、墓主人等艺术形象,画面刻画精致,装饰图案化设计特征显著。但建鼓不是画面的主体形象,而主要突出的是乐舞伎人和墓主人等艺术形象。

图8 《建鼓舞》,淮北市博物馆藏,图片来源:淮北市文化旅游体育委员会《淮北市汉代画像石图录》,黄山书社2016年版

从上述各地出土汉代画像石乐舞百戏场景刻画特点可见,其中的建鼓造型、装饰差异性最为显著:在山东中南部、江苏北部、安徽北部和河南南阳等地区出土画像石乐舞百戏场景中,很多画面特别强调刻画建鼓艺术形象。强调建鼓艺术形象塑造,与建鼓的发展历史和建鼓等鼓类在乐舞百戏中的重要作用有关。文献记载,早在商代建鼓即已产生。“商楹鼓。诗商颂曰。置我鞉鼓。”“隋音乐志曰。建鼓。商人柱贯之。谓之楹鼓。近代相承。植而贯之,谓之建鼓。盖商所作也。”[38]70建鼓在汉代宫庭与民间乐舞百戏活动中尤其常见,所谓“蹑节鼓陈,舒意自广”[39]49,建鼓等各种鼓类成为乐舞百戏活动中不可或缺的乐器,在全国众多地区出土的汉代画像石乐舞百戏场景中,建鼓都是突出的艺术形象。在乐舞百戏活动中强调建鼓艺术形象刻画,也可能与民间石刻艺人采用通感修辞艺术表现手法有关:他们在乐舞百戏画面上强调建鼓等乐器刻画,带有把音乐这种听觉艺术图像化地表现出来的思想意图。

汉代画像石乐舞百戏场景艺术表现的地域性差异,也与各地区的墓主人生前对音乐或舞蹈艺术的偏好有一定的关系。即是说,有的墓主人可能生前偏爱音乐或舞蹈艺术,便在死后刻画随葬。例如河南方城县东关出土东汉中期的画像石墓,其南门北扉背面的踏鞠舞图和南门南扉背面的鼓舞图,分别雕刻埙、排箫、鼗鼓、班鼓、建鼓、锣、铃等乐器。其中,南门南扉背面画面中间雕刻一架建鼓,下有方形鼓虡,内系两个大锣,其上竖立一建鼓,鼓下垂双铃,鼓上为簨,簨的两端悬挂筛锣,鼓的上端雕刻四条向左右两边飘扬的羽葆,最上端雕刻华盖;鼓两旁有两个舞伎,束腰紧身,皆双手执桴,且鼓且舞[40]70、71(图9)。显然,雕刻者在该幅图像中着重强调的是音乐表演的多样性和重要性,这可能与墓主人生前喜爱音乐有关。也有的墓主人可能生前不喜好乐舞百戏,故而墓葬建造时不刻画乐舞百戏场景。据笔者目前掌握的各地出土汉代画像石墓葬发掘报告等资料可知,山东的18座画像石墓室、河南的23座画像石墓室、安徽的4座画像石墓室、江苏的2座画像石墓室、山西的2座画像石墓室,其中均未刻画乐舞百戏场景,这也是汉代画像石乐舞百戏场景地域性差异的表现之一。

图9 《踏鞠舞和建鼓舞图》,方城县东关出土东汉中期的画像石墓南门北扉背面和南扉背面画像,图片来源:南阳市博物馆、方城县文化馆《河南方城东关汉画像石墓》,《文物》1980年第3期

四、结语

在全国范围内出土汉代画像石上,乐舞百戏场景均有不同程度的刻画,题材主要有表现墓主人生前宴乐生活类和幻想仙境类,其中前者是刻画最多的一类。这两类题材刻画的内容都很丰富,上述各地画像石上刻画的各种乐器、演唱、舞蹈和杂技等百戏形象,以及厅堂、楼阁等建筑和墓主人等观赏者形象,仅是较为常见和较为显著的部分。实际上,在绝大部分画像石墓葬中,两汉时期社会生活中出现的各种乐舞百戏的类型、规模、样式、表演形态和表演场所等都有刻绘,表现的都是两汉社会生活中的俗乐舞与杂技百戏。从西汉中晚期到东汉时期,画像石上雕刻的乐舞百戏场景内容、规模类型,由简单到复杂,由小型到大型,进而由一座墓葬中刻画一至两三处到刻画多处,这种发展演变的轨迹很明显。尤其是东汉中晚期众多综合性大型乐舞百戏场景的出现,一方面是画像石图像刻绘由早期的不成熟到中晚期的成熟发展演变的结果,另一方面是由两汉时期社会经济、风俗礼仪、升仙迷信、厚葬风气、生活方式的变迁所致。从西汉中晚期到东汉晚期,众多小型乐舞百戏场景的存在与发展,与汉代民间石刻艺人因材施艺、地域性的精致化刻绘、审美习惯和消费者的经济状况等因素都有一定的关系。在汉代画像石上镌刻乐舞百戏,其原因既有展示墓主人生前宴乐歌舞等生活方式、希望死后能像生前一样继续享受人间生活的思想愿望,也有娱神悦仙、渴望成仙的理想与想象。但无论是展示墓主人生前的宴乐生活方式,还是有着祭祀升仙、希望长生不老的目的,实际上都是生者寄托对死后的理想与愿望。也就是说,乐舞百戏场景作为汉代画像石墓葬系列图像中的一个片段,它与画像石墓葬及其系列图像制作的总体目的是一致的:既是汉代人对自身生存生活价值的肯定,也是他们对死亡恐惧心理的抗拒与自我心灵慰藉;既是汉代人对丧葬社会习俗的正视与尊重,也是他们对死后升仙和仙境生活的向往。由此,笔者认为,研究汉画像石乐舞百戏的功能目的,不应完全依赖文献记载,或者凭借想象臆断,而应全面审视和具体深入分析汉代画像石墓葬及其系列图像,结合文献记载进行全面把控和综合研究,方能更好把握其刻画的本来目的。

各地出土汉代画像石上的乐舞百戏场景的艺术表现形式、艺术表现手法和艺术表现思想是多样、复杂的,其共性特点,既是汉代画像石墓葬系列图像制作的共性体现,也是不同地域民间石刻艺人艺术创作思想观念、审美情趣以及画像石消费者的思想观念、审美趣味的共同体现。各地出土汉代画像石乐舞百戏场景的地域性差异,主要体现在人物与场景塑造、建鼓与羽葆造型、画面布局设计和装饰性艺术表现等方面。即是说,各地民间石刻艺人分别采用不同雕刻手法进行艺术创作:有的人物与场景刻画较为复杂,有的则较为简单,有的强调整体画面的装饰图案化艺术表现;有些建鼓羽葆艺术形象较大而能统领画面,有的特别强调装饰性,体现鲜明的地域特色。地域性差异产生的原因很多,其中各地民间石刻艺人的艺术创作思想观念、审美趣味、雕刻方法、使用粉本的差异性等都是主导性因素。特别是各地出土汉代画像石上的乐舞百戏画面,都不同程度地体现了装饰图案化的艺术表现特点。强调装饰图案化的艺术表现,主要目的是增强画面的美观性,同时也是汉代画像石系列图像装饰图案化的显著表征。换句话说,乐舞百戏画面的装饰图案化与画像石的整体装饰性是一脉相承的:画像石本身既是墓葬建筑构件,也是一种装饰材料,虽然其上雕刻的系列图像具有鲜明的绘画特性,但总体上并未完全脱离装饰图案化刻绘。因此,各地出土汉代画像石上的乐舞百戏场景均具有一定的装饰图案化特性,只是有的装饰性较强,有的则不太明显。

汉画像石乐舞百戏的类型、内容和场景规模的演变,形象化地再现了两汉社会生活中不断发展变化的乐舞百戏的类型、规模、表演形态和宴乐生活方式,同时也展现了两汉社会生活中乐舞百戏演出的舞台环境与道具——厅堂、楼阁、庭院、舞台空间设计、乐舞百戏表演的道具,一定程度上说,它们是中国早期戏剧表演艺术的雏形展现。