地质雷达在黄竹山隧道检测中的应用

2024-01-12江锋

江 锋

(福州路港交通工程试验检测有限责任公司,福建 福州 350000)

隧道是高速公路在建设和运营中不可或缺的构造物和节点工程,在减少施工量、优化施工路线以及保护周边环境等方面发挥着重要作用。然而,隧道往往处于复杂的地下条件,属于隐蔽性工程,在施工过程中衬砌质量往往无法准确地检测,隧道衬砌的钢筋布置、衬砌的厚度以及衬砌内部脱空等的检测尤其困难,这会造成隧道在竣工后的长期运营过程中有发生大变形及失稳的风险,严重时甚至会造成隧道拱部坍塌等工程事故。因此,如何客观并准确地评价隧道质量是目前工程领域重点关注的方向。地质雷达在隧道质量检查方面的应用受到了众多工作者的青睐,但是在实际检测过程中常常会被各种外在或内在因素干扰,如毛刺噪声、直接耦合波、检测设备质量参差不齐以及检测人员技术水平各不相同等,这严重地影响了隧道质量检测结果的精确度和可信度。因此,文章通过对雷达扫描图像上信息的提炼与分析,可以较为快捷和准确的识别隧道病害类型和位置。这对隧道质量的评定与病害的处理具有重要的实际意义。

1 工程概况

黄竹山隧道为分离式隧道,在起点和隧道出口均位于直线段,洞身位于左右线均为R=1500 m的曲线段。本合同段起点桩号为YK99+128,设计标高为414.205 m 出口桩号为YK103+362,设计标高为352.250 m,长4 234 m,纵坡分别采用-1.3%/4 234 m(桩号前进方向上坡为正,下同);左洞起点桩号为ZK99+128,设计标高为414.205 m,出口桩号为ZK103+387,设计标高为350.191 m,长4 259 m,纵坡分别采用-1.3%/4 259 m。

2 检测原理及方案

2.1 检测原理

地质雷达在隧道质量检测方面得到了广泛的应用,不但可以提升隧道质量还可以加快工作效率。地质雷达无损探测技术实际是通过发射一系列高频电磁波,根据返回的电磁波信号进行数据处理和分析的过程。在此过程中,信号控制器和天线装置在无损检测中不可或缺。控制器产生可控高频电磁波信号并通过天线装置向检测区域发射,在隧道中的衬砌或其他介质(围岩)中传播,在传播过程中电磁波遇见裂缝或空洞等情况的时候,电磁波信号会发生折射,然后天线装置会将返回的电磁波重新收集起来,通过软件将波信号显示在屏幕上并转换成数字存储起来有助于后续分析。以此对隧道质量问题逐步进行检测。

2.2 检测设备及参数

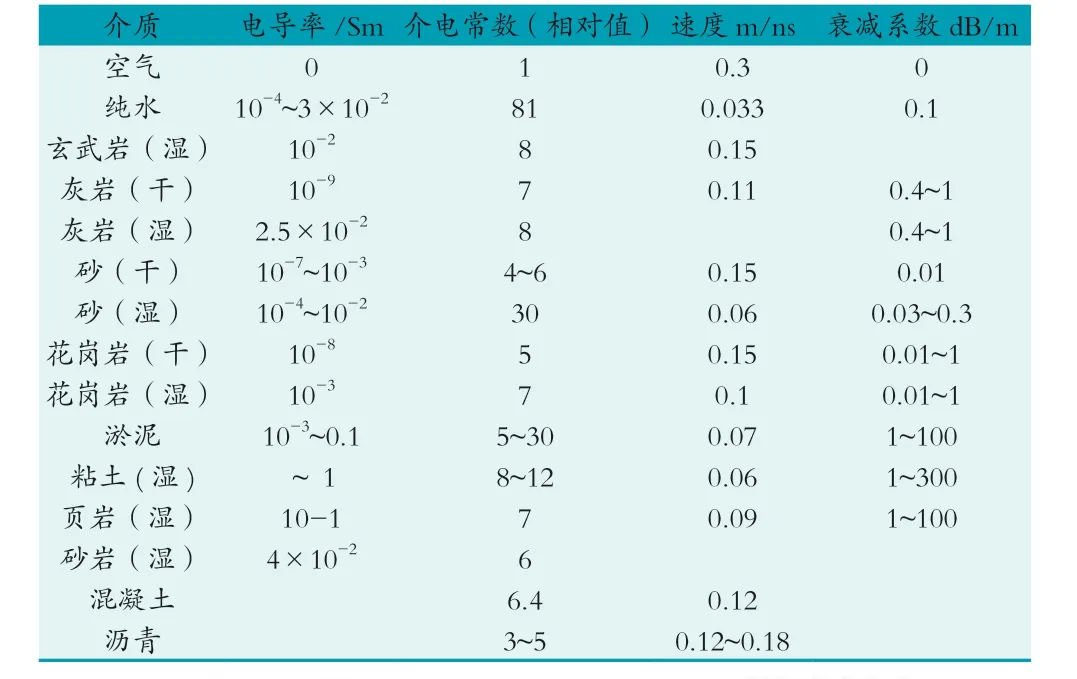

利用美国瑞科仪器有限公司生产的SIR-3000 型地质雷达进行本次的隧道质量检测。其中天线装置为3101A 型、中心频率2 GHz、分辨率为5psec 以及探测深度为75 cm。表1 中给出了相关介质的相对介电常数。

表1 相关介质的相对介电常数

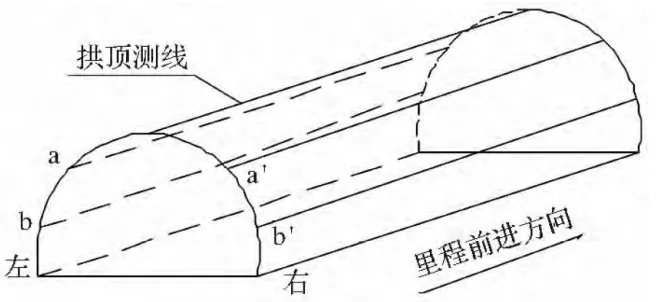

2.3 检测方案

选取黄竹山隧道中二次衬砌为检测对象。如图1所示一共布设了5 条雷达测线,a、a'两条雷达测线布置在两侧拱腰处,b、b'两条雷达测线布置在两侧边墙处,剩下一条测线布置在拱顶处。其中需要提到的是,两侧拱腰处的雷达测线(a、a')由于隧道现场各种因素影响造成实际布线布置略高于图1 中所标的位置。在整个检测过程中对出现异常波信号的检测位置进行加密,现场复测,确保数据的准确性。

图1 隧道纵向雷达测线位置示意

2.4 检测数据处理

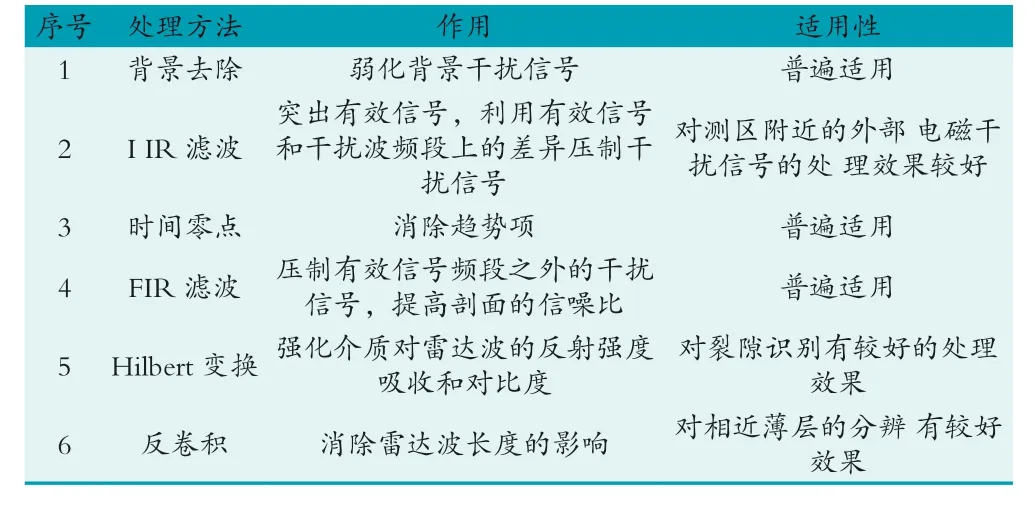

超高频、宽频带电磁脉冲技术在地质雷达中得到充分应用,它主要通过接收反射回来的电磁波信号进行数据分析。检测时,电磁波的频带通常设置较宽,这是为了获得更多的数据,收集的信号不可避免地受到隧道环境或雷达本身的干扰,造成数据失真。因此,为了获得准确的检测结果就必须对初步测定的数据进行优化,对偏差较大的数据进行剔除,对繁复的数据进行适当的简化。这一过程往往是由专业人士进行的,他们需要对噪音信号进行剔除以排除干扰信号,从而使有效信号更加准确。同时增强分辨率显示反射波的清晰度,尽可能地提取有用信息。

本次检测获得的数据通过专业软件(REFLEXW V5.0)进行数据处理。处理过程包括数据提取、距离归一化、背景消除、一维滤波、直达波时间校正、能量增强或减弱、二维滤波、巴特沃斯带通滤波。数据处理方法见表2。

表2 地质雷达数据常用的处理方法

3 黄竹山隧道雷达图像判释

3.1 衬砌空洞的识别

无损探测技术在对隧道中脱空区的检测具有十分重要的意义。在隧道施工中,当衬砌背后的回填体质量不满足规范时,围岩与衬砌之间会产生一定距离的裂隙。然后当电磁波在穿过空气和混凝土界面时,由于两者之间的介电常数存在较大的差异,电磁波在穿过两者之间接触界面时的反射信号就存在明显的特征,特别当脱空区域较大时,雷达图像中所显示的围岩界面将更清晰。

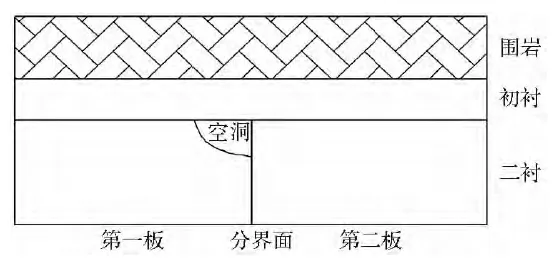

如图2 所示,隧道中围岩在通常处于较为复杂的地质条件,如隧道跨度大、围岩等级差以及应力环境改变后围岩逐渐劣化等。这使得隧道中的围岩界面由于工人的超挖欠挖形成锯齿状。还有就是,作业人员未利用喷射混凝土对围岩的裸表面找平,就直接对初衬进行喷射施工,导致初衬与围岩之间由于含有杂物或温度差而形成一些小面积的连续空洞,留下严重的隐患。其次就是,二衬的施工工艺与一衬不同,采用的是泵送混凝土工艺,当模板搭接不规范时,容易在新旧混凝土的接缝位置的拱顶形成三角空洞。

图2 二衬空洞位置图

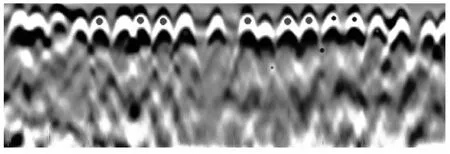

如图3 所示,二衬空洞的雷达扫描图的左右两侧差异较大,左侧圈出位置附近呈条带装为无钢筋的Ⅲ级围岩,右侧图像呈无规则波动状,展示了带有钢筋网片的IV 级围岩。圈内黑色条纹和白色条纹十分明显,此为接缝处的一块二衬空洞。

图3 二衬空洞扫描图

3.2 二衬中钢筋的识别

黄竹山隧道二衬施工中,钢筋网片为螺纹钢,直径25 mm,间距250 mm,纵横搭接依次绑扎而成。图4 为二衬钢筋扫描图像,而高频电磁波在混凝土中的传播速度快于在钢筋,依据波速的差异,先到达界面的波会发生反射从而与后到达的波形成叠加,在图像上呈现月牙形特征,之后可以根据图像利用其中完整反射波在长度方向上的分布计算出二衬内部的钢筋间距。

图4 二衬钢筋扫描图

3.3 二衬厚度的判定

在隧道衬砌中将地质雷达技术的关键点与实际操作要求有效地结合起来对二衬混凝土厚度进行无损检测是必要的。围岩不同于一次衬砌和二次衬砌,它们之间具有不同的物理性质、作用方式以及介电常数。其中一次衬砌和围岩介电常数更大,虽然反射波幅值有较大的增加,但是分辨率却较大的减小。其中,高频电磁波不但会在各结构层的分界面发生反射,而且电磁波在混凝土中的传播速度可以被测出。利用相应的公式,根据电磁波在不同结构层(衬砌或围岩)电磁波传播的时间差和速度差,可以获得隧道结构层混凝土和结构层的厚度。若一衬与二衬之间填充物出现质量问题,会在分界面形成一定间隙,则可从地质雷达图像直接确定二次衬砌的厚度。若衬砌混凝土与喷射混凝土之间存在较少的间隙时,则电磁波通过两种结构的界面时不会有反射波,在图像中界面无不规则形状出现。地质雷达电磁波通过发射天线发射后,通过反射波特征判断衬砌质量。反射回来的电磁波根据传播过程中接触的介质不同,被接收时存在先后顺序,分别是空气直达波、二衬表面的反射波及一衬与围岩接触面的反射波。在隧道工程中,根据反射波的强弱可以在一定程度上反映衬砌的质量。一般情况下,围岩与衬砌之间如果接触良好、贴合紧密而没有明显脱空的情况下,图像上反映出的反射波则越不明显,反射界面也就越不清晰。反之,围岩与衬砌之间如脱空严重,则反射界面则十分清晰明显。其中一次衬砌与二次衬砌之间和一次衬砌与围岩之间形成的界面上反射回来的信号波一般较弱。虽然一级衬砌与二次衬砌之间的分界面始终会存在不同程度的扰动,但反射波无较大波动。

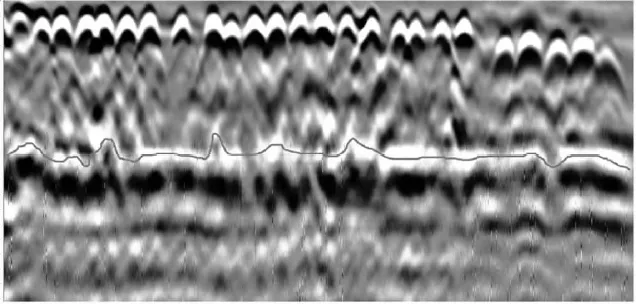

雷达反射波在二次衬砌和一次衬砌交界处一般具有两种特性。其中第一种是波的高低频率有很大的不同;另一种是二次衬砌与一次衬砌之间贴合不密实,有空气间隙,则反射波图像明显,月牙形叠加信号较强。图5 中可以清楚地观察到一衬和二衬的分界面,根据分界面位置的垂直距离可判断出二次衬砌的厚度。

图5 一次衬砌和二衬交界图

4 结论

以黄竹山隧道为例,不但详细介绍了地质雷达在隧道检测中的主要有参数和工作原理,而且还总结了数据处理的过程和方法。同时利用地质雷达检测技术充分结合隧道实际情况设定了5 条雷达测线分别从钢筋网间距、衬砌空洞和二次衬砌厚度等几个方面进行了应用。利用雷达波在各种介质界面上表现出不同的特征以及反射波不同波形特点,可以准确地判断不同目标的位置、大小和分布等特征,定量地分析了隐性病害特征。这对公路隧道的检测和防治具有重要的实际意义。