基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学:理念与实践

2024-01-11宋毅宁

宋毅宁

[摘 要]在人工智能和信息通信技术重塑外语教学的新时期,课题组将积极心理学中的心流理论引入大学英语听说线上教学过程,以推动学生在线上实现沉浸式体验和深度学习。在对心流理论和相关研究进行深入探讨的基础上,课题组构建了基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学模式,并以教学案例详细阐述了该教学模式在线上教学三阶段的应用过程。问卷调查结果表明该教学模式有效促进了学生心流的产生,尤其是在“明确的反馈”“清晰的目标”和“享受的体验”三个维度上的效果最为显著。

[关键词]心流理论;积极心理学;大学英语听说;线上教学;沉浸式体验

[中图分类号] H319 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)18-0052-04

随着“互联网+”理念的盛行以及人工智能和信息通信技术的发展,加之新冠疫情的冲击,线上教学正在重塑高等教育的未来。2022年7月,时任教育部高等教育司司长吴岩在以《锻造中国“金师”》为题的报告中就指出“教育数字化是新的教育生产力”[1]。然而,线上教学也存在着受制于网络环境、互动效果难以保障、学习易流于浅层等弊端。在此背景下,积极心理学领域的心流理论为学生在线上实现沉浸式体验和深度学习提供了崭新的思路和方法。本研究尝试将心流理论融入大学英语听说线上教学过程,以期帮助学生在线上学习中聚焦学习任务,增强沉浸体验,降低听说焦虑,进而深度挖掘学生的学习潜能,提升学生的控制感﹑满足感和创造力。

一、理论基础

(一)心流概念

积极心理学奠基人﹑美国芝加哥大学教授米哈里·契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)于1975年首次提出心流理论(Flow Theory,也称“沉浸理论”)。他将个体在活动中全身心浸入的状态称为心流(Flow),这种正向的心理体验就是“心流体验”(Flow Experience)。米哈里认为活动中个体面临的“挑战(challenge)”和自身的“技能(skill)”是产生心流的两个重要因素,只有在技能与挑战达到平衡时个体才能进入心流状态[2]。著名运动员谷爱凌在为《纽约时报》撰写的文章《我承认,我爱上了恐惧》(I Admit it. Im in Love With Fear)中就描述过类似的体验:“对安稳完成动作的自信和对即将到来的未知体验的兴奋,这两者之间那种摇摇欲坠的平衡让我欲罢不能[3]。”

(二)心流状态及量表

1990年,米哈里提出心流状态的九个心理特征,每个特征分别代表心流体验的一个维度[4]。Novak﹑Hoffman和Yung将这九个因素进一步归纳为前提﹑特性和经验的结果三组,其中挑战与技能平衡﹑清晰的目标﹑明确的反馈是心流产生的前提,行动与意识融合﹑全神贯注于当前的任务﹑控制感是心流状态的特性,自我意识的丧失﹑时间的变换和享受的体验是经验的结果[5]。这九个心理特征奠定了心流状态量表的理论基础和结构框架。Jackson和Marsh根据定性研究结果编制出《心流状态量表》(Flow State Scale,FSS)和《特质心流量表》(Dispositional Flow State Scale,DFS)。FSS用以测量个体在特定情境下活动结束后即刻的心流状态,数据要在活动结束后一小时内进行收集[6]。DFS则主要用来评价个体在特定情境中体验到心流状态的一般倾向性,因此数据需在活动结束之后间隔一段时间再进行收集[7]。Jackson和Eklund于2002年修订了两个量表,开发出《心流状态量表-2》(Flow State Scale?2,FSS?2)和《特质心流量表-2》(Dispositional Flow State Scale?2,DFS?2)[8]。在大量研究的基础上,FSS?2和DFS?2被认为具有良好的结构效度,可作为研究心流状态可靠且有效的测量工具。

二、研究设计

(一)研究问题

结合应用型本科高校线上教学的实际情况,本研究的具体研究问题包括:

1.如何构建和应用基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学模式?

2.在该教学模式下学生的心流体验如何?

(二)研究对象和研究工具

研究者选取华北某高校非英语专业二年级两个二合班作为研究对象,共计139人。这两个班级的大学英语听说4课程由研究者本人全程采取线上教学的方式授课,所有听说活动均在线上完成,使用教材为《新视野大学英语视听说教程4(第三版)》。针对研究问题,本研究使用的研究工具主要包括由研究者设计和编写的《线上听说活动心流体验调查问卷》和数据分析软件SPSS 25.0。

三、基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学模式的构建与应用

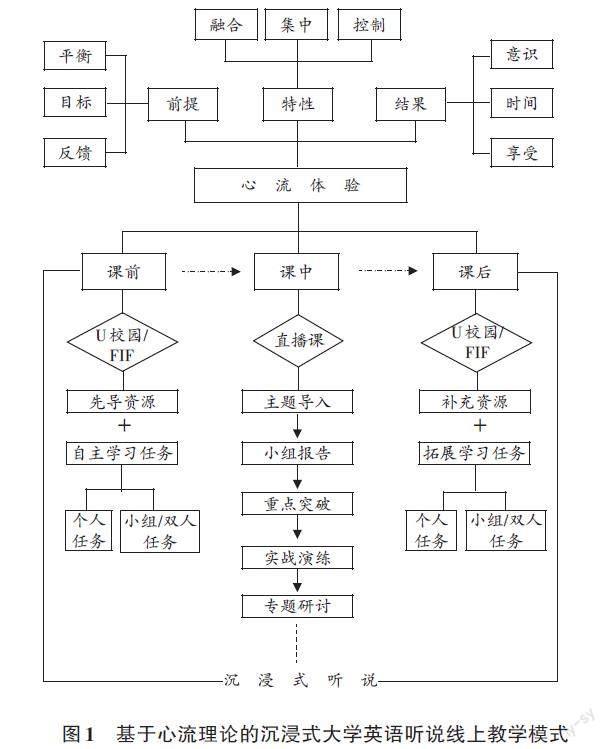

研究者首先将大学英语听说线上教学过程划分为课前﹑课中﹑课后三个阶段,在课前和课后阶段主要依托Unipus旗下的智慧教学云平台U校园(以下简称U校园)和科大讯飞研发的FIF口语训练系统(以下简称FIF)两大线上学习平台对学生进行听说训练,课中阶段主要通过企業微信进行直播授课。线上教学三阶段所涉及的所有听说活动,包括教师自行设计的听说任务以及在U校园或FIF上选取的听说练习均以心流理论,尤其是心流体验的九个维度为导向。基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学模式的基本流程如图1所示。研究者将以第三单元“Discovering your niche holiday”为教学案例,具体阐述该教学模式的应用过程。

(一)课前阶段

课前教师提前发布下一单元的自主学习任务单,并在U校园上传先导资源。自主学习任务分为个人任务和小组或双人任务。个人任务主要是教师在U校园和FIF上精选的听说练习。小组任务以小组讨论为主,教师根据单元主题设计讨论话题,由各小组课前自行组织线上会议完成讨论。第三单元的小组讨论话题包括:“(1)What does a niche holiday refer to? (2)Can you cite some examples of niche holidays? (3)What do you think makes niche holidays increasingly popular?”。教师在任务单中还会罗列出学生需要自主预习的词汇﹑短语和文化点,提醒学生提前查阅相关信息,做好知识储备。

(二)课中阶段

课中阶段由五个环节组成。首先,教师通过音频﹑视频﹑图片等多模态手段引导学生进入沉浸式学习情境,如教师以世界各地网友由于不能外出度假而想出的居家度假(staycation)妙招的创意短视频导入第三单元。接下来教师与三个小组进行直播连线,各小组依据课前初步讨论结果进行口头报告,师生以此为基础展开更为深入的互动交流。针对第一个讨论话题,教师启发学生可以从单词niche着手,推断niche holiday的具体含义。niche本义是壁龛,最早指宗教建筑上排放佛像的小空间,现多指安置在墙壁内的小阁子,常见表达niche market指的是有自己特定的需求、目标顾客和产品的小众市场﹑缝隙市场。因此可将niche holiday解读为中文的小众假期,也可音译为利基假期。学生围绕第二个问题列举了诸多热门的利基假期,教师对此予以肯定并补充更多的利基假期形式。最后师生共同总结出利基假期从“小众”走向“大众”的主要原因。第三环节是教师根据U校园反馈的学生在课前练习中的答题情况,针对易错点和薄弱环节进行的精听精讲。下一环节对应教材中的实战训练模块,教师在该环节对长对话﹑篇章﹑短文填空等考试常见题型进行深度剖析,并注重融入解题策略和技巧。最后是教师围绕热点话题开辟的专题研讨板块,作为课堂教学的有机补充。如教师围绕第三单元主题设计了专题研讨“利基旅游全攻略”,与学生共同探讨利基旅游作为一种新兴旅游方式在中国的发展前景、利基旅游与学生所学专业的结合点以及如何响应国家“大学生创新创业”号召深度开拓利基旅游市场等问题。

(三)课后阶段

课后教师继续发布拓展学习任务单,在U校园上传补充资源以及时巩固学习成果,学生还可通过观看直播回放的方式查漏补缺,完善笔记。针对第三单元,教师在FIF上选取了三组与单元主题契合的情境化听说练习供学生模仿跟读。从词汇学习﹑句型操练到实战对话,从计划出行﹑预订酒店到景区观光,学生足不出户就可在仿真技术模拟的交际场景中身临其境体验一番“云旅游”,并可即刻获得系统评分和个性化反馈报告。双人任务由学生两两组队进行角色扮演,一人扮演有私人定制利基旅游需求的客户,一人扮演旅行社的旅游顾问,两人通过不少于十个话轮的对话协商出客户心目中理想的主题深度游,并将双人对话录音上传U校园。

四、问卷结果与分析

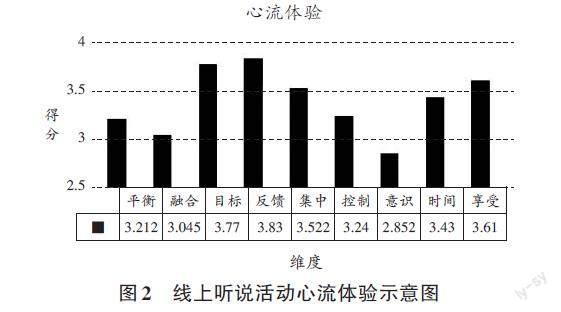

本研究所使用的《线上听说活动心流体验调查问卷》主要在Jackson和Eklund修订的《特质心流量表-2》(DFS?2)基础上改编而成[8],共包括四个单选题和三十六个李克特五级量表题。单选题涉及研究对象的基本信息,李克特五级量表题涵盖心流体验的九个维度,每个维度下设四个题项。量表题要求研究对象根据其在线上听说活动中体验到题干所描述心理状态(如“我能够完全集中注意力”)的频率在“从不”“很少”“有时”“ 经常”“总是”五个选项中选择与其体验最匹配的一项。由于倾向性测量要在活动结束后间隔一段时间进行,研究者在大学英语听说线上课程结束一周后通过在线调查工具调查派向研究对象发放调查问卷,共收到问卷139份,其中有效问卷139份,回收问卷有效率为100%。研究者根据研究对象在李克特五级量表中的作答情况进行计分统计,从“从不”到“总是”五级分别计1~5分,首先计算出所有研究对象在每个题项的平均分,再将各维度下设的四个题项的平均分相加取平均值得到各维度的分数,满分5分。

(一)整体情况

如图2所示,研究对象在心流体验的九个维度上的平均得分均超过2.5分,其中最高分3.83,最低分2.8525,分值排前三名的分别是第四维度“明确的反馈”﹑第三维度“清晰的目标”和第九维度“享受的体验”,排末位且平均分唯一低于3分的是第七维度“自我意识的丧失”。

(二)各维度情况

1.挑战与技能平衡(Challenge?skills balance):该维度指个体在活动过程中自身所具有的技能与活动的难度达到同一水平,这是心流产生的前提。绝大部分学生对这一维度的反馈持肯定态度,如在题项“我在任务中遇到了挑战,但我相信自己的技能能够应对这一挑战”中,分别有41.73%﹑40.29%和9.35%的学生选择“有时”“经常”和“总是”,只有7.19%和1.44%的学生选择“很少”和“从不”。

2.行动与意识融合(Action?awareness merging):行动与意识融合意味着个体在活动中的行为是无需多加思考就自然而然发生的,能够达到身心合一的状态。在该维度下设的题项“我的行为似乎是自然而然发生的”中,分别有38.13%﹑36.69%和7.91%的学生选择“有时”“经常”和“总是”。

3.清晰的目标(Clear goals):该维度指个体在活动前和活动中清楚地知道自己要達到的目标。这一维度得分在所有维度中居第二名,其中在“我知道我所要达到的目标”题项中,高达56.83%和20.14%的学生选择“经常”和“总是”。

4.明确的反馈(Unambiguous feedback):个体在活动过程中应获得清晰的反馈,以了解活动进展及自己的表现。这一维度的得分在所有维度中居首位,在该维度下设的四个题项中,均有超过90%的学生选择“有时”“经常”或“总是”,没有学生选择“从不”。

5.全神贯注于当前的任务(Total concentration on the task at hand):这一维度指个体在活动过程中能达到沉浸其中、心无旁骛的状态。在该维度下设的题项“我的注意力完全集中于正在进行的活动上”中,分别有36.69%﹑41.73%和16.55%的学生选择“有时”“经常”和“总是”。

6.控制感(Sense of control):控制感指个体有完全的信心和能力对正在进行的活动进行掌控和把握。在题项“我对正在进行的活动有一种控制感”中,分别有34.53%﹑36.69%和7.19%的学生选择“有时”“经常”和“总是”。

7.自我意识的丧失(Loss of self?consciousness):该维度指个体与活动融为一体,忘却自我,不再关注别人如何看待和评价自己。该维度的得分在所有维度中排末位,在题项“我不关心别人可能会怎么看我”中分别有30.94%和4.32%的学生选择“很少”和“从不”。由此可见,如何让听说基础普遍薄弱﹑自我意识较强的学生在活动中不再顾虑自己的表现,达到旁若无人﹑全然忘我的境界是研究者要重点思考和突破的难题。

8.时间的变换(Transformation of time):这一维度指个体在活动中丧失了正常的时间感,感觉时间加快或减慢。在题项“时间过得似乎和平常不一样”中,分别有7.19%﹑36.69%﹑38.13%和17.99%的学生选择“很少”“有時”“经常”和“总是”,没有学生选择“从不”。这说明,所有学生在沉浸于听说活动中时都出现过对时间的错觉,只是出现的频率不同。

9.享受的体验(Autotelic experience):该维度指个体纯粹地﹑不带目的地从活动本身获得愉悦和满足,享受活动过程而非结果,这种来自内部的激励促使个体不断追求重复体验。学生体验到该心理状态的频率在所有维度中排第三位。分别有43.17%和25.9%的学生在题项“我发现这种体验是非常值得的”中选择“经常”和“总是”,仅5.76%的学生选择“从不”或“很少”。

五、结论与启示

本研究围绕研究问题初步探索了将心流理论融入大学英语听说线上教学的可行性和有效性。在理论探讨的基础上,研究者尝试构建了基于心流理论的沉浸式大学英语听说线上教学模式并以具体案例分析了该教学模式的应用过程。问卷调查结果表明在该教学模式下学生的心流体验在九个维度上都处于较高水平,尤其是在“明确的反馈”“清晰的目标”和“享受的体验”三个维度上得分最高。在后续研究中,研究者需着力推进以下课题:一是在人工智能、虚拟现实和5G通信技术等新兴技术的赋能下,进一步优化教学设计和实施,增强学生在线上学习中的临场感和沉浸感。二是探究学生在心流体验“自我意识的丧失”“行动与意识融合”等维度中得分较低的原因及解决方案。三是将心流理论引入大学英语阅读﹑写作﹑翻译等其他层面的线上教学,并实现两者的深度融合,最终全方位提升学生的综合语言应用能力。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 叶雨婷. 教育部高等教育司司长吴岩:打造“金专”“金课”,锻造中国“金师”[N]. 中国青年报,2022-08-08(5).

[2] CSIKSZENTMIHALYI,M.Beyond boredom and anxiety[M]. San Francisco CA: Jossey?Bass Publishers,1975.

[3] 谷爱凌.I Admit It. Im in Love With Fear[N].The New York Times,2022-02-01.

[4] CSIKSZENTMIHALYI,M.Flow:The psychology of optimal experience[M].New York: Harper & Row,1990.

[5] NOVAK T P, HOFFMAN D,Yung Y F. Measuring the customer experience in online environments: a structural modeling approach[J]. Marketing science, 2000,19(1): 22-42.

[6] JACKSON S A,MARSH H W. Development and validation of a scale to measure optimal experience: the flow state scale[J].Journal of sport and exercise psychology,1996,18(1): 17-35.

[7] MARSH, H W,JACKSON S A.Flow experience in sport: construct validation of multidimensional, hierarchical state and trait responses[J].Structural equation modeling, 1999,6(4):343-371.

[8] JACKSON S A,EKLUND R C. Assessing flow in physical activity: the flow state scale?2 and dispositional flow state scale?2[J]. Journal of sport and exercise psychology,2002,24(2):133-150.

[责任编辑:雷 艳]