基于系统动力学的上海港集疏运系统低碳政策仿真研究

2024-01-11江苏大学管理学院江苏镇江212013

马 骥,申 彦 (江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013)

0 引 言

港口作为世界经济增长的引擎和供应链的转运节点,是能源消耗大户和碳排放的重要来源。据统计,港口的温室气体排放量约占全球温室气体排放量的3%[1]。随着港口规模的快速扩张,其产生的碳排放不仅对腹地城市和周边海域的环境造成不利影响,同时也严重阻碍可持续发展。《绿色交通“十四五”发展规划》中指出要全面提升港口节能低碳水平,持续推进绿色港口建设工作。在“双碳”目标背景下,探讨如何推动港口实现低碳发展具有重要的理论意义和现实意义。

国内外学者主要从三个角度对建设低碳港口展开研究。一是从技术角度,立足于对船舶和相关设备进行技术改造升级。Zis[2]研究了在港口推广岸电设施以减少碳排放。Diaz 等[3]通过对比分析传统系泊与自动系泊系统(AMS) 产生的碳排放,发现安装AMS 能使碳排放减少约97%。游勇[4]提出了一种将码头、库场和装卸机械结合为一体的“库码头技术”,以推动港口低碳、集约和智能化发展。二是从管理角度,分析运营管理策略对港口碳减排的作用。Chang 和Wang[5]对高雄港碳减排策略进行分析,认为船舶将航速降至12 节可以达到最理想的节能减排效果。谭凤等[6]则从调整产业布局、港城融合和环保措施等方面,多维度探讨了绿色低碳港口的规划设计方案。Eradas 等[7]基于生态足迹和碳足迹,研究了当局综合环境管理计划对利马索尔港的影响。彭云[8]通过建立多目标仿真优化模型,研究低碳型港口资源优化配置方案和低碳化改造策略等问题,并提出最优策略。三是从评价角度,将碳减排目标与港口绩效相结合,构建评价指标体系。Fernando 等[9]采用全球可持续性综合指数(Global Synthetic Index of Sustainability),从经济、制度、环境和社会等角度对西班牙主要港口的绿色低碳发展水平进行评价。张利国等[10]构建了包含4 大类环境要素和50 个指标的评价体系,对港口总体规划的环境影响进行了评价。贾鹏等[11]构建港口社会效益评价指标体系,测算港口绿色发展效率和环境效率。

综上,现有文献在推动港口低碳发展方面做了大量探索,但是较少从港口集疏运系统角度出发。港口集疏运系统作为连接港口与广大腹地的通道,为现代港口赖以存在和发展的主要外部条件,其具有复杂性和动态变化的特点。系统动力学将定性和定量研究相结合,适合处理高阶次非线性的复杂系统,鉴于此,本文在既有研究的基础上,运用系统动力学理论和方法,以上海港集疏运系统为研究对象,仿真模拟各类低碳政策对系统产生的影响,为今后决策提供借鉴参考。

1 上海港集疏运系统动力学模型构建

1.1 系统边界确定和假设

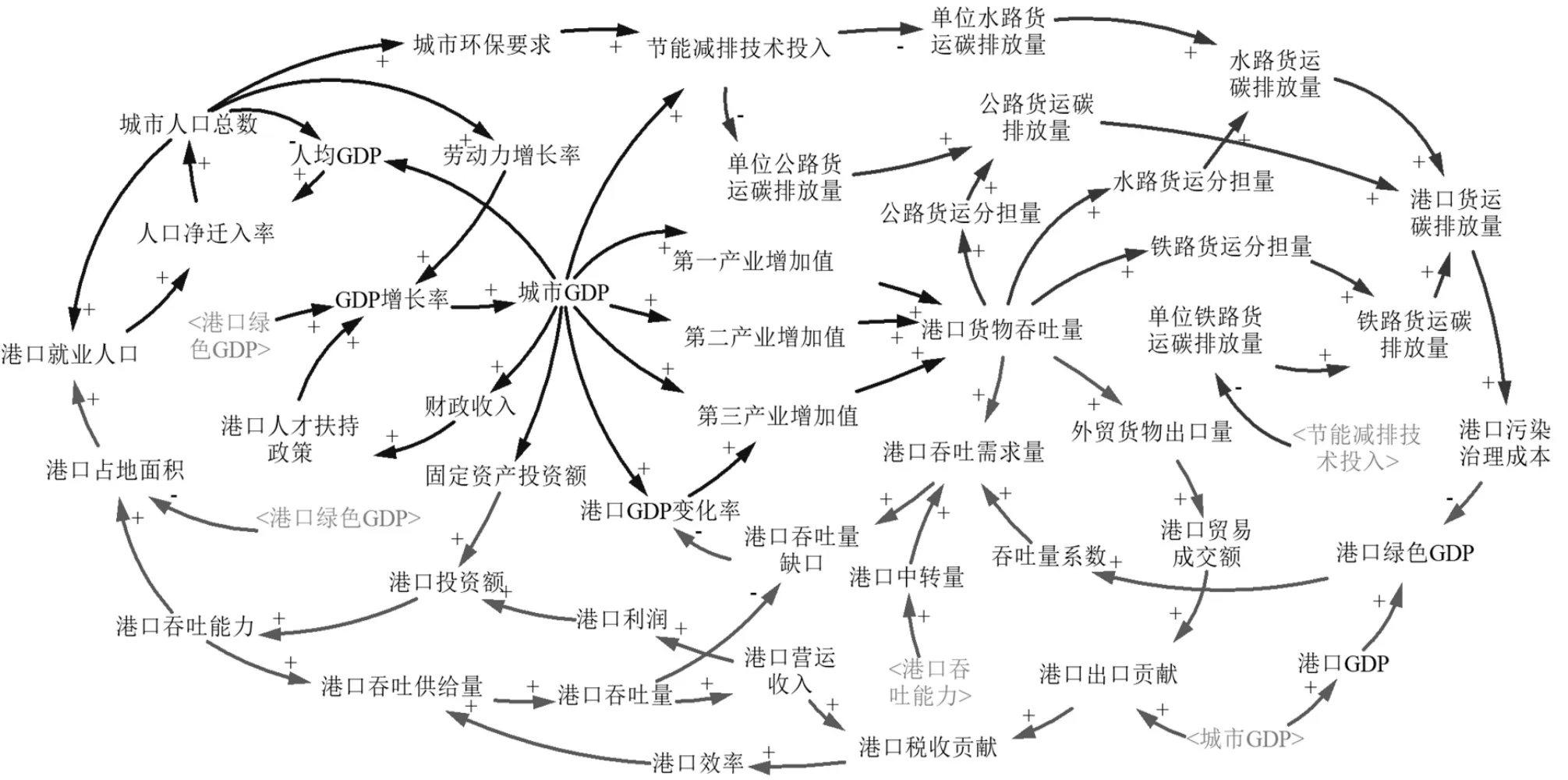

合理确定系统边界是建立模型的第一步。上海港集疏运系统是一个多种因素相互影响、动态变化的复杂系统,与城市经济社会发展水平、港口运行情况、交通运输方式等有着密不可分的联系。因此在基于数据的代表性、可获取性并综合考虑系统结构的基础上,确定了系统由社会经济子系统、港口子系统和碳排放子系统共同构成,并将相关政策参数作为系统的输入,将港口的碳排放等变量作为系统的输出。

建立模型时,为更好地将抽象宏观的现实系统予以具象化,剔除无关全局的次要因素,需要设立一定的假设条件,模型的假设包括:

H1:港口持续平稳运行,无重大波动情况。

H2:只考虑港口集疏运系统的碳排放,不考虑系统以外的碳排放。

H3:模型主要考虑铁路车辆、汽车、船舶等交通运输工具在运输货物时产生的碳排放。因码头、堆场有关设施装卸货物过程中产生的二氧化碳难以量化,所以不予以考虑。

1.2 子系统分析

(1) 社会经济子系统:社会经济子系统包括城市GDP、人口、科教水平、固定资产投资和各产业增加值等社会经济要素。上海市的经济社会发展水平与上海港的建设运行情况紧密相关,同时港口的现代物流功能和产业集聚效应也促进城市经济发展。

(2) 港口子系统:港口子系统是整个系统的核心部分,包括港口货物吞吐量、港口利润、港口效率等变量。当港口货物吞吐量显著提高时,港口集疏运系统中货运交通工具的碳排放量也将大幅提升,并对城市生态环境产生负面影响。

(3) 碳排放子系统:碳排放子系统主要由港口货物在公路、铁路和水路运输过程中产生的碳排放构成。铁路运输和水路运输因规模效益、单位能耗低而成为绿色低碳的物流运输方式,铁路运输碳排放最少,水路运输次之,而公路运输碳排放最高。各种集疏运方式的货运水平和节能减排技术的应用提升都会对系统的碳排放产生直接影响。

在深入分析各子系统要素之间的正负反馈关系及相互影响的基础上,运用Vensim 软件进行因果回路图的绘制以及后续建模操作,其中因果回路图如图1 所示。

图1 上海港集疏运系统因果回路

1.3 系统流图

在因果回路图的基础上,深入分析变量的性质,通过引入水平变量、速率变量、辅助变量等系统要素构造系统流图,使之更为全面地反映系统的构成、行为特征和相互作用机制,流图如图2 所示。

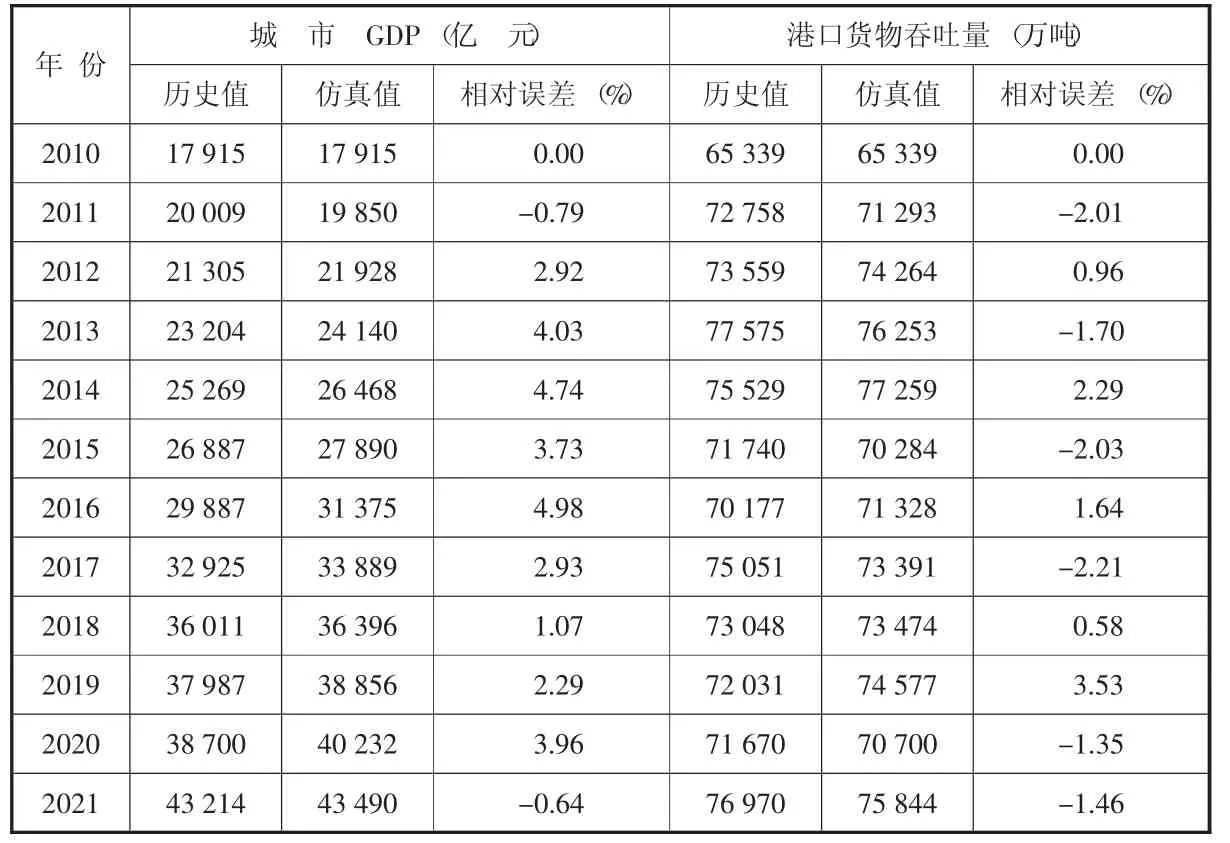

1.4 模型参数确定与有效性检验

本文以上海港为实例,将模型的运行年限范围设置在2010 年至2030 年,仿真步长为1 年。其中,模型数据主要来源于《中国统计年鉴》、《上海统计年鉴》、《中国港口年鉴》、《上海绿色交通发展年度报告》等资料和上海市生态环境局、上海市交通委员会、上海海事局、上港集团官方网站,基于已有数据,并根据系统结构特点和变量之间的关联关系,结合回归拟合、公式推导等方法确定模型参数表达式。模型建立之后,模型经过了直观检验、稳定性检验、历史性检验和敏感性检验。在历史性检验中,本文选取城市GDP 和港口货物吞吐量作为检验变量,以2010 年至2021 年数据的历史值和仿真值进行对比,并计算两者相对误差,结果如表1 所示。误差结果表明,每年的相对误差绝对值均不超过5%,说明模型运行结果与历史趋势有较好的一致性,能准确地反映系统并具有良好的预测效果,可通过调节模型参数进行情景模拟仿真。

表1 模型历史检验结果

2 政策仿真模拟

2.1 政策仿真情景设计

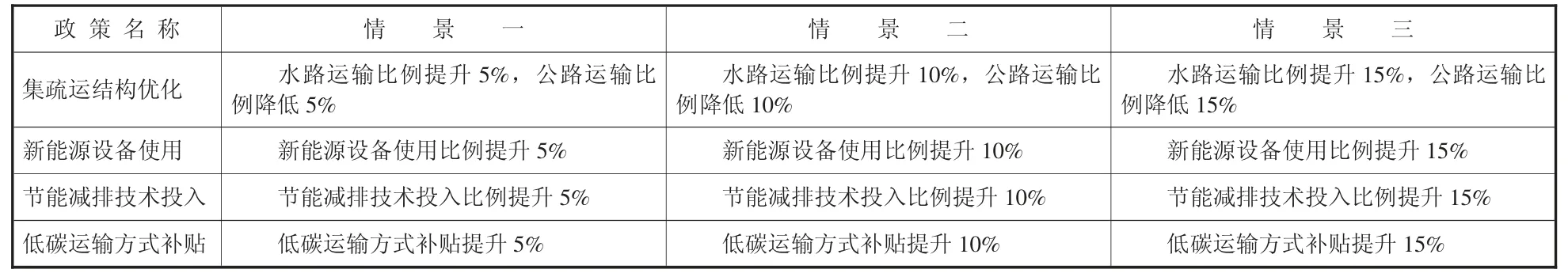

为研究不同低碳政策与政策实施力度对上海港集疏运系统碳排放的影响作用,本文依据《上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划》、《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》和《上海市交通节能减排专项扶持资金管理办法》等政策文件,从集疏运结构优化、新能源设备使用、节能减排技术投入和低碳运输方式补贴等四个政策维度进行仿真模拟,每一政策维度分别设计三个仿真情景以观察系统输出变量的发展变化趋势,具体方案如表2 所示。

表2 政策情景设计

2.2 仿真结果对比分析

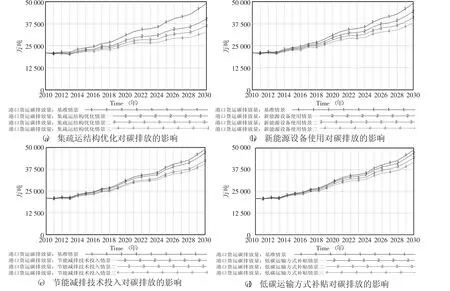

在构建的模型中进行相关变量的情景参数设置,仿真模拟四种低碳政策情景下系统的碳排放量发展变化趋势,仿真结果如图3 所示。

图3 不同政策情景下上海港货运碳排放量

通过仿真结果可知,四种政策均能使碳排放量下降,但是实施效果不尽相同。其中发现:

(1) 集疏运结构优化效果最为理想,2030 年二氧化碳排放量分别达到39 900 万吨、35 800 万吨和32 570 万吨,相较于基准情景分别降低了18.2%、26.6%和33.2%。这是由于水路运输作为节能低碳的运输方式,对能源消耗相对较少,产生二氧化碳等温室气体较少。此外,船舶能够长时间远距离运输并且载货量远超公路运输和铁路运输,并且不需要建设公路和铺设轨道,让其成为成本最低廉的集疏运方式,成本只占公路运输的10%左右。

(2) 当提高新能源设备使用占比后,2030 年二氧化碳排放量分别达到44 100 万吨、42 900 万吨和37 500 万吨,较基准情景分别降低了9.5%、12%和23%。由此可见,提高新能源设施设备的应用普及率对污染物前端治理效果明显,能取得较好的碳减排成效。

(3) 加大节能减排技术的资金投入是指通过绿色低碳技术人才和研发经费以提升相关技术水平,从而提高能源使用效率,减少能源消耗,该政策实施后碳排放量与基准情景相比分别降低了4.3%、13.6%和16.8%,碳减排效果不如前两项政策的原因在于技术研发周期长,科研成果转化存在一定的时滞性。

(4) 采取财政补贴的方式鼓励企业选择铁路和水路运输货物,但财政补贴政策实施后取得的碳减排效果甚微,较基准情景最多仅降低9.4%,究其原因在于财政补贴作为一种激励性措施,规制约束作用有限。综合来看,四种低碳政策碳减排效果从大到小排列为:集疏运结构优化>新能源设备使用>节能减排技术投入>低碳运输方式补贴。

3 结论与对策建议

本文以上海港集疏运系统为研究对象,在分析系统各要素之间相互关系的基础上,建立系统动力学模型,并通过设计不同的政策仿真情景,考察相关政策对港口集疏运系统碳排放的影响作用。结果表明:集疏运结构优化、新能源设备使用、节能减排技术投入、低碳运输方式补贴等四种政策都能一定程度上促进港口低碳发展,但各政策效果不同,其中集疏运结构优化能最大程度减少碳排放,提高新能源设备使用比例效果次之,增加节能减排技术的资金投入效果不显著,而加大对低碳运输方式的财政补贴力度收效最不明显。因此,为推动上海港实现绿色低碳发展,本文提出如下对策建议:

(1) 首先,应将优化调整集疏运结构作为最优先实施的举措,提高水路运输货物比例,推进集装箱货物江海联运、江海直达,尤其是加强与长江沿线港口联运对接工作,并鼓励支持长三角地区港航企业开展多领域、多模式合作;探索设立专用疏港通道,形成“连接苏浙、对接海港”格局。

(2) 其次,要加快新能源设备推广应用,增加LNG 动力、纯电动和混合动力车船数量,引进氢燃料电池集卡;完善换电、加气、加氢等配套设施,实施“油改电”技术改造,推动岸电使用常态化,充分利用海上风能、光伏、潮汐能。

(3) 最后,在发展技术方面,设立航运碳减排基金,以支持航运碳减排技术研发,提高科研成果转化效率;同时,借助人工智能、大数据、物联网、北斗高精度定位等技术完善综合运输网络,实现全业务自动化和核心业务智能化,提高港口运行效率;建设能源智慧管控平台,对港口用能进行实时检测和智能分析,推动能源管理精细化和智慧化。