传统苗族刺绣技艺的特征研究

2024-01-10杨巧

杨巧

(四川师范大学,四川 成都 610101)

0 引言

苗族刺绣称为“老(1auy)”,苗语称“能贺”或“能蒙”。刺绣、挑花、织锦和蜡染,是苗族妇女的四大工艺[1],它们大多展现在女性服饰上,苗族女性服饰不仅是民族服饰美的外化表现,也是一部“穿在身上的史诗”。苗绣制品常用来装饰苗族服装,特别是妇女服装,缝制和镶嵌在服装的领、袖、襟、肩、下摆上,或作为围裙、头饰、头带或客厅装饰品。

1 苗族刺绣发展源流

从“目前,人们所见到的我国最早刺绣实物,即1958 年出土的公元前五世纪春秋时代的长沙楚墓中的绣品”[2]中,可以推断苗绣的历史至少可以追溯到2500 年前,因为“楚苗同源”,“楚国是在三苗故地建立的王国”。1958 年,长沙33 号战国楚墓,发现棺椁内壁两侧镶有一块刺绣;1972 年,长沙马王堆西汉墓发现40块刺绣布,湖北江陵马山砖厂战国楚墓发现大量丝绸刺绣,足以说明以苗族为主体的楚国织绣水平精湛,织绣产量也有很大提高,说明刺绣技术已进入成熟阶段。

自唐宋以来,经过元明清数百年的迁徙,苗族分布在贵州东部、湖南西南部以及云南、四川、广西、海南的边远山区、越南和其他东南亚国家。此时的苗绣已不再是达官贵人的私人产物,而是在民间广泛流传并蓬勃发展。

改土归流后,大批汉人和士兵来到苗族,带来了先进的种植技术和生产方式,促进了苗族纺织业的快速发展,提高了苗绣工艺水平,苗族纺织、刺绣、印染得到了长足的发展[3]。

苗绣在民国时期已经非常发达。据1947 年出版的《贵州经济建设十年》记载:“贵州苗族刺绣具有独善之技巧,如制作之精密,纹致之细密,结构之秀丽,诚属古香古色,而较之驰名于海内外之湘绣、川绣等,实各有千秋,足与相互媲美[4]。

2 传统苗族刺绣的技艺研究

苗族刺绣作为苗族服饰的精华,不同的刺绣技法各具特色。苗族刺绣不仅工艺独特,而且寓意深刻。

2.1 苗族刺绣所用的材料和工具

刺绣的基本材料是布和线,不同的布和线组合会产生不同风格的刺绣。棉布和棉线的质地稍粗,绣品看起来粗糙、粗犷;而丝绸和丝线则非常细腻,绣品更注重图案的细微变化。用于刺绣的布的种类也有很多种,其中最常用的是麻、棉、丝和化纤布。绣线的种类最常见的有棉线、麻线、羊毛线、丝线和金属线。苗绣的主要工具是绣花针、绷框、剪刀、镊子和钳子等。由材料到绣种的不同,让苗族服装呈现出不同的色彩。

2.2 苗族刺绣技艺的主要类型

苗绣技法丰富多彩,每种绣法都各具特色。例如平绣的柔美、破线绣的细腻、打籽绣的精致、堆绣的空间、辫绣的古朴等。不同的特点造就了不同类型的刺绣。以下是苗绣中常用的几种刺绣技法:

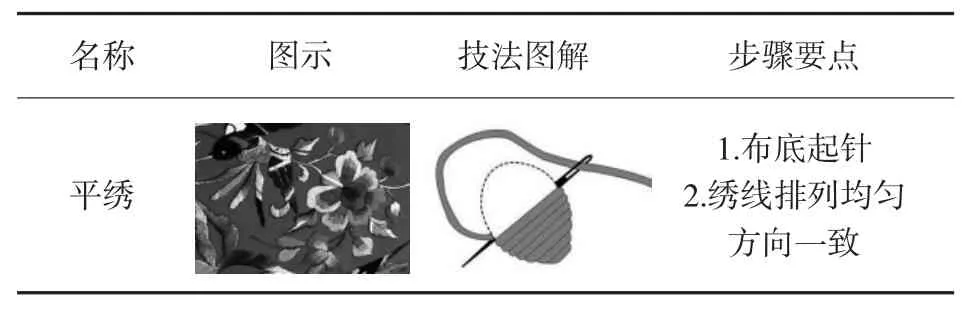

2.2.1 平绣

平绣是苗族刺绣最基础的技法。平绣是单针单线,从图案轮廓的一侧开始绣,在另一侧落针,用绣线将图案轮廓填满。平绣的基本操作是在设计轮廓的一侧开始刺绣,然后将针直接拉到轮廓的另一侧,绣线的方向可分为:垂直平绣、水平平绣、对角平绣,都要求达到平、齐、匀、顺。平即绣面要平,不可凹凸不平;齐是指落针点与轮廓齐,也就是针脚要齐;匀是指绣线疏密均匀,不重叠、不交叉、不露底布;顺是指针向顺形就势。因为平绣的精确、平滑和有质感,几乎适用于任何图案。平绣看似简单,但却能产生最丰富、最多变的效果,因为它可以改变针法,使用不同的配色方案、不同的绣花和绣线纺织品以及其他刺绣技术。平绣的特点是色线分布均匀,布局整齐光亮,图案轮廓清晰,绣面光滑圆润。

表1 平绣技法信息

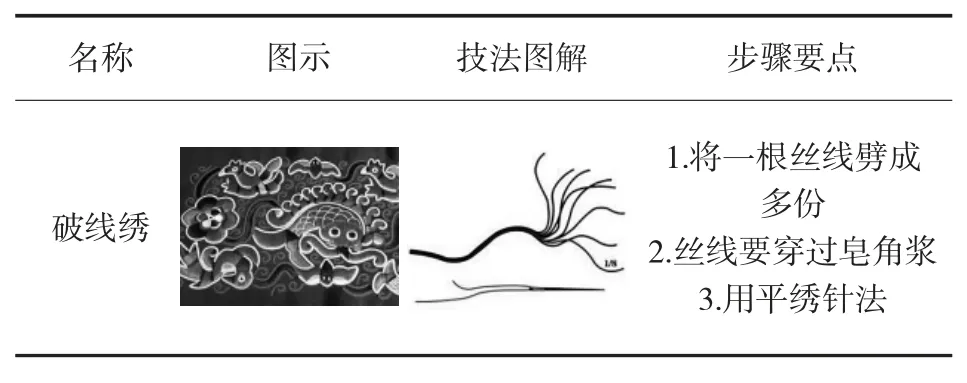

2.2.2 破线绣

所谓破线,就是将线分开,制作时,通常将一根丝线破成几根来进行刺绣,一般的破线绣需要将丝线破成6-8 根,更精细的可以破成16 根。破线绣属于苗绣中的极致,华美精湛,技法细腻讲究,耗时冗长,采用平绣工艺,对绣线的要求很高,绣线的加工极为精细。将线铺在针上,用皂草叶蘸皂草液将线穿在针上,使线平滑、光亮、紧实,不易被污染弄脏,这样加工出来的线,再进行平绣,沿着图案的轮廓线,顺着针的纹路来填充图案。用破线绣制作一系列精美的服饰需要4 至5 年的时间,所以破线绣主要用于婚嫁、节日等重要场合。在台江县施洞应用的非常广泛。

表2 破线绣技法信息

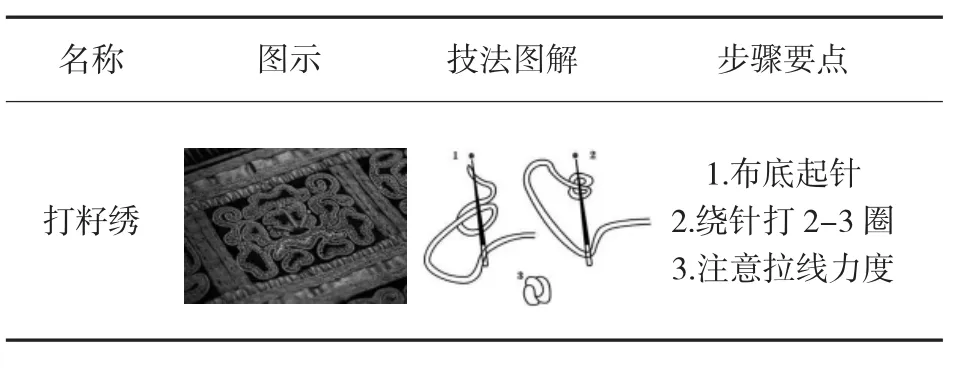

2.2.3 打籽绣

打籽绣是一种特殊的刺绣技法。打籽绣是一种从绣花底部下针后,绣线在针尖上打圈,手指按住线圈,再落针拉动绣线固定形成环形结点,类似籽点组绣的结构图案方法。打籽绣的变化形式有数十种,打籽绣可分为空心籽和蝌蚪籽,每次针尖绕线的循环次数和线的张力决定芯的大小和形状;落针后,形成长短不一的绕线条,常用来展示花蕊。打籽绣要求同一幅绣品上每粒籽粒的外观和大小一致,籽粒和籽粒的排列要均匀、有序,色彩过渡要自然,完成一幅打籽绣需要相当长的时间。打籽绣的优点是结实耐用,立体感强,籽粒饱满,颗粒清晰,绣品表现出质感强、耐用、耐磨的特性,常用于展示物体的形状和花蕊的质感,也可用于刺绣花卉、动物、人物等图案。

表3 打籽绣技法信息

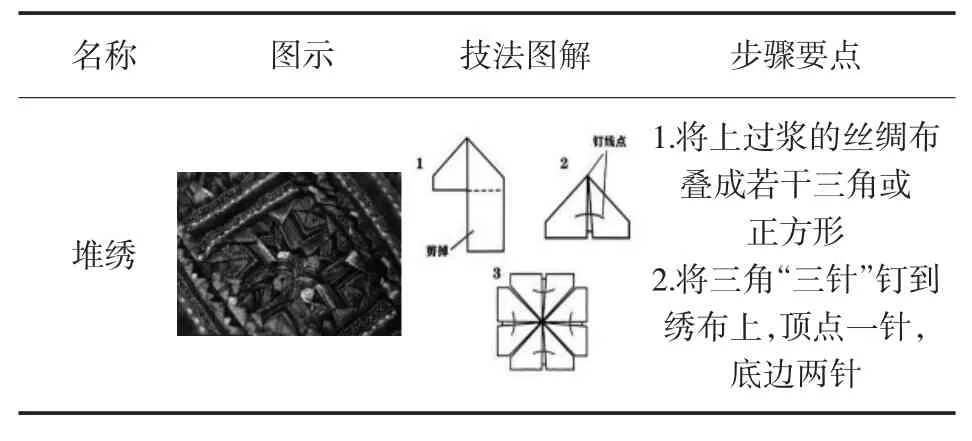

2.2.4 堆绣

堆绣,是苗族特有的一种装饰工艺。堆绣是将上过浆的薄的丝绸布折叠成极小的三角形或正方形,然后将它们叠放在底布上,用针线固定,直至形成一个长方形的装饰元素。绣品通常只有几厘米大小,可以看到带有尖角的绣层排列成精致而规则的图案。堆绣通过设计不同的配色,折叠方式与堆砌组合来呈现出千变万化的几何图形和鱼、鸟等图案,流行于黔东南施洞,翁项等地,多用于装饰领边,童帽和背扇,极富民族特色。堆绣画面装饰性强,立体感强,像浮雕一样。完整的堆花绣工艺品,主要运用三角形绫片的堆压制作外,还融合了传统的打籽绣、两针绣和排绣。苗族人主要用于衣服的颈部和胸前,容易磨损部位。

2.2.5 辫绣

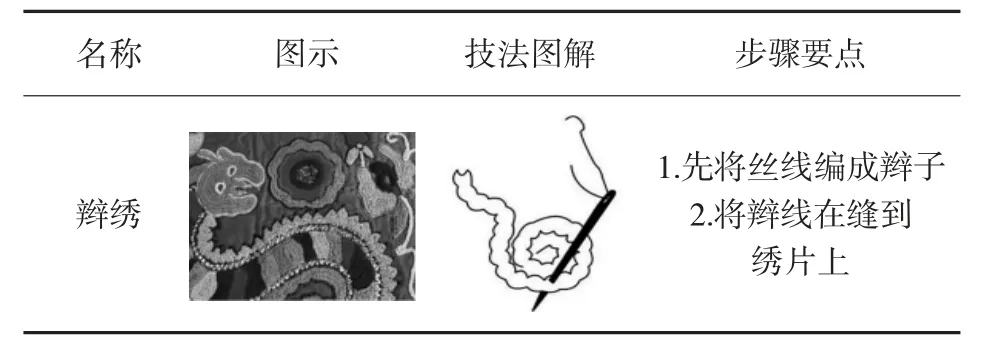

辫绣是苗族特有的刺绣技艺,历史悠久,是战国时期楚国发现的一种刺绣技艺。打辫子是这一工艺的重要组成部分:用8、9、11 和13 根同色系的细线编织成带状,然后在辫子上覆盖之前粘在织物上用于刺绣的纸片,再用细线缝合完成。这种刺绣方法颇具风格,可以绣出丰富的纹理,绣品经久耐磨,层次丰富,总体呈现出古朴的质感。常用来表现龙、鸟、花卉、蝴蝶等图案,造型独特,给人粗犷、质朴的印象。辫绣主要采用对称独立型或均衡独立型构图,以绿色和黄色为主。辫绣大多分布在黔东南北部地区的巴拉河支系和台拱支系。

表4 堆绣技法信息

表5 辫绣技法信息

2.2.6 多种技法组合

苗族刺绣技法多样,一般采用多种技法相结合的方式来表现不同的主题和风格,丰富了形象,增强了内涵。平绣、打籽绣、破线绣等刺绣技法是苗绣的典型代表。刺绣技法也是苗族人民表达丰富情感的一种方式。例如,许多作品描绘了苗族先民跋山涉水的艰辛历程,表现了苗族的迁徙主题[5]。

3 传统苗族刺绣技艺的特征

3.1 色彩艳丽

如果把所有苗族作为一个整体来看,可以说他们的服饰涵盖了整个色谱。苗绣在色彩的运用上突出特点是高反差,高纯度,强调对比,把色彩的色相对比、纯度对比和明度对比发挥到了极致,因此色彩非常的饱和,绚丽而强烈。色彩搭配原则是在对比色中寻求和谐,在相似色中实现对比。就色彩而言,苗绣可分为单色绣和彩色绣。单色绣以青线为主,绣法单一,作品典雅、端庄、古朴。彩色绣使用彩色丝线,刺绣工艺较为复杂,绣品色彩艳丽,造型逼真。

3.2 题材广泛

艺术来源于生活,“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗”。苗绣是一种原始的生活艺术,是生活与审美相结合的产物。苗绣的题材来源于原始人对自身、自然和周围环境的认识、感受和审美,是为了满足他们对生存、对美好生活的真实向往,表达他们内心的渴望和祈求[6]。他们创作的主题是对原始宗教的信仰和对大自然美好生活的向往。题材丰富广泛,包括历史故事、神话传说、图腾崇拜、动物、植物和生活故事等。苗族刺绣有自己的风格和特点,花草鸟兽都有象征意义。例如花象征美好的事物和少女;鸟象征自由幸福;鱼象征生儿育女;钱币象征财富;“寿”字象征幸福无限等[7]。

3.3 绣法丰富

苗绣绣法丰富多变,概括起来有:绣、插、锁、缠、织、钉、点、挑、串等。绣、插针法用的最多。插针,俗称“插花”,多用于刺绣大面积纹样。绣针里又有平绣、打籽绣、辫绣、锁绣、盘绣、绒绣、缠绣、织绣、抽花等十多种。此外,还有粘花、贴花、补花、堆花等。苗绣的绣法具有多样性,其运用的针法、绣材的组织变化,衍生出丰富的绣法,每一种针法或绣法都可以单独使用。若要形成绣面质感强烈、绣面丰富多彩、富有变化,往往是相互配合,配合形成完整的绣品,如锡绣搭配数纱绣制造强烈的视觉效果和秩序感,破线绣配合锁绣使绣面形象清晰细腻。

4 结语

传统苗绣是苗族服饰的重要组成部分,两者是不可分割的整体。然而,在现代社会,随着审美观念的变化,原生态的苗绣逐渐失去了生命力。它们要么躺在苗绣匠人的箱底,要么被送进博物馆变成装饰品,传承和发展遇到了一定的阻碍。苗绣是苗族特有的文化艺术形式,它以本土文化、宗教思想、伦理道德和民间传说为基础,受历史观念、文化背景和地理环境的影响和制约。少数民族文化的博大精深需要我们共同努力去挖掘和传承。苗绣研究对于研究原始艺术、寻根问祖、了解苗族文化发展历史、复兴民俗文化具有积极的作用。